精华热点

精华热点

“教师节”起源与唐诗融合

——增添新时代“尊师重教”的斑斓色彩

孙毅

记忆总是会刻下它固有的色彩和印象。在古代,属于秋天,伴随着一场绵绵细雨,降临的节日,有七夕,中秋,还有重阳节。但在今天,当葱茏茂盛的秋天,满地金色落叶时,我们迎来,比古人多出了的一个节日——教师节!

在千年的历史演进中,我们民族历来就有“尊师重教”的文化品格和精神风貌,吸引并陶冶了一代又一代,莘莘学子的心灵!

(一)

不知何故,我几乎所有的记忆,都浓缩在我国“教师节”的起缘上。

今年9月10日,教师节来临之前,在古城西安,我专门拜访了年长于我,专攻教育学史的老教授。我拜访时,他家旧式两层小楼的门前,有一株浓荫遮档的大树,树冠朝着日光生长,亭亭如盖,仿佛把这座两层旧式小楼,轻轻地揽在了怀中。

他曾写过几篇专门研究“教师节”的文章。岁月把这鲜活的节日,消磨成遗迹,久而久之,也就成了载入史册那一段珍贵的记忆!

这位老教授在书架上,翻出他青年时代,穿着书香熏染出的青杉,站在讲台上,讲述教育史的老照片。

我拿着老照片,顿时感到这位身着青衫,年轻的教师背后,深藏的是浩繁的书卷,是满腹的经纶。

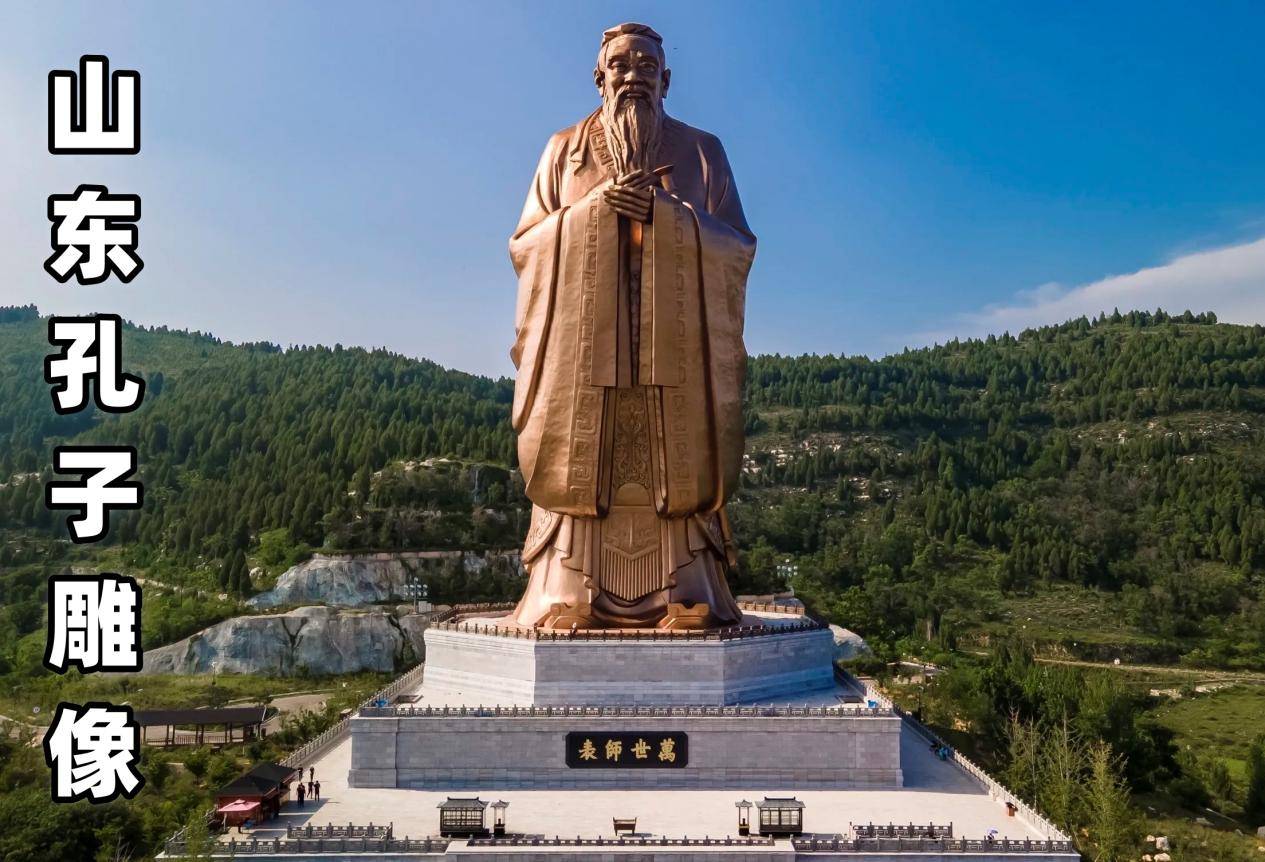

他先从中国自古就有尊师重教的传统讲起,确立孔子“有教无类〞的教育启蒙思想,才有了后来春秋战国时期,英才辈出的局面!

所以,孔子被后世称为“万世师表”。从汉代起,对孔子的祭祀,成为“国之大典”,这个传统千百年来,一直延续至今。

接着,这位教授又谈起国际上,最早设立教师节的国家,是葡萄牙。

全世界首个教师节,距今已有一百多年的历史。1899年5月18日,葡萄牙科英布大学生,向教师献彩带,表达尊敬的活动,引起政府的关注。葡萄牙政府,遂将此日,确立为教师节。其后,西方许多国家,群起效仿,都先后设立了本国的教师节!

直到1966年10月5日,联合国科教文组织,通过了《关于教师地位的建议》。1994年初,联合国教科文组织,在日内瓦召开第44届国际教育大会宣布,从1994年起,每年10月5日,为“世界教师日”!目前全球有120多个国家,在这一天同过教师节!

在茶叙中,我感觉这位老者,是个健谈的人,值得一聊。

他沉思片刻,又从东西方“教师节”渊源,谈起我国教师节的最早设立年代,应该从1931年5月算起。当时,由著名教育家邰爽秋、程其保,俩人共同发表了旨在“改善教师待遇,保障教师工作和增进教师修养”的《教师节宣言》,向当时的中华民国中央政府,呈请批准建立教师节。但这一建议,未能被国民政府采纳和接受,这是我国最早建议——设立“教师节”的文本。

在当时抗日烽火的岁月中,这个建议,引起陕甘宁边区和中国共产党领导的敌后抗日根据地的响应,将6月6日作为教师节!

1939年,国民政府决定将孔子诞辰(农历八月二十七)定为教师节,并制定若干条例,颁发《教师节暂行办法》,但一直尚未能在全国推开,成为形同虚设的决定。

1949年6月6日,东方泛红,海阔天空。上海的教师,云集上海大戏院,庆祝上海解放后的第一个教师节,陈毅市长到会发表讲话。徐特立革命老人,在北京的《人民日报》发表重要文章——《在教师节谈新民主义教育》一文,千字浮金,闪耀着“尊师重教”的耀眼光芒!

新中国建国初期,百废待兴,中央人民政府发出公告,决定恢愎6月6月为全国教师节。

1961年5月19日,时任国家教育部部长马叙伦和中国教育工会全国委员会主席吳玉章,以书面讲话形式,提出废除6月6日的教师节,将此并入“五一”国际劳动节!

尊师重教,有着对党和人民的无限信仰,是埋藏在每一位中国人的骨子里,心灵深处,贯穿于一生的行为和准则,这是一种精神升华!

这样以来,在我国奉行多年的6月6日教师节,逐渐淡出视野。时间如倒流一般,穿越年轮。

1981年8月30日,《光明日报》头版刊登,《关于建议“设立教师节”》的读者来信。这位来自北京的作者章连峰,建议将9月1日,正逢全国中小学生的开学季,设立为全国教师节。

“一石激起千层浪”,1981年11月,在中国人民政治协商会议五届全国委员会第四次会议上,由民族促进会的17位政协委员,联名提交《建议确定全国教师节日期及活动内容案》。

1982年,天津南开中学语文教师田家骅,提议将9月10日,设立为教师节。

这位终生致力于教育学史研究的老教授,谈到此时此情,我心里感触良多。畅所欲言,听取民众的呼声,虔诚合力,心更相契!

直到1984年12月,国家教育部党组,正式向国务院呈交的报告指出:“根据中央领导同志的指示精神,我们进行了研究,建议确定每年9月10日,为教师节。在新学年开始,新生一入学,即开展尊师重教活动。如中央和国务院原则同意建立‘教师节’。我们建议由国务院提请全国人民代表大会常务委员会批准颁布”。

最终,1985年1月,国务院时任总理,在第六届全国人民代表大会常务委员会第九次会议上,提出建立教师节的议案。1月21日,全国人大通过决议,将每年9月10日,确定为全国法定的教师节!

不知不觉间,暮色己经低垂,远方有几颗星星,己经闪动在寥廊的天幕上。

我告别专访“教师节”来由的这位老教授,感到言犹未尽!我的脑海里,还沉浸在他那身着简洁流畅的青衫,执教于课堂泛黄的老照片,拥有中庸的品性、泰然、淡定丶不事张扬,却透着一种执著与稳健,成为传统教师学者的完美形象!

(二)

每年的9月7日前后,太阳到达黄经165°,是白露节气。此时,人们明显地感觉到,炎热的夏天已经过去,而凉爽的秋天,己经到来。

我喜欢这个季节。白露是一个充满诗意的节令,古人以四时配五行,秋属金,金色白。当夜间潮湿的水汽,遇泠凝结成无数个细小的水珠,非常密集地附着在花草树木的绿色茎叶或花瓣上。当早晨阳光照射时,看上去晶莹剔透,洁白无瑕,煞是招人喜爱,因而被称作为“白露”的美名!

我选择白露这一天,恰逢周日,约了五位酷爱唐诗文物遗址研究的青年学者,驱车前往终南山腹地,寻访唐诗尊师重教的文化遗存。

走进终南山深处,青砖铺就的小路,直通山间村庄。我发现无数个彩蝶,在绿叶红花丛中飘飞,诗意非常丰沛!

我们走进楹联文化厚重的古村落,看到有的农户家庭中堂,还供奉着“天地君亲师”的牌位,传递着尊师重教,小家温度,大家情怀!

“天地君亲师”这五个字,贯穿苟子儒家思想巨匠的尊师理念。按照苟子的说法:“天地者,生之夲也;先祖者,类之夲也;君师者,治之夲也。无天地恶生,无先祖恶出,无君师恶治,三者偏亡,则无安人”。

在这里通俗点儿讲,就是从敬畏天地,生养的万物;到崇尚圣王造福万民;从感恩祖先,繁衍生命;到敬奉老师教诲灵魂,缺一不可。把老师和君主并列,与天地并尊,可见对老师尊重的程度,在庭堂间设牌位,民众每日都可以贡奉!

父母给了我们肉体生命,而老师赋予我们精神的生命。有了精神,人方可为万物之灵,尊师是中华文明中亘古不变的美德和文明!

我重翻史料,犹如吹皱春池,涟猗四起。中国历史上最伟大,也是最著名的尊师,恐怕就数孔子了。人们将他敬奉为圣人,称为“千古帝王师”!

我们一行六人,在终南山堪称西安“唐诗之都”的唐诗文物聚集地,品茗小酌。

研讨唐诗,几位年青的文物品赏学者,推举了《唐诗三百首》中,唯一入选的皇帝诗作,唐玄宗李隆基,献给至圣先师孔子的诗《经邹鲁祭孔子而叹之》!

此刻,我给大家又解读了唐玄宗李隆基,这首句句堆砌经典的名诗!

顿时,我的思绪就像秦岭终南山下,那透明的股股清泉,不停地涌动和流淌起来。

正逢白露节令,终南山里,满山遍野的树枝,仍有浓郁绿色,已不再是滴翠般的丰腴,但衬托出那些强劲的技干,即将在大美的深秋,展示出它那独有的筋骨与力道!

(三)

《经邹鲁祭孔子而叹之》

李隆基

夫子何为者,栖栖一代中。

地犹鄹氏邑,宅即鲁王宫。

叹风嗟身否,伤麟怨道穷。

今看两楹奠,当与梦时同。

我们开始就说,这首黄帝写的诗,唯一入选《唐诗三百首》,绝不是因为清代的蘅塘退士,要讨好唐玄宗李隆基,才收录他这首入选《唐诗三百首》中唯一黄帝写的诗作,而是因为它写得真好!处处用典,句句切题,整齐有序,一丝不乱,堪称经典诗作!

那么,我们先看题目《经邹鲁祭孔子而叹之》。

这其实是唐玄宗,公元725年(开元十三年)十一月庚辰,唐玄宗李隆基,到泰山祭天,行封禅大礼。封禅告天之后,专程经曲阜到孔子住宅,派出访随员,以太牢祭拜孔子墓,作此诗有感而发。

先看首联:“夫子何为者,栖栖一代中。”敬重的孔老夫子,你到底要干什么?一生劳碌奔波,周游列国,终究不得安宁。

这里要向大家进一步阐述,“夫子”,唐玄宗李隆基对孔子的尊称。“栖栖”是指劳碌担心,形容孔子四方奔波,忙碌不休。唐玄宗引用典故《论语·宪问》:“丘何为是栖栖者欤?”

第二句如何接应呢?唐玄宗是这样写道:“地犹鄹氏邑,宅即鲁王宫。”说白一点,就是如今这个地方,依然还是鄹县的城邑,你终被安葬在诞生的土地上了。然而,你的旧宅曾被后人毁坏,改建成了鲁王宫!

这又是一个典故。“鄹”是春秋时代的鲁地,在今山东曲阜县东南方向。孔子父叔梁纥,曾任过鄹邑士大夫,孔子诞生于此,后迁往曲阜。

“宅即鲁王宫”。这一句诗的典故,唐玄崇引用孔安国的《尚书序》记载,相传汉鲁共(恭)王刘余(汉景帝的儿子),曾想破坏孔子的旧宅,“以广其及升堂,闻金石丝竹之音,乃不敢坏也。”

唐玄宗李隆基写这首诗的颔联,引用典故,讲述孔子的故居,后来竞然成了西汉鲁恭王的地盘。起初觉得孔府旧宅碍事,鲁恭王提出拆除。当他们进入堂屋时,仿佛听到孔子在世时的礼乐之声,于是鲁恭王,赶紧叫停!这样保存住了孔子家的旧宅容貌,这不都是孔子的圣贤神灵,再庇佑它吗?

再下一句,更是唐玄宗李隆基的神来之笔。他写道:“叹凤嗟身否,伤麟怨道穷”。

这两句合并起来的意思,简介地说,凤鸟不飞来,你感叹命运闭塞;麒麟跟着遭捕获。你又悲叹,宏愿难酬!

以上这两句,唐玄宗用典故来表明自已的观点。

“叹凤”句,出自《论语·子罕》:“子曰:凤鸟不至,河不出图,吾己矣夫。”凤凰是祥瑞的象征,但孔子生于乱世,看不到凤凰出世,感到生不逢时。那么,什么又是“伤麟”呢?麒麟是古代的瑞兽,也是天下太平的好兆头。但是,在鲁哀公十四年,也就是(前481年),一只麒麟出现在鲁国,鲁国的王公贵族打猎,把这支珍贵的麒麟打死了。孔子听到,大哭一场,哀叹道:“吾道穷矣!”

最后两句,是唐玄宗对这首诗的点题和总结。“今看两楹奠,当与梦时同。”唐玄宗的结束句的意思,你一生不如意,看今日你端坐在中堂,前两个楹联之间,接受后人的顶礼祭拜。这分明正犹如你,生前梦境中所见到的一样,想必你也应该稍感安慰了吧!

最后尾联两句的收尾,同样唐玄宗引用典故来作全诗的结束语。

“今看”句,出自《礼记·檀弓上》,记孔子曾语子贡云:“予畴昔之夜,坐奠于两楹之间,……节殆将死也!”这结尾的典故,大意前面已经解释了。全诗的意境,通篇引用典故,在“感叹“孔子的际遇。以疑问入笔,直接表现出唐玄宗李隆基,立于孔子神像前,谦恭行礼,心中感慨万千,口中喃喃自语的情状。他用笔于“叹”、“嗟”、“伤”、“怨”,写出了对已对孔子,虽“叹”实“赞”之情!

结合史料来分折,李隆基赞成儒、道、释三教,互相竞争。他曾亲注《道德经》、《孝经》和《金刚般若经》,并将前两种颁发全国,每户一册。

就艺术形式方面来说,李隆基酷爱音乐、书法、舞蹈和绘画等艺术,对诗歌亦有相当的修养。《全唐诗》辑《明皇诗》一卷,凡六十三首;《唐诗三百首》的诗人中,帝王仅他一人列名,收入诗作。唐玄宗李隆基,对诗歌的偏爱,又必然会影响到唐朝一代诗人的创作热情!

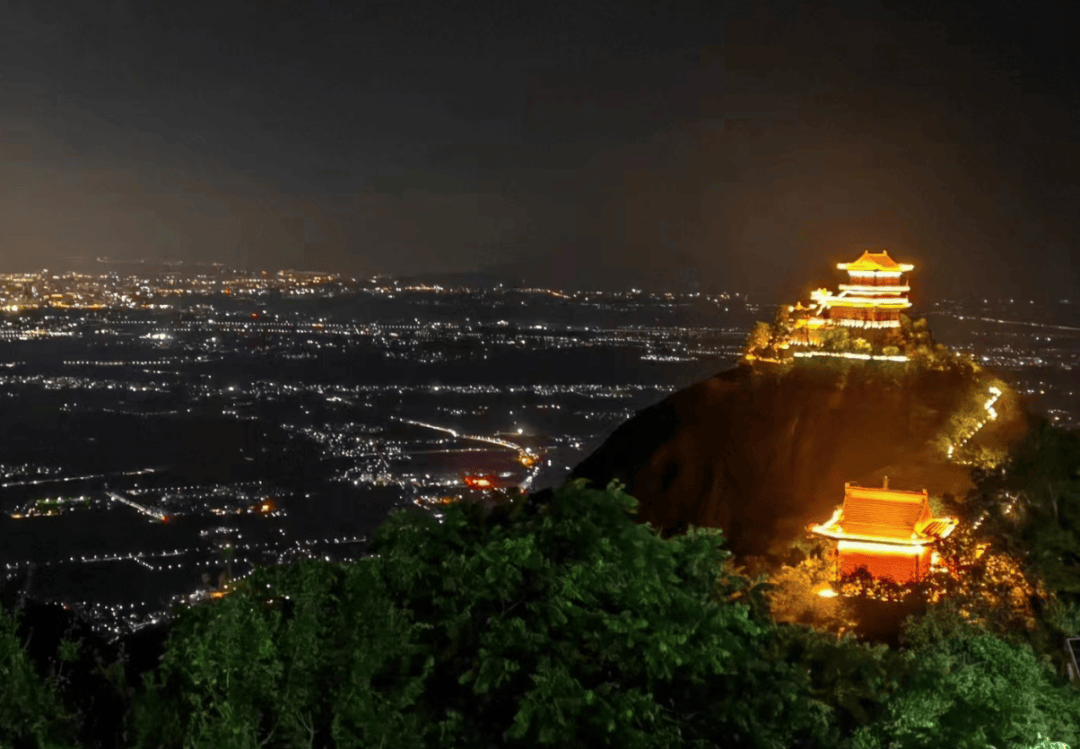

当我们一行6人,驱车由终南山的腹地,返回誉为“唐诗之都”的古城西安时,看到山里,没有空气污染,头顶上会有这么美的星空。山野中夜空洒满星星,竞会有那么多,那么低,那么亮,情感被美妙的月光过滤后,终南山夜空上的一轮明月,既有唐诗古典的韵影,又有山谷迴荡的野性之美。这是一轮真正的古月!

孙毅:陕西武功人,本科学历,正教授编审。从事党的新闻理论出版事业资深专家,曾任陕西人民教育出版社总编辑。