精华热点

精华热点 骨刻文连字词考释

从文字符号到文明记忆

丁再献、张金栋

骨刻文与中华文明起源

骨刻文作为中国早期文字的重要形式,是继大汶口文化陶器符号之后,中华文明进入成熟文字阶段的重要标志。它的发现将中国文字史向前推进了1000多年,骨刻文逐渐被学术界认可为甲骨文的主要源头,填补了从陶器符号到甲骨文之间的重要空白。骨刻文主要流行于大汶口文化晚期至商周时期,距今约4900~2500年,分布范围广泛,包括淮河、黄河和辽河流域等地区。

2005年,山东大学美术考古研究所所长刘凤君教授首次确认骨刻文为中国早期文字。截至目前,已发现约近3万件骨刻文资料,整理出近3000个字符,其中已破译900多个单字。这些字符不仅为研究中国文字起源提供了珍贵资料,也为探索中华文明早期社会结构、宗教信仰和文化传统提供了重要线索。

本文将聚焦于一组特定的骨刻文连句——"炎黄,尧舜,卯鲁若厂,男女孕万屯",从文字符号到文明记忆,通过对每个字词的详细考释,探讨其在当时社会文化背景下的意义,以及它们所反映的中华文明早期的历史记忆和宇宙观念。同时,本文也将对骨刻文从右到左、从上到下的排列规则进行分析,探讨其形成原因、演变过程及与其他古代文字排列方式的异同。

一、骨刻文"炎黄,尧舜,卯鲁若厂,男女孕万屯"字词考释

1.1 "炎黄"考释

"炎黄"作为骨刻文中的重要连句,在中华文明史上具有极其重要的地位。根据考古发现和文献记载,"炎"和"黄"分别指中国古代传说中的炎帝和黄帝,被视为中华民族的共同祖先。

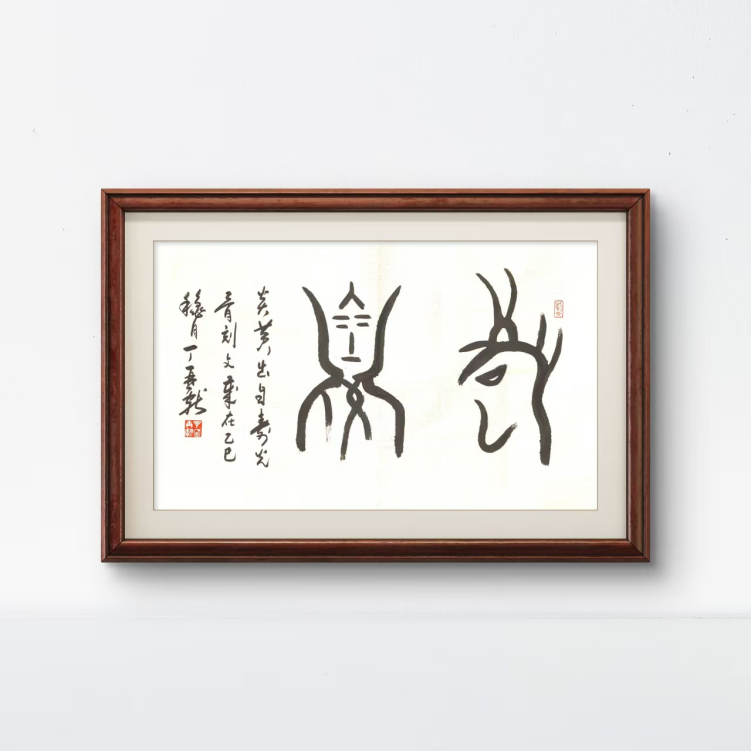

在甲骨文中,"炎"的写法是两个"火"字上下叠加,象征火焰升腾;"黄"的写法是人的腰间束有(玉)环佩,象征高贵与权力。这是关于"炎黄"的最早汉字记忆。在骨刻文中,"炎"和"黄"的写法与甲骨文基本相似,但更为原始和象形。"炎"字像两堆篝火上下叠加,体现了原始部落对火的崇拜;"黄"字则像一个正面站立的人形,腰间有环状装饰,可能象征着佩戴玉佩的部落首领。而骨刻文的“炎”字,是一人头形,头上插着雏鸡翎;“黄”字是国字脸的形象。这组图文被誉为“炎黄结盟”。

研究中发现,骨刻文中多次出现"炎"、"黄"、"蚩"、“昊”、"颛"、"颉"、"尧"、"舜"“禹”等字符,这些字符的发现进一步证明《史记》关于这些历史人物的记载是可信的,是历史的本来面目。特别是"炎"和"黄"字符的出现,表明在骨刻文流行的时代,炎黄二帝已经成为重要的文化符号和共同记忆。

从文化意义上看,"炎黄"连句不仅是对两位传说中帝王的简单记录,更反映了早期华夏民族对自身起源的集体记忆和认同。这种记忆通过文字符号的形式被固定下来,成为中华民族共同体意识的重要源头。在骨刻文中将"炎黄"并列刻写,可能表明在当时的社会观念中,炎黄二帝已经被视为一个整体,成为中华民族共同祖先的象征。而与炎黄齐名的人文始祖蚩为单字,另当别论。连句还有:昊喾,颛顼,母幼,鹤鸡永山等。

1.2 "尧舜"考释

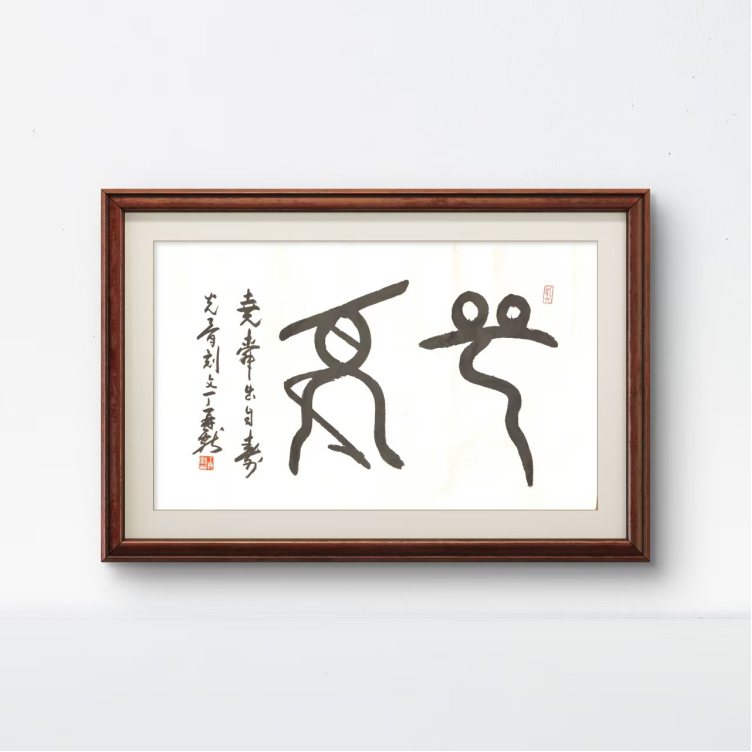

"尧舜"作为骨刻文中的另一组重要连句为刘凤君教授发现并取名“尧舜相会”,同样具有深远的历史文化意义。在传统文献中,尧和舜是继炎黄之后的两位贤明君主,被视为中国古代圣王政治的典范。

在骨刻文中,"尧"字的写法与甲骨文类似,像一个在高台上的两堆土,可能象征着祭祀或光明;"舜"字则像一个人手持工具行单膝下跪礼或在田间劳作,可能象征着农业生产的发展。这些字符的象形特征反映了当时社会对尧、舜两位圣王的形象认知和价值取向。

骨刻文中"尧"、"舜"字符的出现,可能是在骨刻文中期形成,为研究中国古代圣王传说的形成提供了新的证据。这些字符的存在表明,尧、舜的传说至少在骨刻文流行的时代(距今约4600~2500年)就已经形成,并通过文字符号的形式被记录和传承。这比传统认为的文献记载时间要早得多,说明中国古代圣王传说具有悠久的历史渊源。

从社会文化角度看,"尧舜"连句的出现反映了当时社会对贤明政治的向往和推崇。将"尧"和"舜"并列刻写,可能表明在当时的政治观念中,尧和舜已经被视为理想君主的典范,他们的治国理念和道德品质成为后世统治者效仿的榜样。这种圣王观念的形成,对中国古代政治文化的发展产生了深远影响。

1.3 "卯鲁若厂"考释

"卯鲁若厂"是骨刻文中一组较为复杂的连句,目前学界对其具体含义的解释尚未达成共识。根据骨刻文的释读方法和相关研究成果,我们可以尝试对这组连句进行初步分析。

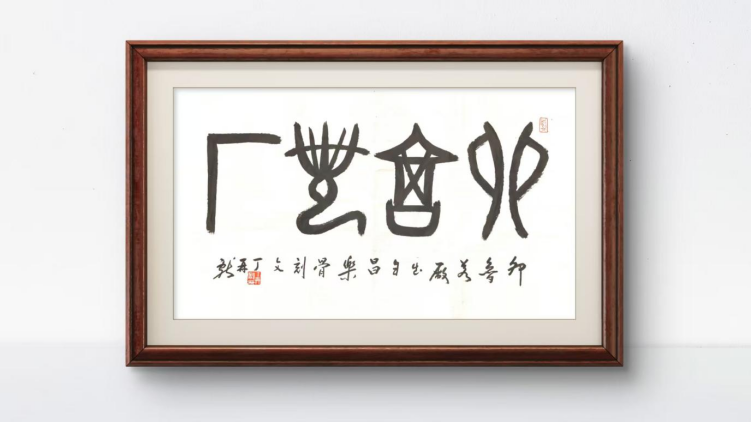

首先,"卯"在甲骨文中通常表示地支的第四位,也有学者认为它像两扇对开着的大门形状,象征着分割或分开。在骨刻文中,"卯"字的写法更为原始,可能保留了更基本的含义。

"鲁"字在甲骨文中通常指鱼或鱼的美味,后来引申为迟钝、鲁莽等义。在骨刻文中,"鲁"字的写法可能与甲骨文有所不同,骨刻文的“鲁”字下面为一半地屋,上面似一圆形房屋,俗名团瓢。还需要结合具体的上下文进行理解。

"若"在甲骨文中像一个人跪着双手上举,可能表示顺从或祭祀。在骨刻文中,"若"字的写法可能更为形象,也似整理发型,体现了早期人类对神灵或祖先的敬畏之情。

"厂"在甲骨文中像突出的山崖,后来引申为工厂、厂房等义。在骨刻文中,"厂"字的写法可能更接近其原始形态,象征着自然形成的岩洞或人工开凿的石窟。

综合来看,"卯鲁若厂"可能是一个复合词或短语,其具体含义需要结合骨刻文的上下文和当时的社会文化背景进行理解。一种可能的解释是,"卯鲁若厂"描述了一种祭祀或仪式场景:在山崖下的岩洞中,人们举行祭祀活动,将鱼等祭品分割开来,以表达对神灵或祖先的敬意。另一种可能的解释是,"卯鲁若厂"是一个地名或部落名,可能指位于山崖附近的一个以渔业为主的部落。也可能是表示一处手工业加工厂。

由于骨刻文的研究仍处于初步阶段,对"卯鲁若厂"的释读还有待更多的考古发现和深入研究。但无论如何,这组连句的存在为我们了解骨刻文时期的社会生活和文化传统提供了重要线索。

1.4 "男女孕万屯"考释

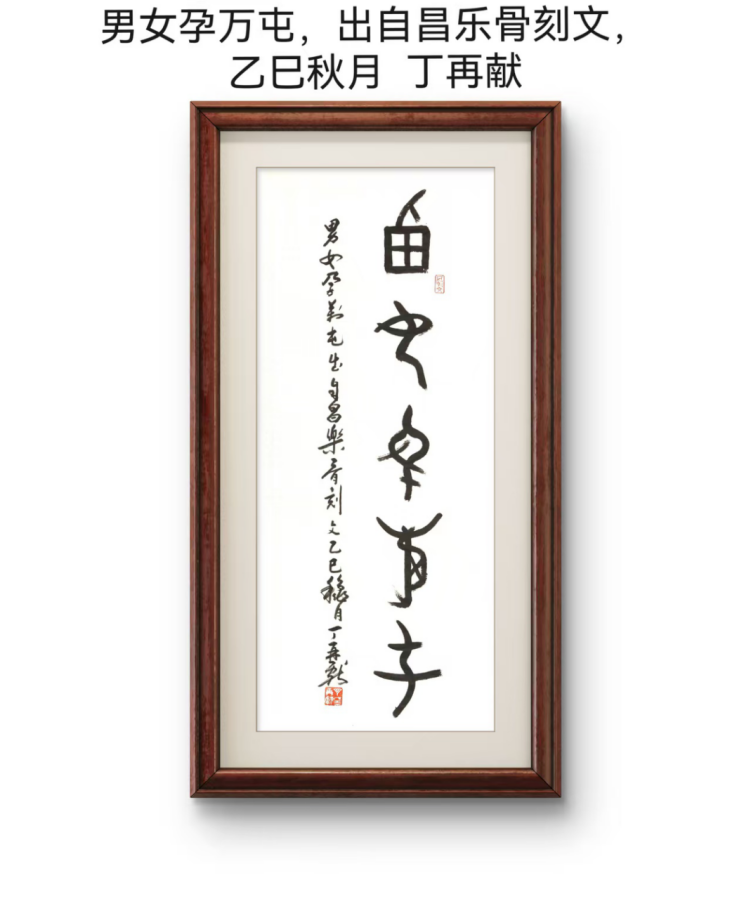

"男女孕万屯"是骨刻文中一组与人类和社会发展密切相关的连句。在这组连句中,"男女"指男性和女性,"孕"指怀孕、繁衍,"万"表示数量众多,"屯"在甲骨文中有聚集、储存等义。

在骨刻文中,"男"字像一个人手持农具在田间劳作,象征着男性在农业生产中的主导地位;"女"字像一个席地及而坐的人形,双手交叉于胸前表示做针线活,可能象征着女性在家庭中的柔顺地位。"孕"字则像一个腹中有子的人形,生动地表现了女性怀孕的状态。"万"字在骨刻文中像蝎子的形状,后来引伸为数量众多的意思。"屯"字在骨刻文中像一颗种子发芽的形状,象征着生长和聚集。

"男女孕万屯"这组连句的字面意思是"男女结合,孕育众多人口",反映了骨刻文时期人们对人口繁衍的重视和期望。在当时的社会背景下,人口是衡量一个部落或族群实力的重要标志,因此对生育的重视成为一种普遍的社会观念。

从社会文化角度看,"男女孕万屯"反映了骨刻文时期的婚姻制度和家庭观念。这组连句将"男女"并列,表明当时已经形成了相对稳定的男女关系和家庭结构,可能这时期一夫一妻制度已经形成。同时,"孕万屯"的表述也反映了当时人们希望通过多子多孙来增强部落实力的愿望。

此外,"男女孕万屯"也可能与当时的宗教信仰和祭祀活动有关。在骨刻文时期,生育被视为神灵或祖先的恩赐,因此可能存在专门的生育崇拜和祭祀仪式。这组连句可能是在祭祀活动中使用的祷词,表达了人们对多子多福的祈求。

二、骨刻文连句的整体意义与社会文化背景

2.1 历史记忆的文字化表达

骨刻文"炎黄,尧舜,卯鲁若厂,男女孕万屯"这几组连句的组合,整体上构成了一种历史记忆的文字化表达。通过将"炎黄"和"尧舜"这些传说中的圣王并列刻写,骨刻文将早期人类的历史记忆以文字形式固定下来,形成了一种有别于口头传说的文化传承方式。

这种历史记忆的文字化表达,对中华文明的发展具有深远意义。首先,它表明在骨刻文时期,人们已经开始有意识地记录和传承自己的历史记忆,这是文明进步的重要标志。其次,通过将炎黄、尧舜等传说人物的名字刻写在骨头上,骨刻文为这些传说提供了文字证据,使它们从口耳相传的故事转变为有文字记载的历史记忆。最后,这种文字化的历史记忆成为凝聚族群认同的重要纽带,促进了早期华夏民族共同体意识的形成。

从历史背景看,骨刻文"炎黄,尧舜"的出现,与中国古代社会从母系氏族向父系氏族过渡的历史进程密切相关。在这一时期,随着农业生产的发展和私有制的出现,社会结构发生了重大变化,以男性为中心的父权制逐渐取代了以女性为中心的母权制。炎黄、尧舜等男性英雄人物的形象在骨刻文中的出现,正是这一历史变革的反映。

2.2 社会结构与权力关系的反映

骨刻文"炎黄,尧舜,卯鲁若厂,男女孕万屯"这几组连句,也反映了骨刻文时期的社会结构与权力关系。通过对这些连句的分析,我们可以窥见当时社会的组织形式和权力运作方式。

首先,"炎黄,尧舜"的连句表明,在骨刻文时期,社会已经形成了以男性为中心的权力结构。炎黄、尧舜等男性英雄人物被刻写在骨头上,成为被崇拜和纪念的对象,反映了当时社会对男性权威的认可和推崇。这种男性中心的权力结构,与父系氏族社会的形成和发展密切相关。

其次,"卯鲁若厂"的连句可能反映了当时的社会分层和权力分配。"卯鲁若厂"可能描述了一种祭祀或仪式场景,在这种场景中,特定的人群(如部落首领或巫师)在特定的地点(如山崖下的岩洞)进行祭祀活动,这反映了当时社会中已经出现了专门的宗教权力和政治权力。

最后,"男女孕万屯"的连句反映了当时的社会对人口繁衍和家庭结构的重视。在骨刻文时期,家庭已经成为社会的基本单位,男女分工和婚姻制度已经形成,而人口的多少则直接关系到部落的生存和发展。因此,对生育的重视和对多子多福的期望,成为当时社会的普遍观念。

从社会发展的角度看,骨刻文"炎黄,尧舜,卯鲁若厂,男女孕万屯"这几组连句的出现,标志着中国古代社会已经进入了一个新的发展阶段。在这个阶段,社会结构更加复杂,权力关系更加明确,社会组织更加完善,为后来的国家形成奠定了基础。

2.3 宇宙观与生育崇拜的交织

骨刻文"炎黄,尧舜,卯鲁若厂,男女孕万屯"这几组连句,还体现了骨刻文时期人们的宇宙观与生育崇拜的交织。通过对这些连句的分析,我们可以了解当时人们对宇宙、自然和人类自身的认识。

首先,"炎黄,尧舜"的连句可能与当时的宇宙观有关。在传统观念中,炎黄、尧舜等圣王不仅是人间的统治者,也是沟通天地的中介。他们的形象在骨刻文中的出现,可能反映了当时人们认为统治者具有神性,能够与神灵沟通的观念。这种"天人合一"的宇宙观,对中国古代文化的发展产生了深远影响。

其次,"卯鲁若厂"的连句可能与当时的自然崇拜和祭祀活动有关。"卯鲁若厂"可能描述了一种在特定自然环境(如山崖下的岩洞)中举行的祭祀仪式,这种仪式可能是为了祈求神灵保佑农业丰收或部落平安。这种对自然环境的崇拜和对神灵的敬畏,是早期人类宇宙观的重要组成部分。

最后,"男女孕万屯"的连句直接反映了当时的生育崇拜观念。在骨刻文时期,人们对生育现象既感到神秘又充满敬畏,因此将生育视为神灵的恩赐和人类繁衍的根本。这种生育崇拜观念,与当时的农业生产和社会发展密切相关,因为人口的多少直接关系到部落的生存和发展。

从文化传统的角度看,骨刻文"炎黄,尧舜,卯鲁若厂,男女孕万屯"这几组连句所体现的宇宙观与生育崇拜的交织,是中国传统文化"天人合一"思想的早期表现。这种思想认为,人与自然、人与神灵之间存在着密切的联系,人类的生产生活必须顺应自然规律和神灵意志。这种思想对中国古代文化的发展产生了深远影响,成为中国传统文化的重要特征之一。

三、骨刻文排列规则研究:从右到左、从上到下的书写顺序

3.1 骨刻文排列规则的形成原因

骨刻文作为中国早期文字的重要形式,其排列规则——从右到左、从上到下的书写顺序——具有独特的文化内涵和历史背景。这种排列规则的形成,与当时的书写工具、材料特性、文化传统和认知习惯等多种因素密切相关。

首先,从书写工具和材料来看,骨刻文主要刻写在动物骨骼上,如牛肩胛骨、肋骨、肢骨,以及鹿骨、象骨等。这些骨头的表面通常是弧形或不规则的,不像竹简或纸张那样平整。在这种曲面上刻写文字,从上到下、从右到左的顺序可能更符合人体工程学原理,便于刻写者操作。同时,骨头的纹理走向也可能影响了文字的排列方向,使得从上到下、从右到左的顺序更为自然。

其次,从文化传统来看,骨刻文的排列规则可能受到了早期图画符号和纹饰排列方式的影响。在大汶口文化和龙山文化的陶器上,已经出现了各种图案和单字符号,这些图案和符号的排列往往遵循一定的规律,如环形排列、对称排列等。骨刻文作为从陶器符号发展而来的文字形式,可能继承了这些排列规律,并逐渐形成了从上到下、从右到左的固定顺序。

再次,从认知习惯来看,从上到下、从右到左的排列顺序可能符合当时人们的视觉认知习惯。在自然界中,太阳从东方升起,西方落下,形成了从东到西的运动轨迹;而人类的书写活动也往往受到这种自然现象的影响。同时,大多数人是右利手,从上到下、从右到左的书写顺序可能更便于右手操作,减少已写文字被手臂遮挡的问题。

最后,从社会文化背景来看,从上到下、从右到左的排列顺序可能与当时的等级观念和尊卑秩序有关。在早期社会中,上下、左右往往具有不同的象征意义,如"上"代表天、尊贵、长辈,"下"代表地、卑贱、晚辈;"右"代表尊位,"左"代表卑位。后来的礼仪也遵循了右为上的原则。因此,文字从上到下、从右到左的排列顺序,可能反映了当时社会的等级制度和价值观念。

3.2 骨刻文排列规则的演变过程

骨刻文从上到下、从右到左的排列规则,不是一朝一夕形成的,而是经历了一个漫长的演变过程。通过对不同时期、不同地区骨刻文的比较研究,我们可以勾勒出这一演变过程的大致轮廓。

早期骨刻文(约4900-4000年前)的排列相对自由,没有严格固定的顺序。这一时期的骨刻文多为单字或简单的组合,排列方式多样,也有的从上到下,有的从左到右,也有的呈环形排列,有的则根据骨头的形状和纹理灵活安排。这种排列的灵活性,反映了早期文字尚未形成固定规范的特点。

中期骨刻文(约4000-3500年前)开始出现较为固定的排列趋势。这一时期的骨刻文逐渐形成了以从上到下为主的排列方向,同时在多列文字的情况下,开始出现从右到左的排列倾向。这种变化可能与文字数量的增加和表达内容的复杂化有关,固定的排列顺序有助于提高书写效率和阅读准确性。

晚期骨刻文(约3500-2500年前)则基本形成了从上到下、从右到左的固定排列规则。这一时期的骨刻文多为长篇刻辞,内容复杂,结构完整,需要更加规范的排列方式来保证信息的准确传达。同时,这一时期的骨刻文开始与甲骨文并存,并逐渐向甲骨文过渡,因此其排列规则也受到了甲骨文的影响,进一步强化了从上到下、从右到左的顺序。

从骨刻文到甲骨文的演变过程中,排列规则的稳定性不断增强。甲骨文作为一种更加成熟的文字形式,继承了骨刻文从上到下、从右到左的排列规则,并将其进一步规范化和制度化。这种排列规则一直延续到后世的金文、篆书等文字形式中,成为中国古代文字的基本特征之一。

3.3 与其他古代文字排列方式的比较

骨刻文从上到下、从右到左的排列规则,与世界上其他古代文字的排列方式既有相似之处,也有明显差异。通过比较研究,我们可以更深入地理解骨刻文排列规则的独特性和文化内涵。

与古埃及象形文字相比,两者都有从上到下的排列倾向,但古埃及象形文字的方向更为灵活,可以根据画面需要向左或向右排列。古埃及象形文字的排列通常遵循"面向读者"的原则,即文字的方向总是朝向阅读者,而骨刻文则固定为从右到左,这是两者的主要区别。

与两河流域的楔形文字相比,两者都有从左到右的排列趋势,但楔形文字主要是横向排列,而骨刻文则以纵向排列为主。楔形文字的排列方向可能与书写工具(芦苇笔)和书写材料(泥板)有关,而骨刻文的排列方向则与刻写工具(石刀等)和材料(骨头)的特性有关。

与古印度哈拉巴文字相比,两者都有从右到左的排列倾向,但哈拉巴文字主要是横向排列,而骨刻文则是纵向排列。哈拉巴文字的排列方向可能与当地的书写习惯和文化传统有关,而骨刻文的排列方向则更多地受到中国本土文化传统的影响。

与玛雅文字相比,两者都有从上到下的排列倾向,但玛雅文字通常是先上后下、先左后右地阅读,形成一种"之"字形的阅读路径,而骨刻文则是从上到下、从右到左地排列。这种差异反映了不同文明对空间认知和信息组织的不同理解。

通过与其他古代文字排列方式的比较,我们可以看出,骨刻文从上到下、从右到左的排列规则,是中国古代文化独特性的体现。这种排列规则不仅与书写工具和材料有关,更与中国人的空间观念、认知习惯和文化传统密切相关。它不仅是一种书写形式,更是中国古代思维方式和价值观念的外在表现。

四、结论:骨刻文的文化价值与历史意义

4.1 骨刻文在中华文明史上的地位

骨刻文作为中国早期文字的重要形式,在中华文明史上具有极其重要的地位。它是连接大汶口文化陶器符号与商周甲骨文的关键环节,填补了中国文字发展史上的重要空白。

首先,骨刻文的发现将中国文字史向前推进了1000多年,证明中国早在4900年前就已经进入了有文字记载的文明时代。这一发现使中国成为世界上最早使用文字的文明古国之一,与古埃及、两河流域和古印度并驾齐驱。

其次,骨刻文是甲骨文的主要源头,为研究中国文字的起源和演变提供了珍贵资料。通过对骨刻文的研究,我们可以更加清晰地了解甲骨文的形成过程和发展脉络,揭示中国文字从象形到会意、形声的演变规律。

再次,骨刻文作为早期人类记录和传承文化的重要工具,保存了大量珍贵的历史记忆和文化传统。通过对骨刻文内容的研究,我们可以了解当时人们的社会结构、宗教信仰、生产生活和价值观念,为重建中国早期文明史提供了重要线索。

最后,骨刻文的发现和研究,增强了中华民族的文化自信和历史认同。它证明了中华文明的连续性和独特性,为中华民族伟大复兴提供了强大的精神动力和文化支撑。

4.2 骨刻文对中国传统文化的深远影响

骨刻文作为中国早期文字的重要形式,对中国传统文化产生了深远影响。这种影响不仅体现在文字形式和书写方式上,更体现在思维方式、价值观念和文化传统上。

首先,骨刻文从上到下、从右到左的排列规则,奠定了中国传统书写方式的基础。这种书写方式一直延续到20世纪初,对中国书法艺术的发展产生了深远影响。即使在现代汉字横排书写的今天,竖式书写仍然保留在书法、对联等传统文化形式中,成为中国文化的独特标志。

其次,骨刻文中的象形、形声、会意等造字方法,奠定了中国传统文字学的基础。这些造字方法反映了中国人特有的思维方式——具象思维和整体思维,强调通过具体形象来表达抽象概念,注重事物之间的联系和整体把握。这种思维方式对中国哲学、文学、艺术等领域的发展产生了深远影响。

再次,骨刻文中的"炎黄,尧舜"等连句,奠定了中国传统历史记忆和民族认同的基础。这些传说中的圣王形象通过文字形式被固定下来,成为中华民族共同的文化符号和精神象征。即使在今天,"炎黄子孙"、"尧舜之治"等概念仍然是中华民族认同和文化自信的重要来源。

最后,骨刻文中体现的宇宙观、生育崇拜和社会观念,奠定了中国传统思想文化的基础。骨刻文中的"天人合一"思想、对生育的重视和对社会秩序的关注,成为中国传统文化的重要特征。这些思想观念经过长期发展和演变,形成了儒家、道家等不同的思想流派,共同构成了中国传统文化的丰富内涵。

4.3 骨刻文研究的未来展望

骨刻文的研究虽然取得了重要进展,但仍面临许多挑战和未解之谜。未来的骨刻文研究可以从以下几个方面进一步深化:

首先,加强考古发掘和科学测年工作,为骨刻文的年代断定和分期研究提供更加可靠的科学依据。目前,虽然有部分骨刻文进行了碳十四测年,但样本量仍然有限,需要更多的科学测年数据来建立骨刻文的年代框架。

其次,深化骨刻文字符的释读工作,提高释读的准确性和系统性。目前,骨刻文中已破译的字符约900多个,仅占已发现字符的三分之一左右。未来需要更多的学者参与骨刻文的释读工作,建立科学的释读方法和标准,提高释读的可信度和权威性。

再次,加强骨刻文与其他早期文字的比较研究,探讨中国文字的起源和演变规律。通过与大汶口文化陶器符号、商周甲骨文以及其他古代文明文字的比较,可以更加清晰地了解中国文字的独特性和发展脉络。

最后,拓展骨刻文的跨学科研究,深入挖掘骨刻文的文化内涵和历史意义。骨刻文研究不仅涉及文字学,还涉及考古学、历史学、人类学、艺术学等多个学科。未来需要加强跨学科合作,从多角度、多层次研究骨刻文,全面揭示其文化价值和历史意义。

总之,骨刻文作为中国早期文字的重要形式,承载着丰富的历史文化信息。通过深入研究骨刻文,我们可以更好地了解中华文明的起源和早期发展,增强文化自信和民族认同。未来的骨刻文研究,将为探索中华文明的源头活水、构建中国特色历史学和考古学学科体系作出重要贡献。

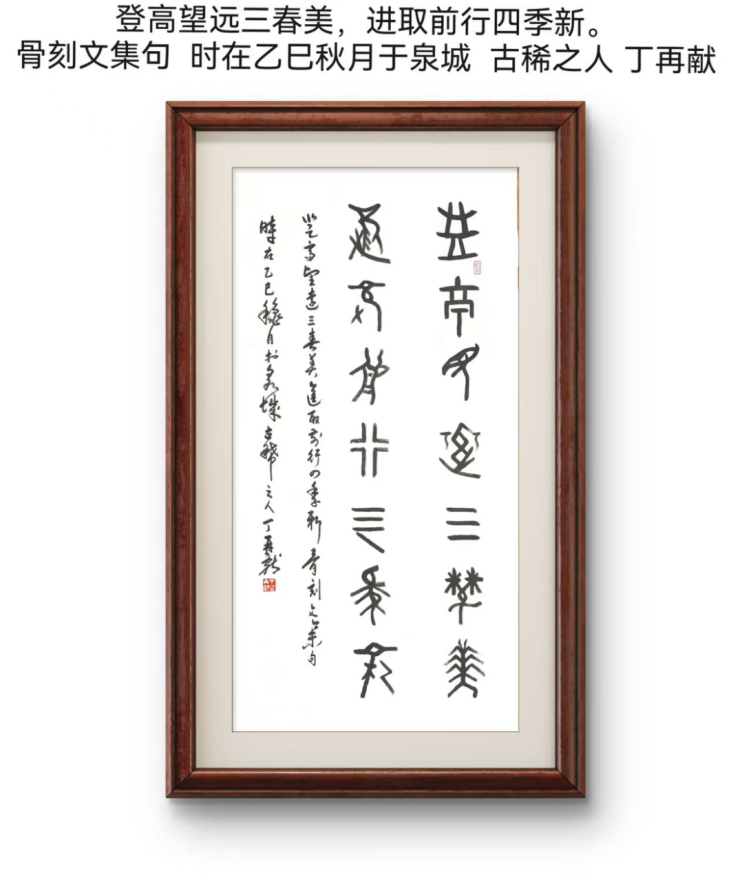

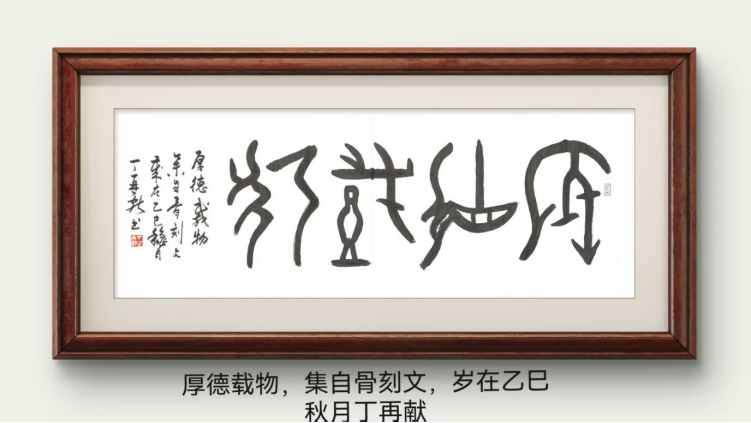

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生纪念毛泽东诞辰130周年

征文颁奖书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版