一把大刀的重量

——郭澄清与他的《大刀记》

□胡世宗

2025年09月10日 来源:文艺报

在文学史上,一个用生命书写抗战记忆的身影巍然挺立。

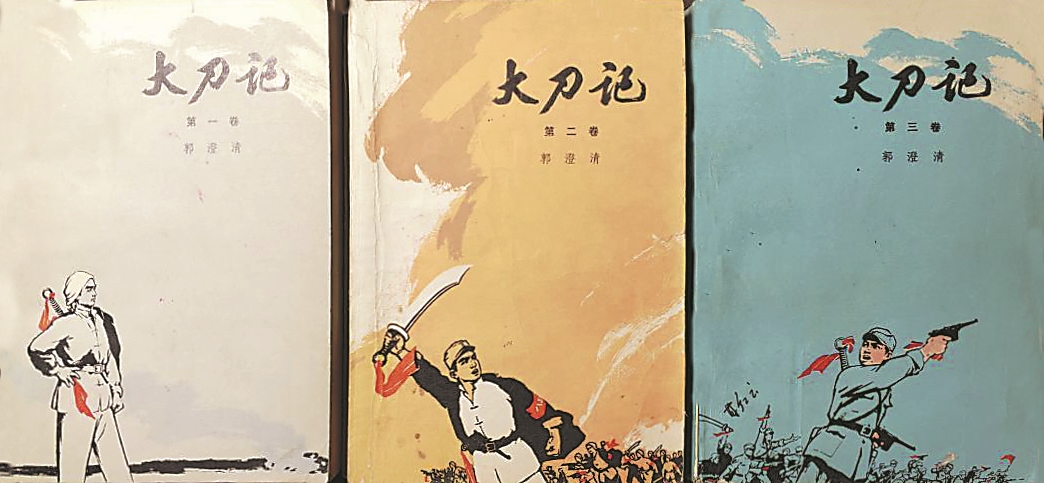

1975年9月3日,在北京某招待所一个清静的房间里,我欣喜地接过郭澄清先生赠送给我的三卷本《大刀记》。这部巨著刚刚由人民文学出版社出版不到一个月。作者提笔在每一册的扉页郑重写下“敬请胡世宗同志教正”;落款墨迹深沉,“郭澄清 一九七五年九月三日”。

“九月三日”!这是一个多么值得纪念的日子啊!那时我未曾想到,手中这部还散发着油墨清香的抗战巨著,竟是一位作家用生命最后的健康时光铸就的文学丰碑——仅仅八九个月后,他便因脑血栓倒下,半身瘫痪却依然坚持创作,直至生命的终点。

从烽火中来:一个作家的精神烙印

郭澄清的文学血脉深植于鲁北平原的血与火之中。1929年生于山东宁津县贫苦农家的他,少年时便亲历了民族危亡的至暗时刻。1948年,19岁的郭澄清穿上渤海军区渤海纵队的军装,在解放济南的战役中目睹战友的壮烈牺牲。一位连长在弥留之际将染血的钢笔交到他手中,说:“小郭,你很会写文章,你用这支笔把牺牲的战友们的事迹写下来,交给他们的后人。” 这句话如同灵魂的烙印、庄重的遗嘱,让不满20岁的郭澄清立下了为民族存证、为英烈立传的决心。

战火停息后,这位经历过生死考验的年轻战士做出了令人意外的选择——放弃省城教育厅的职位,主动申请调回家乡宁津县。1950年起,他担任宁津县直属完小校长兼一中教导主任。白天教书育人,夜晚伏案疾书,他开始系统收集家乡的抗战资料。在油灯摇曳的光影中,他完成了10万字传记文学《马振华英烈传》,深情记述了在宁津牺牲的冀鲁边区抗日英雄马振华的事迹。这部未能及时出版的遗珠,正是《大刀记》最早的初稿。

土屋孤灯:百万字史诗的淬火锻造

1971年秋,已在文坛崭露头角的郭澄清做出惊人之举:辞别环境优越的省城济南,回到宁津县郭皋村的老宅。大家不解其意,他的回答朴素而深刻:“我是写农村生活的作家,只有在农村与农民共命运,才能写出好的作品。离开农村,就等于鱼儿离开了水。”

迎接他的是一间不到8平方米的土坯房。屋内陈设寒素:一张吱呀作响的破八仙桌,一盏煤油灯,门板上铺着被卷,自制书架上堆满资料。宁津的寒冬里,水瓮结满厚冰;炎夏时,蚊虫肆虐。郭澄清裹着棉被写作,头靠土墙沉思,竟在墙上磨出油亮的印记。更艰难的是他的带病之躯——陈旧性心梗、肺结核、阵发性阑尾炎时刻威胁着生命,病发时他吞下急救药继续执笔,困倦难耐便以辣椒提神,甚至用冷水浇头。

郭澄清的写作桌旁始终围绕着三类“老师”:抗战老战士组成的“顾问组”,给他提供真实的战争细节;农户乡亲组成的“参谋组”,帮他打磨人物情感与方言表达;他身边那些爱好写作的业余作家组成的“挑刺组”,大胆地帮他雕琢文学技法。

黎明时分,他常独自在村北田野踱步,在玉米地与沟坎间凝神驻足。那里曾是抗日大刀队神出鬼没的战场。据村医郭治明回忆,“他两眼呆呆望着庄稼陷入沉思,我不敢打扰他进入角色”。这种近乎苦修般的创作持续了三年,郭澄清终将个人记忆升华为民族史诗。

刀锋上的舞蹈:《大刀记》的诞生与涅槃

1972年,《大刀记》第一部《血染龙潭》完稿,却因故被搁置。郭澄清顶着压力续写80余万字的第二部。1975年,正值纪念抗战胜利30周年,人民文学出版社紧急召他进京修改文稿。在出版社红砖小楼仅几平方米的房间里,责任编辑谢永旺回忆说:“最多时一天发稿三四万字。”那可完全是用手一笔一画写出来的呀!

1975年8月,《大刀记》三卷本正式出版,顷刻间掀起阅读狂潮:在半年的时间里发行300万套,创下了当时的出版奇迹;连环画版本更横扫全国,总印量突破3000万套。这部小说受到人们的喜爱,20余省出版社争相重印,电影、话剧、评书改编遍地开花,薛中锐的评书《大刀记》更是成为千家万户的“听觉盛宴”。

刀魂不朽:血写的经典与永恒的丰碑

《大刀记》以梁永生从复仇者到革命者的成长轨迹,勾勒出鲁北平原半世纪的烽烟画卷。小说开篇题记:“山不在高,有‘仙’则名;潭不在深,有‘龙’则灵”——这“仙”与“龙”正是千万不屈的民众精魂。郭澄清将侠义精神与革命叙事熔铸一炉,主人公莽撞刚直的性格,在中国共产党的引导下从“草莽义气”升华为“革命豪气”,书写了中国农民觉醒的壮阔历程。

2019年,《大刀记》入选“新中国70年70部长篇小说典藏”。2021年,在中国共产党成立百年之际,它更跻身“红色经典初版本影印文库”,与《红旗谱》《红岩》等并肩而立。

1976年5月,郭澄清在改编电影剧本时突发脑血栓致半身瘫痪。此后十三年间,他以口代手咬着钢笔,枕被为垫坚持写作。1989年8月10日中午,弥留之际的他让家人抬来几十斤重的手稿,嘱托“争取出版原稿”,随即溘然长逝。2005年,《血染龙潭》原稿终获出版,了却了这桩跨越三十年的文学心愿。

2015年,由《亮剑》导演赵浚凯执导的同名电视剧登陆山东卫视,填补了鲁北抗战影视的空白——此刻距郭澄清离世已二十六载。当梁永生挥舞大刀跃上荧屏时,观众中有位白发老者默默拭泪——他是郭澄清的故乡旧友。此刻,村北那间土屋早已坍圮,但油灯下的身影仍如雕塑般清晰:“头与后墙长时间摩擦,竟出现了一个亮亮的圆球形的痕迹,故乡人说,那是澄清用头磨出的一个亮月亮!”

这把浸透血火的大刀,如今静卧在文学史的殿堂。当我们纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利八十周年时,郭澄清用生命写就的启示依然振聋发聩:“一个民族最锋利的武器,从不是钢铁的刀锋,而是记忆的重量与讲述的勇气。”他匍匐大地聆听草生长的声音,最终让自己也长成了深扎鲁北平原的红高粱——风雨愈狂暴,脊梁愈坚挺。