“没有谁能折磨一个人,除了他自己”

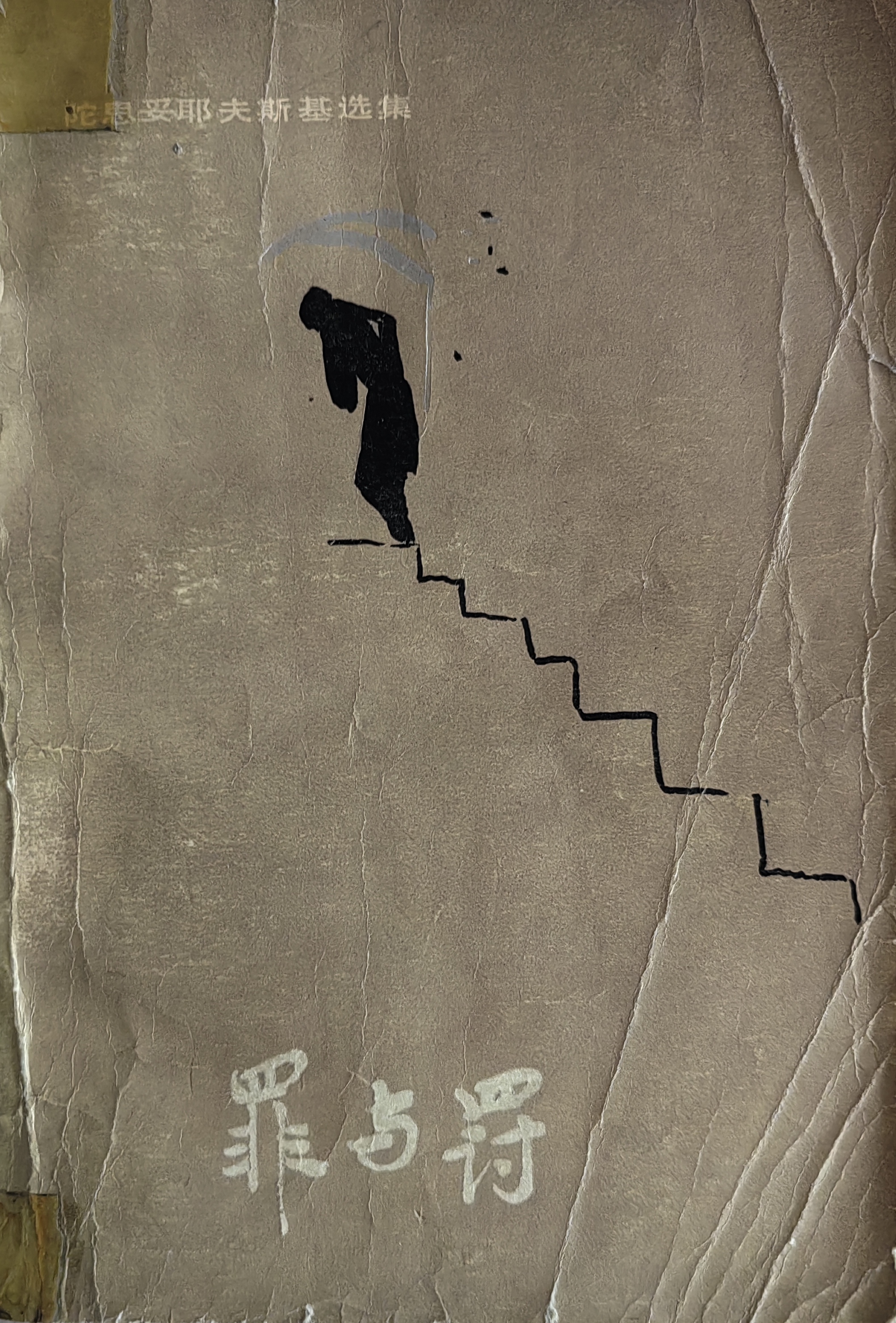

——《罪与罚》读后感

陶玉山

1866年,当陀思妥耶夫斯基在《俄国早报》上开始连载一部名为《罪与罚》的长篇小说时,他或许没有想到这部颠覆灵魂的作品会成为世界文学史上最震撼人心的灵魂拷问之作。即使一百六十多年后的今天,书中的主人公拉斯柯尔尼科夫的痛苦挣扎依然像一面镜子,映照着我们每个人内心深处的道德困境。

陀思妥耶夫斯基被誉为“俄罗斯的良心”、“人类灵魂伟大的审问者”,被西方追问为现代派文学的鼻祖,代表着俄罗斯文学的深度。

他的成名与转型之作、四十多万字的《罪与罚》,曾经被《纽约时报》评为“世界十部文学经典”之一。一打开这部书,就会感觉到一种令人窒息的扑面而来的压抑感,久久喘不过气来。它的故事情节并不复杂,可以简单地概括为一个“年轻人杀人事件始末。”整部书的情节是以主人公犯罪前的心理活动和犯罪后的救赎展开的。真的是,不管算命先生说你五行缺什么,到了一定年龄就会知道,最缺的还是钱。在生活中,没有真正穷过的人,是不会知道缺钱的滋味的。主人公拉斯柯尔尼科夫是个贫困潦倒、债台高筑、因实在交不起学费而辍学的法学系大学生。整部小说从他的内心独白开始。一封来自母亲叙述家庭悲惨境遇的信件,彻底击垮了本来就在社会底层泥潭里挣扎的这个从偏僻的乡村、带着母亲和妹妹的期望只身来到彼得堡、想以求学改变命运的年轻人。在拉斯柯尔尼科夫长达七页之多的内心独白中,充满了自我攻击。深陷社会底层,看不到黎明和曙光,这便是“罪”的开始,也是为了“生”的不得已。他面色枯黄,神智迷乱,说话语无伦次,小声嘀咕着谁也听不懂的胡话。如此反常,是因为他刚刚杀了人,而且是两个,慌慌张张地侥幸逃脱。之后十几天,是自首还是逃走,他举棋不定。他遇到了不少很多事人,这些人和事,对他最终选择奠定了基调。他起意杀人,在一定程度上是苦苦思索的结果。好学善于思考的他炮制出一套犯罪的理论,即把世界上的人分为“平凡的”和“不平凡的”两类:平凡的人必须俯首帖耳,任人宰割,不管触摸法律,而不平凡的人则可以为所欲为,骄横恣肆,不受法律和道德的约束。他为了证明自己是一个“超人”,不是平凡人,而更有说服力的是,他之所以起意杀人,那是由于他的轻率和懦弱的性格,而贫穷和失意让这种性格更加突出。他铤而走险,杀死了一个放高利贷的老太婆以及她的妹妹,抢走了她的钱和首饰。事后,他病倒了,好几天不省人事;后来虽然病情有所好转,但内心却处于更痛苦的矛盾冲突之中;他感到自己原来的一切美好愿景都随之泯灭了,由此陷入了无休无止的精神折磨中不能自拔。他被自己的良心所谴责,像是被魔鬼掏空了心,每天惶惶不可终日,备受煎熬,全然成为了行尸走肉。他将赃款赃物藏在一块石头下,不但不敢去碰,甚至像躲避瘟疫一样远离它们。这成了压垮他的一块巨石,时刻提醒着他的罪孽与虚伪。后来在一位善良女子索尼娅的影响下,他选择了自首,得到了宽大处理。可以说是引导他“复活”的是爱。正因为有了爱,他才心甘情愿地去受难。正如书中所说:“爱,使他们复活了,一个人的心里装着滋润另一个人的心田的取之不尽的生命的源泉。”拉斯柯尔尼科夫的罪与罚明明不容置疑,然而,整部书读下来,内心却对这个主人公充满了悲悯与共鸣。

余华说:“这是一本让人想要夜以继日去阅读的书。”也可以说是一场人性至暗与至善的交战。“没有力量你什么也得不到,而力量要靠力量获得的。”战国时期著名的思想家、曾长期在齐国稷下学宫讲学的荀子在《性恶篇》中明确指出:人的本性是恶的,他的善是人为的(“人性本恶,其善者伪也”)。《罪与罚》的主人公用自己的行为很好地证明了这个观点。这部书用一个个鲜活生动的情节和人物经历,深刻探讨了人性中的善恶冲突、道德选择以及精神救赎,揭示了人类灵魂的全部秘密。读完了,感想多多,更让人深刻领悟到了犯罪后的心理挣扎;犯错后装作没事,其实比犯错本身还累。真正的惩罚,是心里揣着一块石头,挪也挪不动。行凶后的拉斯柯尔尼科夫虽然没有被立刻抓起来,日子却比蹲监狱还煎熬。走在路上,总是觉得别人看他的眼睛带着钩子;听到“警察”或“杀人”这样的字眼,后背立马就会冒冷汗。他怕的不是警察,而是内心深处的那道坎。正如书中所说:“有良知的人,如果意识到自己的错误,他就会感到痛苦。这就是对他的惩罚——苦役之外的惩罚”。也让人自觉地思考什么是真正的自我救赎。

王阳明说:“人之善恶,由于一念之间。”掩卷深思,残酷不公的命运,肮脏邪恶的人性,野蛮血腥的生存斗争……将一个个弱小无助的生活在社会底层的普通人抛入地狱般的绝境。“贫穷并不是罪过,不过一贫如洗却成了罪过。”在那里,有人化身为吃人的魔鬼,踩着别人的尸体往上爬;也有人宁愿自己承担一切,却不忍心伤他人分毫。到底怎么做才是真正的救赎?答案就在这部震颤灵魂的《罪与罚》中。

“没有谁能折磨一个人,除了他自己。”在所有伟大的小说中,《罪与罚》也许是最像一场精神风暴的作品。心理描写是那样细腻,那样贴切,那样真实,把一个有良知的人犯罪后的真实感受漫漫长长展现出来。杀了人之后的拉斯柯尔尼科夫不但随即病倒了,而且每天如履薄冰,终日惶惶不安痛苦。尼采说:“他是唯一一个让我在心理学方面学到东西的人。”作为世界公认的心理描写大师,陀思妥耶夫斯基对主人公犯罪前后的心理分析是那么精确,让人叹服膜拜;是波澜迭起,扣人心弦。那些优美的文字在深深吸引我们、感化打动我们的同时,我们就好像和主人公一起在痛苦,在思索,在张皇失措,在佯装镇定,跟他一起经历着内心复杂的斗争。其实,非白即黑的世界,很多时候是灰色的。面对生存,道德是没有约束力量的。在现实生活中,我们每个普通人几乎都曾有过类似拉斯柯尔尼科夫的痛苦体验。深陷痛苦时,一心一意就是想让生活变个样子,无论怎样都行,可以是这样,也可以是那样,只是不是现在的样子。由此切实认识到,一个人最骗不了的是自己的良心。“人犯了错,就像衣服上沾了泥,越想遮掩泥印子,就越明显”。只要做错一件事,这一辈子就再也快乐不起来了。它直击人心,撕裂善恶之间最细微的缝隙。它告诉我们:“真正的痛苦,没有人能与别人承担,你只能把它从一个肩,换到你的另一个肩。”最好的救赎,不是惩罚别人,而是放过自己。“痛苦是意识的唯一源泉。”陀思妥耶夫斯基认为社会残酷的真相就是你越想快乐,就会越痛苦。正是由于内疚和痛苦,而不是理性的说教,最终使得拉斯柯尔尼科夫重新找回了人性。痛苦成为了他道德觉醒的催化剂。

客观公正地说,主人公拉斯柯尔尼科夫本质上并不是一个坏人,甚至可以说是一个心地善良的人。平时他看到穷人或遭遇危险的人,只要手中有点钱都会不假思索地倾囊相助。在行凶前的最后时刻还觉得杀人是一种卑劣行为;杀人后,他又自惭形秽,饱受良心的折磨,在亲友和社会中感到孤独。他自己也承认:“难道我杀死了老太婆吗?我杀死的是我自己,而不是老太婆!我一下子把自己毁了,永远地毁了!”让法官感到不可思议、断定他精神有问题的是,他冒着风险杀人抢来的钱和首饰,竟然分文不动地藏在一处,甚至连抢来多少钱都不知道。他在大学读书的时候,曾经用他自己最后的一点钱,资助过一个害痨病的穷同学,维持他的生活几乎长达半年之久。那个同学病逝后,他又去照顾这个亡友的年老多病的父亲,最后又把这个老人送到了医院,等他死了后,又把他安葬了。一天夜里,突然失火,他曾经从一家已经着火的房间里抢救出两个小孩,而他自己却被烧伤了……这些好事,都有人证明,而且经过有关人员的详细调查,确有此事。这个也是他虽然手持利器杀了两个人,最终只是判了只有八年徒刑二级苦役流放的主要原因。

“卑鄙的灵魂为了摆脱压迫,便会压迫别人。”书中证明这句话正确的例子比比皆是。譬如:卡捷莉娜的家境本来不错,父亲曾经是校级军官,她上过贵族学校,会说法语,并且曾经给当地的省长跳过“披巾舞”,甚至还得过金质奖章。在第一任丈夫去世后,她带着三个孩子嫁给了失业又就业的原九品文官玛尔美拉朵夫。她把这个丈夫视为改变命运的救命稻草,谁知他竟然是个酒鬼,不但没有一点本事,一分钱也挣不回来,还到处惹事,麻烦不断,甚至变卖家里的东西、包括她的衣物换酒喝。理想的破灭,贫贱绝望的生活,使得她的性格日益乖张扭曲,不是惩罚丈夫,就是虐待孩子,还对街坊四邻横加指责,对干苦力的农夫谩骂侮辱……她无法忘记自己优渥的出身,即使现实生活非常贫穷。她认为只有维持表面的尊严,才会摆脱底层的屈辱。结果呢,在一次次伤害别人的过程中,她的内心也深受其害,射向他人的毒箭,结果却是投向了自己,万般苦楚,千般折磨,疾病加身,最后精神失常惨死街头……斯维德利盖洛夫是一个心灵空虚、卑鄙无耻的恶霸地主。他毒死了自己的妻子,逼死了自己的佣人,糟蹋了自己的使女,又进而觊觎家庭女教师杜尼娅……每天无所事事,以羞辱戏弄穷人为乐,他靠惩罚别人来打发时间,以此填补自己内心的空虚,结果却是越来越找不到活着的意义,五十多岁时开枪自杀,结束了极度无聊龌龊的一生。奸商卢仁,曾经追求过拉斯科尔尼科夫的妹妹杜尼娅,被拒绝后,他恼羞成怒,四处造谣诽谤诬陷,以求达到惩罚拉斯科尼科夫一家的卑鄙目的。结果呢?他的小人行径很快暴露于光天化日之下,为人鄙视不齿,成了过街老鼠,人人喊打……

这些例子充分说明了一个道理,那就是:命运向来不公,倘若凡事都要一味地强求,处处逞强好胜,驾驭不了欲望,降低不了期待,看不开,想不通,一心想着给他人带来不快,等待你的一定会是惨痛的打击。在不如意的境遇中,靠欺辱、打压、伤害别人来缓解自己的痛苦,是愚蠢且卑劣的,不会有好下场。陀思妥耶夫斯基笔下的“罚”,看似是人罚人,其实是罚自己。

拉斯柯尔尼科夫用斧头劈开的不仅是放高利贷的老太婆的头颅,更是人性中善与恶、信仰与虚无的永恒战场。阅读《罪与罚》,犹如经历一场精神地震。陀思妥耶夫斯基用一把斧头劈开了人性的裂缝,让我们看见理性与疯狂如何在黑暗中纠缠,看见灵魂深处都潜藏着的“罪”与“罚”。直面这场关于罪责、惩罚与灵魂复活的永恒拷问:当“超人”理论遭遇冰冷的现实,当改造社会的雄心沦入自我毁灭的深渊,灵魂将会承担怎样的炼狱熬煎?让我们切实认识到“人可以逃避法律,却无法逃避自己。”叔本华说过这样一句话:“生命是一团欲望,欲望不能满足就痛苦;满足便无聊。人生就在痛苦和无聊之间摇摆。”惩罚是罪行的必然结果,所有的选择都会有代价,踏实走路比什么都重要。小说中“罚”的内涵远比法律制裁复杂。拉斯柯尔尼科夫的流放不是惩罚的终点,而是精神救赎的起点。《罪与罚》不是讲犯罪与惩罚,是讲每个人都会有的“想做坏事”的心理冲动,以及被一点点温柔拉回来的可能。它自始至终没有讲什么大道理,只是陪着你看一个人怎么摔跟头,怎么恐慌害怕,又怎么被他人的善意接住的过程。“您明白不明白,先生,您明白不明白,一个人到了走投无路的时候,是什么滋味吗?”生活在社会底层的穷人,在那种制度下走投无路,就是这部小说的主题。他把小说中的男男女女都放在万难千艰的境遇中来试炼他们;不单剥去他们表面上的洁白,拷问埋藏于底下的那种罪恶,还拷问出埋藏在那邪恶之下的真正的洁白。就是说,先剥去虚伪的外衣,看到内心的邪恶,然后再深入进去,发现埋藏于内心最深处的真正的洁白。这种让人震颤的描写,不仅让人感觉真实,即使过了一百多年,仍然能够戳中当下的你,把你的心说软了,让你发自内心地信服,赞不绝口。也许就是经典文学作品应有的魔力吧。

“人无所不至,惟天不容伪。”世界本就浑浊,罪与爱同歌。当下的时代,重读陀思妥耶夫斯基的作品正当时。《罪与罚》这部书不仅让我们看到了一个被救赎的故事,更多地方让我理解一个人为什么他的行为会如此复杂,也让我学会了无论对人还是事,不要动辄盖棺论定。“世界上没有比说真心话更困难的事情了,但也没有比阿谀奉承更容易的事情。”拉斯柯尔尼科夫的故事之所以穿越时空震撼我们,正因为我们每个人都在经历着程度不同但本质相似的灵魂考验。说到底,人的一生,本质上是一场自我救赎的旅程。阅读完这本厚厚的小说,对鲁迅先生说的:“陀思妥耶夫斯基的小说,笔力、表情、想象、构思,均超出普通人的极限,从而产生了一种无法用语言形容的感受”这句话好像有了真正的理解。心里五味杂陈,感想多多。山止川行,风禾尽起;千言万语,不知如何表达。“我唯一担心的是,我们明天的生活能否配得上今天所承受的苦难。”书中的这句话萦绕在耳畔,震撼人心,久久不去……

作者简介:陶玉山,济南人,作家,藏书家,山东省作协会员。1981年2月在《济南日报》副刊发表文学处女作。迄今已在国内一百多家报刊发表小说、散文、诗歌、文学评论等二百多万字,作品多次在市级以上文学征文中获奖,有多篇文章收入到文学作品集。荣获2023年度竹庐文艺奖“十大散文家”。

玫瑰手绘折扇、玫瑰国画

订购热线:13325115197

史志年鉴、族谱家史、各种画册、国内单书号

丛书号、电子音像号、高校老师、中小学教师

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售

图书、画册、编辑、出版

举报

精华热点

精华热点