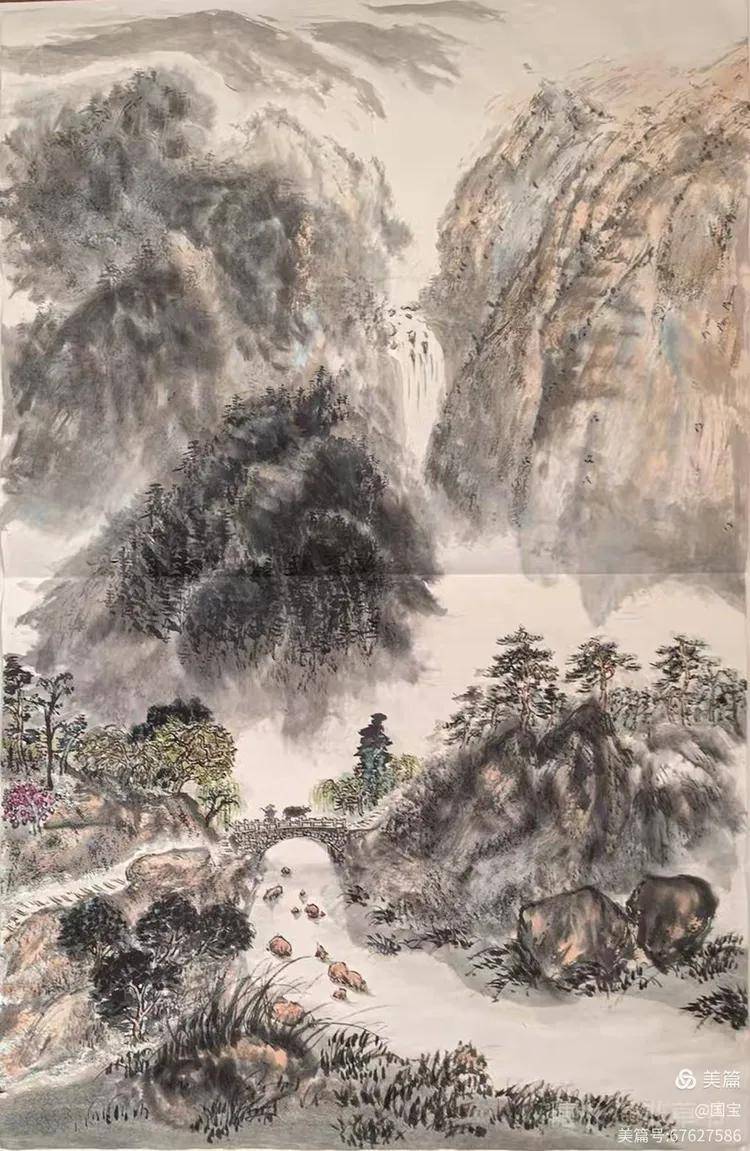

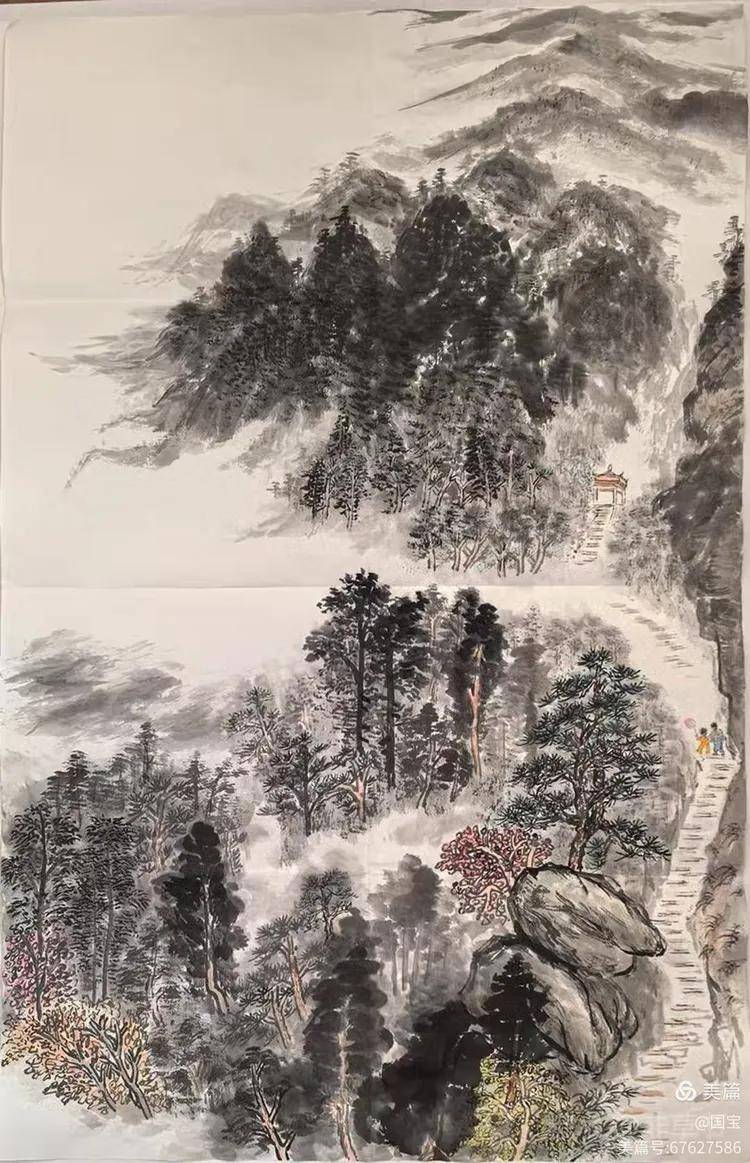

一次偶然的旅途中,我结识了网名“芥子园”的陈学军老师。谈及这个别具匠心的网名,陈老师并未多言,只是微笑着展开几幅画作。那一刻,我顿悟其深意——“芥子园”不仅是一本传世画谱之名,更是一种艺术精神在当代的延续。作为杭州退役军人文联副主席,陈学军在四十载军旅生涯中始终未曾放下画笔,尤其在牡丹题材的创作上,已然在传统国画领域开辟出一片崭新的艺术天地。

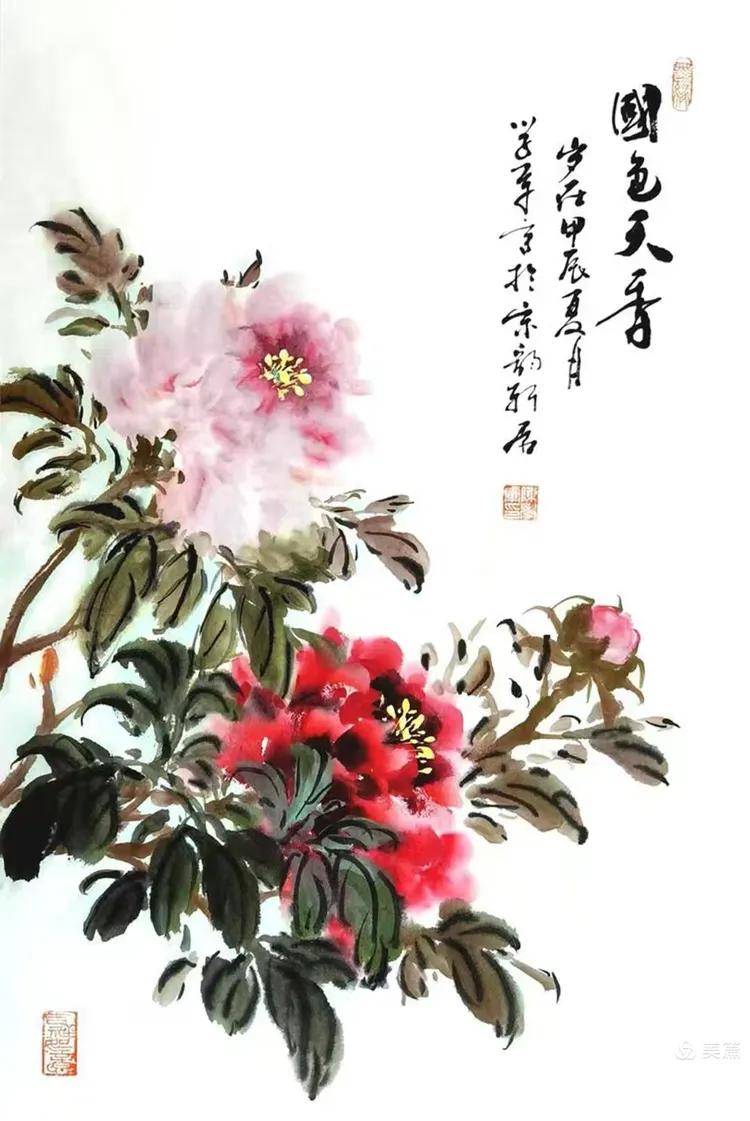

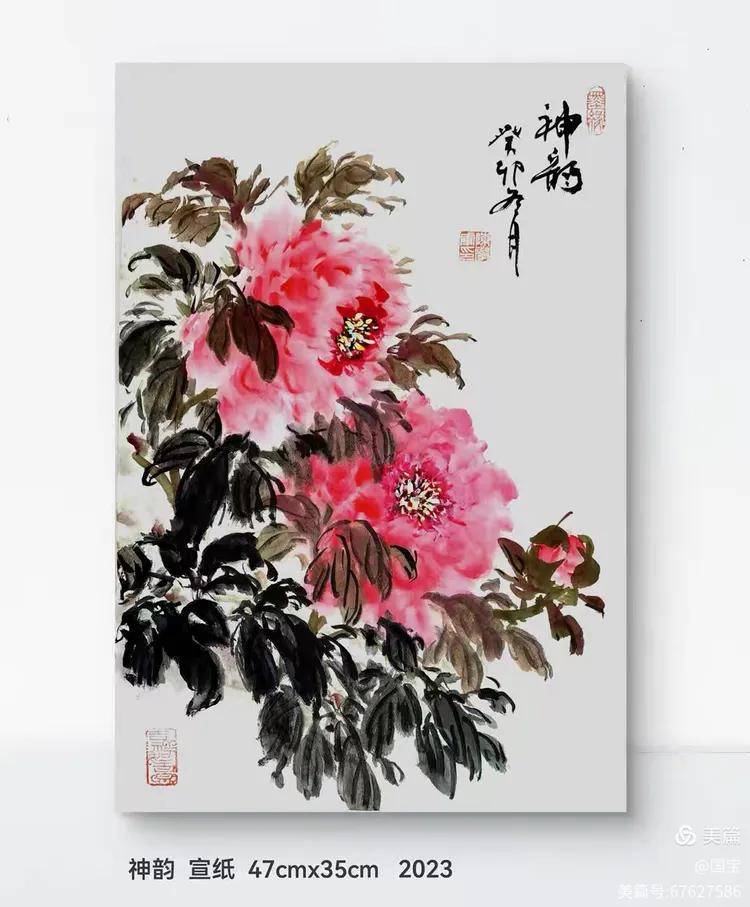

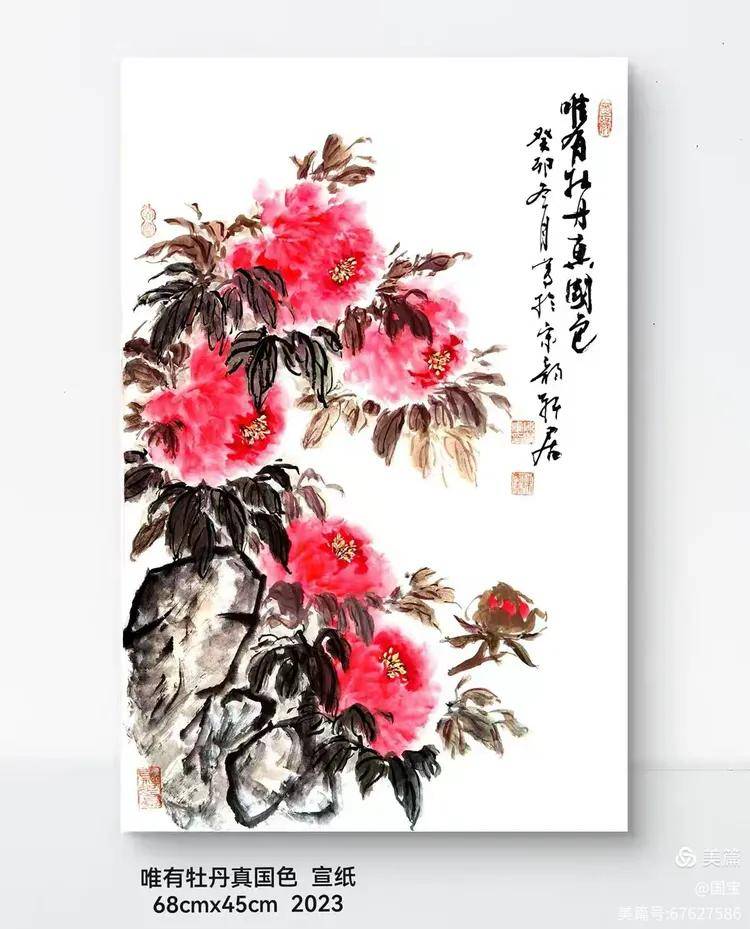

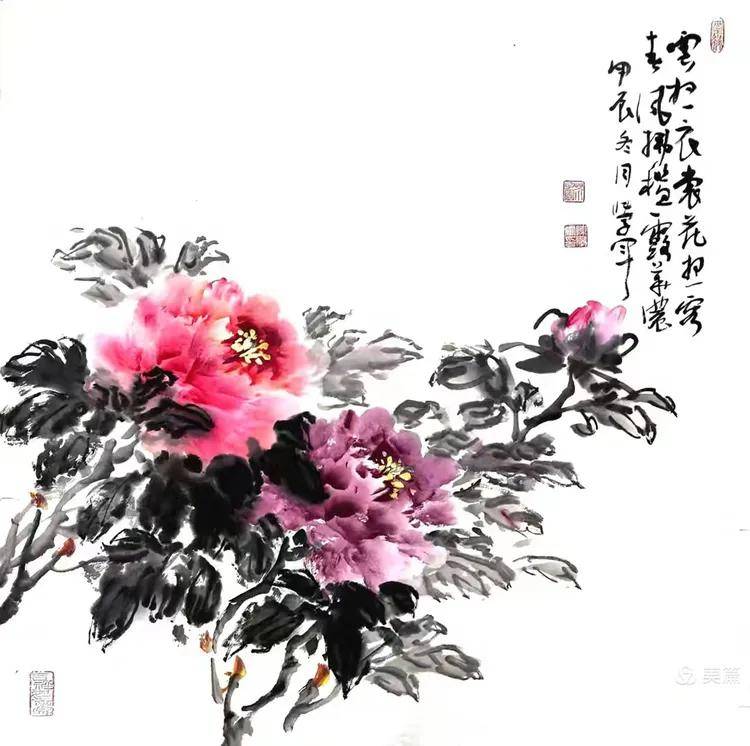

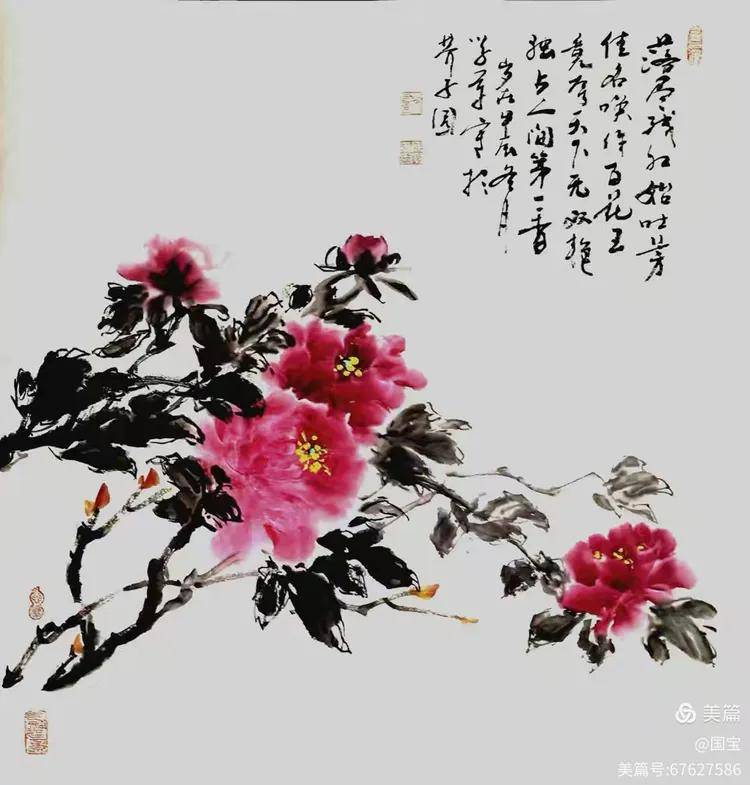

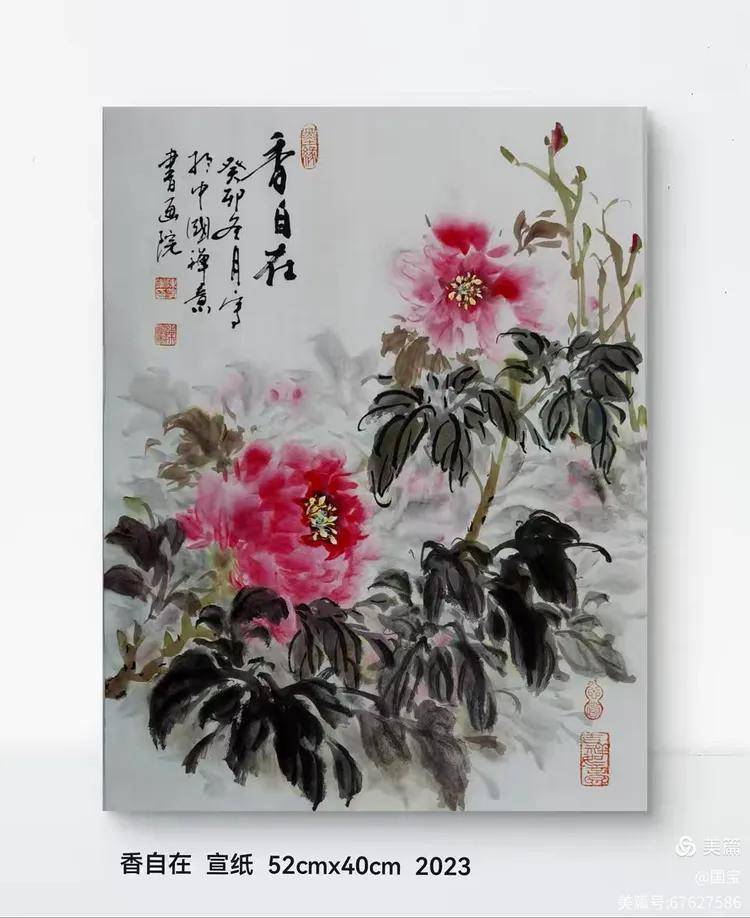

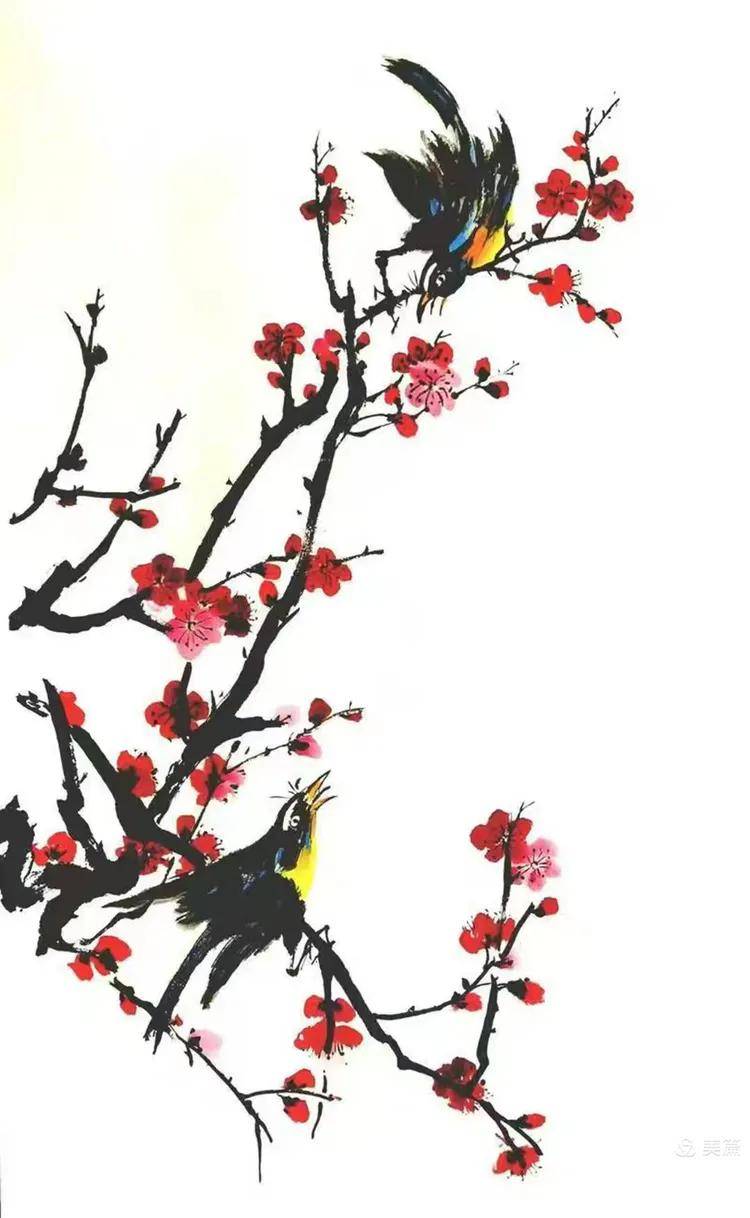

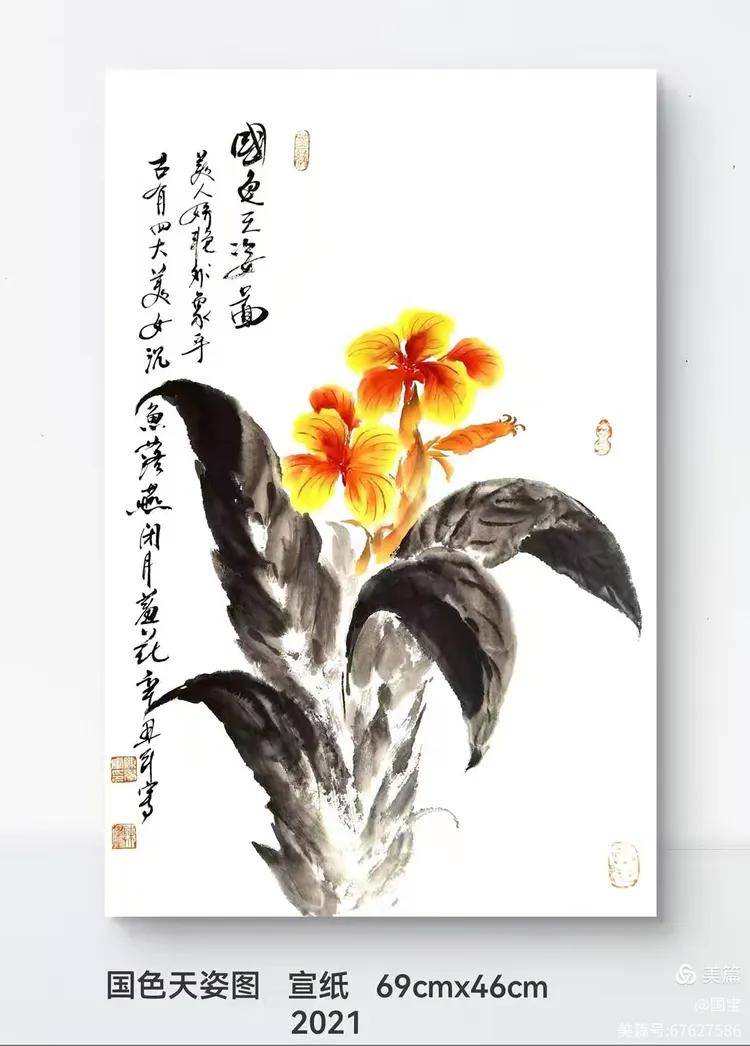

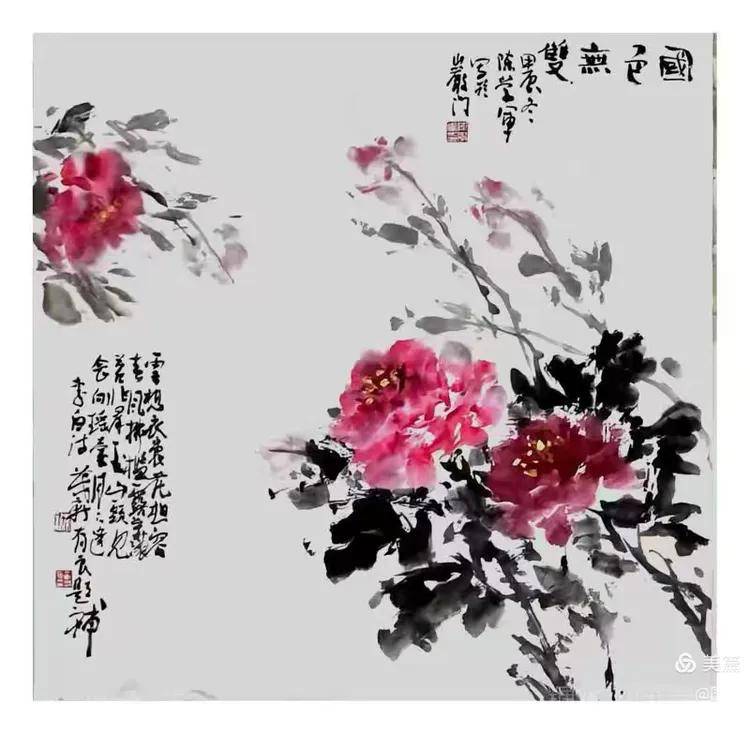

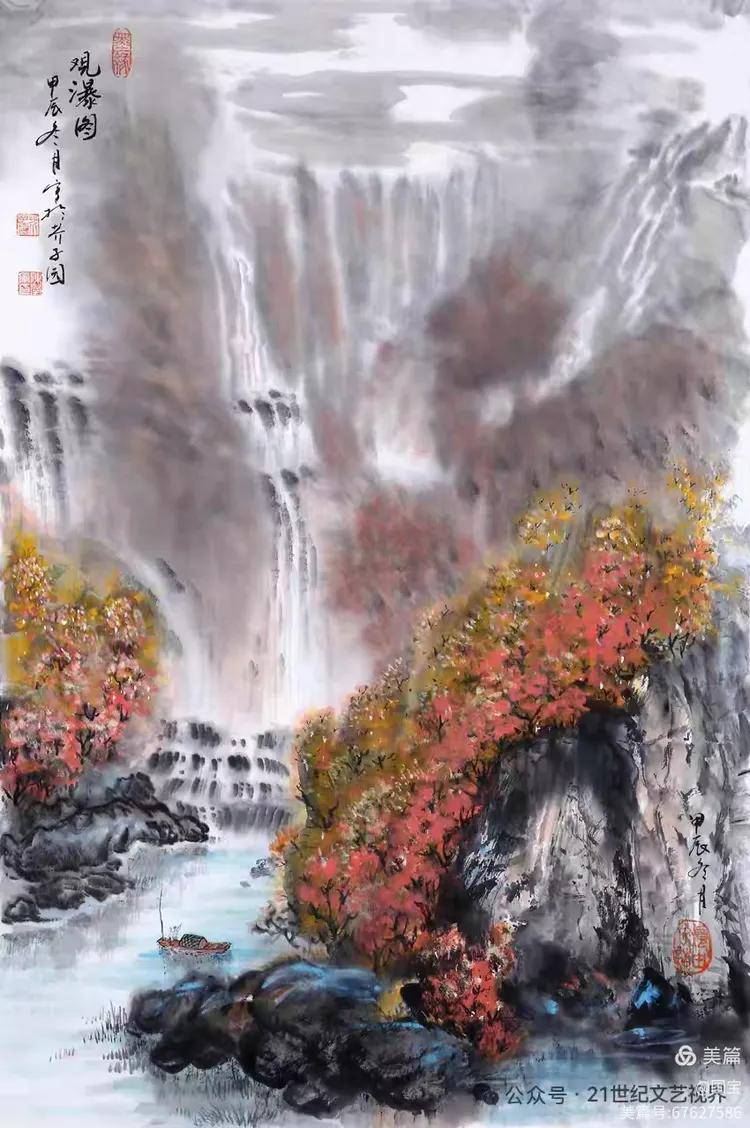

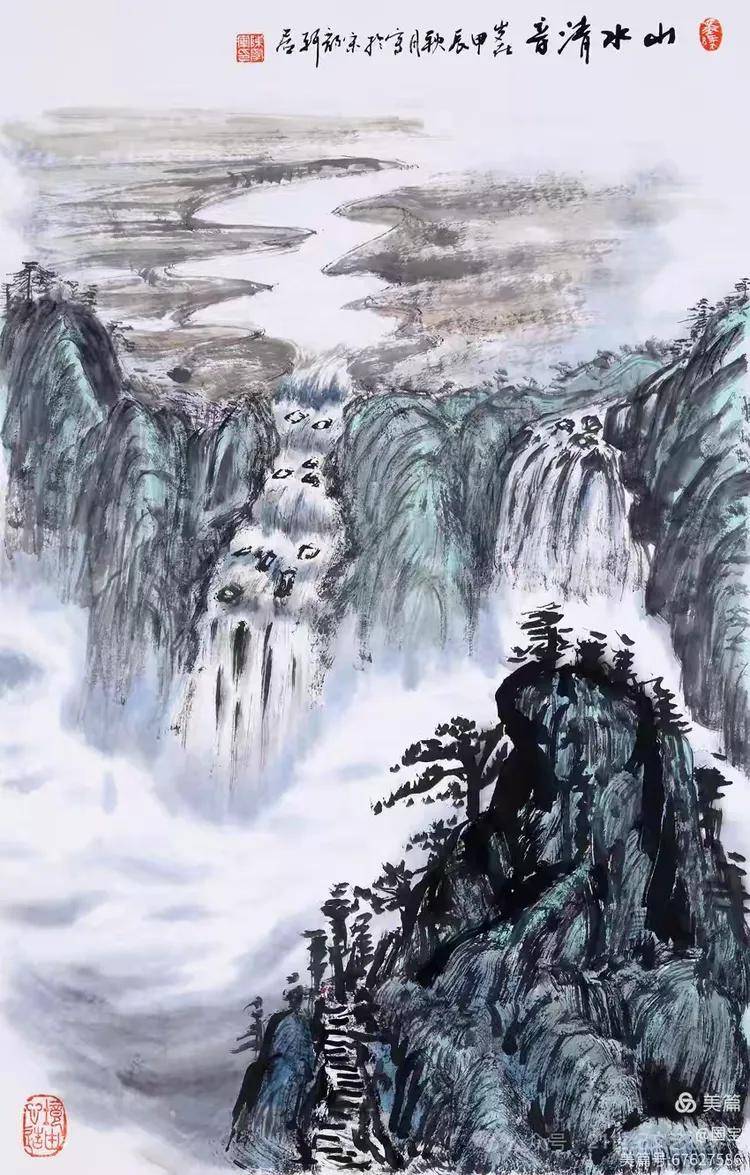

在艺术的空间构造上,陈学军的牡丹画作展现出独特的视觉张力。他不拘泥于传统牡丹画的固定范式,而是以现代审美意识重构画面格局。远观其作,整体布局恢弘大气,花团锦簇中自有磅礴之势;近而细品,则每一花瓣、每片枝叶皆精雕细琢,细腻入微。这种远看气势恢宏、近观细节精妙的空间营造,使他的牡丹画兼具视觉冲击力与艺术耐读性,突破了传统花鸟画往往偏重一端的局限。

在表现手法上,陈学军对牡丹画的创新尤为突出。他注重点、线、面的和谐统一,巧妙地将书法用笔融入绘画语言之中。观其勾勒花瓣,线条流畅而富有弹性,婉转之间尽显牡丹的柔美与风骨;描绘枝干时,则以短促多变的笔触,通过墨色浓淡的巧妙变化,展现出枝干的苍劲与生命力。这种对线条的精妙掌控,既传承了中国画“以书入画”的传统精髓,又融入了现代审美的豪放与自由。

更令人称奇的是陈学军对色彩的独到运用。他的牡丹设色既保留了传统的典雅韵味,又注入了当代意识下的色彩活力。花瓣的色彩过渡自然柔和,却在关键之处施以浓彩,强化视觉张力;叶片的表现则在青绿基调中寻求变化,通过墨色与青绿的交融,营造出丰富的层次感。这种色彩处理方式,使他的牡丹既不失传统国画的雅致,又平添了现代绘画的视觉冲击力与艺术表现力。

然而,陈学军牡丹画作最动人的地方,在于超越了形似而达到的神似境界。他的牡丹不仅是植物学意义上的花卉再现,更是被赋予了宁静致远、超凡脱俗的精神内涵。观其画作,仿佛置身春日牡丹园中,感受到的不仅是花的娇艳,更是一种远离尘嚣的静谧与美好。这种精神性的表达,源于画家四十载军旅生涯中磨练出的豁达胸怀,亦是他长期艺术修养的自然流露。

陈学军的牡丹画作之所以能在众多传统牡丹题材中脱颖而出,正因其成功融合了传统功底与创新意识。他笔下的牡丹,既是传统的,又是当代的;既是中国的,又是世界的。这种艺术上的突破,不仅展现了中国画强大的生命力,也为传统艺术的当代转型提供了宝贵范例。

在全球化语境下的今天,陈学军的牡丹画作提醒我们:传统艺术形式的当代创新,需要的不是对表面形式的简单改造,而是从艺术语言和精神内涵两个层面的深度挖掘。他的艺术实践证明,唯有深入传统而又跳出传统,尊重规律而又敢于突破,才能真正实现中国画的创造性转化与创新性发展。

观陈学军老师的牡丹画作,仿佛聆听一场视觉的交响乐,既有点线面的节奏变化,又有形与神的和谐共鸣。这些画作不仅让我们看到了牡丹的国色天香,更让我们感受到中国画艺术在当代的生机与活力。或许,这正是“芥子园”的真正含义——在微小的芥子中,容纳天地万物的灵韵与华彩。

附录:在杭退役军人画家群代表性人物

陈学军,1961年出生,浙江兰溪人,杭州退役军人文联副主席、中国禅意书画院副院长、杭州古都书画院副院长、中国计量大学芥子园艺术研究中心研究员、中国抽象艺术联盟会员、中国先锋画会会员。作品多次参加国内外书画展并获奖,多幅作品被李可染画院、上海复旦大学李渔文化研究会等国内外艺术机构和书画爱好者收藏。

举报