精华热点

精华热点 丁再献

摘要:

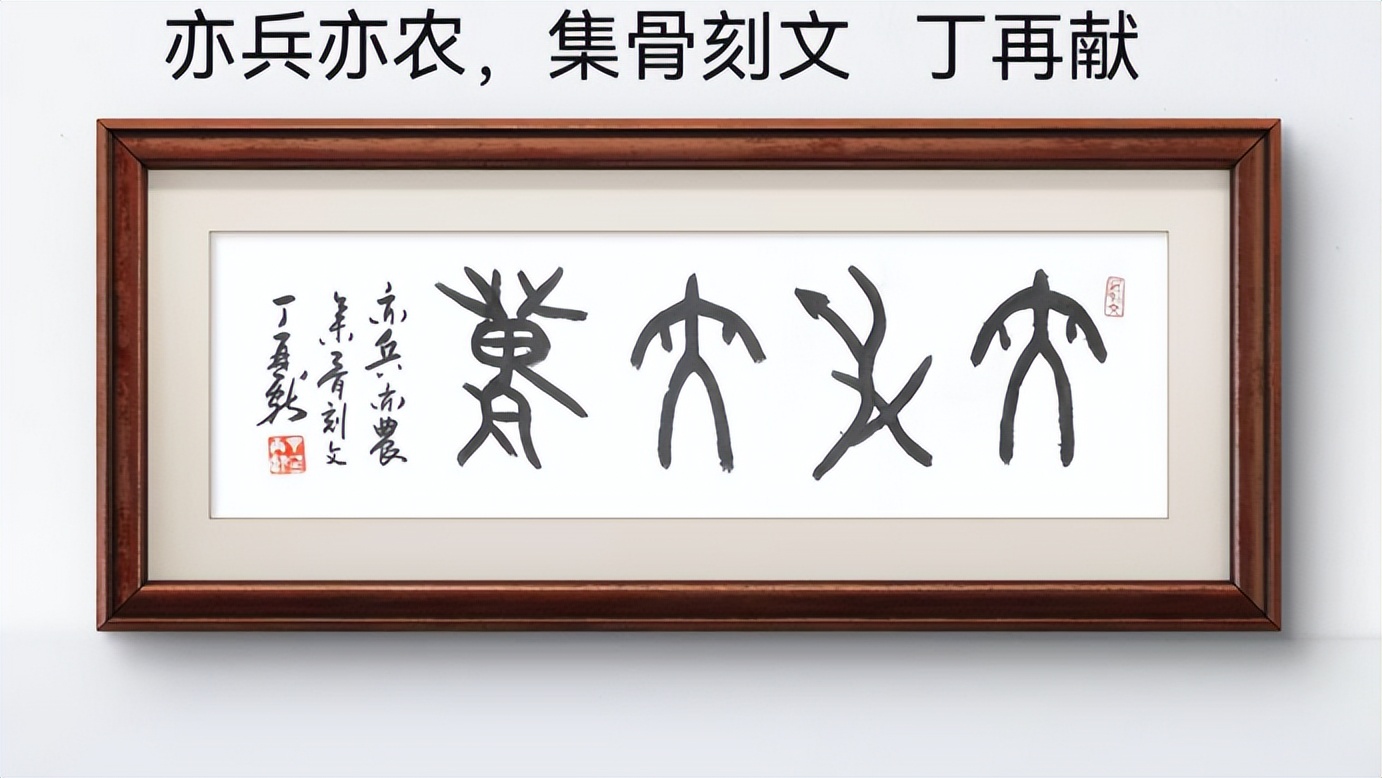

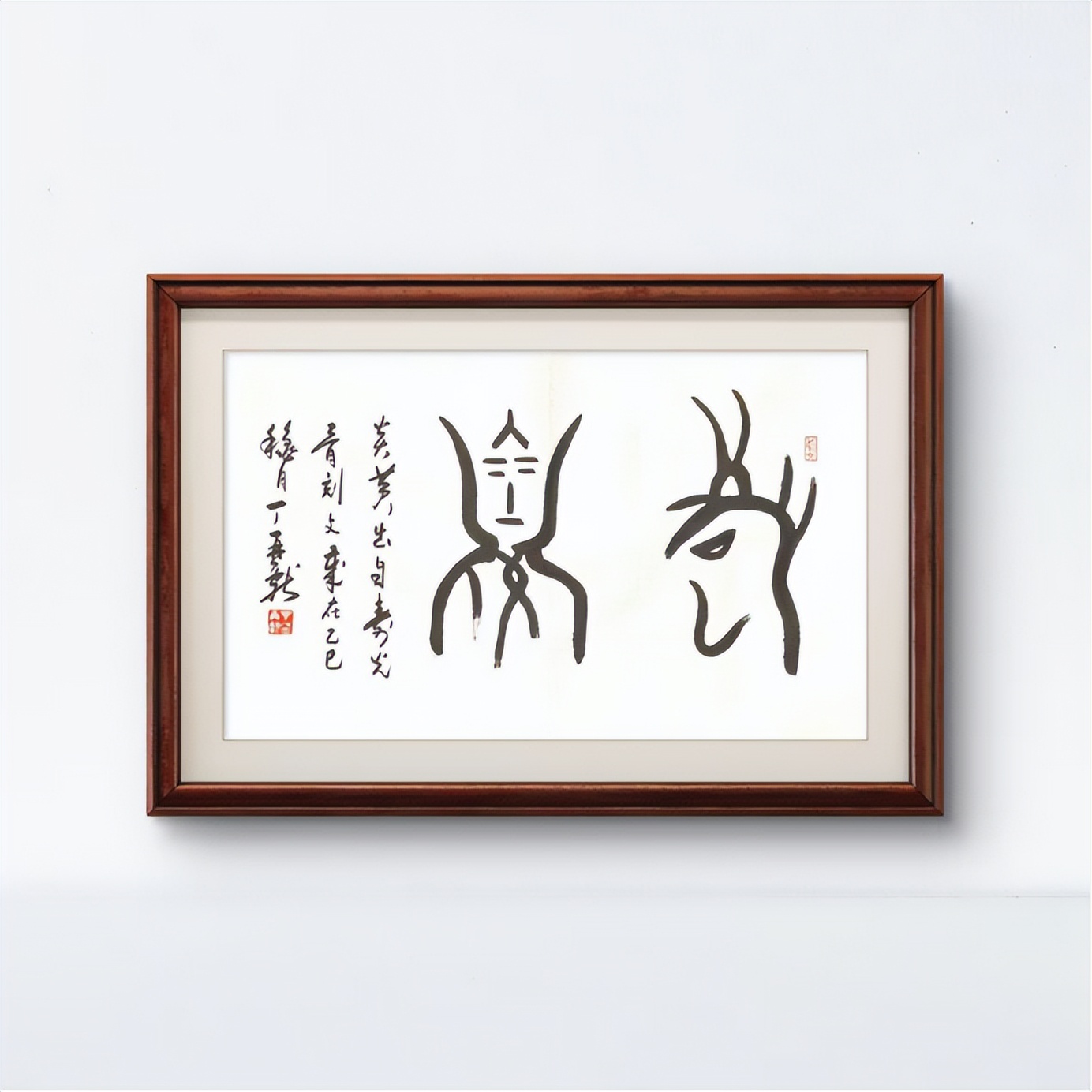

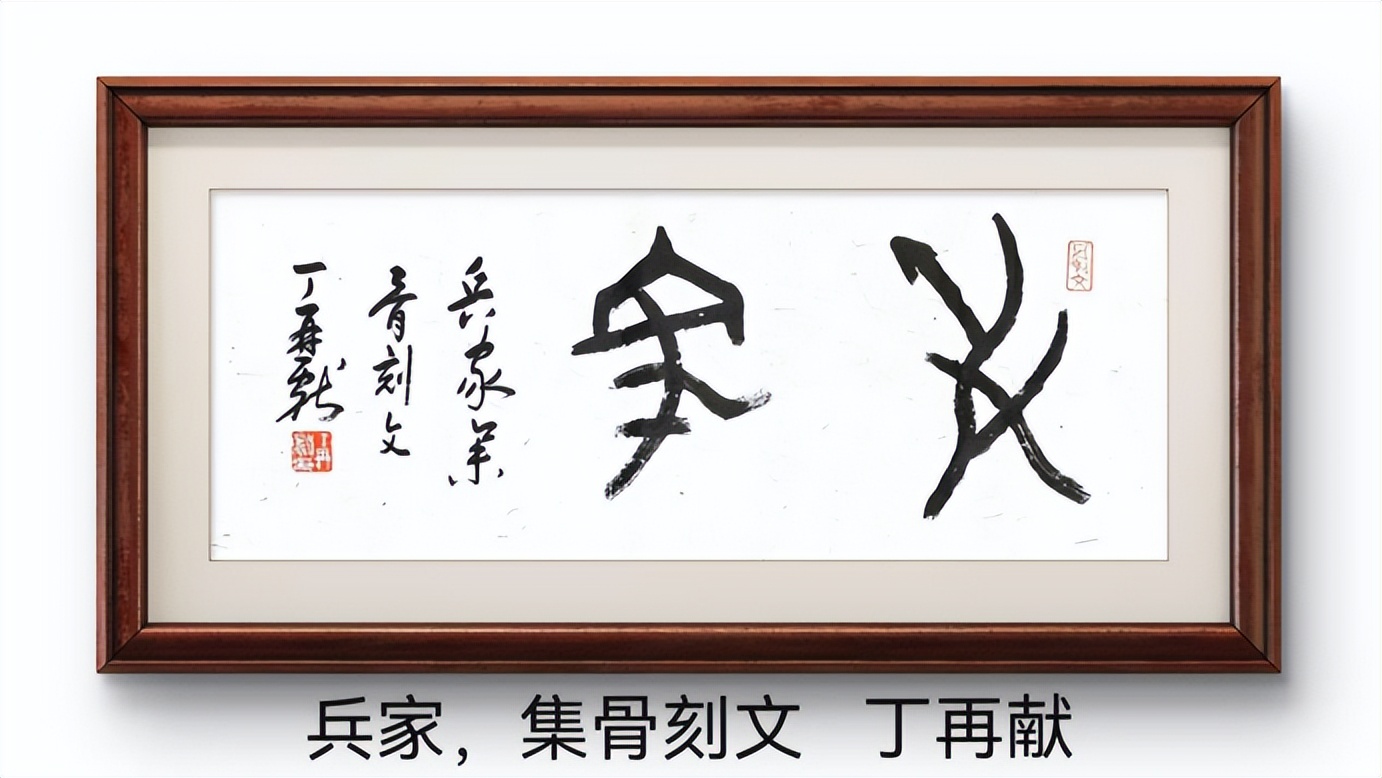

从东夷骨刻文中破译出的军事方面的文字:兵,师,旅,司,令,主,和,教,克,刀,干,戈,水,火,矢,射,发,殳,工,杀,智,取,占,守,进,退,伏,通,信等相关文字,是解读上古东夷部落军事文明的直接物证。本文以骨刻文与军事文字为核心,从战争场面还原、兵器体系构建、用兵策略解析、“耕战结合”模式探究、全民皆兵制度考证五个维度,结合考古发现与文献记载,系统梳理东夷部落军事文明的特质,进而分析其在历代军事史上的传承与发展,最终探讨其对现代军事理念、制度建设的深远影响,揭示上古军事智慧的当代价值。

关键词:

东夷骨刻文;军事文字;耕战结合;全民皆兵;军事传承;现代军事影响

一、引言

东夷部落是上古时期活跃于我国山东地区的重要族群,其创造的骨刻文是汉字起源的重要源头。20世纪以来,山东地区出土的东夷骨刻文中,大量与军事相关的文字得以破译,这些文字不仅是东夷部落军事活动的直接记录,更承载着上古时期军事组织、兵器发展、作战策略的原始信息。以往对东夷文化的研究多集中于考古器物与民俗文化,对骨刻文军事文字的系统性军事解读较为匮乏。本文以骨刻文破译出的“兵”“师”“旅”“司”“令”“刀”“戈”“矢”等28个军事文字为切入点,结合龙山文化、大汶口文化时期的城址、兵器遗存,还原东夷部落军事文明的原貌,梳理其传承脉络,挖掘其对现代军事的启示意义,填补上古东夷军事研究的部分空白。

二、从东夷骨刻文军事文字看东夷部落军事文明的五大维度

(一)战争场面还原:基于骨刻文的东夷战场图景构建

东夷骨刻文中的“杀”“克”“进”“退”“守”“取”等文字,为还原东夷部落的战争场面提供了文字线索,结合考古发现的城垣遗址、墓葬中的兵器遗存,可勾勒出东夷战争的基本样貌。从文字形态来看,“杀”字在骨刻文中呈“人持刃”之形,直观反映了近身搏杀的场景;“克”字为“一人拉着弓步”形态,暗示战争以“攻克”敌方据点为目标;“进”“退”二字分别以“人向前行”“人向后退”为构形,体现了战争中军队的动态调度;“守”字作“人持械守卫城垣”之状,印证了东夷部落已形成城防作战的模式。

考古发现进一步佐证了这一图景:山东章丘城子崖龙山文化城址,城墙高达10米,宽20余米,城外有壕沟,城内发现大量兵器遗存,说明东夷部落的战争已从野外冲突升级为城防攻防战。骨刻文中的“水”“火”二字,在军事语境下可解读为“水攻”“火攻”策略的运用——城子崖遗址中发现的城墙烧灼痕迹与壕沟积水遗存,恰好印证了东夷部落曾使用火攻破坏城墙、用水攻阻挡敌军的战术。此外,“射”“发”“矢”三字构成了“射箭”的完整动作链,山东临朐西朱封龙山文化墓葬中出土的骨镞、石镞,数量达百余件,且箭头磨制锋利,说明弓箭已成为东夷部落的主要远程兵器,战争中存在大规模的弓箭射击场景。

从“司”“令”“主”等文字来看,东夷部落的战争已具备初步的指挥体系:“司”字作“人持杖”之形,左下为口,为“掌管”之意,推测为基层军事指挥官;“令”字为“人张口发令”,对应最高统帅的指令传达;“主”字下为木,上似火,以“木上置火”为构形,象征军事指挥核心,说明东夷战争并非无序混战,而是有明确指挥层级的有组织行动。结合“师”“旅”二字所体现的军事编制(“师”为大规模军队,“旅”为次级编制),可推断东夷部落的战争规模已达数千人,且能实现多支部队的协同作战,形成“正面进攻+远程射击+城防守卫”的立体作战场面。

(二)兵器体系构建:骨刻文与考古印证的东夷兵器发展

东夷骨刻文中的“刀”“干”“戈”“矢”“殳”“工”等文字,构建了东夷部落的兵器体系框架,而考古出土的实物兵器则为这一体系提供了具象支撑,二者结合可还原东夷兵器的发展水平。从文字构形来看,东夷兵器可分为近战兵器、远程兵器、防御兵器三类,且已形成“兵器制造—使用—维护”的完整链条。

近战兵器是东夷部落的核心作战装备,骨刻文中的“刀”“戈”“殳”是主要代表。“刀”字在骨刻文中呈“弧形刃具”之形,与山东胶州三里河遗址出土的龙山文化石刀、骨刀形态一致,这类刀具刃部锋利,柄部有穿孔,可安装木柄,适用于劈砍与近身格斗;“戈”字为“横刃装柄”之形,对应考古发现的东夷青铜戈(如山东益都苏埠屯商墓出土的青铜戈),戈兼具勾、啄、刺三种功能,是东夷部落车战与步战的核心兵器;“殳”字作“长柄带棱”之形,与江苏新沂花厅遗址出土的石殳相符,殳长约1.5米,柄部粗壮,头部有棱,主要用于击砸敌军,是对付重甲目标的有效兵器。

远程兵器以“矢”“射”“发”为核心,构成了东夷部落的远程打击体系。“矢”字在骨刻文中为“箭头带杆”之形,与出土的骨镞、石镞、铜镞形态一致,东夷的箭矢制作工艺精湛,箭头有三棱形、柳叶形等多种样式,部分铜镞表面有防锈处理,有效提升了射程与杀伤力;“射”字为“人拉弓射箭”之形,“发”字为“箭矢离弦”之状,二者结合说明东夷部落已熟练掌握弓箭射击技术,且可能形成了专门的射箭部队——从西朱封墓葬中出土的大量箭矢与弓弭(弓的末端部件)来看,东夷的弓箭部队规模可观,射程可达50-80米,在战争中能有效压制敌军冲锋。

防御兵器与兵器制造则通过“干”“工”二字体现。“干”字在骨刻文中为“盾牌”之形,对应考古发现的东夷木盾遗存(如山东日照两城镇遗址出土的碳化木盾),木盾表面蒙有皮革,边缘有铜钉加固,可有效抵御刀、戈的攻击;“工”字作“工具制作”之形,在军事语境下指“兵器工匠”,城子崖遗址中发现的专门兵器作坊,出土了大量制作兵器的石范、铜渣,说明东夷部落已出现专业化的兵器制造工匠,形成了“工”负责兵器生产、“兵”负责使用的分工体系,为兵器质量与数量提供了保障。

(三)用兵策略解析:骨刻文背后的东夷军事智慧

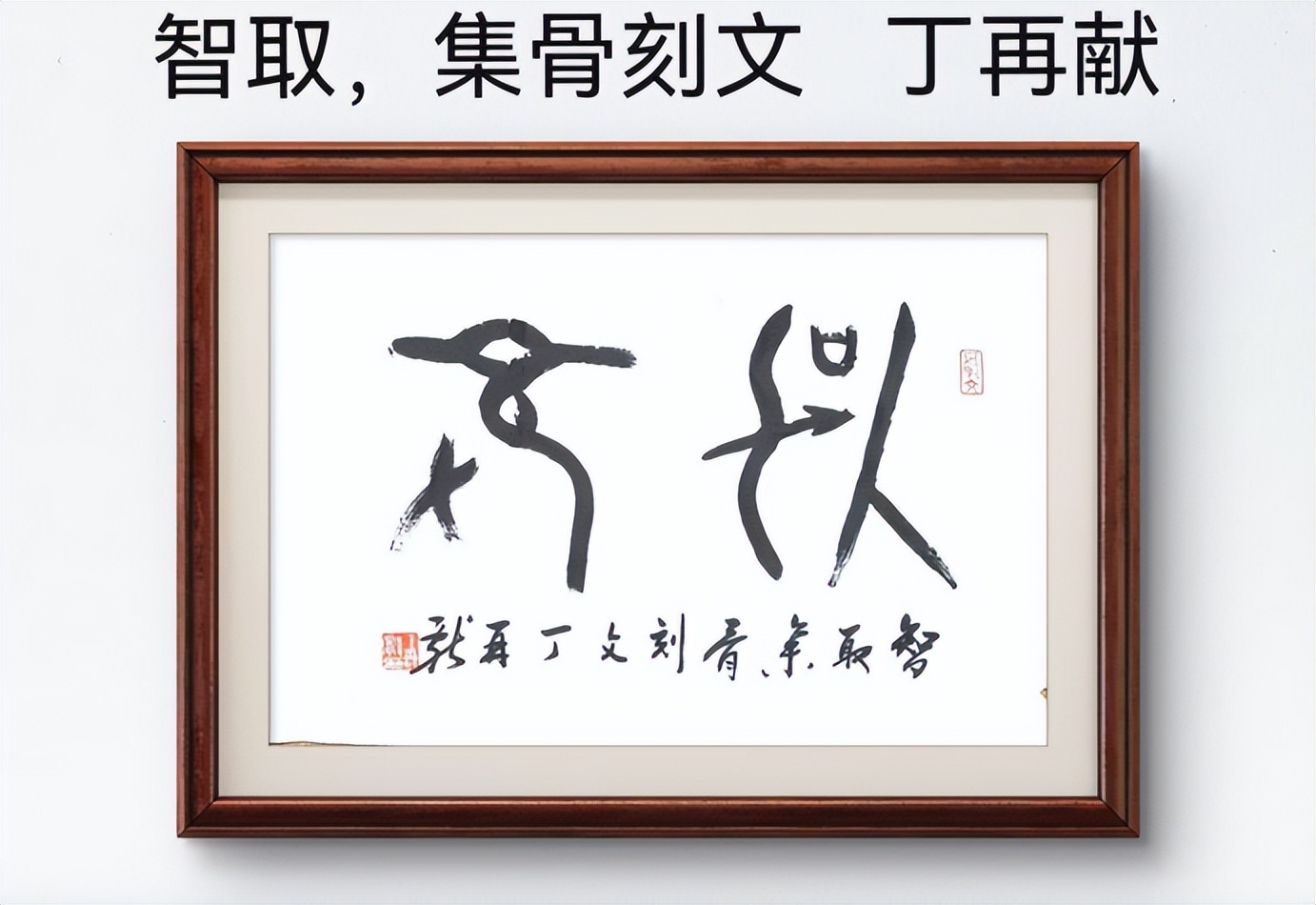

东夷骨刻文中的“智”“取”“占”“信”“通”等文字,蕴含着东夷部落的用兵策略,这些策略并非简单的战术动作,而是融合了情报、指挥、心理、后勤的系统性军事思维,体现了上古时期东夷部落的军事智慧。

“占”“智”二字体现了东夷部落的战前情报与决策策略。“占”字在骨刻文中为口卜组成,似人“灼烧甲骨观兆”之形,说明东夷部落在战前会通过占卜预测战局,这一行为本质上是对战争风险的评估;而“智”字由左矢和右干上口组成,两组兵器,表示两组持械军队设阵对垒,且有思虑而争胜负之状,强调“智慧用兵”,而非盲目冲锋——结合考古发现的东夷部落遗址分布来看,东夷部落常选择在河流、山地等地理险要处驻军,利用地形优势设伏,如山东沂蒙山区的龙山文化遗址,多位于山顶或河谷隘口,印证了“智”所体现的“地形利用”策略。此外,“取”字为“人持物而归”,在军事语境下指“夺取敌方资源”,说明东夷的用兵策略不仅以“击败敌军”为目标,更注重“获取物资”,实现战争的经济收益,这一策略在资源匮乏的上古时期尤为重要。

“司”“令”“信”“通”四字构成了东夷部落的战时指挥与通信体系。“司”“令”二字明确了指挥层级,“司”为基层指挥官,负责执行战术指令;“令”为最高统帅,负责制定战略决策,二者的分工确保了指挥的有序性;“信”字在骨刻文中为“人传递信息”之形,推测东夷部落通过“信使”传递军情,而“通”字为“道路畅通”之状,说明东夷已修建简易军事道路,保障信使通行与军队机动——山东滕州西孟庄遗址发现的龙山文化时期道路遗存,宽约3米,路面平整,连接多个聚落,推测即为军事通道,印证了“通”所体现的后勤与通信保障策略。

“和”“教”二字则反映了东夷部落的军队管理与心理战术。骨刻文中“教”字由人、X、手组成,X为两手交叉教学之意,手为“人手持教杆”之形,说明东夷部落重视战前军事训练,通过“教”提升士兵的作战技能;“和”字由禾与人下四竖组成,为“人协同劳作”之状,在军事语境下指“军队协同”,强调士兵之间的配合,避免单兵作战的混乱;此外,“和”还可能体现“招降”策略,即对投降的敌军采取“和平接纳”态度,减少抵抗,这一策略在东夷部落与周边族群的战争中较为常见,如大汶口文化时期东夷与中原部落的交流中,部分墓葬同时出土东夷与中原兵器,推测为“招降”后融合的结果。

(四)“耕战结合”模式探究:东夷部落的经济与军事协同

东夷骨刻文中的“民”“耕”(破译出的“耕”字左似牛头右似耒,“民”字与农业遗存结合可推断)与“兵”“师”的关联,揭示了东夷部落“平时农耕,战时打仗”的“耕战结合”模式,这一模式是东夷部落维持军事力量与经济发展平衡的核心策略,也是上古时期部落生存的必然选择。

从文字与考古的关联来看,东夷部落的“耕战结合”首先体现在兵和民的双重身份上。“民”字在骨刻文中为“人劳作”之形,结合山东泰安大汶口遗址出土的大量农具(如石斧、石锄、骨耜)与粮食遗存(如粟、稻),说明“民”平时是从事农耕的生产者,负责种植粮食、饲养家畜,保障部落的经济供给;而当战争爆发时,“民”则转化为“兵”,手持“刀”“戈”等兵器参与作战——大汶口文化墓葬中,部分墓葬同时出土农具与兵器,如江苏邳州大墩子遗址的一座墓葬,墓主人随葬石锄(农具)与石戈(兵器),印证了“民”与“兵”的身份转换,即“平时为农,战时为兵”。

“耕战结合”的核心在于“时间协同”,即农耕与作战在时间上互不冲突。东夷部落生活的东部沿海地区,属于温带季风气候,农业生产有明确的季节性:春季播种、夏季耕作、秋季收获、冬季农闲。骨刻文中的“战”(虽未直接破译,但“进”“退”“杀”等文字的使用频率可推断)的使用频率在冬季与春季初较高,夏季与秋季较低,这与农业生产的节奏高度契合——冬季农闲时,部落组织“民”进行军事训练(对应“教”字),春季初发动战争(此时粮食储备充足,且不影响播种),夏季与秋季则专注农耕,保障粮食生产,避免因战争导致农业歉收。这种“农闲练兵、农忙耕作”的模式,既保证了军事力量的常态化训练,又不影响经济发展,是东夷部落长期存续的重要保障。

此外,“耕战结合”还体现在“资源协同”上。农耕生产的粮食为军队提供后勤保障,而战争夺取的土地、人口又反哺农耕——骨刻文中的“取”字,除了“夺取兵器”,还包括“夺取土地与人口”,东夷部落通过战争扩张领土,将新占领的土地分配给“民”耕种,同时将俘虏转化为农耕劳动力,形成“战争—扩张—农耕—增收—再战争”的循环,这种资源协同模式,使东夷部落的军事力量与经济实力同步增长,成为上古时期的强国之一。

(五)全民皆兵制度考证:东夷部落的军事动员体系

东夷骨刻文中的“兵”“师”“旅”“民”等文字,结合考古发现的墓葬兵器分布,可考证东夷部落实行“全民皆兵”制度,这一制度是“耕战结合”模式的延伸,也是东夷部落应对外部威胁、维持军事优势的关键制度,其核心是“凡适龄男子,皆为士兵”,实现军事动员的最大化。

从文字构形来看,“兵”字在骨刻文中为“人持械”之形,并未限定“兵”的身份,说明“兵”的来源广泛,并非专职军人;“师”“旅”二字为军事编制,“师”的规模大于“旅”,结合东夷部落的人口规模(龙山文化时期东夷主要聚落的人口约1-3万人),“师”的人数可能在数千人,“旅”在数百人,如此大规模的军事编制,若仅依靠专职军人,难以维持,因此必然依赖“全民皆兵”的动员模式——所有适龄男子(推测为15-60岁)均纳入军事编制,平时为“民”,战时为“兵”,编入“师”或“旅”作战。

考古发现进一步印证了“全民皆兵”制度:大汶口文化与龙山文化时期的东夷墓葬,除儿童与老年女性墓葬外,成年男性墓葬几乎均随葬兵器,且兵器种类与质量差异较小——如山东兖州王因遗址的成年男性墓葬,普遍随葬石刀、石斧(可作为兵器使用),部分墓葬随葬骨镞,少数墓葬随葬青铜戈,这种“普遍随葬兵器”的现象,说明成年男性均具备作战能力,且部落为其配备了基础兵器,符合“全民皆兵”的特征。此外,部分女性墓葬也有随葬兵器(如山东诸城呈子遗址的一座女性墓葬,随葬石镞与骨刀),推测在紧急情况下,女性也会参与作战,进一步体现了“全民皆兵”的广泛性。

“全民皆兵”制度的运行,依赖于严格的军事动员与组织体系。骨刻文中的“司”“令”“主”构成了动员指挥链:“主”为部落首领,下达动员指令;“令”为军事统帅,制定动员计划;“司”为基层指挥官,负责召集本聚落的“民”,发放兵器,组成“旅”或编入“师”。这种动员体系效率较高,可在短时间内集结大规模军队,如龙山文化时期东夷部落与中原部落的战争,双方投入兵力达数万人,若没有“全民皆兵”制度的支撑,难以实现如此大规模的动员。

三、东夷军事文明的历代传承与发展

东夷部落的军事文明并非孤立存在,其“耕战结合”“全民皆兵”“智慧用兵”等特质,通过文字、制度、器物的传承,对夏、商、周乃至后世的军事发展产生了深远影响,成为中国古代军事文明的重要源头之一。

(一)夏商周时期:东夷军事文明的初步传承

夏朝建立后,东夷部落与夏王朝既有冲突又有融合,东夷的军事文明开始融入中原军事体系。夏朝的“兵制”借鉴了东夷的“全民皆兵”,实行“寓兵于农”制度,适龄男子平时耕作,战时为兵,这与东夷的“耕战结合”高度一致;商朝的兵器体系中,青铜戈、青铜矢的形制与东夷骨刻文中的“戈”“矢”形态一脉相承,且商朝的军事编制“师”“旅”也沿用了东夷的编制名称,如商朝的“左师”“右师”“旅”,与东夷骨刻文中的“师”“旅”功能相同。此外,商朝的战前占卜(对应东夷的“占”字)、战时通信(对应东夷的“信”“通”字),均继承了东夷的军事智慧。

周朝建立后,进一步吸收东夷军事文明,形成了更完善的“耕战”制度——“井田制”将土地分配与军事义务结合,农民在耕种井田的同时,需承担军事训练与作战义务,这是东夷“耕战结合”的升级;周朝的“乡兵制”规定,“国人”(都城及近郊居民)平时为农,战时为兵,编入“师”“旅”作战,本质上是“全民皆兵”的制度化。此外,周朝的军事策略中,“地形利用”“协同作战”等理念,也与东夷“智”“和”所体现的用兵智慧一脉相承。

(二)春秋战国至秦汉时期:东夷军事文明的发展与升华

春秋战国时期,诸侯争霸,东夷军事文明的“耕战”理念得到进一步发展。管仲在齐国(东夷故地)推行“相地而衰征”,将土地肥力与军事义务挂钩,同时强化“兵民合一”的训练机制,要求农民在农闲时集中进行射箭、戈击训练,这正是东夷“教”字所蕴含的军事训练理念的深化。同时,齐国的军事编制沿用“旅”“师”之名,且创新性地将“全民皆兵”与“专业化分工”结合,如组建“技击之士”(精锐步兵),其选拔标准源于东夷“智”“克”所强调的“智勇兼备”,既保留了全民参战的基础,又提升了军队战斗力,使齐国成为春秋五霸之首。

战国时期,商鞅在秦国推行的“军功爵制”,虽地域上与东夷故地有距离,但其核心逻辑与东夷“取”字所体现的“战争获资源”理念高度契合——士兵通过军功获取土地、爵位,将战争收益与个人利益直接挂钩,激发作战积极性。而秦国的“耕战政策”更是将东夷“平时农耕,战时打仗”的模式推向极致,规定农民除耕作外,必须接受严格军事训练,实现“兵农无缝转换”,为秦国统一六国奠定了军事与经济基础。

秦汉时期,东夷军事文明的传承主要体现在制度与兵器上。秦朝实行“郡县征兵制”,凡成年男子均需服兵役,本质是“全民皆兵”制度的中央集权化,其军事编制“材官”(步兵)、“骑士”(骑兵)的训练体系,继承了东夷“教”字的系统化训练思路;汉朝的兵器制造延续东夷“工”字所代表的专业化分工,设立“考工令”主管兵器生产,其主流兵器“环首刀”“长戈”“弩矢”,在形制上可追溯至东夷的“刀”“戈”“矢”,尤其是弩的发明与普及,更是对东夷弓箭技术(“射”“发”)的重大升级,射程与杀伤力大幅提升,成为汉朝对抗匈奴的核心远程兵器。

(三)唐宋至明清时期:东夷军事文明的隐性传承

唐宋时期,东夷军事文明的核心特质以更隐性的方式融入军事体系。唐朝的“府兵制”,以“府”为单位征集士兵,士兵平时为农,定期轮流戍边、训练,与东夷“耕战结合”的模式一脉相承;府兵的兵器自备制度,也与东夷“民”战时自带兵器(墓葬中农具与兵器同出)的传统有相似之处。宋朝虽以“募兵制”为主,但在边疆地区推行的“乡兵”制度,如“保甲法”规定村民结队训练、守卫乡里,本质是“全民皆兵”理念在和平时期的防御性应用,其“教阅”制度(定期军事训练)也延续了东夷“教”字的训练传统。

明清时期,东夷军事文明的影响进一步下沉至基层防御体系。明朝的“卫所制”,士兵“屯垦自给,战时作战”,将“耕战结合”的经济属性与军事属性深度绑定,卫所士兵既是生产者也是守卫者,与东夷部落“民”“兵”双重身份高度一致;清朝的“乡勇”制度,如曾国藩组建的湘军,从民间招募士兵,农时耕作、战时出征,训练中强调“协同作战”(对应东夷“和”字)与“地形利用”(对应东夷“智”字),成为清朝平定太平天国运动的核心力量,这也是东夷“全民皆兵”理念在近代战争中的适应性发展。

四、东夷军事文明对现代军事的影响与重大意义

东夷骨刻文所承载的军事文明,虽历经数千年演变,但其核心特质——“耕战协同”的资源观、“全民参与”的动员观、“智慧用兵”的策略观,对现代军事理念、制度建设与战略思维仍具有深刻的启示意义,成为当代军事发展的重要历史借鉴。

(一)对现代国防动员体系的启示:从“全民皆兵”到“军民融合”

此外,东夷“通”字所体现的“军事通道保障”又有通信保障,对现代国防交通体系建设也有借鉴意义。东夷通过修建简易道路保障军队机动与通信,而现代国防需要构建“陆海空天”一体化交通网络,确保战时兵力投送、物资运输与信息传递的畅通,我国的“国防交通法”明确要求民用交通设施预留军事功能,正是东夷“通”字军事智慧的当代体现。

(二)对现代军事训练与管理的影响:从“教”“和”到“系统训练与协同作战”

东夷骨刻文中的“教”字(军事训练)与“和”字(协同作战),是现代军事训练与管理的原始雏形。东夷通过“教”提升士兵单兵技能,通过“和”实现部队协同,这一逻辑在现代军事中得到全面发展:现代军事训练强调“系统化”,如我国军队的“实战化训练”,不仅包括单兵武器操作(对应东夷“刀”“戈”的使用训练),还涵盖战术配合、地形适应、应急处置等综合能力,这是对东夷“教”字的深化;而现代战争中的“联合作战”(如陆海空协同作战),则是东夷“和”字(士兵协同)的规模化、专业化升级,如我国在联合演习中强调各军种信息共享、火力协同,本质上与东夷部落“多支部队协同攻防”的思路一致。

东夷“司”“令”所体现的“指挥层级分工”,也为现代军事指挥体系提供了历史参照。东夷以“主”为核心、“令”为统帅、“司”为基层指挥的层级结构,与现代军事“军委—战区—部队”的指挥体系逻辑相通,均强调“统一指挥、分级执行”,确保指令高效传达与战术精准落地。此外,东夷“信”字(军情传递)对现代军事通信也有启示——东夷通过信使传递信息,而现代军事依靠卫星通信、加密网络实现实时信息共享,但“确保通信安全、及时”的核心目标始终未变,我国自主研发的北斗导航系统,正是为了保障现代战争中的“信”与“通”,避免信息中断导致指挥失灵。

(三)对现代军事策略与伦理的借鉴:从“智”“取”到“智慧作战与战争伦理”

东夷“智”字(智慧用兵)与“取”字(获取资源)所蕴含的策略观,对现代军事战略具有重要借鉴意义。东夷强调“地形利用”“风险评估”(通过“占”字体现),而非盲目作战,这与现代“非对称作战”理念高度契合——现代战争不再追求“兵力压制”,而是通过技术优势、地形优势实现“以弱胜强”,如我国边防部队利用高原地形、无人机技术防范边境威胁,正是东夷“智”字军事智慧的当代实践;东夷“取”字强调“战争服务于资源获取”,而现代军事更注重“战争服务于战略目标”,如维护国家主权、保障能源安全,本质上仍是“通过军事手段实现利益诉求”,东夷“取”字的核心逻辑未变,只是目标从“部落生存”升级为“国家发展”。

东夷“和”字(和平接纳降兵)所体现的战争伦理,也对现代国际战争法有启示意义。东夷对投降敌军采取“非赶尽杀绝”的态度,体现了“有限战争”的伦理观,而现代国际战争法强调“保护平民”“善待战俘”,正是这一伦理观的制度化——如《日内瓦公约》规定对战俘给予人道待遇,避免虐待,与东夷“和”字所蕴含的“避免无差别杀戮”理念一脉相承,说明东夷军事文明早已具备朴素的战争伦理,为现代战争伦理提供了历史源头。

(四)对现代兵器发展的技术溯源:从“刀”“戈”“矢”到“现代化武器”

东夷骨刻文所代表的兵器体系(“刀”“戈”“矢”等),是中国古代兵器发展的起点,也是现代兵器的技术溯源。东夷的近战兵器“刀”“戈”,经过数千年演变,发展为现代的枪械、刺刀;远程兵器“矢”(弓箭),逐步升级为弩、火枪、导弹,其“远程打击”的核心功能始终未变——如现代导弹的“精准定位”与东夷弓箭的“精准瞄准”,本质上都是“提升远程打击精度”,东夷兵器的“功能导向”为现代兵器研发提供了原始思路。

东夷“工”字所代表的“专业化兵器制造”,更是现代军工体系的雏形。东夷通过专门工匠(“工”)制作兵器,确保质量统一,而现代军工通过标准化生产线、严格质量检测制造武器,如我国的军工企业按照国家标准生产战斗机、军舰,正是对东夷“工”字“专业化、标准化”理念的极致发展。此外,东夷兵器的“材料创新”(从石制、骨制到青铜制),也启示现代兵器需注重“材料升级”,如使用碳纤维、钛合金制造武器,提升强度与轻便性,东夷“因地制宜选材料”的思路,至今仍是现代兵器材料研发的重要原则。

五、结语

东夷骨刻文中的“兵”“师”“旅”“戈”“矢”等军事文字,并非孤立的符号,而是上古东夷部落军事文明的“活化石”。从战争场面的“近身搏杀与城防攻防”,到兵器体系的“近战+远程+防御”,从用兵策略的“智慧与协同”,到“耕战结合”的经济军事平衡,再到“全民皆兵”的动员体系,东夷军事文明构建了一套完整的上古军事逻辑。

这套逻辑通过历代传承,从夏商周的“寓兵于农”,到秦汉的“征兵制”,再到唐宋的“府兵制”、明清的“卫所制”,逐步融入中国古代军事体系的核心;进入现代,其“全民参与国防”“智慧用兵”“军民协同”的特质,又演变为“军民融合”“非对称作战”“联合作战”等现代军事理念,成为中国现代军事发展的重要历史支撑。

东夷军事文明的价值,不仅在于其是中国军事文明的源头,更在于其核心智慧跨越数千年,仍能为现代军事提供启示——在科技主导战争的今天,东夷“以人为本”(全民皆兵)、“以智取胜”(智慧用兵)、“以和为贵”(战争伦理)的理念,提醒我们:军事发展的终极目标不是“战胜”,而是“维护和平”;军事力量的核心不是“武器”,而是“人的智慧与协同”。深入挖掘东夷骨刻文背后的军事文明,既是对上古历史的还原,更是对现代军事发展的历史赋能,为中国国防建设提供深厚的文化底蕴与历史借鉴。

作者简介:

丁再献先生1952年出生于沂南县,字章甫,号北海。著名文化学者、作家、诗人、国家一级书法家。研究员,同时受聘兼任数家院校客座教授和硕士研究生导师。山东原古东夷文化与骨刻文字研究中心主任,个人专著5部,最具代表性的是《东夷文化与山东·骨刻文释读》。先生首先和家兄丁再斌系统破译出东夷骨刻文字,比甲骨文早了 1300 多年。然后又始创了骨刻文字书法艺术、从而改变了中国文字发展历史。2013年通过了省级重大课题立项并结项。丁再献骨刻文书法艺术馆、文化广场等一批东夷骨刻文文旅项目相继建成。

玫瑰手绘折扇、玫瑰国画

订购热线:13325115197

史志年鉴、族谱家史、各种画册、国内单书号

丛书号、电子音像号、高校老师、中小学教师

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售

图书、画册、编辑、出版