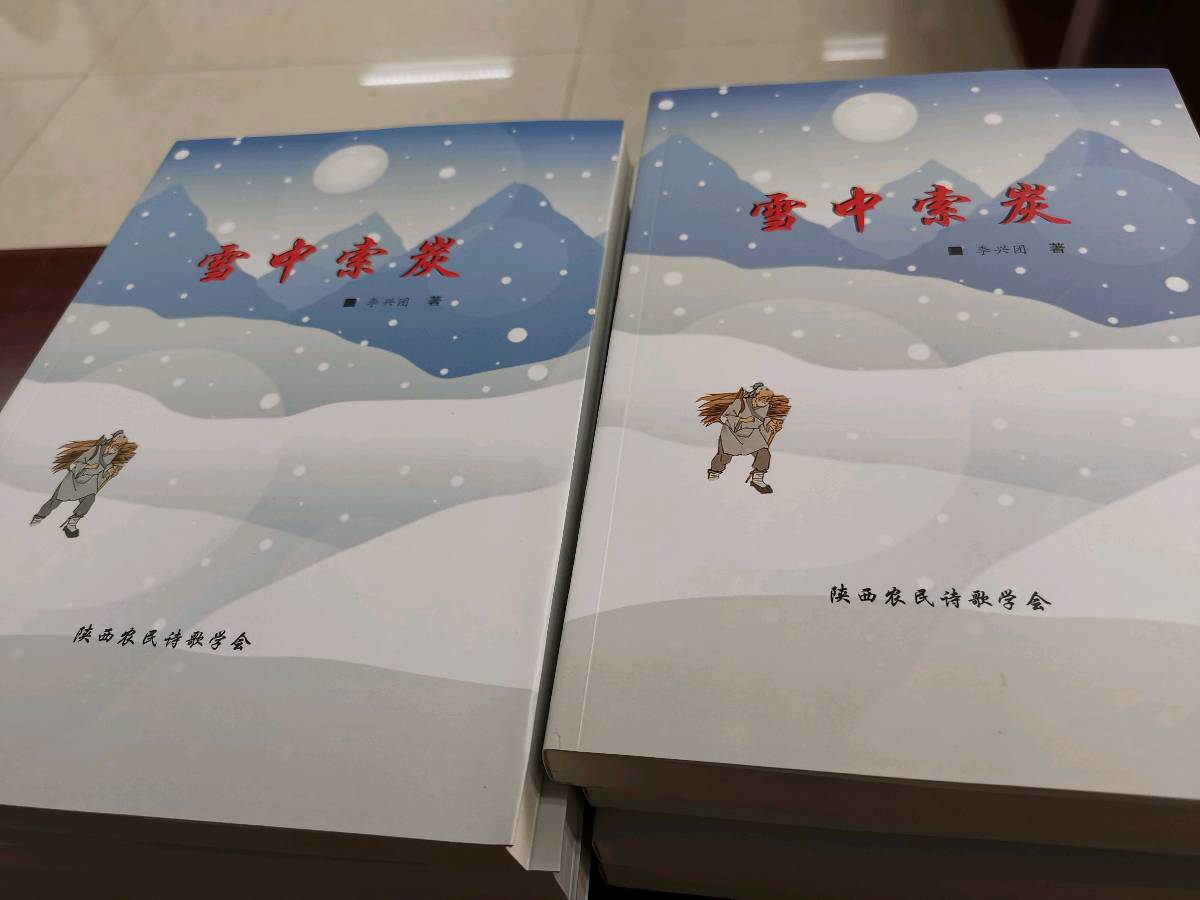

【题记】李兴团先生系全国著名农民诗人李强华长子,继承父辈文脉,先后出版五部图书,9.19日在鄠邑图书馆举行新书发行暨向图书馆档案馆捐赠图书仪式,本人有幸获赠图书,仔细阅读后感慨颇深,随录以飨读者。

李兴团先生向图书馆赠书

李兴团先生向档案馆赠书

心灵深处的共鸣

——李兴团先生《雪中索炭》读后

文/赵随军

捧读李兴团先生的纪实散文集《雪中索炭》,仿佛推开了一扇通往乡土深处的门。书页间流淌的不仅是文字,更是一段段浸透着汗水与深情的人生轨迹 :从高中毕业回乡务农的青年,到坚守基层的乡镇干部,再到为家族荣誉与文化传承奔走的守护者,李兴团用自己的经历,在字里行间铺展出血肉丰满的人生画卷,一曲曲回荡着时代回响的乡村恋歌。从为烈士伯父李曦正名的执着,到为传承父亲李强华诗歌精神的坚守;从对家乡风土人情的细致描摹,到对亲情友情的真挚书写,这部作品如同一炉冬日里的炭火,看似朴素,却能温暖人心,引发读者心灵深处的强烈共鸣。

一、在坚守与传承中铺展人生画卷

《雪中索炭》的内容如同一幅立体的 “人生长卷”,既记录了李兴团个人从乡村青年到文化传承者的成长与担当,也折射出一个时代乡村的变迁与温度。李兴团的人生轨迹,本身就是这部作品最生动的 “注脚”:西安市鄠邑区人,高中毕业便回乡务农,从村团支部书记、民兵干部、村队会计做起,后成为乡镇干部,在计生岗位上坚守十年,多次被评为乡镇优秀团干、县计生局先进工作者。如今虽年过六旬,仍担任陕西农民诗歌学会名誉会长,执着于文化传承与乡土记录。全书以 “重任在肩”“家乡情怀”“岁月钩沉”“亲情难忘”“友爱永存”“怀念故人” 为脉络,将他的个人命运与家族责任、乡土情怀与时代使命紧密交织,每一篇文字都带着泥土的芬芳与人性的光辉。

在 “重任在肩” 篇中,最令人动容的莫过于李兴团结合自身经历,书写为伯父李曦烈士正名的九年历程。我也有幸受李兄委托,拍摄过关于李曦烈士的专题纪录片。1952 年,李曦在抗美援朝战场上牺牲,却因档案遗失未被载入烈士名录。2006 年,时任乡镇干部的李兴团偶然发现《户县志》烈士名录中没有伯父名字,从此便毅然踏上漫漫寻证路。彼时的他,一边要完成乡镇计生工作的繁重任务(曾在五竹乡计生办包抓最难的兆丰桥五堡,一年完成 53 例手术,还兼顾保险、信访工作),一边利用休息时间骑着自行车奔波于村街、区政府、档案馆,远赴东北老部队、北京信访部门,寻访近千位知情人,写下 200 多份求助信。他曾在隆冬腊月骑车到周至寻访志愿军老兵,无果而返;曾在西安给孙子体检时接到中央巡视组电话,连夜赶回处理事宜;也曾因民政局坚持索要 “纸质证明”,顶着 “职能部门失职却让家属举证” 的委屈,咬牙搜集 19 份证据。最终在 2014 年,他为伯父拿到国家民政部颁发的烈士证书,还在西郊村广场举办 “李曦烈士 62 周年公祭” 大会,在金南山烈士陵园为伯父立衣冠冢。这九年,他跑丢过车子、磨破过鞋底,承受过职能部门的推诿与旁人的不解,却始终未曾放弃。文中那句 “烈士为国牺牲,政府不能让烈士流血、家属心寒”,既是对伯父的告慰,也是他作为基层干部对公平正义的坚守 :— 这份执着,早已超越个人恩怨,成为一种对 “责任” 的践行。

同样令人敬佩的,是他具有强烈的文化自觉,对父亲李强华诗歌精神的传承。作为著名农民诗人,李强华留下上万首诗稿,却多处于零散状态。2004 年父亲去世后,时任陕西农民诗歌学会成员的李兴团,主动扛起传承重任。他牵头组织十余人,耗时六年整理九纸箱档案 。 不懂电脑,便用手机逐字录入诗稿;资金短缺,便四处奔走筹款,甚至做好 “卖房出书” 的最坏打算。他曾在文印部为赶制电子目录,因长时间手机打字引发颈椎病,头晕到无法走路;也曾在筹款最艰难时,被常智奇老师一句 “为李强华诗集筹钱,不丢人” 鼓舞,继续挨家求助。当一位尼姑捐出全部私房钱,当负债累累的朋友送来 2000 元,当西北大学副教授的遗孀遵照遗愿捐款时,这些温暖的瞬间,让 “传承” 不再是个人的执念,而是一群人对文化的敬畏与守护。最终,《李强华诗歌选集》、《李强华评传》、《黄土诗魂》相继出版,他还将父亲的 87 卷诗歌手稿、9卷散文手稿捐赠给鄠邑区档案馆,让 “农民诗人” 的精神遗产得以延续。

除了个人与家族的故事,书中对家乡西郊村的描摹,更融入了李兴团作为 “乡村参与者” 的亲身体验。“家乡情怀” 篇中,《百年史话》详细记录了西郊村永乐社自乐班的百年变迁 :— 他从小便是自乐班的 “常客”,看着长辈们排演《三对面》、《红灯记》,后来还参与记录自乐班第七代传人的演艺经历,从 1920 年为防止青年D博而成立,到建国后排演《红灯记》,红极一时。七代人接力传承秦腔艺术,既是乡村文化生活的缩影,也是他亲身见证的民间艺术生命力。《龙口救命》一文中,生产队长吴林六次救人的故事,源自他年轻时在村队工作的见闻,吴林在涝河激流中不顾大腿抽筋,用 “扎”“游”“夹”“划” 等一连串动作救下落水妇女,平凡人的大勇与大善跃然纸上。在《历史踪迹》一文中,他结合自己担任村会计、乡镇干部的经历,详细记录西郊村从 1949 年以来的历任干部、民兵组织发展、水利设施建设,甚至村民参加义务基建劳动的经历(如西潼铁路改线、宝鸡峡水利工程),这些文字不仅是对家乡的怀念,更像是一部由 “亲历者” 书写的 “乡村档案”,留住了那些即将被遗忘的人和事。

“亲情难忘” 与 “友爱永存” 篇章,则充满李兴团对生活的细腻感知。《家的梦想》中,他结合自己从 “村团支书” 到 “乡镇干部” 再到 “文化传承者” 的人生角色转变,写道 “家要的不是面积,而是温馨;不是华丽,而是仁爱”。简单的话语道尽对家庭的理解;《一汪真情》里,七旬尼姑为出版诗集捐款,一句 “善欲人知,不是真善”,让善意摆脱了功利的枷锁,而这背后,是他多年来在乡村工作中见过的无数平凡善举。这些文字没有刻意煽情,却在细节中让人感受到亲情的温暖、友情的纯粹,如同冬日里的阳光,轻柔却有力量。

二、以真为魂,以情为韵的散文之美

初红先生在序言中评价《雪中索炭》“写人生动,抒情自然,说理深刻”,这三个特点恰是这部散文集最鲜明的艺术特色。李兴团以自身经历为 “底色”,以 “真诚” 为笔,以 “深情” 为墨,将生活中的点滴转化为动人的文字,既保留了乡土的质朴,又兼具文学的感染力。

写人生动,在于他以 “亲历者” 视角对人物的精准刻画。在《龙口救命》中,刻画吴林救人的场景时,李兴团既用 “没有犹豫”“我一定要救下这个落难女子” 等心理描写,展现其内心的坚定;又用 “扎入涝河”“躬身向前”“一臂夹住”“一臂划水” 等十个连续动词,组成紧凑的动作链 — 这些细节,源自他年轻时在村队工作中对 “生产队长” 这一角色的观察,让吴林冒险救人的画面如在眼前。更难得的是,他不回避人物的“平凡”— 吴林只是个普通的生产队长,救人时会因冷水激身而大腿抽筋,会心急如焚,正是这种 “不完美”,让英雄形象更显真实可感。在《凤霞嫂子》中,描写张凤霞为偿还盖房债务,白天在缝纫社上班,晚上熬夜赶制衣服,“一晚上赶制三件毛呢礼服”“一夜做成 20 件外罩装”,用具体的数字凸显其勤劳;又通过 “婆婆三周年不收随礼” 的细节,展现其聪慧与通透 ,这些描写,融入了他对乡村女性 “坚韧” 特质的观察,让人物形象立体鲜活。一个个鲜活的人物,共同构成了西郊村的 “众生相”,让读者仿佛能看到那些在田埂上劳作、在戏台上演唱、在炕头唠嗑的乡亲。

抒情自然,在于他将个人经历中的情感 “不刻意” 地流露。书中的抒情从不是脱离叙事的空泛感慨,而是融入事件中的自然流露。在为伯父拿到烈士证书后,李兴团写道:“那一夜,睡不着,让我想了很多,许多事想不明白,凭直觉我预感有什么事要发生,黎明前才合上眼睛睡着了。第二天下午,四爸来电告知:‘你大伯烈士证领回来了。’怪不得昨晚一宿未眠,原是伯父英灵在告诉我:‘这事办成了,你该歇一下了。’” 没有华丽的辞藻,却将九年奔波的释然、对伯父的思念,化作 “英灵感应” 的朴素想法,这份情感,源自他作为 “烈士亲属” 与 “基层干部” 双重身份的复杂体验,真挚得令人泪目。在《母亲心愿》中,母亲临终前仍念叨着多年未见的朋友韩慧君,李兴团四处寻访,最终找到时却得知韩姨已去世,他感慨 “珍惜亲情,珍惜友情,珍惜当下,珍惜机缘,是人生一件大事”, 这份遗憾与反思,不是刻意煽情,而是他经历生离死别后的自然顿悟,带着岁月沉淀的厚重。

说理深刻,在于他结合自身经历将哲理融入生活体验。李兴团从不讲空洞的大道理,而是通过身边事、自己事传递对人生、对社会的思考。在《家的梦想》中,他从祖父和父亲盖房的经历出发,结合自己从 “农村青年” 到 “乡镇干部” 再到 “文化传承者” 的身份转变,提出 “家是根,是魂”、“家是讲爱的地方,不可讲理”,将对 “家” 的理解从物质层面上升到精神层面,既有生活的温度,又有思想的深度。在《“面子” 杂谈》中,他结合为烈士正名时遭遇的推诿、拆迁户因索赔气死的案例,以及自己在乡镇工作中见过的 “官民矛盾”,反思 “正气不畅,邪气上扬” 的社会现象,提出 “顾面子,寻求尊严,需要像登山队攀登珠峰一样,百折不挠”,将个人经历与社会思考结合,让道理不再是说教,而是引人深思的警醒。

此外,书中大量的老照片、史料记载(如烈士证明书、自乐班成员名单、村政权组织历任干部表)与文字相互印证,形成 “图文互证” 的特色。一张 1993 年的全家福、一张 2011 年 “好媳妇” 奖状、一张 2021 年在金南山烈士陵园祭拜烈士时与朋友的合影,不仅增强了内容的真实性,更让文字有了 “画面感”,仿佛读者能触摸到那些岁月的痕迹,感受到时光的厚重。

三、于平凡中书写不凡的精神价值

《雪中索炭》看似是一部个人与乡村的 “回忆录”,却蕴含着超越个体的深刻意义, 它既是李兴团对自身经历的梳理,也是对文化的传承、对历史的留存,更是对人性光辉的彰显,为当下的我们提供了一份精神滋养。

从文化传承的角度,这部作品是李兴团以 “文化自觉” 对 “农民诗歌精神” 与 “民间艺术” 的守护。他整理父亲李强华的诗稿,不仅是为了完成父亲的心愿,更是为了留住 “农民诗人” 的精神遗产,李强华的诗 “讴歌共产党,讴歌社会主义新中国”,充满对土地、对劳动的热爱,而李兴团通过出版诗集、召开研讨会、捐赠手稿给档案馆,让这份 “黄土诗魂” 得以延续。同时,他对西郊村永乐社自乐班的记录,从第一代艺人姬维新到第七代传人刘蕴珍,从传统剧目《三对面》到现代戏《红灯记》,不仅梳理了秦腔在乡村的传承脉络,更留住了民间艺术与百姓生活紧密相连的记忆。在当下传统文化逐渐式微的背景下,这种 “抢救式” 的记录与传承,无疑具有重要的文化价值。而这一切,都源于他作为 “农民诗人之子” 与 “陕西农民诗歌学会名誉会长” 的文化担当。

从历史留存的角度,书中对乡村变迁的记录堪称一部 “微型村史”,而李兴团的个人经历,正是这部 “村史” 的 “活线索”。《历史踪迹》详细记录了西郊村从 1949 年解放后村政权组织的历任干部、民兵组织的发展、水利设施的建设,甚至村民参加义务基建劳动的经历(如西潼铁路改线、宝鸡峡水利工程),这些内容,很多源自他担任村会计、乡镇干部时的工作记录;《村堡纪事》追溯崔家堡、姬家堡的历史渊源,从西周遗址到明清古建,从家族迁徙到民俗习惯, 这些内容,融入了他多年来走访乡老、搜集史料的心血。正如李景宁在序言中所说,这部书 “是一部个人生活史、社会大众史、人类命运史”,它让我们看到,乡村的历史不仅是宏大的时代叙事,更是由一个个普通人的生活(如李兴团从村团支书到乡镇干部的经历)、一个个家族的故事构成的。

从精神引领的角度,书中处处彰显的 “坚守”“善良”“担当”,既是李兴团个人品格的写照,也为当下浮躁的社会注入了一股清流。他为烈士正名九年、整理诗集六年,这份 “认准一件事,便全力以赴” 的坚守,在 “急功近利” 的当下尤为珍贵;他在乡镇工作中 “尊重对方,替对方着想,和对象户交朋友”,用真诚化解计生工作的 “天下第一难”,展现出基层干部的 “柔性担当”;吴林不顾个人安危救人、尼姑捐出私房钱支持出书,这些 “雪中送炭” 的善举,让我们看到人性的温暖。耿朝晖在评文中说,李兴团的力量 “是追求公正的力量、延续父亲文学生命的力量、浓浓乡情友情的力量”,而这种力量,正是当下社会所需要的精神养分。

四、在 “雪中索炭” 中寻找精神的栖息地

读完《雪中索炭》,合上书页,心中久久不能平静。这部作品没有波澜壮阔的剧情,没有华丽炫目的辞藻,却像李兴团本人一样,带着 “农村青年” 的质朴、“基层干部” 的务实、“文化传承者” 的深情,在不经意间触动了内心最柔软的地方。他既“雪中索炭”,也“雪中送炭”,为了父亲的书籍能够出版,他到处求人,为了帮助病患者康复,他无数次义务献血,成为“终生金牌献血者”。

感慨于 “坚守” 的力量,这力量源自李兴团 “认准就不放弃” 的人生态度。他的人生似乎总与 “坚守” 相伴:为烈士正名,他面对职能部门的推诿、资金的短缺,始终没有放弃;为传承父亲的诗歌,他不懂电脑却学手机录入,没有经费却四处筹款;在乡镇计生岗位上,他包抓最难的片区,用 “真诚待人” 的方式完成一个个 “硬任务”。这份坚守,不是 “一根筋” 的固执,而是对责任、对亲情、对文化的敬畏。反观当下,我们常常在 “快节奏” 的裹挟中变得浮躁,遇到一点困难便轻易放弃,面对选择便摇摆不定。李兴团的经历告诉我们,真正的 “成功”,或许不是功成名就,而是 “认定一件有意义的事,便全力以赴”。就像他为烈士正名时,哪怕只有一丝希望,也愿意跑遍万里;整理诗集时,哪怕只有几个人支持,也愿意熬到天明;在乡镇工作时,哪怕面对 “钉子户”,也愿意一次次上门沟通。这种 “十年磨一剑” 的坚守,恰是我们当下最需要补上的一课。

感慨于 “乡土” 的温度,这温度藏在李兴团对乡村的 “深情回望” 中。书中的西郊村,有吴林舍身救人的勇气,有永乐社自乐班的欢声笑语,有村干部清廉勤政的担当,有乡邻之间互帮互助的温情 —— 这些,都是李兴团亲身经历或见证的乡村日常。在那个物质匮乏的年代,人们或许吃不饱、穿不暖,却有着最纯粹的善意与最真挚的情感。反观现在,随着城市化的推进,乡村逐渐空心化,邻里之间 “鸡犬相闻,老死不相往来”,曾经的温情被冷漠取代。《雪中索炭》让我们看到,乡土不仅是地理意义上的 “家乡”,更是精神意义上的 “根”—— 李兴团从乡村走出,却始终扎根乡村,用文字留住乡土的记忆,这份 “反哺” 让我们明白,无论走多远,都不能忘记 “从哪里来”。那些关于自乐班、关于婚丧嫁娶、关于田间劳作的记忆,承载着我们民族的文化基因与情感密码。或许,我们无法回到过去的乡村,但可以像李兴团一样,用文字、用行动留住乡土的温度,让这份温情在时代变迁中得以延续。

感慨于 “平凡” 的伟大,这伟大体现在李兴团 “于平凡中创造价值” 的人生选择。李兴团不是什么名人,他只是一个 “回乡务农的高中生”“乡镇临时工”“农民诗人之子”,却用自己的方式书写了不平凡的人生:他为烈士正名,让英雄得以瞑目;他整理诗集,让文化得以传承;他记录家乡,让历史得以留存。这让我想到,大多数人都是平凡的,但平凡不意味着平庸。就像李兴团在乡镇工作时,用 “真诚” 化解计生工作的矛盾;在文化传承中,用 “执着” 留住父亲的诗歌精神;在生活中,用 “善良” 对待身边的每一个人。《雪中索炭》告诉我们,平凡的人生也可以有 “大意义”,只要我们心怀善意、坚守责任、懂得传承,哪怕只是做好一件小事,也能让生命绽放光彩。

“雪中索炭”,意为在困境中寻求温暖与希望。李兴团的人生,何尝不是一场 “雪中索炭” 的旅程?为烈士正名是 “索” 公平之炭,整理诗集是 “索” 文化之炭,记录家乡是 “索” 温情之炭。而这部作品,正是他为我们捧出的一炉 “炭火”,温暖着我们的心灵,也照亮了我们前行的方向。

在这个浮躁的时代,《雪中索炭》就像一面镜子,让我看到自己的不足;更像一盏灯,让我们在迷茫中找到精神的栖息地。愿我们都能从李兴团的经历中汲取力量,心怀坚守、传递善意、守护文化,在平凡的人生中,活出属于自己的 “不凡”。作者简介

赵随军,西安市鄠邑区人,长期在企业工作,现为鄠邑区诗词楹联学会副会长,鄠邑区职工音乐文学艺术研究会常务副主席,甘亭街道关工委副秘书长,鄠邑音协副秘书长,曾任户县政协第十届、十一届政协委员,著有《定舟村赵氏族谱》、《赵大田家族世系表》等。

精华热点

精华热点