精华热点

精华热点

墨韵流淌千年脉,丹青绘就新时章。“承古开今 —— 新时代影响力艺术家书画邀请展” ,汇聚当代书画领域中坚力量,以笔墨为桥,串联传统文脉与时代精神。

参展艺术家立足当下,以敏锐视角捕捉时代风貌,将家国情怀、民生温度、文化自信凝于笔端,让传统书画在题材、技法与思想内涵上焕发新生。

此次展览既是对中华优秀传统文化的传承与致敬,亦是新时代艺术家用笔墨言说时代、传递力量的集中呈现,邀您共赏墨彩华章,感受传统艺术在当代的蓬勃生命力。

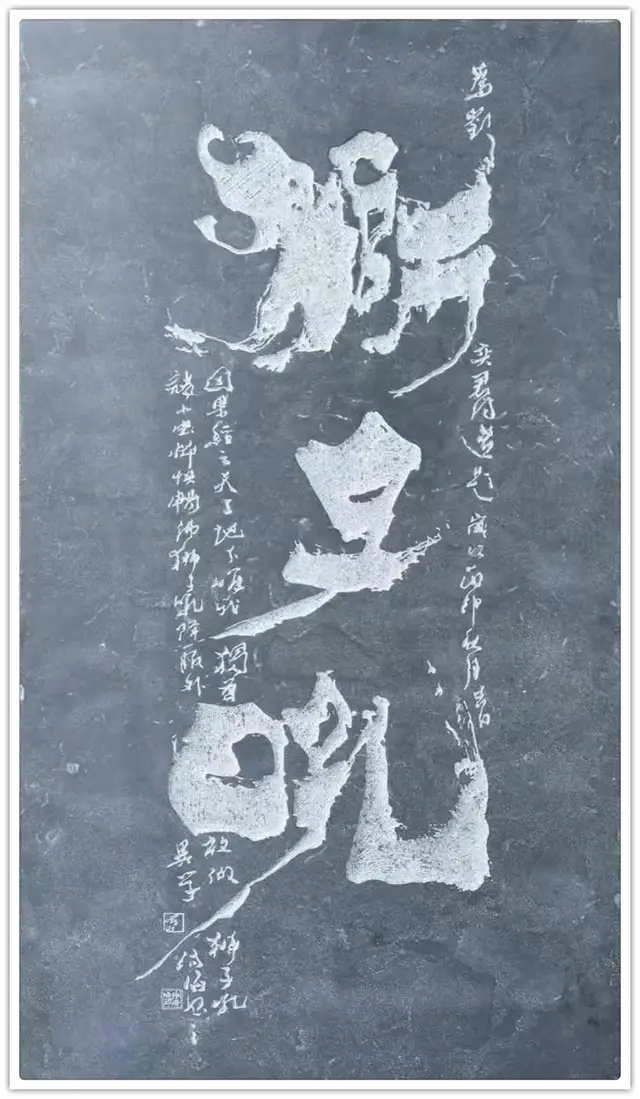

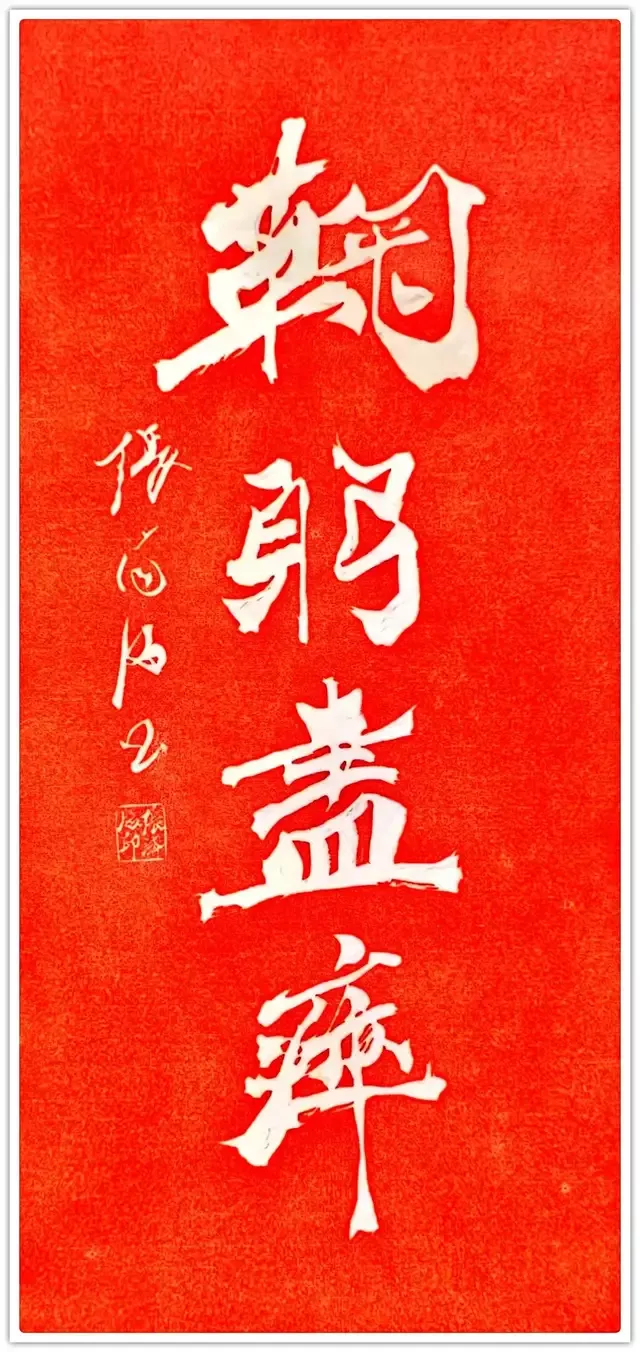

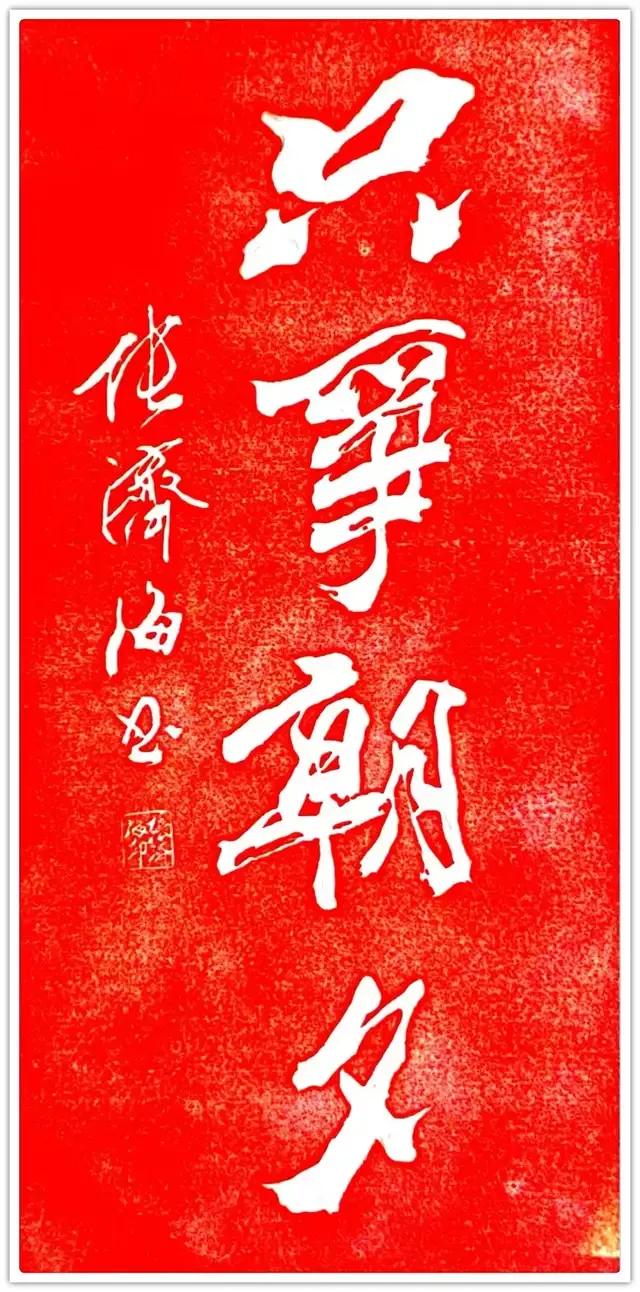

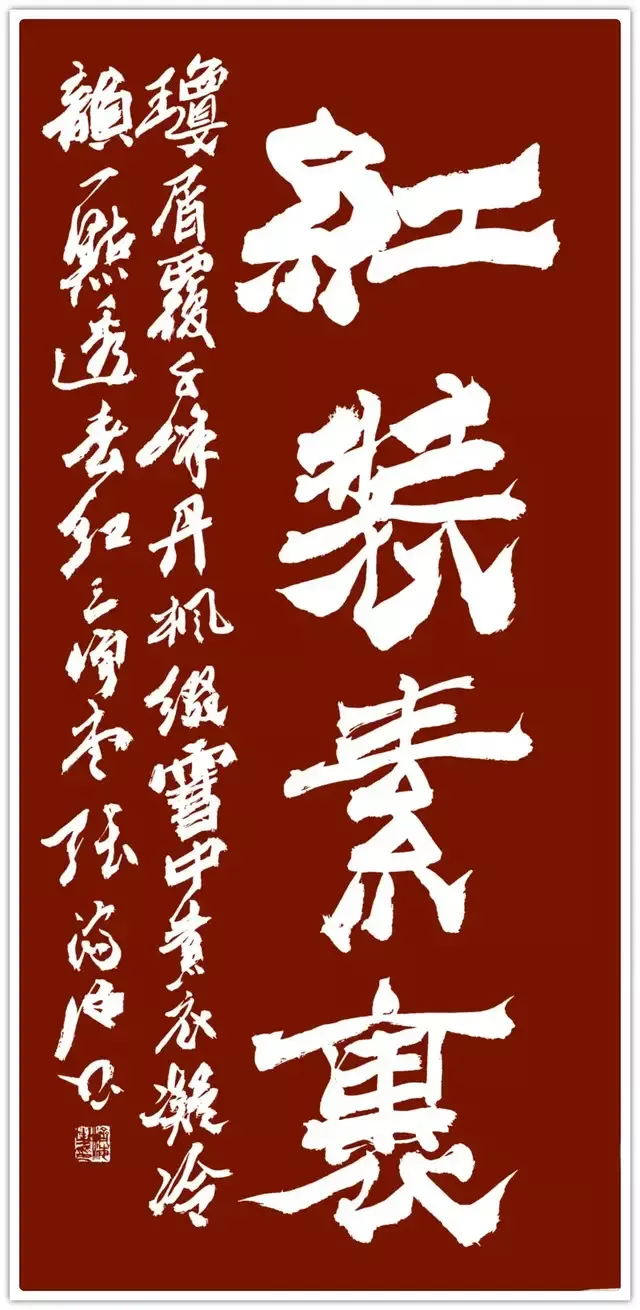

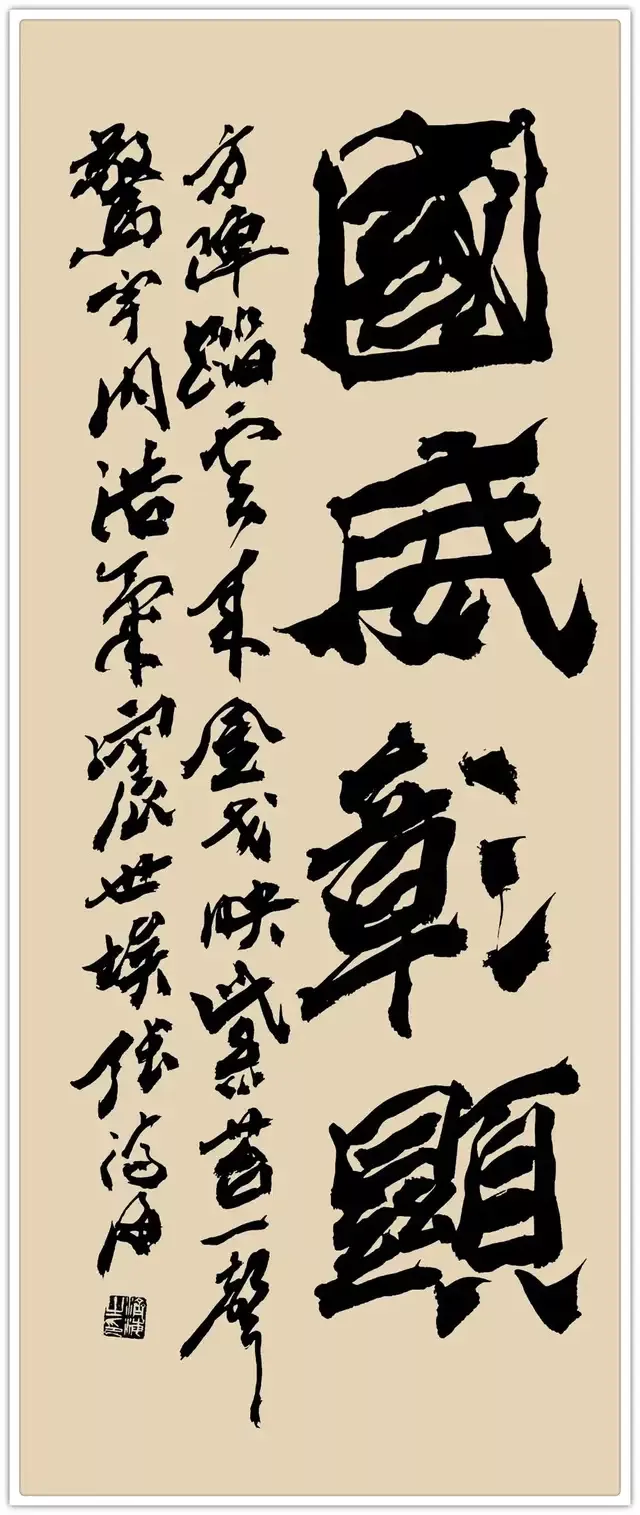

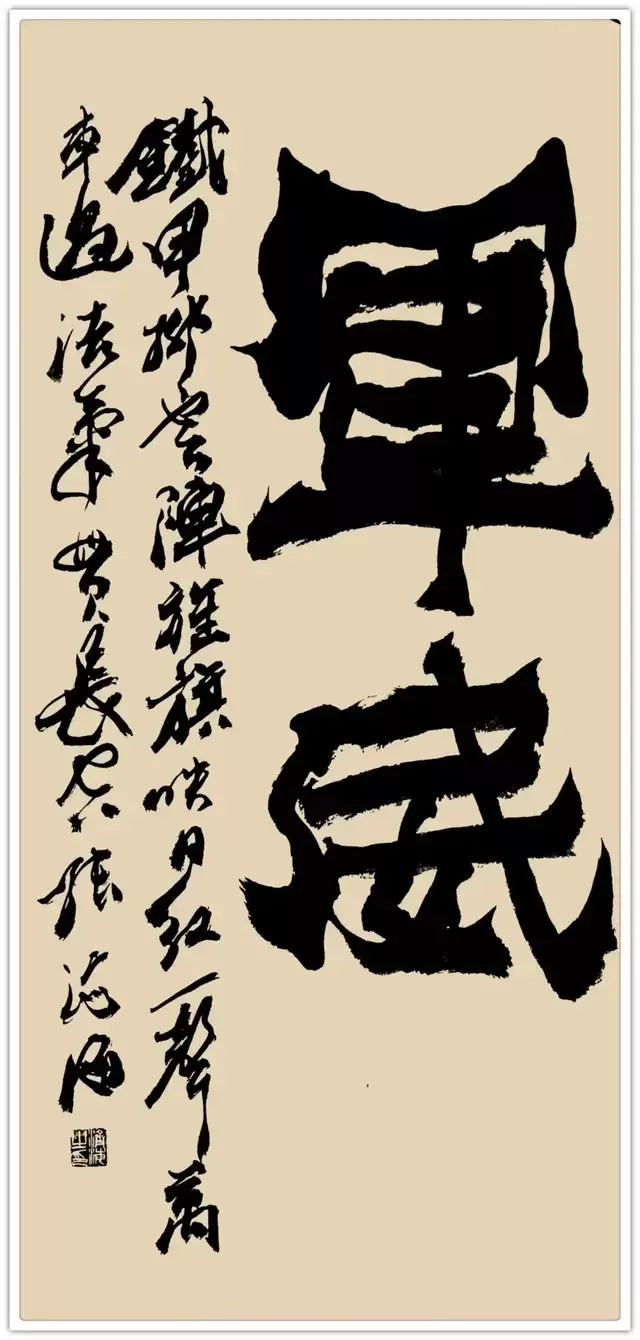

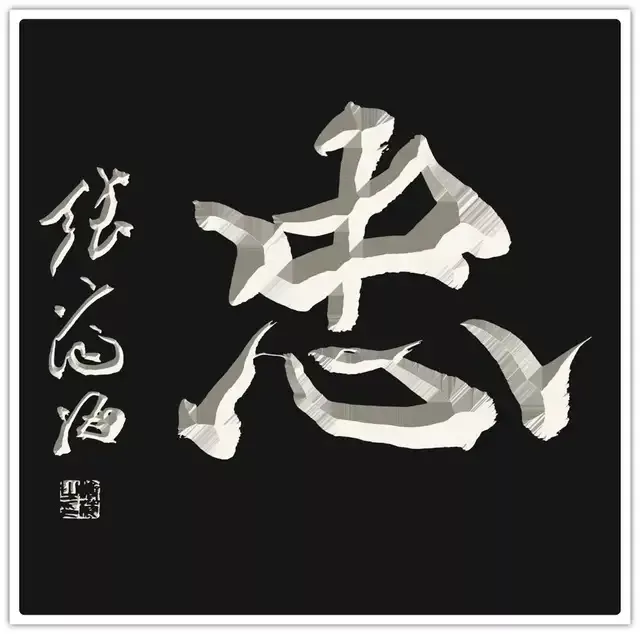

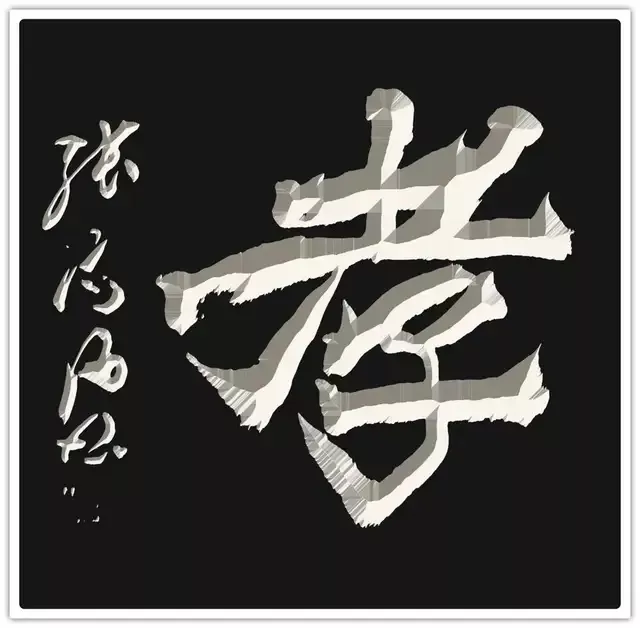

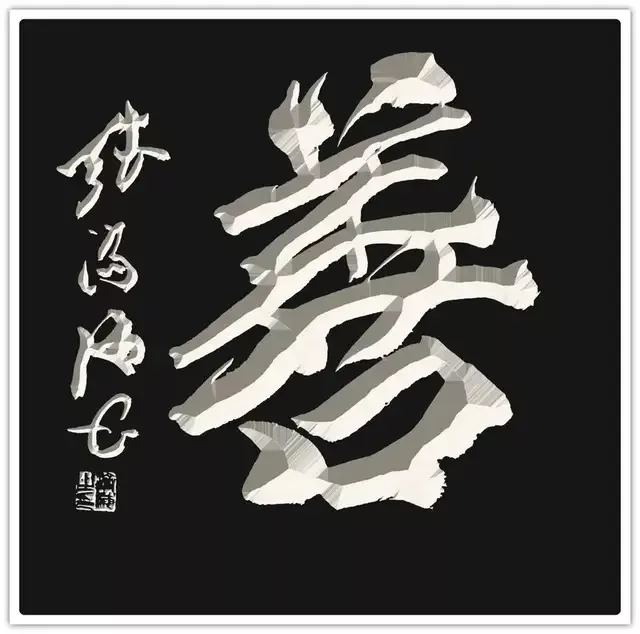

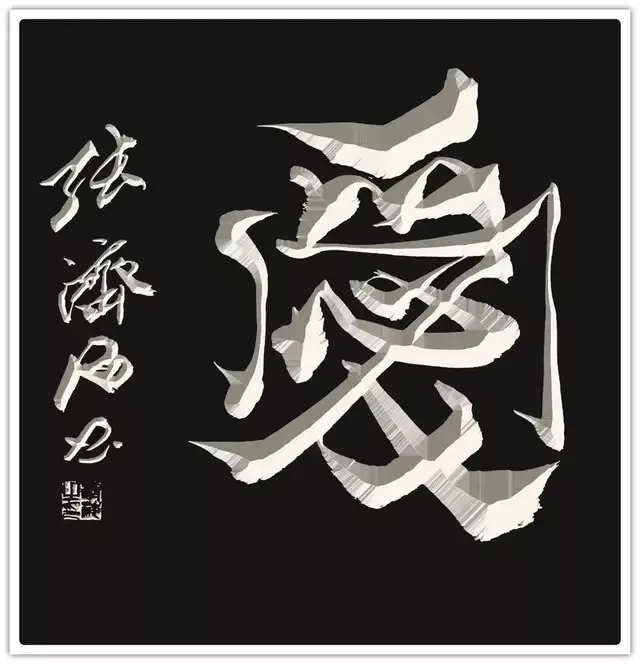

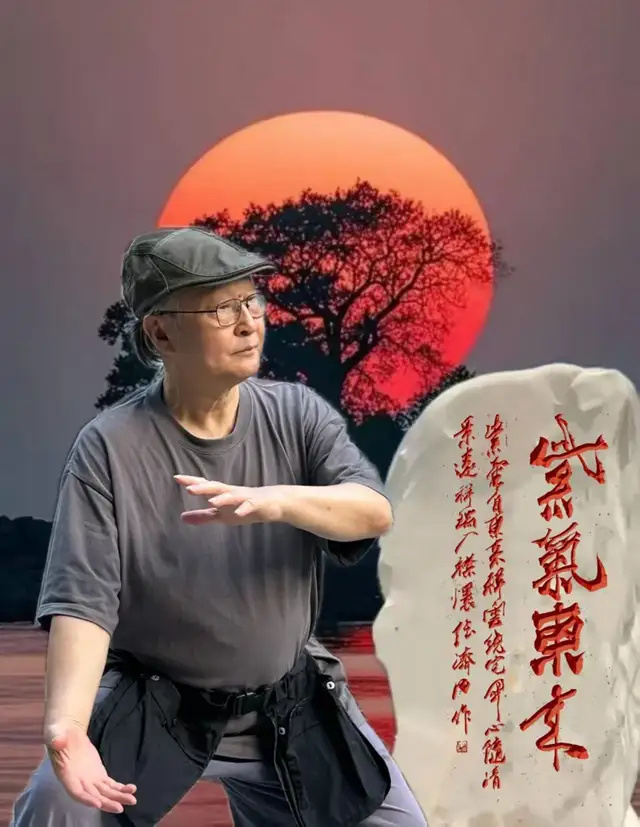

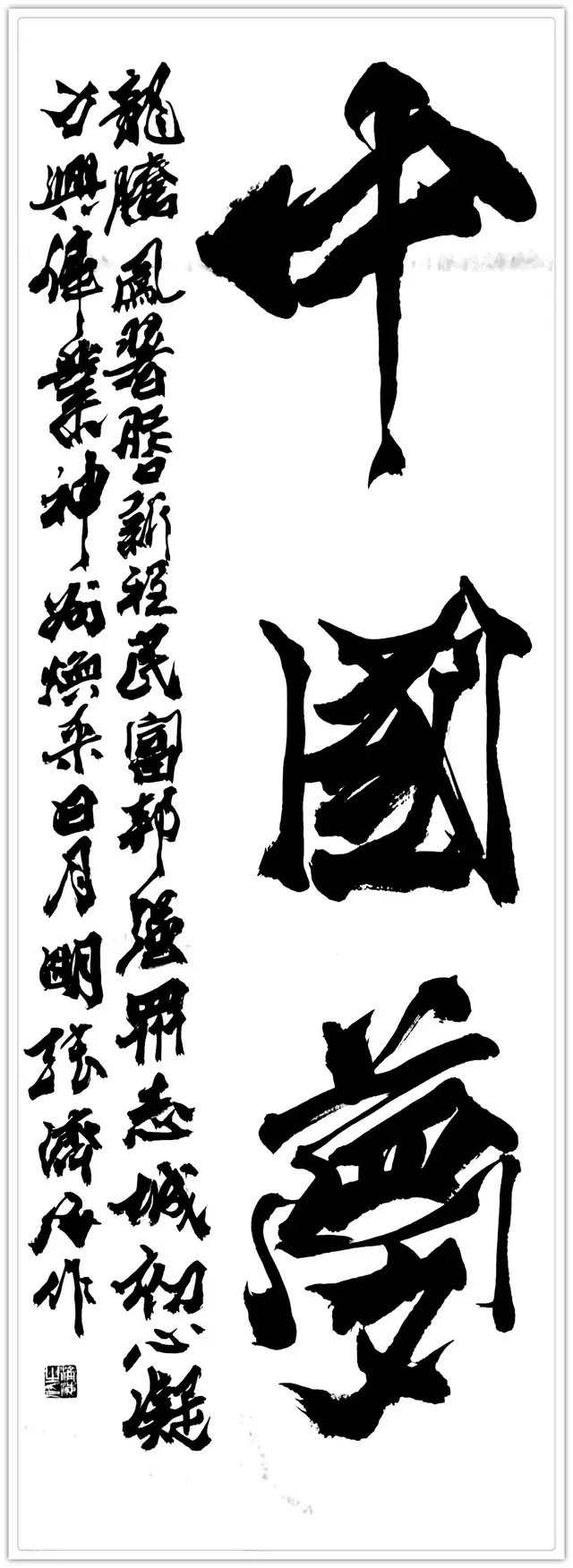

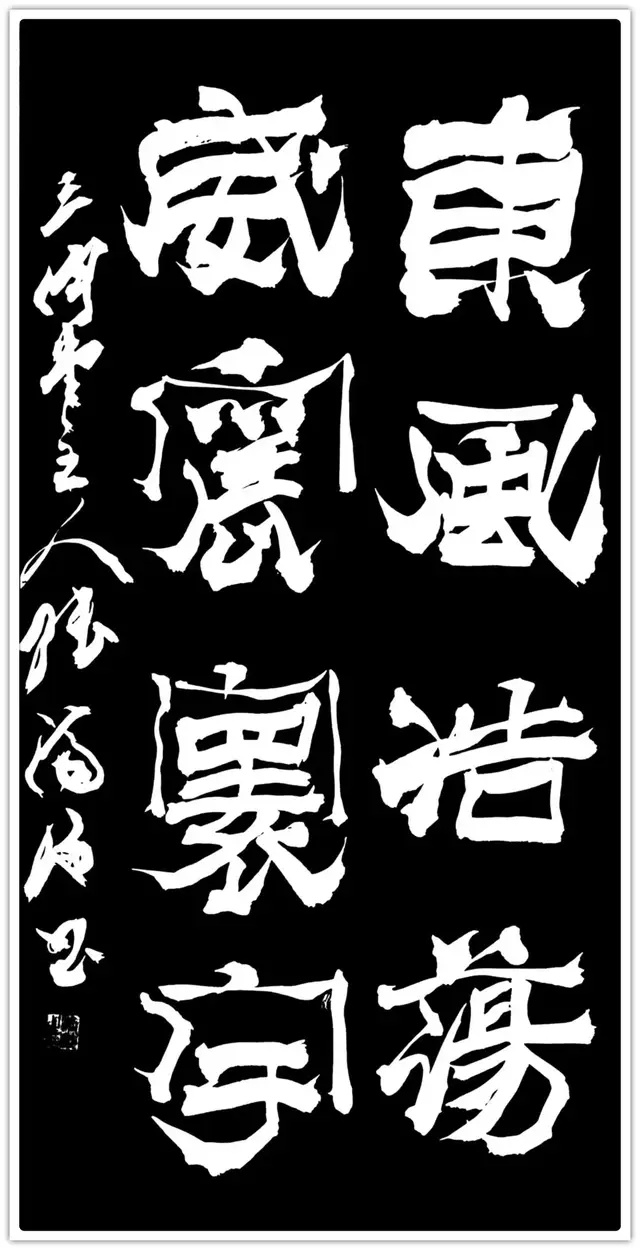

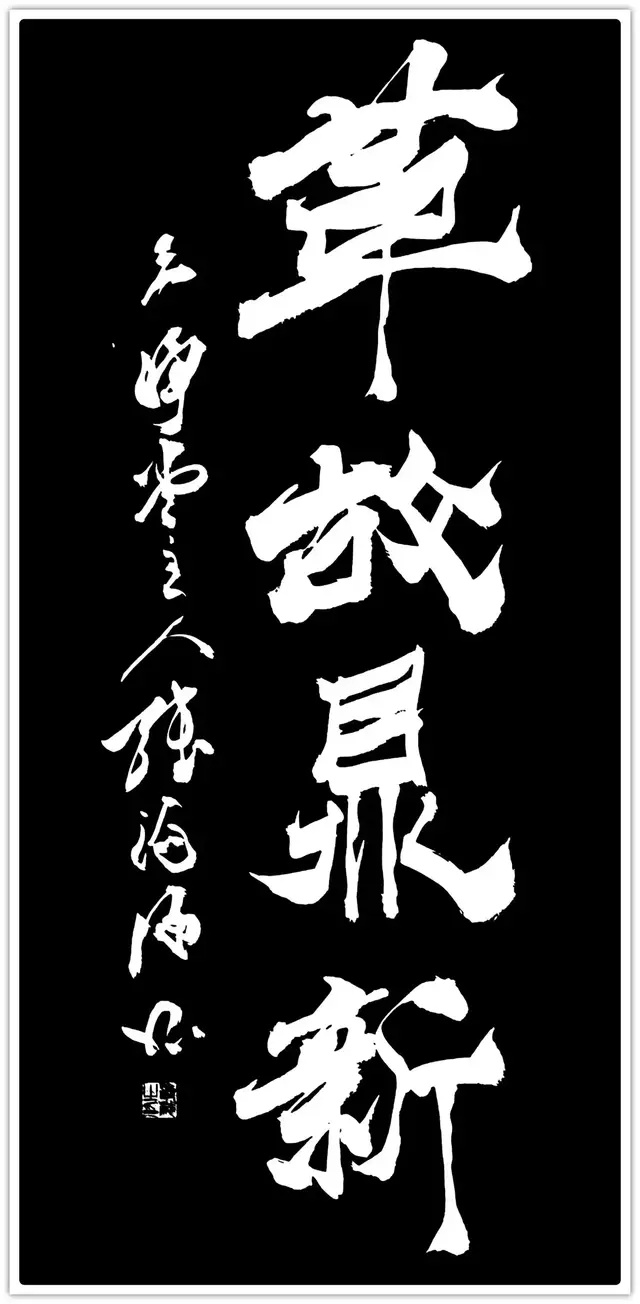

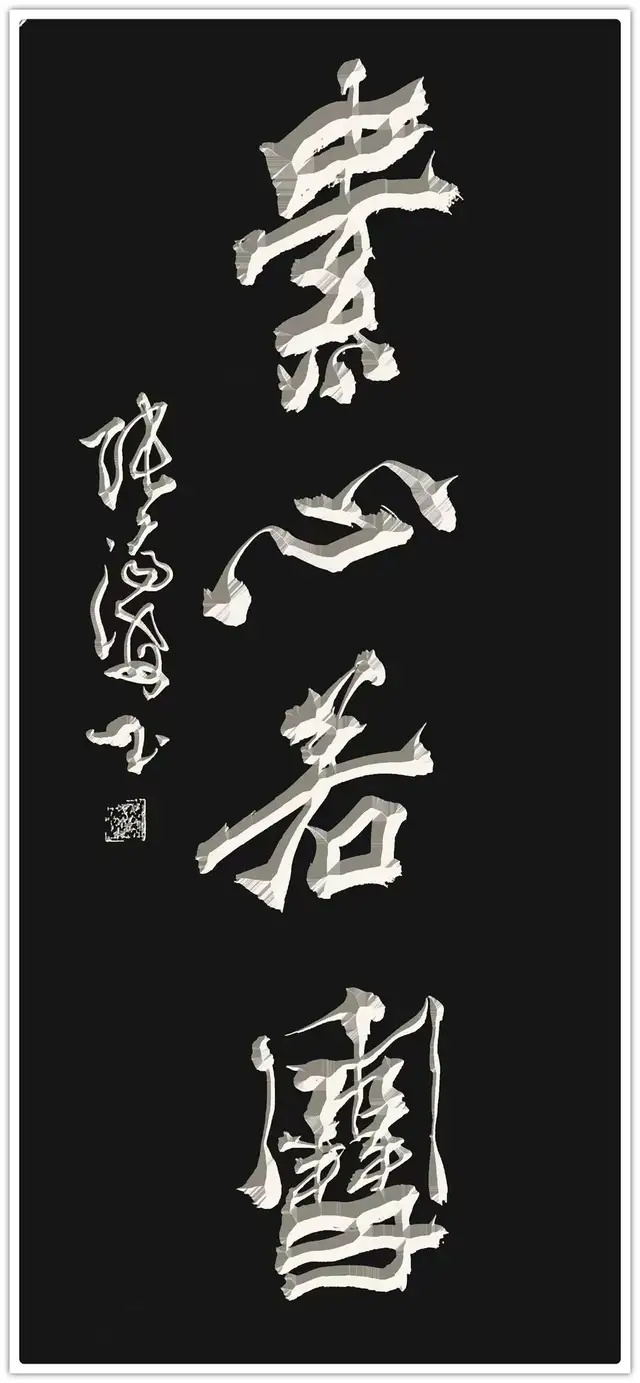

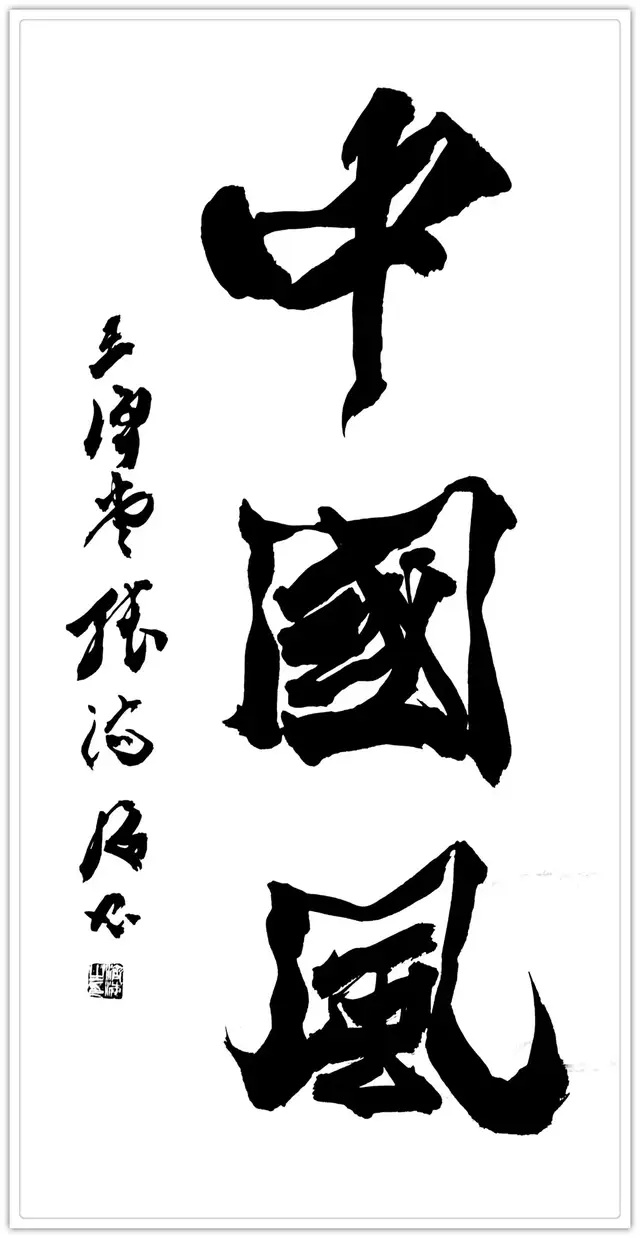

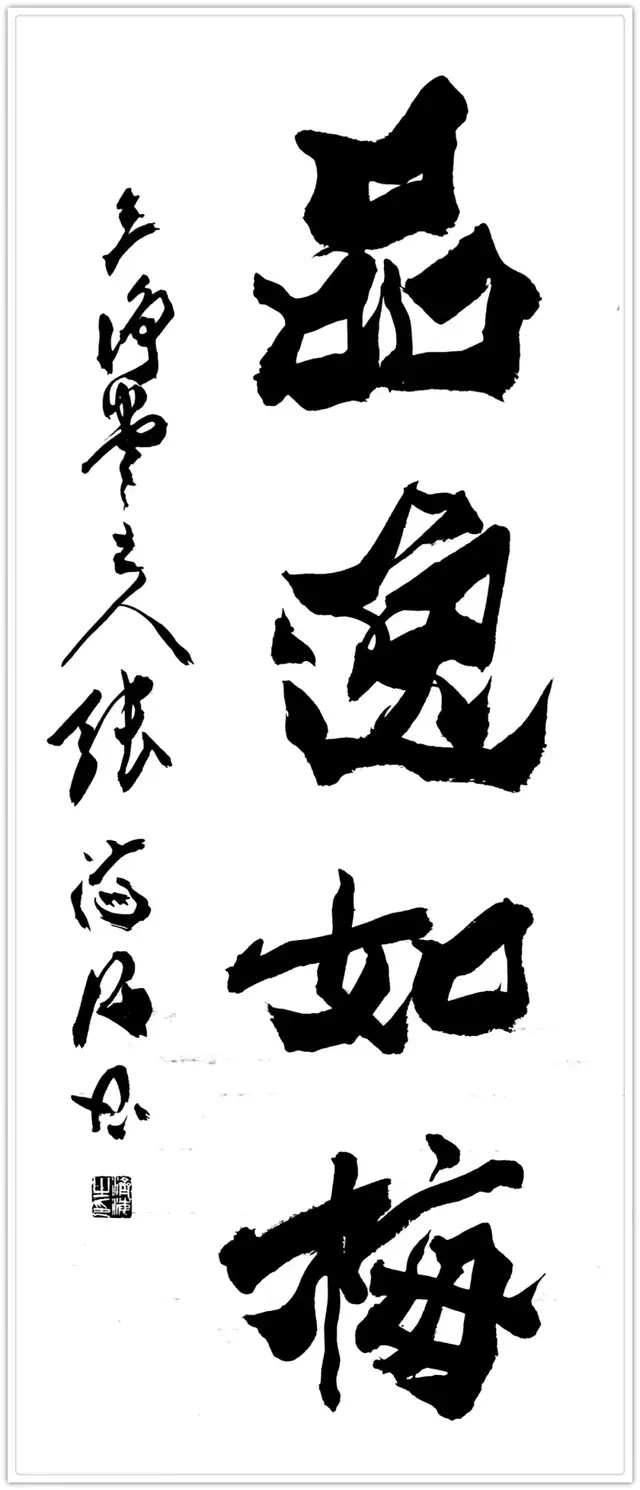

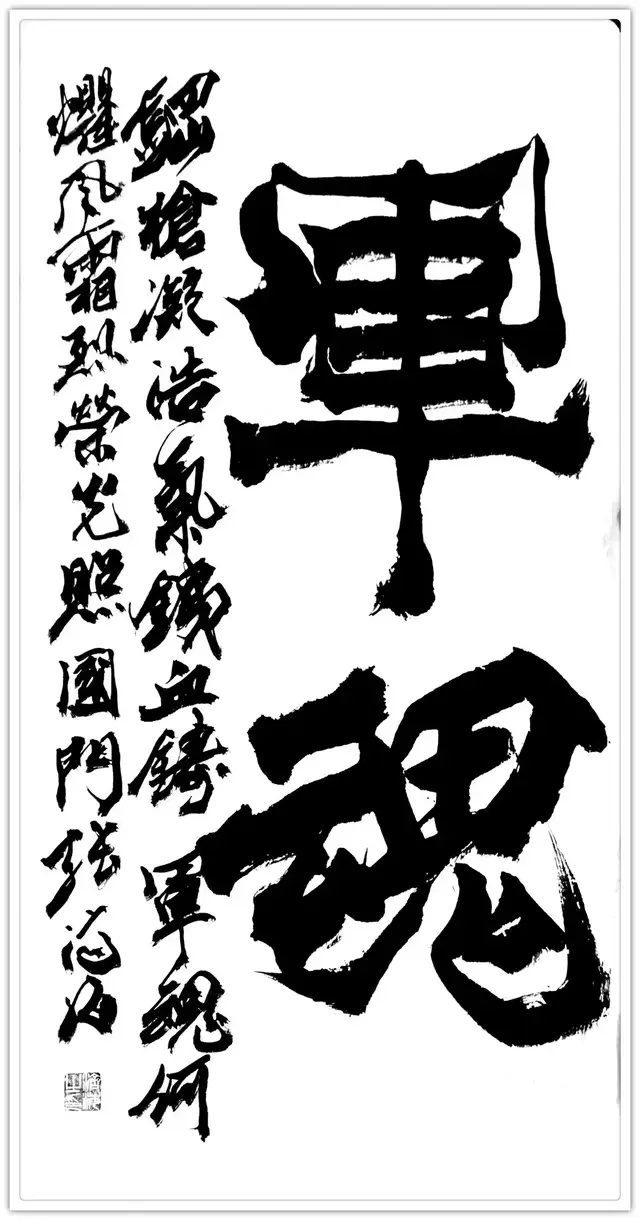

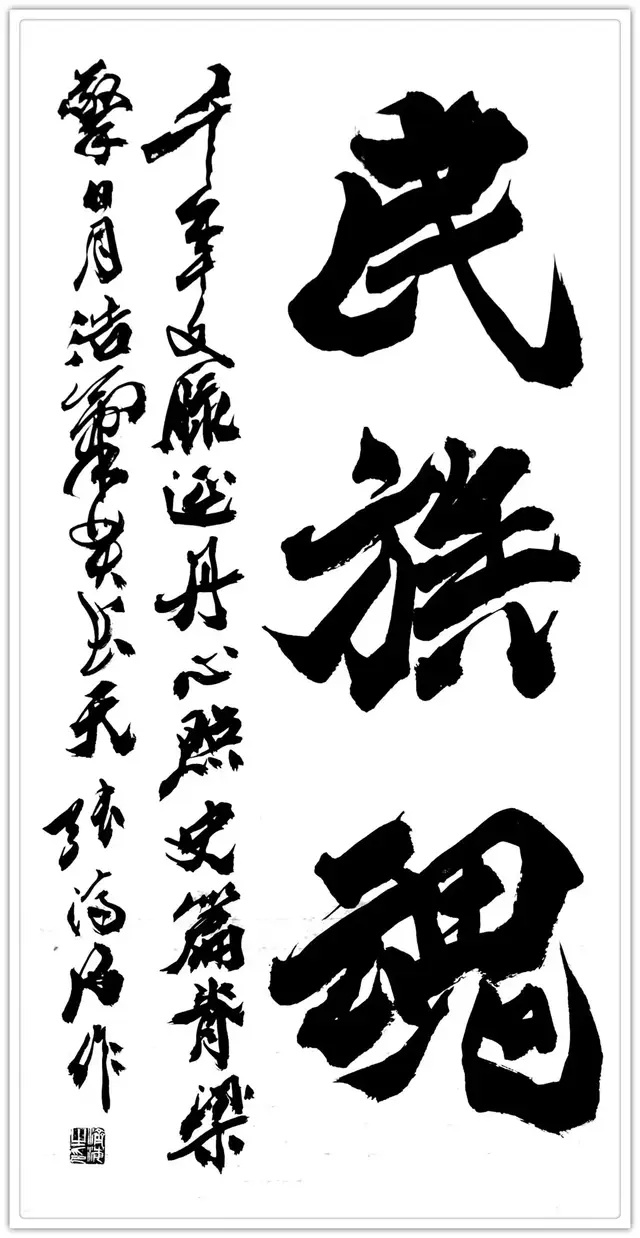

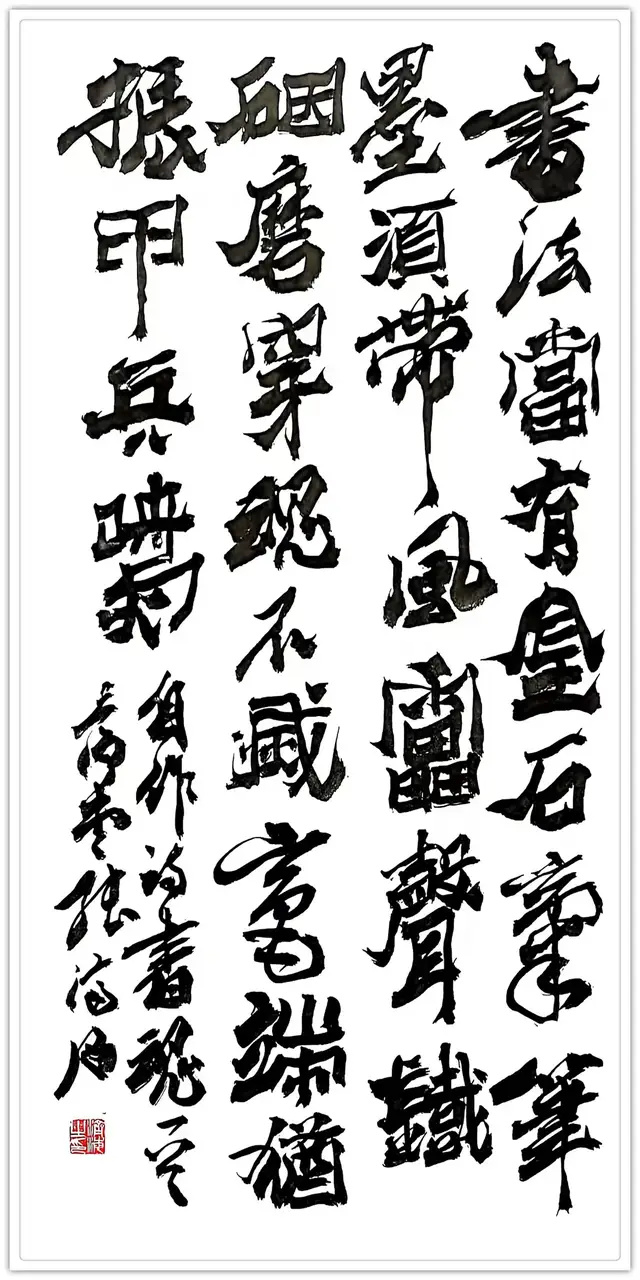

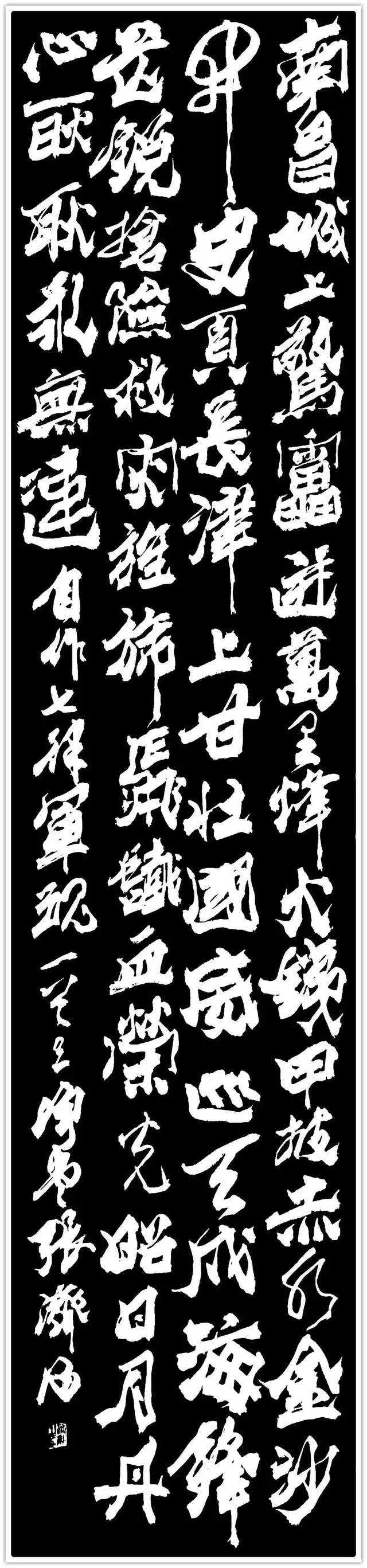

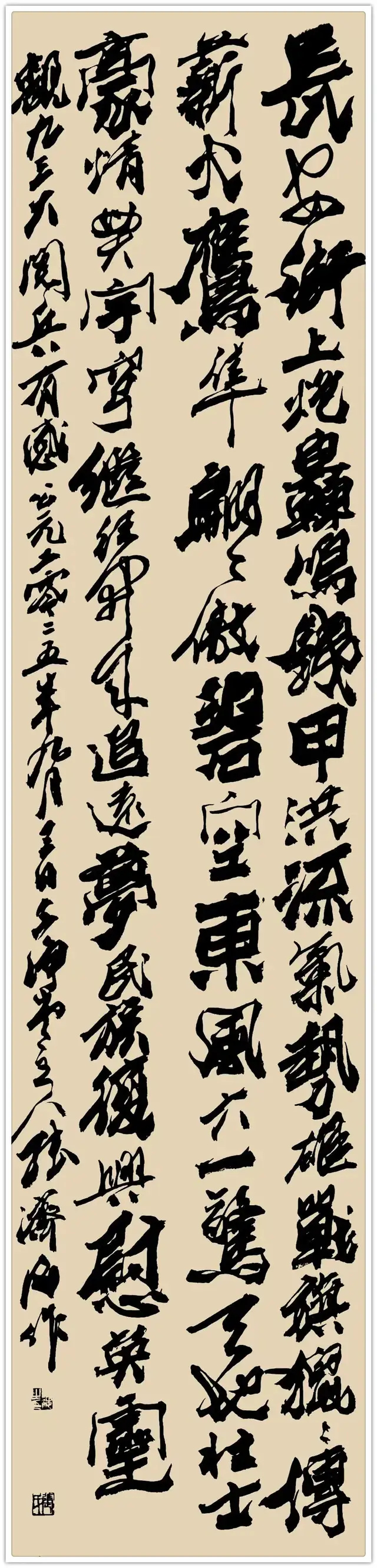

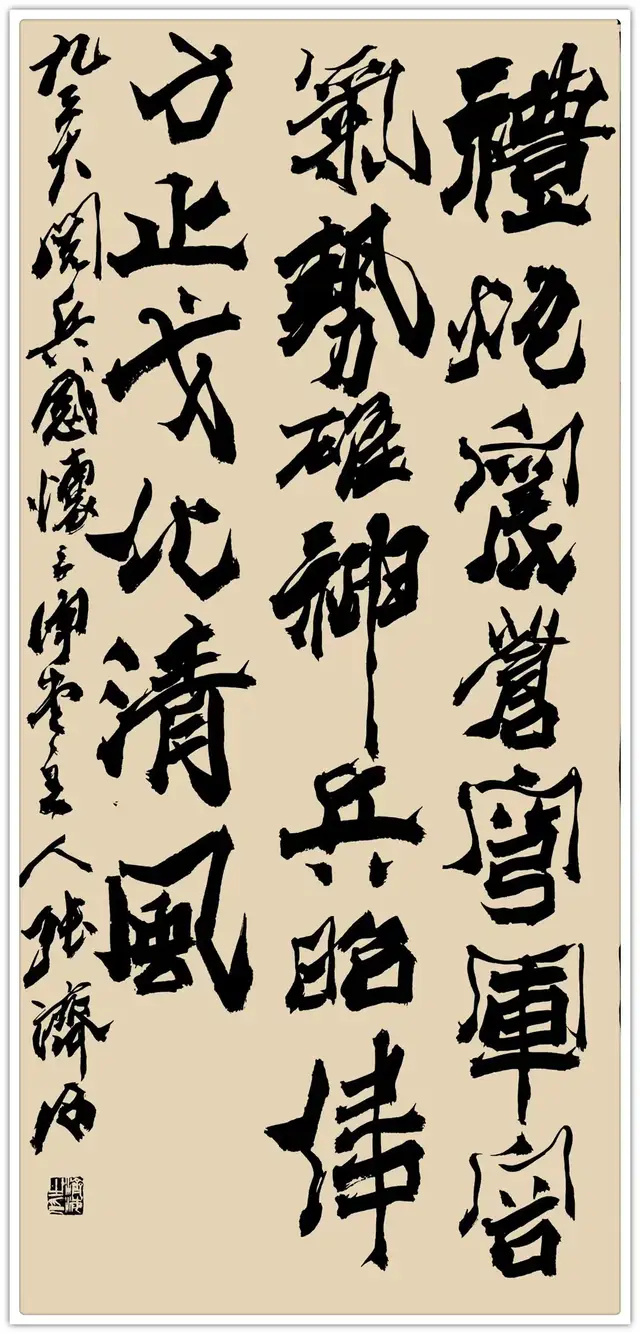

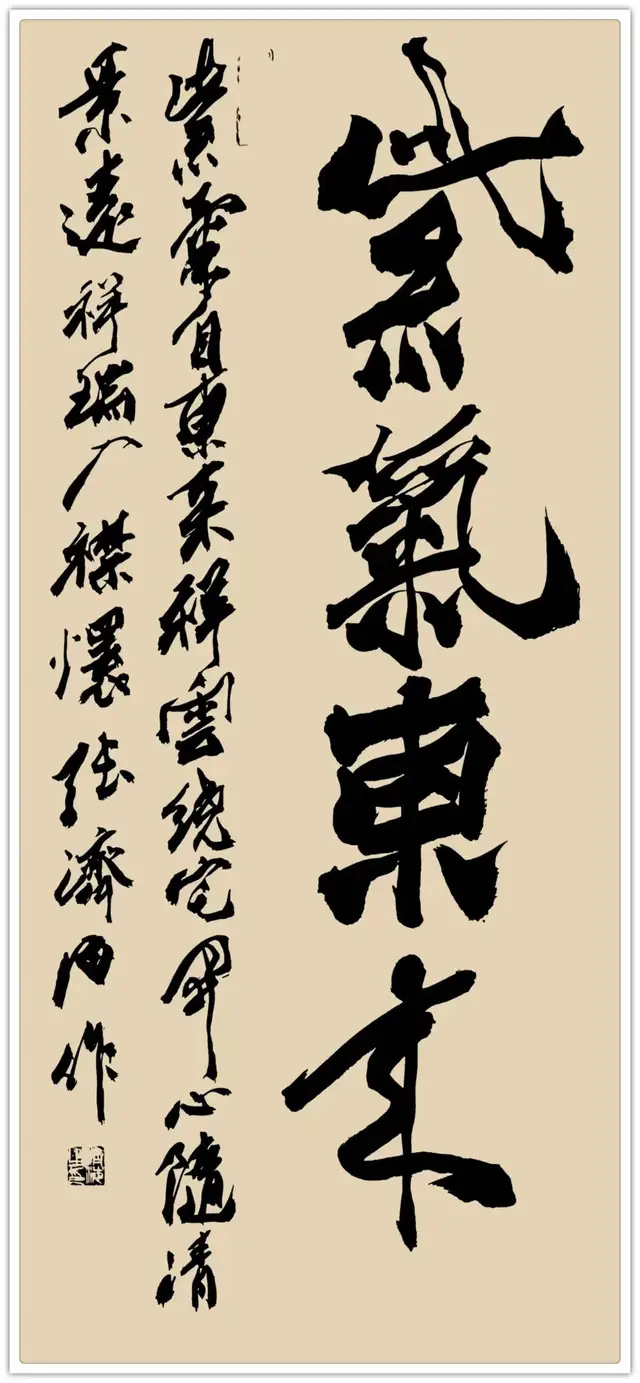

张济海,1955年生于山东莘县,教授、硕士生导师,一级美术师 ,开宗立派的书法家。

张济海15岁因书画特长被特招入伍,开启40多年军旅生涯,其坚毅性格与雷厉风行作风融入书法。他独创“爨八体”,将多种书体特色融为一体,被收入新版《中国书法大字典》而永载史册。代表作《厚德载物》等,在各大拍卖高价拍出,还被镌刻于八达岭长城居庸关。

再论能量书法

文/张济海

2010年,我撰写了书法学术论文《论能量书法》,并相继在《大众阅读报》《河北工人报》(文化版)尤其是于2012年4月由《书法导报》全文刊发后引发诸多讨论:既有观点认为其脱离书法本体、近乎虚无缥缈的玄学,也得到了众多同仁的支持与认可。时隔十五载,“能量”概念已广泛渗透于各行各业。尤其近年来量子科学、微中子科学的发展,为“能量书法”的研究注入了新的活力与理论支撑。基于此,对这一课题进行更为深入的探讨与研究,显得十分必要。

文章摘要

能量书法并非单纯以笔墨展现字形的艺术形式,其核心是书写者通过心识调控与身心合一的实践,将意识能量注入笔墨,使作品成为连接书写者内在精神与观者感知的能量载体。本文结合王阳明“心外无物”的心学智慧与现代科学对意识能量的探索,从能量生成的内核机制、笔墨转化的实践路径、观者共鸣的传播逻辑三个维度,重新阐释能量书法的本质,揭示其“以心赋能、以笔载道”的艺术规律,为当代书法创作与研究提供新的视角。

关键词

能量书法;心外无物;意识能量;笔墨转化;艺术共鸣

一、引言

书法作为中国传统文化的核心载体,历来被视为“达其性情,形其哀乐”的艺术形式。传统书法研究多聚焦于笔法、结字、章法等技法层面,或侧重书家品德与作品风格的关联,而对书法作品中蕴含的“能量”及其生成逻辑缺乏系统阐释。随着心学思想的当代复兴与意识科学的发展,“能量书法”这一概念逐渐突破传统认知框架,成为连接传统哲学与现代艺术研究的重要命题。

王阳明“心外无物”的核心思想指出,宇宙万物的显现与意义离不开心的观照,意识的专注程度直接影响个体与外在能量的连接状态。这一智慧为解读能量书法提供了关键密钥:能量书法的本质并非对字形的机械复刻,而是书写者通过“心无挂碍”的专注状态接通内在潜能,将意识能量转化为笔墨痕迹的创作过程。本文立足“心学-科学-书法”的三维视角,重新梳理能量书法的理论根基与实践路径,探寻其在当代的价值与发展方向。

二、能量书法的内核:心识专注与能量生成

能量书法的核心矛盾并非“技法是否纯熟”,而是“书写者能否以心赋能”。王阳明认为“圣人之道,吾性自足”,个体内在本具圆满的潜能与能量,只需通过心识的净化与专注即可唤醒。这一观点与现代科学对“心流状态”的研究形成呼应——当意识高度专注、排除杂念时,大脑神经元活动呈现同步化特征,个体能进入高效的创造状态,这种状态正是能量书法的能量源头。

(一)心无挂碍:能量生成的前提

王阳明提出“选择性关注”的智慧,主张“关注需要关注之事,屏蔽无需关注之事”,这种状态恰是能量生成的基础。书写者在创作前的“澄心”过程,本质上是通过排除私心杂念降低意识“电阻”,使内在能量得以畅通。古人所谓“意在笔先”,其“意”并非单纯的创作构思,而是经过澄滤后的纯粹意识能量。

历史上的书法经典无不是“心无挂碍”的产物:王羲之创作《兰亭序》时,虽有群贤相伴,却能“放浪形骸之外”,以纯粹的心境观照自然与笔墨,其作品中流畅的线条与灵动的气韵,正是无杂念状态下能量的自然流露;怀素作草书前必“饮酒以养其气”,实则是以酒为媒介排除俗务干扰,进入物我两忘的专注之境,其笔下的狂草线条如“惊蛇走虺”,正是被唤醒的内在能量的视觉呈现。反之,若书写者心有挂碍,其作品必然线条滞涩、气韵不畅,沦为“有笔无魂”的技法堆砌。

(二)知行合一:能量凝聚的关键

王阳明“知行合一”的思想,强调“知是行的开始,行是知的完成”,这一理念精准概括了能量书法的创作规律。能量书法的“知”是对笔墨与能量关系的体悟;“行”是将这种体悟转化为笔墨实践的过程,二者的统一构成能量凝聚的关键。

书写者对笔法的掌握需达到“知行合一”的境界:中锋行笔的稳实、侧锋取势的灵动、提按顿挫的节奏,并非单纯的技术动作,而是意识能量的即时反应。当书写者不再刻意思考“如何运笔”,而是让笔法成为意识的自然延伸时,能量便会随笔墨自然流淌。书家在“忘我”状态下感到的笔墨“如有神助”,实则是“知行合一”后内在能量与笔墨技法高度协同的结果。现代神经科学研究表明,这种“无意识创作”状态下,大脑前额叶皮层活动减弱,默认模式网络激活,能实现能量与技法的无缝衔接。

三、能量书法的转化:笔墨语言与能量载体

若说“心识专注”是能量书法的“源”,那么“笔墨转化”便是其“流”。王阳明认为“世界是心物一体的”,意识能量必须通过物质载体才能显现,书法的载体便是笔墨与纸张的互动痕迹。能量需借助笔法、墨法、章法等传统书法语言,转化为可被视觉感知的艺术形象,这是能量书法从“心”到“物”的关键跨越。

(一)笔法:能量流动的轨迹

笔法是能量转化最直接的载体,线条的质感与节奏直接对应意识能量的状态。能量书法的笔法追求“自然天成”,线条的粗细、曲直、枯润是意识能量起伏的直接呈现。

中锋行笔形成的“力透纸背”线条,是能量凝聚的典型表现。书写者心无杂念时,笔尖与纸面摩擦力均匀,墨汁渗透深度一致,线条圆厚饱满,背后是稳定的意识能量支撑。侧锋取势的“劲健飞动”则对应能量的瞬间爆发,如米芾“刷字”,看似率意实则蕴含精准的能量控制。

笔法的节奏变化更是能量流动的直观反映。王羲之《兰亭集序》中“之”字线条的快慢缓急,颜真卿《祭侄文稿》线条从沉稳到激越的转变,都记录着意识能量的自然起伏与爆发,使线条成为“有生命的符号”。

(二)墨法:能量浓度的显现

墨法通过墨色的浓淡、枯润、燥湿变化,展现能量的浓度与分布状态。墨色变化恰如能量从“潜藏”到“显现”的过程:浓墨象征凝聚,淡墨代表扩散,枯墨体现内敛,润墨则是充盈。

“墨分五色”本质是对能量层次的视觉化表达。书写者专注时,能通过呼吸与腕力调控墨色:能量凝聚时墨色沉厚,形成“浓而不滞”效果;能量扩散时墨色渐淡,呈现“淡而有神”意境;能量将尽时墨色干枯,形成“枯而能润”的线条。董其昌的淡墨书法是意识能量平和扩散的呈现,王铎草书的“涨墨”则对应能量的瞬间迸发,均是“心物一体”的体现。

(三)章法:能量布局的秩序

章法是能量在整体空间中的分布与流动秩序,能量书法的章法追求“整幅贯通、气脉相连”,形成有机能量场。“计白当黑”理念正是对能量虚实关系的把握:字迹为“实”对应能量显在,空白为“虚”代表能量潜藏,虚实相生构成完整循环。

书写者专注时,意识能量会引导笔墨分布:楷书章法严谨体现能量稳定,行书疏密有致对应能量起伏,草书开合跌宕展现能量波动。怀素《自叙帖》章法从平缓到狂放再到收束,呈现能量“生发-高潮-沉淀”的过程。这种秩序是书写者内在能量的外化,形成作品“气脉”,这是能量书法与技法型书法的本质区别。

四、能量书法的传播:观者共鸣与能量传递

能量书法的完成需以观者的“共鸣”为终点。王阳明认为“你来看此花时,则此花颜色一时明白起来”,观者的“观照”是作品能量显现的关键——作品能量处于“叠加态”,唯有通过专注感知才能“坍缩”为具体审美体验,形成传播闭环。

(一)观者的“澄心”与共鸣前提

观者感知能量需排除杂念、专注观照。若放下对技法、价值的功利性评判,以纯粹心境面对作品,便能与意识能量产生共振。这种共鸣兼具个体差异性与普遍性:不同阅历观者感知不同,但《祭侄文稿》的悲怆、《兰亭序》的愉悦,能跨越认知层次引发普遍共鸣,源于人类意识能量的同源性。

(二)能量传递的现代验证

现代科学为能量传递提供了实证。量子力学“量子纠缠”理论可解释意识能量传递:书写者的意识能量转化为作品“量子信息”,观者专注时意识与之纠缠,感知能量状态。心理学“镜像神经元”理论也能佐证:观者大脑会模拟书家创作状态,作品能量强烈时便转化为情感共鸣,如欣赏张旭狂草时的情绪激昂。这种“意识-物质-意识”的转化,印证了王阳明“心物一体”思想。

五、当代能量书法的困境与出路

当代书法创作中“能量缺失”问题突出:部分书家重技法轻心性,部分借“能量书法”炒作概念,根源是割裂了“心识专注”与“笔墨实践”的统一。

(一)当代困境的核心症结

1. 心技分离:重技法训练轻心性修炼,作品“有形无神”。

2. 功利干扰:受市场影响,杂念缠身无法专注创作。

3. 认知偏差:或神秘化能量脱离笔墨,或否定能量陷入“技法至上”。

(二)发展出路:回归“心笔合一”

1. 以心养能:通过静坐、读书、自省净化心识,培养专注能力,奠定能量生成基础。

2. 以技载能:锤炼传统技法,达到“知行合一”,使能量随笔墨自然流淌。

3. 以道统艺:融入情感与思考,让作品成为精神写照,连接传统与当代。

六、结论

能量书法是对书法本质的回归,回归“以心为核心、以笔为载体”的规律与“文以载道”的传统。王阳明“心外无物”揭示其逻辑:能量源于心识专注,经笔墨转化,在观者共鸣中实现价值。这既是对传统书法“心性论”的现代阐释,也与当代意识科学呼应,彰显中国传统哲学与艺术的超前性。

重论能量书法,不仅能推动创作革新,更能传承“心物一体”智慧,助人们找回内心宁静。当书家以“心无挂碍”创作、观者以“澄心”欣赏时,书法便成为连接个体与传统、宇宙的能量桥梁,这正是其当代核心价值。

参考文献

[1] 王阳明. 传习录[M]. 中华书局, 2011.

[2] 宗白华. 美学散步[M]. 上海人民出版社, 2005.

[3] 周海宏. 音乐何须“懂”——从“心流”理论看艺术体验[J]. 人民音乐, 2020(10).

[4] 陈振濂. 书法美学[M]. 上海人民美术出版社, 2018.

[5] 李泽厚. 美的历程[M]. 生活·读书·新知三联书店, 2009.