教师节(小说)

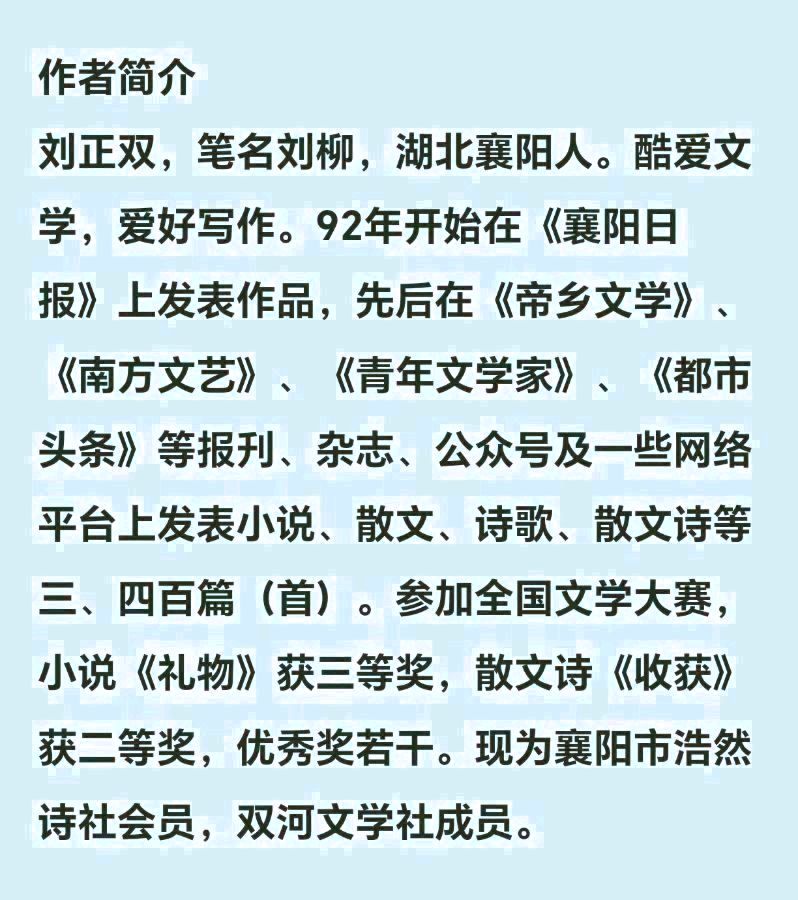

文/刘正双(湖北)

老张躺在床上,茫然地望着头顶的天花板。

五天了,他就这样平直地躺着,不吃不喝,一动不动。不是他不想动,而是动弹不了。动一下,全身的零部件像要散架似的,嘎吱作响。

屋外,风扯着嗓子嘶吼,把残存的落叶吹得乱舞。从窗户缝隙钻进来的贼风,啾啾地叫着,煞是瘆人,吹落的墙灰,覆盖了他的全身,像是披上一件黄色的毯子。他的心,如同这秋天的天气,拔凉拔凉地。

连着几晚,他都梦见己故的老伴来约他,去他俩曾经想去的古隆中、鹿门寺游玩,手牵着手,沐浴在阳光里。老伴甜甜地笑着看他,老张幸福地拥着……。等到梦醒的那一刻,老张早己泪流满面。他心里明白,自己要走了,自己该走了。如同那年晚自习时教室里的烛光,被风一吹,噗嗤一下就灭了。

这是一座带有前后院、远离村庄的老屋。早年前,刘明的爹妈因为和儿媳不对付,一气之下在村东头靠近堰塘边盖了两间小屋,自已独自生活。老俩口相继过世后,这老屋也就杵在那里,与清风为伴,平时少有人来。刘明两口子把屋后空地开垦出来,春种菠菜夏种瓜,秋种萝卜冬储藏,倒也不亦乐乎。平日里闲了就去侍弄一番。直到老张租住到这里,这屋内才有些生气。

其实老张家原先也是挺和睦的,当代课教师那十几年,烟酒不沾的他,年年多少有点工资全部上交儿媳,自己也不私攒小金库,一家人倒也相安无事。可自从那年民师大清退,所有代课老师“原则上”无条件清退后,老张没有了进项,他的好日子也算到头了。儿媳没得好脸色,常常指鸡骂狗,儿子怕老婆,屁也不敢放一个。老张好面子,哪能受这窝囊气?一怒之下,自己租房单过。

代了十几年课的老张,期间可谓风光无限。从进校的第一年起,年年被评为优秀班主任,地方报刊、省级杂志上发表教研论文三十多篇,所教的语文或是数学,在全镇统考中次次拔得头筹。高光的时候,是从全镇的评优教师队伍里杀出,一路过关斩将,所向披靡,一直杀到县教委的大礼堂。九月十号这天,在鞭炮齐鸣、锣鼓喧天中他捧回张大奖状,捧回本烫金的证书,捧回个大瓷缸,缸上面印有金灿灿的几个大字,中间是一个“奖”字,围着它的一圈字是:县优质课教师。老张至今还清楚地记得,县教委许主任拉着他的手,亲切地说道:老张同志呀,你辛苦了!在教育的田野上,你是一位辛勤耕耘的园丁,用爱与智慧为祖国培养了一代又一代的栋梁之材。三尺讲台见证了你对教育事业的热爱、追求与奉献。岁月不减师恩,人民感谢你呀!那亲切的话语,如同三月的煦风,吹得人心里暖烘烘的。

沉浸在回忆中的老张,丝毫没有注意到外面己经变了天。雨下起来了,起先淅淅沥沥,而后豆大的雨点砸下来,砸在屋顶上,发出很大的声响,砸开一朵朵的水花,娇艳无比。从瓦缝露进来的雨点,发出滴答的声音。远处,鞭炮声噼里啪啦,他知道,今天是9月10号,是第41个教师节,朱集各学校正举行联欢呢。他也知道,这些己与他无缘,他们这批代课的,在师资力量极度匮乏的年代挺身而出,用热血和青春,执着与奉献,拯救了教育,河过桥拆,卸磨杀驴,他们早已成为过去式,被边缘化了。曾经大好的青春年华,无怨无悔地、无私地奉献给了党的教育事业了,而今年老体衰,谁还记得这些当年勇堵枪眼的人?他记得曾经教过学生唱过一首歌,中间有句歌词这样唱的:人民不会忘记,祖国不会忘记。……而今,时过境迁,教歌的人呢?只是残存在人们的记忆中,和饭后的谈资中了。

不能想了,越想越难受,越想越委屈,越想越想哭。他挣扎着想坐起来,看看箱子里那一大摞奖状和奖杯,这是他代课十几年的收获和荣誉,也是他引以为傲的,是他活下去的精神支柱。他可宝贝这些东西了,时常擦拭它,从中回忆起那段激情燃烧的岁月。每当这时候,老伴就笑话他:破烂玩艺,不当吃不当喝,卖废品也值不到2毛钱。他气得嘟囔着嘴却无法反驳。

态度温和、教学认真的老张是学生眼中的好老师,家长眼中的好老师,同事眼中的老好人。生性耿直,真诚善良的老张,在人生的道路上却一次次摔跤,一次次失败,且是___失败透顶。

当初离开讲台的时候,他迷茫过,失落过,暗地流过泪,他不明白,自己这么热爱教学,立志终身从教,全身心地投入,还取得了这么骄人的成绩,为学校争得了荣誉,可清退的大棒还是打在了自己头上,问题究竟出在哪儿?他百思不得其解。有精明的同事点醒他,说他老抠,中国的社会是人情社会,关系社会,你一毛不拔,不舍得花钱送礼,“原则”上的事,离了“烟酒”能行?人情世故咋不懂?光靠苦干实干,成绩再优秀有球用?老张苦笑,他信奉的是“人不可有傲气,但不可无傲骨”的人生信条,骨子里不屑于低头求人。“书呆子”,精明的同事暗自讥讽道。

天越来越黑了,冷不丁传来了几声狗叫,很近的样子,惊得他打个机灵,一下子又回到了现实。漆黑的天,漆黑的夜,闪电把天幕撕开一道口子,那滚动的炸雷,在口子边缘炸响……,他大口地喘息着,脸色苍白的有些吓人……。稍顷,他猛地睁开沉重的眼睑,吃力举起那个大瓷缸,嘴里嘟囔着喊道:贵儿呀……贵儿呀……,水……水……。___贵儿,是他的宝贝儿子。___回答他的,只有风声,雨声,以及雨点敲打窗棂的噼里啪啦的声音。

“咔嚓”一个炸雷,震得窗户咣啷咣啷乱颤,他裹紧烂被褥,浑身不自觉地抖起来。他喃喃道:……老伴……,老……伴……,等……等……等等我……。他连叹几口长气……,闪电下白昼一般,窗户的玻璃上,映照出一个枯瘦的人影。

己过了三天了,老张还没来交房租。刘妻说。

嗯,是过了两三天了。刘明接腔道。

要不,咱今天过去催一下,顺便把屋后的花生地里的草薅一下。刘妻边往外走边说。刘明顺从地跟在后面。

临近老屋,一股腐烂刺鼻的气味直冲天灵盖,越走得近,那股腐烂刺鼻的气味愈加冲人。

门是虚掩着的,推开房门,二人目瞪口呆。老张斜歪在床边。浑身长满尸斑且己高度腐烂,右臂耷拉着,弯曲的手指上挂着那个粗大的搪瓷缸,上面闪耀着金光灿灿的几个大字:

奖,县优质课教师。

2025.09.10.襄阳

精华热点

精华热点