第四章 山雨欲来

初夏的黄土高原,热浪开始在沟壑间蒸腾。初二学年的最后一个月,空气里弥漫着期末考试前的紧张气息,也夹杂着对暑假的隐隐期待。

一个周日的下午,建军正在教室复习几何题,李卫东气喘吁吁地跑进来:“建军,快回宿舍!你村里来人了,说你爹出事了!”

建军手中的粉笔“啪”地折断。他冲出教室,看见同村的李大爷正站在宿舍门口,满脸焦急。

“你爹修梯田时摔下山崖了!”李大爷一把拉住建军,“伤得不轻,快回去看看!”

建军脑子“嗡”的一声,来不及向老师请假,抓起书包就跟着李大爷往外跑。二十里山路,他们几乎是一路小跑着回去的。

太阳偏西时,他们终于赶到张家洼。建军家的土窑外围着几个邻居,见他回来,纷纷让开道。窑洞里,父亲躺在土炕上,脸色苍白,右腿裹着厚厚的布条,渗着血迹。母亲坐在炕沿,眼睛红肿。

“爹!”建军扑到炕前。

父亲勉强睁开眼,挤出一丝笑容:“没事...就是摔了一下...”

邻居张婶把建军拉到一边,低声说:“你爹从三丈高的崖上摔下来,幸亏被棵树挡了一下。腿摔断了,乡卫生所的大夫来包扎过,说要静养三个月不能下地。”

建军的心里一沉。父亲是家里的主要劳动力,他不能下地干活,意味着工分挣不够,口粮就成了问题。

那天晚上,建军一夜未眠。他听着父亲因疼痛而发出的呻吟,看着母亲悄悄抹泪,第一次真切地感受到生活的残酷。

天快亮时,他做了个决定。

早饭时,他对母亲说:“娘,我不去上学了。我在家干活,挣工分。”

母亲愣住了,随即哭起来:“你说啥傻话!你好不容易考上中学,成绩那么好...”

“爹不能干活,光靠你一个人挣工分不够吃。”建军冷静得不像个十四岁的少年,“我是家里长子,应该担起责任。”

父亲在炕上听见了,挣扎着想坐起来:“胡说!我就是瘸了这条腿,也不能耽误你念书!”

但建军已经下定了决心。早饭后,他去找生产队长,要求顶替父亲的工作。

队长抽着旱烟,沉吟良久:“建军啊,你的心意是好的。但修梯田的活太重,你扛不住。这样吧,你去放羊,一天五个工分。”

就这样,建军成了生产队的放羊娃。每天清晨,他赶着三十多只羊上山,日落才归。放羊时,他带着课本,羊吃草时他就看书。但毕竟精力分散,学习进度慢了许多。

王老师听说后,专门来山上找他。

“你就这么放弃了?”王老师痛心疾首,“你爹娘辛苦供你上学,为的是什么?”

建军看着远处起伏的山峦,声音低沉:“老师,我不能看着家里挨饿。”

王老师沉默了一会儿,说:“这样,你白天放羊,晚上来学校,我继续教你。中学那边,我去跟你班主任说情,保留学籍,等你爹伤好了再回去。”

建军犹豫着。他知道这意味着王老师要付出更多心血。

“别犹豫了!”王老师拍拍他的肩膀,“你是读书的料,不能荒废在这山沟里!”

从那天起,建军开始了白天放羊、晚上学习的生活。王老师不知从哪里又找来一些参考书,每晚在煤油灯下辅导他。有时赵小梅也会来,安静地坐在角落听讲,偶尔帮忙磨墨递水。

七月中的一天,建军放羊时突遇暴雨。他急着把羊赶回圈,不小心滑下山坡,扭伤了脚踝。幸亏赵小梅路过发现,扶着他一瘸一拐地回了家。

那天晚上,雨一直下。建军疼得睡不着,忽然听见窑洞后有奇怪的声响。他拄着棍子出去查看,发现窑洞后的土崖因雨水浸泡,已经开始滑坡!

“爹!娘!快起来!后崖要塌了!”建军大声呼喊。

母亲先被惊醒,见状急忙叫醒父亲。邻居们听到动静也赶来帮忙。大家七手八脚地把建军父母扶出窑洞。刚出来不久,伴随着一阵轰隆声,窑洞后墙被塌下的土石冲垮了半边。

看着几乎被埋的土炕,建军母亲腿一软坐在地上:“老天爷啊,这要是晚一步...”

这场雨连续下了三天,建军家的窑洞完全不能住了。生产队临时安排他们住进队部的空房,但这不是长久之计。

重建窑洞需要钱和劳力,而建军家两者都缺。父亲腿伤未愈,建军脚踝扭伤,母亲一个人无力承担重活。

就在一家人愁眉不展时,村民们伸出了援手。李大爷带头组织劳力,大家决定利用农闲时间帮建军家挖新窑洞。

“咱们庄稼人别的不多,就是有一把力气!”李大爷说。

更让建军感动的是,周富强不知从哪里听说他家的困难,竟然让父亲开车送来了一车建材和五十元钱。

“这是我攒的压岁钱,”周富强把钱塞给建军,“别说不要,同学有难应该帮忙。”

建军握着那些皱巴巴的毛票,眼眶发热。他想起当初周富强嘲笑他“穷鬼”的情形,恍如隔世。

新窑洞选址在村东头的缓坡上,二十多个村民轮流帮忙,挖土、夯墙、上梁...建军脚伤好些后,也加入劳动。虽然大家都很累,但气氛却很热烈,仿佛是在办喜事。

王老师每天都来工地,有时帮忙递工具,有时给大家读报讲故事。休息时,他就在工地上给建军讲课,其他村民也围过来听,成了特殊的“露天课堂”。

一个月后,新窑洞终于挖成了。虽然比原来的小,但更坚固干燥。搬家那天,母亲特意蒸了一锅白馍馍招待帮忙的乡亲。

晚上,建军在新窑洞里点起煤油灯,继续学习。父亲看着他专注的侧脸,突然说:“下个月你就回学校吧。”

建军抬起头:“可是你的腿...”

“能拄拐走动了。队上安排我看果园,轻省活。”父亲语气坚定,“你不能一辈子放羊。”

九月初,建军终于重返校园。离开两个多月,功课落下一大截。尤其是英语,又几乎忘光了。

班主任没有责备他,反而安排学习委员帮他补课。让建军惊讶的是,周富强主动提出和他结成“一帮一”对子。

“我英语好,帮你补英语;你数学好,帮我补数学。”周富强说得很实在。

重返校园的生活并不轻松。建军既要追赶落下的课程,又要担心家里的情况。每个月回家一次,他都能看到父亲鬓角新增的白发,母亲眼角加深的皱纹。

十月份,全县中学生数学竞赛开始报名。数学老师鼓励建军参加:“你虽然落下一些课,但数学底子好,可以试试。”

建军犹豫了。参赛要集中培训,会占用更多时间。而且去县城参赛需要路费和住宿费,对家里是额外负担。

没想到周富强听说后,直接帮他报了名,还垫付了费用:“算我借你的,将来你有钱了再还。”

培训持续了半个月,每天下午课后两小时。建军格外珍惜这个机会,如饥似渴地吸收着知识。培训老师发现他的天赋,特意多给他开小灶。

竞赛日在十一月的第一个周日。早晨五点,建军和周富强就搭上了去县城的拖拉机。深秋的寒风吹得人脸颊生疼,但建军心里却热乎乎的。

考场设在县一中教室。来自全县的数学尖子齐聚一堂,气氛紧张。试卷发下来,建军深吸一口气,开始答题。

题目很难,尤其是最后一道平面几何证明题,许多考生看了直摇头。建军却想起夏天放羊时,躺在山坡上观察羊群吃草的路线,忽然灵光一现,找到了一条巧妙的辅助线作法。

交卷后,周富强哭丧着脸:“最后那道题我完全没思路!你呢?”

建军谦虚地说:“试着做了一下,不知道对不对。”

回学校的路上,周富强一直在抱怨题目太难。建军却望着车外飞逝的黄土高坡,心里异常平静。无论结果如何,他都已经尽力了。

两周后,竞赛结果出来了。建军获得全县第三名!消息传到学校,整个初二(三)班都沸腾了。

校长在晨会上亲自颁奖,还宣布奖励建军十元钱。握着那张大团结,建军的手微微颤抖。这是他人生中第一次“赚”到的钱。

放学后,他去供销社用这钱给父亲买了瓶虎骨酒,给母亲买了条围巾,还给王老师买了支新钢笔。

周末回家,当他把礼物一样样拿出来时,母亲哭了,父亲久久抚摸着那瓶虎骨酒,没说一句话。但建军看到,父亲的眼角有泪光闪烁。

那天晚上,父亲难得地喝了点酒,话也多了起来:“建军啊,爹这辈子最大的心愿,就是看你考上大学,走出这山沟沟。”

建军郑重地点头:“爹,我一定努力。”

夜深了,建军在新窑洞里点灯学习。窗外,北风呼啸,似乎预示着这个冬天不会太好过。但他的内心却异常坚定,如同窑洞后新砌的石墙,经得起风雨的考验。

他知道,前方的路还很长,也许还会有更多的艰难险阻。但他已经学会了在困境中寻找希望,在挫折中积累力量。

黄土高坡的儿女,从来都是在磨难中成长的。

第五章 寒冬暖阳

数学竞赛的喜悦很快被严冬的现实冲淡。这一年冬天来得特别早,刚进十二月,就已经下了两场大雪。

最让人担忧的是,建军父亲的腿伤因为寒冷复发,又开始疼痛难忍。乡卫生所的大夫来看过,说是伤了筋骨,遇冷就会疼,需要长期调理。

这意味着父亲整个冬天都不能干重活,家里的重担依然压在建军和母亲身上。

雪下得最大的那天,周富强突然来找建军:“我爹说,让你爹去我们家的烤烟房帮忙看火,活不重,就是在屋里守着,一天还能挣八个工分。”

建军愣住了。周富强的父亲是乡供销社主任,家里确实有个烤烟房,冬天用来烘干烟草。

“这...太麻烦你们了...”建军不知该说什么好。

周富强摆摆手:“麻烦啥!你爹细心,交给他我们放心。再说,”他压低声音,“我知道你担心家里,学习都分心了。”

就这样,建军的父亲有了份轻省活计,不仅解决了工分问题,还能在温暖的烤烟房里养腿。建军心里的石头总算落地了。

临近期末,学习任务越来越重。初二新增了物理课,许多同学感到吃力。建军却对物理产生了浓厚兴趣,尤其是光学和力学部分,他觉得这些知识与黄土高原上的日常生活息息相关。

“为什么井水冬暖夏凉?”“为什么山区的天黑得早?”“为什么修梯田要建成外高内低?”...这些从小就困惑他的问题,在物理课上找到了答案。

物理老师是个刚从师范毕业的年轻人,姓陈,对建军格外赏识:“你能把理论和实际联系起来,这很难得。”

一天放学后,陈老师叫住建军:“明年开春有个全省中学生物理竞赛,你想参加吗?”

建军犹豫了。数学竞赛已经占用不少时间,物理竞赛需要更多准备。

陈老师看出他的顾虑:“培训都在课余时间,不耽误正常学习。至于参考书,”他拍拍办公桌上的一摞书,“我这儿都有,可以借给你。”

就这样,建军开始了物理竞赛的培训。每天下午放学后,他留在教室多学一小时,周末则整天泡在物理实验室——其实就是一间放了些简单器材的储藏室。

陈老师经常自掏腰包买些实验材料,指导建军做简单的物理实验。电流表、滑轮组、凸透镜...这些看似简单的器材,为建军打开了一扇通往科学世界的大门。

元旦前夕,学校组织文艺汇演。班主任要求每个班出个节目,同学们推选建军和周富强说相声——因为两人一瘦一胖,一站出来就有喜剧效果。

建军本来想拒绝,但周富强一口答应下来:“放心吧,稿子我写,你跟着我说就行。”

表演那天,他们说的相声《我的理想》逗得全场捧腹。建军扮演想当科学家的农村娃,周富强扮演想当企业家的干部子弟,两人一唱一和,既幽默又发人深省。

表演结束后,校长特意走过来拍拍建军的肩膀:“说得好!无论将来做什么,都不要忘了根在哪里。”

这句话深深印在建军心里。那天晚上,他在日记中写道:“我的根在这片黄土地,无论将来走到哪里,都要回来报效家乡。”

寒假来临前,全县统考的成绩公布了。建军考了全班第五,虽然比上学期下降两名,但考虑到他缺课两个月,已经相当不错。最让他高兴的是,英语考了八十五分,创下个人最好成绩。

英语老师比他还兴奋:“看看!我说过你能行!”

放假离校那天,周富强神秘兮兮地塞给建军一个布包:“回去再看。”

建军在路上打开布包,里面是一本崭新的英汉词典和一支手电筒。词典扉页上写着:“送给最好的学习伙伴——周富强”。手电筒则是让他晚上学习用的,省得费油灯。

建军的眼眶湿润了。他想起一年前周富强嘲笑他的情形,感慨万千。

这个寒假,建军除了帮家里干活,大部分时间都用来自学物理和英语。王老师仍然每周来辅导他两次,有时带着赵小梅一起来。

小梅现在已经能读报纸了,偶尔还会问建军一些中学的功课。建军发现她特别聪明,一点就通,可惜没有上学的机会。

春节前的一天,小梅突然红着脸问建军:“你以后...会娶城里姑娘吗?”

建军被问愣了,一时不知如何回答。

小梅急忙说:“我瞎问的!你别在意!”说完就跑开了。

建军看着她的背影,心里泛起异样的波澜。他从未想过这个问题,他的心思全在读书上。

春节那天,建军家难得地包了饺子。虽然馅里肉少菜多,但一家人围坐在一起,其乐融融。父亲喝了几口酒,话多了起来:“等开春我腿好了,多种些烤烟,攒钱给你上大学。”

母亲悄悄抹泪,不知是高兴还是心酸。

正月初三,周富强居然来拜年了,骑着他那辆崭新的自行车,车把上挂满了礼物。

“叔叔阿姨过年好!”他嘴甜地叫着,递上两瓶酒和一条烟,“我爹让我来的,说感谢建军帮我学习,我期末考了第二十名,进步了十五名呢!”

建军父母受宠若惊,忙招呼周富强吃饭。周富强也不客气,盘腿上炕,吃着野菜饺子香得很。

饭后,两个少年爬上山梁。冬日的黄土高原一片苍茫,远处的山峦如黛,近处的沟壑纵横。

周富强突然说:“建军,我以前觉得你们农村娃又土又笨,现在我发现自己错了。”

建军笑笑没说话。

“我爹说,你是真金不怕火炼。”周富强很认真,“将来你一定有出息。”

开学前一周,物理竞赛的集训开始了。陈老师把建军叫到学校,进行强化训练。有时练到太晚,建军就睡在陈老师的宿舍里。

竞赛日在三月中旬,地点在省城兰州。这是建军第一次出远门,既兴奋又紧张。

临行前夜,母亲把他的衣服洗得干干净净,父亲默默塞给他五元钱:“城里东西贵,别饿着。”

周富强送来一双半新的胶鞋:“走路多,穿这个舒服些。”

王老师则给他一个小本子:“遇到不懂的单词就记下来,回来我教你。”

去兰州的长途车上,建军紧挨车窗,贪婪地看着窗外飞逝的风景。黄土高原、黄河、梯田、村庄...一切都那么新鲜又熟悉。

省城的繁华让他眼花缭乱:高楼大厦、车水马龙、霓虹闪烁...但最让他震撼的,是兰州大学的大门。陈老师特意带他们从大学门前经过,说:“希望明年这时候,你们能以新生的身份走进这里。”

物理竞赛的题目很难,尤其是实验题。但建军沉着应对,把平时积累的知识全都用上了。交卷后,陈老师急切地问:“考得怎么样?”

建军想了想:“最后一道电路题可能做错了。”

回程的路上,同学们都在讨论考题,建军却望着窗外的田野出神。他在想:省城这么好,为什么还有那么多人宁愿留在穷乡僻壤?家乡的落后,究竟该如何改变?

这些问题困扰着他,直到回到刘寨乡也没有答案。

竞赛结果要一个月后才公布,建军很快投入到期中考试的复习中。四月份的黄土高原,风沙很大,教室的窗户经常被沙土覆盖。学生们一边擦窗户一边背书,成了特殊的风景。

一天下午,沙尘暴特别大,学校提前放学。建军顶着风沙往家走,忽然看见前面有个熟悉的身影在艰难前行。是赵小梅,她背着一捆柴火,几乎被风吹得站不稳。

建军快步上前帮她扶住柴火:“这么大的风,你怎么还上山?”

小梅抹了把脸上的沙土:“家里没柴了,娘还等着做饭呢。”

两人顶着风沙艰难前行。建军看着小梅被风吹得通红的脸颊,突然说:“你想不想继续上学?”

小梅苦笑:“想有啥用?我爹说女孩子迟早要嫁人,读书浪费钱。”

“我可以教你!”建军脱口而出,“每周日,我还像以前那样教你!”

小梅的眼睛亮了一下,随即又暗淡下去:“你马上要初三了,功课紧,别为我耽误时间。”

“不耽误!”建军很坚决,“教你的同时,我也在复习。”

从那个周日开始,建军真的开始教小梅功课。不仅语文数学,还教她一些简单的物理化学知识。小梅学得很快,有时甚至能举一反三。

王老师知道后,不但没反对,还经常来指导:“小梅要是生在城市,准是个大学生料子。”

五月初,物理竞赛结果公布了。建军获得全省二等奖!消息传来,整个刘寨中学都轰动了。这是学校有史以来在省级竞赛中取得的最好成绩。

校长在晨会上大力表扬建军,还奖励他二十元钱。这次,建军没有全部花在家里,而是用一部分钱买了些参考书和实验器材,放在教室供大家使用。

周富强拍着他的肩膀:“真有你的!将来成了科学家,可别忘了老同学!”

喜悦之余,建军也感到了压力。马上就要初三了,中考决定着他能否上高中,能否实现大学梦。而家里的经济状况依然拮据,父亲腿伤虽有好转,但仍不能干重活。

一个周末,建军和王老师坐在老杏树下聊天。杏花已经谢了,结出了青涩的小果。

王老师突然说:“教育局要调我去乡中心小学当教导主任。”

建军一愣:“那...村小学怎么办?”

“暂时没有新老师来,可能由邻村老师代课。”王老师叹了口气,“我也舍不得孩子们,但这是组织安排。”

建军沉默了。王老师是他的启蒙恩师,更是他精神上的引路人。虽然乡中心小学不远,但毕竟不能像现在这样随时请教了。

“你放心,”王老师仿佛看穿他的心思,“我每周还会回来,你的功课我照样管。”

夏风吹过,杏叶沙沙作响。建军望着这片生他养他的黄土地,忽然感到一种前所未有的责任感和使命感。

恩师将要奔赴新的岗位,而他也要面临人生的新阶段。前路或许依然艰难,但他已经准备好了。

因为他知道,在这片看似贫瘠的土地上,希望正如杏树的新果,正在悄悄生长。

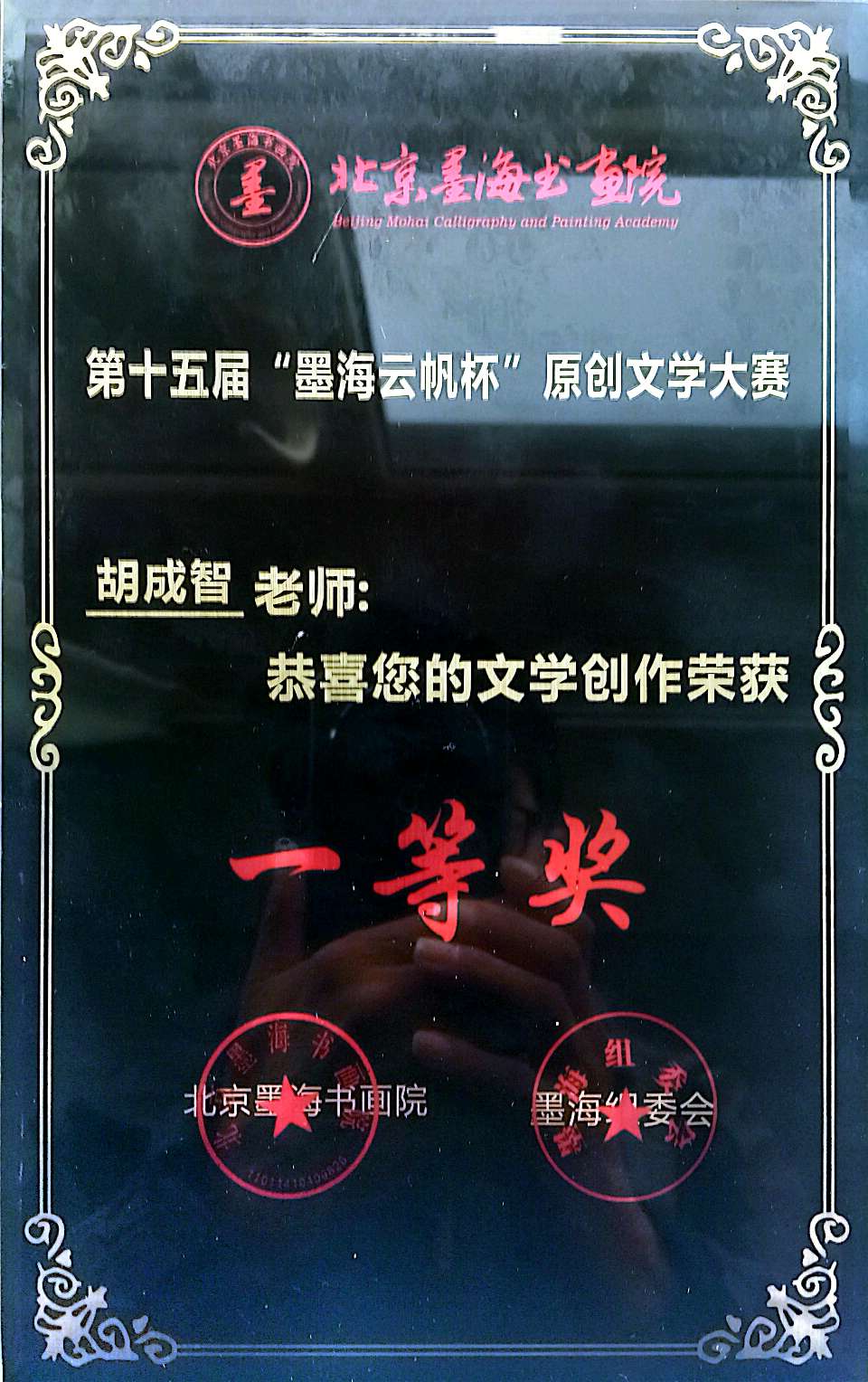

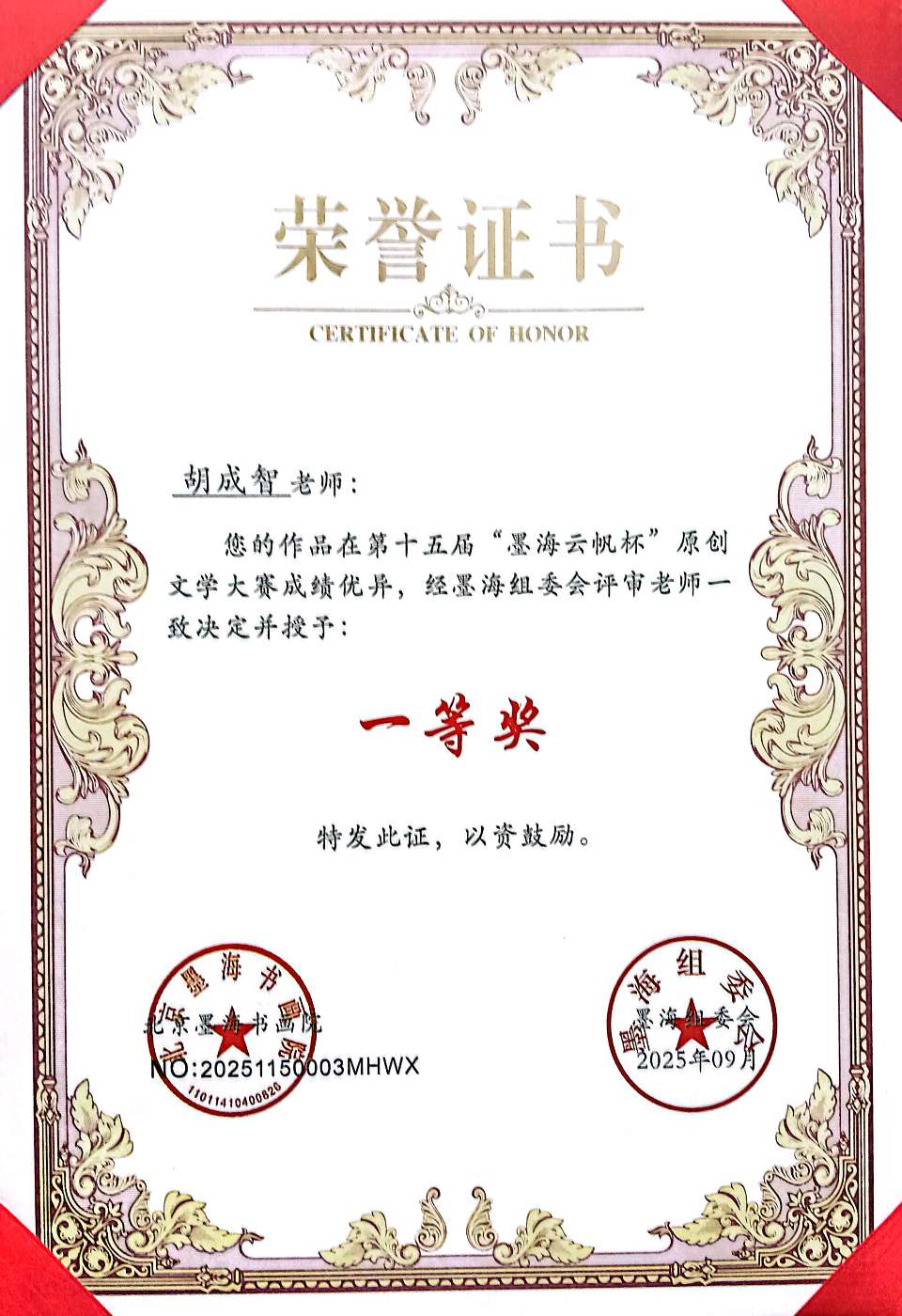

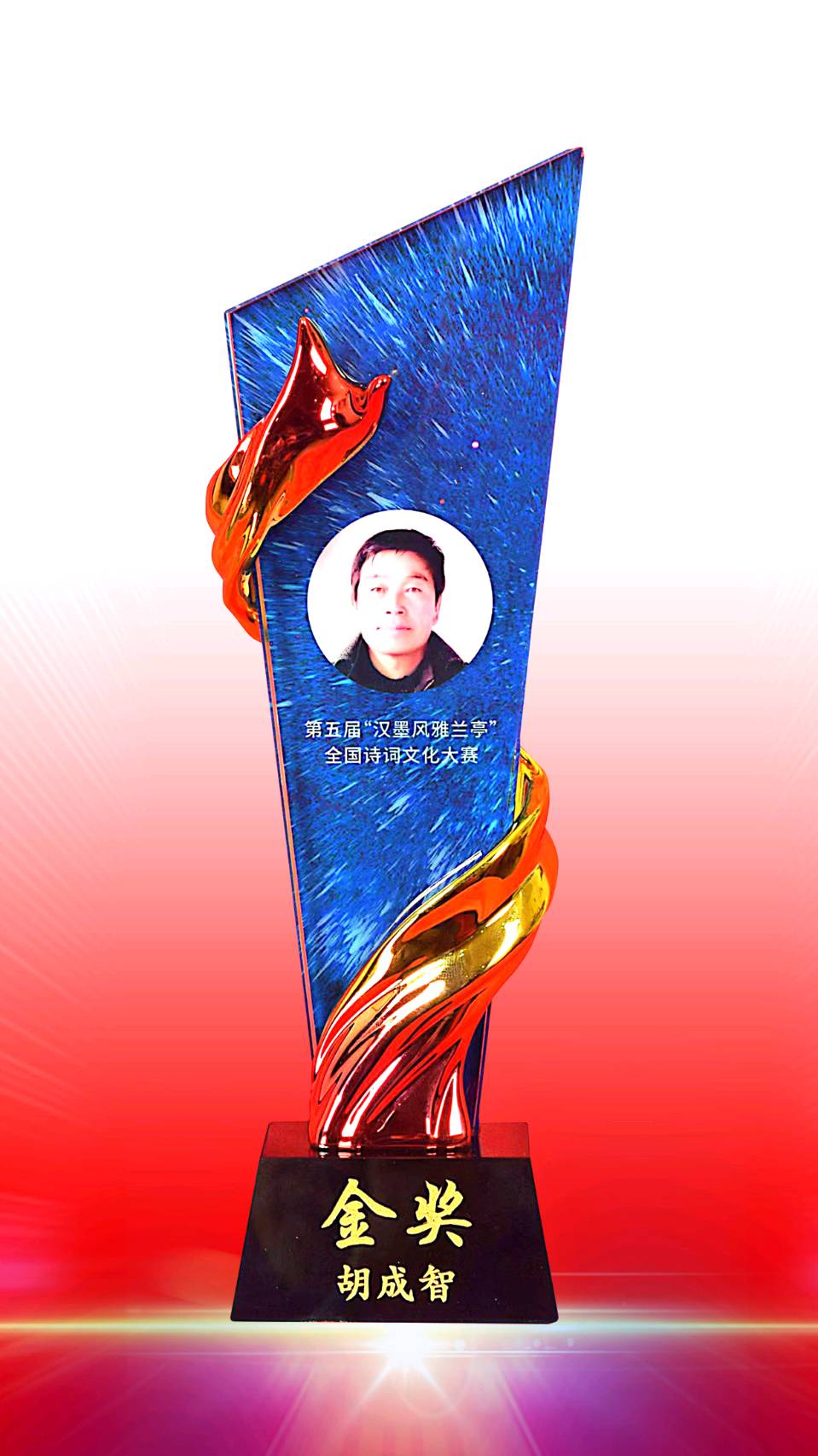

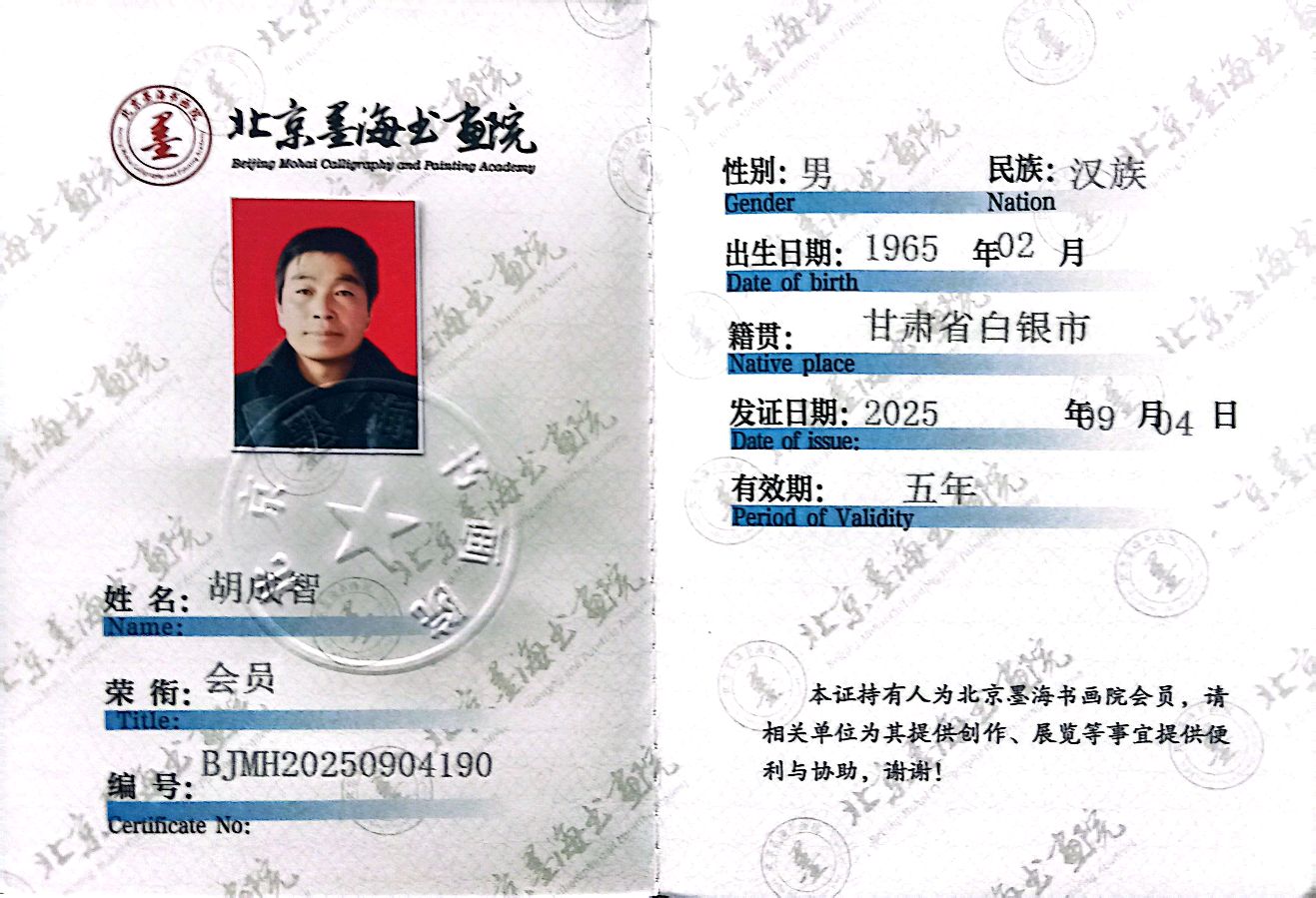

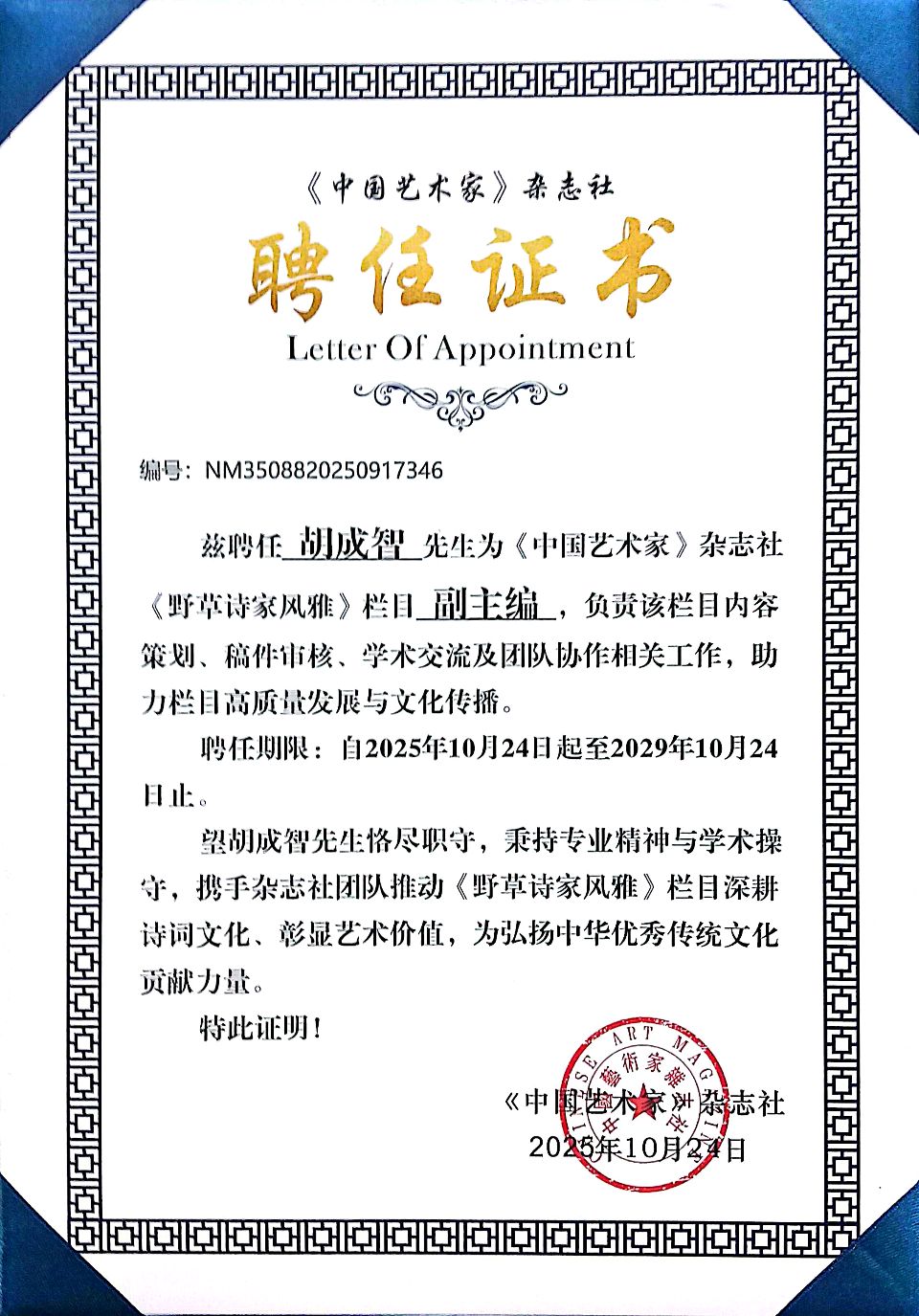

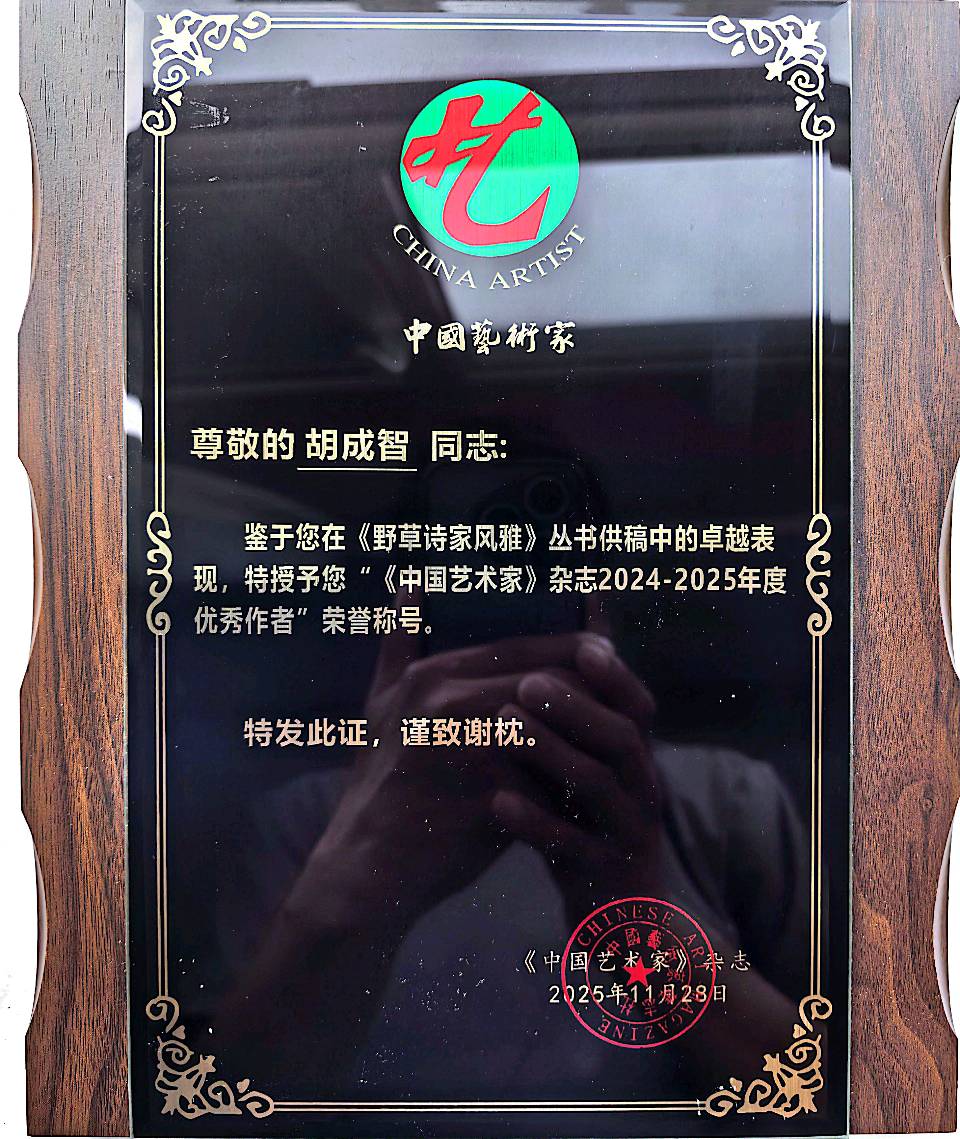

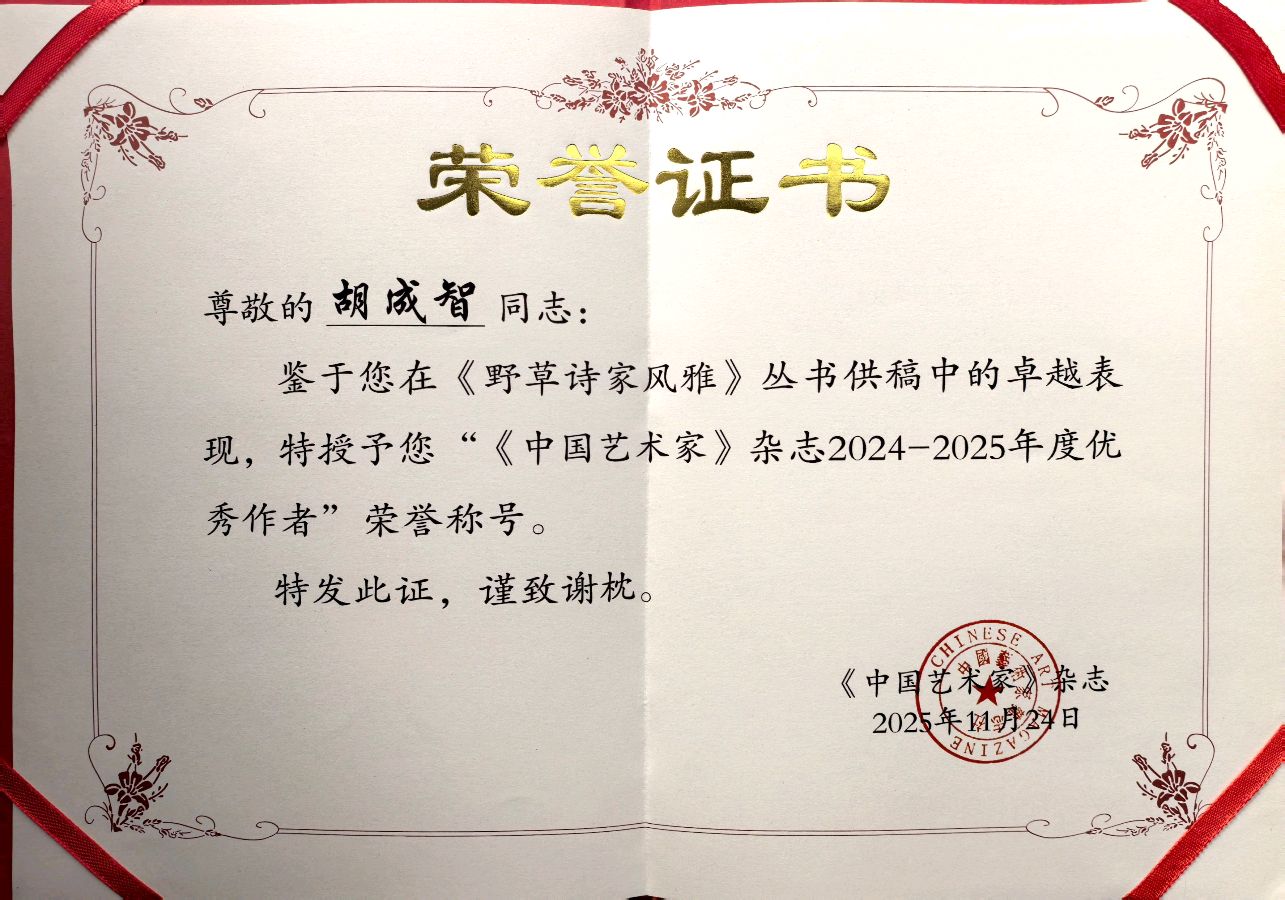

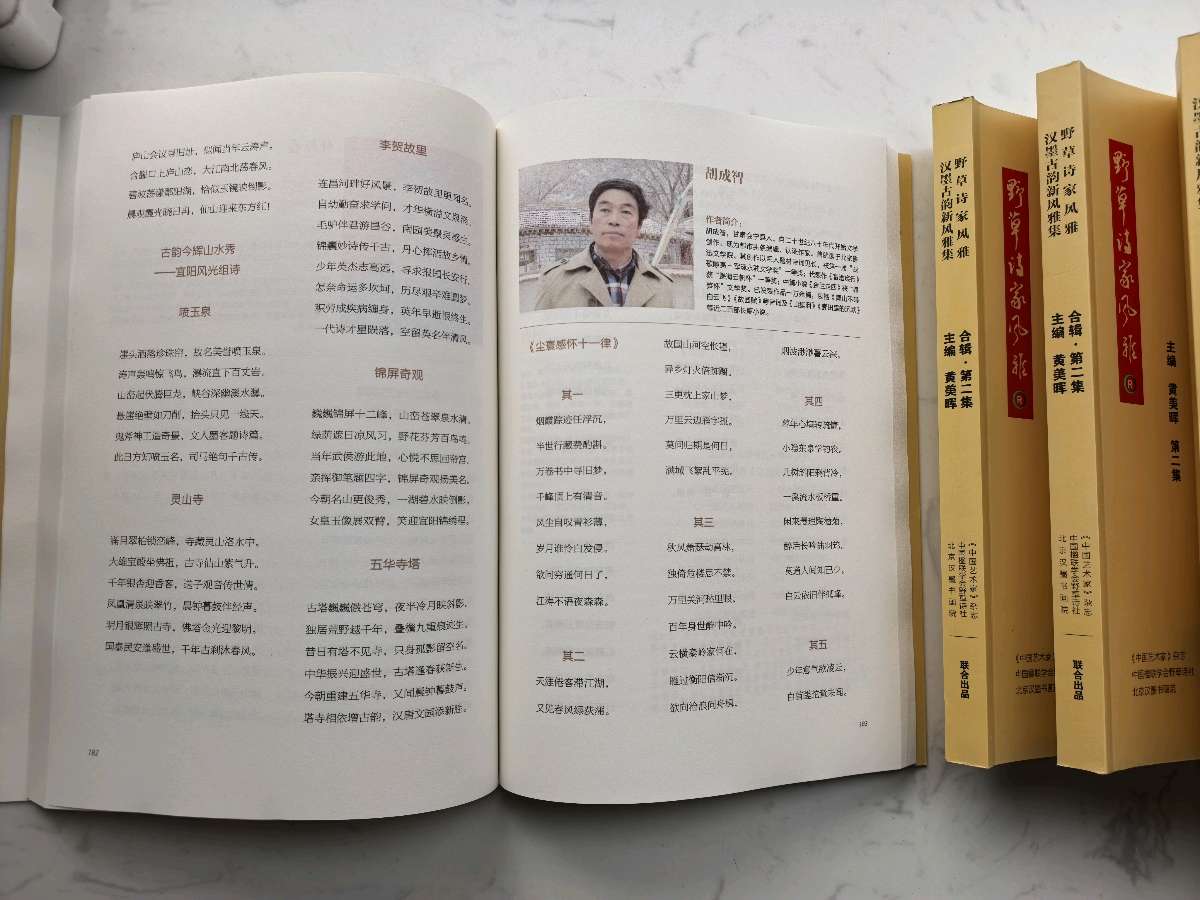

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。

长篇小说有:

《高路入云端》《野蜂飞舞》《咽泪妆欢》《野草》《回不去的渡口》《拂不去的烟尘》《窗含西岭千秋雪》《陇上荒宴》《逆熵编年史》《生命的代数与几何》《孔雀东南飞》《虚舟渡海》《人间世》《北归》《风月宝鉴的背面》《因缘岸》《风起青萍之末》《告别的重逢》《何处惹尘埃》《随缘花开》《独钓寒江雪》《浮光掠影》《春花秋月》《觉海慈航》《云水禅心》《望断南飞雁》《日暮苍山远》《月明星稀》《烟雨莽苍苍》《呦呦鹿鸣》《风干的岁月》《月满西楼》《青春渡口》《风月宝鉴》《山外青山楼外楼》《无枝可依》《霜满天》《床前明月光》《杨柳风》《空谷传响》《何似在人间》《柳丝断,情丝绊》《长河入海流》《梦里不知身是客》《今宵酒醒何处》《袖里乾坤》《东风画太平》《清风牵衣袖》《会宁的乡愁》《无边的苍茫》《人间正道是沧桑》《羌笛何须怨杨柳》《人空瘦》《春如旧》《趟过黑夜的河》《头上高山》《春秋一梦》《无字天书》《两口子》《石碾缘》《花易落》《雨送黄昏》《人情恶》《世情薄》《那一撮撮黄土》《镜花水月》 连续剧《江河激浪》剧本。《江河激流》 电视剧《琴瑟和鸣》剧本。《琴瑟和鸣》《起舞弄清影》 电视剧《三十功名》剧本。《三十功名》 电视剧《苦水河那岸》剧本。《苦水河那岸》 连续剧《寒蝉凄切》剧本。《寒蝉凄切》 连续剧《人间烟火》剧本。《人间烟火》 连续剧《黄河渡口》剧本。《黄河渡口》 连续剧《商海浮沉录》剧本。《商海浮沉录》 连续剧《直播带货》剧本。《直播带货》 连续剧《哥是一个传说》剧本。《哥是一个传说》 连续剧《山河铸会宁》剧本。《山河铸会宁》《菩提树》连续剧《菩提树》剧本。《财神玄坛记》《中微子探幽》《中国芯》《碗》《花落自有时》《黄土天伦》《长河无声》《一派狐言》《红尘判官》《诸天演教》《量子倾城》《刘家寨子的羊倌》《会宁丝路》《三十二相》《刘寨的旱塬码头》《刘寨史记-烽火乱马川》《刘寨中学的钟声》《赖公风水秘传》《风水天机》《风水奇验经》《星砂秘传》《野狐禅》《无果之墟》《浮城之下》《会宁-慢牛坡战役》《月陷》《灵隐天光》《尘缘如梦》《岁华纪》《会宁铁木山传奇》《逆鳞相》《金锁玉关》《会宁黄土魂》《嫦娥奔月-星穹下的血脉与誓言》《银河初渡》《卫星电逝》《天狗食月》《会宁刘寨史记》《尘途》《借假修真》《海原大地震》《灾厄纪年》《灾厄长河》《心渊天途》《心渊》《点穴玄箓》《尘缘道心录》《尘劫亲渊》《镜中我》《八山秘录》《尘渊纪》《八卦藏空录》《风水秘诀》《心途八十一劫》《推背图》《痣命天机》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《天咒秘玄录》《九霄龙吟传》《星陨幽冥录》《心相山海》《九转星穹诀》《玉碎京华》《剑匣里的心跳》《破相思》《天命裁缝铺》《天命箴言录》《沧海横刀》《悟光神域》《尘缘债海录》《星尘与锈》《千秋山河鉴》《尘缘未央》《灵渊觉行》《天衍道行》《无锋之怒》《无待神帝》《荒岭残灯录》《灵台照影录》《济公逍遥遊》三十部 《龙渊涅槃记》《龙渊剑影》《明月孤刀》《明月孤鸿》《幽冥山缘录》《经纬沧桑》《血秧》《千峰辞》《翠峦烟雨情》《黄土情孽》《河岸边的呼喊》《天罡北斗诀》《山鬼》《青丘山狐缘》《青峦缘》《荒岭残灯录》《一句顶半生》二十六部 《灯烬-剑影-山河》《荒原之恋》《荒岭悲风录》《翠峦烟雨录》《心安是归处》《荒渡》《独魂记》《残影碑》《沧海横流》《青霜劫》《浊水纪年》《金兰走西》《病魂录》《青灯鬼话录》《青峦血》《锈钉记》《荒冢野史》《醒世魂》《荒山泪》《孤灯断剑录》《山河故人》《黄土魂》《碧海青天夜夜心》《青丘狐梦》《溪山烟雨录》《残霜刃》《烟雨锁重楼》《青溪缘》《玉京烟雨录》《青峦诡谭录》《碧落红尘》《天阙孤锋录》《青灯诡话》《剑影山河录》《青灯诡缘录》《云梦相思骨》《青蝉志异》《青山几万重》《云雾深处的银锁片》《龙脉劫》《山茶谣》《雾隐相思佩》《云雾深处的誓言》《茶山云雾锁情深》《青山遮不住》《青鸾劫》《明·胡缵宗诗词评注》《山狐泪》《青山依旧锁情深》《青山不碍白云飞》《山岚深处的约定》《云岭茶香》《青萝劫:白狐娘子传奇》《香魂蝶魄录》《龙脉劫》《沟壑》《轻描淡写》《麦田里的沉默》《黄土记》《茫途》《稻草》《乡村的饭香》《松树沟的教书人》《山与海的对话》《静水深流》《山中人》《听雨居》《青山常在》《归园蜜语》《无处安放的青春》《向阳而生》《青山锋芒》《乡土之上》《看开的快乐》《命运之手的纹路》《逆流而上》《与自己的休战书》《山医》《贪刀记》《明光剑影录》《九渊重光录》《楞严劫》《青娥听法录》《三界禅游记》《云台山寺传奇》《无念诀》《佛心石》《镜天诀》《青峰狐缘》《闭聪录》《无相剑诀》《风幡记》《无相剑心》《如来藏剑》《青灯志异-开悟卷》《紫藤劫》《罗经记异录》《三合缘》《金钗劫》《龙脉奇侠录》《龙脉劫》《逆脉诡葬录》《龙脉诡谭》《龙脉奇谭-风水宗师秘录》《八曜煞-栖云劫》《龙渊诡录》《罗盘惊魂录》《风水宝鉴:三合奇缘》《般若红尘录》《孽海回头录》《无我剑诀》《因果镜》《一元劫》《骸荫录:凤栖岗传奇》《铜山钟鸣录》《乾坤返气录》《阴阳寻龙诀》《九星龙脉诀》《山河龙隐录》《素心笺》《龙脉奇缘》《山河形胜诀》《龙脉奇侠传》《澄心诀》《造化天书-龙脉奇缘》《龙脉裁气录》《龙嘘阴阳录》《龙脉绘卷:山河聚气录》《龙脉奇缘:南龙吟》《九星龙神诀》《九星龙脉诀》《北辰星墟录》《地脉藏龙》等总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点