第六章 初三抉择

盛夏的黄土高原,热浪在沟壑间翻滚。初三学年的前奏,已经在这片土地上悄然响起。

物理竞赛的荣誉带给建军的不仅是掌声,还有更实际的东西——县一中发来了特招意向书,愿意免试录取他进入高中部重点班。

这个消息在小小的刘寨中学引起了轰动。校长亲自找建军谈话,脸上是掩不住的喜悦:“县一中啊!咱们学校建校以来头一遭!去了那里,等于一只脚迈进了大学门槛!”

但建军犹豫了。县一中在六十里外的县城,住宿费、生活费都是不小的开支。虽然学校承诺减免部分学费,但对他的家庭来说,剩下的部分依然沉重。

周末回家,他把意向书递给父亲。父亲识字不多,但“县第一中学”几个字还是认得的。他的手微微颤抖,久久没有说话。

母亲凑过来看,小声问:“要去县城念书?”

建军点点头:“住宿费一学期二十元,生活费每月至少十元。”

窑洞里陷入沉默。二十元相当于父亲两个月的工分收入,每月十元的生活费更是天文数字。

最后父亲开口:“去!砸锅卖铁也供你去!”

但建军看到了父亲眼中的挣扎和母亲偷偷抹泪的动作。那天晚上,他听到父母在低声商量卖粮、借钱的事,心里像压了块石头。

回到学校,班主任也找他谈话:“县一中确实好,但咱们乡高中也不错。最重要的是,乡高中费用低,还有助学金和勤工俭学机会。”

更让建军纠结的是,王老师被正式调往乡中心小学了。离任前,他特意来找建军:“无论去哪,记住一点:是金子在哪都发光。”

抉择的痛苦折磨着建军,连学习都受了影响。周富强看不过去,周末硬拉他去河边散心。

“要我说就去县一中!”周富强挥着柳条,“机会难得啊!钱的问题...我可以让我爹帮忙...”

建军摇头:“不能再麻烦你们了。”

两人沉默地走在河滩上。忽然,建军看见不远处有个熟悉的身影在挑水。是赵小梅,她瘦弱的肩膀被扁担压得深深下陷。

建军快步上前帮她提起水桶:“怎么是你来挑水?你哥呢?”

小梅苦笑道:“哥去煤矿干活了,爹腿疼,只能我来。”

看着小梅被生活重压磨糙的双手,建军忽然明白了自己的责任。他不能只为自己的前途着想,还要考虑家庭的实际困难。

那天晚上,他做了决定:留在乡里读高中。

消息传出,很多人表示不解。校长痛心疾首,周富强直骂他“犯傻”,连班主任都觉得可惜。

只有王老师理解他:“有时候,选择放弃比选择争取更需要勇气。”

建军把县一中的意向书小心地收进书包最里层,作为对自己的一种鞭策。然后,他全身心投入到了中考复习中。

初三的课程比初二更难了,新增了化学课,物理和数学的深度也增加了。最让建军头疼的是,英语要求掌握一千五百个单词和基本语法,这对基础薄弱的他来说是个巨大挑战。

英语老师想了个办法:把单词和句子写成小纸条,贴在他的课桌、床头甚至羊圈柱子上,让他随时随地都能学习。

周富强则贡献出了他的“法宝”——一台旧录音机和几盘英语磁带:“我舅从广州捎回来的,借你听。”

建军第一次听到地道的英语发音,既新奇又沮丧——磁带里的英语和他学的简直像是两种语言。

“多听就会了!”周富强鼓励他,“我刚开始也听不懂,现在能听懂一小半了。”

中考日益临近,学习气氛越来越紧张。晚自习延长到十点,许多同学备了小煤油灯,熄灯后继续学习。建军的煤油灯是周富强送的,灯罩擦得锃亮。

一个雨夜,建军正在教室苦攻英语语法,忽然听见窗外有动静。推开窗户,只见赵小梅站在雨中,浑身湿透,怀里却紧紧抱着一个布包。

“你怎么来了?”建军急忙把她拉进教室。

小梅打开布包,里面是几个还温热的烤土豆和一本《中考英语必备》:“我爹去乡里办事,我求他捎来的。听说你要中考了...”

建军看着湿淋淋的书籍和食物,喉咙像是被什么堵住了。小梅家的情况他知道,这几个土豆可能是他们一家人的晚饭,而那本书更是价值不菲。

“快回去吧,雨这么大。”建军把伞塞给小梅。

小梅摇摇头:“没事,我跑得快。”说完就又冲进了雨幕中。

建军站在窗前,久久凝视着雨夜中的那个瘦小身影,心里涌起一股暖流。在这条艰难的求学路上,他从来不是独自一人。

中考前一个月,学校组织了三次模拟考试。建军的成绩一次比一次好,最好的一次排到了全县第十五名。这个成绩考上县一中绰绰有余,但他已经不再后悔自己的选择。

中考那天,全校初三学生集体乘车前往县城考点。临行前,校长亲自为他们送行:“孩子们,记住你们代表的是刘寨中学,是咱们整个乡!”

考场设在县一中的教室里。建军坐在靠窗的位置,能看见远处的黄土山峦。他深吸一口气,打开笔盒,里面是王老师送的那支钢笔,已经陪伴他两年多了。

语文作文题目是《我的家乡》。建军想了想,提笔写道:“我的家乡在黄土高原上,那里沟壑纵横,十年九旱,但却孕育了最顽强的生命和最朴实的梦想...”

考试持续两天。每考完一科,同学们就聚在一起对答案,有人欢喜有人忧。建军尽量不去参与,他怕影响后面的考试。

最后一场英语考试结束时,下起了小雨。建军走出考场,看见周富强垂头丧气地等在外面。

“完了完了,英语听力完全没听懂!”周富强哭丧着脸,“最后那道阅读理解也没做完...”

建军拍拍他的肩膀:“考完了就别想了。”

回程的车上,同学们叽叽喳喳地讨论着暑假计划,只有建军沉默地望着窗外。雨中的黄土高原别有一番韵味,梯田上的庄稼绿油油的,显示出勃勃生机。

他突然想起王老师说过的话:“咱们这黄土窝虽然穷,但养人。你看那黄土,捏碎了看似一文不值,却能烧成结实的砖,建成遮风挡雨的房。”

中考成绩要一个月后才公布,建军回家帮父母干农活。今年雨水不错,庄稼长势喜人,父亲的心情也好了很多,腿伤似乎也好转了。

一天,建军正在地里除草,邮递员骑着自行车来送信。是县教育局的挂号信——中考成绩单!

建军的手有些颤抖地打开信封:语文92,数学95,英语81,物理88,化学90...总分446,全县第8名!

父亲不识数字,但听建军念完成绩,猛地一拍大腿:“好小子!”母亲撩起衣角擦着眼角,嘴角却向上扬着。

这个成绩足够上县一中的重点班了,但建军平静地把成绩单收好,第二天就去乡高中报了名。

乡高中的校长亲自接待了他:“张建军同学,欢迎你!我们为你准备了最高等级的助学金,还安排了一个图书管理员的勤工俭学岗位。”

更让建军惊喜的是,他在新生名单上看到了周富强的名字——他以压线的成绩被录取了。

“我爸找人了!”周富强不好意思地承认,“不过你放心,我会努力的!”

八月的一天,建军正在家晾晒麦子,忽然听到摩托车声。乡高中的陈老师——现在调任高中部物理老师了——专程来找他。

“省里要组织一个暑期科技夏令营,在全省选拔五十名中学生参加。”陈老师兴奋地说,“学校推荐了你!”

建军的心跳加快了:“在哪里?多长时间?”

“兰州,两周。全部费用由主办方承担。”陈老师看着建军破旧的衣衫,补充道,“还会发统一服装。”

母亲连夜为建军缝制了一个新书包,父亲则把最后一点积蓄塞给他:“城里东西贵,别亏待自己。”

出发那天,周富强骑自行车送他到乡里坐车:“别忘了多拍些照片回来!”

这是建军第二次去省城,但心情完全不同。上次是去竞赛,紧张而匆忙;这次是去学习,充满期待。

夏令营设在兰州大学校园里。五十个来自全省各地的中学生住进大学宿舍,听教授讲座,参观实验室,甚至还亲手做了几个物理化学实验。

最让建军震撼的是天文台之夜。透过望远镜,他看到了土星的光环、木星的卫星、月球的环形山...宇宙的浩瀚让他感到自己的渺小,也激发了他探索未知的渴望。

夏令营里,建军结识了一个叫李静的女生,来自省城重点中学。她父亲是大学教授,家里有很多藏书。

“你喜欢看书?以后我可以借给你!”李静大方地说。

临走时,他们互留了地址。建军小心地把那张纸条夹在日记本里,仿佛那是一个通往更广阔世界的窗口。

回到家,建军带回了许多礼物:给父亲的兰州烟丝,给母亲的羊毛围巾,给王老师的大学纪念册,给周富强的球星照片,给赵小梅的彩色铅笔和图画本...

夜晚,躺在土炕上,建军回想夏令营的点点滴滴。那些先进的实验室,那些博学的教授,那些来自城市的优秀同学...这一切都让他更加坚定了自己的目标:一定要考上大学,改变命运!

中考的辉煌已经过去,高中的挑战即将来临。建军知道,前方的路不会平坦,但他已经做好了准备。

因为在他的身后,是绵绵黄土高坡和无数殷切的目光;在他的心中,是那片星空下许下的诺言。

第七章 高中启程

九月的第一天,建军背着母亲新缝的书包,踏进了刘寨乡高级中学的大门。这是一所比初中大不了多少的学校,两排砖瓦房,一个黄土操场,但在他眼中却无比神圣。

高中部分三个班,建军被分在高一(一)班,是重点班。让他惊喜的是,周富强也在这个班——虽然是以最后一名的成绩进来的。

“我爸说了,要是期末考不到中游,就把我转去普通班。”周富强哭丧着脸,“建军,你得帮我!”

班主任是个严肃的中年男人,教数学,姓郑。开学第一课,他就在黑板上写下一行大字:“知识改变命运,勤奋成就未来。”

“你们中有些人是从村里考来的,有些是从乡中心小学升上来的。”郑老师目光扫过全班,“但在这里,你们只有一个身份——高中生。三年后,你们将面临高考,那才是真正的考验!”

高中课程果然比初中难多了。语文要读《红楼梦》选段,数学开始学三角函数,英语要求掌握两千单词,物理有了力学计算,化学要背元素周期表...

最让建军头疼的是,新增了历史、地理和政治课,每门都需要大量记忆。他不得不调整学习方法,制定详细的学习计划。

勤工俭学的岗位是图书管理员,每天下午课后工作一小时,整理图书,借阅登记。这对建军来说不是负担而是享受——他可以趁机阅读各种书籍。

一个周末,他在整理图书时发现了一本《平凡的世界》,翻开就被吸引住了。孙少平的故事让他感同身受,常常一边看一边抹眼泪。

“你也喜欢这本书?”一个声音从身后传来。

建军回头,看见一个戴眼镜的女生站在书架间。她叫杨晓芸,是从邻乡考来的,成绩很好。

“我看过三遍了。”杨晓芸说,“每次看都有新感受。”

从那天起,两人经常交流读书心得。建军发现杨晓芸虽然家境较好,但丝毫没有娇气,学习特别刻苦。

高中生活不像初中那样单纯了。男女同学之间开始有了微妙的距离感,有些同学甚至悄悄谈起了恋爱。建军收到过几封匿名信,他都悄悄烧掉了——他的心思全在学习上。

然而,命运似乎总要给这个少年设置障碍。十月中旬,父亲的老腿伤再次复发,比以往更严重,需要去县医院治疗。

医疗费对这个家庭来说是天文数字。建军第一次想到了辍学——乡里新建的砖瓦厂正在招工,一个月能挣三十元。

那个周末,他没回家,而是去找砖瓦厂负责人。对方一看他是高中生,直摇头:“我们要的是能干重活的,你这身板不行。”

建军不死心:“我能学!什么活都能干!”

正当他几乎要说动对方时,周富强突然骑着自行车赶来,一把拉住他:“你疯啦!郑老师说你没请假,我就猜你在这儿!”

原来郑老师发现建军情绪异常,让周富强来找他。

回到学校,郑老师严肃地问:“听说你想辍学?”

建军低着头不说话。

“你知道全县第八名意味着什么吗?”郑老师声音严厉,“意味着你是咱们乡最有希望考上大学的孩子!你现在辍学,对得起父母的辛苦吗?对得起老师的培养吗?”

建军哽咽着说出家里的困难。

郑老师沉默了一会儿,说:“困难是暂时的,学校可以发动师生捐款。但前途是一辈子的,你不能因小失大。”

第二天,郑老师真的组织了一次捐款,师生们凑了八十多元钱。周富强甚至偷拿出他爹的五十元“私房钱”,被发现后挨了一顿揍,但钱已经捐了要不回来。

最让建军感动的是,赵小梅不知从哪里听说消息,送来一个手绢包,里面是皱巴巴的毛票和硬币,总共三元二角——不知道她攒了多久。

“建军哥,你一定要念下去。”小梅眼睛红红的,“咱们村就指望你了。”

建军握着那包带着体温的硬币,泪水终于忍不住流了下来。

父亲的腿伤在及时治疗后好转了。出院那天,建军去接他,父亲握着他的手说:“爹没事了,你安心念书。再难,也没有你考大学重要。”

回到学校,建军学习更加刻苦了。他几乎把所有时间都用在学习上,连吃饭时都在背单词。郑老师看他太拼命,担心他身体垮掉,强制他每天下午参加一小时体育活动。

十一月份,全县高中物理竞赛开始报名。陈老师鼓励建军参加:“你虽然才高一,但底子好,可以试试。”

这次建军没有犹豫。他需要竞赛来证明自己,更需要竞赛可能带来的奖金——听说一等奖有五十元奖金。

备赛过程比想象中艰难。高中物理涉及大量高等数学知识,许多内容老师还没讲到,建军只能自学。他泡在图书室里,找各种参考书,有时甚至去请教初中部的陈老师。

竞赛日在十二月中旬。考场依然在县一中,建军在那里见到了许多熟悉的面孔——包括夏令营认识的李静。

“你也来参赛?”李静很惊讶,“这可是高中竞赛啊!”

建军不好意思地说:“来试试。”

考题确实很难,尤其是最后一道关于电磁感应的综合题,许多高三学生都挠头。建军却想起夏天在砖瓦厂看到的电动机,忽然有了思路。

交卷后,李静过来对答案,听到建军的解法后睁大了眼睛:“你这个方法比标准解法还巧妙!”

成绩在一月初公布,建军获得全县第三名!虽然是高中竞赛,但组织方破例允许高一学生参加。这个消息再次轰动了刘寨中学。

更让建军高兴的是,三等奖有二十元奖金。他小心翼翼地把钱收好,准备补贴家用。

寒假来临前,学校进行了期末考试。建军考了全班第一,全年级第三。周富强也进步神速,考到了中游水平。

“多亏了你啊!”周富强兴奋地拍着建军的肩膀,“我爸说要是期末能考这样,就给我买新自行车!”

放假那天,郑老师特意叫住建军:“下学期学校要组织数学兴趣小组,你来当组长怎么样?有点补贴。”

建军毫不犹豫地答应了。他知道,每一分钱都对家里很重要。

寒假里,建军除了帮家里干活,大部分时间都用来自学下学期的课程。让他惊喜的是,杨晓芸居然来找他讨论功课——她家就在邻乡,步行一个多小时就能到。

有时赵小梅也来听他们讨论,安静地坐在角落做针线活。建军发现她偶尔会抬头看杨晓芸,眼神复杂。

正月十五那天,乡里举办社火表演。建军和杨晓芸约好去看热闹,周富强也死皮赖脸地跟着。社火场上人山人海,舞龙的、踩高跷的、唱秦腔的...十分热闹。

在一处猜灯谜的摊前,杨晓芸猜中了一个难题,赢得一支钢笔。她转手送给建军:“给你用吧,你那个太旧了。”

周富强起哄道:“哟!定情信物啊!”

杨晓芸顿时脸红如布,建军也尴尬不已。幸好这时社火队伍经过,冲散了他们的窘迫。

回去的路上,三人都很沉默。快到分手时,杨晓芸突然说:“建军,你一定要考上大学。”说完就快步离开了。

周富强碰碰建军的胳膊:“这姑娘对你有意思啊!”

建军没有回答,但心里却泛起涟漪。他想起赵小梅复杂的眼神,想起杨晓芸红润的脸颊,第一次感到成长的烦恼。

开学后,建军更加忙碌了。除了正常课程,还要负责数学兴趣小组,每周两次活动。他发现教学相长的道理——为了给组员讲明白一个问题,自己必须先吃透吃深。

四月份,全省中学生作文竞赛开始征文,题目是《我的梦想》。建军想起中考时写的作文,重新构思了一篇。

他写到了黄土高原的贫瘠与富饶,写到了乡亲们的朴实与坚韧,写到了自己的求学之路和回报家乡的梦想。文章情真意切,文笔流畅。

作文寄出后,建军就没再惦记。他全身心投入到学习中,因为五月份将举行全国高中数学联赛。

联赛的难度远超预期,许多题目涉及大学数学知识。建军尽力而为,但走出考场时心里没底。

六月的一天,建军同时收到两个好消息:他的作文获得全省一等奖;数学联赛他获得甘肃省三等奖!

双喜临门!校长在晨会上大力表扬他,甚至县教育局都发来贺信。作文一等奖的奖金是一百元,数学三等奖也有五十元。这对建军来说是一笔巨款。

他把大部分钱寄回家,只留下少许买了些参考书。父亲来信说,用那笔钱修了窑洞,还买了头小毛驴帮忙干活。

暑假来临前,郑老师找建军谈话:“你的成绩很稳定,照这个趋势,明年可以考虑冲刺清华北大。”

建军被这个目标吓了一跳。清华北大?那是他不敢想象的殿堂。

“没有什么不可能。”郑老师坚定地说,“咱们乡中虽然条件差,但出过不少大学生。你是我教过的最有潜力的学生。”

暑假里,建军没有放松学习。他借来了高二的课本,提前自学。有时杨晓芸会来一起学习,两人互相切磋,进步都很快。

周富强偶尔也来,但坐不住,经常学着学着就跑去河里游泳了。建军拿他没办法,只能尽量抽时间帮他补课。

八月的一个傍晚,建军和杨晓芸在山坡上讨论数学题。夕阳西下,整个黄土高原被染成金红色。

杨晓芸突然问:“建军,你将来想做什么?”

建军想了想:“我想当工程师,回来帮家乡修路修水库。你呢?”

“我想当老师,像王老师那样。”杨晓芸看着远方,“让更多的孩子走出大山。”

两人相视一笑,仿佛达成了某种默契。

就在这时,赵小梅气喘吁吁地跑来:“建军哥!快回去!你娘晕倒了!”

建军的脑子“嗡”的一声,扔下书本就往家跑。

窑洞里围满了人,母亲躺在炕上,脸色苍白。村医正在给她把脉,父亲蹲在门口,一脸愁容。

“劳累过度,加上营养不良。”村医开出药方,“要静养,补充营养。”

建军握着母亲粗糙的手,心里一阵酸楚。他知道,母亲是为了省下好吃的给他和父亲,自己常年吃糠咽菜。

那天晚上,建军彻夜未眠。他坐在母亲炕前,看着那张因过度劳累而早衰的脸,第一次如此真切地感受到生活的重量。

天快亮时,母亲醒了,看见建军通红的眼睛,虚弱地笑笑:“娘没事,别耽误学习。”

建军握住母亲的手:“娘,我一定让你过上好日子。”

朝阳从东方升起,透过窑洞的窗户洒进来。建军走出窑洞,深深吸了一口清晨的空气。

高中第一年已经过去,更艰巨的挑战还在后面。但他知道,自己不是一个人在战斗。在他的身后,有父母的期盼,师长的培养,同学的帮助,还有这片黄土地沉默的支撑。

前方的路或许依然艰难,但他已经准备好了。

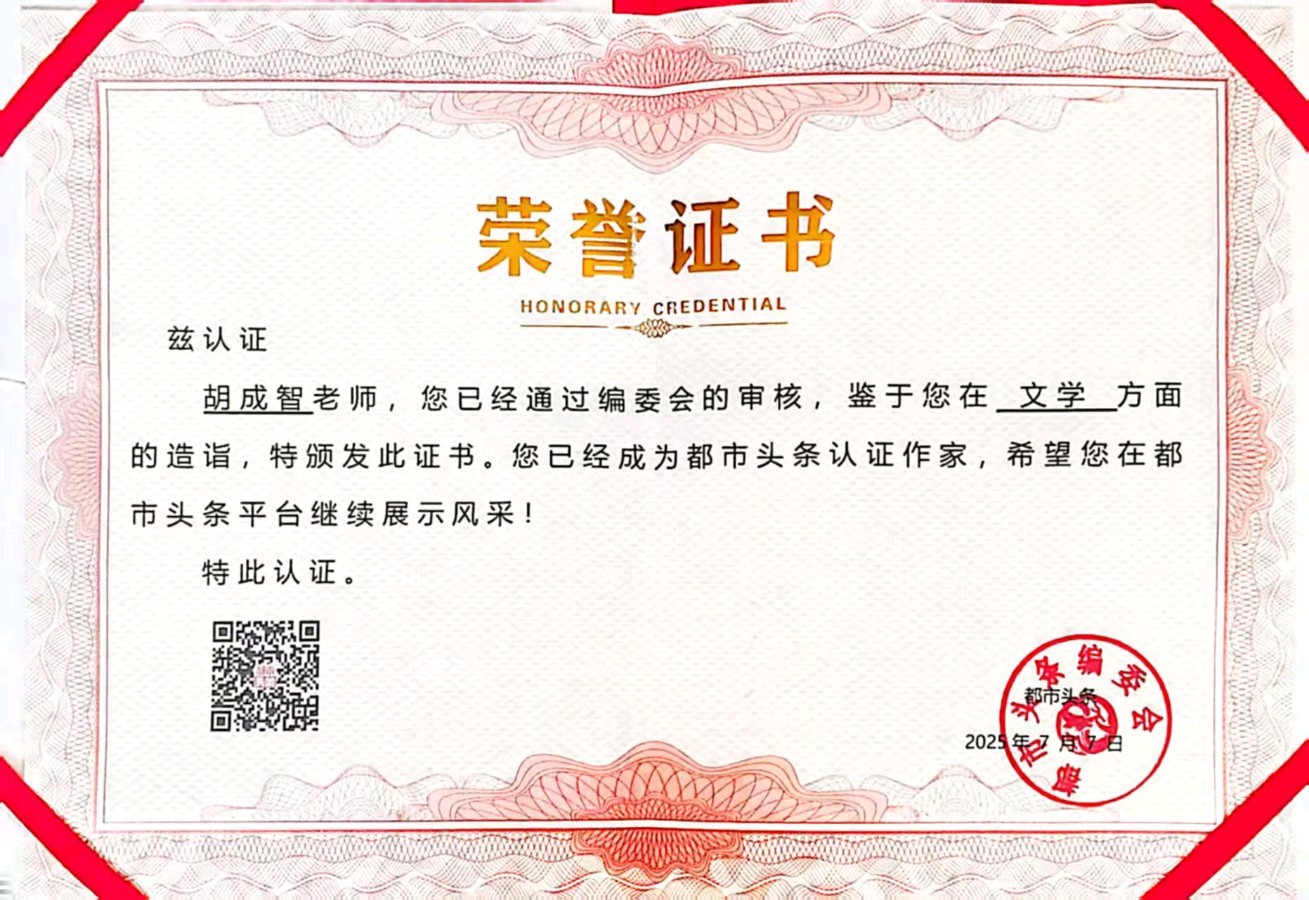

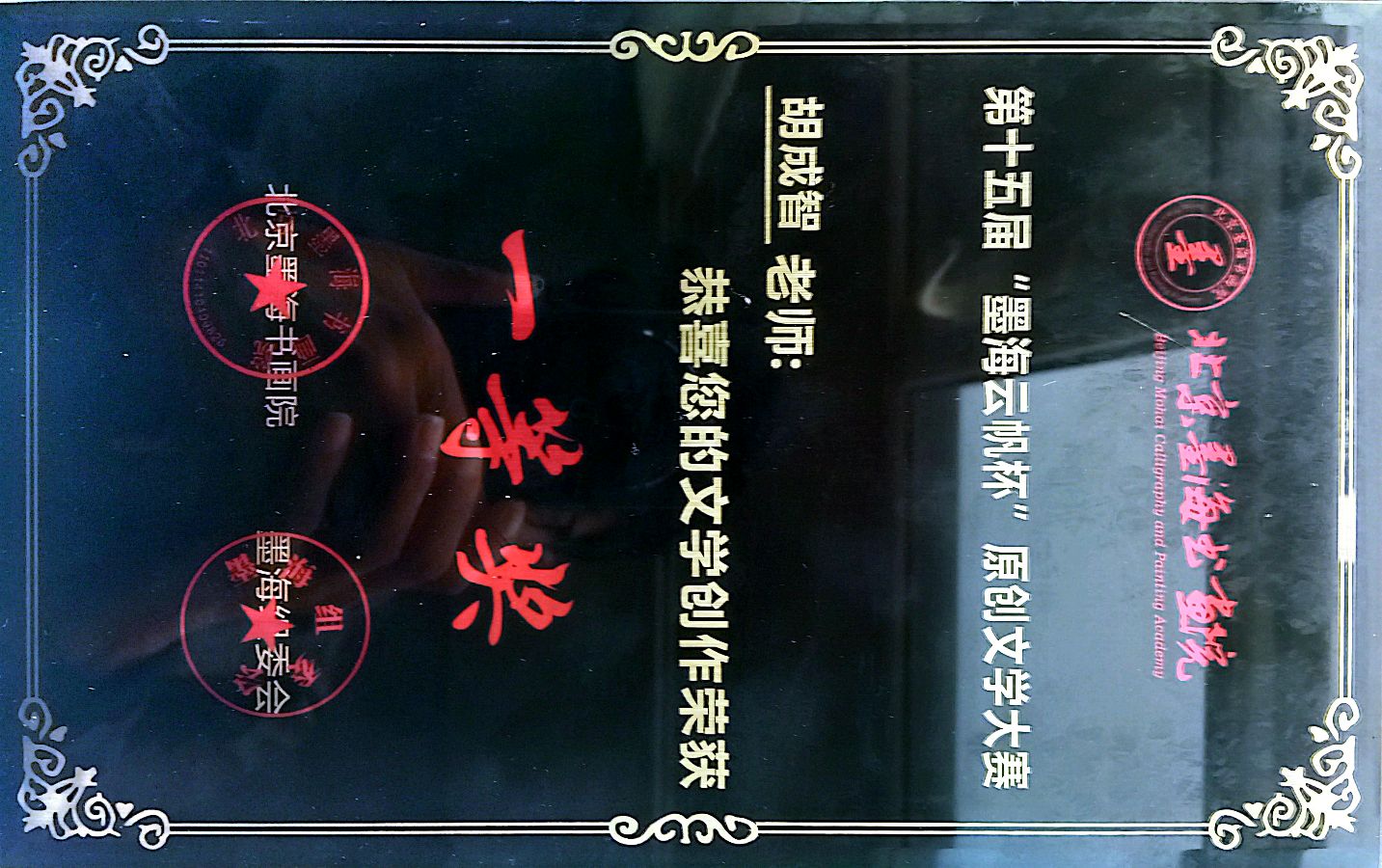

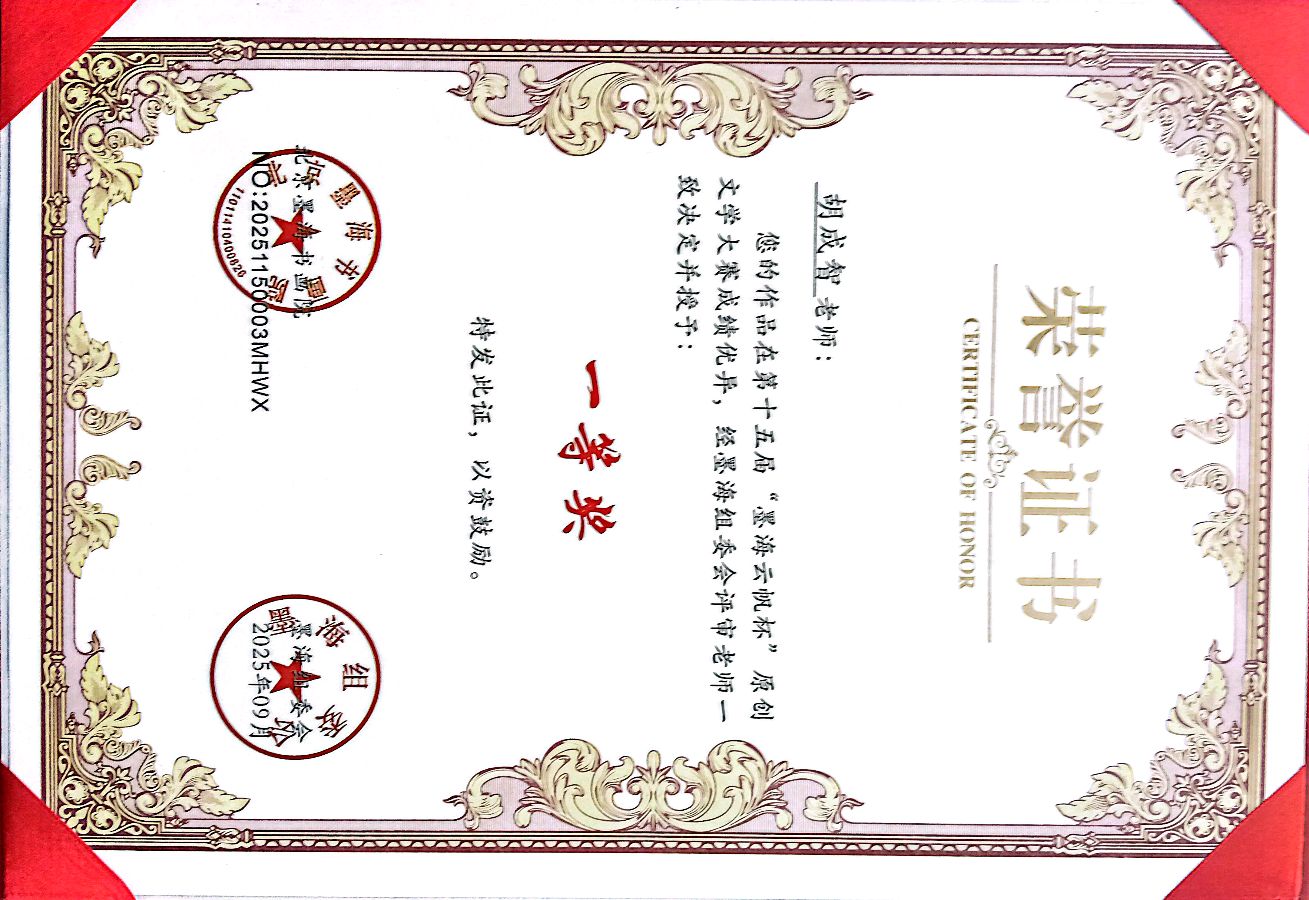

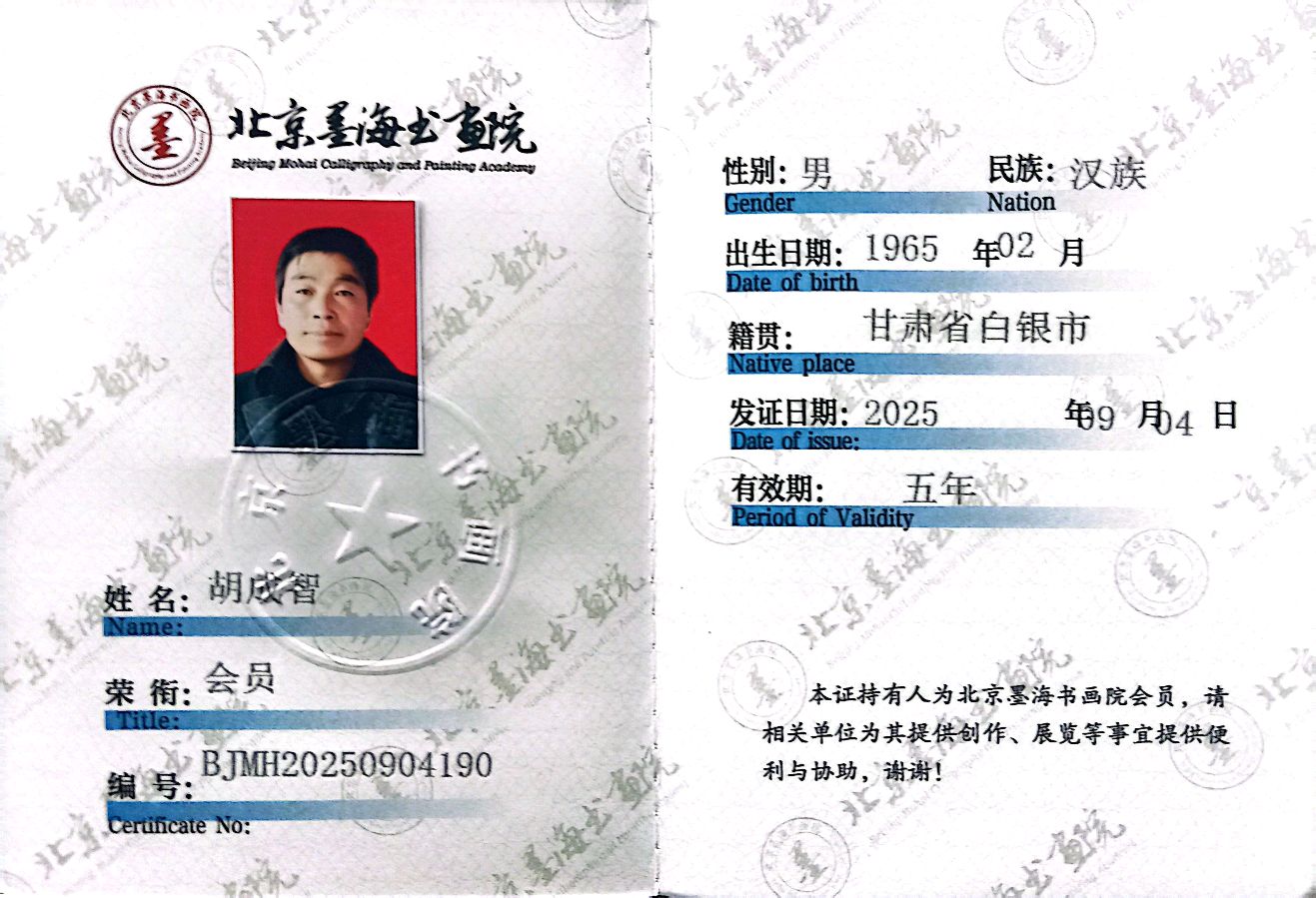

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑及认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获奖。

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点