第八章 青春萌动

高二学年的开端,伴随着秋日的凉意和成长的烦恼悄然来临。

建军发现自己的身体在悄悄发生变化:嗓音变得低沉,喉结突出,个子窜高了一大截。更让他困惑的是,开始注意女同学的一举一动,尤其是杨晓芸。

杨晓芸也变了,褪去了少女的青涩,多了几分青春的柔美。她剪了齐耳短发,笑起来眼睛弯成月牙,经常有男生偷偷看她。

周富强最先发现建军的变化:“哟,我们的书呆子开窍了?老是偷看杨晓芸?”

建军脸红耳赤地否认,但心里明白,某种陌生的情愫正在萌芽。

郑老师也察觉到了学生们的微妙变化,特意召开了一次班会:“高中三年转瞬即逝,你们现在最重要的任务是学习。有些感情,放在心里就好,等考上大学再说不迟。”

这番话像一盆冷水,浇醒了躁动的青春。建军把更多精力投入到学习中,但偶尔还是会走神,想起杨晓芸微笑的样子。

十月份,学校组织了一次远足活动,去三十里外的红军会师旧址参观。这是建军第一次参加这样的集体活动,既兴奋又紧张。

远足路上,同学们唱着歌,气氛热烈。周富强不知从哪里弄来一台旧相机,到处拍照。走到半路,杨晓芸突然崴了脚,疼得走不动路。

“我来背你!”建军脱口而出,随即脸红了。

同学们起哄起来,杨晓芸的脸也红了,但还是点了点头。于是建军背起她,继续前行。

杨晓芸很轻,身上有股淡淡的肥皂香。建军的后背能感受到她的心跳,节奏很快。一路上,两人都没说话,但一种莫名的情愫在空气中流动。

到达目的地后,建军才发现自己的手心全是汗。周富强偷拍了他们一张照片,后来悄悄塞给建军:“留着做纪念!”

参观红军会师纪念馆时,建军被一幅照片深深震撼:年轻的红军战士衣衫褴褛,但目光坚定,站在黄土高坡上远眺。

解说员说:“这些战士平均年龄不到二十岁,为了理想不惜牺牲一切。”

建军突然感到自己的渺小。与那个烽火连天的年代相比,他这点青春烦恼算得了什么?

回程的路上,杨晓芸的脚好多了,可以自己行走。她和建军并肩走着,偶尔讨论刚才的见闻。

“你说,为什么那个时候的人那么有理想?”杨晓芸问。

建军想了想:“也许是因为他们看到了更重要的东西吧。”

远足回来后,建军把全部精力都投入到学习中。他报名参加了全国中学生数学奥林匹克竞赛,准备过程异常艰苦。

十一月份,王老师突然来找他,带来一个消息:县教育局要选拔一批优秀学生参加寒假科技夏令营,去北京!

“全程免费,还有专家讲座和名校参观。”王老师兴奋地说,“我推荐了你!”

建军的心跳加快了。北京!那是只在课本上见过的首都!

选拔考试在十二月中旬,科目是数学和物理。建军发挥出色,顺利入选。更让他高兴的是,杨晓芸也入选了——全县只有五个名额。

周富强落选了,但很大度地说:“没事,你们多拍点照片回来给我看!”

临行前,母亲连夜为建军赶制了一件新棉袄,父亲则塞给他十元钱:“首都东西贵,别亏待自己。”

去北京的火车上,五个学生兴奋得睡不着觉。带队的是县一中的李老师,是个风趣的中年人,一路上给他们讲北京的历史典故。

建军和杨晓芸坐在一起,偶尔交换一下眼神,又迅速避开。那种微妙的紧张感,让整个旅程都蒙上了特别的色彩。

北京的一切都让这些黄土高原的孩子震撼:高楼大厦、车水马龙、霓虹闪烁...但最让建军难忘的是清华园。

参观清华大学时,他站在校门口久久不愿离去。古朴的校门,苍翠的树木,匆匆走过的学子...一切都让他心驰神往。

“想来这里读书吗?”杨晓芸轻声问。

建军重重地点头:“想!”

“那我们一起努力。”杨晓芸的眼睛亮晶晶的。

夏令营安排了丰富多彩的活动:参观故宫、长城、科技馆,听院士讲座,与北京中学生交流...建军如饥似渴地吸收着一切知识。

最难忘的是在天安门广场看升旗仪式。清晨的寒风中,五星红旗冉冉升起,建军感到一种前所未有的震撼和自豪。

“我要让这片土地因我而骄傲。”他在心中暗暗发誓。

在北京的最后一天,队员们自由活动。建军和杨晓芸相约去书店买书。在西单图书大厦,他们被书的海洋惊呆了,各自挑选了几本参考书。

结账时,建军发现杨晓芸的钱不够,悄悄帮她付了差额。杨晓芸发现后,非要还钱给他,两人推让间,手指不小心碰到一起,都像触电般缩回。

回去的火车上,两人都有些沉默。建军翻着新买的《高等数学导引》,却一个字也看不进去。杨晓芸望着窗外飞驰的景色,眼神迷离。

回到学校后,这种微妙的气氛依然持续。他们仍然一起学习,讨论问题,但中间仿佛多了一层无形的隔膜。

一月底的期末考试,建军考了全年级第一,杨晓芸第二。郑老师很高兴,但私下提醒建军:“把握好分寸,别让其他事情影响学习。”

寒假里,建军接到杨晓芸的一封信。信很简短,主要是讨论学习问题,但末尾有一行小字:“北京之行,终生难忘。”

建军反复读着那行字,心里泛起涟漪。他回信时,也加了一句:“希望以后还能一起去北京。”

春节过后,高二下学期开始了。学习压力更大,高考的气息越来越近。许多同学开始熬夜学习,教室里经常亮灯到深夜。

三月份,全国数学奥林匹克竞赛成绩公布,建军获得甘肃赛区一等奖!这个消息甚至惊动了县教育局,局长亲自来学校表彰。

表彰会后,县一中的校长私下找建军:“现在转学还来得及,我们给你全额奖学金。”

建军再次婉拒了。虽然乡中学条件差,但这里有熟悉的老师同学,有家的温暖。

四月的一天,建军正在图书室整理书籍,突然听到一阵骚动。跑出去一看,只见周富强和几个男生围着一个陌生青年推搡。

“怎么回事?”建军上前拉开他们。

周富强气愤地说:“这混蛋骚扰杨晓芸!”

原来那个青年是邻乡的社会青年,经常在校门口等杨晓芸,今天居然跟进校园了。

建军的心一沉,对那个青年说:“请你离开,不要再来了。”

青年不屑地瞥了他一眼:“关你什么事?你是她什么人?”

建军一时语塞。是啊,他是她什么人?同学?朋友?还是...

就在这时,杨晓芸跑过来,直接站到建军身边,对那个青年说:“他是我同学,请你离开,否则我叫老师了。”

青年悻悻地走了,但临走前狠狠瞪了建军一眼。

事后,郑老师严肃处理了这件事,还加强了校园安保。但建军心里却久久不能平静。那个青年的问题一直在耳边回响:“你是她什么人?”

五一劳动节,学校放假三天。建军回家帮父母干农活,发现赵小梅经常来帮忙,有时还带些自家种的蔬菜。

一天傍晚,小梅和建军在地头休息。小梅突然问:“建军哥,你以后会娶城里姑娘吗?”

同样的问题,两年前她也问过。但这次,建军没有立即否认。

小梅低下头:“娘说,我和你不是一个世界的人了。”

建军不知该如何回答。他看着小梅被农活磨糙的双手,心里一阵酸楚。

回到学校后,建军更加埋头学习。他参加了全国物理竞赛,再次获得好成绩。杨晓芸也在英语竞赛中获奖,两人经常被老师当作榜样表扬。

六月份的一天,郑老师宣布了一个消息:学校要评选省级三好学生,名额只有一个,推荐谁由全班同学投票决定。

大家心里都明白,竞争主要在建军和杨晓芸之间。投票前夜,建军找到杨晓芸:“不管结果如何,我们都是好朋友。”

杨晓芸笑了:“当然。”

投票结果出乎意料:两人票数相同!最后郑老师决定推荐两人共同参评,这在学校历史上还是第一次。

暑假来临前,学校组织了一次篝火晚会。同学们围坐在篝火旁,唱歌、跳舞、朗诵诗歌...气氛热烈而温馨。

周富强起哄让建军和杨晓芸合唱一首歌,两人推辞不过,唱了一首《少年壮志不言愁》。唱着唱着,同学们都安静下来,火光映照着年轻的脸庞,眼中闪烁着梦想的光芒。

晚会结束后,建军和杨晓芸并肩走在回宿舍的路上。夜空繁星点点,夏风吹拂着脸颊。

“还记得在北京说的话吗?”杨晓芸突然问。

“记得。”建军点头,“一起考清华。”

“那就说定了。”杨晓芸伸出手,“拉钩。”

两根小指勾在一起,仿佛许下了一个庄严的承诺。

暑假里,建军开始自学高三课程。他知道,最后的决战即将来临。偶尔,他会收到杨晓芸的来信,交流学习心得,互相鼓励。

八月的一个下午,建军正在老杏树下看书,赵小梅匆匆跑来:“建军哥,邮递员有你的挂号信!”

建军跑回家,收到一个厚厚的大信封——是清华大学寄来的招生宣传材料!随信还有一封邀请函,邀请他参加寒假举办的“优秀中学生科技创新夏令营”。

捧着那封信,建军的手微微颤抖。清华的大门,似乎正在向他缓缓打开。

那天晚上,他失眠了。望着窑洞外的星空,他想了很多:关于未来,关于理想,关于那些悄然萌动的情感...

他知道,自己正处在人生的十字路口。每一次选择都可能改变命运的轨迹。但有一点是确定的:无论前路如何,他都要勇敢地走下去。

因为在这片黄土地上,有太多人的梦想与他相连;因为在那璀璨星空下,他曾许下不变的诺言。

青春如歌,梦想如帆。这个从黄土高坡走出的少年,正准备扬帆起航,驶向更广阔的海洋。

第九章 风雨欲来

高三学年的开端,伴随着前所未有的紧张气氛。教室后面的黑板上,已经用红色粉笔写上了“距离高考还有300天”的倒计时。

郑老师的表情比以前更加严肃:“高三是冲刺的一年,是决定命运的一年。你们每个人都要全力以赴!”

课程表排得满满当当,早晚自习延长,周末补课...一切都为那个最终的目标服务——高考。

建军感到了前所未有的压力。他不仅是班级的学习委员,还是数学兴趣小组的组长,经常要帮其他同学解答问题。虽然这有助于巩固知识,但也占用了不少时间。

更让他焦虑的是,父亲的老腿伤在阴雨天仍然会疼,母亲的身体也没有完全恢复。每次回家,看到父母为了省钱而节衣缩食,他的心就像被针扎一样。

九月中旬,学校进行了一次模拟高考。建军考了全校第一,但在全县排名只到第十五。这个成绩虽然不错,但离清华北大的要求还有差距。

“不要灰心,”郑老师找他谈话,“模拟考试难度比实际高考大,主要是为了查漏补缺。”

建军自己分析试卷,发现主要失分在英语和语文作文上。他制定了详细的学习计划,每天早起一小时背英语,晚睡一小时练作文。

周富强看他这么拼命,忍不住劝道:“你别太拼了,身体垮了怎么办?”

建军摇摇头:“我没时间休息。”

十月份,全国高中数学联赛再次举行。建军作为高二时就获奖的选手,被寄予厚望。但考试那天,他偏偏感冒发烧,带病参赛,结果只得了二等奖。

这个成绩对他打击很大。更让他难受的是,杨晓芸得了一等奖,而且是全省前三名。

“没关系,下次努力就好。”杨晓芸安慰他,但建军能看出她眼中的失望。

那天晚上,建军一个人爬到学校后山,望着远处的灯火,第一次感到了迷茫和孤独。

就在他情绪低落时,王老师突然来找他。原来王老师听说他竞赛失利,特意从乡中心小学赶过来。

“一次失败算什么?”王老师拍拍他的肩膀,“我教了三十年书,见过太多起起落落。重要的是从失败中学习。”

王老师还带来一个消息:赵小梅定亲了,对象是邻村一个砖瓦厂工人。

建军愣住了。虽然知道这一天总会来,但没想到这么快。

周末回家,他特意去找小梅。小梅正在院子里纳鞋底,见他来了,连忙起身倒水。

“听说你...”建军不知如何开口。

小梅苦笑一下:“嗯,开春就过门。对方人实在,肯出彩礼帮衬家里。”

建军看着小梅平静的脸,心里五味杂陈。他知道,这是许多农村女孩的宿命。

小梅突然说:“建军哥,你一定要考上大学,连我的份一起。”她的眼睛里闪着泪光,但嘴角却带着笑。

回学校的路上,建军的心情格外沉重。他想起小时候和小梅一起放羊、识字的日子,想起她省下烤土豆给自己,想起她在雨中送书的身影...

那些温暖的回忆,如今都化作了沉甸甸的责任。

十一月份,全县举行了一次大规模模拟考试,完全按照高考流程进行。建军调整心态,发挥稳定,考了全县第十名。

但这个成绩依然不能让郑老师满意:“你的目标是清华北大,必须进全县前三!”

压力越来越大,建军开始失眠,经常半夜醒来就再也睡不着,只好爬起来学习。

一天凌晨,他在教室学习时突然头晕眼花,差点晕倒。幸亏周富强起来上厕所发现,赶紧扶他去医务室。

校医检查后说:“营养不良加上过度疲劳,打点葡萄糖,好好休息几天。”

郑老师听说后,严厉批评了他:“身体是革命的本钱!你这样拼,没等到高考就先垮了!”

那天下午,郑老师强制建军休息,还自掏腰包买了两瓶麦乳精给他补充营养。

更让建军感动的是,同学们自发组织起来,轮流帮他打饭,整理笔记,让他有更多时间休息。

杨晓芸送来一本《高考作文精选》,里面密密麻麻写满了批注:“这是我姐去年用过的,希望对你有用。”

周富强则不知从哪里弄来一罐奶粉:“我舅从兰州捎来的,据说营养很好。”

感受到大家的关心,建军的心情渐渐平复。他调整了学习计划,保证每天七小时睡眠,适当参加体育活动。

十二月份,寒流来袭,教室和宿舍都没有暖气,同学们只能靠跺脚取暖。许多人生了冻疮,手指肿得像萝卜,写字都很困难。

建军的手也生了冻疮,又痒又痛。但他依然坚持学习,只是在手实在疼得厉害时,才停下来搓一搓。

最艰难的是早晨起床。窑洞里的水缸结了一层薄冰,要用石头砸开才能取水。洗脸时,冰水刺得人脸生疼。

但就是在这样的环境下,同学们的学习热情依然高涨。晚自习时,教室里鸦雀无声,只有翻书和写字的声音。

寒假来临前,学校又进行了一次模拟考试。这次建军考了全县第五名,进步明显。

郑老师终于露出了笑容:“照这个趋势,下学期冲刺前三有望!”

寒假很短,只有两周。建军回家过年,发现父亲的气色好了很多,母亲的病也大有好转。更让他惊喜的是,家里新买了一头驴,减轻了不少劳动负担。

“多亏你寄回来的钱。”父亲说,“现在政策好了,允许搞副业,我编的筐子能卖钱了。”

母亲悄悄告诉建军,赵小梅的婚事推迟了,因为对方家里出了点事。建军不知该为小梅高兴还是难过。

春节那天,周富强居然又来拜年,这次是开着拖拉机来的,拉了一车年货。

“我爹说你们家人实在,以后多来往。”周富强悄声说,“其实是我非要来的。”

建军心里明白,这是周富强在用自己的方式帮助他。

正月初六,建军就提前返校了。和他一样提前回来的还有杨晓芸和其他几个住校生。空荡荡的校园里,几个追梦的少年开始了最后的冲刺。

有时学习累了,建军和杨晓芸会到操场上散步,讨论未来的梦想。

“我想学水利工程,”建军说,“回来帮家乡修水库,解决缺水问题。”

“我想学教育,”杨晓芸说,“回来当老师,让更多的孩子走出大山。”

两个年轻人的梦想在寒冷的冬夜里交织,如同星光般璀璨。

二月下旬,距离高考还有一百天。学校举行了百日誓师大会,全体高三学生宣誓:“苦战百日,金榜题名!”

大会结束后,每个学生都收到了一份特殊的礼物——一枚煮鸡蛋。这是学校能提供的最好的营养品了。

三月份,全国高中数学联赛成绩公布,建军获得一等奖!这次他发挥稳定,成绩进入全省前二十名。

这个好消息让他信心大增。更让他高兴的是,清华大学给他寄来了正式夏令营邀请函,时间在七月中旬——高考结束后。

“你看,清华在向你招手呢!”杨晓芸比他还兴奋。

四月份,全省模拟考试,建军考了全县第三名!终于达到了郑老师的要求。

但就在这个关键时刻,一个噩耗传来:王老师突发脑溢血住院了!

建军请假去医院探望。病床上的王老师消瘦了许多,但看到建军,眼睛立刻亮了起来:“不要管我,专心备考...你一定要考上...”

建军握着老师枯瘦的手,泪水在眼眶里打转。这个把他从放羊娃培养成优秀学生的恩师,在病床上依然惦记着他的前途。

回到学校,建军化悲痛为力量,学习更加刻苦。他知道,只有金榜题名,才能不辜负王老师的期望。

五月份,最后的冲刺阶段。教室里弥漫着紧张的气氛,有的同学压力太大,甚至偷偷哭泣。郑老师不得不经常做心理疏导。

建军相对平静,他按照自己的节奏学习,不与人比较,不给自己太大压力。

六月来临,高考的脚步越来越近。学校开始调整作息,让学生放松心态。伙食也改善了,每天都有一个鸡蛋和一些肉菜。

六月六日,高考前最后一天。郑老师没有讲课,而是和大家聊天,讲他当年高考的故事。

下午,全体高三学生去河边放松。同学们唱歌、玩游戏,暂时忘记了考试的紧张。

傍晚,建军一个人爬上后山,望着夕阳下的黄土高坡。这片生他养他的土地,如今他要从这里起飞,去追逐更大的梦想。

他想起这些年的艰辛与温暖,想起无数帮助过他的人,想起王老师的嘱托,想起父母的期望,想起小梅的祝福,想起杨晓芸的约定...

所有的情感汇聚成一股力量,在他心中涌动。

明天,就要走进考场了。十二年寒窗苦读,将在那里见分晓。

夜幕降临,繁星点点。建军对着星空许下心愿:无论结果如何,都要坦然面对。因为最重要的不是终点,而是这一路走来的成长与收获。

回到宿舍,周富强神秘地塞给他一支新钢笔:“明天用这个,保你金榜题名!”

建军接过钢笔,发现笔杆上刻着一行小字:“友谊长存”。

那一夜,许多同学失眠了。建军却睡得很踏实,因为他知道,自己已经尽了最大努力。

清晨,阳光透过窗户洒进来。建军起床,洗漱,吃完早饭,和同学们一起走向考场。

校门口,郑老师和所有科任老师站成一排,与每个学生击掌:“加油!”

建军深吸一口气,走进考场。找到自己的座位,放下笔盒,等待铃声响起。

试卷发下来,他粗略浏览一遍,心里有了底。提笔的那一刻,他仿佛听到远方的呼唤,看到无数期待的目光。

笔尖在纸上沙沙作响,如同春蚕食叶,如同细雨润土。十二年的汗水与梦想,在这一刻凝聚成文字,书写着命运的答卷。

考场外,黄土高原沐浴在阳光下,沟壑纵横的土地显得格外苍劲而富有生机。

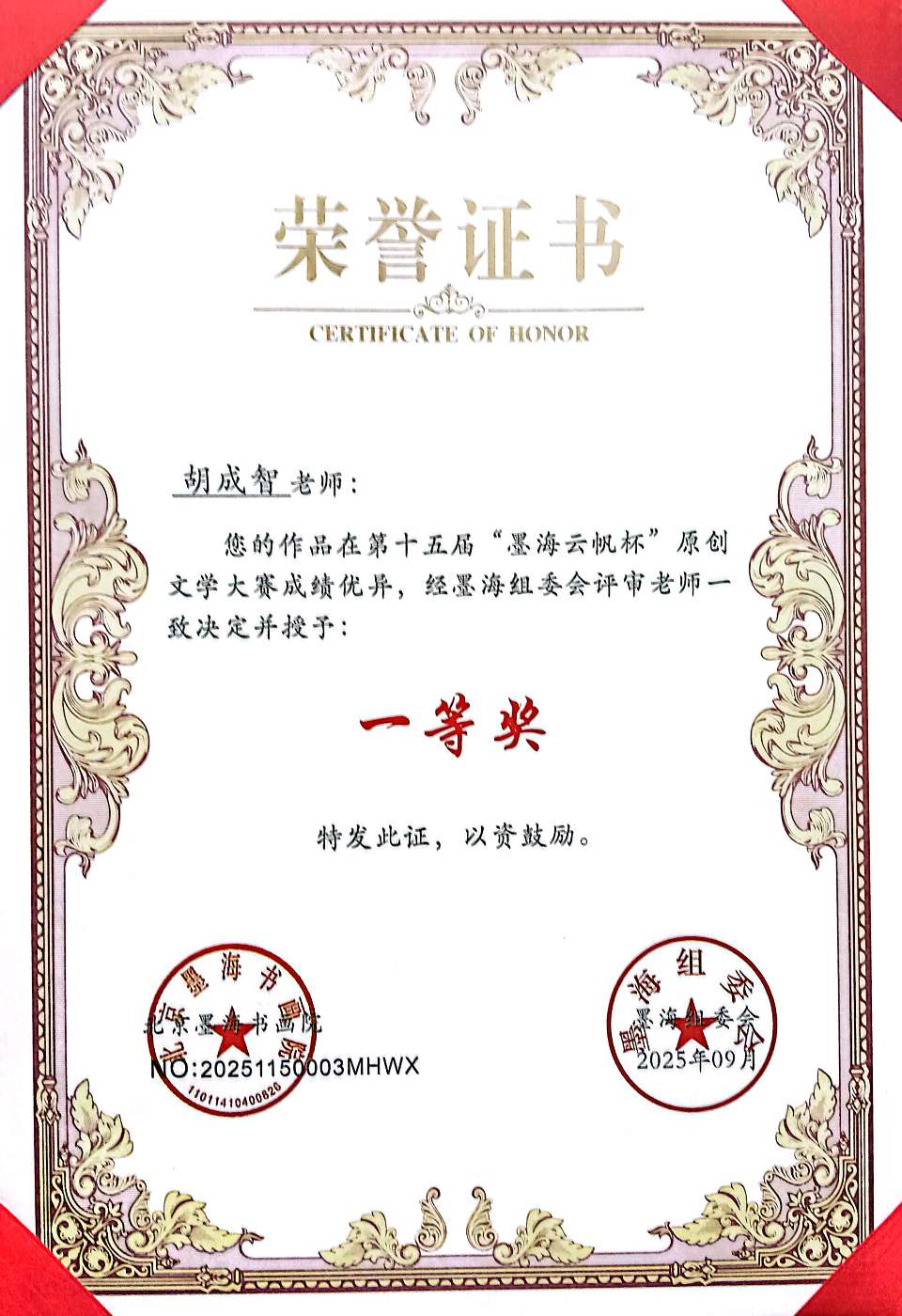

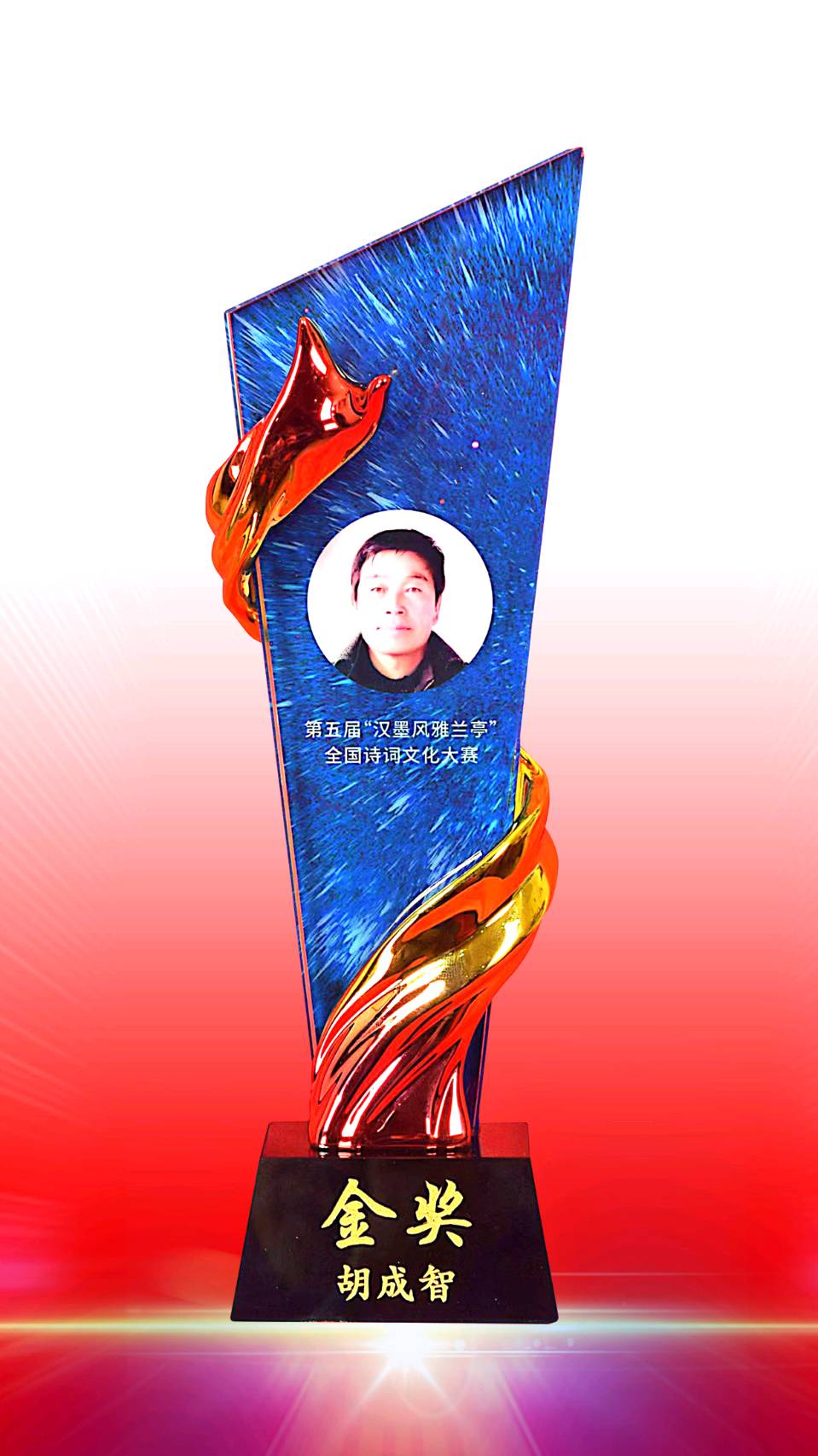

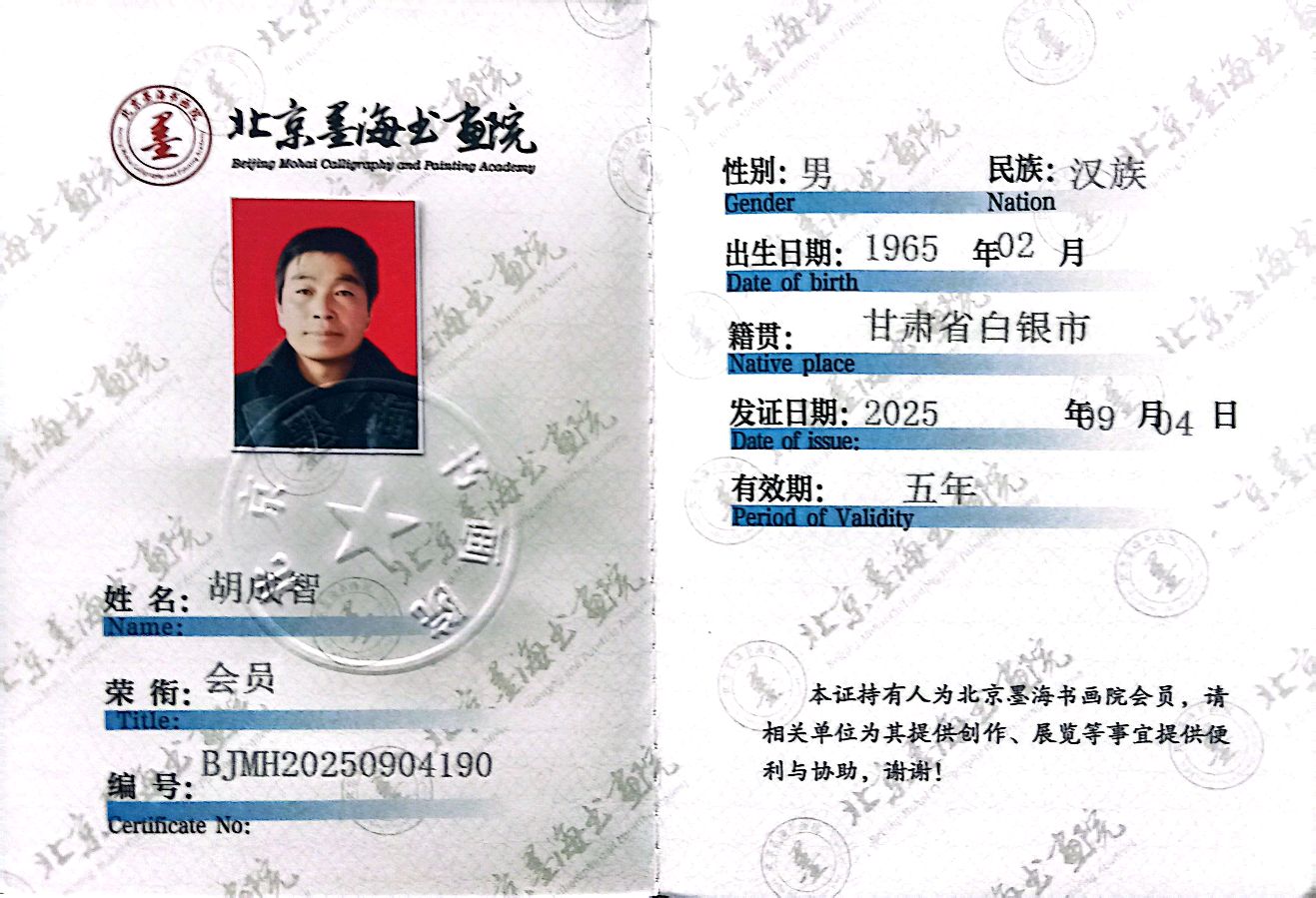

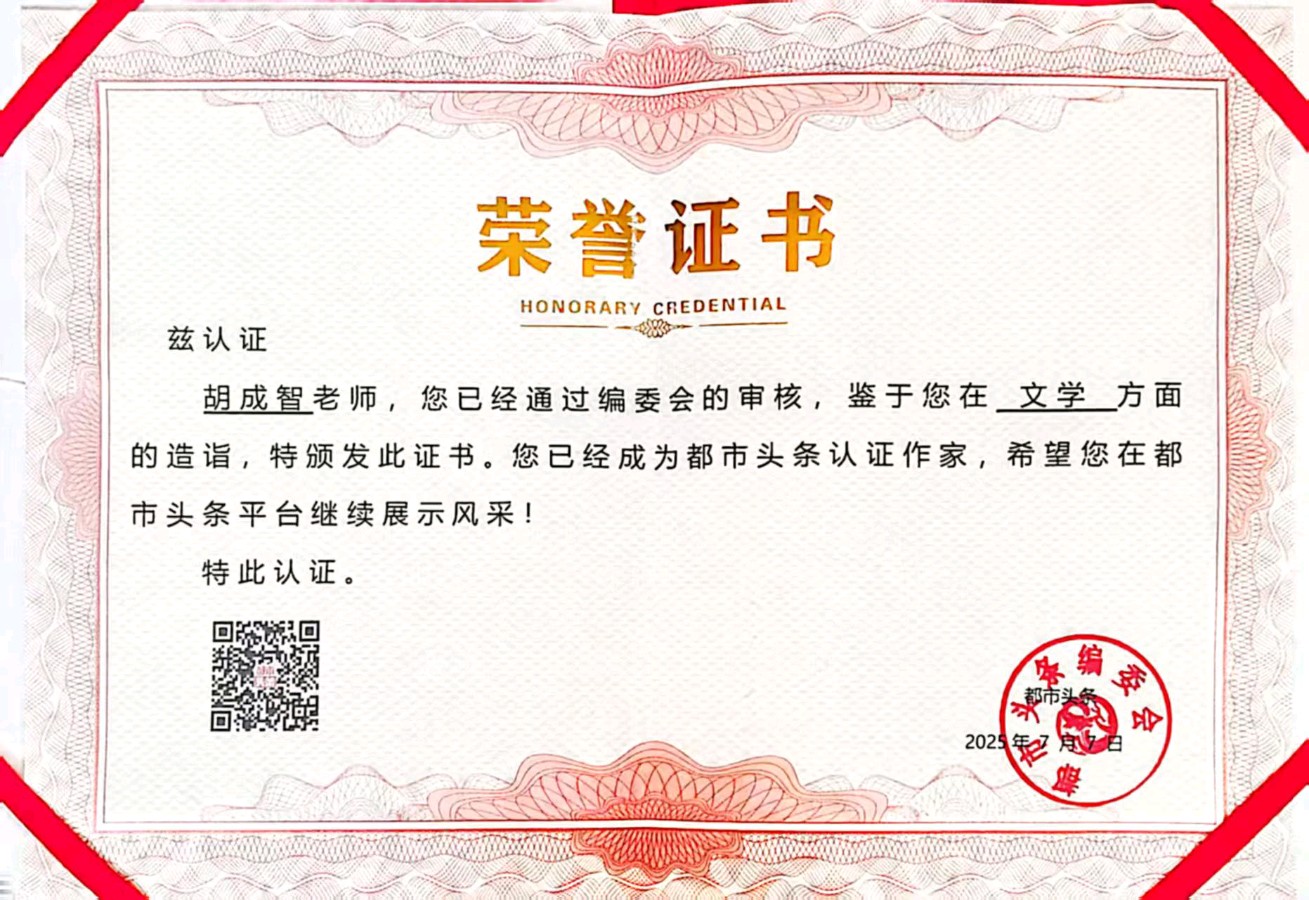

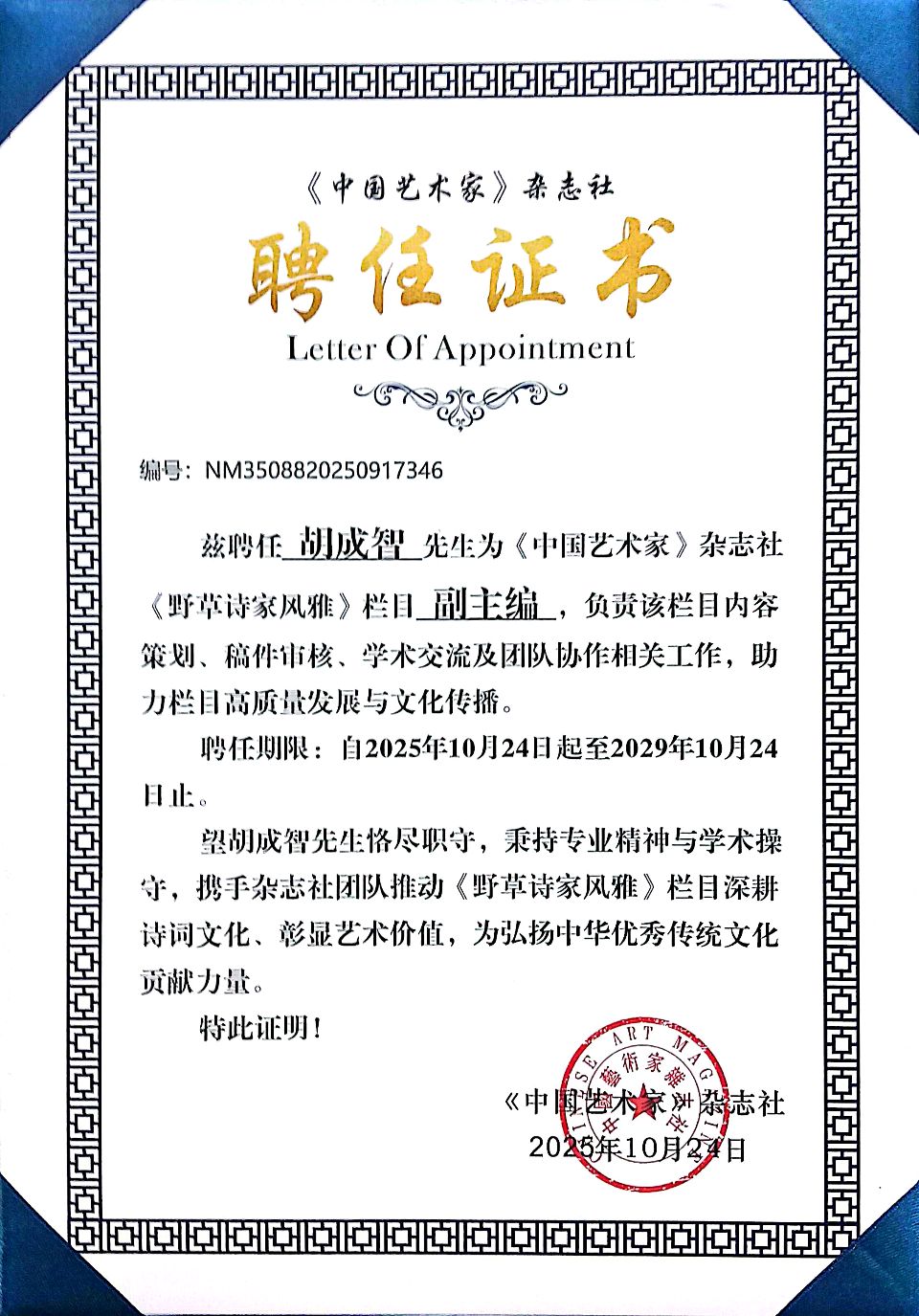

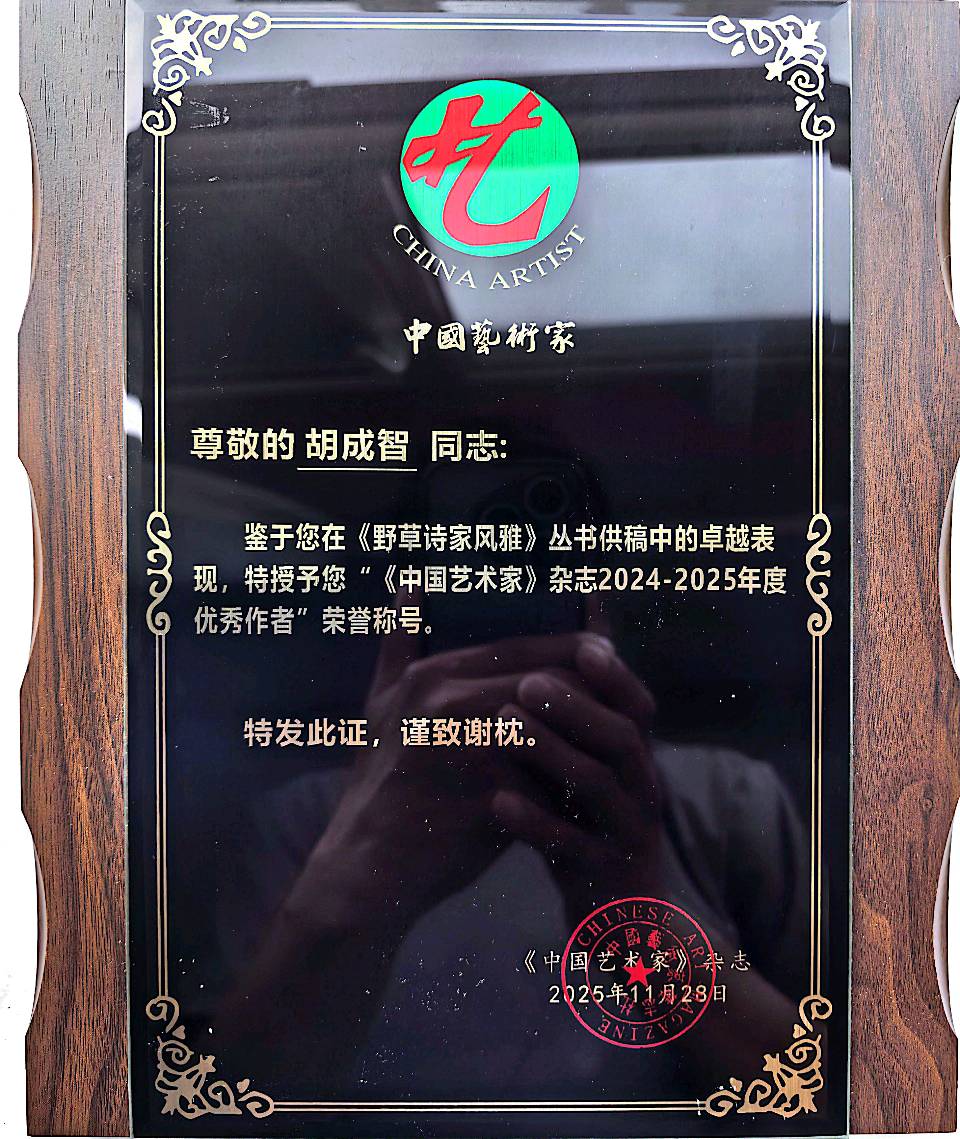

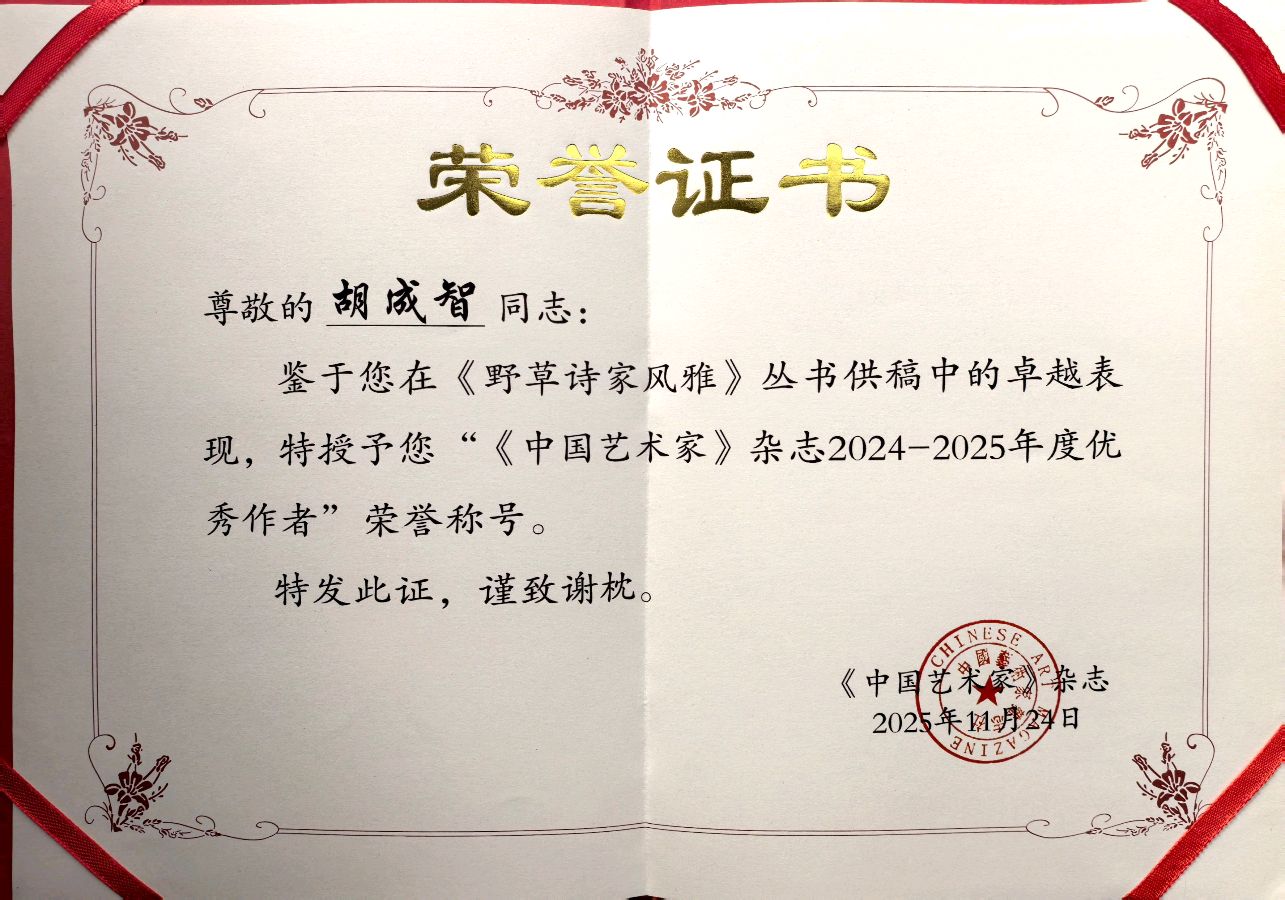

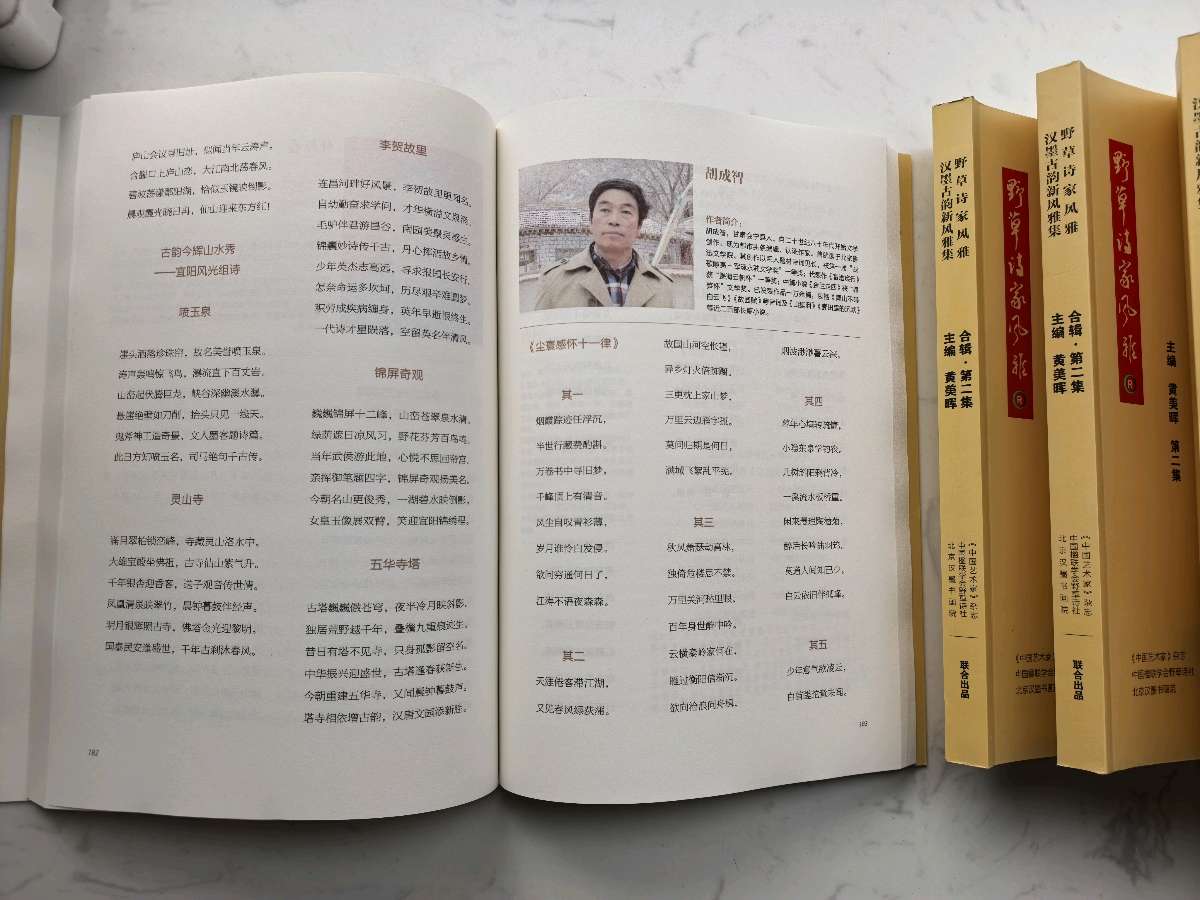

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。

长篇小说有:

《高路入云端》《野蜂飞舞》《咽泪妆欢》《野草》《回不去的渡口》《拂不去的烟尘》《窗含西岭千秋雪》《陇上荒宴》《逆熵编年史》《生命的代数与几何》《孔雀东南飞》《虚舟渡海》《人间世》《北归》《风月宝鉴的背面》《因缘岸》《风起青萍之末》《告别的重逢》《何处惹尘埃》《随缘花开》《独钓寒江雪》《浮光掠影》《春花秋月》《觉海慈航》《云水禅心》《望断南飞雁》《日暮苍山远》《月明星稀》《烟雨莽苍苍》《呦呦鹿鸣》《风干的岁月》《月满西楼》《青春渡口》《风月宝鉴》《山外青山楼外楼》《无枝可依》《霜满天》《床前明月光》《杨柳风》《空谷传响》《何似在人间》《柳丝断,情丝绊》《长河入海流》《梦里不知身是客》《今宵酒醒何处》《袖里乾坤》《东风画太平》《清风牵衣袖》《会宁的乡愁》《无边的苍茫》《人间正道是沧桑》《羌笛何须怨杨柳》《人空瘦》《春如旧》《趟过黑夜的河》《头上高山》《春秋一梦》《无字天书》《两口子》《石碾缘》《花易落》《雨送黄昏》《人情恶》《世情薄》《那一撮撮黄土》《镜花水月》 连续剧《江河激浪》剧本。《江河激流》 电视剧《琴瑟和鸣》剧本。《琴瑟和鸣》《起舞弄清影》 电视剧《三十功名》剧本。《三十功名》 电视剧《苦水河那岸》剧本。《苦水河那岸》 连续剧《寒蝉凄切》剧本。《寒蝉凄切》 连续剧《人间烟火》剧本。《人间烟火》 连续剧《黄河渡口》剧本。《黄河渡口》 连续剧《商海浮沉录》剧本。《商海浮沉录》 连续剧《直播带货》剧本。《直播带货》 连续剧《哥是一个传说》剧本。《哥是一个传说》 连续剧《山河铸会宁》剧本。《山河铸会宁》《菩提树》连续剧《菩提树》剧本。《财神玄坛记》《中微子探幽》《中国芯》《碗》《花落自有时》《黄土天伦》《长河无声》《一派狐言》《红尘判官》《诸天演教》《量子倾城》《刘家寨子的羊倌》《会宁丝路》《三十二相》《刘寨的旱塬码头》《刘寨史记-烽火乱马川》《刘寨中学的钟声》《赖公风水秘传》《风水天机》《风水奇验经》《星砂秘传》《野狐禅》《无果之墟》《浮城之下》《会宁-慢牛坡战役》《月陷》《灵隐天光》《尘缘如梦》《岁华纪》《会宁铁木山传奇》《逆鳞相》《金锁玉关》《会宁黄土魂》《嫦娥奔月-星穹下的血脉与誓言》《银河初渡》《卫星电逝》《天狗食月》《会宁刘寨史记》《尘途》《借假修真》《海原大地震》《灾厄纪年》《灾厄长河》《心渊天途》《心渊》《点穴玄箓》《尘缘道心录》《尘劫亲渊》《镜中我》《八山秘录》《尘渊纪》《八卦藏空录》《风水秘诀》《心途八十一劫》《推背图》《痣命天机》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《天咒秘玄录》《九霄龙吟传》《星陨幽冥录》《心相山海》《九转星穹诀》《玉碎京华》《剑匣里的心跳》《破相思》《天命裁缝铺》《天命箴言录》《沧海横刀》《悟光神域》《尘缘债海录》《星尘与锈》《千秋山河鉴》《尘缘未央》《灵渊觉行》《天衍道行》《无锋之怒》《无待神帝》《荒岭残灯录》《灵台照影录》《济公逍遥遊》三十部 《龙渊涅槃记》《龙渊剑影》《明月孤刀》《明月孤鸿》《幽冥山缘录》《经纬沧桑》《血秧》《千峰辞》《翠峦烟雨情》《黄土情孽》《河岸边的呼喊》《天罡北斗诀》《山鬼》《青丘山狐缘》《青峦缘》《荒岭残灯录》《一句顶半生》二十六部 《灯烬-剑影-山河》《荒原之恋》《荒岭悲风录》《翠峦烟雨录》《心安是归处》《荒渡》《独魂记》《残影碑》《沧海横流》《青霜劫》《浊水纪年》《金兰走西》《病魂录》《青灯鬼话录》《青峦血》《锈钉记》《荒冢野史》《醒世魂》《荒山泪》《孤灯断剑录》《山河故人》《黄土魂》《碧海青天夜夜心》《青丘狐梦》《溪山烟雨录》《残霜刃》《烟雨锁重楼》《青溪缘》《玉京烟雨录》《青峦诡谭录》《碧落红尘》《天阙孤锋录》《青灯诡话》《剑影山河录》《青灯诡缘录》《云梦相思骨》《青蝉志异》《青山几万重》《云雾深处的银锁片》《龙脉劫》《山茶谣》《雾隐相思佩》《云雾深处的誓言》《茶山云雾锁情深》《青山遮不住》《青鸾劫》《明·胡缵宗诗词评注》《山狐泪》《青山依旧锁情深》《青山不碍白云飞》《山岚深处的约定》《云岭茶香》《青萝劫:白狐娘子传奇》《香魂蝶魄录》《龙脉劫》《沟壑》《轻描淡写》《麦田里的沉默》《黄土记》《茫途》《稻草》《乡村的饭香》《松树沟的教书人》《山与海的对话》《静水深流》《山中人》《听雨居》《青山常在》《归园蜜语》《无处安放的青春》《向阳而生》《青山锋芒》《乡土之上》《看开的快乐》《命运之手的纹路》《逆流而上》《与自己的休战书》《山医》《贪刀记》《明光剑影录》《九渊重光录》《楞严劫》《青娥听法录》《三界禅游记》《云台山寺传奇》《无念诀》《佛心石》《镜天诀》《青峰狐缘》《闭聪录》《无相剑诀》《风幡记》《无相剑心》《如来藏剑》《青灯志异-开悟卷》《紫藤劫》《罗经记异录》《三合缘》《金钗劫》《龙脉奇侠录》《龙脉劫》《逆脉诡葬录》《龙脉诡谭》《龙脉奇谭-风水宗师秘录》《八曜煞-栖云劫》《龙渊诡录》《罗盘惊魂录》《风水宝鉴:三合奇缘》《般若红尘录》《孽海回头录》《无我剑诀》《因果镜》《一元劫》《骸荫录:凤栖岗传奇》《铜山钟鸣录》《乾坤返气录》《阴阳寻龙诀》《九星龙脉诀》《山河龙隐录》《素心笺》《龙脉奇缘》《山河形胜诀》《龙脉奇侠传》《澄心诀》《造化天书-龙脉奇缘》《龙脉裁气录》《龙嘘阴阳录》《龙脉绘卷:山河聚气录》《龙脉奇缘:南龙吟》《九星龙神诀》《九星龙脉诀》《北辰星墟录》《地脉藏龙》等总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点