精华热点

精华热点

酒液在杯中晃出细碎的光。

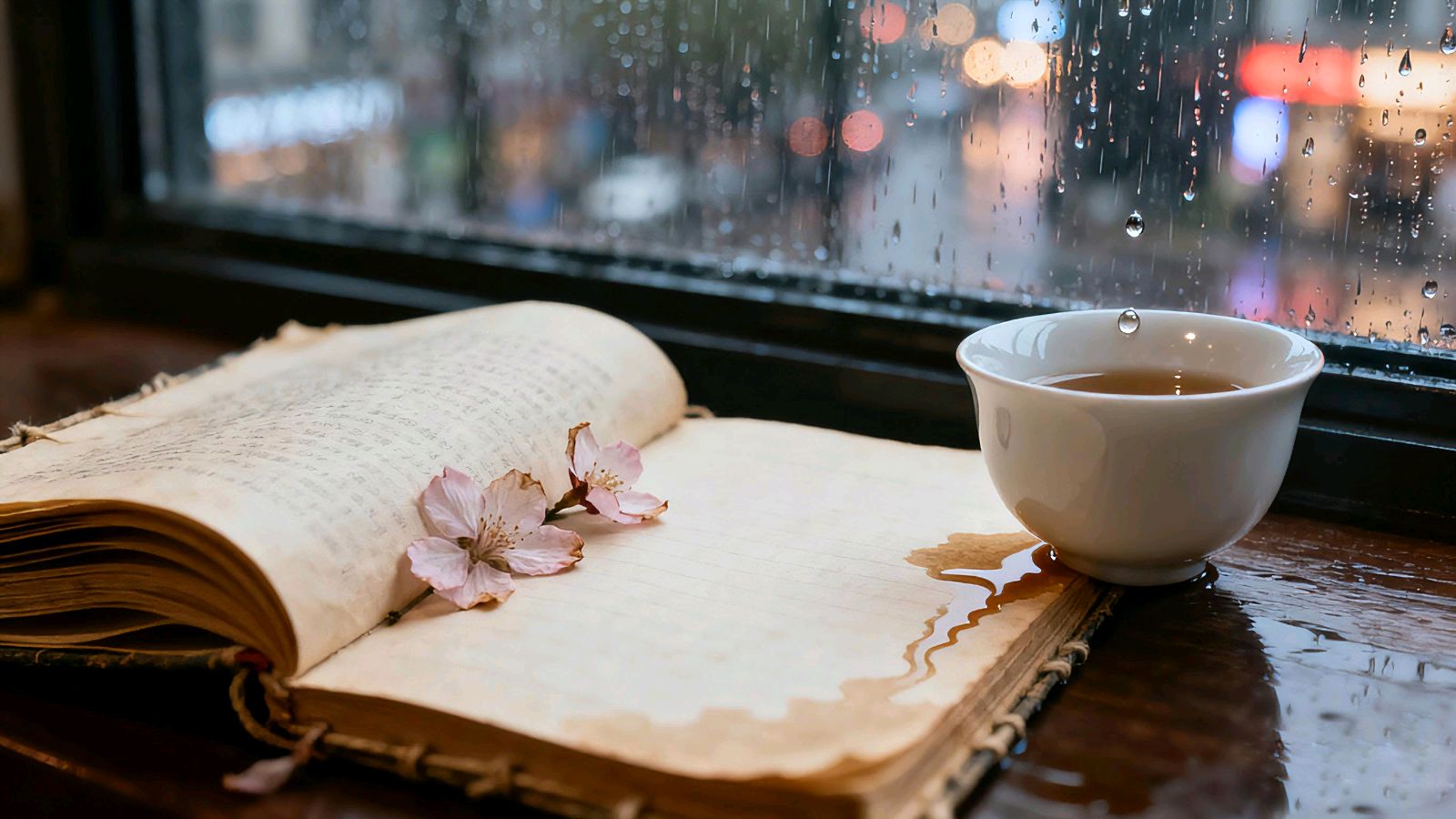

李兄说起上周在美术馆看的莫奈《睡莲》,说那抹紫蓝交织的光影,竟让他想起故乡初夏的荷塘,连风里都带着水汽;张兄则掰着手指分析大洋彼岸的选举格局,语气里带着指点江山的热忱,指尖的金戒随着手势在灯光下闪闪烁烁。我握着白瓷杯里的温热普洱茶,杯壁上凝结的水珠悄悄滑落在亚麻桌布上,晕开一小片浅淡的痕,像我此刻堵在喉咙口、说不出口的局促。

其实早已习惯这样的时刻。当众人借着琥珀色的酒意畅所欲言,我总像误闯热闹剧场的看客,手里攥着不属于自己的戏票,明明身处喧嚣的人群,却像隔着一层透明的玻璃屏障。他们聊的印象派笔触、存在主义哲学、国际油价波动,我并非一无所知 ,我曾读过莫奈晚年近乎失明仍坚持画睡莲的故事,也在公众号里看过关于地缘政治的分析,以及当下时局的见解,但那些字句到了嘴边,又像被穿堂风吹散的蒲公英,绒毛般轻轻飘起,却迟迟落不进恰当的语境里。席间的笑声越爽朗,我放在膝上的手就攥得越紧,心底的不安像涨潮的海水,一点点漫过堤岸。曾几何时?原来我与这热闹的人群,竟隔着这样一段沉默的距离,像隔着一条看得见对岸灯火、却没有渡船的河。

忽然我想起一句户外广告语:“偶尔逃离人类,是为了更好地拥抱世界”。字句像羽毛般轻轻挠着心尖,让我想起很多个深夜的幻想:找一处《水经注》里写过的 “清川带长薄,车马去闲闲” 的山谷,盖一间竹编屋顶的小屋,屋前种满桃花,屋后栽几株老茶树,再挖一方小池养几尾红鲤。清晨被檐角的鸟鸣唤醒,披着晨露去摘带霜的茶叶;午后坐在竹椅上翻一本线装的《昭明文选》,阳光透过竹帘在书页上投下细碎的影子;傍晚看夕阳把天边的云朵染成胭脂色,直到暮色漫过山谷,才点起一盏青瓷灯。不用参与复杂的对话,不用强迫自己融入不属于的热闹,只与清风明月为伴,与草木山石为友,连呼吸都能跟着慢下来的世外桃源。

这念头让我突然想起陶渊明笔下的桃花源,“土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻”。其实古人对 “桃源” 的追寻,从来都不只是对地理空间的向往,更是对精神净土的渴求。东晋乱世里,陶渊明不愿为五斗米折腰,归隐柴桑,在 “方宅十余亩,草屋八九间” 里种菊酿酒,写下 “采菊东篱下,悠然见南山” 的诗句。他的桃源,是 “心远地自偏” 的豁达。而北宋的林逋更彻底,隐居杭州孤山,终身不仕不娶,以梅为妻、以鹤为子,晨起扫落梅,日暮听鹤唳,写下 “疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏” 的咏梅绝唱,他的桃源,是 “以天地为室庐” 的超脱。原来真正的桃源,从来都不在千里之外的深山,而在我们如何安放自己的内心。就像此刻,友人的谈话仍在继续,我却在心底开辟出一片小小的天地:桃花灼灼开在溪边,老茶树的叶子在风中轻轻摇晃,不安的情绪像被溪水冲刷的鹅卵石,渐渐变得光滑温润。

庄子曾在《天下》篇里写 “独与天地精神往来,而不敖倪于万物”,这份独处的智慧,在如今这个被社交媒体裹挟的时代,更显珍贵。我们总被 “社交货币”“人脉资源” 的说法推着融入群体,总被要求 “会说话”“懂变通”,却忘了独处时才能听见内心的声音。心理学里有个概念叫 “正念”,说的是 “不加评判地觉察当下”,其实这与庄子的 “坐忘”“心斋” 异曲同工。当我们放下对 “融入” 的执念,才能真正看见自己。那些看似 “脱节” 的时刻,或许正是我们与自己对话的契机。就像山间的松树,不与百花争艳,却在寒风中挺立出独特的姿态;就像深谷的幽兰,不向世人炫耀芬芳,却在寂静中绽放出生命的力量;就像沙漠里的胡杨,不与绿洲的草木攀比,却能在贫瘠的土地上活三千年,死后三千年不倒,倒后三千年不朽。它们都在以自己的方式,与世界相处。

今人常说 “智慧是懂得与自己相处”,想来便是这个道理。真正的智慧,不是在社交场合游刃有余,不是能对所有话题侃侃而谈,而是当我们身处热闹却内心平静,当我们面对差异却不妄自菲薄。就像我手中的普洱茶,没有酒的浓烈,却有淡淡的清香。 这茶是几年年前从云南澜沧江边邦崴一位叫金木的小伙子带我们亲自采摘的,他说要在霜降后采摘,用竹匾晾晒三天,才能保留最纯粹的香气。此刻茶汤在舌尖漫开,先是微苦,而后回甘,像极了独处时的滋味:起初是寂寞的清苦,慢慢却能品出自由的甘甜。陆羽在《茶经》里说 “茶之为用,味至寒,为饮最宜精行俭德之人”,原来一杯茶里,藏着的也是对本心的坚守。

席间李兄注意到我的沉默,端着果汁走过来,杯壁上还挂着水珠:“不喝酒也没关系,陪我们听听也好,你平时看书多,说不定有不一样的想法呢。” 他的笑容里没有丝毫责备,只有真诚的暖意。我接过杯子,指尖传来的凉意混着果汁的甜香,忽然让我想起《庄子・齐物论》里的话:“物各有性,性各有极”—— 就像太阳有炽热的光芒,月亮有温柔的清辉;大江有奔腾的豪迈,小溪有潺潺的婉约;友人有畅谈的热情,我有沉默的沉静,从来没有哪种方式是 “对” 或 “错”,只是不同的生命姿态罢了。之前觉得的 “脱节”,不过是我给自己设下的枷锁,把 “不同” 当成了 “隔阂”。

暮色渐浓时,聚餐散场。驱车回家的路上,晚风轻拂,带着巷口栾树的香气。那一排栾树有十多年吧,枝桠伸到围墙外,细碎的黄花像极了桂花,落在青石板路上,踩上去软软的,还带着香气。抬头看见月亮挂在深蓝色的夜空,像一枚温润的羊脂玉,旁边缀着几颗疏星。忽然想起王维的《鸟鸣涧》:“人闲桂花落,夜静春山空。月出惊山鸟,时鸣春涧中。” 王维晚年隐居辋川别业,在 “明月松间照,清泉石上流” 的景致里,写下了无数充满禅意的诗句。他的 “闲”,不是无所事事的慵懒,而是 “行到水穷处,坐看云起时” 的从容。原来生活中的禅意,从来都不在遥远的山林,而在这些平凡的瞬间里:一杯温热的茶,一句温暖的话,一轮皎洁的月,一缕淡淡的花香,甚至是一次沉默的独处。

我想起曾经读过的那本《瓦尔登湖》散文集,梭罗的照片就印在封面上,眼神清澈而坚定。他曾在瓦尔登湖畔独居两年,写下 “我愿意深深地扎入生活,吮尽生活的骨髓,过得扎实,简单,把一切不属于生活的内容剔除得干净利落”。原来无论是陶渊明的桃源、林逋的孤山,还是梭罗的瓦尔登湖,追寻的都是同一种东西:与自己本心的重逢。那些 “逃离人类” 的念头,渐渐变成了心底的一份柔软 —— 我不必真的去往远方,因为我的心里已经有了一座桃源:桃花开在溪畔,茶树长在屋后,月光洒在竹窗上,风里带着菊花的清香。

走到楼下时,看见邻居家的小孩在院子里嬉戏,手里握着玻璃瓶,瓶子里闪着点点微光,像极了儿时玩和萤火虫。忽然明白,所谓 “桃源”,从来都不是与世隔绝的逃避,而是在喧嚣世间守住本心的勇气 —— 就像萤火虫在黑夜里守住自己的光芒,就像栾树花开时在秋夜里守住自己的清香,就像我在热闹中守住自己的沉默与热爱。

杯盏之外的世界,依旧热闹喧嚣;但我的心中,已有桃花灼灼,溪水潺潺。这份与自己相处的坦然,这份在喧嚣中守住的宁静,这份懂得 “各美其美” 的智慧,或许就是生活赋予我最珍贵的礼物。