精华热点

精华热点

我的家乡——巉口

文/杨海军

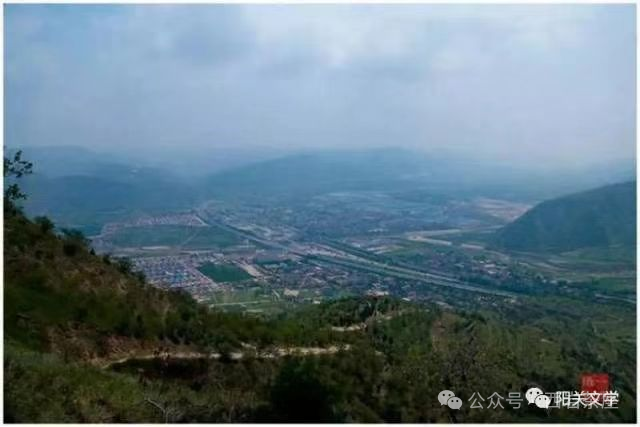

我的家乡在定西巉口,巍巍墩岭山,清清祖厉河,典型的两山夹一河地形。一条条平坦的柏油马路横穿整个川区,路两旁是高大的白杨树,蜜蜂在唱歌,蝴蝶在跳舞,商贩们拥挤的排列在马路两旁,欢快的叫卖声,爽朗的谈笑声,悠扬的音乐声,混在一起,响成一片,好一派其乐融融的繁华市景。不远处绿荫铺天盖地,田畴缢香吐翠,加上那恬静的农舍,天成了一幅大自然的图画。

巉口,民间传说唐代樊梨花驻军时遇袭,士兵高呼“缠头”(谐音“巉口”)而得名;另一说因地形险峻(“巉”意为山势陡峭)得名。今天的巉口位于定西城市规划最北端,南距城区19公里、东距兰州79公里,以此定位为“定西的新市区、工业区,兰州的后花园和陇中交通枢纽”。以前这里只有一两条沙砾路,剩下的都是平房和泥泞的小土路。然而,近年来家乡发展非常快,简陋的平房变成了一栋栋高楼;凹凸不平的泥泞路变成了一条条笔直平坦的公路;新建的商业市场繁华热闹,宽阔干净大街上车水马龙;几个开发区内,一座座厂房拔地而起,医药加工、洋芋淀粉……产品远销四方!尤其近年来家乡通过招商引资,先后完成了镇区内东、西、南、北四街及80米宽的世纪大道等6条主干道及供、排水管网、路灯、绿化及集中供热等配套建设,从而使城镇功能日趋完善。进入巉口,充满现代气息的建筑及点缀其间的云杉、松柏、国槐等绿化树木,都会让你感叹在“苦甲天下”的定西已崛起一座现代新城!

“露从今夜白, 月是故乡明。”年龄大了,在外面久了,就很想家。想家乡的山、家乡的水、家乡的路、家乡的草木和家乡的一切。

上学的时候就我非常喜欢爬山,学校傍边的墩岭山(又名莲花山)是周围最高的山、最美的山,也是我们征服最多的山,也就成为童年我念念不忘的地方。只要踏上哪里,心情就能飞起来。无论你有多重的包袱,站在哪里,顿觉身轻如燕,所有来至身体的、精神的压抑和不快在这一刻统统都不翼而飞,那是一个超凡脱俗的地方,能让人的灵魂在顷刻间升华。墩岭山植被茂密,空气清新,四季景色各异,春季山花烂漫,秋季红叶满山,近年来修建了一些登山步道,游客可以徒步上山,欣赏沿途风景。山顶有烽火台和观景台,可俯瞰整个巉口镇和周边山川,每每想起家乡的墩岭山,心里涌起的是激动,向往。山下是有名的青烟寺,历史悠久,环境优美,传说颇多,登临奇境,放佛登临仙国佛境。青烟寺建于明代,北倚莲花山麓,因上空青烟缭绕而得名。据出土文物考证,两千年前这里就是佛教胜地,历经多次修缮,保存完好。寺内供奉多尊佛像,藏有珍贵的佛教经典和文物,是研究当地佛教文化的重要场所。

巉口最有名的当属王莽秤砣。1925年秋,巉口镇巉口村年仅十一岁的秦恭在放牧时,发现悬崖上有一黑色金属物体,便于第二天叫上他哥秦让一起去挖掘,共挖到8件“新莽权衡”(权5,衡1,钩1,丈1),从此,这个昔日古老丝绸之路上的重镇和“新莽权衡”一起名扬海内外。

王莽在位期间(公元9年-23年)推行了一系列改革,包括度量衡的统一,秤砣作为度量衡工具的一部分,具有重要的历史价值。秤砣由青铜制成,上面刻有王莽时期的铭文,显示了其历史年代和文化背景。王莽时期的度量衡改革是中国历史上的一次重要尝试,秤砣的出土为研究这一时期的度量衡制度提供了实物证据。秤砣上的铭文和制作工艺反映了当时的文化和技术水平,具有重要的考古和文化价值。

巉口镇所在的区域早在新石器时代便有人类活动,境内发现朱家庄北马家窑文化遗址和磨石沟齐家文化遗址,出土陶器、石器等遗存,印证了陇中地区早期农耕文明的繁荣。

巉口最有潜力的还属宋代安西城。宋城位于东川村关川河西岸,城平面呈正方形,边长336米,残高10米,有南北二门并对准南北中枢交通线,城门外均有城翁,四角筑有方形角墩,四墙外侧均筑有马面,2003年7月5日被甘肃省人民政府公布为省级文物保护单位。宋代(960年-1279年)是中国历史上文化、经济高度发展的时期,留下了丰富的文化遗产,巉口镇自古以来就是丝绸之路上的重要驿站,宋代时期更是繁荣一时。

从定西市区向北十多分钟的车程就可看见定西宋城的原始风貌。十年前,我曾推动宋城大开发,但由于当时要聚焦公路主业的大环境暂时搁置,我始终认为,杭州宋城和香港宋城都是在现代想象和创意基础上开发的,而定西巉口宋城有古迹有原貌且为省会兰州半小时经济圈,如果能够充分挖掘历史文化资源,结合现代旅游需求,确实大有希望成为甘肃新的文化旅游热点,也将大成定西城北拓,强省会环城战略。

巉口汉墓群是昔日商贾繁荣,文化发达的象征。墓群西临关川河,以今巉口为中心,南北不到15公里区域内集中了上百座汉墓,面积约10万平方米,文化层0.5米-1米。1980年,定西地区文化局组织人员通过钻探,发掘、清理出无封土的汉代砖室墓2座,出士随葬品绿釉陶器36件,灰陶器10件,彩绘灰陶鸡、狗各1件以及彩绘柿蒂纹漆器残片。近年来,省、市、县文物部门在巉口发掘的汉墓就达20多座,出土文物上百件。

特别是1999年发掘的两座西汉积炭木椁墓价值最高,只有官宦或贵族才能享有,这充分说明在当时的定西,必有名门望族存在。此外,在巉口还先后出土了“五铢”、“货泉”、“货布”、“大泉直”等钱币,这些钱币不仅品类繁多,而且制作精美薄厚均匀,钱文线条清晰。如此大量官铸货币的出上,表明该地曾存在相当繁荣的城邑和相当发达的商业。2000年出土于巉口遗址内的“颍阴丞印”泥封和“星占卜骨”相当完整,十分珍贵,被甘肃省文物鉴定委员会鉴定为国家一级资料文物。

巉口起义是发生在中国历史上的又一次重要军事事件,也是90多年前在中国共产党策动下所爆发的十大兵变之一。1931年九一八事变后,中国共产党在国民党驻军中发动和领导的革命兵变风起云涌,反对蒋介石“攘外必先安内”坚决要求抗日、拯救民族危亡的浪潮不断高涨。1932年7月,杨虎城部十七师五十旅补充二团一营在巉口的起义,就是在这种背景下发生的。补充二团团长黄展云为了排除异已,企图将一营调防兰州后散编。营长何冠五得知消息后,便把一营交给三连排长赵丕烈,赵丕烈找到一连连长马济人(进步军官)、排长石庆德(共产党员)和三营排长卢松轩,将思想反动的军官捆绑看押,并封锁了定西通往兰州的道路,卡断各路电话,于各个要塞布置了岗哨。起义军活动于靖远、会宁边缘一带约一周时间,后绕道静宁,欲沿六盘山转向陕甘边,与刘志丹领导的红军会合。最终在内无粮草、外无援兵,既未建立党的正式组织,又与上级没有任何联系的情况下,孤军奋战,终告失败。

历史上,元末明初著名的沈儿峪战役从大碱沟至车道岭一带展开。提巉口就不能不提林场,巉口林场被誉为“高原上的明珠”。该林场筹建与1956年6月,是林业部50年代建立的两个基层林业试验研究单位之一,系1958年苏联专家进行调查设计,兼有生产任务的基层林业试验研究单位。多年来,巉口林场坚持致力于生态保护和可持续发展,探索更多生态与经济双赢的模式,更为家乡巉口乃至西北地区的绿色发展、经济发展和民生改善做出了重要贡献。现在走进美丽的巉口,您将开启一段充满自然风光与人文魅力的美好旅程。林场拥有的大面积森林资源,四季景色各异,春季山花烂漫,夏季绿树成荫,秋季层林尽染,冬季银装素裹,漫步各个林间小道,呼吸清新的空气,感受大自然的宁静与美好,裳林海晨曦,观高原绿浪,松涛听风,美不胜收。车道岭林场森林覆盖率达92.75%,现在也是巉口流域重要的另一绿色屏障,形成了以生态游、绿色游、环保游为核心的天然格局。

山海新村作为巉口最大的易地扶贫搬迁安置点,通过完善基础设施,显著提升了社区“硬”实力,包括集中供热、智慧云平台等,不仅改善了居民生活质量,也为游客提供了更加舒适便捷的旅游环境。此外,社区内多功能党群服务中心、文化广场、图书馆等设施的建成,为游客提供了丰富的文化体验场所,进一步增强了巉口地区的乡村旅游吸引力。通过党建引领和网格化管理,构建了共建共治共享的社会治理新模式,进一步优化了旅游服务体验。人工湖等的建设显著提升了巉口地区的生态环境和景观质量,通过水体与周边山林的结合,形成了“山、水、林、田、湖”一体化的生态景观格局,为游客提供了独特的自然体验,展现了美丽与现代化的双重魅力。

巉口卧龙山和丁家山近年来也逐步成为当地有名的自然景观和历史文化遗址。两山以其独特的地形、丰富的植被和悠久的历史文化吸引着众多游客。卧龙山因其山形似卧龙而得名,山上植被茂密,空气清新,四季景色各异,山上有古代寺庙遗址和石刻,修建了登山步道,游客可以徒步上山,欣赏沿途风景。丁家山以其陡峭的山势和奇特的地貌著称,山上有多处观景台,可俯瞰周边山川,山上有多处古代烽火台遗址,是研究古代军事防御体系的重要地点。参观古代寺庙遗址和烽火台遗址,了解卧龙山和丁家山独特的自然景观和丰富的历史文化,成为巉口镇的重要旅游活动。还有三国时期著名文学家曹植的墓葬,都构成巉口镇重要的历史文化遗产,具有重要的历史、文学和文化价值。

定西九华沟流域治理工程和定西精神纪念馆都位于馋口镇,是定西地区重要的爱国主义和红色教育基地,展现了定西人民在艰苦环境中战天斗地、改天换地的奋斗精神。九华沟流域治理工程是定西地区生态治理的缩影,体现了定西人民在恶劣自然条件下通过科学规划和艰苦奋斗实现生态恢复的壮举,该工程通过水土保持、植树造林、梯田建设等措施,成功将曾经的荒山秃岭转变为绿意盎然的生态示范区。这一治理模式不仅改善了当地生态环境,还为全国水土保持工作提供了宝贵经验。这一工程体现了定西人民“人一之我十之,苦抓、苦帮、苦干”的定西精神,展现了在党和政府领导下,人民群众通过自力更生、艰苦奋斗改变命运的坚定信念。九华沟流域治理工程和定西精神纪念馆是定西地区生态治理与红色文化的双重象征,两者共同构成了定西地区爱国主义和红色教育的重要载体于一体的旅游线路,吸引了大量游客前来参观学习。

离家不远的地方,有一条奔腾不息的小河——祖厉河,记得小时候河水清澈见底,清晰可见河底的石头和水中的鱼,在不多雨的家乡,河水经常不过膝盖,人们能趟到河对面去。更为重要的是,夏天,我们小伙伴们都能背着书包争先恐后地汇集到小河边打水仗,学游泳,开心得忘乎所以,早已把所有的烦恼事忘得一干二净。年纪稍大一些后的我虽然不再光着屁股去小河里游泳,但还是喜欢在河边静静的坐,傻傻的呆。现在回家的时候,我有机会还是喜欢坐在河边,回忆着小时候的故事。随着家乡引洮工程的通水和环保理念的提高,家乡水美山美人更美的画面再次呈现。

白杨树是家乡的特色,记得小时候马路两旁的白杨树水分充足,树身直冲天际,树叶遮云蔽月,仿佛两条绿色长龙镶嵌在家乡的版图上。特别是秋日树叶金黄,莺歌燕舞;冬日纷扬,洒满马路两边,老人小孩纷纷拿起扫帚,背起背篓,把那厚厚的落叶从各个角落纷纷扫回家,作为烧炕的燃料。茅盾著名的“白杨礼赞”学习后,我对家乡的白杨树更加喜爱和看重了。如今的家乡,春天,漫山遍野的杏花和桃花竞相绽放,仿佛给大地披上了一层粉白色的轻纱,还有那淡黄的油菜花、蓝色的胡麻花和洁白的洋芋花分外美丽,完全是花的海洋,花香四溢,蜂飞蝶舞,生机无限,沁人心脾。夏天,麦浪滚滚,金黄的麦田在阳光下熠熠生辉,仿佛一片金色的海洋。秋天,红叶与黄叶交织,层林尽染,仿佛大自然打翻了调色盘,将山川装点得五彩斑斓。冬天,北国的茫茫雪原,银装素裹,仿佛进入了一个纯净的童话世界。无论是春天的花海、夏天的麦浪、秋天的红叶,还是冬天的雪原,家乡的每一个季节都有其独特的魅力,让人流连忘返。

家乡的人憨厚,实在,虽然没有大富大贵,但在他们脸上都经常挂着微笑,写着幸福,有着独特的魅力。种植粮食、养殖家禽、打理菜园,自给自足,自立自信,自娱自乐;清新空气、广阔田野、宽阔马路、宁静村庄,互相互助、相互支持、热情好客、喜悦幸福。这种纯粹的快乐,简单的快乐在我看来,是多么有生活气息!他们在自己的田地里耕耘着,快乐着,收获着……家乡的人虽然清贫点,平淡点,甚至苦一点,但他们经常精神愉快,心态高兴,也正印证了简简单单才是福的道理。

走出村子,我信步走上昔日那条忙碌的乡间小路,自从穿村修建起宽阔的柏油世纪大道,这条小路早已的被人们遗弃了。这条乡间小路,在我小时候的眼里,是连接着外面世界的唯一出路。那时候,常常会望着路想像外面的世界是什么样子,就是在这条路上,我赤脚走过,推车走过,晴天走过,天也走过。那条路,伴着许多的少年往事一直深深的留存在我的记忆中;那条小路,写满了珍贵的乡情,教我读懂对乡情的眷恋;那条小路上,我最喜爱的二哥永远的离开了我们。因此从那时候起我就立志投身交通事业,要为更多的像二哥那样没有走过宽敞、舒适、安全的大路的人修更多更好的路。

巉口地处兰州、白银、定西三市交汇处,是连接甘肃中部与东部的重要通道。“中国薯都”和“中国药都”定西市的马铃薯、中药材等特色产品大多是通过巉口镇的交通网络销往全国。巉柳、天馋、馋郭、馋新等以家乡命名的各种等级公路的建成通车,既提高了家乡的知名度,又增加了我对家乡的热爱。随着景清高速八车道改造和境内其他甘肃三大新通道建设及环兰公路铁路项目等的推进,巉口镇的交通优势将进一步增强。未来,巉口可以依托优越的交通条件和丰富的自然资源,打造集生态旅游、文化体验、休闲度假于一体的综合性旅游目的地,推动区域经济的高质量发展。同时,结合丰富的红色文化、新农村风貌和古文化等,打造多元化旅游产品体系,提升旅游服务质量,将巉口建设成为具有独特魅力的旅游目的地。

著名作家贾平凹曾提出:中国有三块地方很值得行走的,一是山西的运城和临汾一带,二是陕西的韩城合阳朝邑一带,再就是甘肃陇右了。这三块地方历史悠久,文化纯厚,都是国家的大德之域,其德刚健而文明,却同样的命运是它们都长期以来被国人忽略甚至遗忘。现代的经济发展遮蔽了它们曾经的光荣,人们无限向往着东南沿海地区的繁华,追逐那些新兴的旅游胜地的奇异,很少有人再肯光顾这三块地方,去了解别一样的地理环境,和别一样的人的生存状态。今天由于工作性质的变化,再去看家乡的旅游文化,安西古城、汉墓遗址、新莽权衡、墩岭青烟、曹植古墓等等。在我看来都是那样的具有开发价值,我更相信家乡作为甘肃打通天水、平凉旅游文化的重要战略支点和必经之地,一定会引起更多的重视和投资开发,也期待着家乡的旅游文化能走出定西,走出甘肃,走向全世界!

宁要家乡一培土,莫恋他乡万两金。我爱我的家乡——巉口,爱它的山,爱它的水,爱它的路,爱它的草木和他的一切。无论我走到天之崖,海之角,我永远不会忘记哺育我成长的家乡巉口。

作者简介

杨海军 生于上世纪七十年代,安定区巉口镇人,县处级企干,高级政工师,党校研究生,省作协会员,出版有《春天恋歌》《我的祖国河山游》《问路宝天》等100多万字专著。