第十一章:金城进修(1982-1984)

时代的浪潮奔涌向前,张汉武在刘寨中学的教学成果引起了县教育局的重视。1982年夏天,他接到通知参加全省教师进修考试。考场设在县一中,当他打开试卷时惊讶地发现,考题竟然是当年的高考试卷。

笔尖在纸上沙沙作响,那些熟悉的数学符号仿佛在向他微笑。解答题、证明题、应用题,他游刃有余,仿佛又回到了在靖远师范苦读的日夜。特别是政治试卷,他将多年基层工作的实践与理论相结合,论述得深入浅出。

放榜那天,教育局的工作人员简直不敢相信自己的眼睛:张汉武以总分第一的成绩被兰州师专数学系录取,其中政治试卷仅因卷面扣了一分,获得99分的惊人成绩。

兰州,这座黄河穿城而过的城市,对张汉武来说是一个全新的世界。师专校园里梧桐成荫,图书馆的藏书量让他叹为观止。他像饥饿的人扑在面包上,每天最早到图书馆,最晚离开。

在高等代数的课堂上,他独特的解题思路引起了教授的关注;在数学分析课上,他总能将抽象概念与农村实际相结合。最让人称道的是,他在《数学教育研究》上发表的《农村中学数学教学中的直观性原则》,首次系统阐述了他多年积累的教学经验。

马列主义教师李文山在课堂上公开赞扬:"张汉武同学的政治试卷,我想找一个错别字都找不到!他的答案不仅准确,更有自己深刻的实践体会。"

两年的深造,不仅让张汉武的专业知识更加系统扎实,更重要的是开阔了他的教育视野。他开始思考如何将先进的教育理念与农村教育实际相结合,这为他日后从事教育管理打下了坚实基础。

第十二章:一中名师(1984-1985)

1984年7月,张汉武以优异成绩从兰州师专毕业,被分配到会宁一中担任高三文科补习班班主任,同时兼任理科补习班的数学老师。

会宁一中作为全县最高学府,汇聚了最优秀的学生和教师。张汉武这个从山沟里走出来的老师,一开始并不被看好。特别是他接手的文科补习班,36个学生都是高考落榜生,士气低落。

第一天上课,他就给了学生一个下马威:"我知道你们有些人觉得数学难,但我告诉你们,在我的班上,数学必须成为你们的优势科目!"

他的教学方法别具一格。讲立体几何,他用泥巴捏出各种几何体;讲函数,他用挑水的扁担演示变量关系;讲概率,他用生产队分粮食举例。枯燥的数学在他口中变得生动有趣。

晚自习后,他的办公室总是亮着灯。学生们排着队问问题,他耐心地一一解答,经常忙到深夜。有个叫王丽的学生,数学基础特别差,他连续一个月每天抽半小时给她补课。

"张老师,我太笨了,总是学不会。"王丽一度想要放弃。

"胡说!"张汉武严厉地说,"你只是方法不对。记住,数学不是死记硬背,要理解其中的道理。"

1985年高考放榜,会宁一中沸腾了:张汉武所带文科班的数学平均分高出全省平均线23分,36个学生中有24人考上了大中专院校。王丽的数学考了108分(满分120),被省师范大学录取。

消息传开,学生家长纷纷来到学校,想要见见这位"神奇"的张老师。校长在全校教师大会上说:"张汉武老师用事实证明,没有教不好的学生,只有不会教的老师。"

第十三章:执掌一中(1986-1989)

由于出色的教学和管理能力,张汉武在1986年被提拔为会宁一中教导主任,次年又升任副校长。虽然走上领导岗位,他依然坚持在教学第一线,亲自带高三毕业班的数学课。

作为教导主任,他推行了一系列教学改革:建立教师听课评课制度,组织青年教师培训,开展教学竞赛。他常说:"教师要给学生一碗水,自己必须有一桶水。"

1987年春天,他发起"教学开放周"活动,邀请家长来校听课。这个创举在当时颇为超前,有些老师担心:"家长来听课,万一出丑怎么办?"

张汉武笑着说:"教书育人光明正大,有什么好怕的?让家长了解我们的教学,才能更好地配合。"

事实证明,这一举措大大增进了家校联系,提高了教学质量。那年高考,会宁一中的升学率再创新高,名列全市前茅。

1988年,张汉武因其卓越贡献,同时获得白银市园丁奖和甘肃省园丁奖。颁奖典礼上,他动情地说:"这份荣誉不属于我个人,属于所有坚守在农村教育一线的老师们。"

就在他准备在会宁一中大展拳脚时,一纸调令改变了他的轨迹。1990年春天,县委书记亲自找他谈话:"老张,三中现在情况很不好,组织上希望你能去挑起这个担子。"

消息传出,一中的老师们纷纷挽留:"张校长,三中那个烂摊子,你去不是自找苦吃吗?"

张汉武沉思良久,想起自己求学时的艰辛,想起那些渴望通过读书改变命运的农村孩子,终于下定决心:"我是共产党员,组织需要我去哪里,我就去哪里。"

第十四章:临危受命(1990年夏)

1990年的会宁三中,用"风雨飘摇"来形容毫不为过。校园里杂草丛生,教室窗户破损,教师士气低落。最让人痛心的是学风校风:早读课见不到学生,晚自习教室里空荡荡,当年高考全校仅19人上线。

张汉武到任第一天,在校门口站了半个小时,数了数迟到的学生——足足有86人。他没有发火,而是默默地记下每个学生的特征。

第二天清晨六点,他拿着哨子站在操场中央。当起床哨响起,只有零星几个学生出来晨读。他也不生气,就这么站着,直到早读课结束。

连续一个星期,他每天如此。渐渐地,出来晨读的学生多了起来。有调皮的学生私下议论:"新来的校长是不是傻?天天站在那里。"

一个月后的周一升旗仪式,张汉武第一次对全校师生讲话:"我知道,很多人说三中完了。我不相信!我相信在座的每一位老师都是好老师,每一位学生都是好学生!从今天起,我们要让所有人看看,三中人是打不垮的!"

他的第一把火,是整顿领导班子。有个副校长长期不上班,他直接找到家里:"你要么来上班,要么写辞职报告。"第二天,这个副校长准时出现在办公室。

接着,他走访全校骨干教师,倾听他们的心声。数学组长王老师说:"校长,不是我们不想教,是学生不学啊!"

"学生不学,我们就想办法让他们学!"张汉武斩钉截铁地说。

最让人感动的是,他解决了李老师夫妻分居二十年的问题。李老师的爱人在乡下教学,多次申请调动未果。张汉武亲自跑教育局,找领导,终于把李老师的爱人调进城里。

"校长,您这份情,我拿命来还!"李老师红着眼圈说。

第十五章:重振雄风(1991-1994)

张汉武深知,要重振三中,必须拿出实实在在的成果。他推出了八大改革措施:

第一,建立级主任负责制,校领导全部下沉兼任级主任;

第二,实行教学目标管理,将升学任务分解到每个年级;

第三,打破大锅饭,推行绩效工资;

第四,开展"名师工程",培养骨干教师;

第五,改善办学条件,修缮校舍,添置设备;

第六,加强家校联系,成立家长委员会;

第七,丰富校园文化生活,组建各种社团;

第八,制定"全、实、严、勤"的新校训。

改革之路充满艰辛。有老师公开反对:"张校长,你这样搞,是要把我们累死啊!"

张汉武不气不恼,而是召开全校教职工大会:"我知道大家辛苦。但是想想我们的学生,他们大多是农村孩子,考不上大学就要回去种地。我们累一点,可能改变的是他们一生的命运!"

他身先士卒,亲自带高三补习班的数学课,每天工作到深夜。校长室的灯光,成了三中夜晚最亮的星。

1991年高考前夕,他突发阑尾炎住院手术。医生要求至少休息两周,他在病床上躺了三天就溜回学校。妻子哭着说:"你不要命了?"

"这个时候,我必须在。"他捂着伤口,坚持到每个毕业班做考前动员。

功夫不负有心人。1991年高考放榜那天,整个三中沸腾了:大中专上线87人,是上一年的4倍多!全县教育界都震惊了。

更让人惊喜的是,张汉武亲自辅导的学生在全省数学竞赛中获三等奖,高考理科全县前5名中三中占了3名,文科前5名中占了2名。

捷报传来,许多老教师流下了热泪:"三中站起来了!"

此后三年,三中一路高歌猛进:1992年上线137人,1993年上线163人,1994年上线192人。曾经濒临撤并的农村中学,一跃成为全市教育战线的一面旗帜。

县委宣传部专门印发张汉武事迹材料《白笔黑板写春秋》,其中写道:"靖远师范和兰州师专曾经两次要调张汉武去那里工作,他都婉言谢绝了。会宁的贫困落后需要他,他的事业在家乡。"

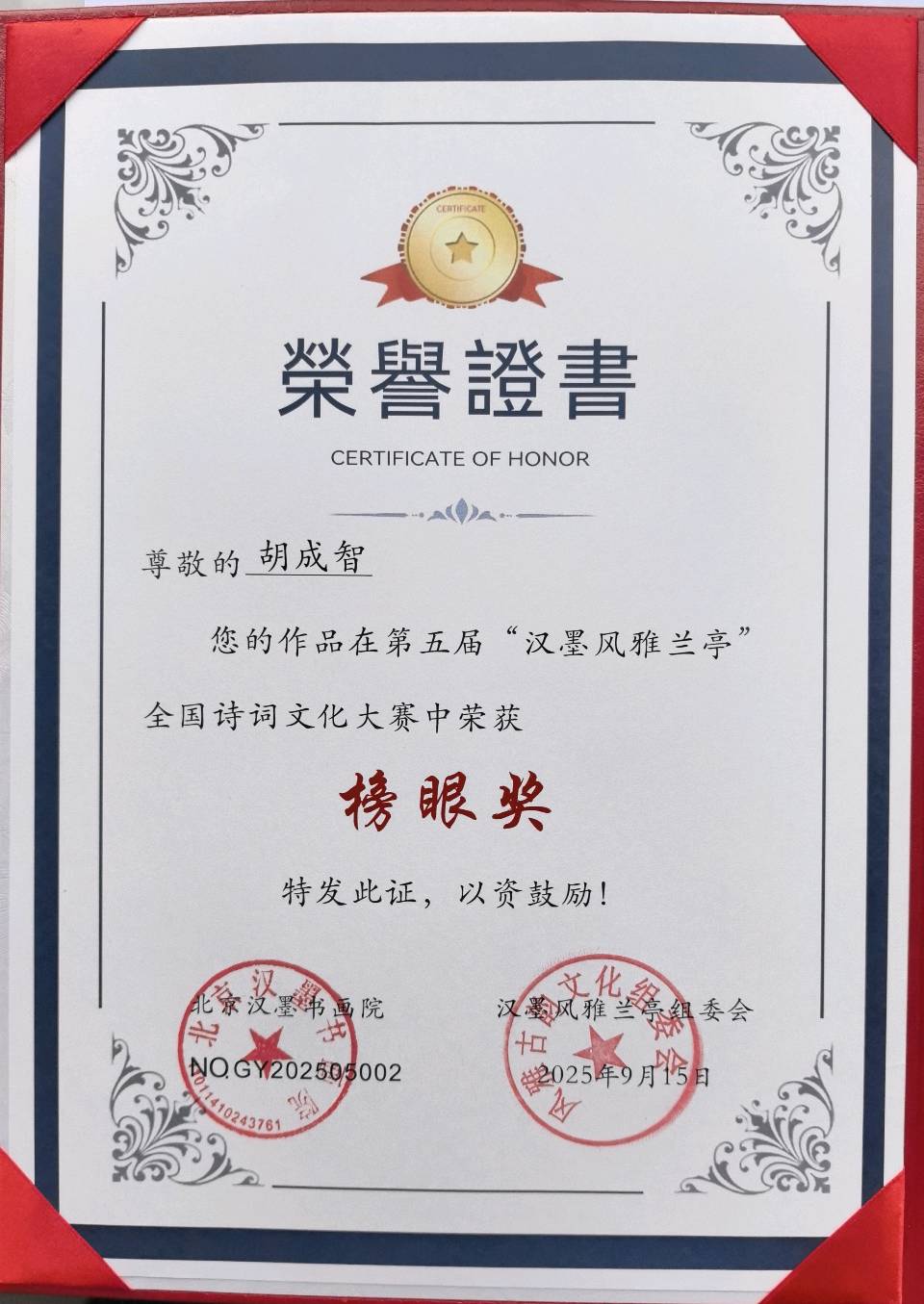

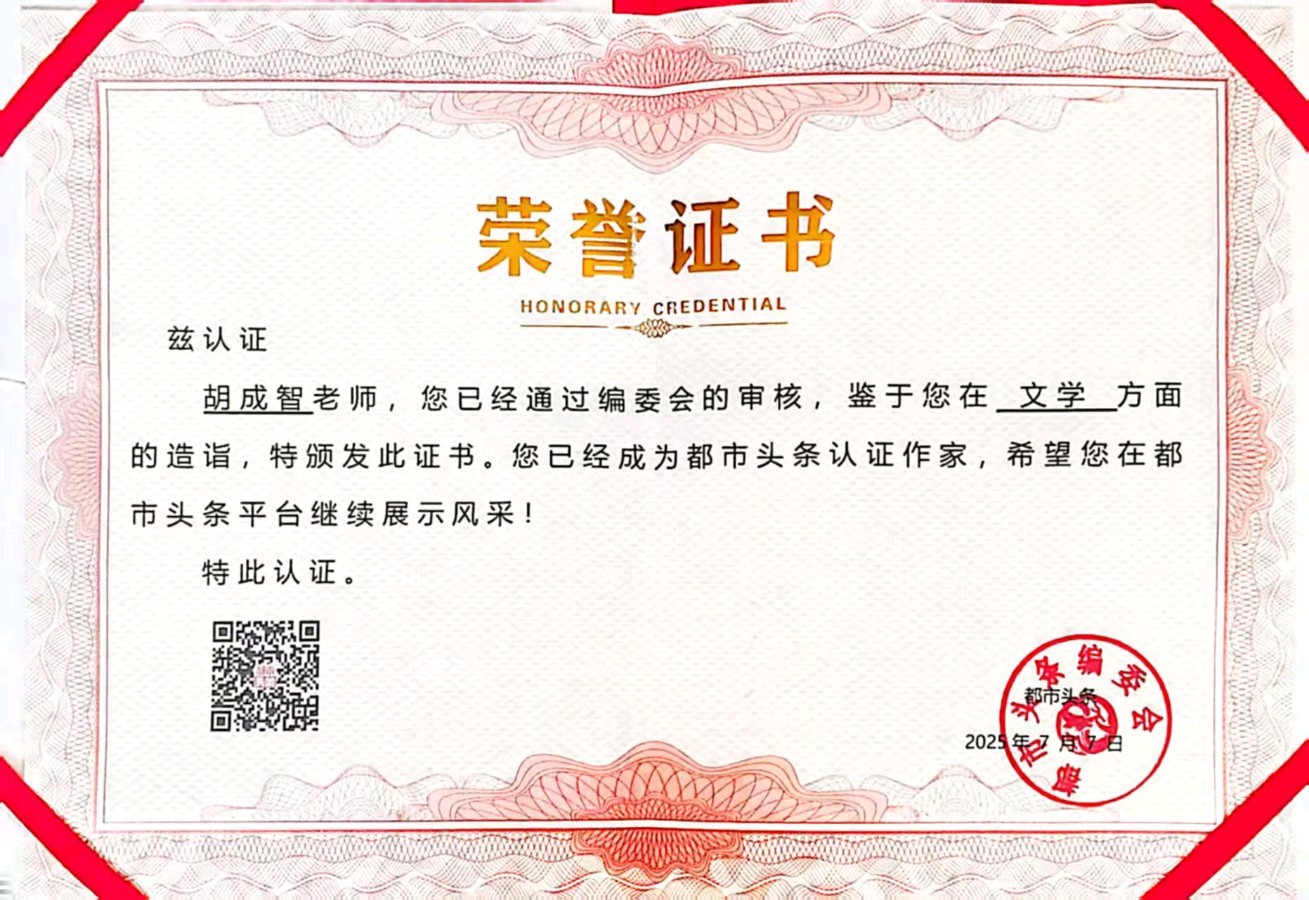

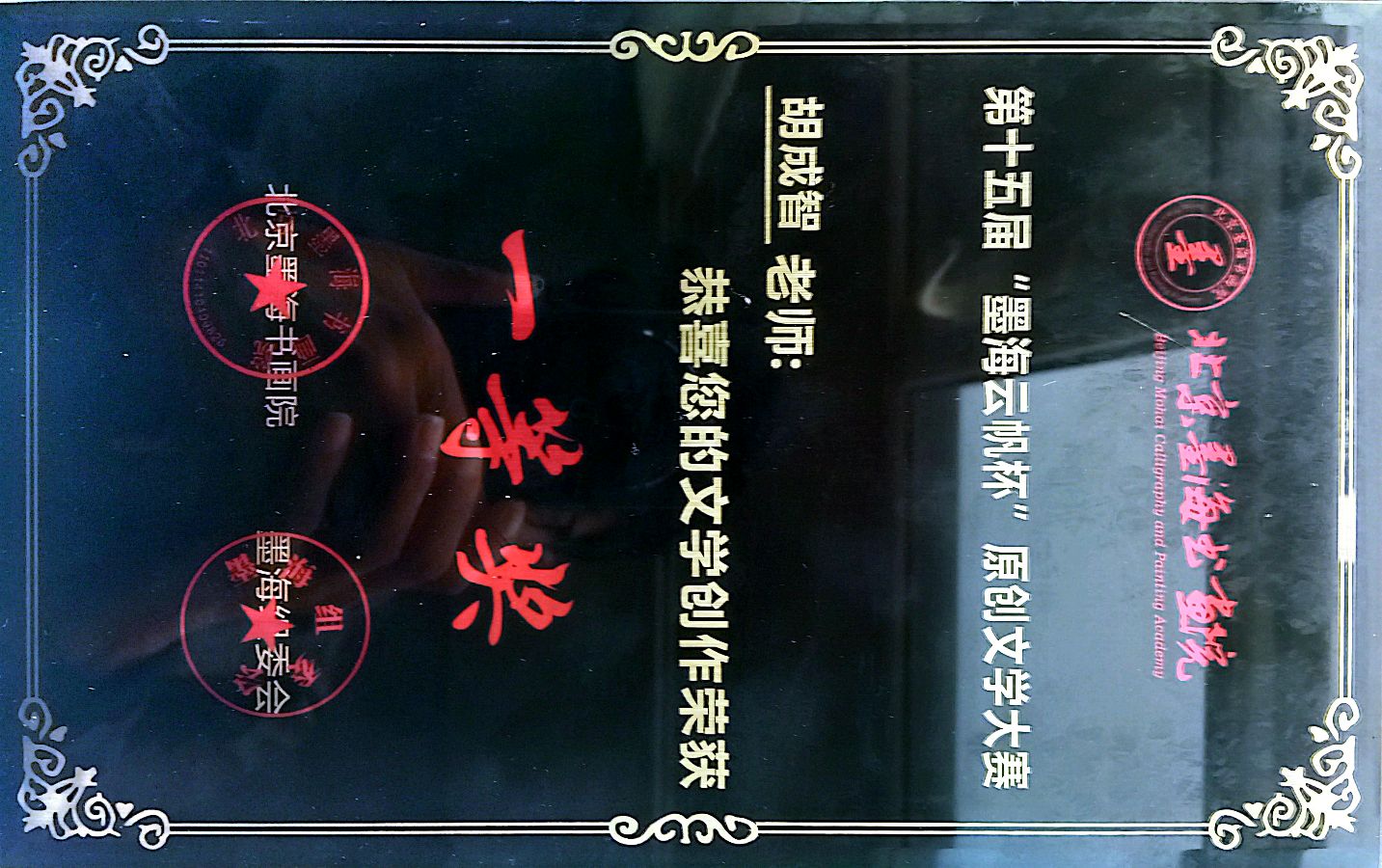

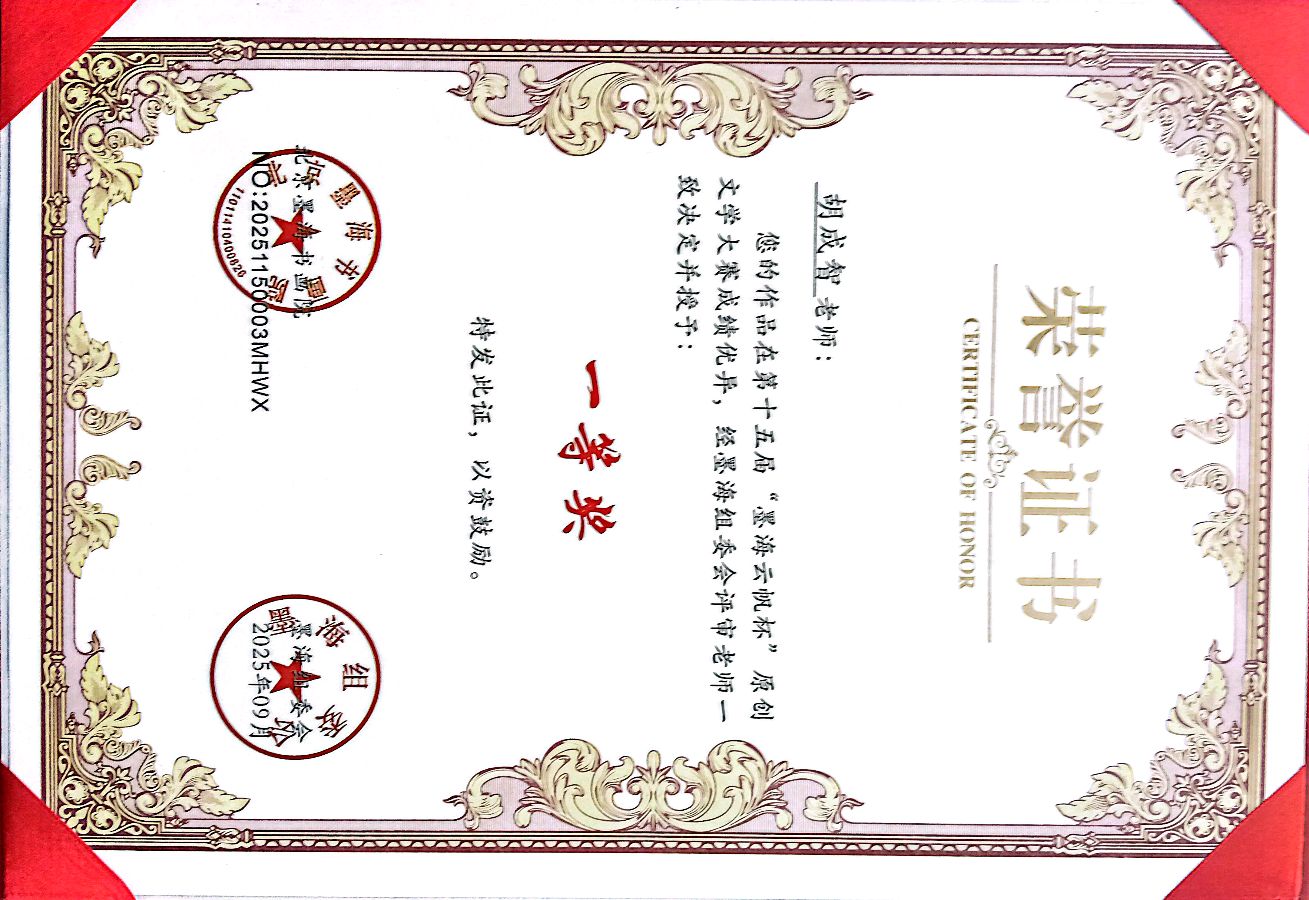

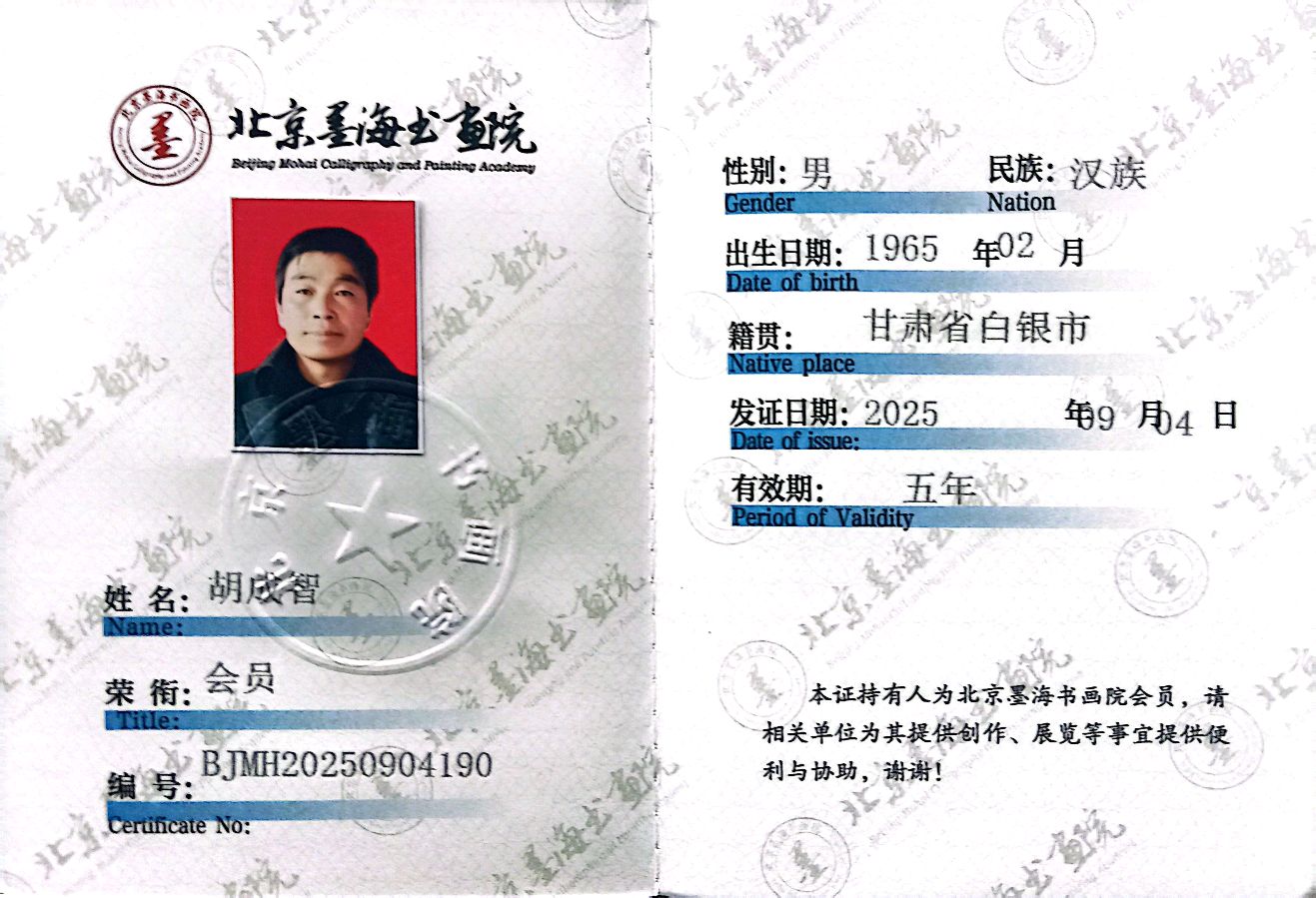

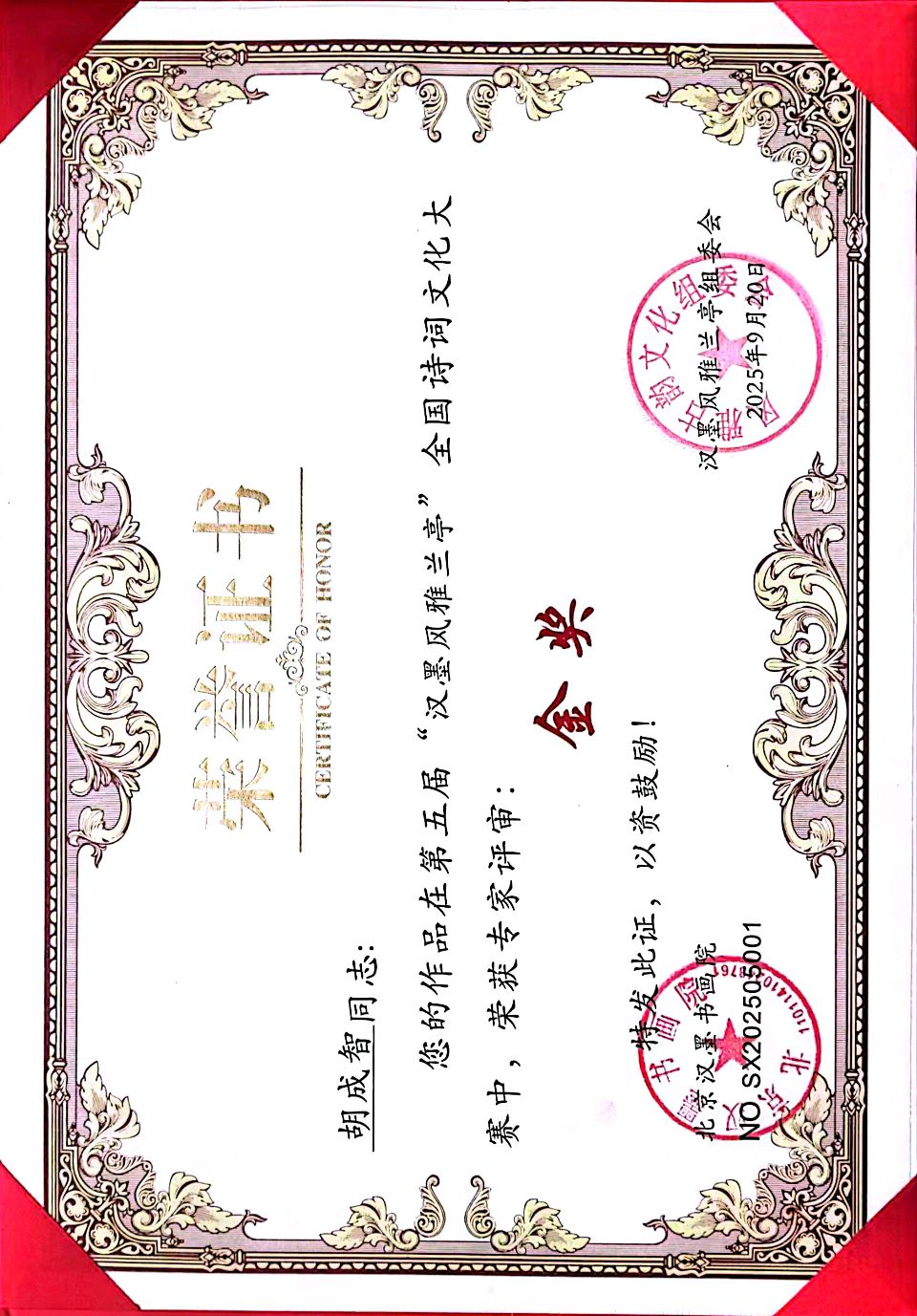

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑及认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获奖。

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点