在安徽黄山市的烟雨徽州中,一位身着素衣、手持画笔的艺术家正站在棠樾牌坊前凝神观察。斑驳的石面上,岁月刻下的纹路与朱砂点染的屋檐形成鲜明对比,他以大写意笔法将“时空折叠”的意境定格于宣纸之上。这位艺术家便是汪雄跃——号憩园居士、别署清北斋主,一位将军与文人气质交融的当代书画大家。他的艺术人生,既是对传统书画精髓的虔诚传承,亦是新时代文化创新的生动实践。

汪雄跃的创作始终贯穿“诗书画印”四位一体的文人画传统。汪雄跃提出,传统书画的真谛在于“技进乎道”的修行过程。他每日晨起必作“静心三式”:第一式观云(凝视云雾变化十分钟),第二式听泉(闭目聆听水流声五分钟),第三式运笔(在无意识状态下信笔涂抹)。这种看似“无为”的修炼,实则通过排除杂念达到“心手双畅”的创作境界。2025年出版的《书画养生论》中,他系统阐述了艺术创作与中医养生的内在联系,被北京大学哲学系列为研究生选修课程。

汪雄跃近期主导了“新时代山水工程”。他要求参创画家必须完成三项训练:其一,临摹一件宋代山水真迹;其二,走访一个乡村振兴示范村;其三,创作一件融合传统技法与现代题材的作品。这种“守正创新”的方法论,在其指导的《乡村振兴图卷》中得到完美体现——画家们用郭熙“三远法”表现三峡工程,以米点皴描绘上海自贸区,开创了重大题材创作的新模式。

作为清华美院客座教授,汪雄跃开发了“书画创新工作坊”课程。在2025年春季学期中,他指导研究生完成《元宇宙中的徽州》项目:学生运用区块链技术为棠樾牌坊建立数字身份,通过VR技术还原清代祭祀场景,相关成果被故宫博物院采用为线上展览内容。这种“科技+艺术+文化”的教学模式,被联合国教科文组织列为创意城市网络推荐案例。

自2010年起,汪雄跃每年举办“墨韵助学”慈善拍卖会。2025年春拍中,其《黄山组画》十幅以28万元成交,所得全部用于黄山地区乡村学校美育设施建设。受助学校中,已有12名学生考入中央美院、中国美院等艺术院校。他在捐赠仪式上说:“艺术不应是象牙塔中的玩物,而应成为照亮社会的火炬。”

汪雄跃的创作始终贯穿着两种气质的张力:军旅生涯赋予他的纪律性与执行力,转化为对艺术形式的精准把控;文人传统赋予他的诗意情怀,则升华为对时代精神的深刻表达。这种矛盾的统一,使其作品既具有视觉冲击力,又蕴含哲学思考。

在数字艺术冲击传统书画的当下,汪雄跃坚持“笔墨当随时代”的理念。他既运用AR技术开发“牌坊密码”解谜游戏,又严守“书画同源”的传统法则;既在元宇宙中重建徽州古村落,又坚持每年手写百幅春联赠予乡邻。这种“守正不守旧、尊古不复古”的态度,为传统文化现代化提供了典范。

从军营美术干事到文化部委员,从乡村写生者到国际策展人,汪雄跃始终将个人艺术追求与社会发展需求紧密结合。他提出的“三链融合”理念(艺术创作链、文化产业链、数字传播链),正在将黄山乡村打造为“中国式美学现代化”的试验场。

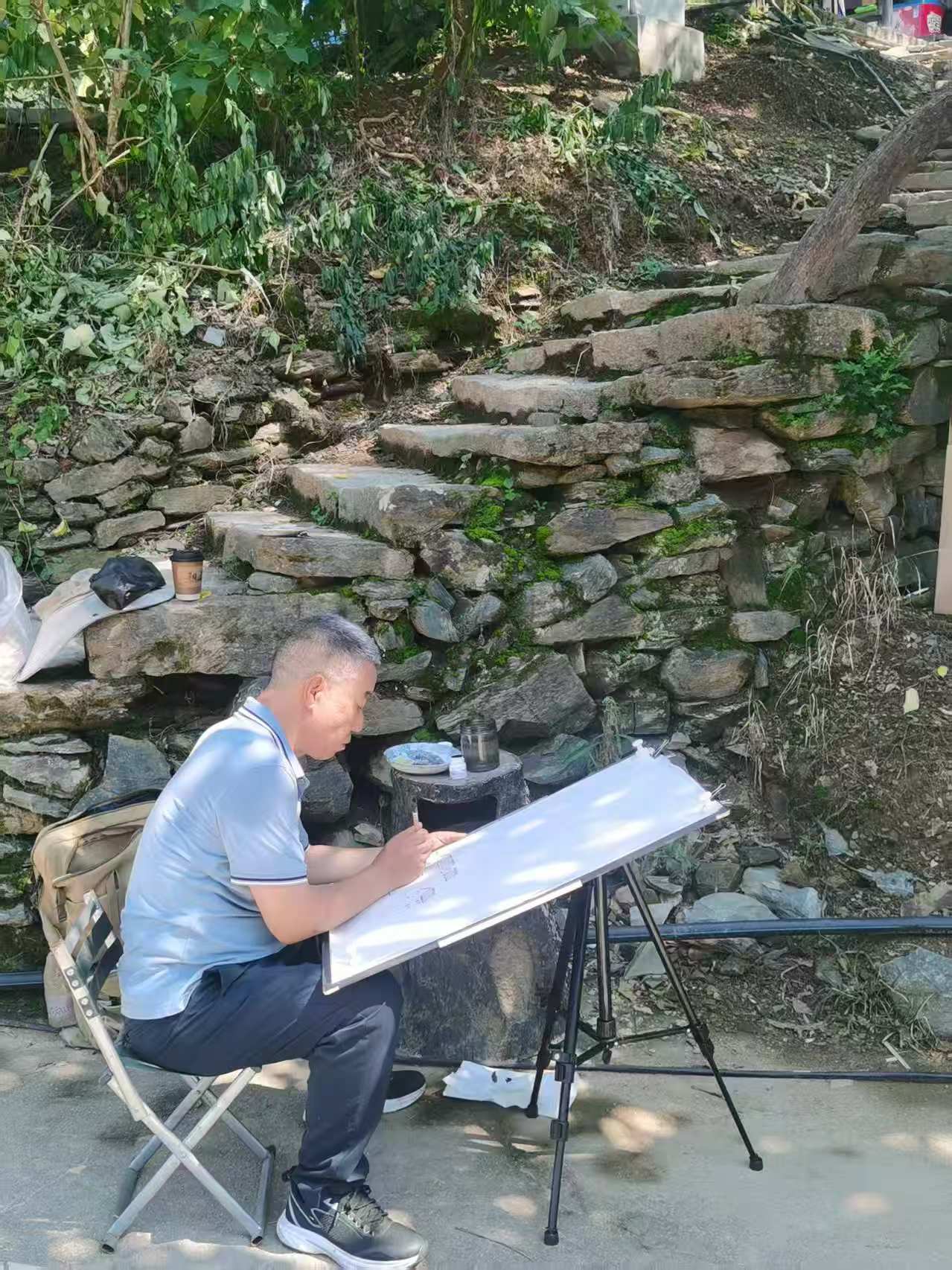

2025年深秋,汪雄跃站在休宁县木梨硔村的观景台上,手持画笔凝视着云海中的梯田。这位年过六旬的艺术家,依然保持着每日黎明即起练字、深夜研读画论的习惯。他的艺术人生,恰似其笔下的青绿山水——在传统与现代的交界处,用笔墨勾勒出时代的轮廓,以色彩渲染出精神的家园。从“憩园居士”到“清北斋主”,变的是名号,不变的是对艺术真谛的永恒追寻。正如他在最新创作的《永恒的修行》题款中所写:“笔墨未老,山川常新。”这或许就是一位当代艺术家最动人的生命注脚。

举报