精华热点

精华热点

遍地熟人

文/赵以琴

剃头匠

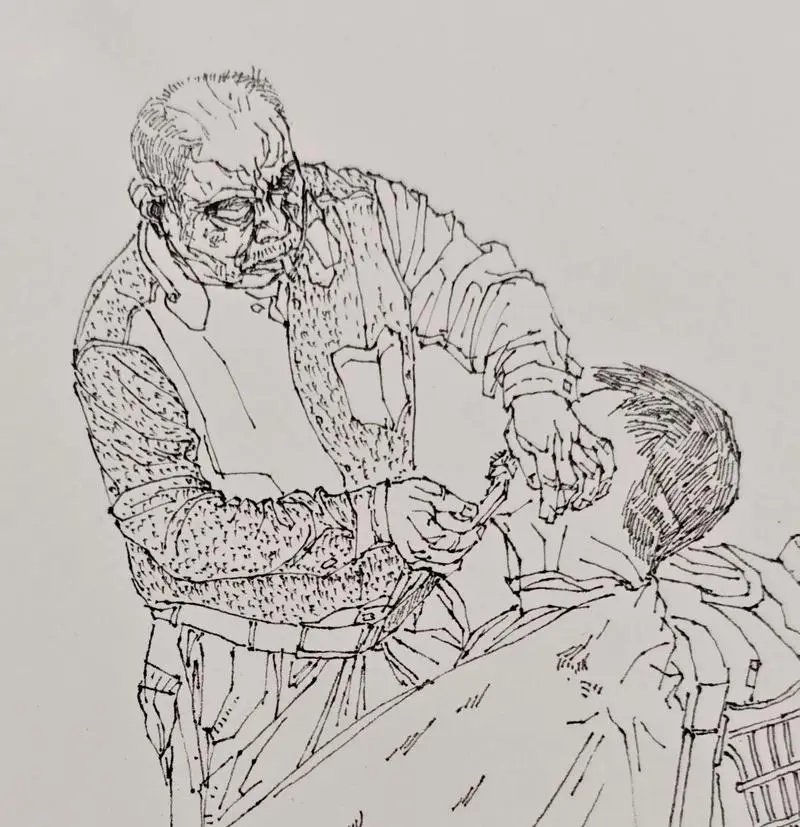

剃头匠是四川的,不知他姓什么,名什么,但他给我极其深刻的印象。

他的声音是脆的,脸是方的,酒窝如砸在脸上的两个坑。他家隔我家两百米,从我家出发,经烟叶站、信用社、村街医院、苏家,苏家过去就是他家。

地,是泥巴地,下雨,一脚泥巴,晴太阳,一裤土灰。房子,石头房子,两层,二层是夹层,住不下人。一楼很敞亮,每次路过,在路基下伸头,就可见一楼墙壁上有两面大镜子。这样的大镜子,在村街,很少见。大镜子可照全身,从头顶到脚,看得清清楚楚。镜子前面是两把大椅子,椅子很老,很旧,可以转。座位上的皮没了,四处孔洞,这样的椅子村街也是稀奇的。

故,有人说,四川人就是会整,什么稀奇玩意都整得来。

若有人来剪发,身子往椅子一坐,闭着眼,说着闲话。

他站在身后动着手,也说着闲话,说得最多的是,不要动,不要动,一哈耳朵削去半边咯。

剃头人反倒说,不怕,晓得你的手艺。

说来说去,一个头几分钟整麻溜。用海绵粘脖子、脸上的碎发,用嘴再吹吹,完事。

剃头人起身,拍拍前襟,勾着脑袋照照镜子,左右歪头照照耳朵根,再正面站直瞅瞅镜子里新鲜的自己,点点头,付了钱。

他则会问,自己回去冲头,还是这里冲。

剃头人摆摆手,说,回去冲,跟你节约点肥皂。

他的理发店不剪女人头发,只剪已婚中老年男人头发。他与他们保持良好关系。来店里,可喊出对方名字,不至于喊喂,喂的。若是张三两月没来理发,他会记得,心里嘀咕,这个张三,没得罪他,怎么两月还不来理发。若是张三出现在他的理发店,带着一头乱发,他就喜笑颜开地说,我还说你不来,还不来,你的头发就不是叉耳,是要叉脖子了。张三也会喜笑颜开地说,是啊,早想来的,事多,脱不开身。他剪起这样的头发心里极其开心,张三的回头证明他的手艺不错。

他也剪死人头发。若是村街有人去了,不用喊,他听到鞭炮声,自然会来。带好剃刀、带好海绵、带好帕子,吩咐主人家准备好袋子。死了的人,剪下的头发是要装袋子的,连同旧衣旧裤一同烧掉。主家会给他钱,他不要。

他说,再穷,也不要这个钱。

张摆子

村街有个叫张摆子的人。

若没有拐杖,他是走不成路的,只能整天坐在凳子上,绞着两腿,目视前方。

这样一个人,在村街能做点什么?

赶场日,他在我家对面的马路坎上支一个摊子。摊子是一张大方桌,大方桌是马路旁一户人家的,给几块钱,租上一天。大方桌上摆着一些看不明白的东西。他还租了一根高脚长凳,把自己的屁股安放在高脚长凳上,面对摊位,坐上一天。

这一天,他的眼睛不再目视前方,而是低下头,把一只眼睛藏在一个叫不出名字的东西里,另一只眼睛配合着,眯成一条缝,缝隙周围布满深深浅浅的纹路,那些纹路也许是所谓的皱纹,也许只是皮肤拥挤挤兑出来的纹理。

眼睛下面的大方桌上,放着一块小小的东西,那东西我知道,是手表。

手表很珍贵,我家九口人,只有祖父有一块手表。手表白天戴在祖父的手臂上,晚上放在祖父枕头底下。我出生时,不知几时,去问祖父,手表罢工,以致我几时出生,说不清楚。

坏了的手表,请他修一修,又可用上一段时间。

今天他手上修着的手表,不知是村街哪一户人家的。他修得很仔细,眼睛上那个叫不出名字的东西一直藏着他的眼睛。据说,透过这个东西,可把手表看得更清楚,哪怕如虱蛋一样的东西,都能看清五脏六腑。他的手没闲下来,一手拿钳子,一手稳住手表,时不时用嘴对着手表吹一吹。再把眼睛杵上去,看个究竟。

如是觉得手表修得差不多了,他会拿出一个更奇怪的东西,一头是一个如小红薯样的气囊球体,一头连着一根空心的小管子,一按红薯样的气囊,另一头的小管子,就“出 出”地出着气。他把气体对着手表吹来吹去,低头严谨地把手表恢复原样,等客人来取。

我很好奇,他是如何接触到如此珍贵东西的,且还当了如此珍贵东西的医生。我问母亲,母亲不知,只说,他是江西过来的。哦,江西,一个遥远的地方,在哪里呀,不知。没人讨论他的身世,也没人在意一个摆子来自哪里,将去向何方,或者也没人在意一个摆子会了修表的手艺,这手艺师从何处!

村街上有他的存在,手表病了有去处,这就够了。

为了不耽搁赶场日的豆花生意,母亲买了闹钟,闹钟一到点就在大立柜里跳起来,声音大得就算沉睡异域他乡,也被叫醒。闹钟罢工,母亲把个闹钟背面看了看正面,正面看了看背面,也看不出个名堂,心想是不是忘了上发条,或者忘了定时间。母亲试了一下,闹钟还是不响。让我把闹钟交给张摆子。

这是我第一次以一名顾客的身份站在他的摊位前。

摊位还是那个摊位,桌子上还是那些看不明白的稀罕物,他的屁股底下还是那根高脚长凳,腿依然绞着。摊位旁侧依然放着一副拐杖,若过往的赶场人太多,不小心碰倒他的拐杖,自有人帮他扶起来。他不笑,也不感谢,专心修着手表,好像拐杖倒地的事与他无关。

我站在他的摊位前,把闹钟给他。

他抬头看我的样子,好像在村街十多年,第一次见我。

周裁缝

周裁缝是祖母的侄儿媳妇。

常在傍晚时分来祖母家,来时静悄悄,走时静悄悄。我偶尔会在傍晚的家门前碰到她,她的身体很小,一梭,就进了祖母的家门,一梭,出了祖母的家门。

她家不在村街,为做裁缝生意,在村街租了房。我也会去到她的裁缝店里,喊一句嬢嬢,站着,看缝纫机、看布匹,看正在忙着做新衣服、新裤子的她。她做了一条折子花裙子,以橘色大花为主,套有其它杂色花。一眼看中,心想,谁这么幸运,打这么好看的裙子。

她说,老五,也打一条。

我的脸刷一下烫了。

我默默地看着她手里的裙子,一直看到她把裙子举起来,挂在竹竿上。

一日赶场,留着大胡子的中年男人,手拎黑袋子。进到我家,喊道,来一碗饺子、一两苞谷酒。大姐把饺子给他,把酒给他。吃完饺子,喝完苞谷酒的大胡子男人,空手走了。大姐打开黑口袋,探头一看,是一条大花裙子。大姐转身去到里屋。等大胡子男人想起手里的口袋,哪里还有口袋。

大姐把大花裙子给了我。我不敢穿,一穿,周裁缝看到,一穿,大胡子男人看到。我也没有归还,放在枕头底下,想穿,房间里穿一下,走几圈。

后,三姐成了她的徒弟。中考以后,三姐去她的店里,跟着她学打衣服。不到一星期,三姐会踩缝纫机、会走线、会卷边,一月可上手做衣服,再过几个月,三姐该是会裁剪衣服,兴许还会发明新款的好看衣服。三姐没学成,她去读书,死在读书路上。周裁缝说,若是三姐一直学裁缝,不去读书,兴许不光能做出很多好看的衣服,还可活起。

周裁缝的店继续开着,开到从流行手工裤到流行大甩裤。手工裤以米色为主,裤腿两边有手工缝制的针脚。爱时尚的村街女孩,会想着法地做一条手工裤。大姐做了一条,穿上去,笔挺,生活一下子就生出温度,大姐成了村街最时尚的女孩。大甩裤以深蓝色小格子为主,裤腿长,走起路来裤脚是甩起来的。四姐做了一条,穿在身上,夹人字拖,在村街走一圈,骄傲的劲,没法说。穿着这样的裤子,站在包子摊前,生意似乎都要好一些。

周裁缝不想当裁缝了,她要去远处。

一去就是十年,十年里,有时一年回一次,有时几年回一次。只要回,她就会在傍晚时分去到祖母家,坐在祖母的火炉前,吃上大半夜的瓜子花生,有时,祖母也煮甜酒鸡蛋,甜酒拌炒面给她吃。她会拎着牛奶、一双棉鞋、一双袜子回送祖母,和祖母絮絮叨叨说上一大晚上的闲话。

祖母问,还出去不?

她说,不出去了。

她把裁缝店买下来,修了一底两楼的小楼房,静悄悄在村街过着日子。

作者简介:

衣衣,原名:赵以琴,八零后,贵州遵义人,作品见于《四川文学》《山花》《星火》《青年作家》《湖南文学》《海燕》《飞天》《雨花》《福建文学》等,作品多次被《散文海外版》选登。

第十届“芙蓉杯”全国文学大赛征稿

投稿邮箱

furongguowenhui@163.com

主题不限,投稿作品必须原创首发,拒绝一稿多投,所有原创作品都将受到原创保护。我们尊重您的每一次来稿,承诺每稿必复。

《品诗》公众号:readpoems520

所有的来稿,我们都会认真审阅,随到随审。

为期一年,入选作品会择优按顺序在大赛公众号上发表,并有机会入选大赛作品集。

没有选中的稿件,我们也会及时回复,不要气馁,欢迎再次投稿。

征稿要求:

题材和体裁不限,一切以作品说话,发掘新人,鼓励创新。请投稿之前仔细核对错字和标点符号,否则一概不予入选。

投稿格式:

邮件标题:第十届“芙蓉杯”全国文学大赛+姓名+作品名。邮件内附上作品、姓名、电话、通讯地址、邮箱、120字以内的个人简介。

诗歌5首以内,总行150以内,组诗120行以内(旧体诗词5首以内)

散文多篇(每篇3000字以内)

微小说多篇(每篇3000字以内)

可以任投一种体裁或多种

参赛限投一次作品,请您挑选您的最满意作品参赛。

奖项评定:

小说、散文、诗歌奖分设一、二、三等奖,优秀奖若干名,入围奖若干名,另设人气奖10名。依等次颁发相应获奖证书,镌刻名字的奖杯和奖牌,获得者将获得高档英德红茶套装。

赞助商:

英红九号!中国三大红茶之一,温性红茶,浓郁芳香的甘蔗甜醇香,口感浓爽甘醇,满口甘蔗甜醇香持久不散,茶客最爱!欢迎广大喜欢喝茶,需要购茶的朋友联系咨询:吴生18819085090(微信同号)(投稿问题请勿扰,按照征稿启事投稿即可。)

诚邀更多赞助单位赞助本大赛,有意者可以邮箱联系。

自费出版事宜:

如有书籍出版意愿(诗歌集,散文集,小说集等作品集)

出版方式为国内书号,国际书号,内部出版,任选其一。

请将您的书稿及联系方式投稿至芙蓉文化出版中心

邮箱:xingshiyuekan@163.com

微信:1075812579

萧逸帆工作室

文学翻译征稿启事:

如您有诗集,散文集,小说集等文学作品集或者文学作品(诗歌、散文、小说等)需要翻译,您可以投稿到

邮箱:xingshiyuekan@163.com

微信:1075812579

专业文学翻译,价格从优。