精华热点

精华热点 中秋月圆倍思慈母 剪紙艺术光秉千秋

文: 魯安

(标题片 老母亲七十年代末照于泉城解放阁)

一

今天是乙巳年的中秋月圆日,“每逢佳节倍思亲”,每到一年一度的这个日子,总会回忆起年幼时全家在泉城趵突泉南边赵家老宅(齐鲁大学北側,,新建门內, 济南南新街)后院共度中秋的情景:挂起灯笼、点上蜡烛,桌上摆滿供品及諸如石榴、鴨梨、甜瓜、苹果等时令水果,再泡上一壶上等的北方人喜愛的茉莉花茶 ,爷爷奶奶, 叔叔小姑和兄弟姐妹全家一起围坐在石头桌旁,嗑着瓜子,吃着月饼,不时抬望满月,其乐融融。在这个時刻,慈祥的老母亲总是手上不离針线活儿,多是納鞋底, 边拉呱边飞针走线。

(图 1 母亲的剪纸作品 《母亲和孩子》)

“月亮奶奶,好(四声hao)吃韭菜, 韭菜稀辣(方言),好吃黃瓜, …….”,這首儿時朗朗上口的济南童謠,就是妈妈的亲口承傳,至今仍然記忆猶新。

今年恰是老母亲的百岁冥誕。

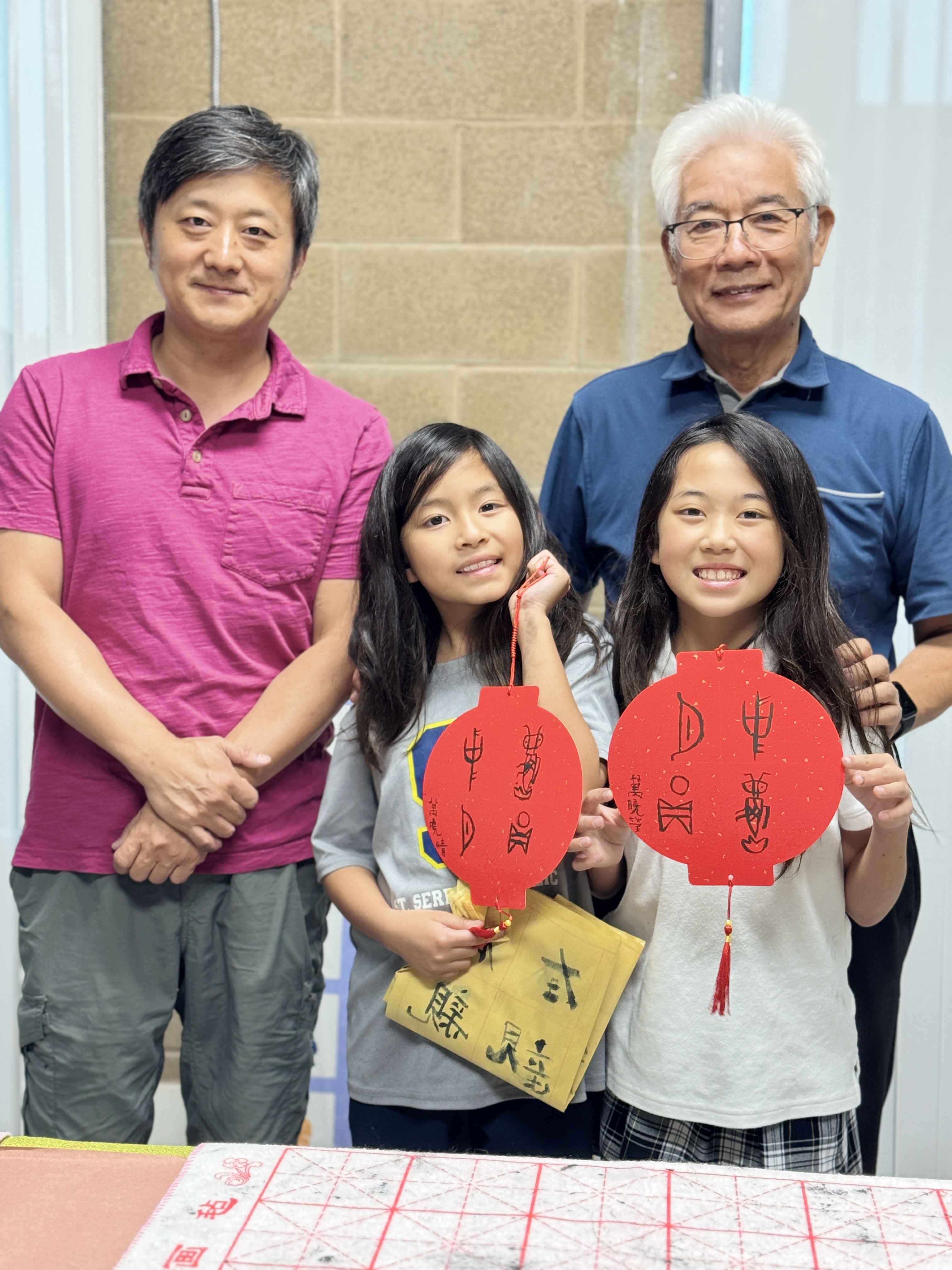

(图2 艺术家白里和作者在艺术中心合影, 左为白里, 右为笔者, 中间为作者两位学写毛笔字小学员, 所写的甲骨文《中秋月圆》)

说來是机缘, 也是巧合,老母亲的剪紙作品居然在异国他乡引起了一位艺术家的共鳴,心契于此著文高度评价,且听我慢慢道來。

记得是去年的金秋时节,受好友相邀, 前往尔湾离居住地不远的地方參加Sharp Angle Art Space (SAAS) 艺术中心的开张庆典,有幸与中心的负責人白里相识。今年我們在紀念兰亭序书画艺术大展活动中,又一次相遇,话题聊多了,自然涉猎的层面也就广了,艺术,文学,绘画,不一而足。当然,书画同源也在其中。

(图3左为艺术家 白里和作者接受记者采访, 感谢卢威先生摄影提供照片)

有一次,我不经意间在手机上向白里展示了老母亲的剪紙作品,重点介紹了母亲荣获剪紙艺术大展金獎的作品《印地安人》,我便向他请教,老母亲沒有來过美国, 创作《印地安人》灵感之源究竟来自哪儿呢?

(图4 母亲剪纸艺术作品获美国传承杯非物质文化遗产精工大奖)

由此打开了这位艺术家的话匣子,我们的交流便越來越深入。看了老母亲李秀仁的近百幅作品后,他赞不绝口,仿佛遇到了知音。兴奋之余撰文特书(見本文附录)。

(图5

看到好友的这篇文章,我也非常的震撼,老母亲的剪紙作品朴质无华, 却博得了一位艺术家如此的青睐,灵动,率真,温厚而又犀利。母亲通過手中的剪刀, 在一张张五顏六色的纸片儿上刻划出了真正符合大道,即道法自然的人生。

“因为天然, 所以无惧, 因为天然, 所以皆具。”说得何等之精辟。

(图6 母亲的剪纸艺术作品, 推着小车回娘家)

二

我的慈母李秀仁,1925年3月5日生於故乡五峰山下一个山清水秀、谓为宋村的村庄。老爷是村里的能工巧匠。 在一百年前的清末民初,乡间的民俗, 女孩子小的时候( 五到八岁期间)统统要裹腳,所謂“三寸金莲”。 我的母亲百年前就是很罕見的“不裏腳者”。我二姨亲口对我說, 母亲早上脚被裹上,中午就“拐喇拐喇”(山東土話, 表示走道不利索)地逃到林子里的树上,自己把缠脚的裹脚布拆下來,丟掉。让老爷姥姥找也找不到;就这样,缠了几次小脚就“逃家”了几次, 加上母亲是姥姥最小的女儿,心头肉,索性老人家就再也不管了, 让母亲自己决定了自己是大脚的命运。

(图7 母亲的剪纸艺术作品 纺线人)

母亲自小就是由自己掌握命运的人,哪怕只有五六岁。哪怕未来找不到“好的婆家”。

自己的命运自己掌握,自然会有好的婆家。

(图8 母亲的剪纸艺术作品, 欢乐家人)

母亲从长清嫁到济南趵突泉畔的剪子巷大板桥头西側不远的地方,这里是百年前爷爷开创的志诚制线社。老母亲嫁到赵家,从乡里帶来了几大本古书夾着的鞋样子,做衣服的紙样,和陪嫁的嫁妝,那是老爷亲手雕鑿帶有蝙蝠花饰的一对大衣柜。

(图9 母亲获得全国剪纸艺术大展金奖作品 印第安人)

我们赵氏宗亲“承”字这一枝,母亲十几年生了我们九位兄弟姐妹,除了一位大姐还沒滿月就夭折,其他八位都健健康康的活到进七奔八的岁数。 我们的大姐已经八十二岁高齡。

(图10母亲的剪纸艺术作品, 鸡呀, 鸭啊, 你到哪里去?)

我们是伴隨趵突泉汩汩外冒的流水和齐鲁大学校门外的槐花香长大的,期间曾经经历过四十年代的战乱,五十年代物资匮乏,六十年代的上山下乡,和七十年代科学的春天......母亲也終於盼到了退休之后的儿孙满堂,后代各有成就的安稳日子,同时也迎来了她剪纸创作的黃金期。

看老母亲剪紙的过程,本身就是一种艺术享受。

(图11母亲的剪纸艺术作品)

妈妈坐在沙发上,也不用戴老花眼鏡,右手拿一把普通的剪刀,左手不经意的从茶几上拈起花花綠綠的紙(妈妈对紙沒有特別的要求, 哪怕是广告紙, 包裝紙……)隨手拿起来就剪。剪紙前不画样子, 也不設計,顷刻间 一幅栩栩如生的剪紙作品就出來了。最为可贵的是,妈妈剪纸很少对折剪,单刀直入尽是一气呵成。爽利泼辣,颇具大将之风。

(图12母亲说剪纸不怕弯, 越弯越好看)

记得母亲说过,“剪紙不怕弯, 越弯越好看。” (我想她要表达的概是剪纸不要拘泥,不要怕夸张吧,千钧一发要铤而走险。)每每看到母亲的作品,总是爱不释手, 一张小紙片的艺术品,可以一看看半天。

(图13 母亲的剪纸艺术作品 舞动长者)

我心生奇怪,就问老母亲,您怎么不设计一下再动剪子啊,妈妈回答也挺神: “不用, 都在这里”,她用右手食指朝心口指了指。我想这就是所谓的“成竹在胸”吧。这不都来自经验,而是母亲接受不了循规蹈矩,按图索骥。如此她便才会在剪裁中找到突发奇想的乐趣(也许这也正是她的作品, 很少有窗花的原因)。天才是不是都这样我不知道,但母亲对艺术确实是有悟性的人。

(图14 母亲剪纸艺术作品 大鸡)

上个世紀九十年代初,我的儿子,妈妈最小的小孙子出生了。 生肖鸡年, 妈妈很是高兴。她把小孙孙的照片摆在床头柜上。那一年,她剪了很多幅大鸡的艺术作品, 有趾高气扬,飞扬跋扈的公鸡,也有胖嘟嘟的瞅着都温暖的母鸡,形形色色,都不重复。线条流畅优美,充滿艺术张力, 人见人爱。

(图15 母亲剪纸艺术作品 大鸡)

老母亲用剪刀剪出了她对后代深沉也蓬勃的爱,也寄予了她对未来美好的期许。在華夏传統的文化中,大鸡就是大吉。

(图16 母亲剪纸艺术作品 肥硕的母鸡)

正如白里仁兄所述,老母亲的艺术美感是天然的。

(图17母亲剪纸艺术作品 大鸡)

今年是老母亲的百年冥誕,仅以此文和多幅母亲的剪紙艺术作品來表达我们的怀念。

(图18 母亲的剪纸艺术作品, 小推车上的一家人)

附录: 艺术家白里先生的文章

【森罗万象呼之欲出,不过心灵辟她的尘世】

文/白里

吾尝终日而思,不如须臾之所学也。

——《荀子.劝学篇第一》

一张纸片,仿佛偎在妈妈怀里跟着蹚夜路的孩子,一番七弯八拐后,抬眼已是家门口……

(图19 母亲剪纸艺术作品 掏耳乐)

初见李秀仁老人的剪纸作品,颇受震动。民俗没有这个心界,艺术罕见这份无邪。

在她信手拈来、大而化之的剪裁下,我们既见称心快意的大自在,亦得活灵活现的小谐趣,尖利处斩钉截铁,奔放时兴高采烈……

(图20 母亲剪纸艺术作品 舞动)

生活给的一切她都游心寓目:困苦,她借游刃挣脱,委屈,顺摇摆驱逐,她让感受过的快乐会飞,存下的温暖能过热。即是魑魅魍魉自己,想必也未曾想过,有朝一日会受到一位民妇如此的礼遇——蒸发了血气,勾销了敌意,只留漫画正人间。

(图21母亲剪纸艺术作品, 回家)

人若无纯良的心地,洞若观火的慧眼,是很难淡泊起来、幸福起来的。艺欲脱胎换骨,升华在人性。而真正热爱生活的人不挑选生活,供应他们的是于一切之上的真知灼见,永远新鲜,永远爱戴。

(图22母亲的剪纸艺术作品 )

我们不难从李秀仁天马行空的作品中发现其与立体主义、原始主义、表现主义等艺术风格的不谋而合之处,若说在审美意识与情感浓度上李氏是与之相当的,那么洋溢在她“曲直之术”中的生活的意趣,自由的开朗和志节的壮丽则使其更胜一筹。可对于这位土生土长的山东妇人(1925—2011),未受过一天专业训养,也从未触及过现代艺术的她是如何与那些伟大的艺术神交心契的呢?——只能说,她的美感是天然的。

(图23 母亲的剪纸艺术作品)

因为天然所以无惧,因为天然所以皆惧。以至无师自通的她在种性上保持着所有浑然天成的造化自洽的机能。且作为见证,向我们示范了天赋使然的创造力是如何瓜熟蒂落、神出鬼没的。森罗万象呼之欲出,心灵开辟她的篱笆院儿而已……原创不是心知肚明地饶过谁,而是专注于诞生的它压根儿不知道有谁。

(图24 母亲的剪纸艺术作品)

沉湎于奇技淫巧的我们,习惯了虚情假意的我们,是该反省一下自己了,不然就会彻底忘记:真实的语言永远来自表达的迫切,而让语言有了生命的,是把它道得贴切的人。

再好的艺术,于我们靠新奇喂养的感官世界而言与之也只持一面之缘。别开生面等同于过河拆桥,这是艺术的使命,亦为宿命。人类没有共享的永恒,因为永恒是个人的发迹。最坚固的友谊莫过此间的心心相印。

(图25 母亲的剪纸艺术作品)

百态过眼皆行迹

曲直迎刃下千姿

小技未尝攀大雅

不过即兴散心气

谨以此文缅怀李秀仁老人,聊寄后辈景仰与追思。

(图26 母亲晚年正在剪纸的照片)

(后記:本文初稿成於乙巳年中秋之夜加大尔湾分校校园,后送洪波弟阅读润色。感谢艺术家白里先生的文章, 感謝洪波提供的老母亲的精彩剪紙艺术作品照片, 感谢頭條宋總编辑部工作人员辛苦上线; 写于中秋月圆日, 后经几度修改, 定稿于10-14日 时记)

以上内容为用户自行编辑发布,如遇到版权等法律问题,请第一时间联系官方客服,平台客服会第一时间配合处理,客服电话:18749415159(微信)、QQ:757700863.