第八章 余韵

机器豆腐的样品被精心包装,由王主任亲自送往县里。与此同时,第一批正式产品也开始流入市场,主要以低于程家豆腐三成的价格,供应给镇上的几家食堂和国营饭店。

起初,波澜不惊。大多数食客对于豆腐的来源变迁并不敏感,价格的实惠是看得见的好处。工厂车间里,机器日夜轰鸣,工人三班倒,白色的豆腐如同流水般从压榨机上源源不断产出,填补着镇上日益增长的需求。一种高效率、低成本的新模式,似乎正以一种不可阻挡的姿态,开始渗透进清河镇生活的肌理。

然而,一些微妙的变化,如同水底的暗礁,渐渐浮出水面。

镇中学食堂的老厨师,在炒了十几年程家豆腐后,第一次对着锅里的机器豆腐皱起了眉头。他发现这豆腐格外娇嫩,稍微用力翻炒就容易碎成渣,难以做出以往那种外焦里嫩、形态完整的家常豆腐。口感和豆香味,也总觉得差了那么一点意思,像是少了灵魂的躯壳。

国营饭店的经理也发现了问题。用来做麻婆豆腐或者鱼头豆腐煲时,机器豆腐在久煮之后,容易失去形状,口感也变得过于软烂,不如程家豆腐那般耐煮,能始终保持一定的韧性和豆香。

这些反馈,起初只是零星的抱怨,被淹没在机器生产的宏大叙事和价格优势之下。但像细小的沙粒,开始在某些人的心里堆积。

这天下午,陈远航趁着生产间隙,独自来到镇上的菜市场。他想亲眼看一看,听一听。市场里人声鼎沸,充满了活色生香的市井气息。他在一个熟悉的蔬菜摊前停下,摊主是位健谈的大婶。

“来点青菜不,技术员同志?”大婶认得他,热情地招呼。

陈远航笑了笑,目光却瞥向旁边一个卖豆制品的小摊。摊位上摆着两种豆腐,一种色泽雪白,形态规整,是厂里的产品;另一种,颜色微微泛黄,质地看起来更紧实,上面盖着一块湿布,旁边立着个小纸板,手写着“程记石磨豆腐”。

他注意到,虽然机器豆腐价格便宜,卖得快,但一些上了年纪的顾客,或者看起来更讲究的主妇,还是会径直走向“程记”的摊位,熟稔地指着一块:“要这块,老程家的。”

“大婶,”陈远航装作不经意地问,“我看那边程家的豆腐,好像买的人也不少?”

“那是!”蔬菜摊大婶快人快语,“老程家的豆腐,是贵点,可味道正啊!炖汤不容易散,煎着吃也香。他们家那是老法子,石磨磨的,费工夫着呢!不像你们厂里那机器,快是快,总感觉……嗯,少了点啥。”她似乎意识到失言,赶紧打了个哈哈,“不过便宜嘛,也挺好,挺好!”

陈远航心里像是被什么东西轻轻刺了一下。他道了谢,默默走开。在市场转了一圈,他刻意倾听,类似的评价偶尔能飘进耳朵里。并非所有人都排斥机器豆腐,但对于真正追求口感和风味的人来说,程家豆腐依然有着不可替代的地位。

这让他想起在大学时读过的一篇文章,关于工业文明与传统手工艺的冲突与并存。当时只觉得是理论,此刻却成了眼前活生生的现实。

他不知不觉走到了河边的石阶附近。远远地,看见程守仁正将几板没卖完的豆腐从三轮车上搬下来。老人的背影在夕阳下拉得很长,显得有些孤寂。晓梅跟在他身后,手里提着装钱的木匣子,父女俩都没有说话。

陈远航停下脚步,没有上前。他看到程守仁搬完豆腐后,并没有立刻进屋,而是走到水边,蹲下身,就着河水,用力搓洗着那些用来包豆腐的棉布。动作幅度很大,带着一种近乎发泄的力道。

晓梅站在他身后,静静地看着父亲的背影,又抬眼望了望波光粼粼的河面,脸上依旧是那副沉静的表情,但紧抿的嘴角,却泄露出一丝不易察觉的忧虑。

陈远航忽然觉得,自己像个闯入者,目睹了一场无声的坚守。机器的轰鸣带来了效率和产量,却也像一阵狂风,吹皱了这一池原本平静的春水,留下了难以平复的余韵。他带来的“进步”,其代价,正清晰地写在那对沉默父女的背影里。

第九章 夜访

月光如水银泻地,将招待所小房间照得半明半暗。陈远航躺在床上,毫无睡意。菜市场里的对话,程家父女在河边的身影,以及王主任催促扩大生产的指示,在他脑海里反复交织。

他起身,打开笔记本,就着月光,再次审视那些试生产数据。各项指标都在合格范围内,甚至优于某些标准。为什么在风味和某些烹饪特性上,会与传统石磨豆腐有那样的差异?是豆源?是磨浆的粗细和温度?是点浆的手法?还是……那传说中的石磨和青砖,真的有什么科学难以解释的奥秘?

一种属于技术人员的执拗涌上心头。他想要弄明白,不仅仅是出于对工作的负责,更夹杂着一丝对那沉静目光的莫名在意,以及一种不愿成为纯粹“破坏者”的微妙心态。

他看了看桌上的闹钟,已是晚上十点多。这个时间,豆腐坊应该已经歇工。一个念头冒了出来,强烈得无法抑制。他想去看看,不是以工厂技术员的身份,仅仅是以一个好奇的旁观者。

他没有开灯,轻轻带上房门,走下吱呀作响的楼梯,融入了古镇的夜色中。

街道上空无一人,只有他的脚步声在青石板上回荡,显得格外清晰。绕过几条巷子,程家豆腐坊那熟悉的院落轮廓出现在眼前。院门紧闭,里面没有灯光,一片寂静。

他站在巷口的阴影里,有些犹豫自己的冒昧。正准备离开,却听到院子里传来极轻微的、持续的声响。不是石磨的轰鸣,更像是……水流声,和某种东西擦拭的沙沙声。

鬼使神差地,他绕到院子侧后方,那里有一段矮墙。他踮起脚尖,勉强能看到院内的情景。

月光下,水井旁,晓梅正就着井水,清洗那些做豆腐的器具。木桶、纱布、模框,她洗得极其认真,动作轻柔而专注。皎洁的月光洒在她身上,仿佛为她镀上了一层清辉。她挽起了袖子,露出白皙的手臂,乌黑的辫子垂在一侧,随着她的动作微微晃动。

她没有发现墙外的窥视者,完全沉浸在自己的劳作里。洗刷完毕,她并没有立刻回屋,而是走到那盘静静矗立的石磨旁,伸出手,像抚摸亲人一样,轻轻抚过磨盘冰凉的表面。然后,她蹲下身,拾起墙角那块青砖,用清水细细冲洗,再用干布擦干。月光照在青砖光滑的表面上,那些模糊的刻痕似乎隐隐流动。

陈远航屏住呼吸,生怕惊扰了这月下的画面。他忽然意识到,这不只是一门谋生的手艺,更是一种仪式,一种与祖先、与岁月、与这些无言器物之间的对话和传承。那种专注和珍视,是冰冷机器永远无法赋予的。

就在这时,晓梅似乎有所察觉,猛地抬起头,目光如电,直射向陈远航藏身的矮墙方向。

陈远航心头一跳,下意识地缩回身子,背靠着冰凉的墙壁,心脏怦怦直跳。他听到院内传来轻微的脚步声,走向院门。

他不敢停留,立刻转身,沿着来时的路,几乎是落荒而逃。清冷的夜风吹在脸上,却吹不散他心头的燥热和那一瞬间被目光锁定的慌乱。

院内,晓梅打开院门,巷子里空无一人,只有月光流淌。她微微蹙眉,刚才分明感觉到一道注视的目光。是错觉吗?还是……她望向镇东方向,那里,工厂的轮廓在夜色中像一个沉默的巨人。

她关上门,插上门栓。回到院中,再次抚摸了一下那盘石磨。指尖传来的冰冷触感,让她纷乱的心绪稍稍安定。

夜还很长。对于有些人来说,注定无眠。陈远航回到招待所,躺在床上,眼前依旧是月光下那沉静擦拭青砖的身影。而晓梅则坐在窗前,看着天边那轮渐沉的月亮,心里盘算着,明天去送豆腐时,该如何应对又一家老主顾欲言又止的退订。无形的网,正在慢慢收紧。

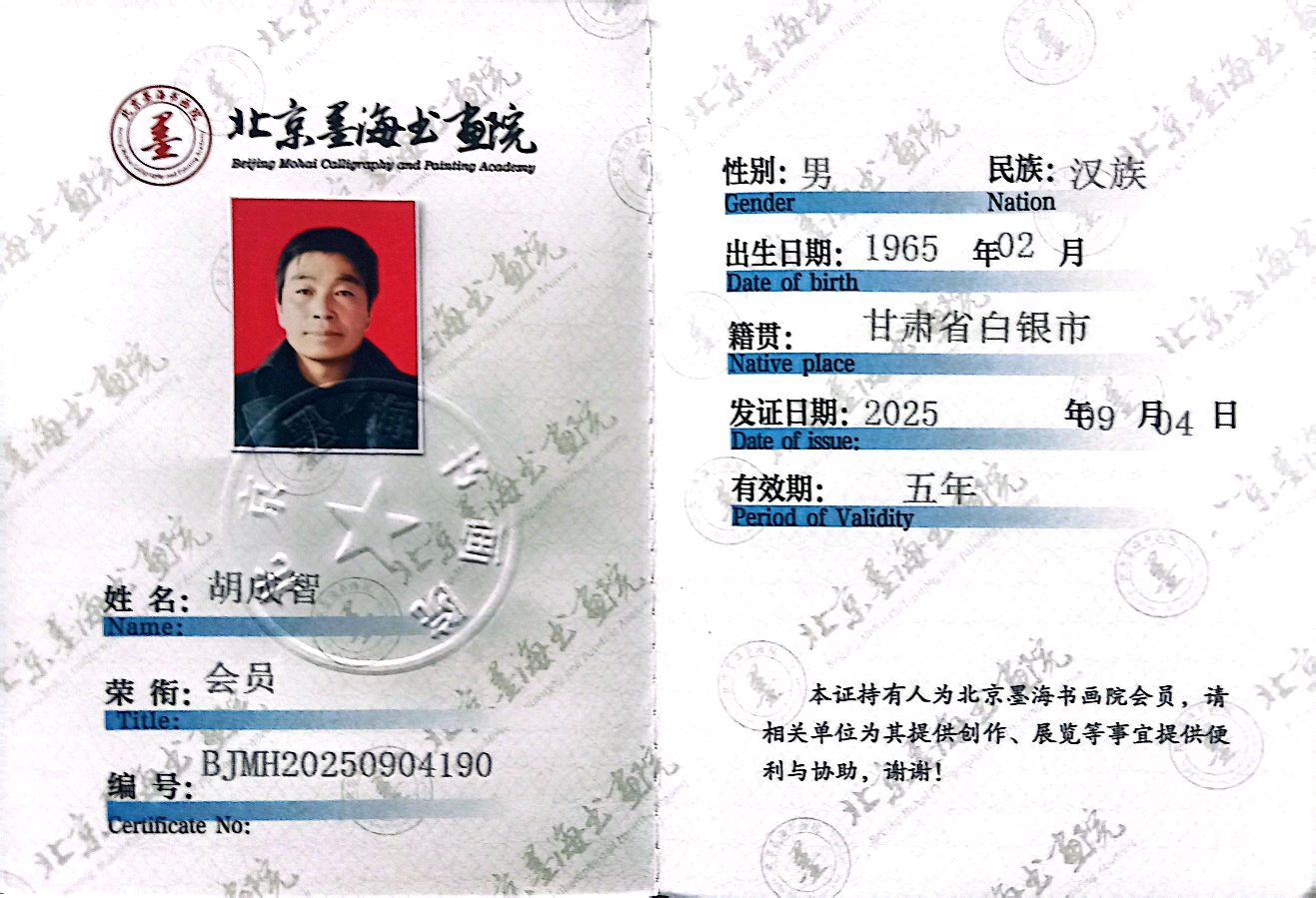

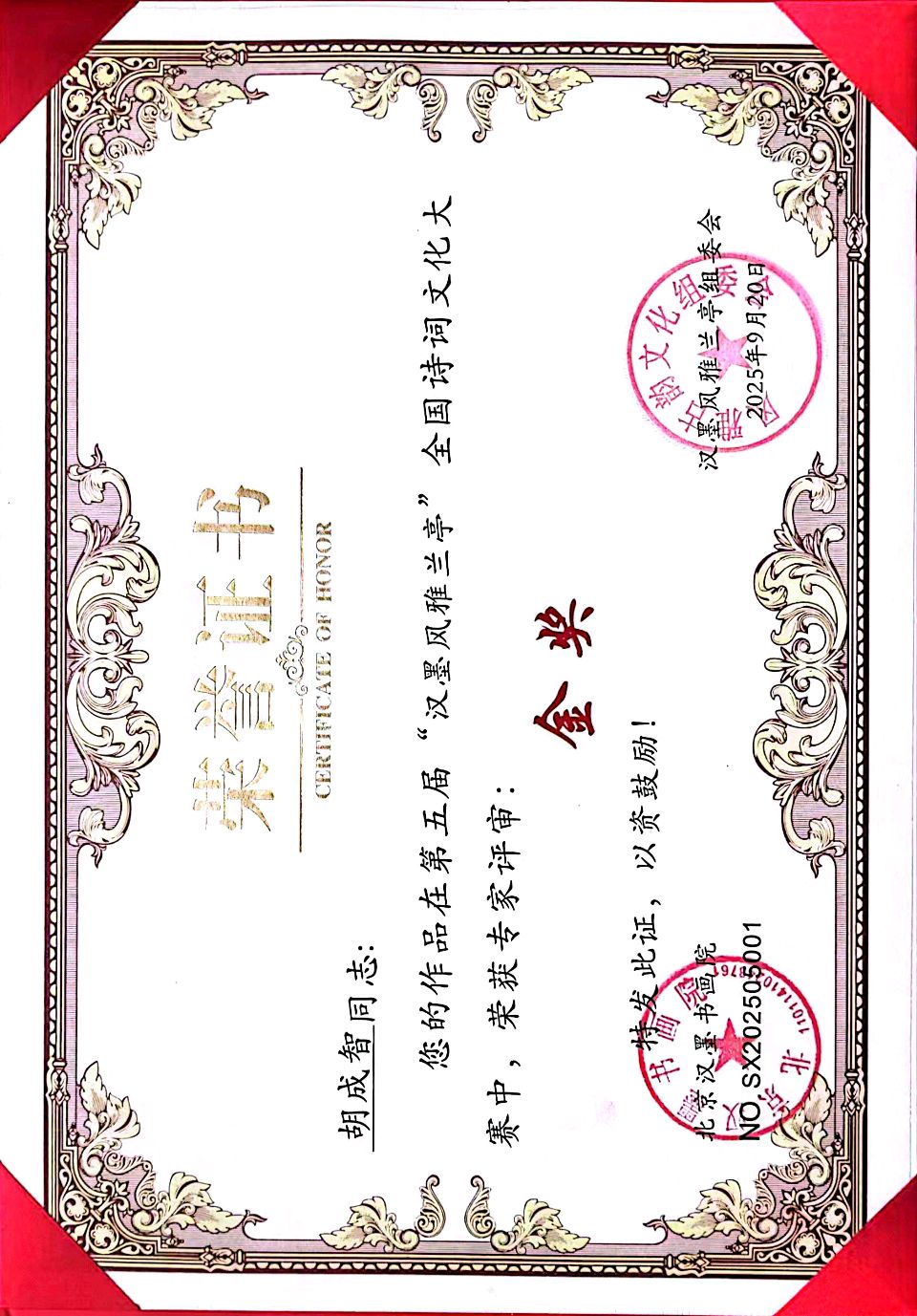

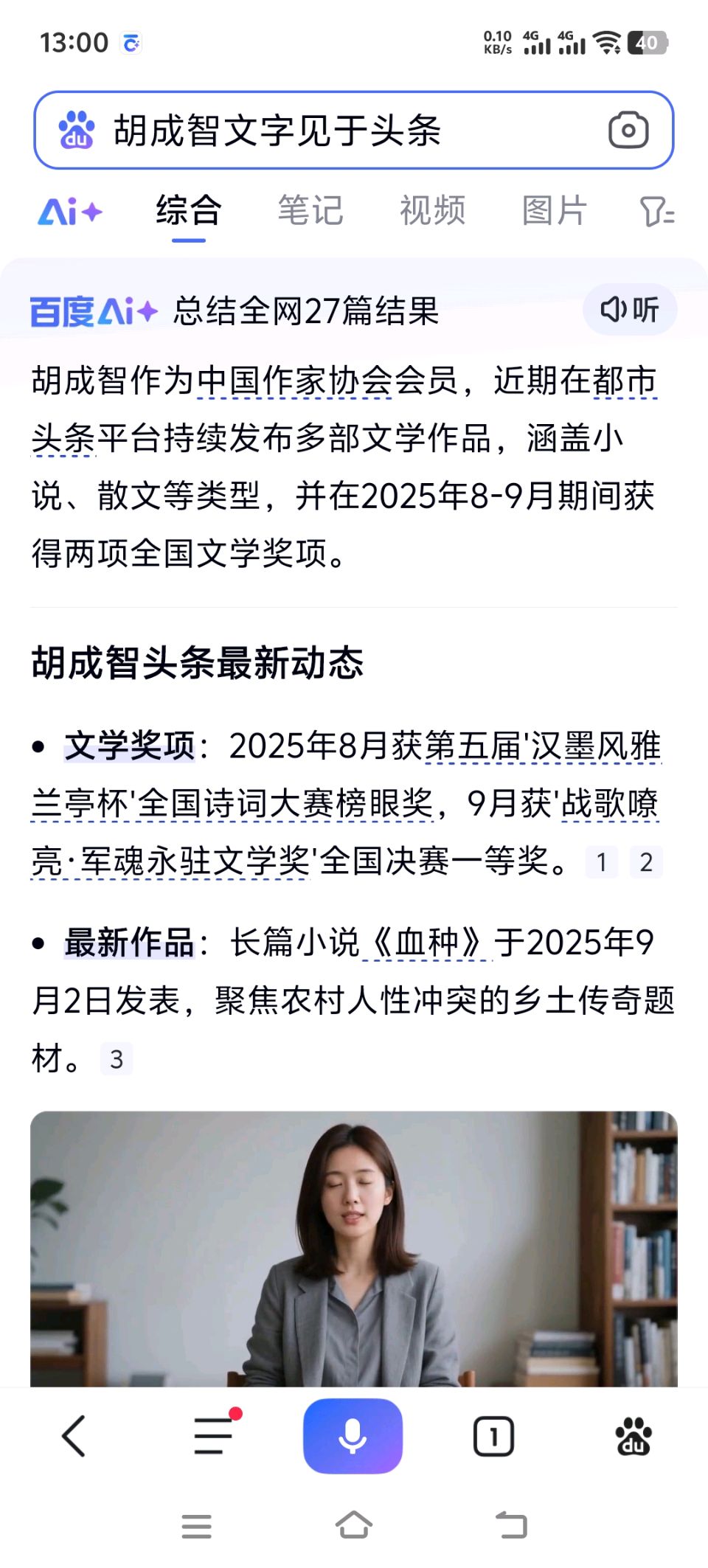

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代开始文学创作,现任都市头条编辑,认证作家。曾就读于北京鲁迅文学院大专预科班,并参加作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词获专家评审金奖。其创作的军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯文学奖”一等奖;中篇小说《金兰走西》荣获全国“春笋杯”文学奖。

目前,已发表作品一万余篇,包括《青山不碍白云飞》《故园赋》等诗词,以及《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》等近二百部长篇小说,多刊于都市头条及全国各大报刊平台。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点