精华热点

精华热点

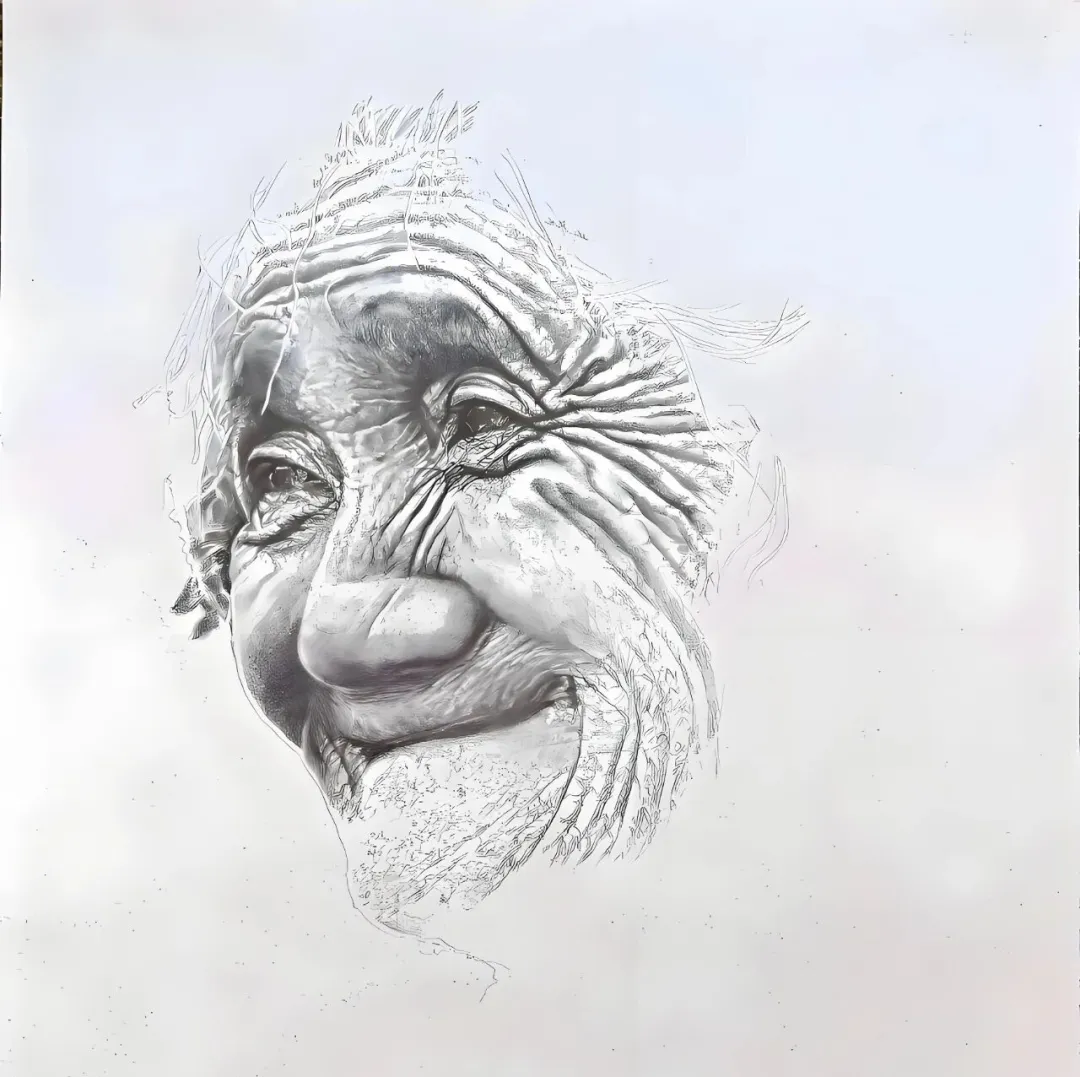

笑着笑着就哭了

文/陈春荣

奶奶说,她喜欢女孩儿。奶奶还说,她喜欢花儿。

所以,我的童年没有重男轻女带来的阴影。所以,我家有一个大大的花园,开满了五颜六色的花儿。

孙辈里,奶奶最喜欢我,三叔探亲带回的小礼物,奶奶会偷偷让我先挑,走亲戚、喝喜酒也会带着我。我一直记得家乡小城那座早就荡然无存的饭店,就在汽车站的西北角,那是奶奶第一次带我去喝喜酒的地方。每次站在那片土地上,我仿佛都能听到当年钻到桌子底下发出的嘻嘻哈哈的笑声。

奶奶喜欢打扮女孩儿。她给我和堂姐妹们梳各种各样的辫子,让爷爷给我们买漂亮的绸带和头花。她常常问:“我现在给你们梳头,等我老了,你们会给我梳吗?”我们总是脆生生回答:“会!”每天上学走之前,我搬个板凳,坐奶奶前面。她先给我扎一个高高的马尾,然后再分开编两条辫子,下面系上粉红或大红的蝴蝶结,最后戴上红色的发卡。每天,欢声笑语在蝴蝶的上下翻飞中洒满通往学校的路……

奶奶说,我们的老宅以前是一所学校,她就在这里教书,伯父和父亲小时候也在这里读书。于是,院子里的一砖一瓦在我心中都神圣起来——我也要读书认字!奶奶房里有一面很大的屏风,上半部分是镂刻着精美图案的隔心,下半部分是隔板,奶奶就教我们用粉笔在隔板上写字。奶奶爱说:“过日子比树叶还稠。”而那些树叶漏下的光阴里,渗透着奶奶对我们最早的文化浸润。

爷爷奶奶总有讲不完的故事,猜不尽的谜语。每天晚饭后的时光总是最令人向往的,堂兄弟姐妹们围坐在爷爷奶奶身边,开始我们的精神盛宴。孝、善、诚、礼……这些中华文化中最精髓的部分,就这样被他们以最朴素的方式,深植于我们的内心。

爷爷奶奶非常疼爱孩子,我的叔伯、父亲、姑姑,从不曾挨打,他们也没人敢在爷爷奶奶面前打骂孩子。我的母亲性子急,情急之下难免会打骂我们,但是我几乎总能逃脱。每看到情势不妙,我就撒腿往奶奶那边跑,一边跑一边高声呼救,一旦进了奶奶的房,就等于享有了豁免权,母亲就算有天大的火气,也不敢追过来了。等我吃饱喝足回到家,她也早就消了气。

阴雨绵绵的日子,对孩子来说往往是无聊的,但我们总能找到新的乐趣。我和堂姐在奶奶房里翻箱倒柜,进行换装比赛。我穿上奶奶的偏襟褂,她戴上爷爷的翻毛帽;她蹬上奶奶的缎面鞋,我披上爷爷的羊皮袄……我俩笑得满床打滚,弟弟站在太师椅上看热闹。等我们玩累了,闹够了,奶奶才过来收拾,从不责骂。奶奶房里的每一件物品都跳动着快乐的音符,随便一抖都能掉下一串串欢笑。

奶奶常说:“为人要会三变。”意思是,人在不同的环境、不同的身份下,要有相应的言行与之匹配。我大一那年寒假,一日正系着围裙、戴着套袖收拾卫生,奶奶来了,看到我的装束后大加赞扬,说:“为人要三变,就得这样,大学生回到家也要参加劳动,干活就要有干活的样子。”

孙子孙女们陆陆续续考上大学,参加工作,结婚生子,分散到天南海北。奶奶除了盼假期,又多了一份活儿——重孙辈里每增添一位,她都要亲手做一个红兜肚,一双虎头鞋,尽管我们一再告诉她现在已经不穿这个了,她仍是乐此不疲。五世同堂的大家庭,她能准确记住每一个孩子的名字。她叮嘱我们,要孝敬公婆,有了好吃的,要让孩子先送给爷爷奶奶,不能先紧着孩子吃。我公公去世后,奶奶又专门嘱咐:不要惹婆婆生气,她一个人会更伤心。

“与人为善,吃亏是福,善恶有报”,这是奶奶的人生信条。三年自然灾害时,因为爷爷在县里有一份差事,所以我们家日子还不算太凄惨,爷爷奶奶总是尽己所能帮助乡亲。奶奶说,那时候一个窝头就能救一条命。小学时一次我去修自行车,修车老人和我聊天时知道了爷爷的名字,最后说什么都不收修车费了。我们去邻村买东西、轧面条的时候,也经常受到诸如此类莫名的优待。后来我才明白,是德高望重的爷爷奶奶,用他们当年的善举,换来了淳朴乡邻对我们的慷慨相待。

九十多岁的奶奶,腿脚逐渐不再利索,电视机的音量也越来越大。她不再蹬着三轮车出去散心,不再蹲下身子在院子里种菜,花园里的花儿也慢慢少了,只有那依然繁茂的木槿和夹竹桃,年年如期盛开。奶奶静静地守候着我们的家,守候着满院的故事和回忆,守望着那条我们回归的路。而慈善的奶奶和留存着童年光影的老宅,也成了我们最柔软的牵挂,成了浓浓乡愁的一部分。很多次旅途中,我凝望着车窗外摇摇欲坠的夕阳,或者黄昏暮霭下宁静的村庄,就会想起老宅,想起如一朵逐渐萎谢的花的奶奶。

奶奶的记忆也大不如前,见人就说她算上闰年闰月二百岁了,而且她经常搞不清站在面前的是谁。但是她从不会认错我的父亲,还有我和我的先生。她会高兴地叫出我的乳名,问我孩子们都来了吗,然后转向先生,问他那么忙怎么也回来了。爱屋及乌吧?我看看喜不自禁的先生,觉得他跟着我沾了莫大的光。

终于有一天,我再次站到奶奶面前时,她看着我一脸茫然,然后装作惊喜的样子说:“咦,你咋来了?”我的心微微一沉。母亲早习惯了这些,她上前逗奶奶:“她是谁呀?”奶奶再次打量我一会儿,得意地说:“俺妮儿。”“哪个妮儿呀?”母亲继续逗她。奶奶迟滞地看看我,眼神开始变得空洞,然后低下头自言自语着不再搭理我们。“想不起来了。”母亲确认。我被奶奶老顽童式的狡黠逗乐了,但是,笑着笑着已泪流满面……我亲爱的奶奶,她努力地不让自己老去,她努力地记住她每一个孩子的名字,但是,她终于无能为力。她的记忆在逐渐归零,她念叨过无数遍的名字在一个个模糊、褪去,直到再也记不起,于是,她颓然放弃。而当年脆生生承诺等她老了帮她梳头的我们,却隔着一个比一个远的距离。

前几天,我打电话回家,母亲说一切都好,奶奶精神很好,吃饭也好。分明九十五岁了,可她还是絮叨着说她算上闰年闰月200岁了。母亲说,奶奶还是能认得出我父亲,只要看见他就催他吃饭,每过一会儿就告诉他餐桌上还有饺子,快去吃,生怕饿着她儿子。电话这端的我,一边听一边笑,可是,笑着笑着就哭了……有妈的孩子是块宝,我年已古稀的老父亲,依然是奶奶心头的宝。哪怕山川静止,天荒地老,哪怕忘了全世界,她也不忘疼她的儿子,不忘她儿子最爱吃饺子。

爹娘在,家就在。如果爹在,娘在,奶奶也在,家就更是一种温暖的存在,是一直精确地标注于心的那个地理位置。多希望故乡老宅的庭院里,一直有奶奶在微笑着等待,让在外辛苦打拼的我们,时常想起家,想起她,想放下一切来一场笑中有泪的温暖奔赴……

作者简介:

陈春荣,女,70后,供职于教育系统。

第十届“芙蓉杯”全国文学大赛征稿

投稿邮箱

furongguowenhui@163.com

主题不限,投稿作品必须原创首发,拒绝一稿多投,所有原创作品都将受到原创保护,请勿投已发布在其他微信公众平台上的作品。我们尊重您的每一次来稿,承诺每稿必复。

《品诗》公众号:readpoems520

所有的来稿,我们都会认真审阅,随到随审。

为期一年,入选作品会择优按顺序在大赛公众号上发表,并有机会入选大赛作品集。

没有选中的稿件,我们也会及时回复,不要气馁,欢迎再次投稿。

征稿要求:

题材和体裁不限,一切以作品说话,发掘新人,鼓励创新。请投稿之前仔细核对错字和标点符号,否则一概不予入选。

投稿格式:

邮件标题:第十届“芙蓉杯”全国文学大赛+姓名+作品名。邮件内附上作品、姓名、电话、通讯地址、邮箱、120字以内的个人简介。

诗歌5首以内,总行150以内,组诗120行以内(旧体诗词5首以内)

散文多篇(每篇3000字以内)

微小说多篇(每篇3000字以内)

可以任投一种体裁或多种

参赛限投一次作品,请您挑选您的最满意作品参赛。

奖项评定:

小说、散文、诗歌奖分设一、二、三等奖,优秀奖若干名,入围奖若干名,另设人气奖10名。依等次颁发相应获奖证书,镌刻名字的奖杯和奖牌,获得者将获得高档英德红茶套装。

赞助商:

英红九号!中国三大红茶之一,温性红茶,浓郁芳香的甘蔗甜醇香,口感浓爽甘醇,满口甘蔗甜醇香持久不散,茶客最爱!欢迎广大喜欢喝茶,需要购茶的朋友联系咨询:吴生18819085090(微信同号)(投稿问题请勿扰,按照征稿启事投稿即可。)

诚邀更多赞助单位赞助本大赛,有意者可以邮箱联系。

自费出版事宜:

如有书籍出版意愿(诗歌集,散文集,小说集等作品集)

出版方式为国内书号,国际书号,内部出版,任选其一。

请将您的书稿及联系方式投稿至芙蓉文化出版中心

邮箱:xingshiyuekan@163.com

微信:1075812579

萧逸帆工作室

文学翻译征稿启事:

如您有诗集,散文集,小说集等文学作品集或者文学作品(诗歌、散文、小说等)需要翻译,您可以投稿到

邮箱:xingshiyuekan@163.com

微信:1075812579

专业文学翻译,价格从优。