第三十七章 站长的训话

傍晚,送完最后一单,林知远拖着几乎散架的身体回到站点。电动车电量告罄,推着走回来的最后几百米,双腿像灌了铅。

站点里灯火通明,比白天更加忙碌。骑手们进进出出,卸下空箱,装上新的餐食,空气中混杂着汗味、油烟味和一种焦躁的气息。站长站在屋子中央,拿着一个扩音喇叭,脸色阴沉。

“都过来!开个短会!”站长粗哑的嗓门压过了嘈杂。

疲惫的骑手们慢慢聚拢过来,大多低着头,面无表情。林知远默默站到人群边缘。

“看看你们今天的数据!”站长挥舞着手机,屏幕上显示着各种统计图表,“超时率!差评率!一个个都怎么回事?腿瘸了还是脑子不好使?”

没人吭声。只有沉重的呼吸声和外面电动车偶尔的报警声。

“X-10245!你今天三个差评!怎么回事?”

一个黝黑精瘦的骑手抬起头,瓮声瓮气:“有个小区电梯坏了,爬了十八楼……”

“别给我找理由!爬楼就不是时间?不会提前跟顾客沟通?脑子呢?”站长打断他,唾沫星子几乎喷到那人脸上。

骑手低下头,不说话了。

“还有你!X-10667!闯红灯被拍到了!罚款自己交!别连累站点!”

被点名的骑手嘟囔了一句:“不闯根本送不完……”

“送不完是你没本事!平台规则就是天条!不想干就滚蛋!”站长厉声喝道。

林知远下意识地缩了缩脖子,生怕下一个被点到的是自己。他今天也超时了两单,幸好没收到差评。

站长的目光像探照灯一样扫过人群,最后停留在林知远身上,带着审视。

“X-10783!新来的那个!大学生是吧?”

林知远心里一紧,点了点头。

“我不管你是大学生还是小学生,到了这儿,就是骑手!别给我摆什么臭架子!看你这细皮嫩肉的,能干就干,不能干趁早走人!我这儿不缺人!”

周围几个老骑手发出几声意味不明的嗤笑。林知远感觉脸颊发烫,屈辱感再次涌上心头。他紧紧攥着拳头,指甲掐进掌心,才勉强压下反驳的冲动。

“都给我听好了!”站长提高音量,“平台马上要搞活动,单量会爆!谁要是关键时刻掉链子,别怪我翻脸不认人!规矩就一条:快!准!别惹麻烦!听懂没有?”

“听懂了……”稀稀拉拉的回应。

“没吃饭啊!听懂没有!”站长怒吼。

“听懂了!”声音整齐了些,带着麻木。

“散会!该充电充电,该吃饭吃饭!明天谁的数据垫底,等着扣钱吧!”

人群散去,各自忙碌。林知远推着没电的电动车,找到充电桩,插上电源。看着充电指示灯亮起,他靠在墙上,长长地吐出一口浊气。

站长的训话,像一盆掺杂着冰碴的冷水,将他最后一点不切实际的幻想也浇灭了。在这里,没有学历,没有过往,只有数据和规则。你只是一个编号,一个必须高效运转的配送零件。任何个人的困难、情绪、甚至尊严,都是需要被剔除的、影响效率的瑕疵。

他抬头看了看站点墙上贴着的巨大排行榜,上面实时更新着每个骑手的接单量、准时率、好评率。他的名字,“X-10783”,排在末尾,后面跟着一串难看的数字。

这就是他现在的世界。一个由算法、数据和站长咆哮声构筑的,冰冷而真实的世界。

第三十八章 电动车上的哲学家

日子在重复的奔波中流逝。林知远渐渐熟悉了这片区域的每一条街道,每一个小区,甚至哪栋楼的电梯经常坏,哪个路口红灯时间最长。他的皮肤被晒得黝黑,手上磨出了茧子,电动车也骑得越来越溜。

他学会了在飞驰中狼吞虎咽地解决一顿饭,学会了在爬楼时调整呼吸节省体力,学会了用最简洁的语言与顾客沟通,也学会了在面对无理指责时,面无表情地说一句“对不起,下次注意”,然后转身离开。

最初的屈辱感,被日复一日的疲惫磨钝了,转化成一种麻木的惯性。他只是机械地接单、取餐、送餐,像上了发条的玩偶。

只有在极少数喘息的间隙,比如等红灯的几十秒,或是配送距离较长、路况较好的时候,他才会允许自己短暂地“离线”。

风掠过耳畔,吹动工服的领口。他看着这座城市的剪影——玻璃幕墙反射着阳光,高档小区绿树成荫,繁华商圈人流如织。这些景象,曾经与他有关,他梦想着成为其中一员。如今,他穿着醒目的工服,穿梭其间,却像一个透明的幽灵,与那个世界隔着一层无法穿透的玻璃。

他会想起贺教授在第一堂经济学课上画的那些移动的曲线,想起“技能错配”,想起“异化”。他现在,不就是那个被甩出原有轨道、在另一个维度上提供简单劳动力的“供给”吗?他的“核心竞争力”,变成了对路况的熟悉和爬楼的速度。

这种荒诞的错位感,时常让他想笑,却又笑不出来。

一次,他给一个科技园区送咖啡。在楼下等待顾客下来取餐时,他看到一群穿着休闲、戴着工牌的年轻人说笑着走出来,讨论着某个技术难题,言语间是他曾经熟悉又如今陌生的词汇。他们身上那种专注于创造、解决问题的状态,刺痛了他。

他下意识地侧过身,拉了拉头盔的帽檐。

还有一次,他送餐到一个老旧的居民区,遇到一个坐在巷口晒太阳的老人。老人看着他身上的工服,叹了口气:“小伙子,年纪轻轻的,干啥不好,非要送这个……”

林知远没有回答,只是加快了脚步。

他成了电动车上的哲学家,在城市的脉动中,思考着命运、价值与存在的荒谬。知识没有改变他的命运,反而让他更清晰地看到了自己的困境。体力劳动剥离了他的社会身份,却无法剥离他思考的能力,这成了一种更深的折磨。

夜晚,回到那个依旧嘈杂的合租房,他累得倒头就睡。梦里,有时是考场,有时是黄土高坡,有时是永无尽头的楼梯和不断倒计时的配送时间。

母亲的棉被早已留在上海那个隔间,北京的夜里,只有一床薄薄的、印着广告的被子。寒冷时常将他冻醒,他就蜷缩起来,听着室友的鼾声和窗外的车声,等待着黎明的到来,等待着手机再次响起接单的提示音。

电动车上的哲学家,在生存的钢丝上摇摇欲坠,唯一能确定的,是下一单的目的地,和必须送达的时间。

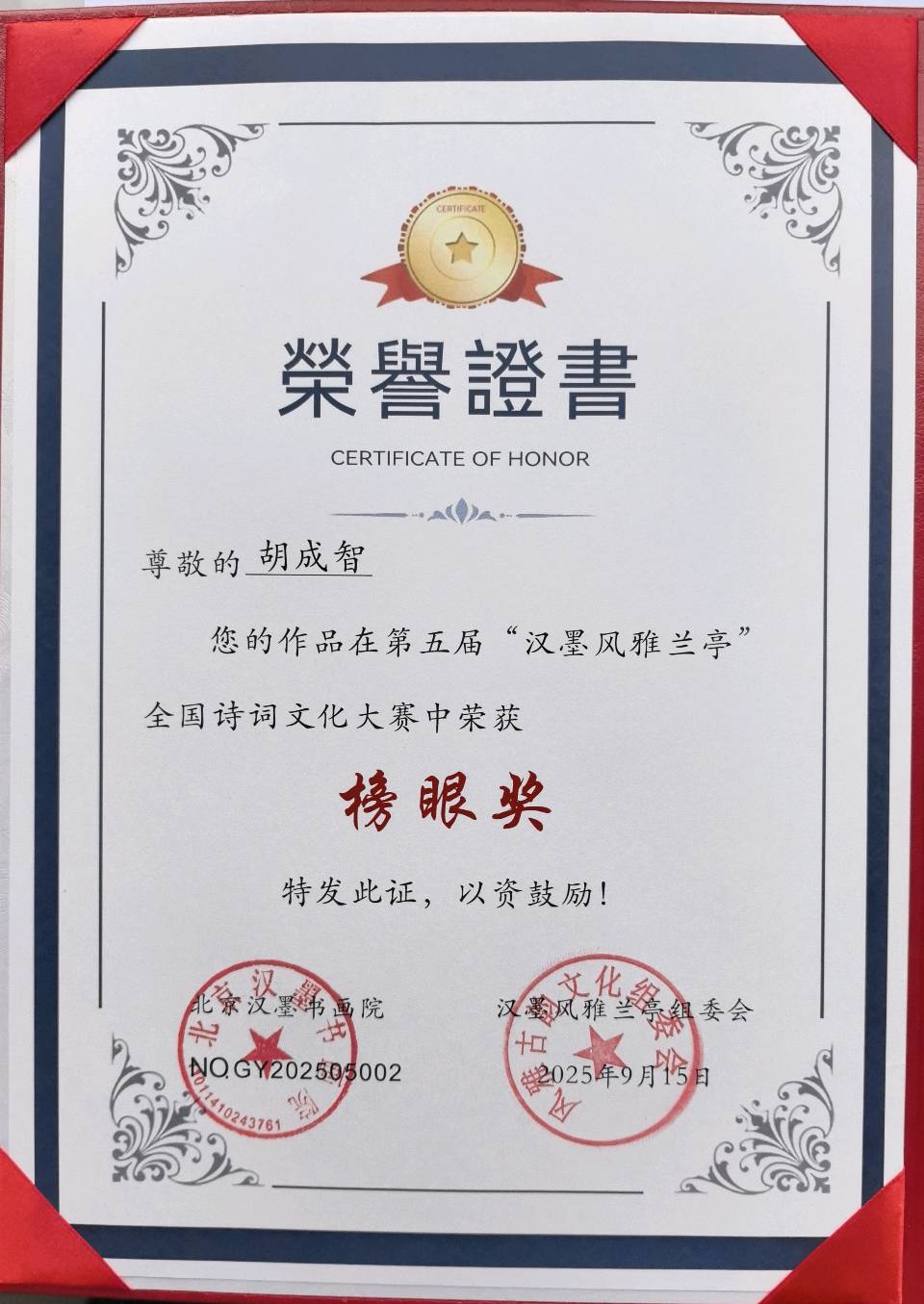

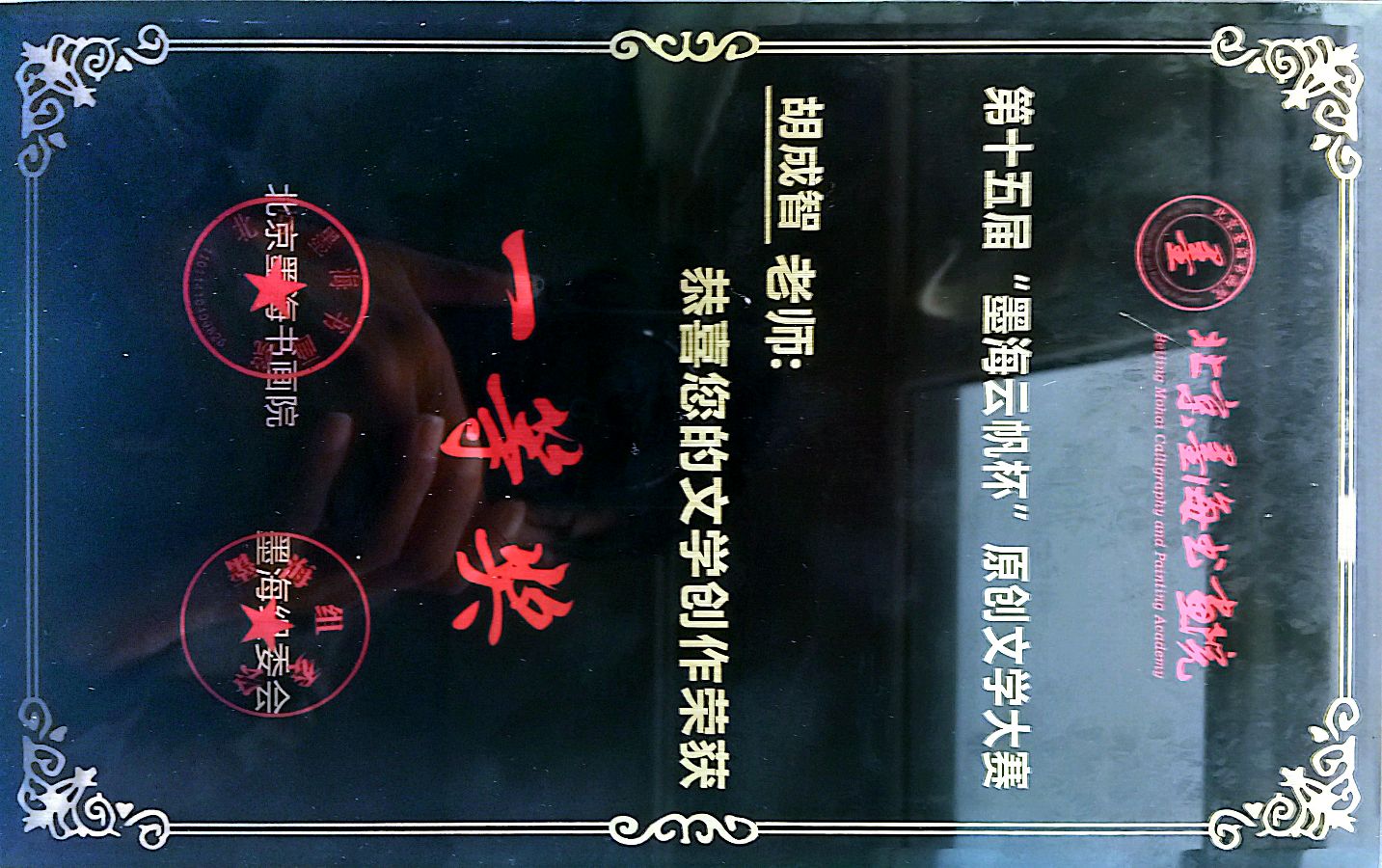

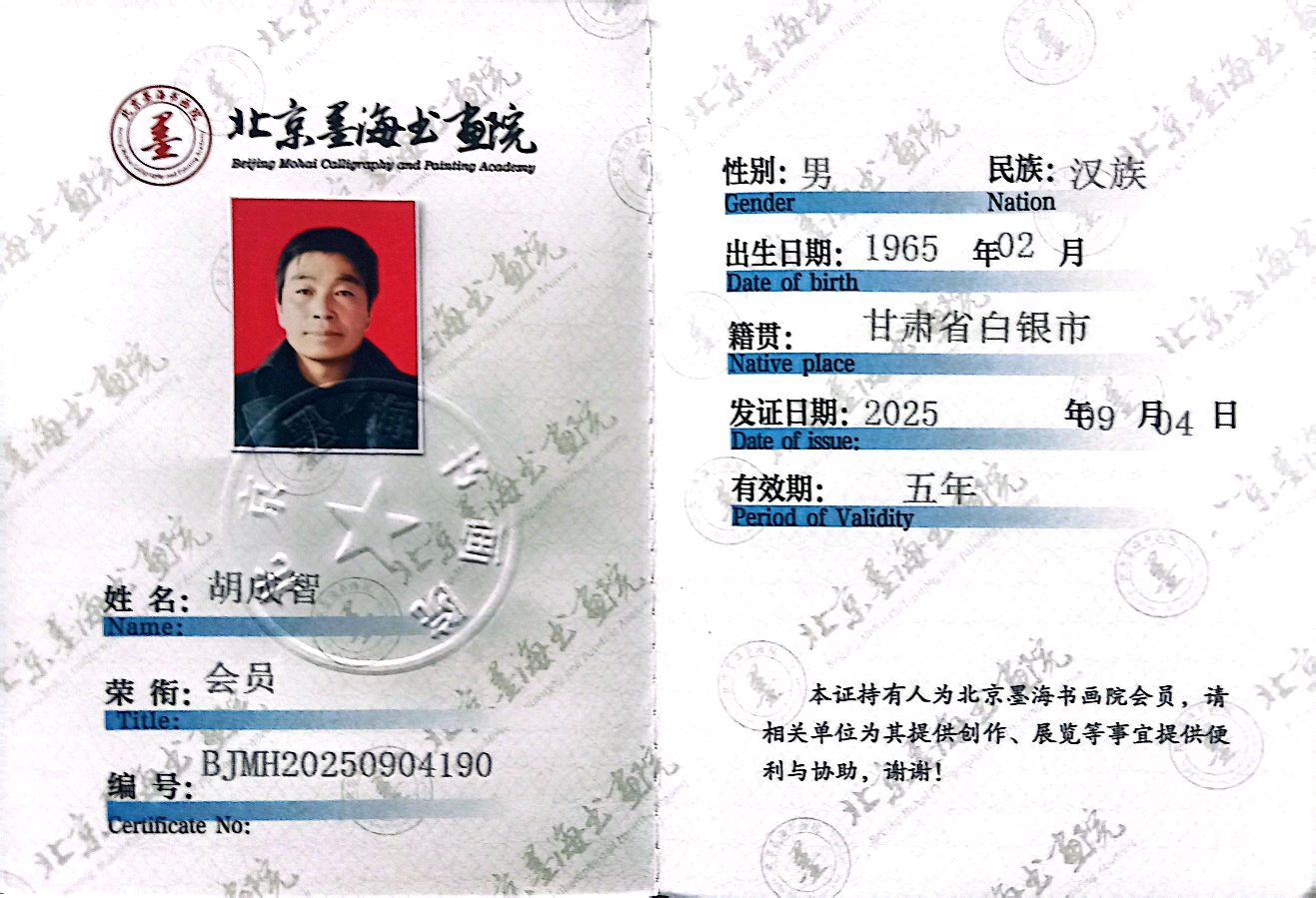

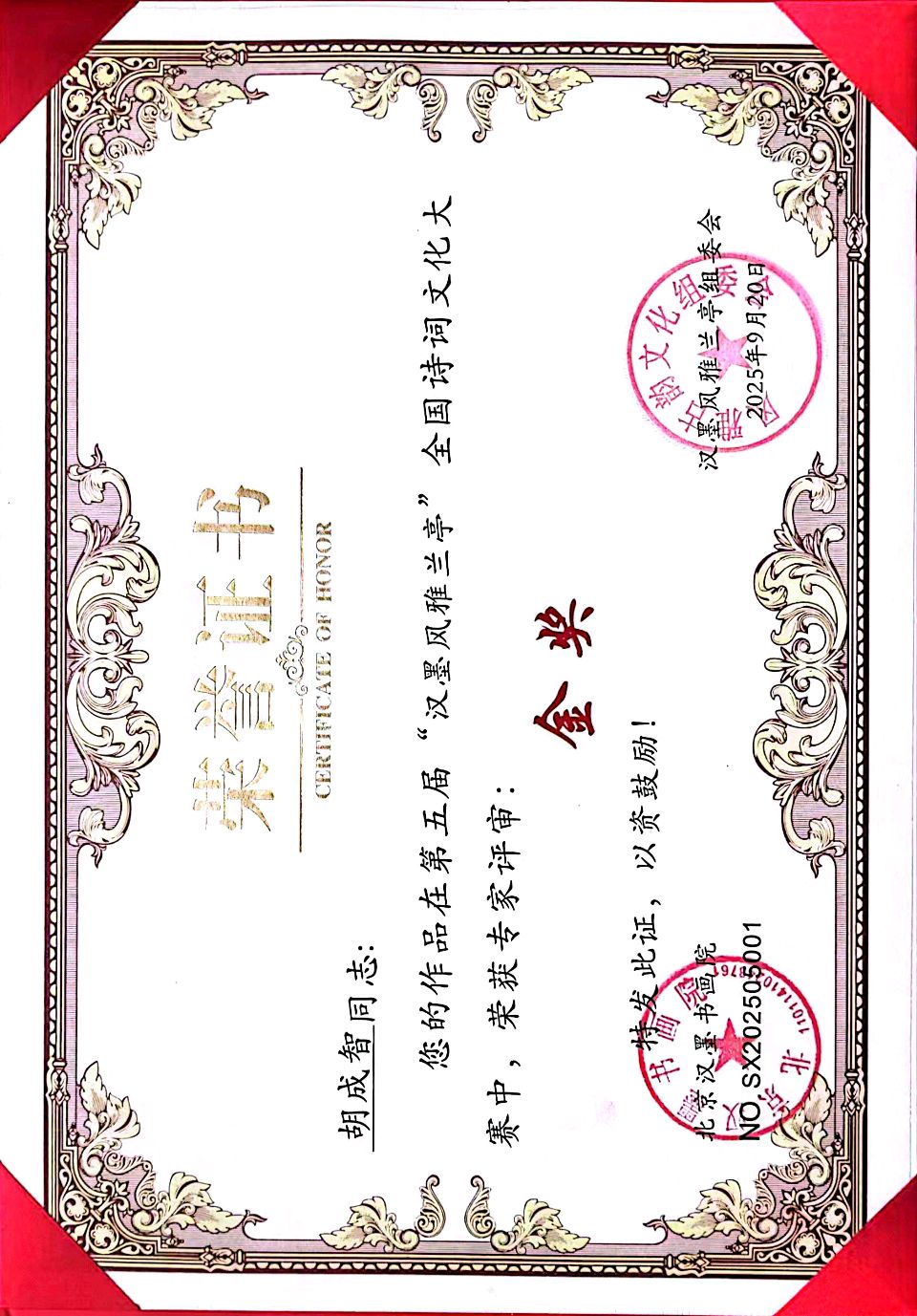

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代开始文学创作,现任都市头条编辑,认证作家。曾就读于北京鲁迅文学院大专预科班,并参加作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词获专家评审金奖。其创作的军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯文学奖”一等奖;中篇小说《金兰走西》荣获全国“春笋杯”文学奖。

目前,已发表作品一万余篇,包括《青山不碍白云飞》《故园赋》等诗词,以及《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》等近二百部长篇小说,多刊于都市头条及全国各大报刊平台。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点