第五十六章 脱下长衫

暴雨过后,城市像被洗刷过一遍,空气清新,阳光刺眼。但林知远的世界,依旧停留在那个阴暗潮湿的修车铺,停留在那个冰冷的数字——127.43。

他推着那辆彻底报废的电动车,像推着自己破灭的希望,一步一步挪回那个十平米的地下室。每一步都沉重无比,仿佛脚下不是水泥地,而是黏稠的、正在将他吞噬的泥沼。

回到地下室,他反锁上门,将自己彻底浸入这片与世隔绝的昏暗之中。霉味变得更加清晰,墙壁的湿气仿佛能渗进骨头里。他瘫坐在冰冷的铁架床上,没有开灯,任由黑暗将自己包裹。

“脱下孔乙己的长衫”。

不知怎么,这句话突然闯入他的脑海,带着一种尖锐的、自我嘲讽的意味。孔乙己是鲁迅笔下那个迂腐、穷困、始终不肯脱下象征读书人身份长衫的可怜人。而他呢?

他曾经也穿着那件无形的“长衫”——985名校毕业生的光环,对知识改变命运的笃信,对体面生活和精神追求的向往。那件“长衫”曾让他与众不同,让他背负期望,也让他步履维艰。

现在,这件“长衫”已经被现实撕扯得千疮百孔,沾满了送外卖途中的灰尘、雨水和油污。它不再能给他带来任何庇护和尊严,反而成了沉重的负担和可笑的道具。

陈涛师兄落魄的身影,银行卡里三位数的余额,报废的电动车,地下室的霉味……所有这些,都在逼问他:你还穿着这件破“长衫”做什么?它还能为你遮挡什么?

一种近乎毁灭性的清醒,在他内心升腾。他意识到,自己所有的痛苦和挣扎,很大程度上源于不肯彻底“脱下”那件早已名存实亡的“长衫”。他还抱着那点可怜的知识分子的清高和过往的荣光,与现实做着无谓的对抗。

可是,对抗的结果是什么?是山穷水尽,是走投无路。

他缓缓站起身,走到那个裂缝的镜子前。镜子里的人,穿着廉价的T恤,头发凌乱,脸色苍白,眼神空洞,身上没有任何能标识他过往“身份”的痕迹。

“长衫”,早就脱下了。只是他心里,还不肯承认。

他伸出手,触摸着镜中那个陌生的自己。冰凉的触感。

也许,彻底地、心甘情愿地“脱下”那件长衫,承认自己就是一个普通的、为了生存而挣扎的劳动者,不再去纠结那些虚无的体面和遥不可及的理想,反而能获得一种新的、粗糙而坚韧的力量?

这个念头,像黑暗中划过的一丝微光,微弱,却带着某种解脱的可能。

他知道,这意味着对自己过去的彻底否定,意味着向现实低头,意味着接受自己可能永远也无法回到那条“应该”走上的轨道。

但,他还有别的选择吗?

第五十七章 认清现实

“脱下长衫”的念头,像一颗种子,在绝望的土壤里悄然萌发。林知远没有立刻做出决定,他需要时间,需要更残酷的现实来帮他下定决心。

电动车报废后,他失去了收入来源。他尝试着步行去附近的商圈找日结工作,但要么要求有经验,要么工作时间与他的情况冲突。他甚至在劳务市场蹲了两天,看着那些和他父亲年纪相仿的民工被工头挑挑拣拣,为了几十块的工钱争得面红耳赤。他站在那里,显得格格不入,最终一无所获。

存款在迅速消失。他不敢再吃任何需要花钱的食物,每天靠之前囤积的泡面和从餐馆接的热水度日。地下室的房租到期了,二房东(这次是个更精明的中年女人)来催租,语气强硬,没有任何通融的余地。

“没钱?没钱就搬出去!我这儿不是慈善机构!”

走投无路之下,他硬着头皮给之前借过钱给他的李锐和吴文昊发了信息,询问能否再借一点应急。李锐回复说最近手头紧,吴文昊则干脆没有回音。

最后,是母亲打来的电话,成了压垮骆驼的最后一根稻草。

“远儿,”母亲的声音带着哭腔,“你爹……他昨天晕倒了,送去医院,大夫说……说得做个小手术,不然怕有危险……手术费,要两万……”

两万。

对于此时的林知远来说,这无疑是一个天文数字。他握着手机,听着母亲在那头无助的哭泣,感觉自己像被抽干了所有力气,连站立的力气都没有了。

现实,以最狰狞的面目,扼住了他的咽喉。

他不能再犹豫了。什么长衫,什么体面,什么理想,在父亲的命面前,都轻如鸿毛。

他挂掉母亲的电话,深吸了一口地下室污浊的空气,然后拿起手机,拨通了一个号码。不是给李锐,也不是给吴文昊,更不是给他曾经幻想过的、能拯救他的周雨薇。

他打给了那个嗓门洪亮、骂人毫不留情的站长。

“喂?谁啊?”站长的声音依旧不耐烦。

“站长,是我,X-10783,林知远。”他的声音异常平静,甚至带着一种认命后的麻木,“我的电动车坏了,我想……租一辆站里的车,今天就开始跑单。”

电话那头沉默了一下,似乎有些意外。站里确实有备用的电动车可以租给骑手,租金直接从收入里扣,但通常只有最走投无路的人才会选择这种方式,因为租金不菲,几乎榨干了大部分利润。

“想通了?”站长的语气带着一丝嘲弄,“早这样不就行了?读书读傻了,非得撞南墙才知道回头?过来签协议吧!”

“好。”林知远挂了电话。

他最后看了一眼这个阴暗潮湿的地下室,然后推开那扇沉重的门,沿着台阶走了上去。阳光依旧刺眼,但他不再觉得眩晕。一种冰冷的、近乎残忍的清醒,占据了他的内心。

他认清现实了。

现实就是,他不再是那个天之骄子,他只是一个需要赚钱给父亲做手术的儿子。现实就是,知识在生存面前可能一文不值,体力才是他目前唯一可靠的资本。现实就是,那件无形的“长衫”早已成为枷锁,唯有彻底挣脱,才能在这泥泞中,继续爬行。

他走向站点的脚步,沉重,却异常坚定。这一次,他不是去“兼职”,不是去“过渡”,他是去求生。脱下所有不切实际的幻想,认清自己此刻最真实的位置和任务——活下去,让父亲活下去。

至于未来,至于那件脱下的“长衫”,他已经没有余力去思考了。

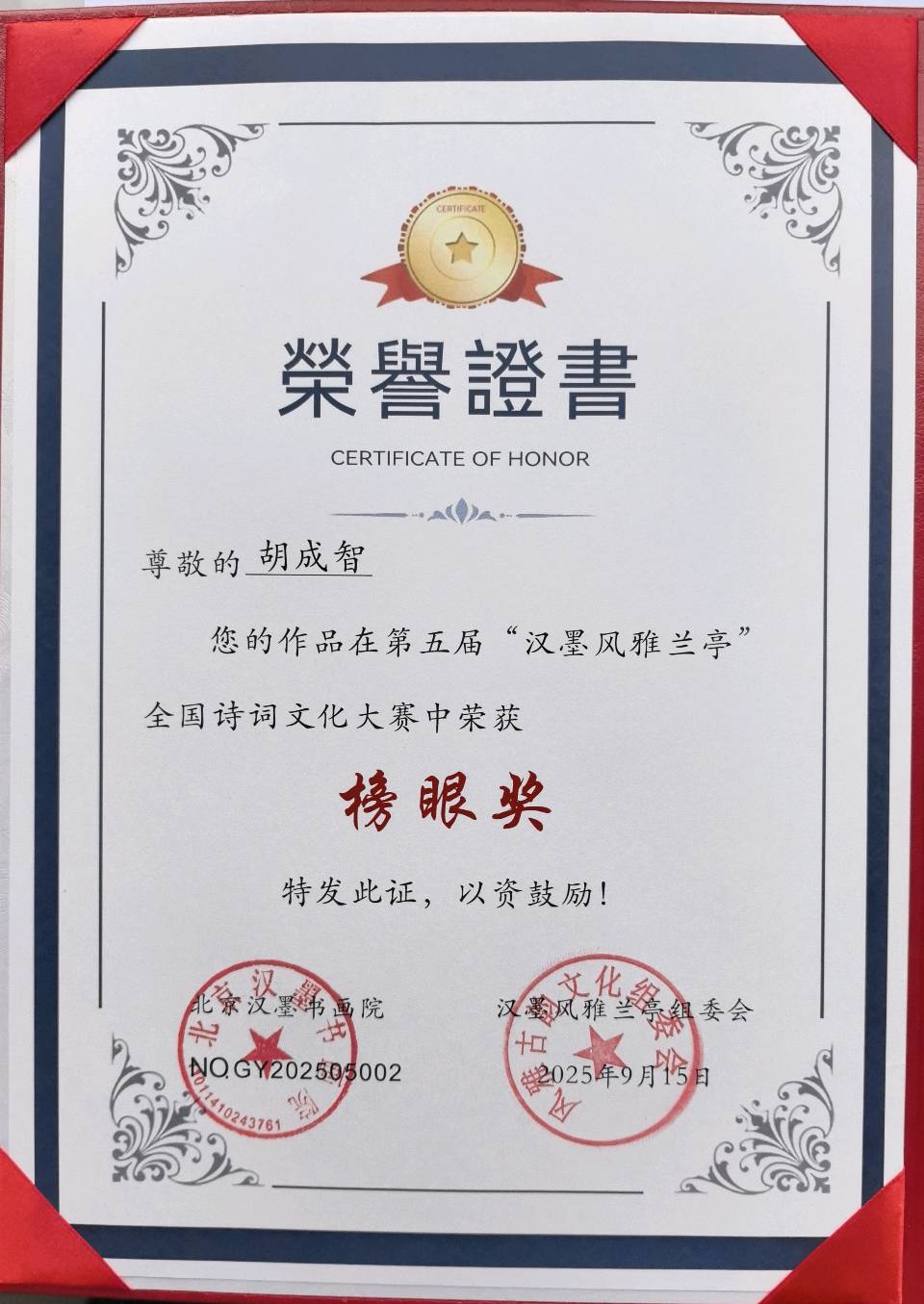

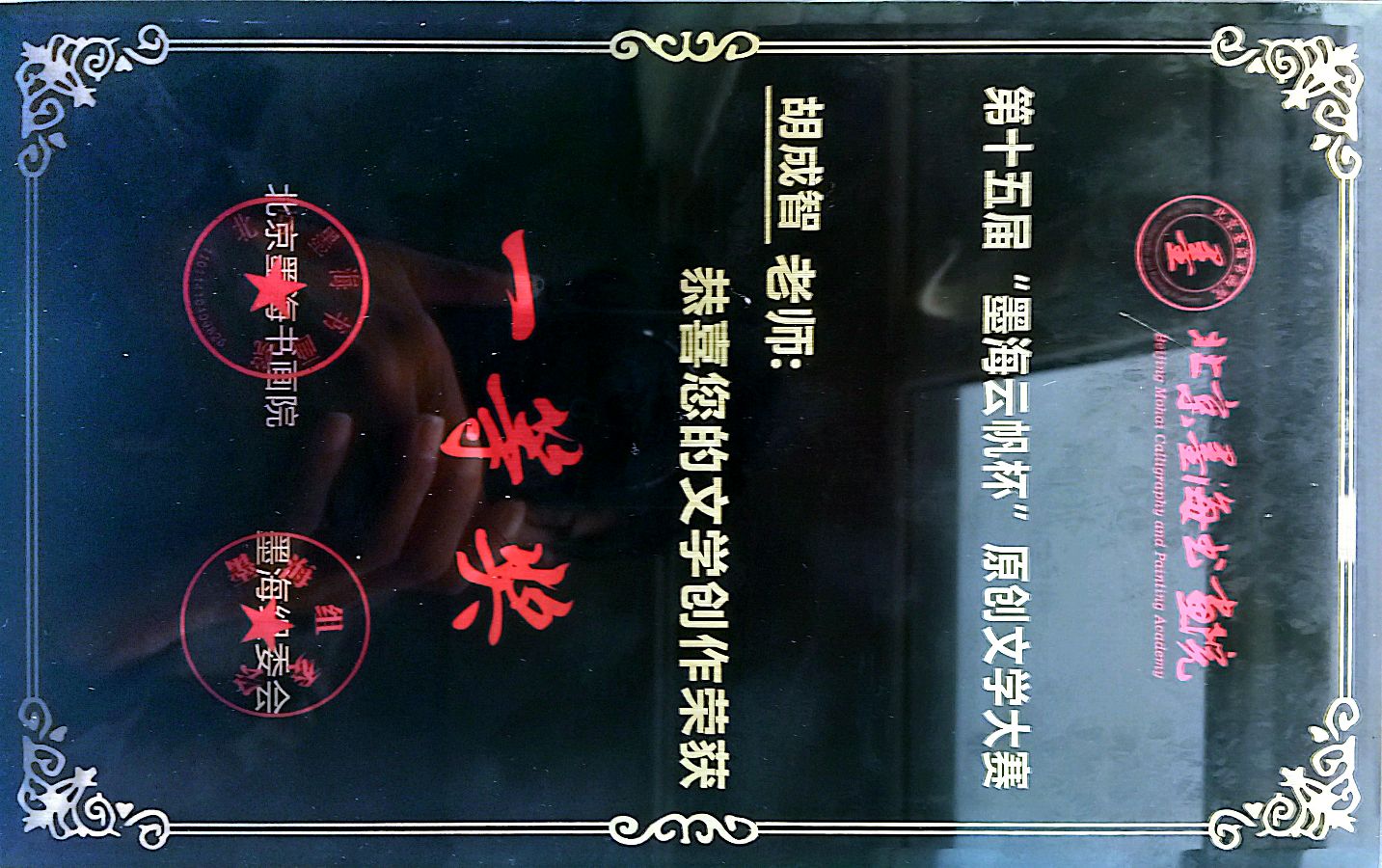

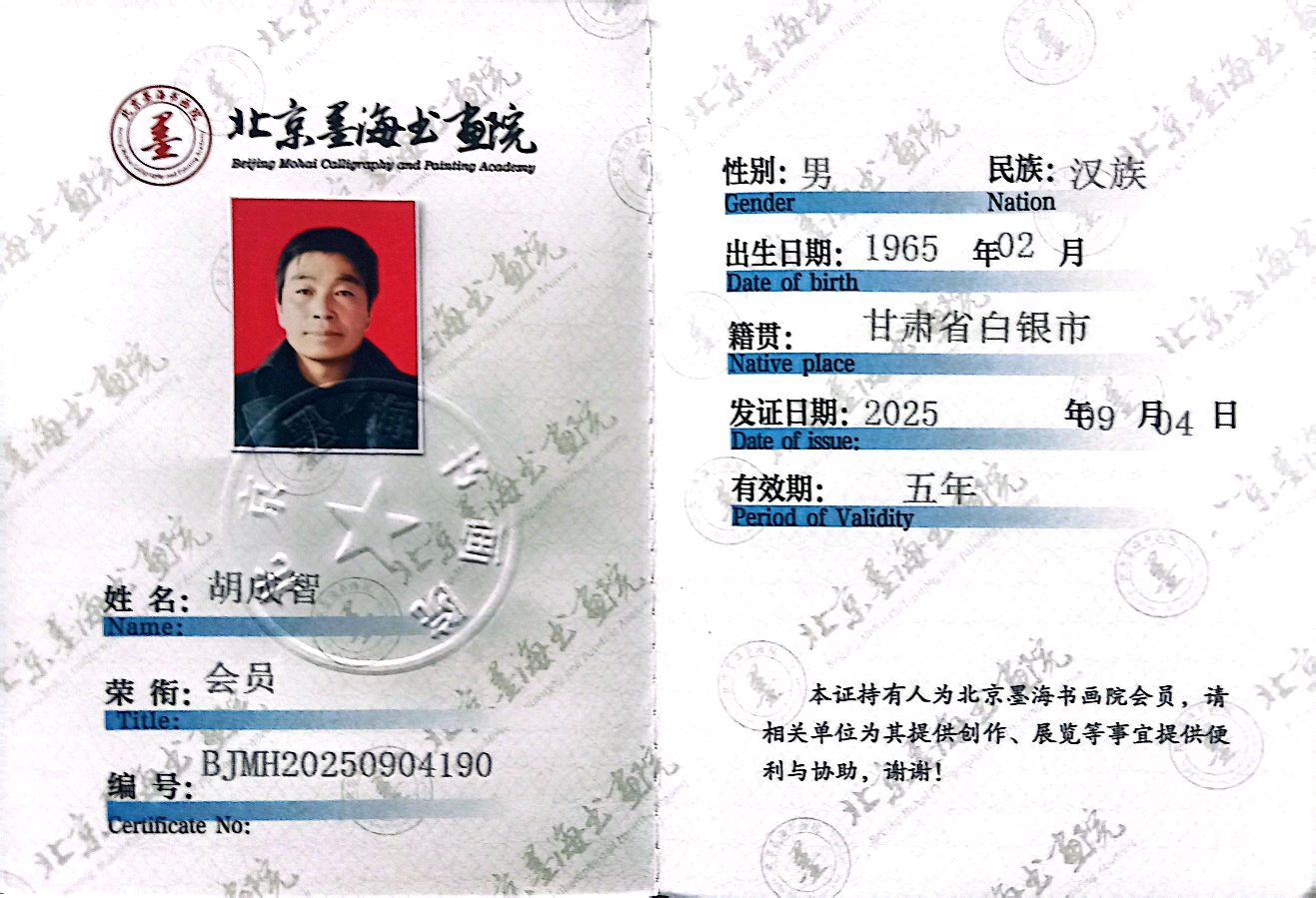

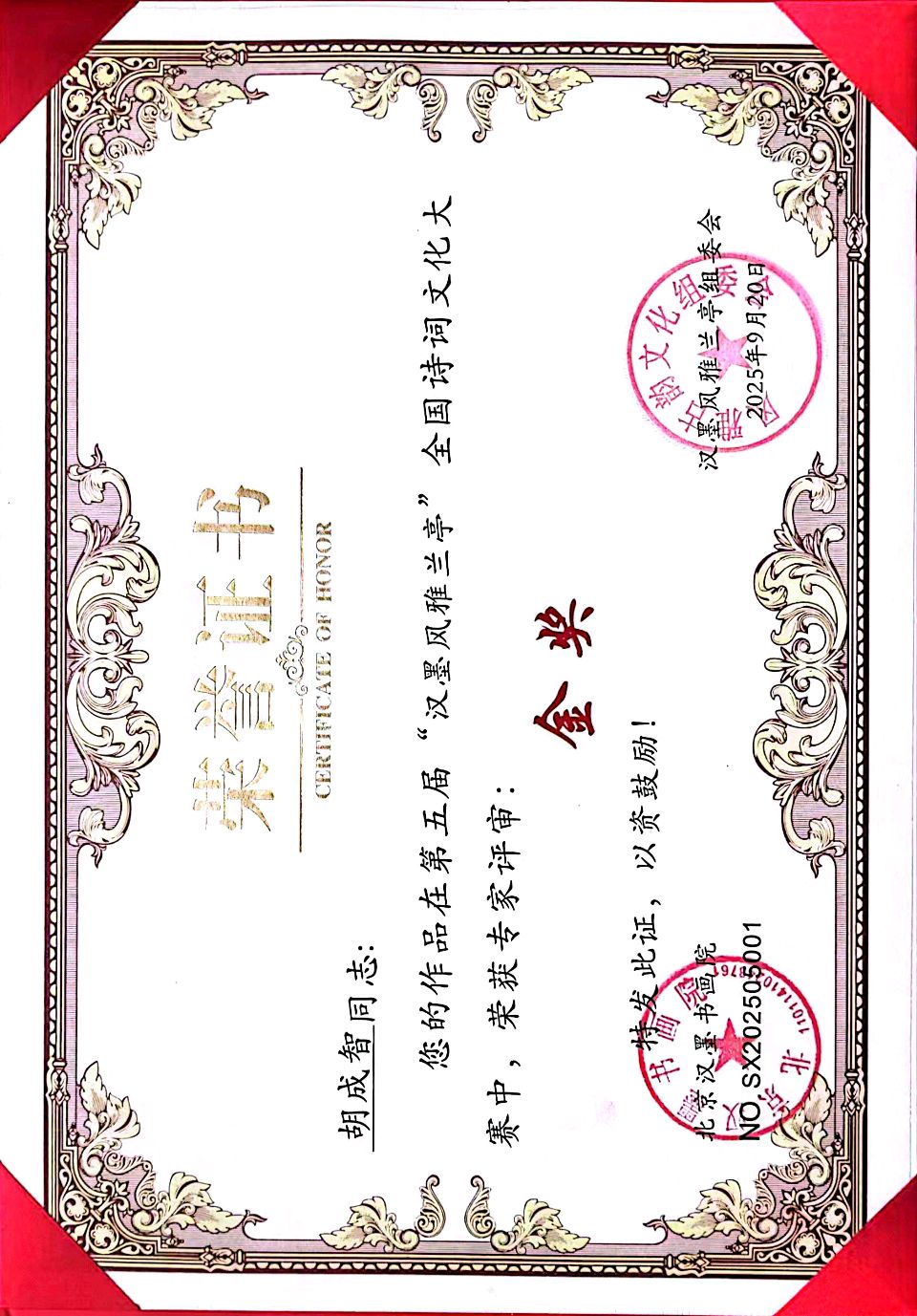

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代开始文学创作,现任都市头条编辑,认证作家。曾就读于北京鲁迅文学院大专预科班,并参加作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词获专家评审金奖。其创作的军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯文学奖”一等奖;中篇小说《金兰走西》荣获全国“春笋杯”文学奖。

目前,已发表作品一万余篇,包括《青山不碍白云飞》《故园赋》等诗词,以及《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》等近二百部长篇小说,多刊于都市头条及全国各大报刊平台。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点