第七十八章 企业用人标准转变

三月,一场突如其来的“倒春寒”席卷北京,气温骤降,阴雨连绵。林知远在这样的天气里送餐,格外艰难。雨水模糊了眼镜,湿滑的路面让每一次刹车都心惊胆战。

他送餐到一家位于创业园区的科技公司,因为路滑迟到了几分钟。前台接待他的,是一位穿着职业套装、神情干练的HR。她接过略带湿气的餐盒,眉头微不可察地蹙了一下,但并未多说什么。就在林知远转身欲走时,他无意间瞥见了旁边会议室白板上写着的招聘要求:

“核心需求: 1. 快速学习与适应能力(AIGC工具使用经验加分);2. 解决复杂问题的思维模式;3. 项目驱动,结果导向;4. 强大的抗压性与团队协作。”

而“学历要求”一栏,只是简单写着“本科及以上”,旁边甚至用红笔标注了一个醒目的“*”,下面小字补充:“特别优秀者可放宽至专科”。

这一幕,像一道闪电,照亮了林知远心中长久以来的困惑。企业的用人标准,确实在悄然发生巨变。不再仅仅看重一纸文凭,也不再仅仅满足于掌握某种特定技能(因为技能可能很快过时),而是更加注重那些难以被量化、却更具韧性的“软实力”和“底层能力”。

快速学习能力,意味着能跟上技术爆炸的时代;解决复杂问题的思维,意味着能应对不确定性的挑战;项目驱动和抗压能力,意味着能在高强度、快节奏的环境中创造价值。

他想起自己大学毕业时,简历上堆砌着各种课程名称、奖学金和社团头衔,却很少有机会真正展现这些“底层能力”。而企业当时也更倾向于招聘“专业对口”、能立即上手的毕业生。

如今,时移世易。他那张金光闪闪的985文凭,在“特别优秀者可放宽至专科”的标注面前,似乎褪色了不少。企业不再为你的“过去”买单,而是为你能创造的“未来”投资。

这种转变,对于习惯了按部就班、在标准化考试中胜出的“好学生”来说,无疑是巨大的挑战。他们可能拥有扎实的理论知识,却缺乏在真实、复杂、多变的环境中定义问题、整合资源、快速迭代的能力。

雨水顺着头盔的缝隙流进脖颈,冰冷刺骨。林知远感到一种更深的寒意。他发现,自己不仅在技能上与市场需求脱节,甚至在思维模式和能力结构上,也与企业新的用人标准存在着差距。

第七十九章 高校教育偏重理论

带着对企业用人标准转变的思考,林知远在一次送餐至母校F大学时,心境已然不同。他路过熟悉的教室,听到里面教授正在讲授《宏观经济学原理》,依旧是那些经典的模型、曲线和数学推导。

他驻足片刻,仿佛看到了几年前的自己,坐在下面,认真记着笔记,以为掌握了这些,就能理解并驾驭这个世界。

现在他明白了,那些精致的理论模型,就像地图,抽象而优美,却无法替代在真实泥泞道路上行走的感受和经验。企业需要的是能跋山涉水的“行者”,而不是只会看地图的“学者”。

高校的教育,尤其是像他所在的这类综合性研究型大学,其重心依然偏向理论知识的传授和学术思维的训练。课程设置庞大而系统,旨在构建一个完整的知识体系,但往往与瞬息万变的产业实践存在一定的“时差”和“温差”。

教材更新缓慢,案例陈旧,教学方式多以教师讲授为主,缺乏足够的项目式学习(PBL)和与企业真实问题对接的实践机会。学生们沉浸在理论的海洋里,却很少有机会跳下水,去感受市场的风浪和温度。

这就导致了许多毕业生,如同当年的林知远,带着满脑子的“武器”(理论知识),到了“战场”(就业市场)上,却发现要么“武器”不称手,要么根本找不到合适的“靶子”(岗位),空有一身屠龙之技,却无龙可屠,最终不得不为了生存,拿起最原始的“锄头”(体力劳动)。

他并非否定理论教育的重要性,理论是根基。但当根基之上无法生长出适应现实环境的枝叶时,这种教育就与市场需求产生了断裂。

望着教室里那些年轻而专注的面庞,林知远心中五味杂陈。他们是否会在几年后,像他一样,在某个送外卖的间隙,突然意识到自己所受的教育与现实之间的巨大鸿沟?

第八十章 眼高手低的困境

“眼高手低”。这个词,曾经是长辈和老师用来告诫年轻人要踏实、莫要好高骛远的。如今,却成了像林知远这样的许多毕业生不得不面对的、带有几分宿命意味的困境。

他们的“眼高”,源于所受的高等教育。大学开阔了他们的视野,提升了他们的认知层次,让他们见识了更广阔的世界和更多的可能性。他们读着先贤的著作,讨论着宏大的议题,自然对未来的职业和生活抱有较高的期待。

但他们的“手低”,却源于教育与实践的脱节,以及就业市场的严酷现实。他们缺乏将理论知识转化为解决实际问题能力的有效训练,也缺乏在真实工作场景中磨练出的熟练技能和处事经验。

于是,当他们踏入社会,发现自己向往的岗位门槛高不可攀,而能够得着的工作又觉得“屈才”或“无聊”时,便陷入了“眼高手低”的尴尬。

林知远自己就是如此。他懂得供给需求曲线,能分析宏观经济政策,但让他去处理一份复杂的客户投诉,或者优化一条具体的配送路线,他可能还不如一个只有高中学历、但经验丰富的老骑手。

他曾经不屑于那些“没有技术含量”的重复性工作,但现在,他连做好这些“低端”工作都需要付出巨大的努力和适应成本。

这种“眼高手低”的错位,带来了持续的内耗。一方面,他无法心安理得地安于现状,内心的不甘和所学知识时常跳出来拷问他;另一方面,他又缺乏改变现状的有效路径和足够资源,只能在现实的泥沼中挣扎。

站点里那个计算机专业的小张也是如此。他能写出复杂的算法,却可能无法快速定位一个线上系统的简单bug;他向往着改变世界的技术突破,却不得不为了生计,日复一日地重复着取餐送餐的机械劳动。

“眼高手低”,成了他们这一代部分高学历毕业生共同的烙印。它既是教育成果的体现(提升了眼界),也是教育缺失的后果(忽视了动手和实践能力的培养),更是个人在理想与现实夹缝中痛苦挣扎的根源。

林知远在寒风中缩了缩脖子,将餐盒递给顾客。他知道,打破这个困境,需要的不仅仅是个人的顿悟和努力,或许还需要教育体系的深刻反思和社会提供更多元、更畅通的上升路径。但这一切,对此刻的他来说,都太过遥远。他只能先专注于眼前——送好下一单,赚到下一块钱。

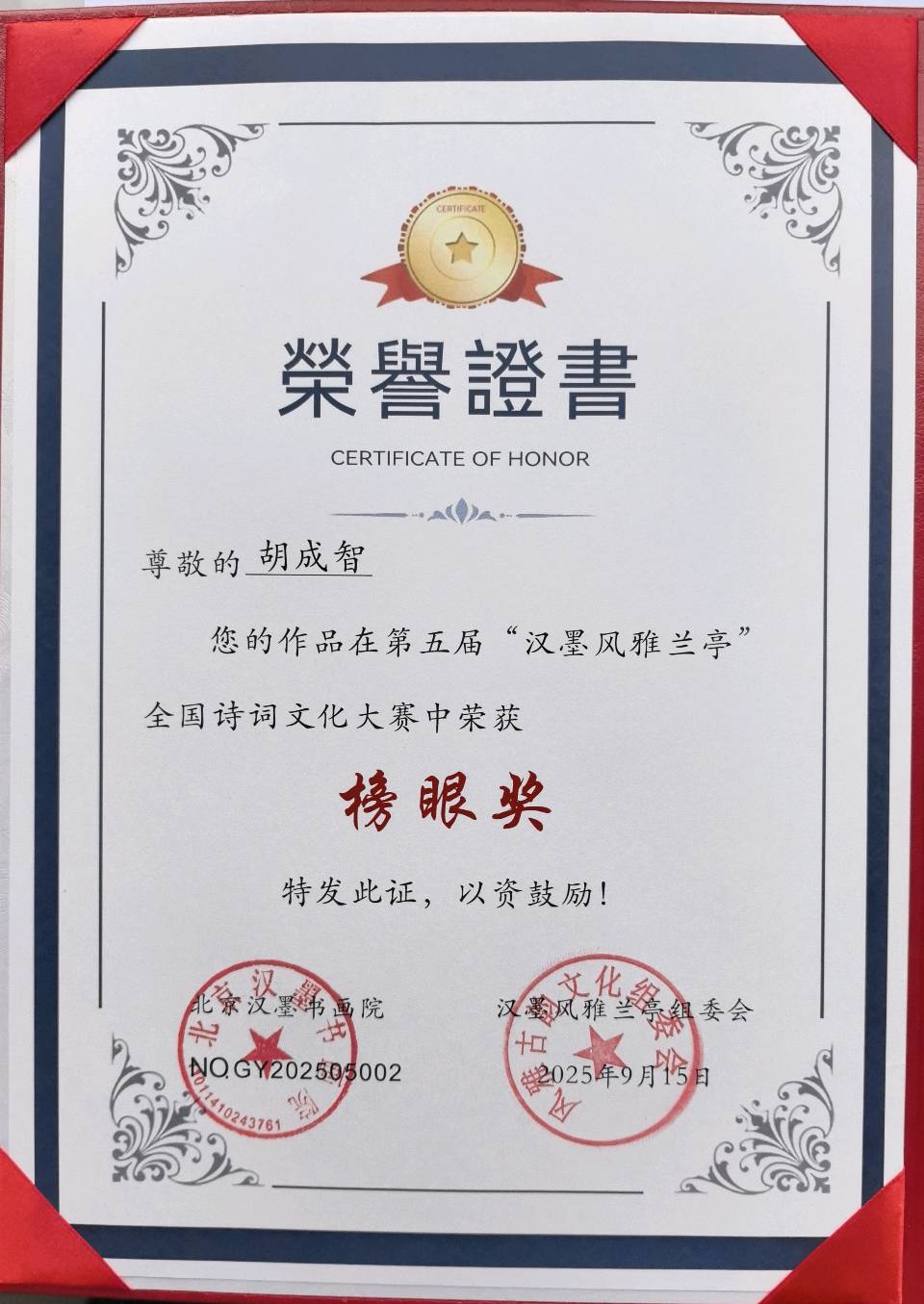

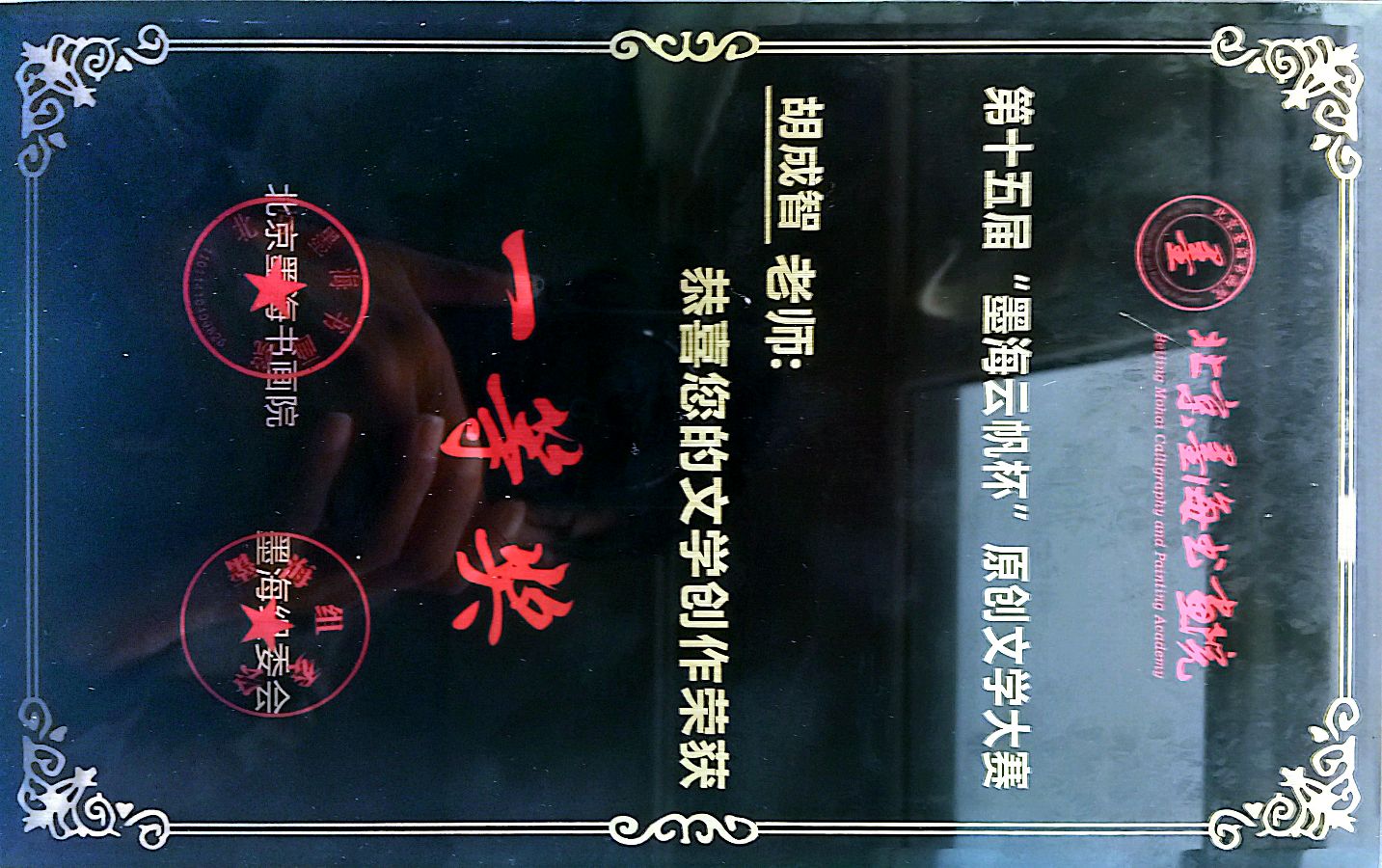

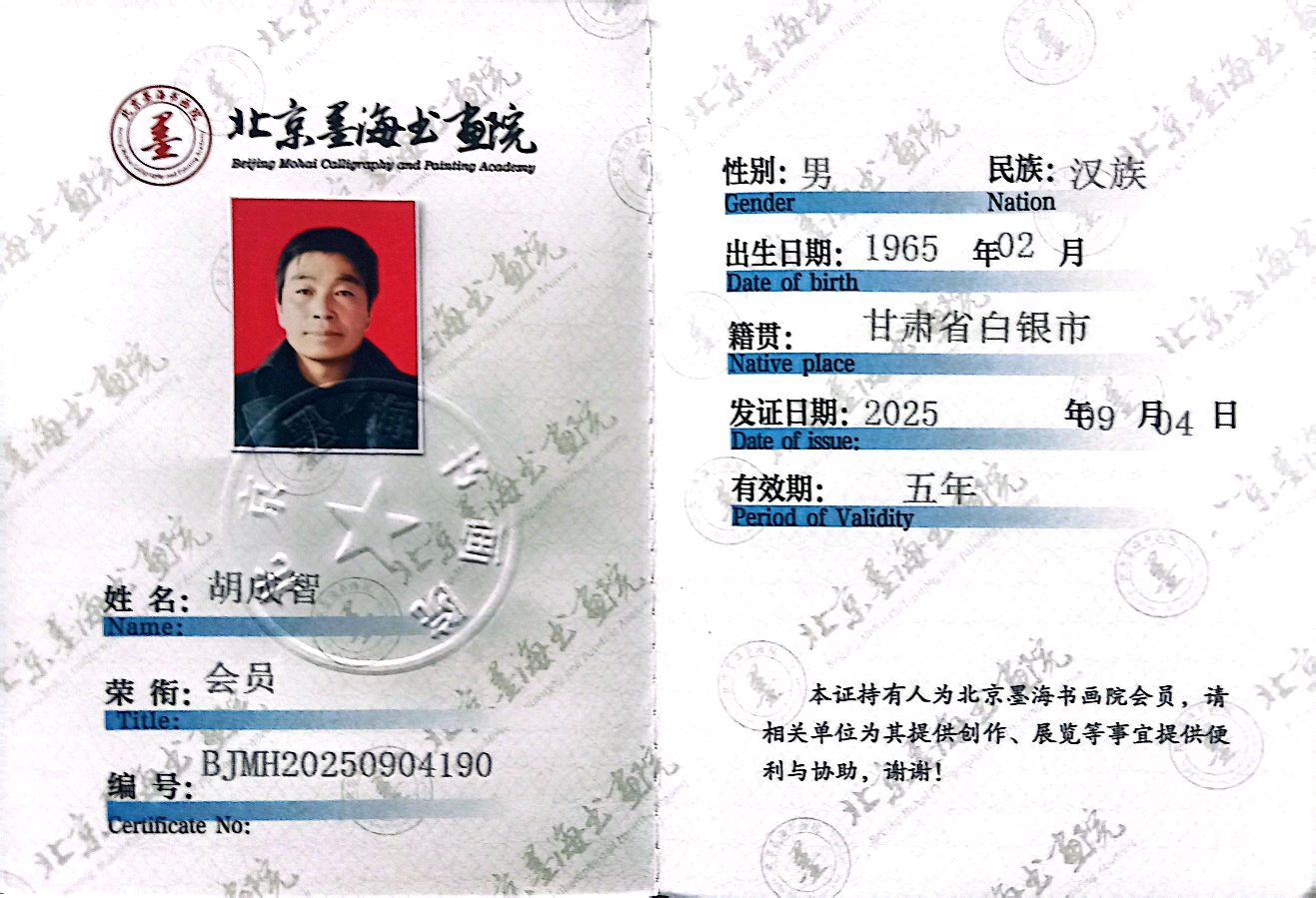

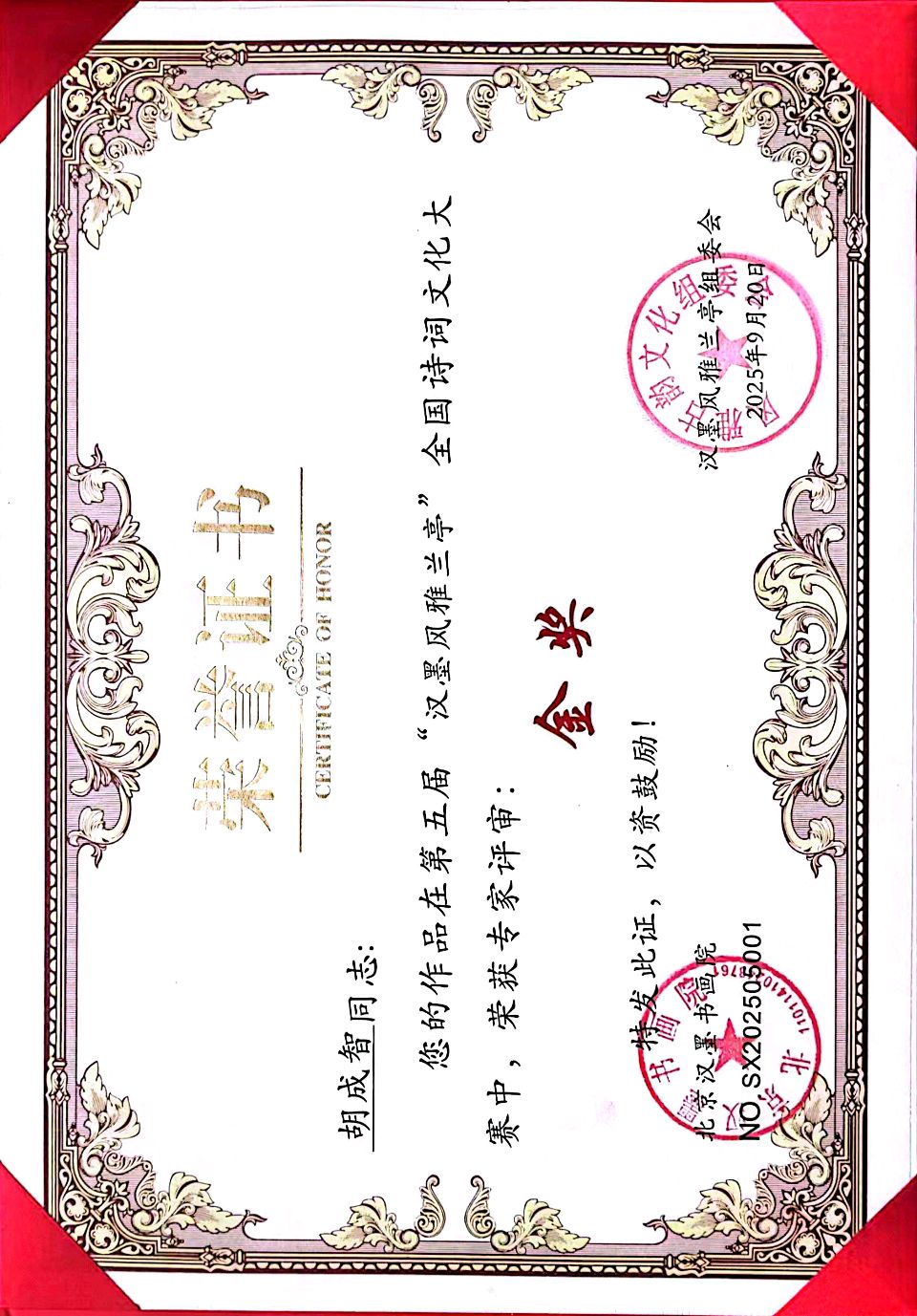

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代开始文学创作,现任都市头条编辑,认证作家。曾就读于北京鲁迅文学院大专预科班,并参加作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词获专家评审金奖。其创作的军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯文学奖”一等奖;中篇小说《金兰走西》荣获全国“春笋杯”文学奖。

目前,已发表作品一万余篇,包括《青山不碍白云飞》《故园赋》等诗词,以及《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》等近二百部长篇小说,多刊于都市头条及全国各大报刊平台。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点