第八十四章 经济结构调整的阵痛

盛夏的雷雨总是来得猛烈。林知远在瓢泼大雨中艰难骑行,雨水像鞭子一样抽打在雨衣上,视线一片模糊。他刚刚送完一单到一片老旧的工业区,那里曾经是国营大厂的所在地,如今却显得凋敝而沉寂,许多厂房空置,墙上写着巨大的“拆”字。

这景象,与他送往另一边新兴金融区和高科技园区的订单目的地,形成了鲜明对比。那边是玻璃幕墙的摩天大楼,是穿梭不息的豪车,是步履匆匆、衣着光鲜的白领。而这边,是斑驳的墙体,是稀疏的人流,是岁月留下的痕迹。

林知远切身感受到了中国经济结构调整带来的“阵痛”。传统制造业、重工业在转型升级中逐渐萎缩或外迁,所能提供的适合大学生的“白领”岗位减少。而新兴的互联网、金融、高科技产业虽然蓬勃发展,但对人才的要求极高,且集中在一线城市,竞争异常激烈。

这种产业结构的变化,导致了劳动力市场需求侧的剧烈变动。他所学的“国际经济与贸易”专业,在很大程度上是与上一轮全球化浪潮和出口导向型经济相匹配的。而当经济转向更多依赖内需、科技创新和服务业升级时,他的技能包就显得有些“过时”了。

他就像一条被潮水留在沙滩上的鱼,原本熟悉的水域(传统经济部门提供的岗位)正在退去,而新的水域(新兴产业)要么门槛太高,要么距离太远。他挣扎着,却发现自己所处的这片“沙滩”(零工经济、体力劳动),资源贫瘠,难以维系长久的生存和发展。

这场深刻的经济结构调整,是国家迈向高质量发展的必经之路,但其产生的阵痛,却实实在在地由无数个像林知远这样的个体来承担。他们成了转型期的“代价”,在时代的洪流中,努力寻找着自己新的位置。

第八十五章 结构性失业的加剧

“结构性失业”。这个在经济学课本上学过的概念,如今成了林知远生活的真实写照。

它不同于因为经济周期波动造成的“周期性失业”,而是由于经济结构(包括产业结构、产品结构、地区结构)发生了变化,现有劳动力的知识、技能、观念、区域分布等不适应这种变化,与市场需求不匹配而引发的失业。

林知远的情况就是典型。他拥有劳动力(并且是受过高等教育的劳动力),市场也存在职位空缺(比如那些他无法企及的高科技岗位,或者他不愿从事的基层服务业岗位),但他的“供给”与市场的“需求”无法对接,造成了“失业”(或者更准确地说是“就业不足”或“隐性失业”)。

这种失业更加顽固,也更难解决。因为它不是通过简单的经济刺激政策就能缓解的,它需要劳动力自身进行深刻的调整和再培训,而这往往需要时间、金钱和机会。

对于林知远来说,进行“结构性”调整谈何容易?重返校园学习新技术?他负担不起学费和时间。参加职业培训?且不说效果如何,培训期间的收入中断就是他无法承受的。转移到新的地区或行业?他缺乏信息和资源,也面临着巨大的不确定性。

于是,他和他站点里许多同样处境的人,就被“结构性”地锁定在了外卖骑手这个岗位上。这个岗位某种程度上成了一个巨大的“蓄水池”,吸纳着那些在结构调整中暂时(或长期)无法找到合适位置的劳动力。

他们并非不愿意工作,而是找不到与自身能力和期望相匹配的工作。这种“有工作的失业”状态,带来的挫败感和焦虑感,有时比纯粹的失业更加深刻。

林知远看着手机上新派来的订单,目的地又是一个他从未听过名字的科技初创公司。他知道,那里有岗位,有需求,但那需求与他无关。他所能做的,只是将一份午餐,从A点物理位移到B点,赚取那一点维系生存的配送费。

结构性失业,像一道无形的墙,将他隔绝在真正的经济活力之外,让他只能在场边徘徊,无法入场参与比赛。

第八十六章 政策执行短板

入秋,一则新闻在骑手群里引起了小范围讨论:某市出台了针对灵活就业人员的新型社保补贴政策,旨在为他们提供更好的保障。林知远心中一动,仔细阅读起来。

政策条文写得很好,提到了工伤险、医疗互助等内容。但当他尝试按照说明去申请时,却遇到了重重困难。申请流程复杂,需要在线填写大量表格,上传各种证明,而且系统极其不稳定,频繁卡顿、报错。

他打电话到咨询热线,要么占线,要么是AI语音助手,转接人工后,工作人员对政策细节也语焉不详,只是让他“多看通知”、“按网站要求操作”。

折腾了一个下午,他最终还是没能成功提交申请。看着电脑屏幕上那个冰冷的错误提示,他感到一阵深深的无力感。

这就是“政策执行短板”。好的政策意图,在落地过程中,往往会因为宣传不到位、流程设计不人性化、基层执行能力不足、或者各部门协调不畅等原因,大打折扣,无法真正惠及政策想要覆盖的目标群体。

对于像林知远这样,每天为生存奔波、信息渠道相对闭塞、且不太熟悉复杂政务流程的灵活就业者来说,这些看似美好的政策,就像是水中月、镜中花,看得见,却摸不着。

他知道,肯定有少数能力强、有耐心的人最终能享受到政策红利。但大多数人,可能就像他一样,在尝试受挫后,便选择了放弃。他们耗不起那个时间,也缺乏应对复杂流程的精力和知识。

这种执行层面的“最后一公里”问题,使得许多旨在帮扶弱势群体的政策效果大打折扣。林知远和他的骑手同事们,依然是社会保障网络覆盖最薄弱的那一环,独自承受着职业带来的所有风险和不确定性。

他关掉电脑,窗外已是华灯初上。手机的派单提示音又开始密集响起。他深吸一口气,将政策申请的烦恼暂时抛诸脑后。那些宏大的政策和遥远的保障,终究不如手里这一单能立刻兑换成钱的配送任务来得实在。

他戴上头盔,推门而出,再次汇入北京沉沉的夜色和永不停歇的车流中。政策的阳光何时能真正照进他这十平米的地下室,他不知道。他只知道,在阳光到来之前,他必须靠自己,在风雨中继续奔跑。

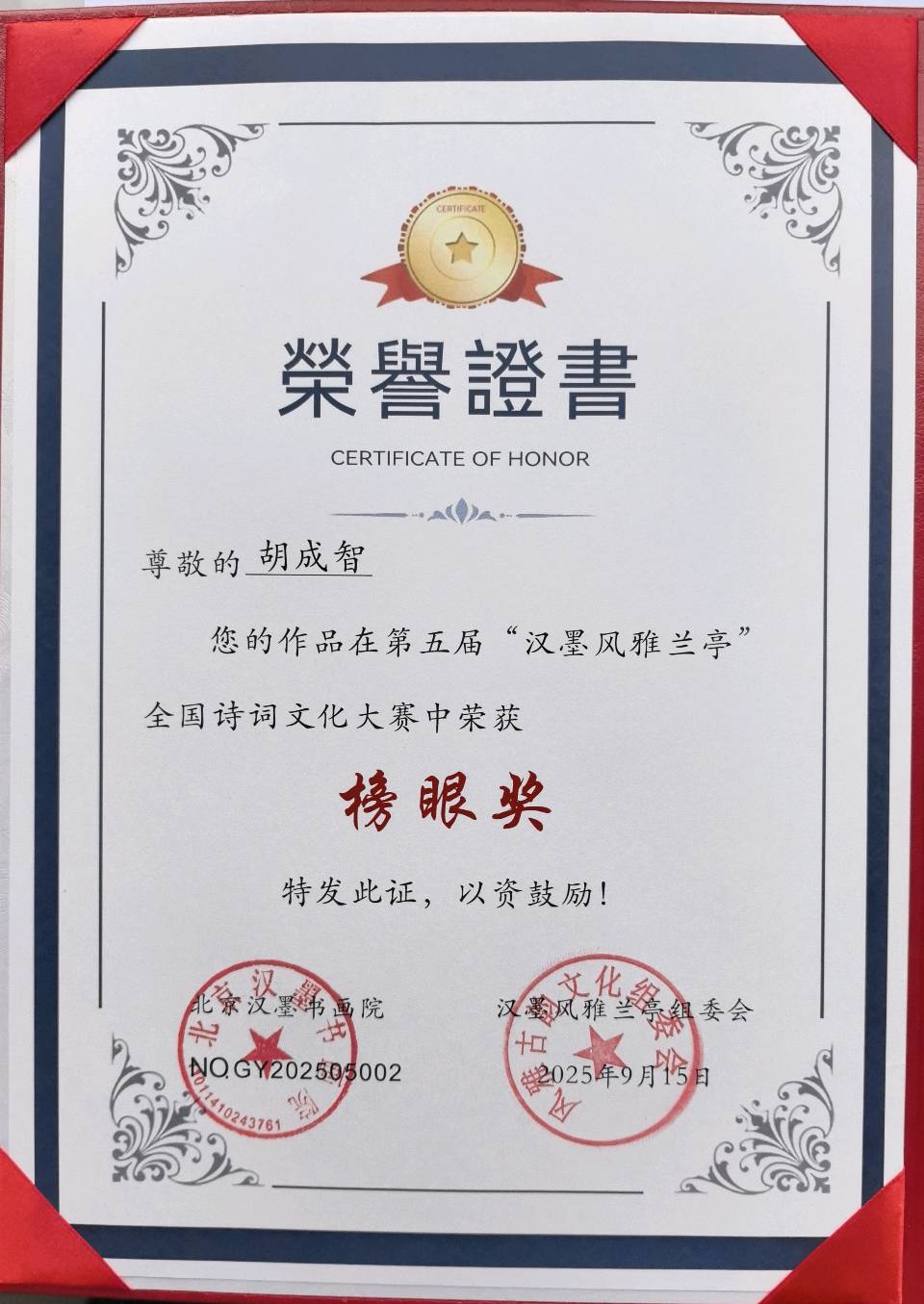

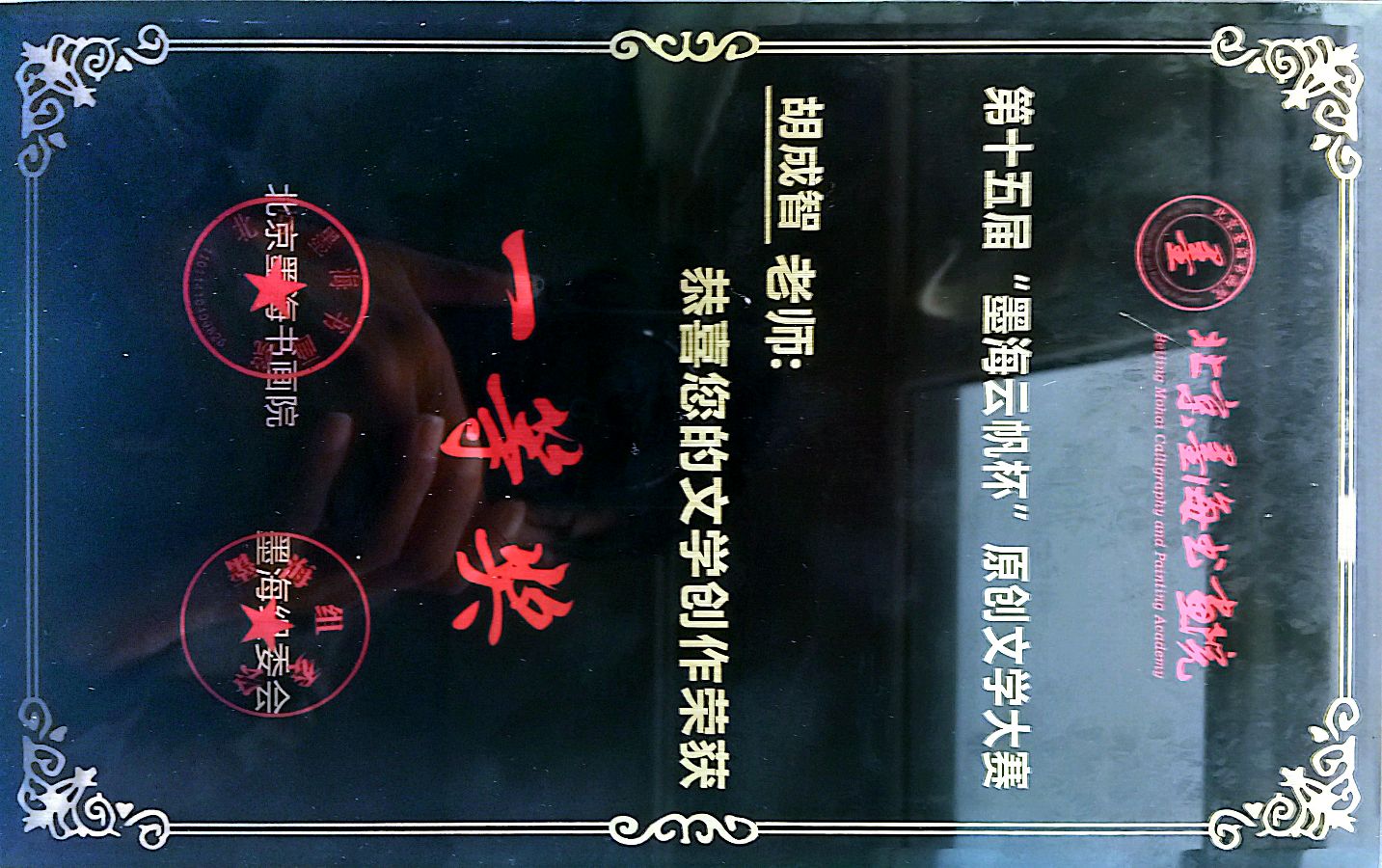

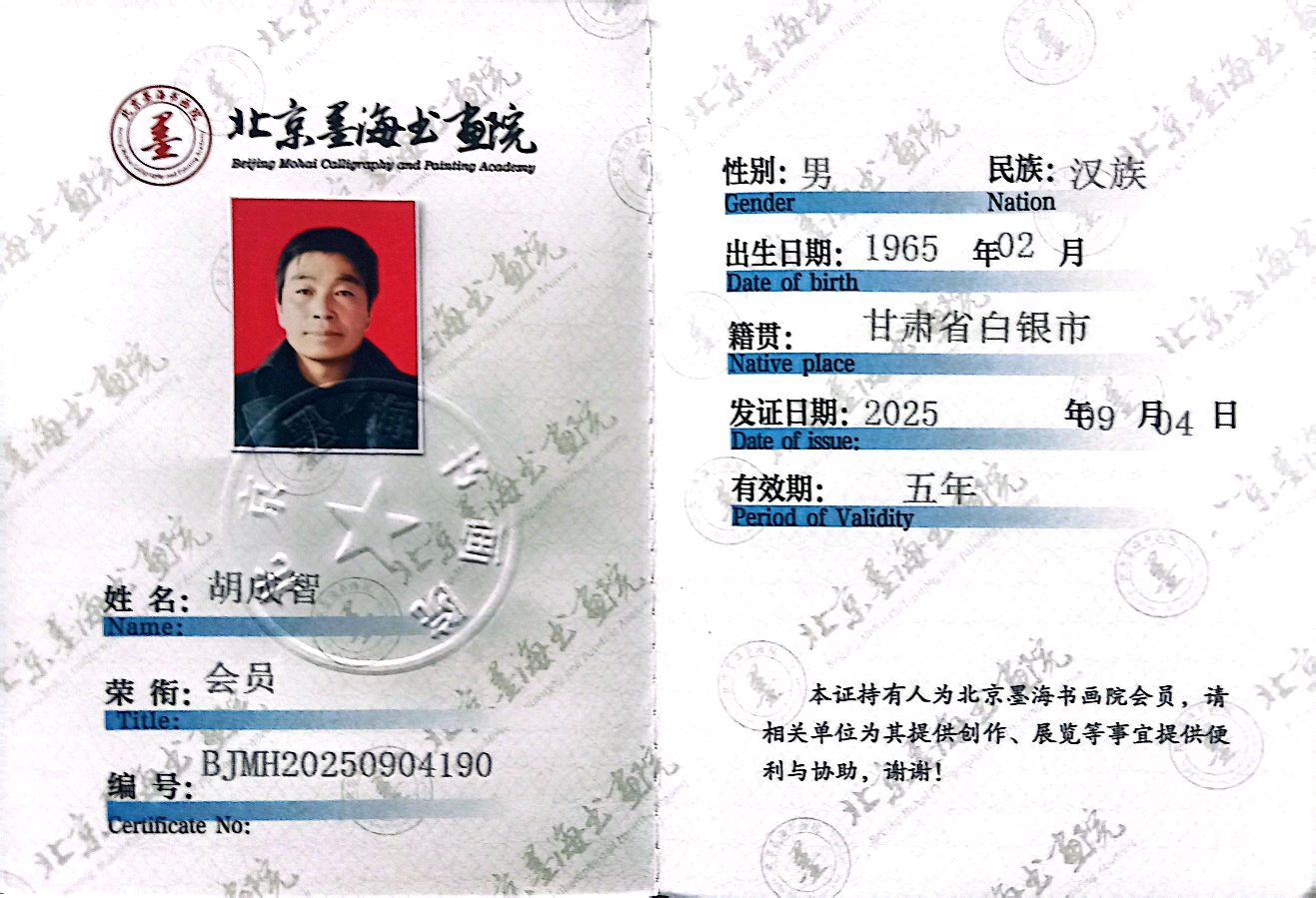

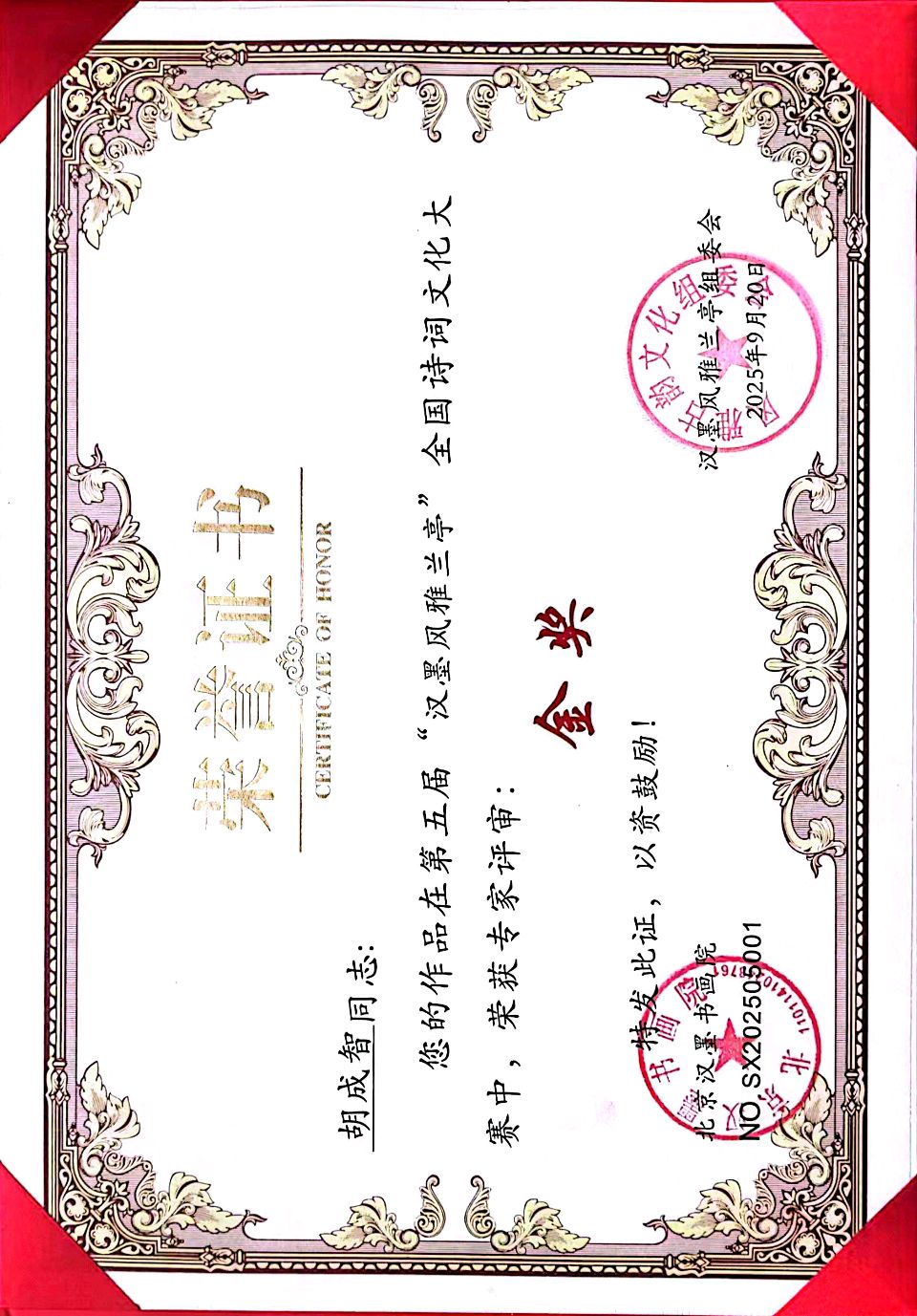

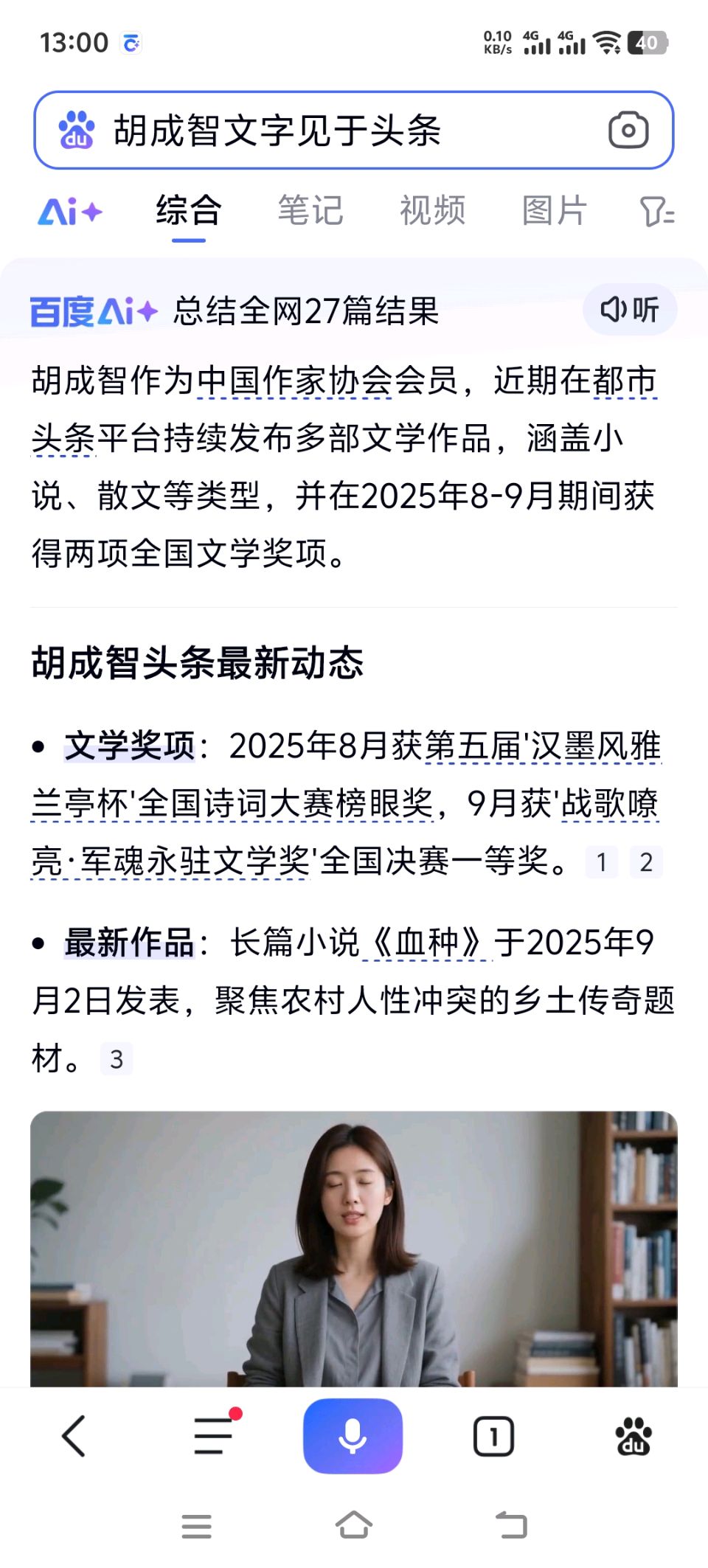

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代开始文学创作,现任都市头条编辑,认证作家。曾就读于北京鲁迅文学院大专预科班,并参加作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词获专家评审金奖。其创作的军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯文学奖”一等奖;中篇小说《金兰走西》荣获全国“春笋杯”文学奖。

目前,已发表作品一万余篇,包括《青山不碍白云飞》《故园赋》等诗词,以及《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》等近二百部长篇小说,多刊于都市头条及全国各大报刊平台。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点