作者:胡晶清,安徽省作协会员,曾获中国知青作家杯第二届征文大赛一等奖。现居住上海。

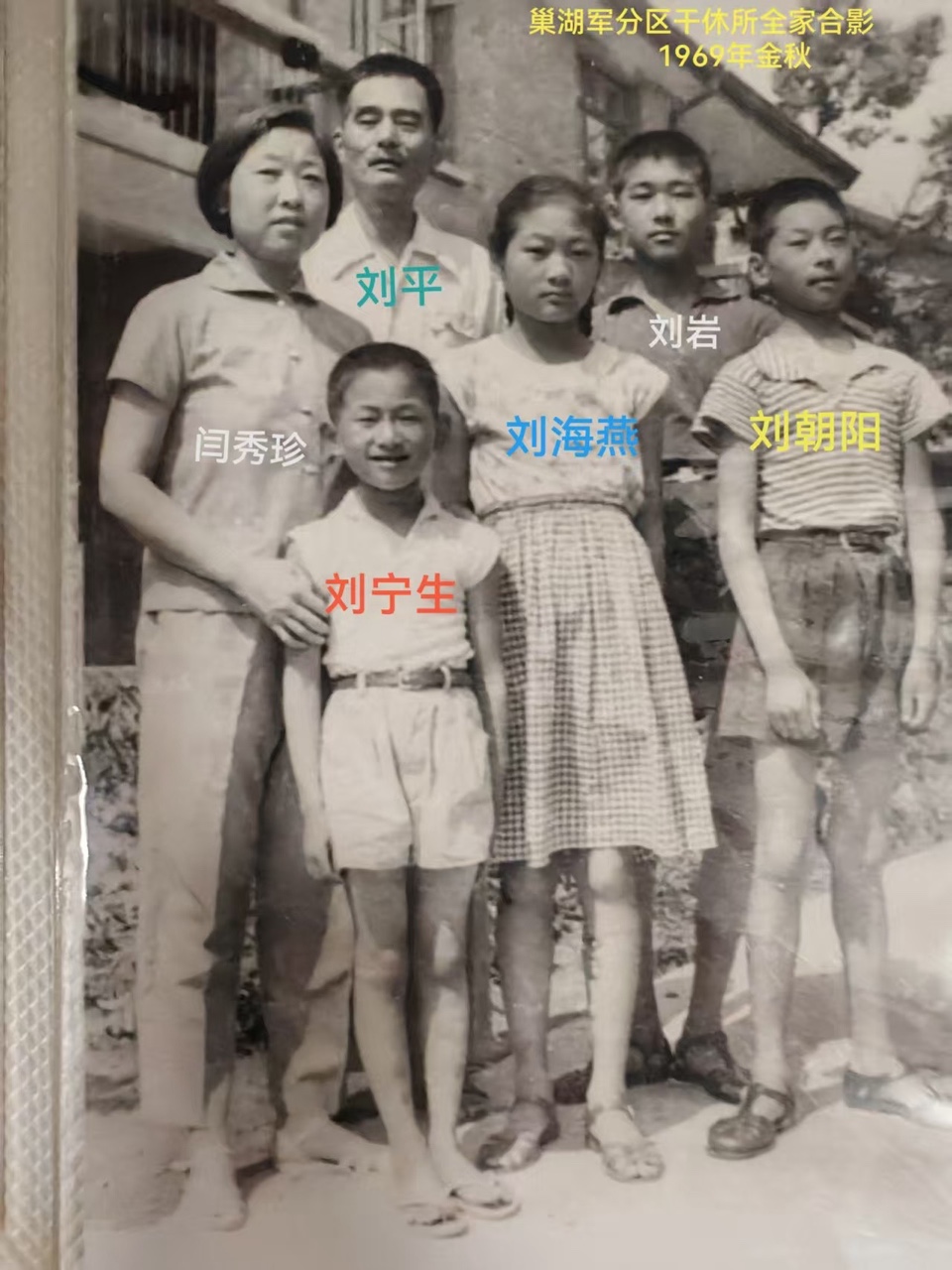

军嫂闫秀珍(左一)全家合影

刘平勋章证书

2025年10月19日是抗美援朝75周年纪念日

散文诗 |军嫂闫秀珍

文/胡晶清

一、病榻前紧握的两双手,

侧卧白净的病床上,两双布满皱纹的手紧握一起,军嫂细声慢语对老军人深情说:“岩儿喜欢读书,科学兴国,学习紧张不要耽搁他;闺女是爸爸小情人,让她照顾你;两个小葫芦头,以后下放、当兵、上学顺其自然吧。感谢你这么多年包容我的任性,遗憾的是不能再陪伴你走未来的人生路,真遗憾。”说着,睡颜如画的眼睛紧盯着夫君。

老军人消瘦的脸庞挂着不舍的泪水:“这么多年,你跟随我转战南北,既要工作,又要照顾充满烟火人气的家,你是累倒的。”

言语中,将军感到爱妻温柔的小手越来越凉。

那一年,军嫂四十四岁,正是从容优雅的美好时光。

二、师范高材生成军嫂

闫秀珍毕业于燕山脚下北京师范学校,在举国欢庆新中国成立五周年阅兵式时,相识抗美援朝炮兵某部首长刘平同志,相爱携手走进庄严的炮兵军营,成为生龙活虎战士们靓丽的军嫂。坚守三八线期间,传授战士们认字唱歌、代写家信,提高文化、家国情怀。接令回京,南下金陵。起早带晚,一边从事教学工作,一边养育儿女。现一位古稀有余、当年小学生突发疾病,闫老师及时送医、垫付费用口碑代传。次子生病耽搁治疗,病根留今。军嫂何等不易,直至献出韶华岁月。

2025.10.18

面对责任 唯有躬行

今音评论:

散文诗两章,呈对比形式,一章写妻子闫秀珍弥留之际对丈夫刘平的嘱咐与拜托,另一章是写闫秀珍个人历史的回顾。背景也是两个,一个是在病榻前,另一个是上世纪的抗美援朝时期。散文诗把一篇五千多字的大散文浓缩了。这是作者在创作手法上的变化。就是把散文的核,以及散文的“眼睛”,用诗化的语言直接推出来,让读者对一段史实,一段情感的了解,一步到位,像这种的阅读效果要比淹没在五千多字中进行提炼分解的程序简洁明了。

“一”显静,“二”显动,两章之间动静结合,也呈现出比较手法的效果,从可读性角度更具有个指意识,比如读者的选项清晰,它指向了愿意了解抗美援朝历史以及军嫂的那些读者。对作者而言,即在新的创作领域和空间里,属强化和提高自身实力的一个表现,它对健康有益,就是不断地挑战自我,尤其在退休之后的生活质量与节奏安排,更加符合自己的秩序。这是一种独立精神,值得重视。它的潜移默化,就是延年益寿。这是多少人向往和努力的目标。

胡晶清的散文诗选择了一个宏观叙事的切面,比如,把抗美援朝、炮群、国庆五周年阅兵、军嫂等元素载入其中,同时,又把一些传统文化的无常意识、生活抚养常理也揉入其中,让散文诗的内涵更加显得厚重。这是耐读的地方。对作者来说,还有一个变化是,在创作的道路上,作者自己和自己的过去比,而不是横向盲目的和社会上其他作家比。这是作者头脑清醒的特征。

像这样的意识和创作动力,对健康也起到了保护。面对责任,唯有躬行,这也是一种形式。再如,作者在纪念抗美援朝75周年时写下此文,它的含义和情感深沉的喻意,也有两层认知,一个是不忘历史,另一个是抒写和记录英雄伉俪的爱情故事,有时候也能打动人心。

生活中的每一个人都有自己的故事,而军嫂和英雄的婚姻,它的基础和背景有与众不同的地方,比如,明知山有虎,偏向虎山,而这个虎就是战争和风险。但闫秀珍毫无怨言选择军人做丈夫的坚定,其实是共和国军嫂中的一个缩影。散文诗在处理上又直面矛盾,写到了军嫂闫秀珍在四十四岁时,因积劳成疾去世。非常遗憾,属英年早逝。这个也是读者心中的一个痛点。有点沉重。

2025.10.19

今音文学策划中心

荣誉顾问:关敏仪 然空 萧潇 秋秋 胡晶清 施国标