从9000年小豆到3700年甲骨文

淄博连续刷新中华文明史

天 琮

山东淄博再次为中华文明史研究提供了颠覆性证据!继桓台史家遗址发现比河南安阳殷墟甲骨文早300多年的最早甲骨文之后,近日,淄博小高遗址又发现9000年前炭化小豆,将中国小豆利用史提前4000年,与日本绳文早期证据并驾齐驱。这两大发现相隔不过十九年,却共同将淄博地区推向中华文明探源的核心舞台。

史家遗址:甲骨文的历史前推300年

桓台史家遗址的发掘曾震惊考古界。该遗址发现的岳石文化祭祀器物坑中,两片残缺甲骨文被鉴定为我国目前发现的时代最早的甲骨文,比安阳殷墟甲骨文早300余年。这些刻在羊肩胛骨上的文字,虽经3600余年岁月侵蚀,仍清晰可辨,为研究文字起源与商代历史提供了关键线索。同时,遗址中罕见的“井”字型木构架祭祀坑,证明了淄博地区在夏商时期已是东方文明的重要中心。

小高遗址:9000年前小豆改写农业史

而今,小高遗址的炭化小豆发现同样具有革命性。45粒炭化小豆经碳-14测定达9000年前,使黄河流域小豆利用史提早4000年。更重要的是,这些小豆与粟、黍、大豆共存,表明9000年前黄河下游已形成“粟类+豆类”复合作物体系,凸显了东方农业文明的先进性与独特性。

文明连续性的珍贵实证

淄博地区的连续重大发现,构建起一个清晰的文明演化序列:从9000年前的农业起源,到4000多年前的文字萌芽,再到商周文明的繁荣。这一序列不仅印证了中华文明的本土起源与连续发展,更凸显了淄博在海岱地区与东夷文明研究中的核心地位。

桓台史家与小高遗址的考古突破,不仅是山东的骄傲,更是重新定义中华文明史的重要契机。随着考古工作的深入,淄博这片古老土地或许还将带给我们更多惊喜,继续填补中华文明史前史的空白。

附文:

颠覆性证据!山东淄博发现45粒9000年前炭化小豆,比秦始皇早近7000年!“使中国小豆利用史与日本绳文早期证据并驾齐驱”

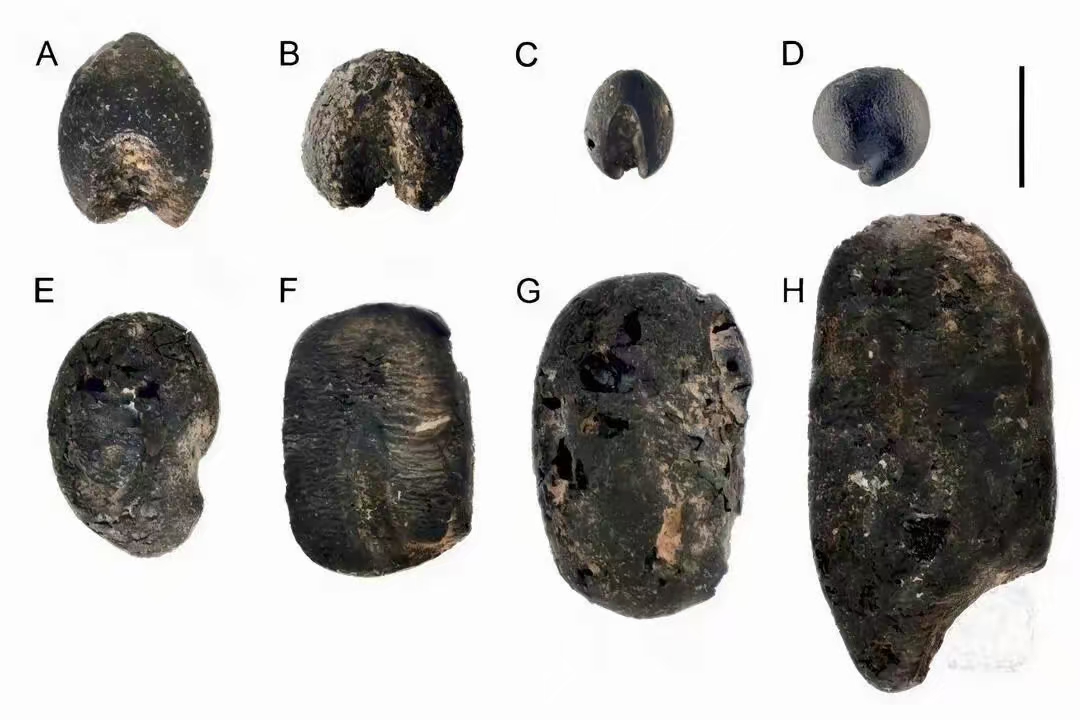

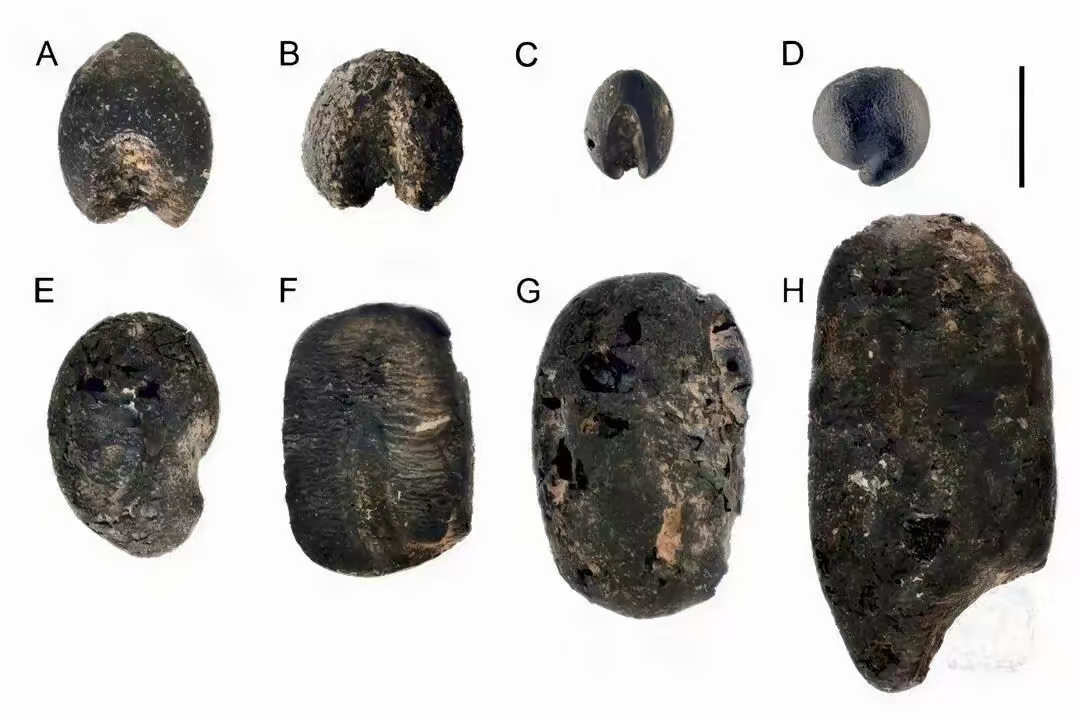

位于山东淄博境内的小高遗址考古发掘在进入实验室研究阶段后有重大成果:发现距今9000年前的炭化小豆(赤豆)遗存,较此前国内同类发现又提早约4000年。

9000年前的小豆是什么概念?它诞生的时代比黄帝炎帝的传说还要早4000年,比秦始皇统一六国早了接近7000年,它就这样无声地见证了比我们所熟知的“整个文明史”还要漫长的一段时光,直到被今天的考古工作者们发现。

这一发现将中国境内小豆的利用历史提前4000年,证实黄河下游地区在9000年前已形成以“粟类+豆类”为核心的旱作农业体系,为东亚农业起源研究提供了颠覆性实证。

小高遗址作为典型的后李文化遗址,经联合发掘,揭露出房址、灰坑及陶器、石磨盘等丰富遗存,年代跨越9000至7500年前。通过对891份浮选样品的系统分析,考古人员从3.2万粒炭化植物中辨识出粟、黍、水稻、大豆与小豆等农作物。其中,45粒炭化小豆尤为珍贵,不仅是黄河流域迄今最早的小豆证据,更使中国小豆利用史与日本绳文早期证据并驾齐驱。

此次发现的最大意义,在于揭示了9000年前黄河下游已构建“粟类+豆类”复合作物体系。小豆与黍、粟、大豆的伴生出土,表明先民已掌握作物组合的生态智慧,通过豆类固氮特性提升土壤肥力,实现农业系统可持续性。这一体系比传统认知中“粟黍主导”的农业模式更为复杂,凸显淄博地区在东亚农业文明进程中的先驱地位。

山东大学考古学院教授郎剑锋介绍,小豆在东亚的驯化是长期、多中心的复杂过程。该研究团队对比东亚140余处遗址的小豆遗存,发现黄河流域、日本、朝鲜半岛的小豆演化轨迹迥异。小高遗址的小豆体积仅5.8立方毫米,远小于现代野生种,呈现驯化初期的“原始形态”。而中国小豆的体积显著增大发生在距今4000年后,驯化进程缓于日韩地区——后者在6000年前已出现大粒小豆,可能与当地社会对作物的选择压力及饮食偏好密切相关。

编辑|段炼 易启江

校对|张益铭

每日经济新闻综合自大众新闻·鲁中晨报、齐鲁晚报

每日经济新闻

2025年10月21日/乙巳九月初一

作者简介:天琮,本名巩天宗,山东省商业厅退休处长,山东东夷文化与骨刻文字研究中心副主任,中国书法家协会会员,山东省写作学会会员,山东省文史书画研究会研究员,中国老年书画研究会会员,中国书画家协会会员。荣获2024年度竹庐文艺奖十大散文家称号。

茶水分离 市树市花,扫码聆听超然楼赋

超然杯订购热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、各种画册、国内单书号

丛书号、电子音像号、高校老师、中小学教师

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售

图书、画册、编辑、出版

举报