以湖为镜,照见一座城的文化气度

—— 评孙春亭先生的《大明湖的胸怀》

魏佑湖

大明湖是济南的“眼睛”,更是这座城文化品格的具象化身。孙春亭会长的《大明湖的胸怀》,以大明湖“不辞百泉流汇”的自然特质为引,将湖的“胸怀”与济南的文化气度相勾连,既绘尽明湖风光,又深掘地域文脉。没有停留在对湖光山色的浅白描摹,而是以词为笔、以史为墨,将自然景观的“包容”与地域文脉的“兼容”拧成一股绳,让“大明湖的胸怀”超越了地理范畴,成为解读济南文化精神的一把钥匙。

词作分为上下两片,结构清晰,由景入史,层层递进。

上片:绘明湖之“形”显包容之态开篇,“旖旎明湖,敞怀融汇千泉”直接点题,以 敞怀 赋予大明湖人格化的“胸怀”,后借“聚浪涵辉”“红荷烟柳”“七桥游船”“天光云影”等意象,铺陈出明湖波光潋滟、生机盎然的实景,呼应“融汇千泉”的包容本质。

下片:溯济南之“脉”,承文化之魂从自然景观转向人文底蕴,“往哲留痕,诗书回卷连绵”指向济南历史上的文人墨客(如词中暗合的“二安”辛弃疾、李清照),“佳话生根”“夏雨荷嫣”则关联地域传说,最终以“泉城文脉,百花争艳如璠” 收束,将“湖的胸怀”升华为济南文化 “容高山(大家)亦纳流水(传奇)”的多元气度。

词作的巧思在于“以小见大”的隐喻构建。上片写大明湖“敞怀融汇千泉”,“红荷烟柳“碧霭游船”的景致,看似是对湖景的写实,实则是在铺垫“包容”的底色。正因为不拒细流、广纳百泉,才有了明湖的旖旎奇观。这恰如济南的文化脉络。下片笔锋一转,从“往哲留痕 牵出辛弃疾、李清照的“巍巍高山”,又以“夏雨荷嫣”承接民间传说的 “小桥流水”,一雅一俗、一刚一柔,在词中达成了奇妙的平衡。这种平衡,正是济南文化最动人的特质:它既容得下文人墨客的家国情怀,也装得下市井百姓的浪漫想象,如同大明湖,既映天光云影的壮阔,也纳红荷碧柳的婉约。

更难得的是,词作没有陷入对历史的堆砌,而是以“泉城文脉,百花争艳如璠”收束,将“二安”的风骨、雨荷的柔情,都归为“文脉”的一部分。在这里,大明湖的“胸怀” 不再是单纯的自然属性,而是济南人对本土文化的珍视与自信。不厚此薄彼,不囿于一隅,方能让文化如明湖水般生生不息,如“百花争艳”般鲜活长久。

作者在题注中明确创作意图:以大明湖“汇百泉而成景” 的特性,类比济南文化的包容性。既尊崇辛弃疾、李清照(二安)这样“巍巍高山”般的文学巨匠,也接纳“雨荷传奇”这类“小桥流水”般的民间佳话。这种“兼容并蓄”,正是“大明湖的胸怀”与“济南文化胸怀”的共通之处,也是词作的核心立意。

一首词,写活了一湖风景,更写透了一座城的文化基因。孙春亭先生以“湖的胸怀 喻“城的气度”,让读者在品词赏景之余,读懂了济南之所以为济南的深层密码。这份兼容并蓄的胸怀,正是其文脉绵延千年的根源。

明湖的波光是景,济南的文脉是魂。大明湖的水韵与济南的文脉已然交融成一幅立体的画。孙春亭会长以“胸怀”为桥,让自然之美与文化之韵相拥,不只是对一湖风光的礼赞,更是对一座城文化胸怀的致敬;也让每一个读词之人懂得:一座城的长久,恰在于如大明湖般,能纳百川之流,亦藏多元之魂,这份包容,便是泉城最动人的底色,也是文脉永续的底气。正是这份能容高山、亦纳流水的气度,才让济南的故事,如明湖水般奔腾,代代流淌,生生不息。

链接

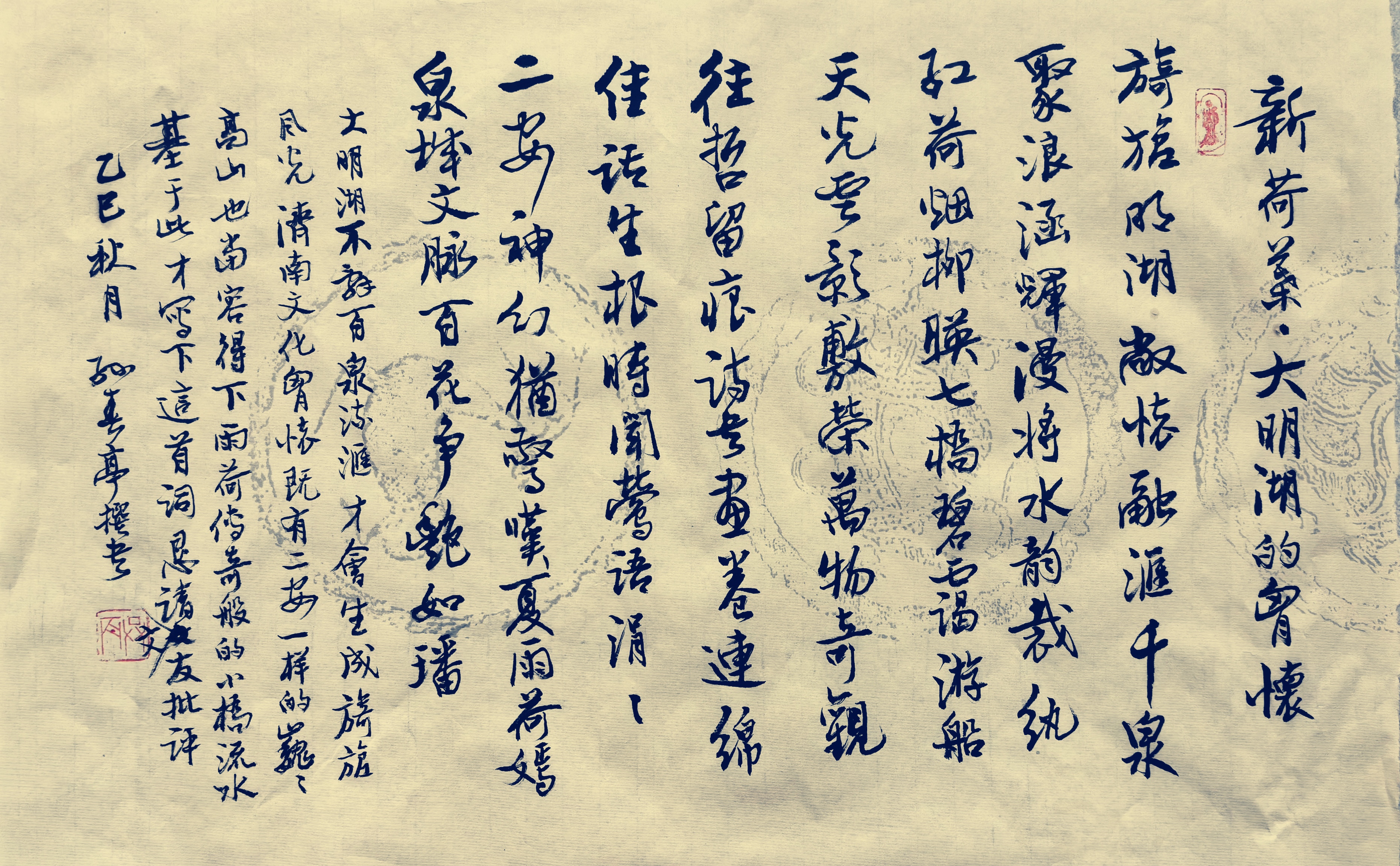

[新荷叶]大明湖的胸怀

孙春亭

大明湖不辞百泉流汇,才会生成旖旎风光。济南文化胸怀,既有二安一样的巍巍高山,也当能容得下雨荷传奇般的小桥流水。基于此,才写下这首词。

旖旎明湖,敞怀融汇千泉。聚浪涵辉,漫将水韵裁纨。红荷烟柳,映七桥、碧霭游船。天光云影,敷荣万物奇观。

往哲留痕,诗书画卷连绵。佳话生根,时闻莺语涓涓。二安神幻,犹惊叹、夏雨荷嫣。泉城文脉,百花争艳如璠。

(于2025年10月)

茶水分离 市树市花,扫码聆听超然楼赋

超然杯订购热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、各种画册、国内单书号

丛书号、电子音像号、高校老师、中小学教师

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售

图书、画册、编辑、出版

举报