精华热点

精华热点

一床老棉被

刘新征

我有一床重十斤的粗布老棉被。

这床老棉被是母亲亲手搓棉、纺线、拐线、染线、浆线、络线、经线、闯杼、裝机、织布、缝制的粗布老棉被。

十八岁那年,离开家乡外出谋生,一个破旧的帆布包,装着所有的行囊,这套行囊陪伴了我数年漂泊的人生路。我应当是文革后第一批外出谋生的打工仔。

母亲送我到村口,说:“到天冷了,娘给你做床棉被捎去。”

走了好远,回头看,母亲还站在原地向我招手。瞬间,我止不住地流下了两行热泪。视线模糊了,母亲的身影也变得模糊,转回头来,看看前方的路,也模糊起来。

在外打工,非常辛苦,劳累,吃不好,每天要走很远的路。但认为这是在奔自己的前程,从没产生过退却之心,虽然也常常想起母亲,但并没有过多地牵挂。可母亲会天天挂念儿子,古语说,儿走千里母担忧,其实,儿子只要离开母亲的视线她就会担忧,无论远近,夏天怕热着,冬天怕冻着,早、晚怕饿着,你劳动时怕累着……。

天还没有冷,母亲就托人捎来了这床粗布棉被。三间屋的通铺,只有三尺宽的铺面属于我使用,被子无处存放,我找到一段旧麻绳把它捆扎在房梁上。厚厚的棉被,不知吸引了工友们多少羡慕的目光。

有人计算过粗布织成的过程,有80道工序之多。小时候,常见母亲用老式的织布机织布。

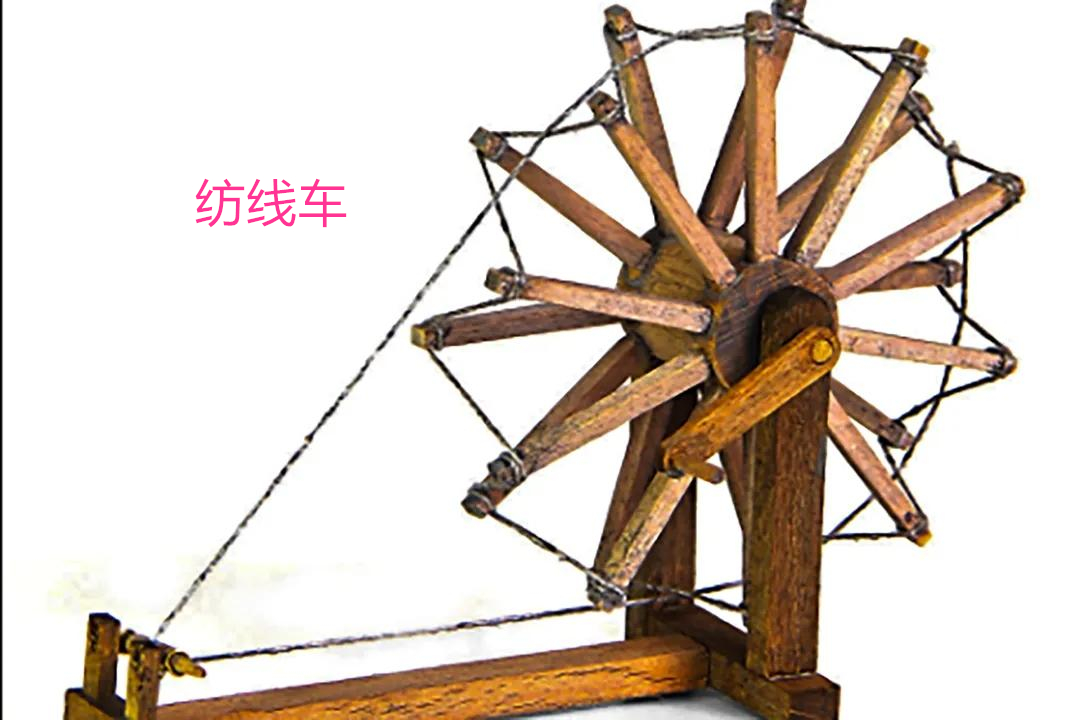

纺线,是织布耗费时间最长的一道工序。把轧好、弹好的棉花,用筷子或高粱莛搓成一个个约30公分长、2公分粗的圆状体捻子(俗称棉不揪),用来纺线。纺花车是一个利用皮带传动原理运转的简单机械,纺花时右手转动主动轮带动左边的“锭子”旋转,左手拿着“棉不揪”轻轻地往后均匀地拉,线就纺出来了。纺花的设备农村俗称“棉车子”,把棉线缠绕在棉车的“定子”的线团,俗称“棉穗子”。织一匹布不知多少万米的线,要用纺花车一抽一抽地纺出来。

吃过晚饭,写完作业,会经常坐在母亲身边看母亲纺线。母亲右手拧着棉车轮,带动“定子”飞速的旋转,右手向顺时针方向旋转时,拿着棉花的左手向后拉,把棉花抽成线,然后右手快速地逆时针转回半圈,再继续顺时针旋转,左手配合着右手斜向上抬起,接着快速松下,把刚纺出的线缠绕在棉车的“定子”上。母亲低着头,眼睛跟着左手纺出的棉线来回走,一直循环往复这一动作。母亲纺线纺到很晚,按母亲的说法是“上眼皮与下眼皮直打架”,困得不能再坚持了,才收拾起纺车,息灭油灯上床休息。有时还会早早地起来,在参加生产队劳动上工前赶着纺上一阵花。纺花时,点只小小的煤油灯,放在棉车的定子附近,这样可以看到纺出的线缠绕到合适的位置。晚上有月亮时,母亲就把棉车搬到门口,借着月光纺线,这样可以节省点灯的煤油。每有我坐到旁边时,母亲会一边纺线,一边家长里短地和我聊天,讲月亮嫦娥的故事,讲天河牛郎织女的故事,讲自己小时候的故事,也常常讲奶奶、爷爷生前的故事。奶奶、爷爷是灾荒年同时被饿死的。那时全村的人都饿得面黄肌瘦,风一吹就倒。伯父和父亲在济南工作,不能回来奔丧,伯母和母亲在村里见人就磕头,求人把爷爷、奶奶埋了。那年村里饿死的人多是用秫桔织成的箔卷起来埋了,很少有人用得上棺材,奶奶、爷爷也一样。每讲到此处,母亲都会伤心地流泪,说:“爷爷、奶奶是善良的人,是两位和善的老人,把儿媳妇当闺女一样看待,常说‘儿媳妇在娘家没有人疼,咱疼。’”

有次讲到牛郎织女的故事,母亲忽然说:“等你长大了,娶了媳妇,你是听娘的话,还是听媳妇的话?”我不加思索地答道:“听娘的话。”母亲说:“现在说了不算,等有了媳妇就变了。”我急于表白自己的决心,忙说:“不!啥时候也不变。”母亲听了不说话,一抽一抽地纺棉,我静静地看着母亲的面容,听着棉车嗡嗡嗡嗡地响声,不知道母亲为什么不回话。停了好一会,母亲才说:“娘是愿意让你听媳妇的话,你两个团结了,才好过日子。到那时,娘老了,可不愿意给儿女添麻烦。”

母亲说:“你姥爷读过书,常说忠孝不能两全,忠臣不一定是孝子,可孝子肯定是忠臣。做忠臣,能得到丰厚的赏赐,封官封地;孝敬父母是报恩,只有付出,不图回报,孝子是不是更难做?”

我似懂非懂地点头答应着。

母亲的话至今记忆犹新。我想信守诺言,听母亲的话,做个孝顺的孩子……。有句古语叫做:“子欲孝而亲不待。”鲁迅说:“母亲是一盏永不熄灭的心灯。”

母亲缝制棉被时,心里牵挂着在外谋生的儿子,“慈母手中线,游子身上衣。临行密密缝,意恐迟迟归……”所以,这床老棉被,我使用地非常爱惜,舍不得每年拆洗,这样会使用的年份更长。拆洗时,也是小心翼翼,自己亲手缝制,把被里、棉套、被面铺好,一针一针地缝,学着母亲的样子,把针斜斜地扎下也斜斜地穿出,这样在外面只留下小小的针脚儿,看上去美观,也能更少地伤及被里、被面。

这床棉被上,永远凝结着母亲的牵挂、辛酸和泪水。

刘新征,本科学历,曾从事技术、教育、党务等工作。中国曲艺家协会会员,山东省作家协会会员。