第一百一十七章:金辉

二零八九年中秋,新落成的"文明长河纪念馆"在珠江入海口举行开馆仪式。林思源牵着十四岁的林晨曦走进环形展厅,地面是由智能材料构成的流动江面,随着参观者的脚步泛起历史的涟漪。当她们走到1900年的展区时,全息投影突然重现林启源在广州商会演讲的场景,他激昂的声音与窗外真实的货轮汽笛声交织在一起:"实业救国非为私利,乃为子孙计深远!"

"太爷爷的声音在发抖,"晨曦的神经传感器捕捉到历史残留的肾上腺素数据,"但他的每个字都像钉子般坚定。"在"神经共鸣厅",当少女触碰林修文1976年用输液管组装的简陋航天模型时,那些塑料管突然在投影中重组为当代空间站的精确结构,模型底座显现出隐藏的刻字:"愿后辈抵达我梦不及之处。"

深夜闭馆后,思源独自留在"永恒长河"主展项前。当她启动林家五代人共同使用过的紫檀算盘,算珠突然悬浮空中,从林怀瑾的盐业账目到她的星际贸易数据,化作流光溢彩的数学公式在展厅奔腾。监测系统显示,这些公式的拓扑结构与宇宙微波背景辐射的波动存在令人震惊的相似性。

第一百一十八章:心海

二零九零年谷雨,台湾海峡的生态修复工程迎来里程碑时刻。林思源站在新建的"跨海生态廊桥"上,看着两岸红树林通过海底根系网络首次实现生物连通。当林晨曦将林嘉禾2001年记录的《海峡候鸟图谱》输入监测系统,廊桥的智能结构突然变幻出候鸟迁徙的光影路径,与实时雷达上的鸟群轨迹完美重合。

"妈妈,白鹭记得太姑婆喂食的手势。"晨曦的AR眼镜显示,回归的候鸟群正沿着林嘉禾当年规划的保护区路线翩飞。基因分析发现,这些鸟类的导航本能与林怀瑾航海图上的星象标记共享着相同的数学模式。

在生态廊桥的"神经共生中心",AI记录下动人数据:当两岸学生通过脑机接口共同观察生物习性时,廊桥的照明系统会自动调节到最适合生态活动的光谱。生态学家指出,这种科技与生命的默契,正是林修文在《星际生态伦理学》中描述的"文明成熟标志"。"这座廊桥,"他望着穿梭其间的生物光影,"正在编织新的生命网络。"

黎明时分,思源带领两岸志愿者举行"心灵播种"仪式。当植入神经传感器的红树苗沉入海峡,她的神经元头环接收到跨越时空的守护脉冲——那是五代林家人对这片碧海青天的深情,化作生物信号在生态网络中绵延。

第一百一十九章:星穹

二零九一年夏至,比邻星b的星际科考站传回震撼影像。通过量子直播,地球上的林晨曦看见人类在系外行星培育的第一株作物——源自林家祖传种子的太空小麦,正在三体星系的光芒中摇曳。当恒星的日冕爆发为麦穗镀上奇幻光彩时,作物突然在全息投影中重组为林怀瑾的商贸密码,破译后竟是:"四海皆兄弟,星河共此心。"

"太爷爷的商道在星际开花结果了。"十五岁的晨曦轻触投影中闪烁的麦芒。光谱分析显示,这些系外作物的光合作用模式与林启源《永续实业论》中的能量循环模型完全一致,仿佛跨越两百年的智慧在异星土壤中重生。

在科考站的"宇宙文明实验室",科学家观察到革命性现象:地球作物在比邻星b环境中进化出全新的信息存储方式,其生物记忆机制正好对应林修文预言的"星际文明传播模式"。更震撼的是,当林晨曦在祖宅弹奏林嘉禾的《星空组曲》时,系外农场的所有作物会同步调整生长节律。"这不是生态适应,"生物学家激动地记录,"这是文明在宇宙尺度上的共鸣。"

丰收庆典上,晨曦通过量子纠缠与系外农场进行神经对话。当她询问作物是否思念太阳系,监测屏显示植物的根系在异星土壤中绘出完整的贸易网络——那条连接太阳系与比邻星的文明之路熠熠生辉。

第一百二十章:入海

二零九二年除夕,婺源林家祖宅的"永恒传承树"迎来第250圈年轮。这棵融合家族基因与量子智能的生命之树,在百年庭院的雪光中舒展着发光的枝条。当林思源携女儿触摸树干时,所有年轮突然投影出跨越两个半世纪的文明长卷——从林怀瑾的木帆船到比邻星科考站,每段征程都化作年轮中的金光。

"它见证着所有开始与延续。"十六岁的晨曦将手掌贴在温热的树皮上,神经接口让她与历代祖先的智慧共鸣。生物监测显示,传承树的生物电场正与散布在银河各处的文明火种保持量子纠缠。

在辞旧迎新的钟声里,晨曦启动"文明入海"计划。当她的神经数据汇入传承树的记忆海洋,太阳系内的所有生态农场同步丰收,系外行星的作物无风摇曳,深空探测器在创生之柱发现新的文明信号——整个宇宙仿佛都在迎接这个延续了252年的文明长河汇入星海。

元旦破晓,思源推开祖宅的雕花木门。朝阳为传承树披上金霞,树冠的冰晶映照出从银河系到拉尼亚凯亚超星系团的航迹。林晨曦指着冰晶中的宇宙图景轻声道:"妈妈,我们的长河,终成星海。"在晨光中,那些冰晶仿佛化作了新生的恒星,永远照耀着人类文明向宇宙深处的远征。

后记:长河入海处的回望

当最后一个字落定,窗外正是晨曦初露。写完这部横跨252年的家族史诗,恍如亲身陪伴林家五代人走过了两个半世纪的风雨征程。从1840年珠江口的炮火,到2092年比邻星b的麦浪,这条奔涌的长河终于在文字间完成了它的入海之旅。

创作这部作品的四年间,我常常在深夜对着历史资料恍惚——林怀瑾在鸦片战争后的商业转型、林启源在民族危亡时的实业救国、林修文在艰难岁月里的航天坚守、林嘉禾在历史关口的文化传承、林思源在星际时代的开拓探索,这些虚构的人物却常常让我感到真实的温度。或许是因为,他们身上凝聚着两百年来无数中国人的集体记忆与共同梦想。

最让我动容的,是那些跨越时空的精神传承:林怀瑾"通四海非为利"的商道,在林思源的星际贸易中焕发新生;林修文"脚踏实地,仰望星空"的嘱托,在林晨曦的宇宙探索中得以实现。这种精神的绵延,正是中华民族虽历经磨难却始终向前的内在动力。

在考据史料时,我发现一个有趣的现象:真实历史中的许多转折,往往比小说更加戏剧化。鸦片战争后广州十三行的转型、民国时期民族资本的崛起、建国初期的工业化建设、改革开放的经济腾飞、新世纪的科技突破,这些宏大的历史叙事,最终都通过一个家族的命运沉浮变得可触可感。

特别要感谢在创作过程中给予我帮助的历史学者、科技工作者和文化研究者。是你们的专业意见,让这部作品能够在坚实的历史地基上构建想象的星空。也要感谢我的家人,容忍我无数个闭关写作的日夜,以及在书房里堆成小山的参考资料。

最后,谨以这部作品致敬所有在历史长河中默默奋斗的中国人。正是千千万万个"林家"的坚持与梦想,汇聚成了中华民族伟大复兴的磅礴江河。当这条长河终于汇入人类文明的星海,我们回望来路,会发现所有的艰辛与等待都值得。

愿这部小说能如一面镜子,映照出我们走过的路,也照亮前行的方向。历史的车轮仍在转动,而我们的故事,永远都在续写之中。

—— 于《长河入海流》完稿之日

晨光中的书房

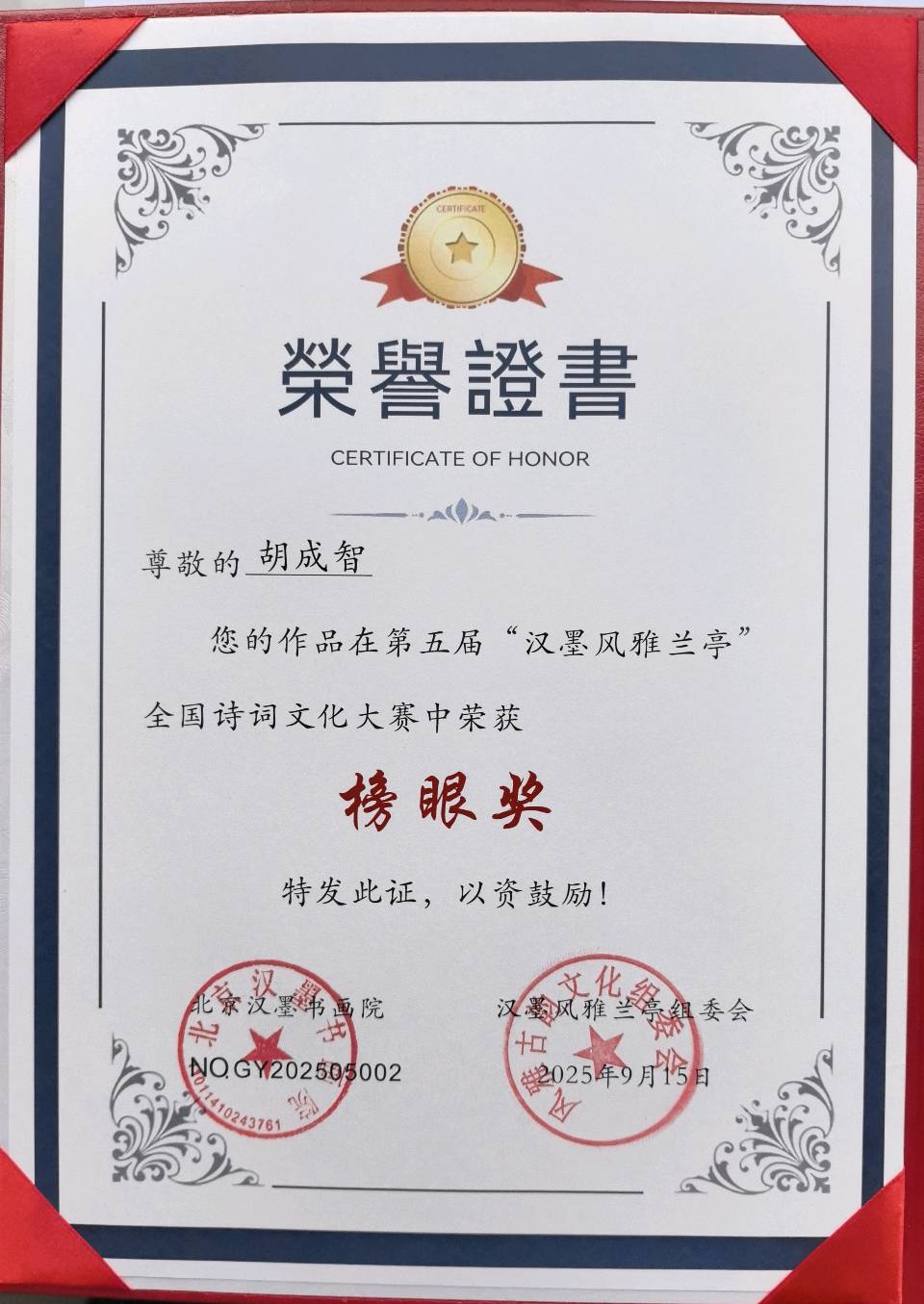

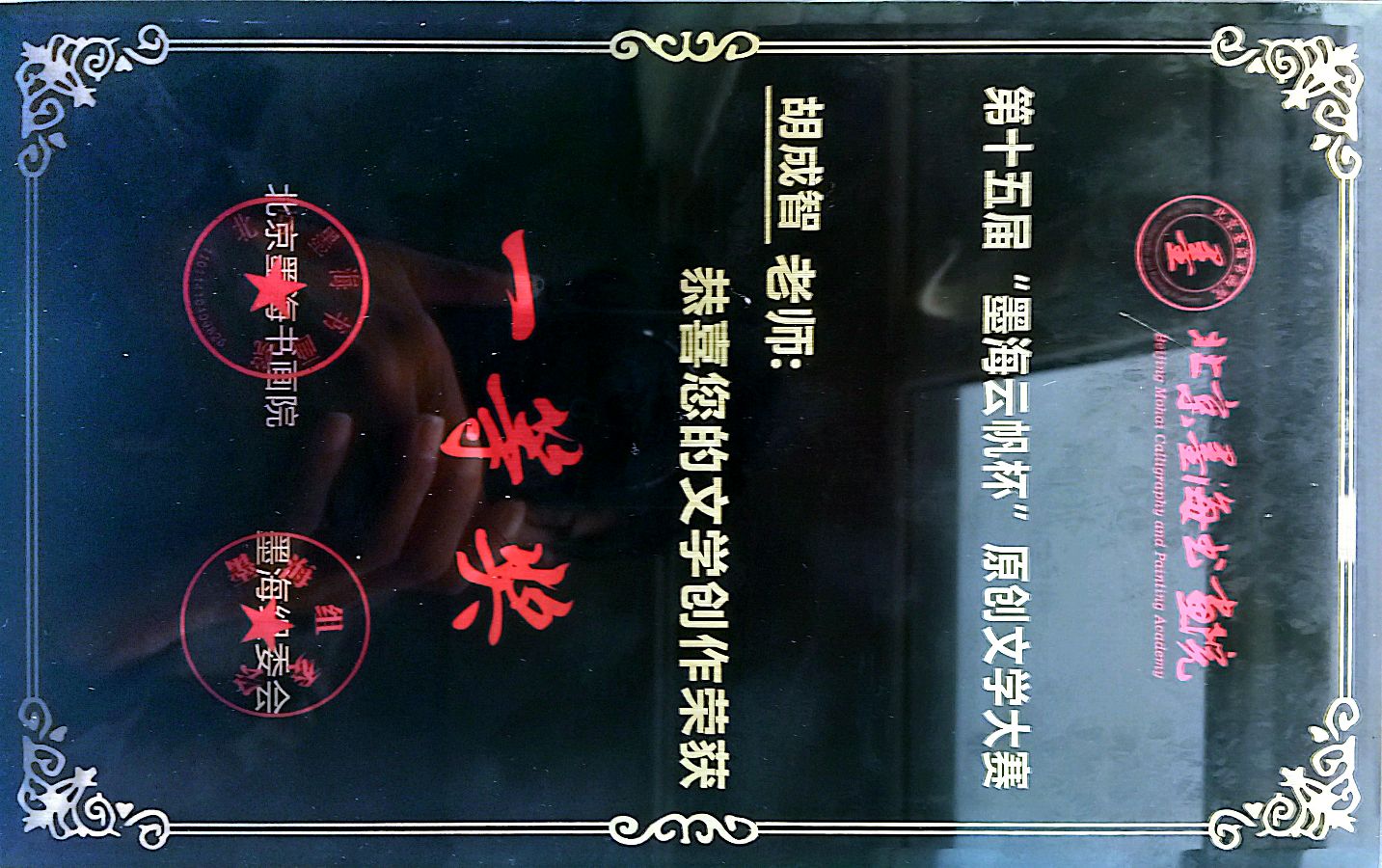

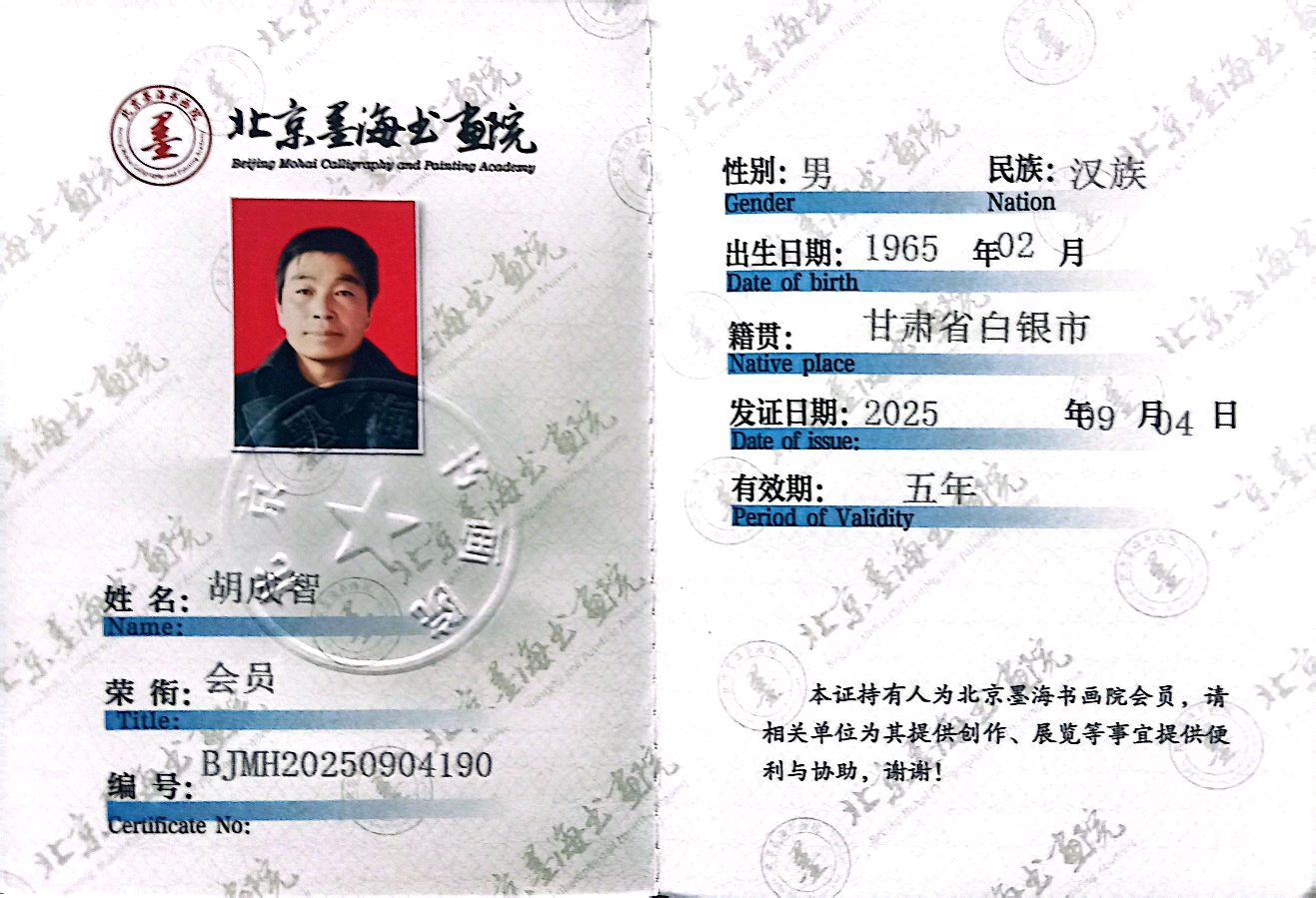

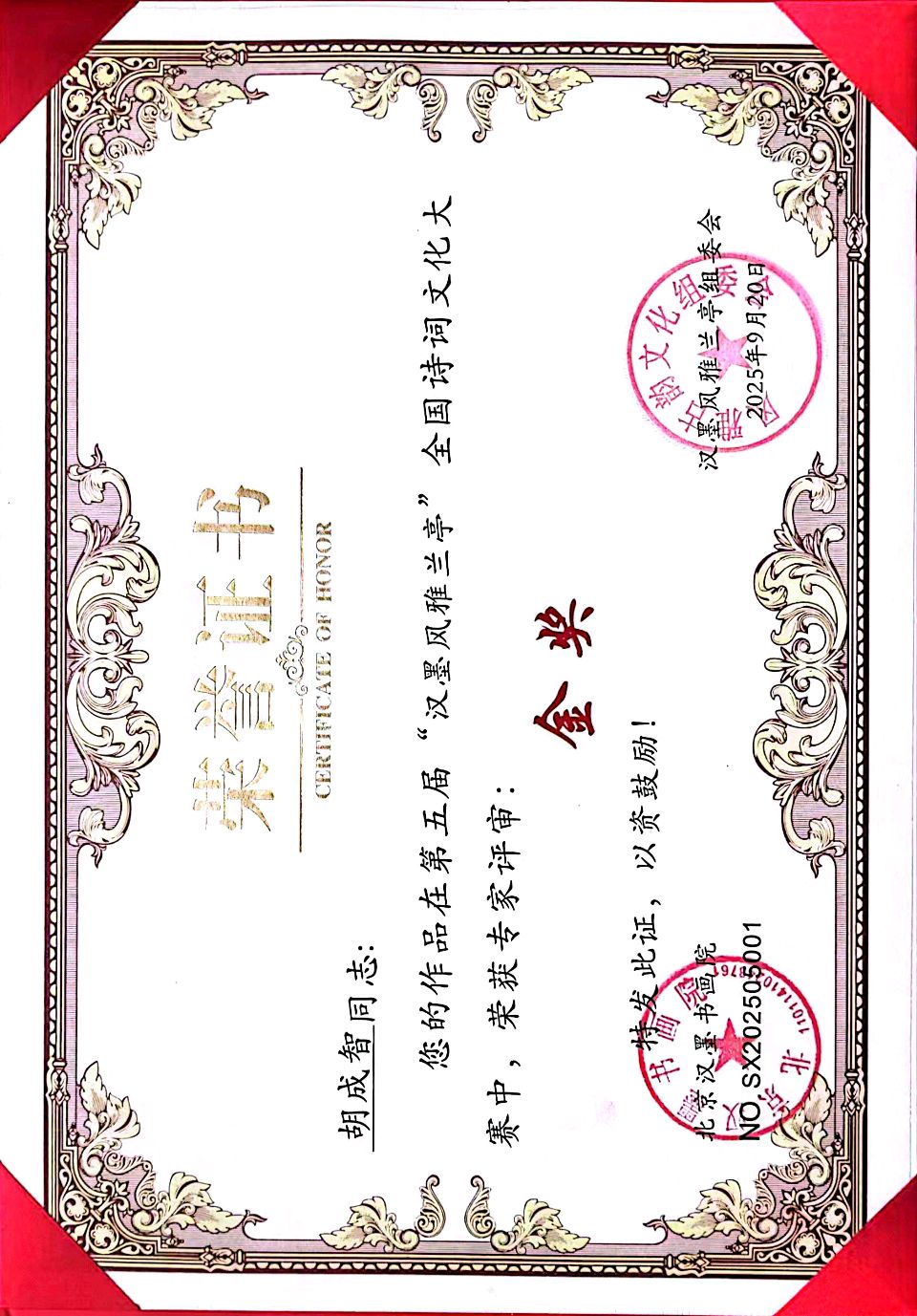

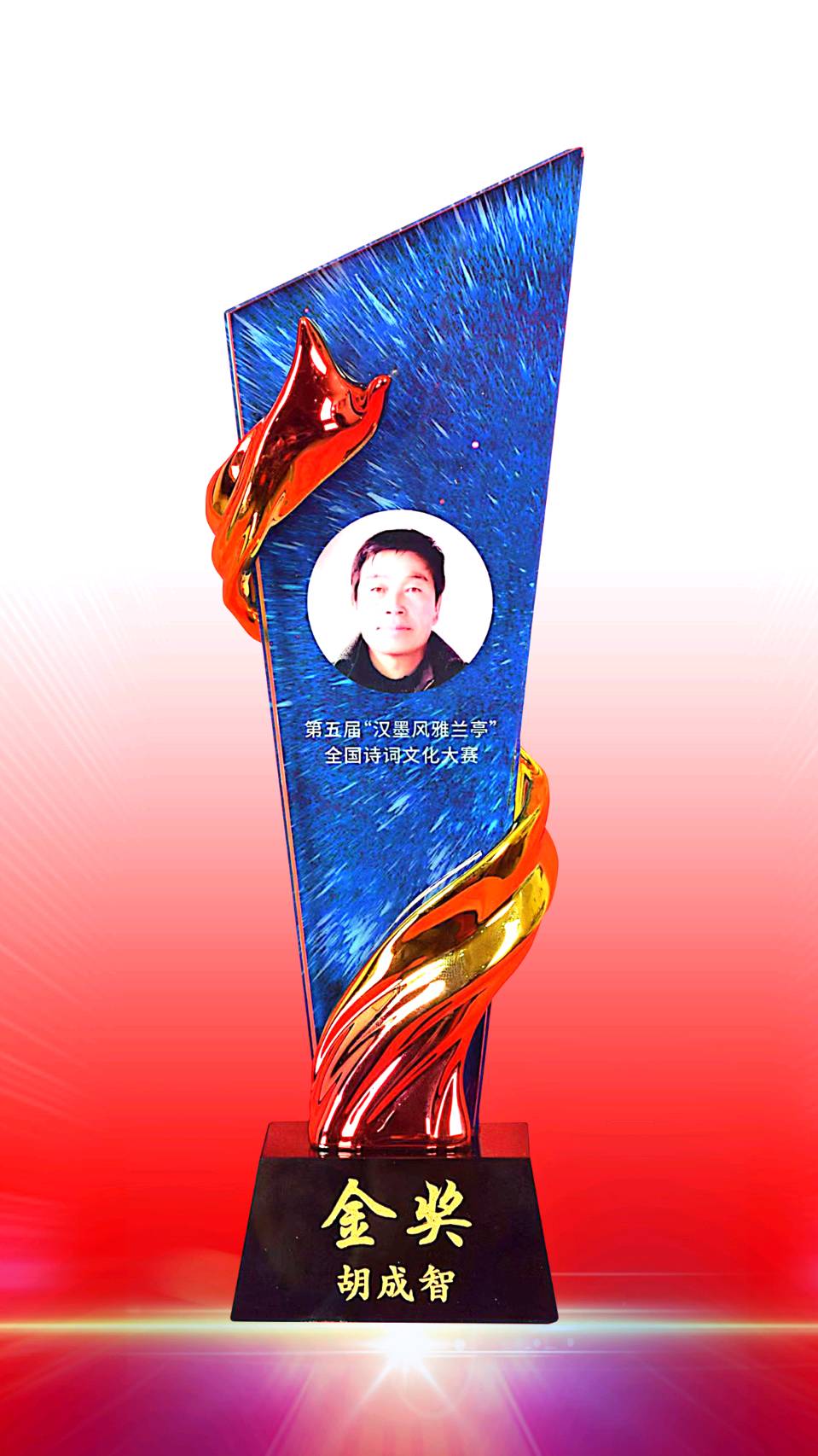

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代开始文学创作,现任都市头条编辑,认证作家。曾就读于北京鲁迅文学院大专预科班,并参加作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词获专家评审金奖。其创作的军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯文学奖”一等奖;中篇小说《金兰走西》荣获全国“春笋杯”文学奖。

目前,已发表作品一万余篇,包括《青山不碍白云飞》《故园赋》等诗词,以及《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》等近二百部长篇小说,多刊于都市头条及全国各大报刊平台。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点