第十三章 离舟

黑暗是潮湿的,带着河岸淤泥特有的腥腐气息,还有一种若有若无的、劣质煤油燃烧后留下的刺鼻味道。先前景堂里那森冷的烛火与香火气,被这更为粗粝、更具流动感的气味所取代。

声音也变了。不再是灵堂里那种刻意维持的、令人窒息的寂静,而是各种混杂的、充满生活质感的喧嚣。有小贩嘶哑的叫卖声,有苦力扛包时沉闷的吆喝声,有木制车轮碾过青石路面的辘辘声,还有……一种低沉而悠长的、仿佛来自大地肺腑的汽笛声,每隔一段时间,便会“呜——”地响起,震得空气都在微微颤抖。

他“睁开”了眼。

光,是灰蒙蒙的。不是沈园里那种被高墙过滤后的、带着书卷气的光,也不是灵堂里那种惨白凝固的光。这是一种开阔的、被水汽稀释过的天光,来自一个铅灰色的、低垂的天空。光线漫射开来,照拂着眼前繁忙而混乱的景象。

他看到了浑浊的、泛着黄褐色的宽阔河面。河水并不平静,翻滚着细小的浪涌,卷携着枯枝败叶和一些难以辨明的漂浮物,向下游奔流而去。河面上,挤挤挨挨地停泊着各式各样的船只。有挂着破旧帆布、船身吃水很深的木制货船;有装饰华丽、雕梁画栋的客舫;还有一些冒着滚滚黑烟、发出“突突”巨响的钢铁小火轮,像笨拙而有力的铁甲虫,在船只的缝隙间艰难穿行。

空气中弥漫着河水的土腥味、船上飘来的饭菜味、汗味、烟草味,以及那股无处不在的、来自小火轮的煤油与蒸汽混合的刺鼻气味。

这里是……运河码头。

漂浮在空中的沈照夜,意识如同被这喧嚣而充满生命力的场景撞击了一下。他看到了那个年轻的自己。

十八九岁的沈照夜,穿着一身半新不旧的藏青色学生装,头发剪短了,露出清晰利落的脸部轮廓。他不再是灵堂里那个穿着孝服、手捧马鞭、强作镇定的承重长孙,也不是沈园里那个或迷茫或叛逆的少年。他的脸上,多了一份历经变故后的沉静,眼神锐利而坚定,紧抿的嘴角带着一种不容置疑的决绝。

他站在码头上,身边放着一只不大的、看起来颇为沉重的藤箱。他的目光,越过面前嘈杂的人群和船只,投向河面上一艘即将启航的、中等大小的客轮。那客轮的烟囱,正喷吐着更加浓黑的烟柱。

在他的身旁,站着两个人。

一位是中年妇人,穿着素色的衣裙,眼眶红肿,面容憔悴,正是他的母亲。她一只手紧紧攥着沈照夜的衣袖,手指因为用力而关节发白,另一只手则不停地用帕子擦拭着怎么也无法止住的泪水。她的嘴唇哆嗦着,似乎想说什么,却只能发出压抑的、破碎的呜咽声。

“夜儿……我……我苦命的儿啊……” 断续的词语,混合着哽咽,几乎难以听清。

沈照夜(现在的他)看着母亲那悲痛欲绝的模样,意识深处传来一阵尖锐的刺痛。他知道,父亲的早逝,祖父的离世,家族生意的摇摇欲坠,早已将这个传统的、依赖父兄的妇人击垮。如今,连她唯一可以依靠的儿子,也要远走他乡。

“娘,别哭了。” 年轻的沈照夜声音低沉,却异常平稳,他伸出手,轻轻拍了拍母亲紧抓着他衣袖的手背,试图传递一些力量,但那动作本身,也带着一丝不易察觉的僵硬,“我此去,是为了寻一条出路。沈家不能就这么倒了。”

“出路……出路……” 母亲喃喃着,泪眼婆娑地看着他,“外面兵荒马乱的,你一个人……叫我怎么放心得下……”

“放心吧,娘。” 年轻的沈照夜打断了她的话,语气里带着一种不容置疑的坚决,“我会照顾好自己。您在家,也要保重身体,等着我回来。”

他的目光,转向了母亲身边的另一个人。

是老钟。

那时的钟伯年,还是个三十出头的精壮汉子,穿着一身干净的短褂,面容黝黑,眼神沉稳。他没有像母亲那样情绪外露,只是静静地站着,像一座沉默的山。他的手里,还提着一个小小的、用油纸包裹好的包袱,里面大概是些干粮和路上用的杂物。

“钟叔,” 年轻的沈照夜看向他,眼神里流露出一种超越主仆的信任与托付,“家里……就拜托你了。”

老钟重重地点了一下头,声音不高,却斩钉截铁:“先生放心。只要我钟伯年在一天,必定护得太太周全。”

没有更多的言语。一个眼神,一句承诺,便胜过千言万语。这份信任,在此后数十年的风风雨雨中,从未被辜负。

“呜——!”

客轮再次拉响了汽笛,声音更加急促,仿佛在催促着离人。船上的水手也开始大声吆喝,催促送行的人尽快下船。

离别的时刻,终于到了。

年轻的沈照夜深吸了一口气,那混杂着各种气味、冰冷而潮湿的空气,仿佛给他注入了最后的勇气。他用力地、几乎是决绝地,将母亲紧抓着他衣袖的手指,一根根地掰开。

“娘,我走了。您保重!”

说完,他不敢再看母亲那泪流满面的脸,猛地提起地上的藤箱,转身,大步向着登船的跳板走去。他的步伐很快,很稳,背脊挺得笔直,仿佛要将所有的犹豫和眷恋,都狠狠地甩在身后。

“夜儿——!” 母亲发出一声凄厉的呼唤,想要追上去,却被老钟及时地、坚定地扶住了。

漂浮在空中的沈照夜(现在的他),看着那个年轻的、决绝的背影,一步步走上那摇晃的跳板,走向那艘即将载着他驶向未知远方的客轮。心中百感交集。那是他人生中第一次真正意义上的、主动的离别。离别故乡,离别亲人,离别那个曾经庇护他也束缚他的“沈园”。

“路是自己的……”

这条路,是他自己选择的。在家族危难之际,他没有选择固守残局,在那些族老们的勾心斗角中耗尽余生,而是选择了出走,去寻找新的希望。这是一种勇气,也是一种赌-博。

就在他的脚踏上客轮甲板的那一刻,他仿佛心有所感,猛地回过头。

码头上,人群熙攘。母亲在老钟的搀扶下,依旧在向他挥手,哭得几乎站立不稳。

然而,他的目光,却越过了母亲和老钟,投向了码头远处的一个角落。

在那里,在一堆堆积如山的货物旁,静静地站着一个身影。

穿着月白色的旗袍,外面罩着一件淡青色的薄呢短斗篷,手里撑着一把素色的油纸伞。是林眠月。

她没有像母亲那样哭泣,也没有挥手。只是静静地站在那里,隔着喧嚣的人群,隔着浑浊的河水,隔着即将拉开的、不知多远的距离,静静地看着他。

她的脸上没有什么表情,没有鼓励,没有悲伤,也没有挽留。只有一种深沉的、如同这运河之水般平静而复杂的注视。

两人的目光,在空中遥遥交汇。

一瞬间,码头上所有的喧嚣——汽笛声、叫卖声、哭喊声——仿佛都消失了。整个世界,只剩下她那双沉静如水的眼眸,和他这双充满了决绝与未知的眼眸,在无声地对视着。

年轻的沈照夜,嘴唇微微动了一下。隔着这么远的距离,他不可能发出声音,但漂浮在空中的沈照夜(现在的他),却清晰地“读”懂了他无声的唇语。

他说的是:

“等着我。”

等着我,就像等着这每夜都会升起的月亮。

然后,他猛地转过身,再也没有回头,身影决然地没入了客轮的船舱。

“呜——!”

汽笛长鸣,客轮缓缓离开了码头,向着下游,向着更加开阔、也更加迷茫的远方驶去。

码头上,母亲的哭声被抛在了身后,老钟沉默的身影变得越来越小。

只有那个撑着油纸伞的、月白色的身影,依旧静静地立在原处,如同河岸上一座温柔的、却无比坚定的灯塔,目送着孤舟远去,消失在铅灰色的天际尽头。

漂浮在空中的沈照夜,看着那逐渐缩小的码头,看着那最终消失在视线里的、月白色的点,心中充满了无尽的怅惘。

离舟已发,前程未卜。

那一句“等着我”,是承诺,是希望,也是……此后数十年,缠绕在他心头,无法摆脱,也无法圆满的……债。

光,随着客轮的远去,随着那月白色身影的消失,逐渐黯淡下来。

河水的腥气,汽笛的余韵,离别的愁绪,都慢慢融入了愈发浓重的暮色之中。

---

(第十三章 完)

---

第十四章 海夜

黑暗是深邃的,带着一种无边无际的、令人心悸的广阔感。运河码头那浑浊的土腥味和煤油蒸汽的刺鼻气息,被一种全新的、更加原始而猛烈的气味所取代——那是咸腥的、带着海藻腐烂气息的海风,猛烈地、不间断地灌入鼻腔,甚至带着细微的、冰冷的水沫。

声音也彻底改变了。不再是码头那种人间烟火的嘈杂,而是一种单调的、却蕴含着巨大力量的轰鸣。是庞大机器在船体深处运转时发出的、低沉而持续的震动,仿佛巨兽的心脏在搏动;是钢铁船身破开海浪时,那永无休止的、哗啦——哗啦——的巨响,如同永恒的叹息;还有风,呼啸着掠过桅杆和缆绳,发出尖锐的、如同鬼哭般的嘶鸣。

他“睁开”了眼。

光,是诡异的。没有太阳,也没有月亮。只有船舱壁上,一盏被牢牢固定住的、随着船体摇晃而不断摆动的马灯,散发出昏黄而微弱的光晕,将狭小船舱里的一切都投射出扭曲晃动的、如同魑魅魍魉般的影子。

他看到了低矮的、布满锈迹的金属天花板。看到了狭窄的、散发着霉味和汗臭味的床铺。看到了自己——年轻的沈照夜,和衣躺在其中一张下铺上,身上盖着一条粗糙而油腻的毛毯。

他并没有睡着。眼睛在昏暗中睁得很大,直直地盯着上方那片不断晃动的、锈迹斑斑的顶板。他的脸色在摇曳的灯光下显得有些苍白,嘴唇紧抿,原本在码头上那种决绝的坚定,此刻被一种深沉的、几乎要将他吞噬的茫然所取代。

这里是……远洋客轮的三等舱。

漂浮在空中的沈照夜(现在的他),能清晰地感受到那个年轻自己内心正在经历的、翻天覆地的风暴。

离开码头时,凭借着一股破釜沉舟的勇气,尚能支撑。但当客轮驶出吴淞口,真正进入浩瀚无垠、漆黑如墨的大海时,当故乡最后一点灯火也消失在地平线之下时,那种与过往一切彻底割裂的、赤裸裸的孤独感,便如同这冰冷的海水般,从四面八方涌来,将他紧紧包裹,无处可逃。

“咣当!”

船体猛地一个剧烈的摇晃,像是撞上了巨大的浪头。放在床头小桌上的一只搪瓷杯滑落在地,发出刺耳的脆响。舱室里传来其他乘客被惊醒的嘟囔和抱怨声。

年轻的沈照夜身体也随之猛地一晃,他下意识地伸手抓住了床边的铁栏,指节因为用力而泛白。胃里一阵翻江倒海,强烈的晕眩感让他几乎要呕吐出来。

这不是他第一次坐船,在运河上也曾乘过舟舫。但那种内河航行与此刻这置身于狂暴大洋之上的感觉,截然不同。在这里,人类建造的这艘钢铁巨轮,显得如此渺小,如此脆弱,如同狂风中的一片落叶,随时可能被大自然的伟力所撕碎。

他强忍着不适,挣扎着从床上坐起,摸索着穿上鞋子,踉踉跄跄地、扶着冰冷的舱壁,向着通往甲板的舷梯走去。

他需要新鲜空气。需要看到天空,哪怕那是黑暗的、没有星辰的天空。

推开沉重的、被海水打湿的舱门,一股更加猛烈、更加冰冷的海风,如同重锤般迎面砸来,让他几乎窒息。巨大的浪涛声和风的呼啸声,瞬间放大了无数倍,充斥了他全部的听觉。

他紧紧抓住湿滑冰冷的栏杆,稳住身形,抬起头。

然后,他看到了。

看到了那片……“海夜”。

没有月光。浓厚的、墨汁般的云层低低地压在海面上,遮蔽了所有的星光。大海,是一片望不到尽头的、涌动着的、深不见底的漆黑。只有客轮破开海浪时激起的白色浪花,在船体两侧短暂地亮起一道磷光般的微光,随即又被无尽的黑暗吞噬。

这黑暗,不同于沈园书斋的黑暗,那黑暗是有限的,是有边界的,是可以通过点燃一盏油灯来驱散的。眼前的这片黑暗,是无限的,是绝对的,是能够吞噬一切光线、一切声音、一切希望的……虚无。

一种前所未有的、源自生命本能的恐惧,像冰冷的海水,瞬间浸透了他的四肢百骸。他感觉自己渺小得像一粒尘埃,随时可能被这无边的黑暗与狂暴的大海所抹去。

故乡、家族、母亲、林眠月……所有那些他曾经熟悉、曾经依赖、曾经为之奋斗的一切,在此刻这片绝对的、冷漠的黑暗面前,都变得那么遥远,那么不真实,那么……微不足道。

“路是自己的……”

可这条路,为何如此黑暗?如此孤独?如此……令人绝望?

他紧紧地抓着栏杆,指甲几乎要嵌进冰冷的铁锈里。海风将他单薄的衣衫吹得紧紧贴在身上,寒冷刺骨。但他的内心,却比这海风更加冰冷。

他想起了祖父灵堂里那沉重的马鞭,想起了母亲泪流满面的脸,想起了林眠月那沉静而复杂的目光,想起了自己那句无声的“等着我”。

所有的这些,都像是沉重的枷锁,套在他的脖子上,将他向着这片绝望的深渊拖拽。

“争不过一张嘴,算不过一颗心……真正关心理解你的人少……”

在这异国他乡的、狂暴的海夜之中,他第一次如此真切地体会到这些话的含义。离开了熟悉的土壤,他什么都不是。那些曾经的抱负,那些想要重振家业的雄心,在此刻,显得如此可笑,如此不堪一击。

胃里的翻涌更加剧烈,他再也忍不住,趴在冰冷的栏杆上,剧烈地呕吐起来。吐出来的,只有一些酸涩的胆汁。生理上的极度不适,与精神上的巨大茫然和恐惧,交织在一起,几乎要将他彻底摧毁。

他瘫软在栏杆旁,大口大口地喘着气,感受着生命的无力与脆弱。

就在这时——

一道惨白的光芒,如同巨神的利剑,猛地劈开了浓厚的云层和深沉的黑暗!

是闪电!

紧接着,是滚滚而来的、仿佛要震裂苍穹的雷鸣!

“轰隆隆——!”

在那一瞬间闪电的照耀下,他看到了!看到了如同山峦般巨大的、墨绿色的浪头,正向着客轮猛扑过来!看到了甲板上所有未被固定的物体,都在疯狂地滑动、翻滚!看到了远处海天相接之处,那扭曲狰狞、如同世界末日般的景象!

暴风雨,来了。

客轮发出了更加剧烈的、令人牙酸的呻吟,在风浪中疯狂地颠簸、摇摆,仿佛下一秒就要解体。

年轻的沈照夜死死地抱住栏杆,如同抱住最后一根救命稻草。在巨大的恐惧和生理的极度不适中,他的意识反而陷入了一种奇异的空白。

原来……这就是离开庇护之后,真实的世界。

残酷,狂暴,毫不留情。

闪电一次次撕裂黑暗,雷声一次次震撼耳膜。

在这天地之威面前,他所有的迷茫、恐惧、甚至那点可怜的雄心,都被碾得粉碎。

他闭上眼睛,不再去看那恐怖的景象,只是用尽全身的力气,抱住那截冰冷湿滑的栏杆。

仿佛抱住了他即将开始的、充满未知与凶险的……整个人生。

海夜,正长。

---

(第十四章 完)

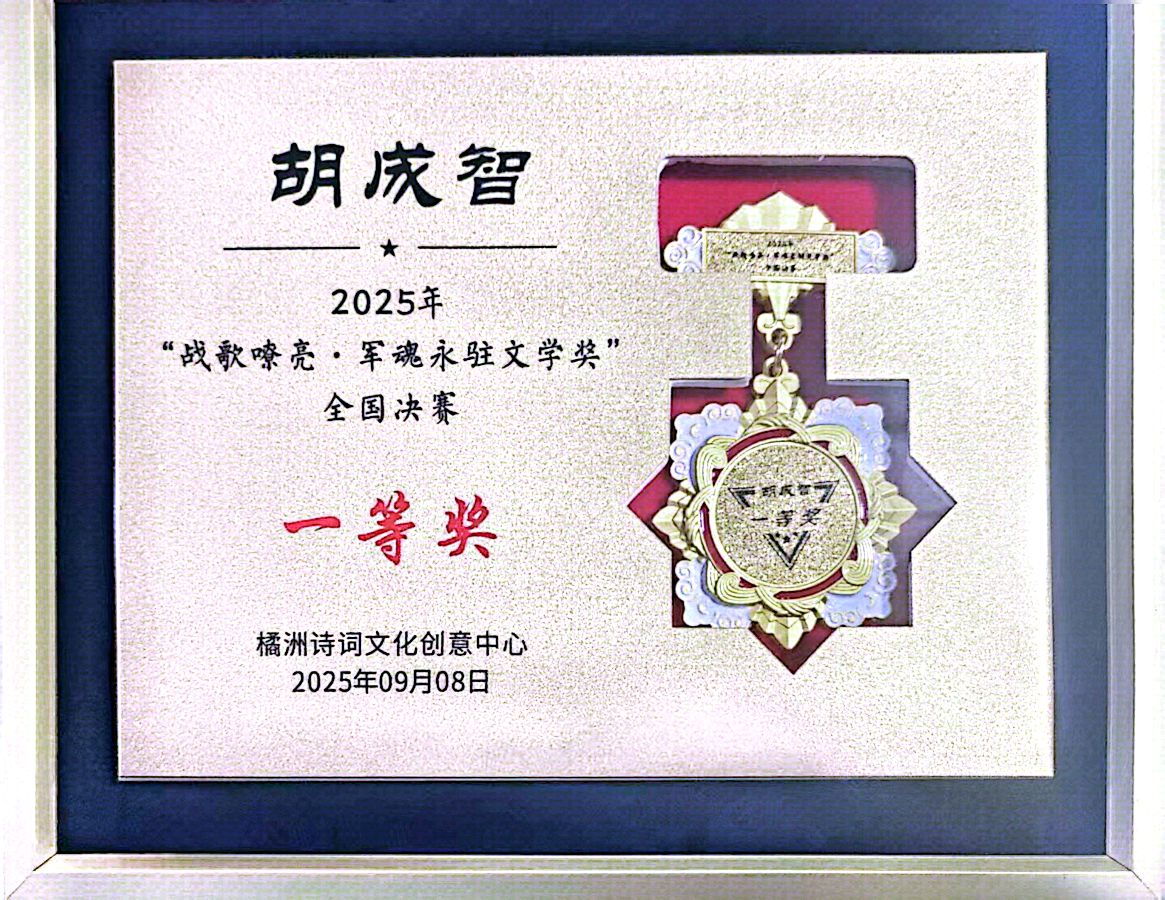

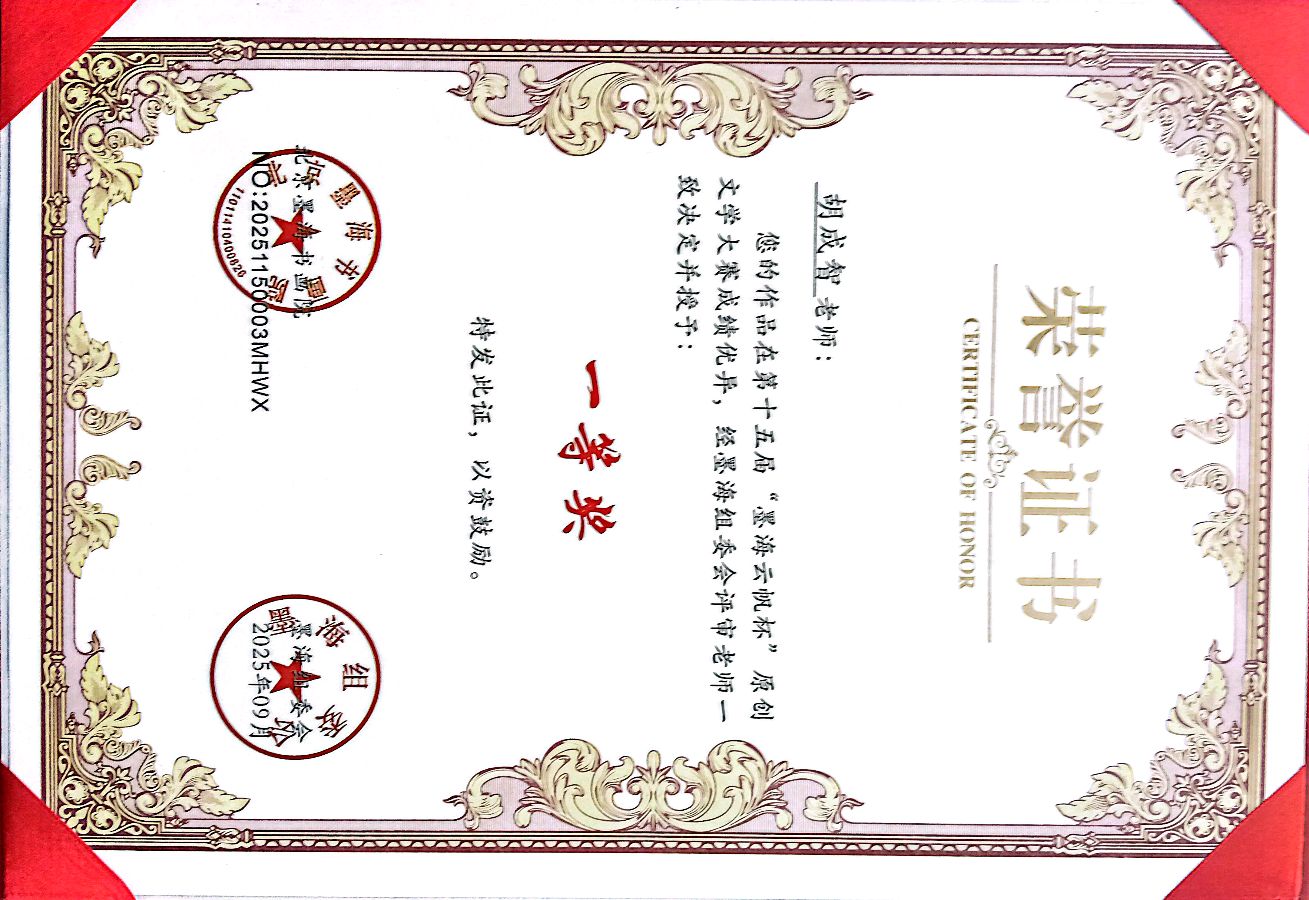

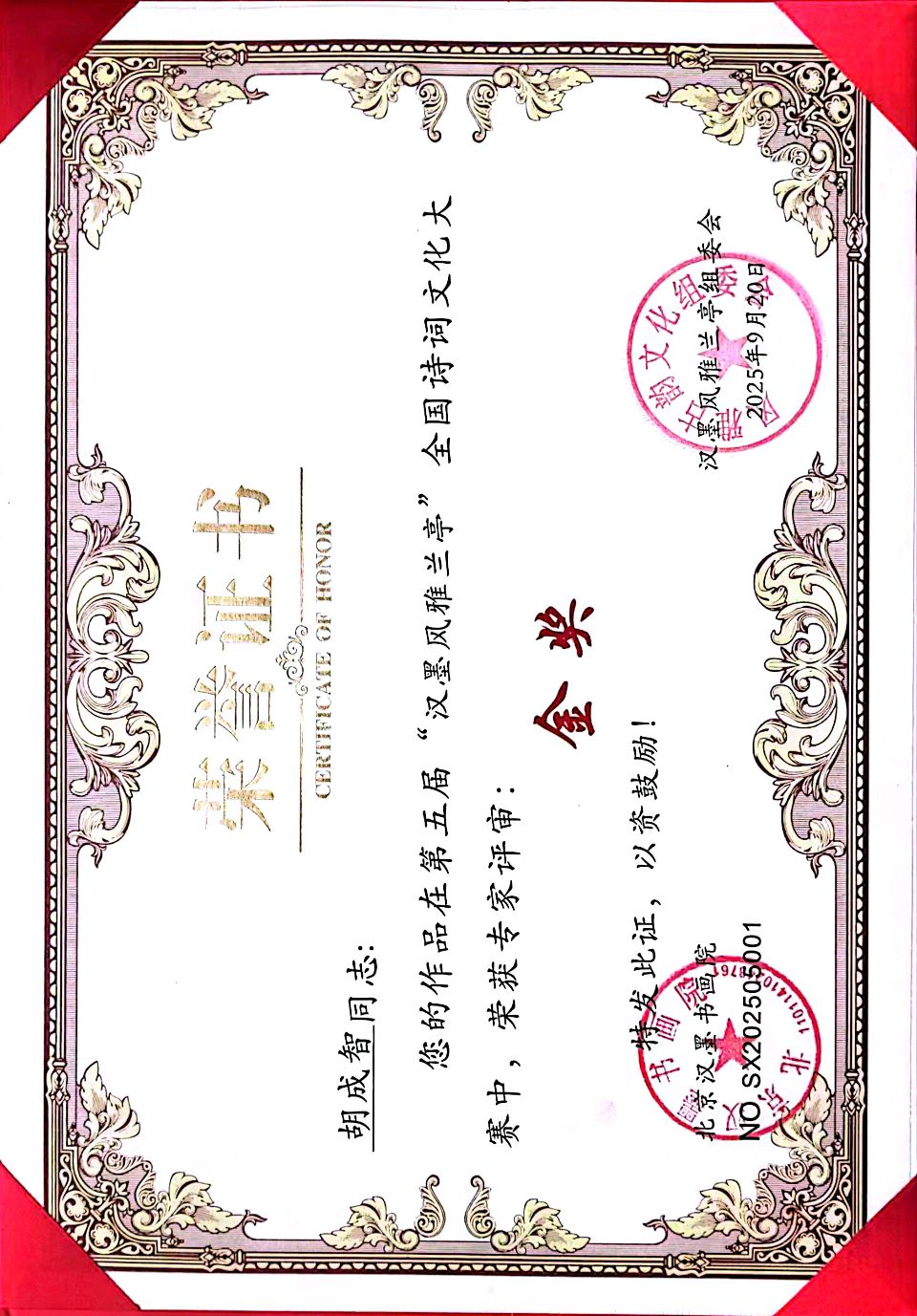

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获奖。

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点