精华热点

精华热点

异地购买毒品吸食,在返程途中查获后罪名认定的法律适用

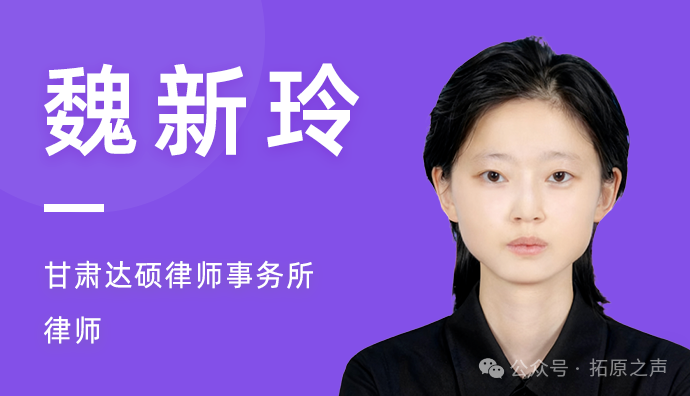

文/刘吉颖 魏新玲 (甘肃)

——兼论《全国法院毒品案件审判工作会议纪要》第二条规定的理论基础和适用原则

1997年《中华人民共和国刑法》正式确立了非法持有毒品罪,这就弥补了79年《中华人民共和国刑法》中只有走私、贩卖、运输、制造毒品罪的漏洞。但是,对于吸毒者为了吸毒而异地购买,在返程途中被抓获的犯罪行为,到底应该以非法运输毒品还是以非法持有毒品定罪量刑,一直以来存在较大争议,司法实践中的法律适用各地也不尽相同。

直到2008年,《全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》中要求:“对于吸毒者实施的毒品犯罪,在认定犯罪事实和确定罪名时要慎重。吸毒者在购买、运输、存储毒品过程中被查获的,如没有证据证明其是为了实施贩卖等其他毒品犯罪行为,毒品数量未超过刑法第三百四十八条规定的最低数量标准的,一般不定罪处罚;查获毒品数量达到较大以上的,应以其实际实施的毒品犯罪行为定罪处罚”。

这一规定对于吸毒者实施的毒品犯罪行为定罪提供的明确指引是确定了达不到《中华人民共和国刑法》第三百四十八条规定的最低数量标准的,一般不定罪处罚,另外就是要求确定罪名时要慎重,但到底定哪个罪名并没有明确。也没有给司法实践一个统一的认定尺度。

一直到了2015年,《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》在罪名认定问题上进一步明确:“吸毒者在购买、存储毒品过程中被查获,没有证据证明其是为了实施贩卖毒品等其他犯罪,毒品数量达到刑法第三百四十八条规定的最低数量标准的,以非法持有毒品罪定罪处罚。吸毒者在运输毒品过程中被查获,没有证据证明其是为了实施贩卖毒品等其他犯罪,毒品数量达到较大以上的,以运输毒品罪定罪处罚。”以上规定,对于吸毒者能够明显区分的单纯购买行为和单纯的运输行为定罪应该是明确的,但对于吸毒者在购买毒品后携带返程途中被抓获的行为到底应当认定为非法购买还是非法运输就产生了理解和认识上的分歧,由此也就存在对此种行为以非法持有定罪还是以非法运输定罪的定性及量刑区别。

后来到2023年6月26日,最高人民法院在云南省昆明市召开了全国法院毒品案件审判工作会议,会后,发布了《全国法院毒品案件审判工作会议纪要》,对于吸毒者的定罪量刑完全延续了2015年的提法,但是该规定在司法实践中产生的理解偏差和适用分歧仍然延续。

一种观点认为:吸毒者购买毒品后准备返回吸食,无论是其乘坐交通工具被从身上搜出还是在自驾车辆中查获,都应按《全国法院毒品案件审判工作会议纪要》第二条(一)项四款中的第一段即“吸毒者因购买、存储毒品被查获”,认定为购买毒品的持续行为,应按非法持有毒品罪定罪量刑;而另一种观点认为:吸毒者购买毒品后准备返回吸食,无论是乘坐交通工具还是自驾车辆被查,均应按《全国法院毒品案件审判工作会议纪要》第二条(一)项四款中的第二段即“吸毒者因运输毒品被查获,一般以运输毒品定罪量刑”。

两种观点显然对同一种行为有了完全不同的理解和认识,而且都以《全国法院毒品案件审判工作会议纪要》第二条为依据,那么,到底哪种观点更符合立法精神和法律理论?笔者将以基本的立法精神和法律适用原则进行探讨:

01

按照犯罪构成的基本要件,应当以主客观相一致的原则认定行为人异地购买毒品准备吸食,在返程途中查获后应认定为购买毒品行为,以非法持有毒品定罪量刑

社会主义刑法从立法之初就确定了一条始终未变的原则,即主客观相一致,绝对不能给行为人搞客观归罪,不能以果推因,就以上列行为人异地购买毒品吸食,在返程途中被查获的事实而言,行为人只有非法购买并吸食毒品的故意,并无单纯的运输故意。

如果能在不运输的情况下吸食,即就地吸食,如在清朝未年的大烟馆即买即食,在目前的法治社会是绝对不可能发生的,也不符合现实生活。所以立法或者司法解释的时候,他一定不会把一个不可能发生的社会现象作为犯罪的行为来确定,正因为这样,吸食者购买毒品后从甲地转移到乙地实际上是购买毒品行为的自然延伸和必然结果,是一个行为不可分割的完整过程。

但自始至终,行为人购买毒品吸食的犯罪故意并未发生变化,所以对吸食者购买后在返程途中被查获的毒品,应当按最高人民法院会议纪要中吸毒者购买毒品的行为认定,以非法持有毒品罪定罪量刑。

与之相对应的犯罪现象和法律规定是:如果吸毒者购买了毒品,他为了吸食方便或者毒瘾发作时吸食,所以在日常外出过程中随身携带,这时,无论是在什么情况下查获——包括但不限于其乘坐交通工具时或行走时从身上查获、从自驾车辆上查获),也只能以存储毒品认定事实,以非法持有定罪量刑。

02

按照国家对于毒品犯罪的打击强度,行为人异地购买毒品吸食,在返程途中被查获,应当以非法持有毒品罪定罪量刑,更符合最高人民法院会议纪要的本意和对毒品打击强度的排序标准

1、一个显而易见的事实是:

非法走私、贩卖、运输、制造毒品犯罪的社会危害性要大于非法吸食毒品罪,与之对应,国家对于非法走私、贩卖、运输、制造毒品的打击力度和刑事处罚比对非法吸食和非法持有毒品罪的处罚也要重得多。

但是我们从《全国法院毒品案件审判工作会议纪要》的规定看:1.对于“从贩毒人员住所、车辆等处查获的毒品,一般应认定为其贩卖的毒品,确有证据证明查获的毒品并非贩毒人员用于贩卖,其行为另构成非法持有毒品罪”;2.“购毒者接收贩毒者通过物流寄递方式交付的毒品,没有证据证明其有实施贩卖毒品等其他犯罪的故意,毒品数量达到刑法第三百四十八条规定的最低数量标准的,一般以非法持有毒品定罪处罚”。

这也就是说,从贩毒人员的住所、车辆中查获的毒品,以物流快递方式接收的毒品,都被认定为非法持有毒品,那么,从吸毒者车辆或者身上查获的毒品却以运输毒品罪定罪,是不是对于贩毒者的打击反而比吸毒者更轻了?而以快递方式接收毒品,明显是一种运输行为,也存在从甲地到乙地的转移过程,与吸毒者自身携带从甲地到乙地并无本质上的区别,仍以非法持有毒品定罪量刑,怎么可能对吸食者自身携带的以运输毒品定罪呢?这样不就明显造成了立法或者司法解释中的矛盾了吗?

2、最高人民法院在《全国法院毒品案件审判工作会议纪要》中还有一条特别的规定:

“没有证据证明代购者明知他人实施毒品犯罪行为而为其代购毒品,代购者亦未从中牟利,代购毒品数量达到刑法第三百四十八条规定的最低数量标准,代购者因购买、存储毒品被查获的,以非法持有毒品罪定罪处罚。”从以上的规定中可以确定的一个基本事实是:从代购者身上或者乘坐交通工具上查获的毒品,有证据证明其不是贩卖的,就应当以非法持有定罪量刑。

因为一个很确定的事实就是:代购者所代购的毒品,他无论如何都是要送给吸毒者,而这种送,一定不会是面对面,一定有一般意义上的运输或者转送环节,否则就不需要代购。但会议纪要明确此种行为应当以“非法持有毒品罪定罪处罚”。那么这一规定所能够印证和推论的法律原理是:代购者代购后送往吸毒者时,就如同吸食者从甲地自行携带去乙地一样,这种送达或者运输行为,实际上就是代购行为的完整过程和自然延伸,是不能分割开来另行定罪的。故代购后的送达行为和自身携带返程行为应当认定为同一个环节——购买(代购)行为,并以非法持有定罪,这才体现了法律认定上主客观相一致的统一性。

03

“吸毒者因运输毒品被查获,没有证据证明其有实施贩卖毒品等其他犯罪的故意,毒品数量达到上述最低数量标准的,一般以运输毒品罪定罪量刑”的法律定位及适用对象

1、本条的规定开宗明义,即对吸毒者因运输毒品被查获后的定罪标准,他与前边我们所讲的吸毒者购买毒品带回吸食完全是两回事,因为吸毒者他既有可能购买,也有可能运输。而购买毒品如前所述,他的直接故意就是购买毒品后带回家或者带到安全的地方去吸食,这种携带可以视同运输,但他却是购买行为的合理延续,也不存在单独的运输故意,更不存在独立的运输行为,所以不能将一个完整行为分割成两部分、确定两个故意再以运输毒品定罪,这就如同一个盗窃犯偷了一批香烟后又运往外地藏匿或者销售,我们就不能将此行为人为分割成两个阶段、两个故意,分别按盗窃罪和非法经营罪定罪处罚;而运输毒品,他既需要吸毒者有运输的行为、又要有运输的故意。

比如说,吸毒者购买毒品后,为了安全起见将毒品就地藏匿,过一段时间再来偷偷运回,或者吸毒者替其他吸毒人员从异地捎带毒品,这些都是吸毒者运输毒品的行为,对此种行为,因与购买已经成为两个独立行为,两个不同故意,所以最高人民法院做了专门的规定,要求以运输毒品罪定罪,体现了司法解释对于现实生活中犯罪行为多样性、复杂性的预判和指导,做到细化区分和精准打击,但我们在司法实践中切不可机械套用,概括执法,将吸毒者购买后的携带与专门的运输行为混为一谈,或者简单地以运输毒品代替购买毒品。

如果我们不加研究和判断,将吸毒者购买毒品后携带途中的行为也简单地认定为运输毒品,吸毒者购买毒品以非法持有毒品定罪实际上就是不存在的。试问,吸毒者有几人是购买后就地吸食的?可以说没有,哪怕数百米的距离,吸毒者也会在购买后藏匿到无人或者自认为安全的地点再去吸食。这个地点的转移过程如果被理解为运输毒品,那么所有购买毒品的行为只要定一个运输毒品罪就可以完全囊括和包含,吸毒者非法持有毒品反而成为了一个多余的罪名,因为除了当场吸食或者交易现场当场抓获外,所有其他行为都可以归类为运输毒品了,这显然既不符合立法本意,也不符合生活常识。

2、最高人民法院的会议纪要中,坚持并特别强调的一个重要法律原则就是犯罪故意的查明,比如在对于确定任何一种罪名时,都要冠以“没有证据证明其有实施贩卖毒品等其他犯罪故意”的前置定语,即首先确定行为人的主观故意到底是什么,在此基础上再确定行为人的犯罪定性,即始终坚持主客观一致的刑事原则。那么,正如以上论述,吸毒者购买毒品的主观故意一定是购买和吸食,并不是运输,所以只能以购买对其定性。但是,在这里我们也不能绝对排除派生出来的运输故意,只不过这种运输故意是连带的、辅助的,并不能成为或者替代购买的直接故意,这就如同入室抢劫犯罪一样,行为人的直接故意就是抢劫钱财,但也不能否认他有入室的故意,因为不入室他就无法达到抢劫的目的,但我们不能将这种入室抢劫的行为定性为抢劫和非法侵入他人住宅两个罪名,更不可能以非法侵入住宅代替入室抢劫。

弄清了以上问题,那么,最高人民法院《全国法院毒品案件审判工作会议纪要》中规定的“吸毒者因运输毒品被查获,没有证据证明其有实施贩卖毒品等其他犯罪故意的,毒品数量达到上述最低数量标准的,一般以运输毒品罪定罪处罚”,一定是指在非购买的情况下,兼具运输犯罪故意的专门运输行为,而不是购买后随身携带的情况下从甲地到已地的变更,否则无论从立法精神还是法理上都是讲不通的,也不符合吸毒者当下的犯罪形态和社会现实,同时还会造成最高人民法院会议纪要本身的矛盾和不能自圆其说。

结语

作者介绍

甘肃省律师协会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、甘肃拓原律师事务所律师。

专业领域:刑事辩护。