第九章 饿殍盈野触目惊 稚子何辜夭风霜

离了荒寺,沈知涯继续北行。风雪虽暂歇,但天地间弥漫的寒意更甚,泥土冻得坚硬,每一步都踏在彻骨的冰冷上。官道两旁景象愈发凄惨,逃难的人群如同溃堤的蚁群,拖家带口,面容枯槁,眼神里只剩下麻木的求生欲。

他混迹其中,脏污的外表成了最好的掩护。那僧人的话语在他心中反复回响,他尝试着以一种新的目光去“看”这流动的苦难。不再是单纯的恐惧与窒息,而是带着一种近乎残忍的“观察”。他看到,那些绝望的、灰色的业力气场相互缠绕、影响,如同瘟疫般在人群中扩散。一次为抢半块干粮的殴斗,会瞬间点燃一片暴戾的暗红;一声孩童濒死的啼哭,会引来更多死寂的灰黑。

第三日午后,他路过一个已然死去的村庄。焦黑的断壁残垣矗立在雪地里,几具冻硬的尸体蜷缩在路旁,无人掩埋,乌鸦落在上面,啄食着僵硬的皮肉。空气中弥漫着一种混合了焦糊、腐烂和冰雪的怪异气味。

就在村口一棵被劈开半边的老槐树下,他看到了令他永生难忘的一幕。

一个衣衫褴褛的妇人,背靠着焦黑的树干坐着,头歪向一边,眼睛圆睁着,瞳孔早已涣散,覆盖着一层薄薄的冰晶。她的脸色青紫,身体僵硬,保持着最后的姿势——双臂紧紧环抱着胸前。

而在她冰冷的怀抱里,一个看起来不足周岁的婴儿,被破布勉强包裹着,小脸同样青紫,却还有一丝极其微弱的、几乎难以察觉的起伏。那婴儿没有哭,或许是连哭的力气都没有了,只是张着小嘴,本能地、微弱地呼吸着,像一条即将干涸在岸上的小鱼。

沈知涯的脚步钉在了原地。

在他的“视野”里,那死去的妇人周身笼罩着浓得化不开的、代表痛苦与绝望的漆黑业气,那业气并未完全消散,其中一缕最纤细、最执着的,如同无形的脐带,依旧死死缠绕在怀中婴儿的身上,试图传递最后一点微弱的庇护。而婴儿自身的气场,则是一种近乎透明的、即将熄灭的惨白,如同风中残烛,随时会融入周围无边的死寂。

他能“听”到那婴儿生命流逝的细微声响,像沙漏里最后几粒沙滑落的沙沙声。

一种前所未有的剧烈冲动攫住了他!不再是模糊的感知,不再是冰冷的观察,而是一种源自生命本能的、炽热的悲悯与焦急!他想冲过去,想把那孩子从冰冷的死亡怀抱里夺出来,想用自己的体温去温暖他,想把包袱里最后一点干粮碾碎喂给他!

他刚要迈步,荒寺僧人的话语却如同冰水浇头般响起:

“谁告诉你,看见了,就一定要‘做’什么?”

“江水东流,是它的因果……你为何非要让它西流?”

他的脚步僵住了,内心瞬间被撕裂。一边是汹涌的、几乎要淹没他的悲悯与救助的本能;另一边,是那刚刚种下的、关于“顺应”与“不干预”的冰冷智慧。

这孩子的因果是什么?是注定要夭折在这风雪荒村吗?我的因果又是什么?是一个恰好路过、目睹这一切的旁观者吗?如果我干预了,是逆天而行,还是……也是因果的一部分?

他看到,那缠绕在婴儿身上的、来自母亲的最后一丝业力,正在如同阳光下的露珠般迅速蒸发、消散。这意味着,那最后的庇护与联结,也要断了。

就在这时,婴儿那惨白微弱的气场,极其轻微地波动了一下,仿佛感应到了他的注视和内心的挣扎。那波动中,竟然不含痛苦,不含恐惧,只有一种纯粹的、茫然的……等待。

仿佛在问:“你,要来改变我的因果吗?”

沈知涯的呼吸停滞了。他紧紧攥着拳头,指甲深陷入掌心,刺破了冻僵的皮肤,渗出血丝,却感觉不到疼痛。

他最终,没有动。

他就那样站在那里,如同另一尊被冻僵的雕塑,眼睁睁地看着那婴儿胸口最后一丝微弱的起伏,彻底平息。那惨白的气场,如同被风吹灭的烛火,倏地一下,消散于无形。与母亲那最后的业力联结,也同时断裂,化作虚无。

母子二人的业气,开始缓慢地、不可逆转地融入这片土地上空那庞大、混乱、代表着无数死亡与苦难的共业之中。

一种巨大的、空茫的悲伤席卷了他,不是因为具体的某个生命的逝去,而是因为这种“逝去”本身的必然与冷酷。他遵循了僧人的“顺应”,没有去“做”什么,但为何心中没有获得所谓的“自在”,反而像是被挖空了一块,灌满了这北地最寒冷的冰霜?

他缓缓走上前,蹲下身,伸出手,极其轻柔地,将婴儿从那母亲僵硬冰冷的怀抱里,抱了出来。孩子的身体轻得如同羽毛,冰冷得像一块石头。

他在老槐树下,用冻得发麻的手指,艰难地刨开坚硬冰冷的泥土,挖了一个浅坑,将婴儿小小的身体放了进去,然后用土掩埋,堆了一个小小的坟茔。

没有墓碑,没有名姓。

做完这一切,他站起身,最后看了一眼那依旧紧紧抱着虚空、圆睁双目的母亲,转身离开。

脚步,比来时沉重了千钧。

他开始有些明白,那僧人所说的“看见”的代价。并非看见之后的“做”或“不做”孰对孰错,而是无论你选择哪一条路,那“看见”本身所带来的重量,都将永远压在你的灵魂上,无法卸除。

稚子何辜?竟夭于这乱世风霜。

苍天何忍?以饿殍盈野为布景。

他没有答案,只能带着这沉重的疑问与空茫的悲伤,继续走向北方。身后的村庄,以及那树下永恒的母子,很快便被弥漫的风雪和更广阔的荒凉所吞没。

---

第十章 戾气缠身逢兵祸 血光映雪悟无常

离开死寂的村庄,沈知涯心境不复从前。那对母子的死像一道深刻的烙印,灼伤了他原本只是“观察”的疏离感。他开始更清晰地感受到弥漫在流民队伍里,那日益浓重、几乎令人窒息的戾气。饥饿、寒冷、恐惧、失去亲人的痛苦,以及前路渺茫的绝望,如同毒菌在人群中滋生、发酵,化作肉眼不可见的暗红色气流,相互传染、激荡。

他的“视野”里,这片北行的逃难洪流,已不再仅仅是灰黑绝望的业力,更翻滚着躁动不安的、随时可能爆发的暴戾能量。几次为了一口粮食、一处避风角落而发生的血腥斗殴,都让这戾气如同添了干柴的火焰,升腾得更高。

这一日,队伍行至一处两山夹峙的狭隘谷地。天色阴沉,朔风卷着雪粒,抽打在脸上如同刀割。谷地中积雪甚厚,行进艰难,人群拥挤不堪,抱怨声、哭喊声、呵斥声混杂一片,将那无形的戾气催化到了顶点。

沈知涯心中那股不祥的预感越来越强烈。他“看”到,山谷上方,那原本就混乱的共业气场,正被一股从后方急速迫近的、更加庞大、更加血腥的兵戈煞气所冲击!那煞气呈铺天盖地的铁灰色,其中翻滚着浓烈的杀意、贪婪与毁灭意志,如同择人而噬的洪荒巨兽,正张开巨口,向着这缓慢蠕动的流民队伍吞噬而来!

他猛地回头,只见谷口方向,地平线上扬起漫天雪尘,沉闷如雷的马蹄声由远及近,大地开始微微震颤!

“兵……兵来了!”

“是乱兵!快跑啊!”

恐慌如同瘟疫般瞬间炸开!人群彻底失控,哭爹喊娘,相互推搡践踏,拼命向山谷另一端涌去。然而谷道狭窄,积雪深厚,如何能快得过奔驰的铁骑?

沈知涯被疯狂的人流裹挟着,身不由己地向前踉跄。他瘦小的身体在成年人的冲撞下如同暴风雨中的一片落叶。他死死护住怀里的包袱,那是他最后的依仗。在他“眼”中,周围的景象已是一片混沌——绝望奔逃的灰黑业气、被引爆的暴戾暗红、以及那如同实质般压下来的铁灰色兵戈煞气,三者疯狂地交织、碰撞、湮灭!

马蹄声如雷鸣般滚入谷中,刀锋出鞘的冷冽寒光映着雪地,刺人眼目。

“杀!”

“抢光他们!”

狰狞的吼叫声伴随着兵刃砍入血肉的闷响、濒死的惨嚎、妇女儿童的尖叫,瞬间将这座山谷变成了人间地狱。乱兵如同虎入羊群,挥舞着战刀,肆意砍杀着毫无反抗能力的流民,抢夺着他们仅存的一点财物。

沈知涯被人群挤倒在地,冰冷的雪沫混合着温热的、腥甜的液体溅在他的脸上、身上。他抬起头,看到的是无数双狂奔的腿,看到的是雪地上迅速蔓延开的、触目惊心的猩红。一个刚才还在他身边奔跑的中年汉子,被一名骑兵随手一刀削去了半边脑袋,红白之物泼洒在雪地上,身体兀自向前跑了几步才栽倒。

死亡,从未如此近距离地、如此赤裸裸地展现在他面前。

不再是沈府里病榻上的缠绵,不再是码头上混乱中的误杀,也不再是荒村里寂静的冻毙。而是最直接、最野蛮、最疯狂的屠戮!

在他的感知里,每一个生命的瞬间消逝,都伴随着一道业力的剧烈波动与断裂。那些代表个体的、或明或暗的气场,如同被狂风吹灭的灯火,成片成片地熄灭。庞大的死寂业力与兵煞之气混合,使得整个山谷的气场变得粘稠、污浊,如同血池地狱。

一名杀红了眼的乱兵注意到了倒在地上的沈知涯,或许是看他年纪小,或许只是纯粹的杀戮欲望,狞笑着策马冲来,手中的弯刀带着呼啸的风声,直劈而下!

那一瞬间,时间仿佛凝滞。

沈知涯仰望着那高高举起的、滴着血的弯刀,望着乱兵那张被贪婪和杀戮扭曲的脸,心中竟奇异地没有恐惧。他“看”到那乱兵周身缠绕着浓重得几乎化为实质的血色业力,那业力与这整个时代的兵祸煞气同源,如同藤蔓般将他紧紧缠绕,驱使着他进行更多的杀戮。

他忽然明白了僧人所说的“业火锻炼”。这乱兵,何尝不是在这业火中被烧灼、异化的坯胎?他的疯狂,是他的因果;而自己今日命丧于此,难道不也是离开沈家、北上流亡这一连串选择所带来的因果吗?

无常!

这两个字,如同惊雷,在他脑海中炸响。

荣华富贵,如三更梦;性命呼吸,同九月霜。一切坚固的,都将烟消云散;一切珍爱的,终将离你而去。沈家的基业,二哥的生命,荒村的母子,以及此刻……他自己的存在。

就在刀锋即将及体的刹那,旁边一个被撞倒的货架猛地翻倒,上面的杂物滚落,恰好砸中了马腿。战马吃痛,希律律一声长嘶,人立而起,那劈下的刀锋也因此一偏,擦着沈知涯的耳畔砍入雪地,溅起一片雪泥。

那乱兵咒骂着,试图控制受惊的马匹。

沈知涯抓住这电光石火的空隙,用尽全身力气向旁边一滚,滚入一个因杀戮而形成的、暂时无人注意的尸堆角落。他屏住呼吸,将身体紧紧蜷缩在几具尚带余温的尸体之下,利用它们和杂物掩盖住自己的身形。

浓烈得令人作呕的血腥气充斥着他的鼻腔,死亡的冰冷透过薄薄的衣衫渗透进来。他能感觉到身下尸体的僵硬,能听到外面依旧持续的杀戮声、哭喊声、狂笑声。

他闭上眼睛,不再去看那地狱般的景象,而是将意识沉入内心那片混沌。外界滔天的业力与煞气,与他内心因顿悟“无常”而产生的巨大空茫,形成了剧烈的碰撞。

原来,这就是红尘。不是讲道理、守真理的世界,而是偿还各种债务的世界。刀兵,是业;被杀,亦是业。在这巨大的共业漩涡中,个体如同微尘,被裹挟,被粉碎。

不知过了多久,外面的杀戮声渐渐平息,取而代之的是乱兵们搜刮财物、争抢女人的喧闹。马蹄声逐渐远去,最终消失在风雪中。

山谷里,只剩下呼啸的风声,以及一种比死亡更可怕的、绝对的寂静。

沈知涯缓缓从尸堆中爬出,站在一片狼藉的雪地上。目光所及,尸横遍野,血流漂杵,将皑皑白雪染成了刺目的褐红色。残破的旗帜、散落的行李、凝固的惊恐面容……构成了一幅末日图景。

他站在其中,浑身浴血,分不清是自己的,还是别人的。

雪,又开始下了起来。洁白的雪花落在猩红的血泊上,落在僵硬的尸体上,也落在他苍白而麻木的脸上。

这一次,他没有流泪,也没有呕吐。只是静静地站着,仿佛也成了这尸山血海的一部分。

经历此劫,他心中某些柔软的东西,似乎彻底死去了。取而代之的,是一种对“无常”的深刻体认,一种对“业力”更加冰冷的敬畏。

他抬起脚,踏着凝固的鲜血和冰冷的尸体,深一脚浅一脚地,继续向北走去。

背影,在风雪与血光中,显得无比孤独,又无比坚韧。

---

第十一章 绝处逢生遇善媪 一粥一饭恩义长

走出那片被血染红的山谷,沈知涯如同在梦魇中穿行。身后的惨状依旧在脑海中挥之不去,鼻腔里萦绕的血腥气仿佛已浸入骨髓。他机械地迈动着双腿,沿着被乱兵马蹄践踏得一片泥泞的官道,漫无目的地向前。

身体早已超出了疲惫的极限,寒冷和饥饿如同两条毒蛇,噬咬着他的五脏六腑。姐姐给的干粮在之前的混乱中丢失了,包袱里只剩下几块碎银和那只玉镯,在这荒郊野岭,毫无用处。意识开始模糊,视野里一片灰暗,连那异于常人的“视野”也变得黯淡,只能感知到周围一片死寂、荒凉的业力气场。

他不知道自己走了多久,一天?还是两天?时间失去了意义。天空始终是铅灰色的,雪花时断时续,天地间白茫茫一片,干净得残忍,仿佛要将之前那场屠杀彻底掩盖。

终于,在又一个黄昏降临,他几乎要彻底倒在雪地里,与那些冻毙的饿殍为伍时,他看到前方山脚下,隐约有一点微弱的、橘黄色的灯火。

那灯火不像荒寺篝火那般跳跃孤寂,而是带着一种……安稳的、属于“家”的气息。在他近乎麻木的感知里,那方向传来的业力气场,虽然微弱,却异常的干净、平和,与这一路所见的混乱、暴戾、绝望截然不同。

求生的本能驱使着他,用尽最后一丝力气,踉跄着向那灯火挪去。

靠近了,才看清那是一座孤零零的土坯房,低矮而简陋,屋顶覆盖着厚厚的茅草,被积雪压得有些弯曲。一圈歪歪扭扭的篱笆围出一个小院,院里堆着柴垛。那点温暖的灯火,便是从糊着厚厚窗纸的窗户里透出来的。

沈知涯瘫倒在篱笆门外,连抬手敲门的力气都没有了。他用额头抵着冰冷粗糙的木门,发出微弱的、如同小动物般的呻吟。

过了一会儿,门“吱呀”一声从里面打开了一条缝。一张布满皱纹、慈眉善目的老妇人的脸探了出来,她头上包着蓝色的粗布头巾,眼神里带着警惕,但在看到倒在门口、几乎被冻僵、浑身还沾着已变成暗褐色的血污的沈知涯时,那警惕瞬间化为了惊愕与怜悯。

“哎哟!老天爷!这是哪家的娃儿?造孽哦!”老妇人惊呼一声,连忙拉开院门,蹲下身,试图扶起他。

沈知涯已经说不出话,只是抬起沉重的眼皮,看了老妇人一眼。在他模糊的“视野”里,老妇人周身笼罩着一层极其柔和、温暖的浅黄色光晕,那光晕纯净而稳定,仿佛能驱散周遭的寒意与死寂。这是他离开苏州后,除了那位陈先生和荒寺异僧外,看到的唯一如此“干净”的气场。

老妇人费了些力气,将几乎失去意识的沈知涯半拖半抱地弄进了屋里。

屋内陈设极其简陋,一桌一凳,一张土炕,炕上铺着旧的发硬的苇席,炕头连着灶台,灶膛里还有未燃尽的柴火,散发着令人眷恋的暖意。空气中弥漫着一种淡淡的、粮食煮熟后的香气。

老妇人将沈知涯放在炕上,用家里唯一一床打着补丁却洗得发白的厚棉被将他紧紧裹住。然后,她麻利地舀来温水,用一块干净的软布,小心翼翼地擦拭他脸上、手上的血污和污泥。她的动作轻柔而专注,嘴里不停地念叨着:“可怜见的……这是遭了多大的罪啊……别怕,娃娃,到了婆婆这儿,就没事了……”

温热的布巾触及皮肤,带来一阵刺痛般的暖意。沈知涯僵硬的身体慢慢松弛下来,意识也逐渐回归。他看着老妇人在灶台前忙碌,掀开锅盖,一股更加浓郁诱人的米粥香气扑面而来。

老妇人盛了满满一碗热气腾腾、熬得烂熟的粟米粥,端到炕边,用小勺一口一口地,吹凉了,喂到沈知涯嘴边。

“来,娃娃,慢慢吃,小心烫。”

温热的、带着天然甜香的粥滑入喉咙,流入冰冷的胃里,沈知涯几乎要落下泪来。这不是山珍海味,却是他这些天来,吃到的第一口真正意义上的、带着温度和善意的食物。

他一口气喝了整整两碗粥,身上终于恢复了些许力气,苍白的脸上也有了一点血色。

“谢……谢谢婆婆。”他声音嘶哑地开口,这是他被救后说的第一句话。

“哎,谢啥。”老妇人慈爱地摸了摸他依旧冰凉的额头,“娃娃,你叫啥名?从哪儿来?咋弄成这副样子?你爹娘呢?”

一连串的问题,让沈知涯沉默了。他低下头,看着碗里残留的粥渍,不知该如何回答。说出沈家?那已是过去,且可能带来麻烦。说出流亡路上的见闻?那太过骇人。

老妇人见他沉默,眼中掠过一丝了然,轻轻叹了口气:“不想说就不说吧。这兵荒马乱的年头……能活下来,不容易。”

她没有再追问,只是收拾了碗筷,又往灶膛里添了把柴火,让屋里更暖和些。

夜里,沈知涯躺在温暖的土炕上,身上盖着带着阳光和皂角气味的棉被,听着窗外呼啸的风雪声,感到一种久违的、近乎奢侈的安全感。老妇人就睡在炕的另一头,发出均匀而轻微的鼾声。

他“看”着老妇人身上那稳定而温暖的浅黄色光晕,再回想这一路所见的种种业力景象,心中百感交集。

这世间,果然不全是冰冷与杀戮。在最深的绝望处,依然存在着如此朴素而坚韧的善意。这一粥一饭,这遮风避寒的屋檐,这毫无保留的救助,与他所见的那些恶业相比,微弱如萤火,却真实不虚,温暖有力。

这,是否也是一种因果?是他命不该绝于此?还是他之前的某些细微的、自己都未察觉的念头或行为,引来了这绝处逢生的善缘?

他不知道。

但他知道,这份恩情,很重,很暖。

他闭上眼睛,将这份温暖紧紧包裹在心底,如同守护着黑暗中的最后一点星火。这是他漂泊以来,第一次,带着一丝安稳,沉沉睡去。

---

第十二章 闲话沧桑知世情 默察心田辨因果

沈知涯在老妇人——他称之为“阿婆”——的土坯房里住了下来。连日的惊吓、疲惫和冻饿,让他的身体极度虚弱,发起低烧,时而清醒,时而昏睡。阿婆悉心照料着他,用山里采来的草药熬水给他擦身退热,将家里仅存的一点细粮都熬成粥喂给他吃。

几天后,他的烧退了,体力也渐渐恢复。脸上的污垢洗净后,露出原本清秀却过于苍白的容貌,那双眼睛尤其显得大而深邃,带着一种与年龄不符的沉静。

阿婆对此似乎并不惊讶,只是慈爱地看着他,偶尔会喃喃自语:“是个有来历的娃娃……”

天气好的时候,沈知涯会帮着阿婆做些力所能及的轻活,比如坐在院里,学着择捡阿婆从雪地里挖来的、不知名的野菜根茎,或者帮着把柴火劈得更细一些。大部分时间,他只是安静地待着,听阿婆絮絮叨叨地说话。

从阿婆的闲谈中,他慢慢拼凑出这里的情况。此地已属直隶地界,距离京城尚有数百里。阿婆夫家姓赵,本是山下赵家村的农户,儿子前些年被抓了壮丁,一去不回,媳妇病死了,只剩下她一个孤老婆子守着这山脚下的老屋和田地过活。这几年天灾兵祸不断,村里的年轻人要么跑了,要么死了,剩下的多是老弱妇孺,日子过得极为艰难。

“这世道啊,不让人活喽……”阿婆一边纳着永远也纳不完的鞋底,一边叹息,“老天爷不开眼,当官的心黑,当兵的如匪……咱们小老百姓,就像这地里的草,自生自灭罢了。”

沈知涯默默地听着,他能“看”到,阿婆在说起这些时,身上那温暖的浅黄色光晕会微微波动,染上一丝不易察觉的灰霾,那是岁月沉积的忧患与无奈。但很快,那灰霾又会被一种更坚韧、更平和的气息所取代。

“婆婆,您一个人……不害怕吗?”沈知涯忍不住问。他“看”到这屋子、这院落的气场虽然干净,却也十分薄弱,如同风中残烛,随时可能被外界的混乱所吞噬。

阿婆抬起浑浊却清亮的眼睛看了他一眼,笑了笑,脸上的皱纹舒展开来:“怕?刚开始怕,后来就不怕了。怕有啥用?该来的总会来。老天爷饿不死瞎家雀儿,我老婆子有手有脚,挖点野菜,捡点柴火,总能对付着活。再说了,”她指了指炕头上一个小小的、粗糙的木头佛像,“有菩萨看着呢。”

沈知涯顺着她的手指看去。那佛像雕刻简陋,甚至有些歪斜,但前面却干干净净,没有香烛,只摆着一小碗清水。在他“眼”中,那佛像周围,竟然也萦绕着一圈极其微弱、却异常纯净的、类似阿婆身上的浅黄色光晕。那不是神通法力,而是一种经由长久、虔诚的信念所凝聚的愿力。

他心中一动。信仰,也是一种业吗?这微弱的愿力,是否能在这混乱的世道中,为阿婆支撑起一小片安宁的空间?

他开始更加仔细地“观察”阿婆。他发现,阿婆的思绪非常简单、纯粹。担忧明天的吃食,惦念不知所踪的儿子,感谢菩萨保佑今天又平安度过,怜悯路上遇到的苦难人(比如他)……没有深沉的算计,没有炽烈的贪嗔,只有最本能的生存,和最质朴的善恶观念。

她的业力,也因此显得异常“干净”。那些细微的忧患如同浮尘,很快便会沉淀,无法侵蚀她核心的那片平和。她救助自己,并非图谋什么,只是出于本能的不忍,这行为本身,就在不断加固着她那温暖的、善的业力气场。

这与他在流民队伍里看到的那些被恐惧、贪婪、怨恨所彻底污染、扭曲的业力,形成了极其鲜明的对比。

他甚至能隐隐感觉到,自己在此地的停留,似乎也在微妙地影响着阿婆。他那异于常人的、空茫的“观察”,像一面镜子,映照着阿婆的善,而那善,又反过来温暖、滋养着他近乎冻僵的灵魂。这像是一种无声的、良性的业力循环。

一天傍晚,阿婆在灶台边忙碌时,不小心被烫了一下,手背上立刻红了一片。沈知涯下意识地站起身。

阿婆却摆摆手,笑道:“没事没事,老婆子皮糙肉厚。”她走到水缸边,舀起一瓢冷水冲洗着烫伤处,嘴里还念叨着,“人吃五谷杂粮,哪有不磕磕碰碰的。过去了,就好了。”

沈知涯站在原地,看着她平静处理伤处的侧影,心中那个关于“因果”与“承受”的困惑,似乎有了一丝松动。

业力如影随形,每个人都在承受自己造就的苦乐。但承受的态度,似乎本身也在造就新的业。阿婆的平和与坚韧,是否正是在这无尽的“承受”中,为自己积累着微小的、却真实的福报?而像二哥那样的愤怒与贪婪,是否又在承受果报的同时,造下了更深的恶因?

他依旧无法完全参透那玄奥的因果律,但在这座山脚下的土坯房里,透过阿婆这面清澈单纯的镜子,他看到了业力流转的另一种可能——不是只有冰冷报应和无奈承受,还可以有温暖的给予、平静的接纳,以及在这动荡红尘中,努力维系的一方心灵净土。

他不再急于追问北方的牵引,也不再执着于“看见”之后的“做”与“不做”。他开始学着像阿婆一样,专注于眼前的一粥一饭,专注于当下的每一个细微的念头。

他拿起阿婆放在一旁的野菜,安静地继续择捡起来。

窗外,暮色四合,风雪似乎暂时停歇了。土坯房里,油灯如豆,温暖而安宁。

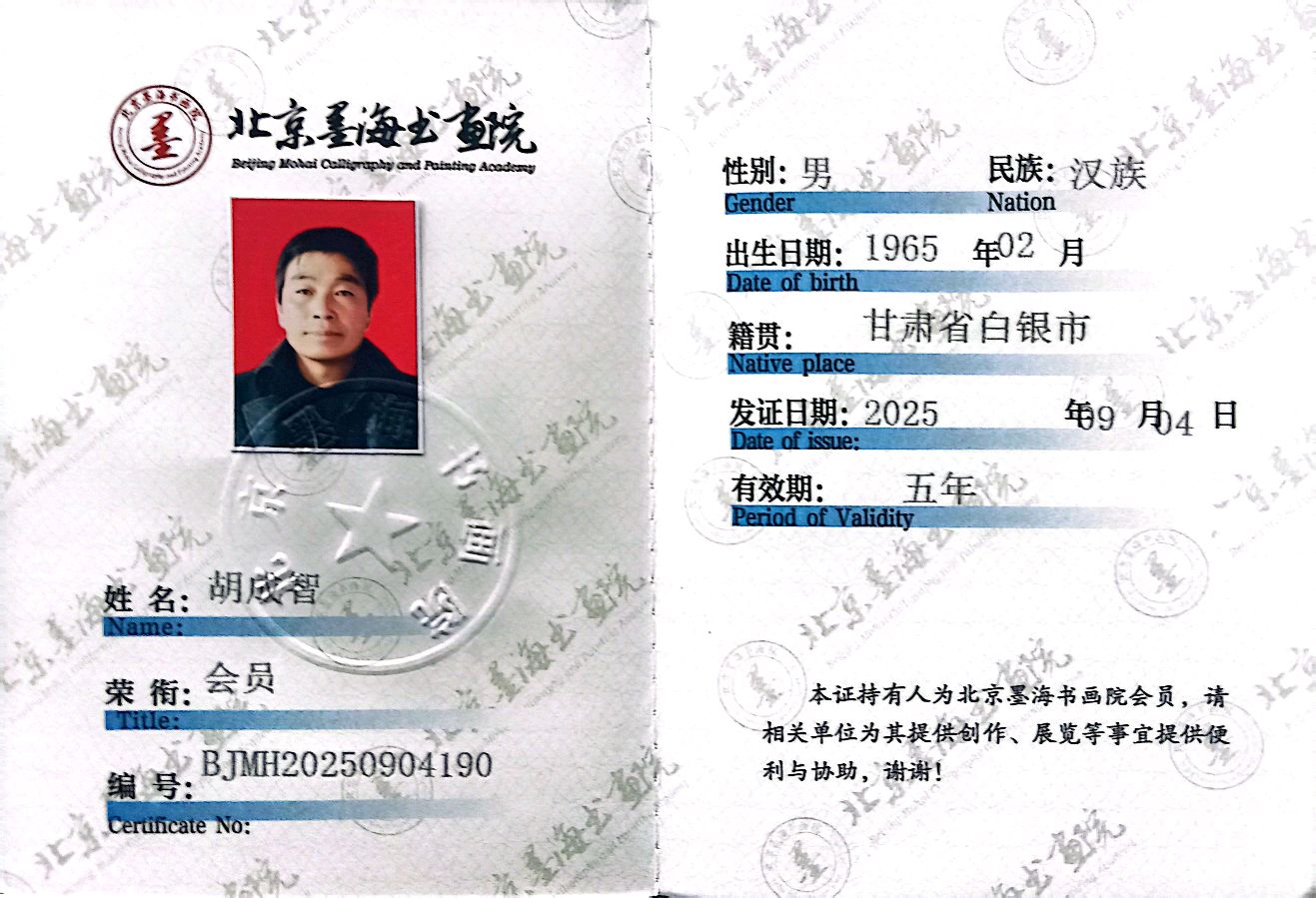

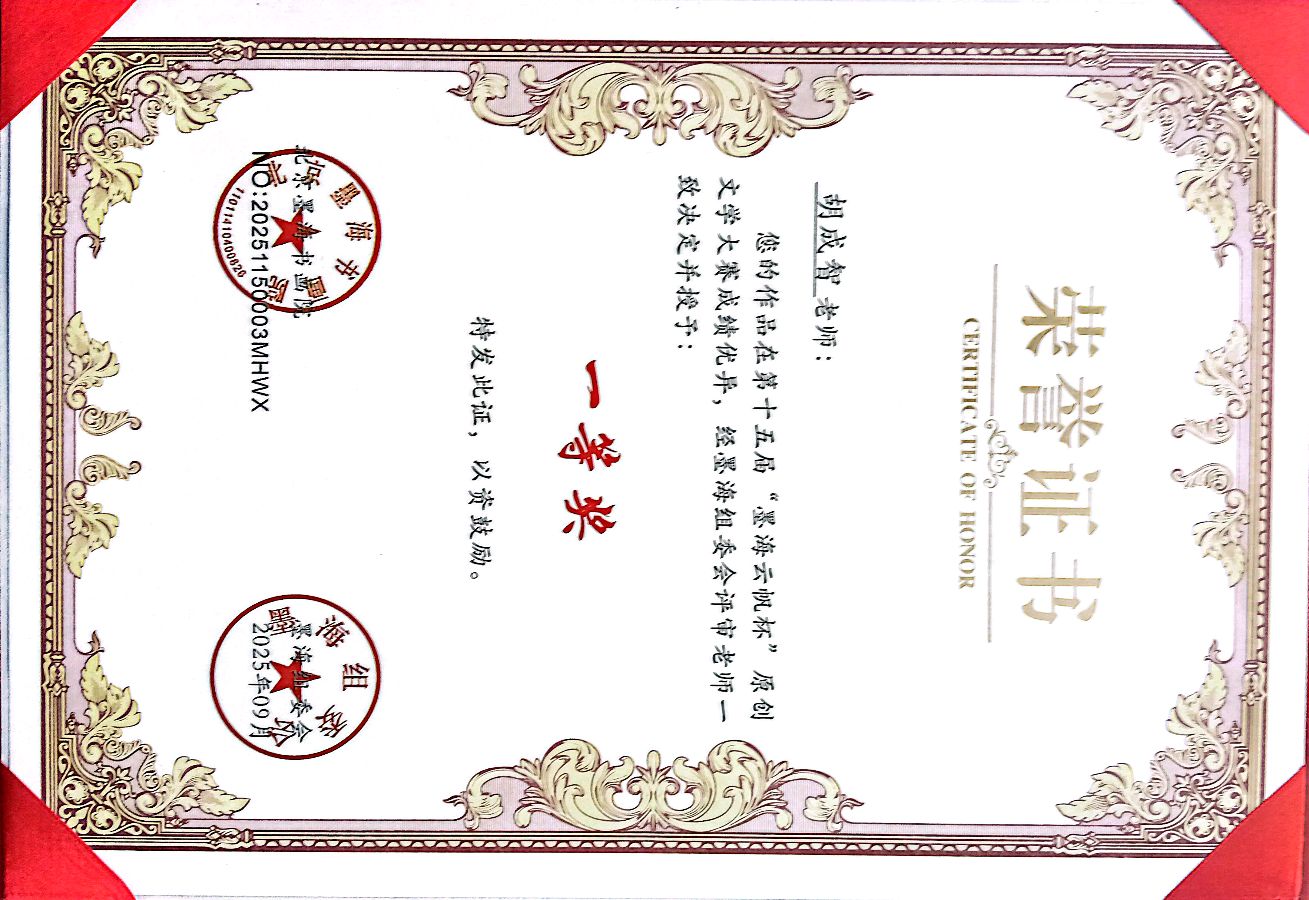

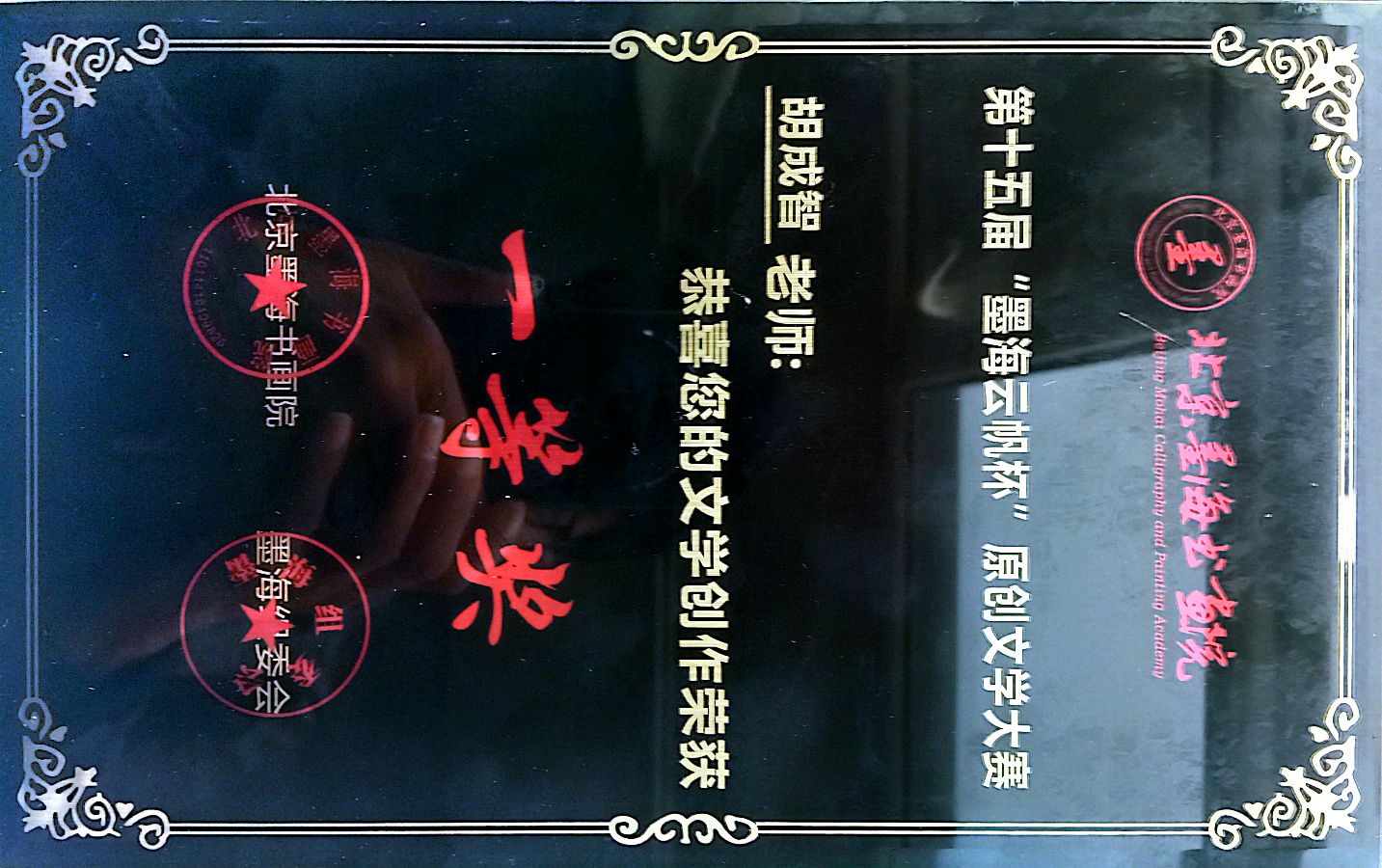

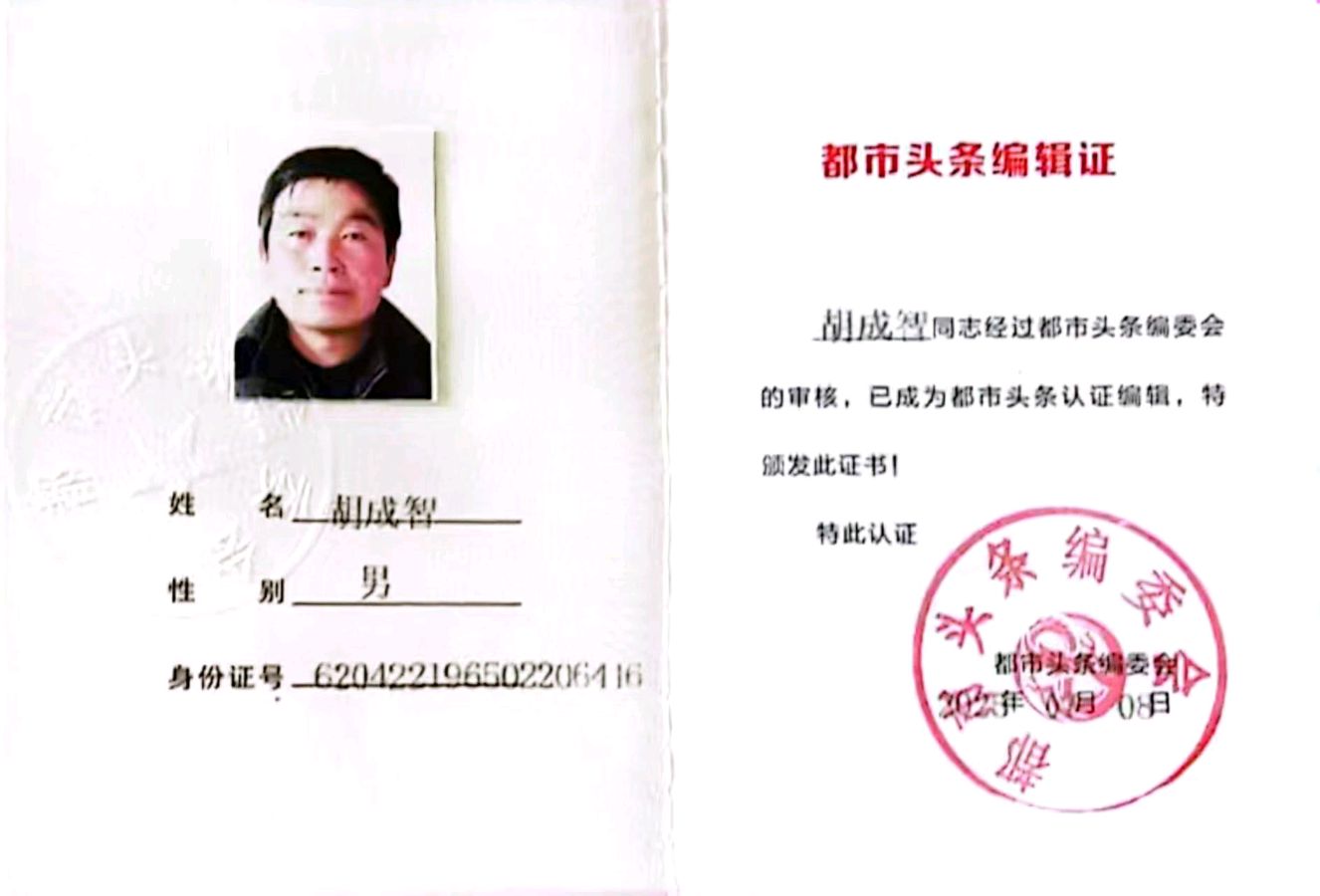

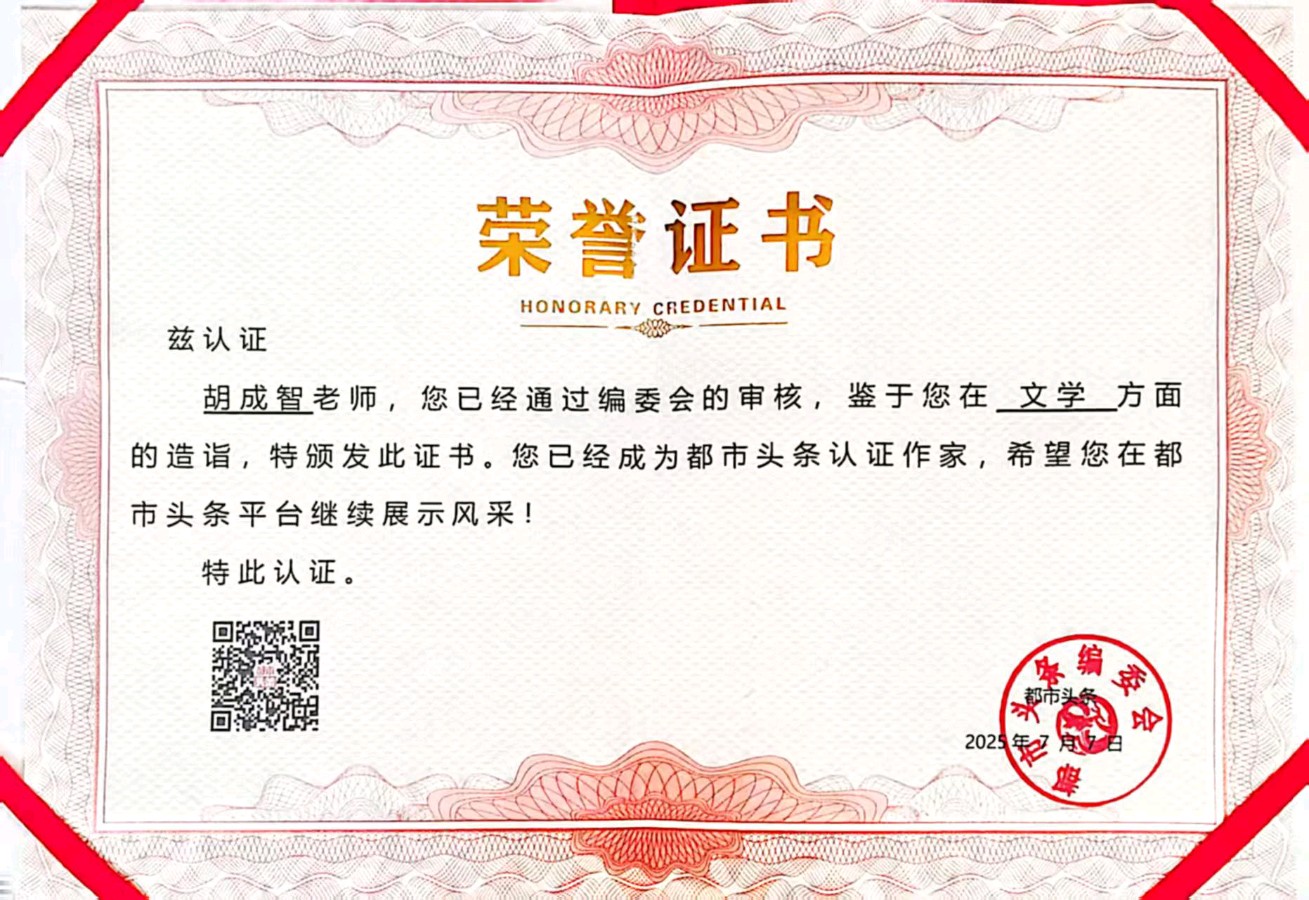

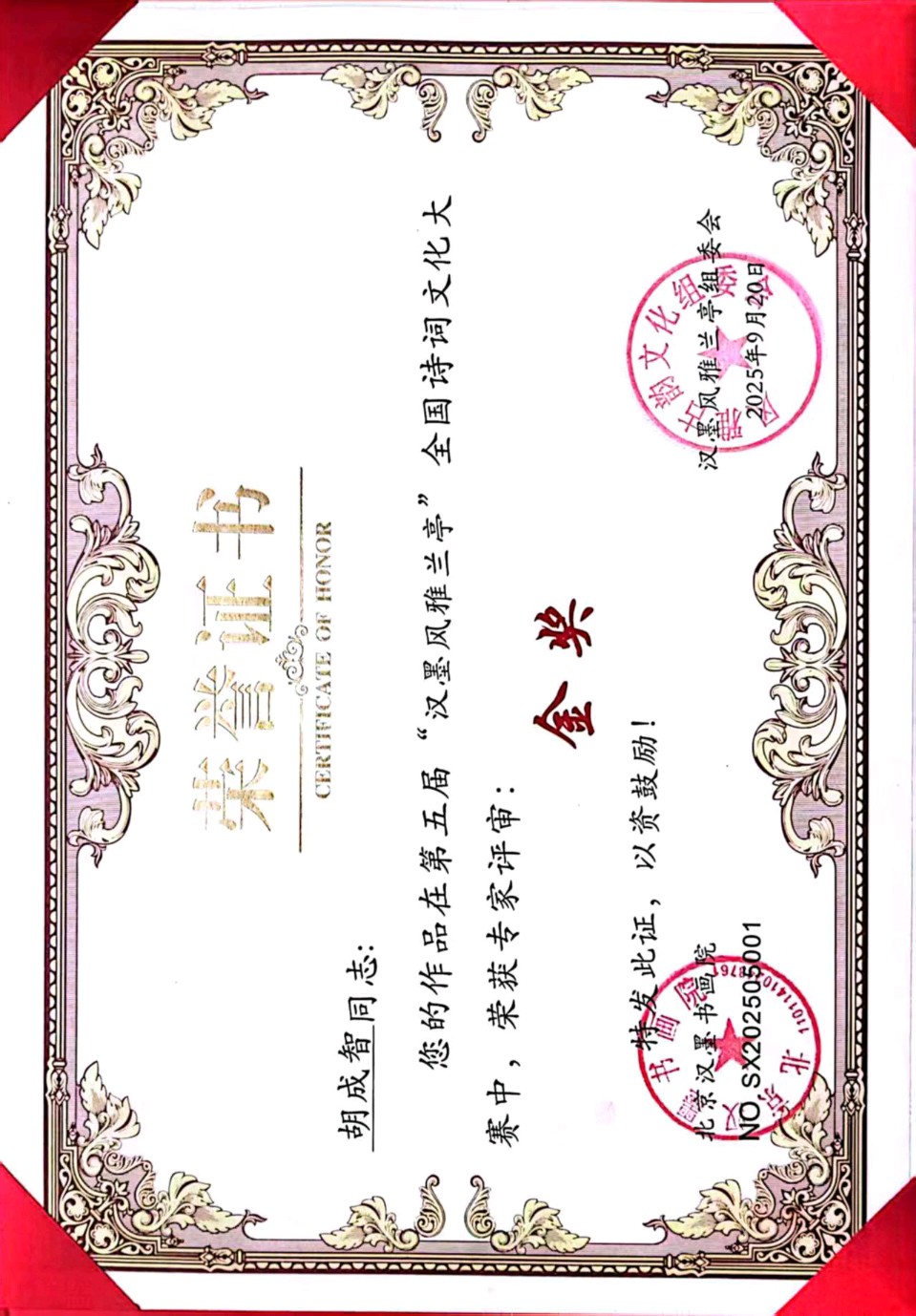

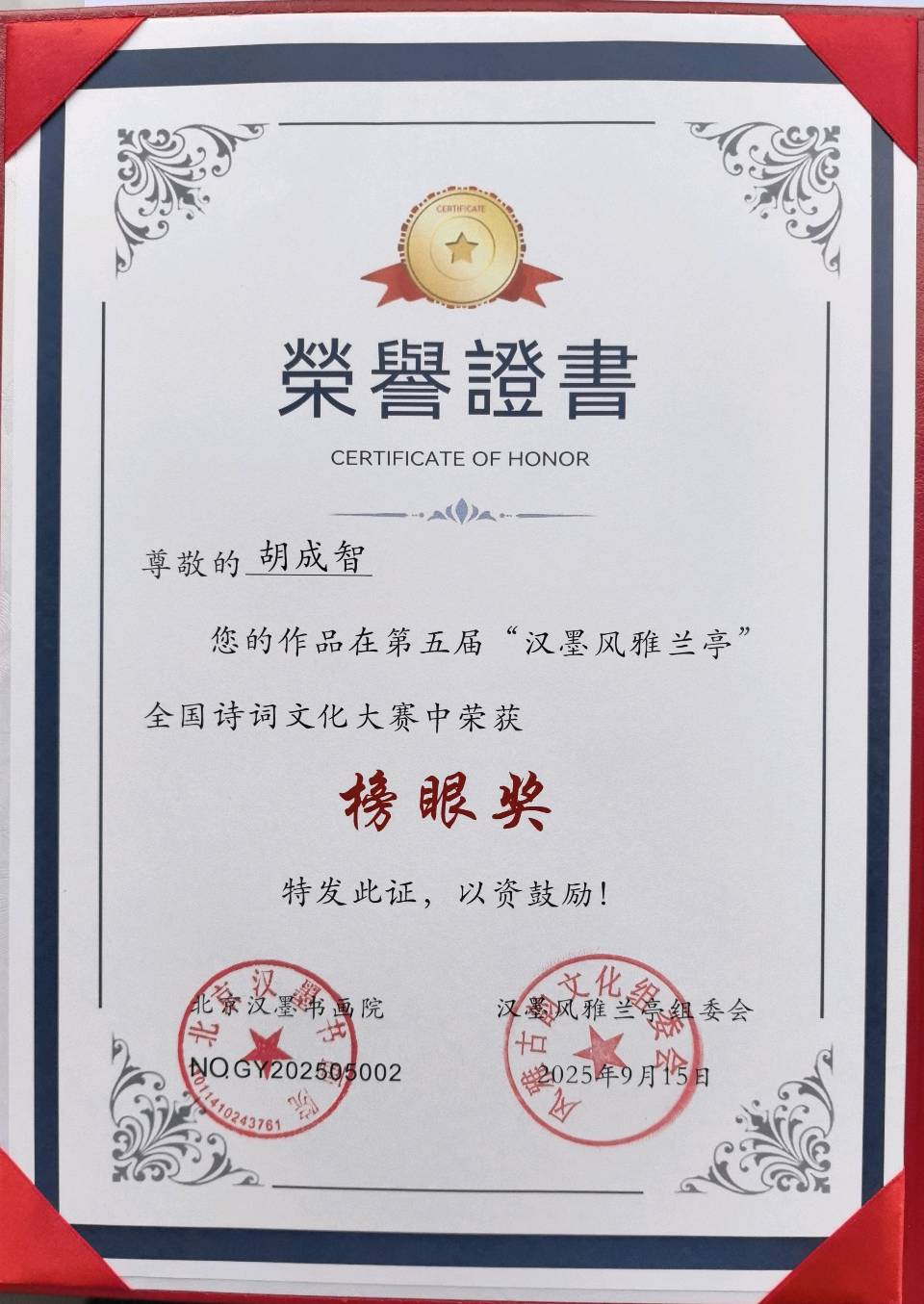

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获奖。

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点