第十三章 暮雪叩门惊客至 疑眸暗藏未了因

腊月二十三,灶王爷上天言事的日子。天色比往日沉得更低,灰蒙蒙的云层仿佛就压在茅草屋顶上,酝酿着一场更大的雪。阿婆一早起来,便念叨着要扫尘,祭灶,虽家徒四壁,仍想图个吉利,盼着来年能少些灾殃。

沈知涯帮着将屋里仅有的几件物什擦拭干净,又拿着比他还高的扫帚,费力地清扫院中昨夜新落的积雪。寒风如刀,刮在脸上生疼,但他心中却有种奇异的平静。这些琐碎的劳作,仿佛能暂时填满他空茫的内心,让他暂时忘却外界的血腥与无常。

阿婆在灶间忙碌,将最后一点黍米和着挖来的野菜根茎熬粥,嘴里哼着不成调的、古老而苍凉的歌谣,那歌声混着粥香,在这方狭小的天地里悠悠回荡。

就在这短暂的、近乎祥和的氛围达到顶点时,院外那片被积雪覆盖的荒径上,传来了不同寻常的声响。不是风声,不是雪落,而是马蹄踏碎冻土的沉闷声响,以及车轮碾过积雪的吱呀声,由远及近,最终停在了篱笆院外。

沈知涯握着扫帚的手猛地一紧,心脏不受控制地狂跳起来。他“看”到,一股庞大而混杂的气场,如同无形的阴影,瞬间笼罩了这座孤零零的土坯房。那气场并非单一的兵戈煞气,也非流民的绝望,而是一种……沉郁的贵气与经年的忧思交织,其中还夹杂着一丝不易察觉的、锐利的警惕。

阿婆也听到了动静,从灶间探出头,脸上带着惊疑。这荒山野岭,除了逃难的流民,鲜有外人,更别提车马了。

“笃、笃、笃。” 敲门声响起,不轻不重,带着一种克制的礼节,却在这寂静的山野中显得格外突兀。

阿婆犹豫了一下,在围裙上擦了擦手,示意沈知涯躲到里屋去,然后才走到院门前,隔着篱笆问道:“谁呀?”

门外传来一个略显低沉,却颇为温和的男子声音:“老人家,叨扰了。我等是过路的行商,风雪阻路,车马难行,望能借宝地暂避片刻,讨碗热水喝。”

行商?沈知涯躲在里屋门后,透过缝隙向外望去。只见篱笆外停着一辆半旧的青篷马车,拉车的马匹喷着白汽,显得颇为神骏。车旁站着两人,为首者是一名身着藏青色棉袍、外罩玄色斗篷的中年男子,面容清俊,下颌留着短须,眼神温和中透着不易察觉的疲惫与深邃。他身后跟着一个身形精悍、作仆从打扮的汉子,目光如电,正不动声色地扫视着院落内外。

在沈知涯的“视野”里,那中年男子周身的气场最为奇特。底色是一种沉淀已久的、如同古玉般的温润光泽,这绝非寻常商贾所能拥有。但这温润之上,却缠绕着几缕极为深重、几乎化为紫黑色的忧思业力,如同锁链般束缚着他。而那仆从身上,则散发着经过严格训练的、收敛的锐气,显然是护卫之流。

这绝不是普通的行商。

阿婆毕竟是淳朴山民,见对方言语客气,不似恶人,又见风雪确实大了,心生怜悯,便打开了院门:“快进来吧,外面冷。”

中年男子拱手道谢,举止从容优雅。他与那护卫走进院子,目光掠过简陋的屋舍,最后在沈知涯藏身的里屋方向微微停顿了一瞬,虽只是一瞥,沈知涯却感到一股无形的压力,仿佛自己被看了个通透。

两人被阿婆让进外间。地方狭小,那中年男子坐在唯一的凳子上,护卫则肃立一旁。阿婆忙着去灶间倒热水。

中年男子的目光再次看似随意地扫过屋内,最后落在里屋门帘上,温和开口:“老人家,家中还有其他人?”

阿婆端着热水出来,闻言顿了顿,含糊道:“哦,是……是个远房的娃娃,过来住几天。”

就在这时,里屋的门帘被一只小手轻轻掀开了一角。沈知涯终究没能按捺住心中的好奇与那莫名的牵引,露出了半张脸,那双过于清澈沉静的眼睛,正好与中年男子探寻的目光撞个正着。

一瞬间,沈知涯感到对方身上那沉郁的气场似乎波动了一下。不是敌意,也不是惊讶,而是一种……难以言喻的审视与探究。仿佛在他身上,看到了什么不同寻常的东西。

中年男子看着他,脸上依旧带着温和的笑意,眼神却深了几分:“好灵秀的孩子。”他顿了顿,状似无意地问道,“不知小哥如何称呼?听口音,不似本地人。”

沈知涯心头一紧,抿紧了嘴唇,没有回答。

阿婆连忙打圆场:“乡下娃娃,怕生,不懂礼数,贵人莫怪。”她将热水递过去,“喝点热水暖暖身子吧。”

中年男子不再追问,接过陶碗,道了谢,低头慢慢啜饮着热水。但他身上那股针对沈知涯的、细微的探究之意,却并未消散。

沈知涯能“看”到,那缕探向自己的意念,并非恶意,更像是在确认什么。确认他是否具有威胁?还是确认他……是否与某种他们追寻的“因果”有关?

他悄悄退回里屋,背靠着冰冷的土墙,心中波澜起伏。这突如其来的访客,绝非偶然。他们身上那沉郁的贵气和未解的业力,与这北方的牵引,是否存在着某种关联?

窗外,雪越下越大了,密集的雪片敲打着窗纸,发出沙沙的声响,仿佛在掩盖着什么,又仿佛在预示着,他这短暂的安宁,即将被打破。未了的因果,正以另一种方式,悄然逼近。

---

第十四章 玄机暗语试深浅 慧心一点识渊源

热水饮尽,暖意稍复,屋内的气氛却并未因此松弛。那中年男子并未急于离去,反而与阿婆闲话起家常,问及今年的收成,山里的情况,言语温和,态度恳切,令人如沐春风。但沈知涯在里屋听得分明,那温和之下,藏着不着痕迹的探询。

阿婆心思单纯,只当是贵人关心民瘼,便絮絮叨叨地说起年景不好,赋税沉重,村里人逃的逃、死的死,言词间满是沧桑与无奈。

中年男子静静听着,不时颔首,眼神里流露出真诚的同情。然而,当阿婆的话语稍歇,他却话锋微转,目光似是不经意地再次瞟向里屋方向,语气平和地问道:“如今世道艰难,人心不古。老人家独居于此,能有这般善心收留孤弱,实在令人敬佩。却不知……可曾听闻这左近,有什么不同寻常的人或事发生?譬如……一些行踪诡秘的僧道,或是谈论机锋、行为异于常人之辈?”

僧道?机锋?

沈知涯心中猛地一跳,荒寺中那位神秘异僧的身影瞬间浮现在脑海。那僧人的话语,如同刻在他心版上,字字清晰。难道……这两人是为追寻那僧人而来?

阿婆茫然地摇了摇头:“僧道?这年头,活人都见不着几个,哪还有化缘的和尚道士哟。行为异常的……唉,逃难来的,哪个不是失魂落魄的,都算异常吧。”

中年男子眼中掠过一丝微不可察的失望,但很快便掩饰过去。他沉吟片刻,忽然吟道:

“月落不随人心,乌啼即是菩提。”

声音不高,却如同惊雷,在沈知涯耳边炸响!

这正是那荒寺异僧对他所言!此人怎么会知道?!是巧合,还是……

他几乎要冲口而出,但残存的理智让他死死咬住了下唇。他紧紧攥着拳头,强迫自己冷静下来,仔细“观察”着外间那男子的反应。

吟完这句,那男子便不再言语,只是端起空碗,看似随意地把玩着,眼角的余光,却如同最精准的尺子,度量着里屋门帘后的每一丝动静。

他在试探!

沈知涯明白了。此人并非笃定他知道什么,而是在用这句蕴含机锋的话作为诱饵,观察他的反应。若他表现出异样,便证实了他与那僧人有关联,或者……他本身便是“不同寻常”之人。

好深的心机,好厉害的试探!

沈知涯屏住呼吸,将全身的感知收敛到极致,如同受惊的幼兽蜷缩回巢穴深处。他不能让对方察觉任何异常。那僧人于他有点拨之恩,其行踪莫测,定然不愿被外人追寻。而他自己这双能“看见”的眼睛,更是绝不能暴露的秘密。

外间陷入了一种微妙的寂静。只有雪花扑簌落地的声音,和灶膛里柴火偶尔爆开的噼啪轻响。

那中年男子等待了片刻,未见任何回应,脸上依旧挂着温和的笑意,眼神却几不可察地深沉了一分。他放下陶碗,对阿婆拱手道:“多谢老人家热水之恩,风雪稍歇,我等还需赶路,不便久留。”

阿婆忙道:“这雪正大着呢,再多歇会儿吧?”

“不必了,行程紧迫。”男子站起身,那护卫立刻上前,将一件东西塞到阿婆手里,沉甸甸的,是一小块碎银子。

阿婆推辞不要,那男子却已转身向外走去。在即将迈出屋门的那一刻,他脚步微顿,头也未回,却像是自言自语,又像是说给某个特定的人听,声音轻得几乎被风雪淹没:

“故人之后,流落至此,可惜,可叹。”

说罢,便与护卫径直出了院门,登上马车。鞭响马嘶,车轮轧着积雪,渐渐远去,最终消失在茫茫雪幕之中。

沈知涯站在里屋,浑身冰冷,如同坠入冰窟。

“故人之后”!

这四个字,像四把冰冷的锥子,刺入他的心脏!他是在说自己吗?他认得自己?他口中的“故人”是谁?是父亲沈文谦?还是……与沈家有着更深远纠葛的什么人?

此人究竟是谁?他追寻那异僧目的何在?他最后那句意味深长的叹息,是惋惜,是警告,还是……某种暗示?

无数的疑问如同潮水般涌上心头,让他感到一阵眩晕。他原本以为逃离苏州,便能暂时摆脱沈家的业力纠缠,却没想到,在这北地荒村,以这样一种方式,再次被拖入更深的迷雾之中。

阿婆拿着那块碎银,走进里屋,脸上带着困惑与不安:“涯哥儿,那两位贵人……说话古里古怪的,还给了这么多钱……”

沈知涯看着阿婆手中那锭在昏暗光线下闪着微光的银子,只觉得那光芒无比刺眼。这不仅仅是答谢,更像是一种……标记,或者说,一种无声的宣告——我们来了,我们看到了你。

他走到窗边,望着窗外漫天飞舞、似乎要掩盖一切痕迹的大雪,心中却没有丝毫安宁。那离去的马车,仿佛不是消失在风雪中,而是驶入了他未来命途的更深处,带来了更多未知的变数与危机。

慧心一点,识得渊源暗涌。

玄机暗语,揭开前路迷障。

他知道,他不能再在这里停留太久了。

---

第十五章 心潮暗涌别意生 风雪孤影再启程

自那两位神秘客离去后,沈知涯便陷入了一种无声的焦灼之中。表面看来,他依旧帮着阿婆做些杂事,吃饭,睡觉,沉默而安静。但在那平静的外表下,心湖早已被投入巨石的波澜所取代。

他无法停止思考那中年男子的身份,那试探的机锋,以及最后那句石破天惊的“故人之后”。每一个细节都被他反复咀嚼,试图从中拼凑出真相的碎片。

此人气度不凡,绝非寻常商贾,更似久居上位者。他追寻异僧,所为何事?求道?解惑?还是……为了某种更实际的目的?他认出自己,是基于容貌的相似,还是某种更玄妙的感应?他口中的“故人”,是友是敌?

这些问题如同蛛网,层层缠绕着他。更让他不安的是,他隐隐感觉到,自己在此地的停留,或许已经给阿婆带来了潜在的危险。那两人既能找到这里,其他人呢?若他们心怀歹意,阿婆一个孤老婆子,如何能抵挡?

他“看”着阿婆身上那稳定而温暖的浅黄色光晕,心中充满了不舍与愧疚。是阿婆在他最濒临死亡的时候给了他温暖和生机,这份恩情,重于泰山。他不能因为自己的缘故,而让这片净土沾染上丝毫业力的污浊。

另一方面,那指向北方的牵引感,在经过此次事件后,似乎变得更加清晰、更加强烈了。仿佛那离去的马车,无形中为他指明了方向,或者说,加速了某种因果的汇聚。

走,必须走。

这个念头一旦生出,便如同荒草般在他心中疯长。

他开始更加沉默,常常一个人望着北方出神。夜里,他躺在炕上,听着阿婆均匀的呼吸声,心中进行着激烈的挣扎。离开,意味着再次独自面对外面的风雪、饥饿、兵祸与未知的危险。留下,固然安稳,却可能引来更大的祸端,也违背了那冥冥中的牵引。

几天后的一个清晨,雪后初霁,天色湛蓝,阳光照在雪地上,反射出刺眼的光芒。阿婆早早起来,准备将院里积雪再清理一番。

沈知涯走到她身边,没有像往常一样拿起工具,而是静静地站着。

阿婆察觉到了他的异样,停下动作,看着他:“涯哥儿,怎么了?”

沈知涯抬起头,迎着阿婆慈祥而关切的目光,心中一阵酸楚。他张了张嘴,声音有些干涩:“婆婆……我,我要走了。”

阿婆愣住了,脸上的皱纹似乎瞬间加深了许多:“走?去哪儿?这冰天雪地的,你一个娃娃……”

“北边。”沈知涯指了指北方,眼神坚定,“我有必须去的理由。”

阿婆看着他,沉默了。她活了这么大岁数,经历过太多悲欢离合,早已看出这个孩子非同一般,身上背负着寻常人没有的沉重。她伸出粗糙的手,摸了摸沈知涯冰凉的脸颊,叹了口气:“婆婆知道,留不住你。你这孩子,心里装着事呢。”

她没有再多问,只是转身走进屋里,开始默默地为他准备行装。将家里所剩不多的干粮——几个冻得硬邦邦的杂面馍馍,仔细包好,塞进他的包袱。又拿出针线,将他磨破的衣角、开裂的鞋帮,细细地缝补了一遍。动作缓慢而专注,仿佛要将所有的牵挂与祝福,都缝进那一针一线里。

沈知涯站在一旁,看着阿婆佝偻的背影在灶台的微光里忙碌,鼻腔酸涩,眼前一片模糊。他强忍着,没有让泪水掉下来。

“娃娃,”阿婆将补好的包袱递给他,声音有些哽咽,“外面世道乱,人心险,你要……多加小心。饿了就讨口吃的,冷了就想办法找地方躲躲。凡事……别强出头,保住性命最要紧。”

沈知涯重重地点了点头,接过包袱,感觉那包袱沉甸甸的,装满了阿婆无私的爱与担忧。他跪下来,对着阿婆,恭恭敬敬地磕了三个头。

“婆婆救命之恩,知涯……永世不忘。”

阿婆连忙扶起他,老泪纵横:“快起来,孩子……好好的,一定要好好的……”

没有更多的言语,所有的情感都融在了这无声的泪眼与紧紧的搀扶之中。

沈知涯背起包袱,最后看了一眼这间给予他短暂安宁的土坯房,看了一眼泪眼婆娑的阿婆,然后毅然转身,推开了那扇低矮的院门。

门外,阳光耀眼,雪野无垠,寒风凛冽。

他迈开脚步,再一次,独自一人,踏上了前往北方的路途。身后,是阿婆倚着门框、久久凝望的身影,那身影在无边的雪地里,显得那么渺小,又那么伟大。

风雪孤影,渐行渐远。

前路漫漫,因果相随。

这一次,他的脚步更加坚定,目光也更加沉凝。因为他知道,他所追寻的,不仅仅是北方的某个地点,更是缠绕在他和这个时代身上的、所有未解之谜的答案。

---

第十六章 跋涉寒原砺心志 寂寥天地一微尘

离开了阿婆温暖的小屋,重新踏入冰天雪地的荒原,沈知涯感受到的不仅是身体上刺骨的寒冷,更有一种精神上的巨大落差。仿佛从一场短暂而美好的梦境,骤然坠回冰冷坚硬的现实。

北风如同无数把冰冷的锉刀,无情地刮削着他的脸颊和裸露的皮肤。积雪没膝,每迈出一步都需要耗费巨大的力气。阳光照在雪原上,反射出令人眩晕的白光,时间一长,眼睛便刺痛流泪,视线开始模糊。他不得不经常停下来,揉搓冻得麻木的双手和双脚,防止冻伤。

身体的苦楚尚可忍受,最磨人的是那无孔不入的孤寂。天地苍茫,四野无声,唯有风雪的呼啸陪伴左右。放眼望去,除了白,还是白,偶尔能看到几株在风雪中顽强挺立的枯树,枝桠扭曲,如同向天祈求的绝望手臂。在这种极致的空旷与寂静中,个体显得如此渺小,如此微不足道,仿佛随时会被这片白色的洪荒吞噬,不留一丝痕迹。

他回想起阿婆屋里的温暖,那跳动的灶火,那碗热腾腾的菜粥,阿婆絮叨而关切的话语……这一切如今都成了遥不可及的奢侈。强烈的对比,让眼前的困境显得更加严酷。

但他的心志,却在这一次次的艰难跋涉中,被磨砺得愈发坚韧。流民队伍的混乱、山谷中的屠杀、荒村的死寂、阿婆的善心、神秘客的试探……这些经历如同炽热的烙铁,在他年轻的心灵上刻下了深深的印痕。他不再是最初那个离开沈家时,只有空茫感知和模糊恐惧的少年了。

他开始更深刻地理解那异僧的话语,理解“业”与“因果”的无处不在。这严酷的冰雪,何尝不是一种“业”?是天地运行的法则,是乱世凋敝的体现。而他此刻承受的饥寒与孤寂,既是离开沈家、北上追寻这一系列选择所带来的“果”,或许也是他未来必须承担的某种“业”的组成部分。

他学会了更有效地保存体力,寻找背风的坡地或岩石缝隙稍作休憩,辨别哪些雪下的草根或许可以充饥(尽管苦涩难咽)。他也更加警惕,时刻用他那异于常人的感知探查着四周。他能“看”到雪原之下被掩盖的生命痕迹——冬眠动物的微弱气息,深埋草籽的顽强生机,甚至是一些冻毙于此的人或动物残留的、即将彻底消散的业力碎片。

这一切,都让他对“生”与“死”、“存在”与“消亡”有了更直观的体认。

有一次,他在一处避风的山坳里,发现了一具几乎被积雪完全掩埋的骸骨,看衣着像是某个逃难的读书人,身边还散落着几本被冰雪浸透、字迹模糊的书籍。他静静地站在那里,“看”着那骸骨上空无一物的虚无——业力已彻底消散,归于天地。没有恐惧,没有悲伤,只有一种物伤其类的、深沉的寂寥。

功名利禄,诗书文章,最终都敌不过这冰雪的消磨,化作黄土一环。

那么,人活一世,挣扎求存,爱恨情仇,究竟所为何来?难道真的只是为了在这巨大的业力之网中,完成一场或长或短的“偿还”吗?

这个问题,没有答案。或许,答案本身就藏在这无尽的跋涉与观察之中。

他继续向前。饿了,啃一口冻得硬如石块的杂面馍馍;渴了,抓一把干净的雪塞入口中。脚上的破鞋早已被雪水浸透,冻得失去了知觉,只是机械地迈动。脸被冻得开裂,渗出血丝,又被寒风冻住。

但他眼神中的光芒,却并未熄灭。那是一种混合了疲惫、坚忍、以及某种奇异求知欲的光芒。他想要看清,想要弄明白,这笼罩在霜雪与业力之下的世界,究竟隐藏着怎样的秘密?而他自身,在这漫无边际的因果洪流中,又将扮演怎样的角色?

寂寥天地,他如一微尘,飘摇向前。

心志如铁,于寒原砥砺,渐露锋芒。

他不知道终点在何方,但他知道,只要还能迈动脚步,就不能停下。北方那冥冥中的牵引,是他此刻唯一的方向,也是支撑他在这绝境中,走下去的全部信念。

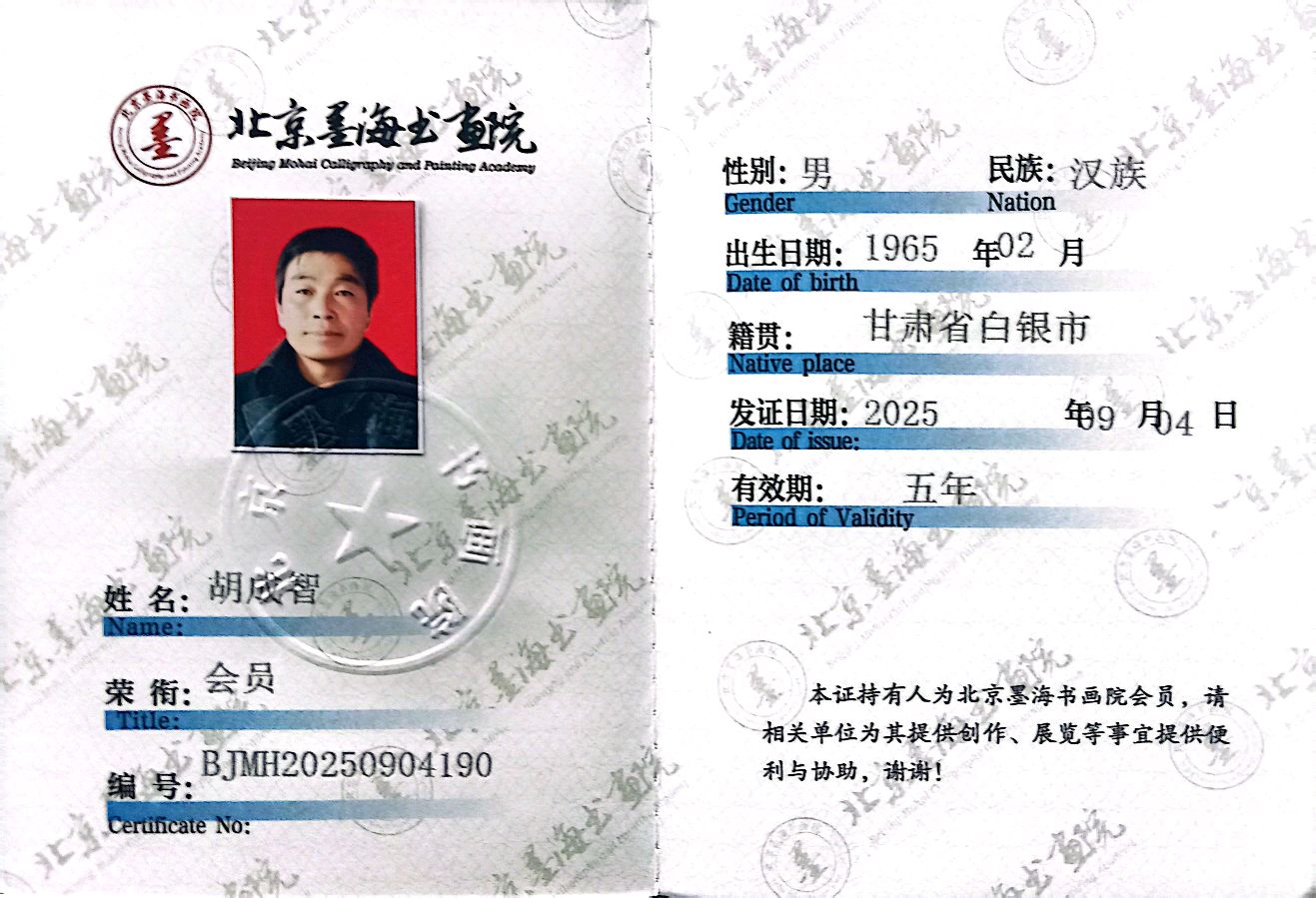

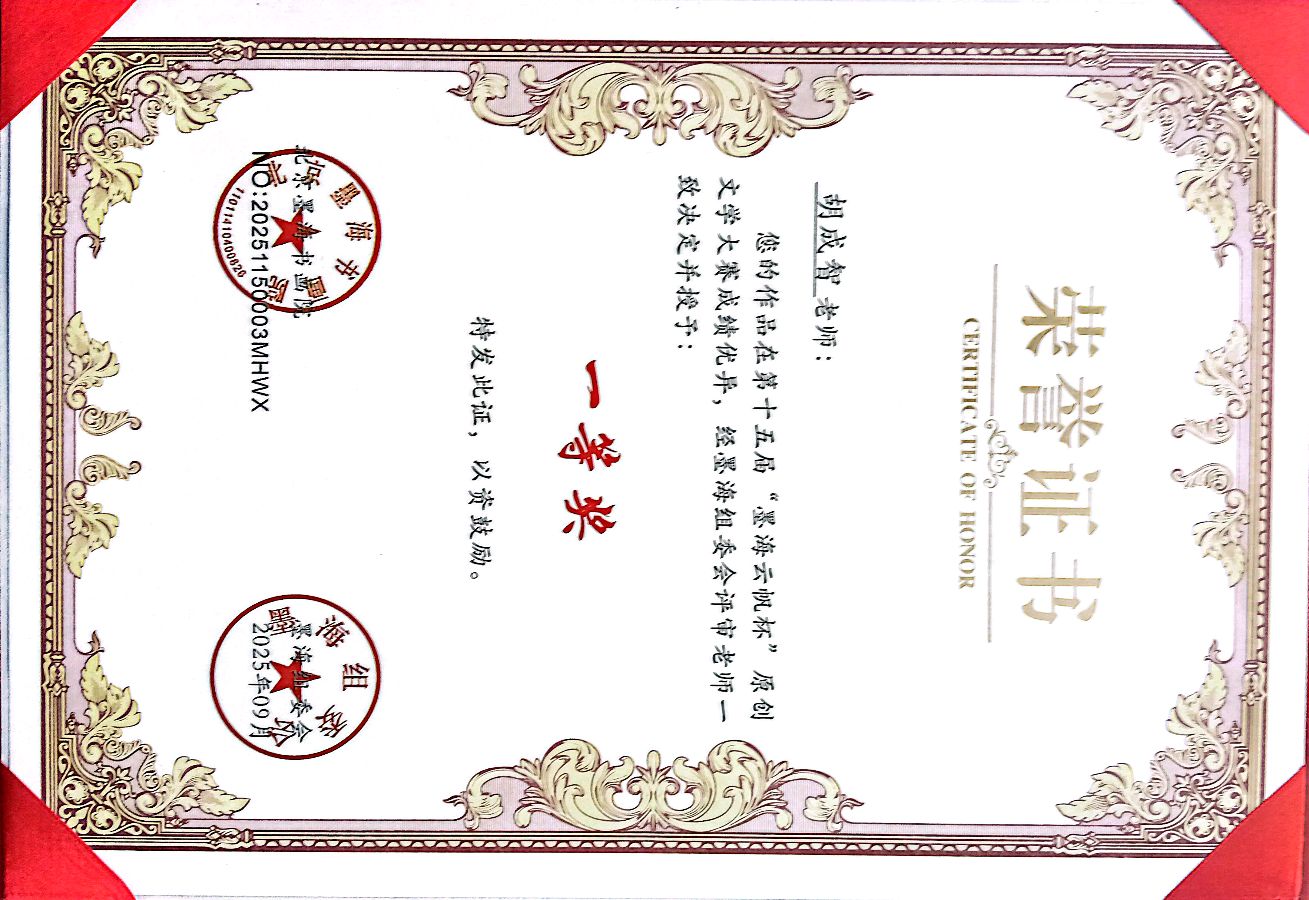

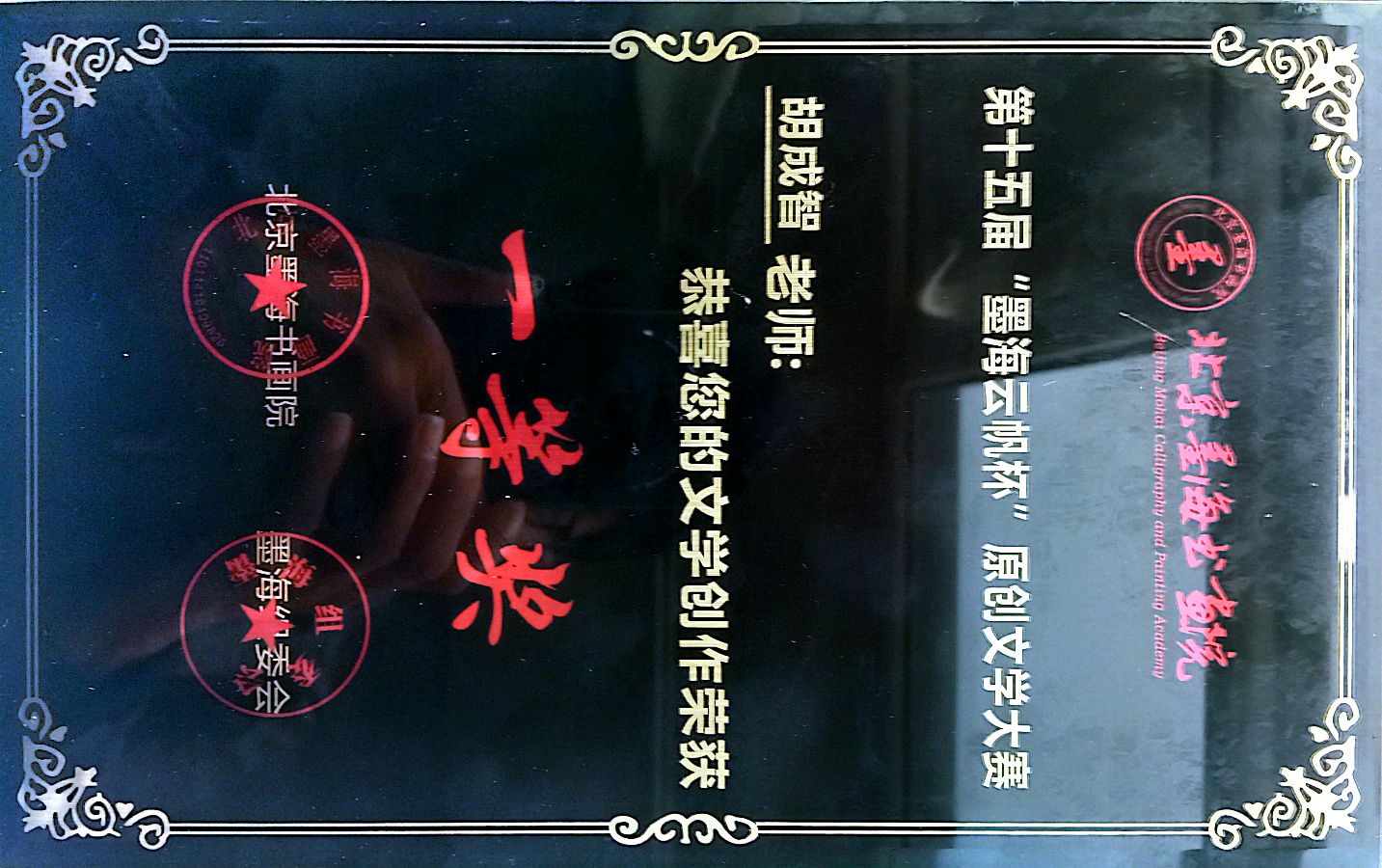

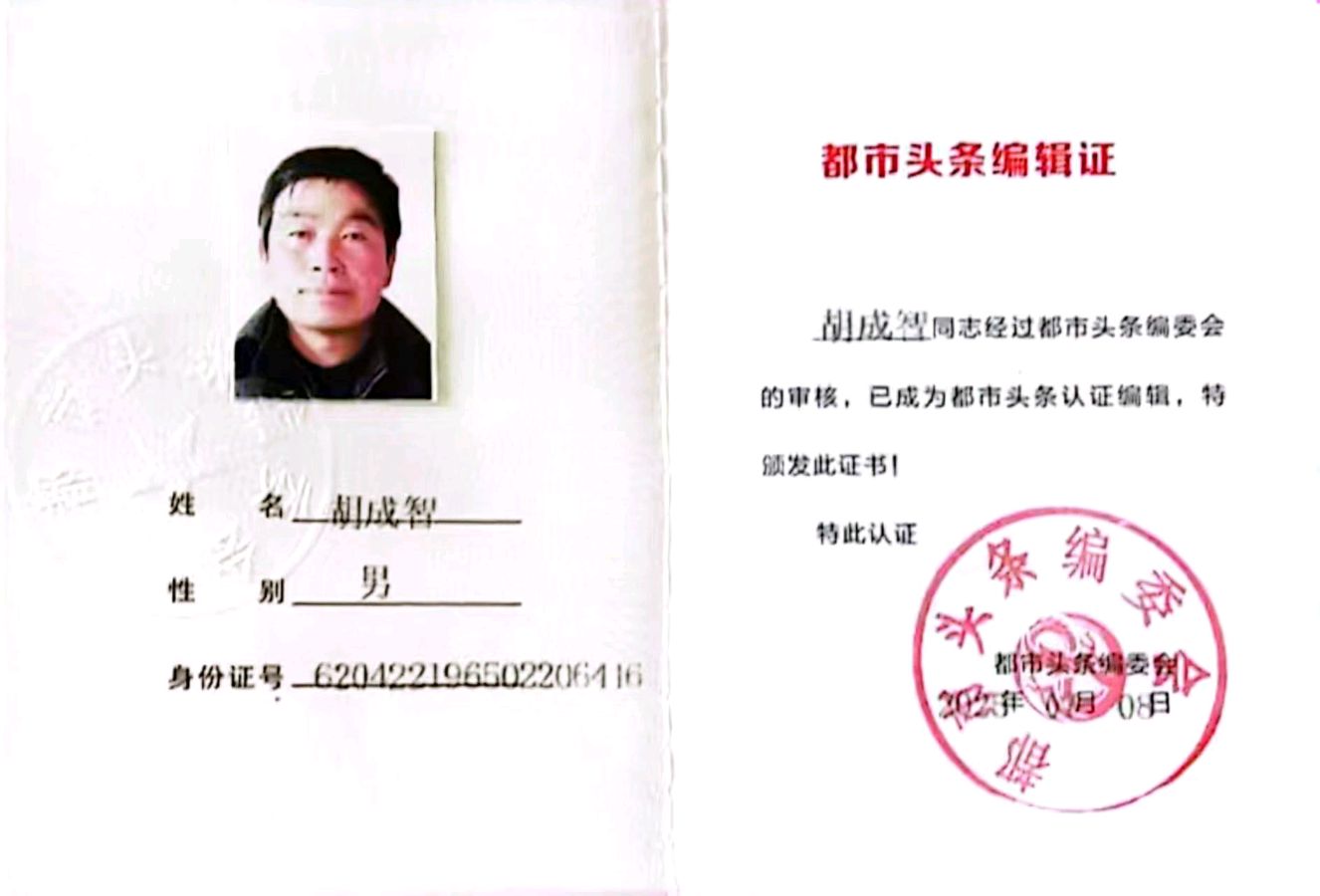

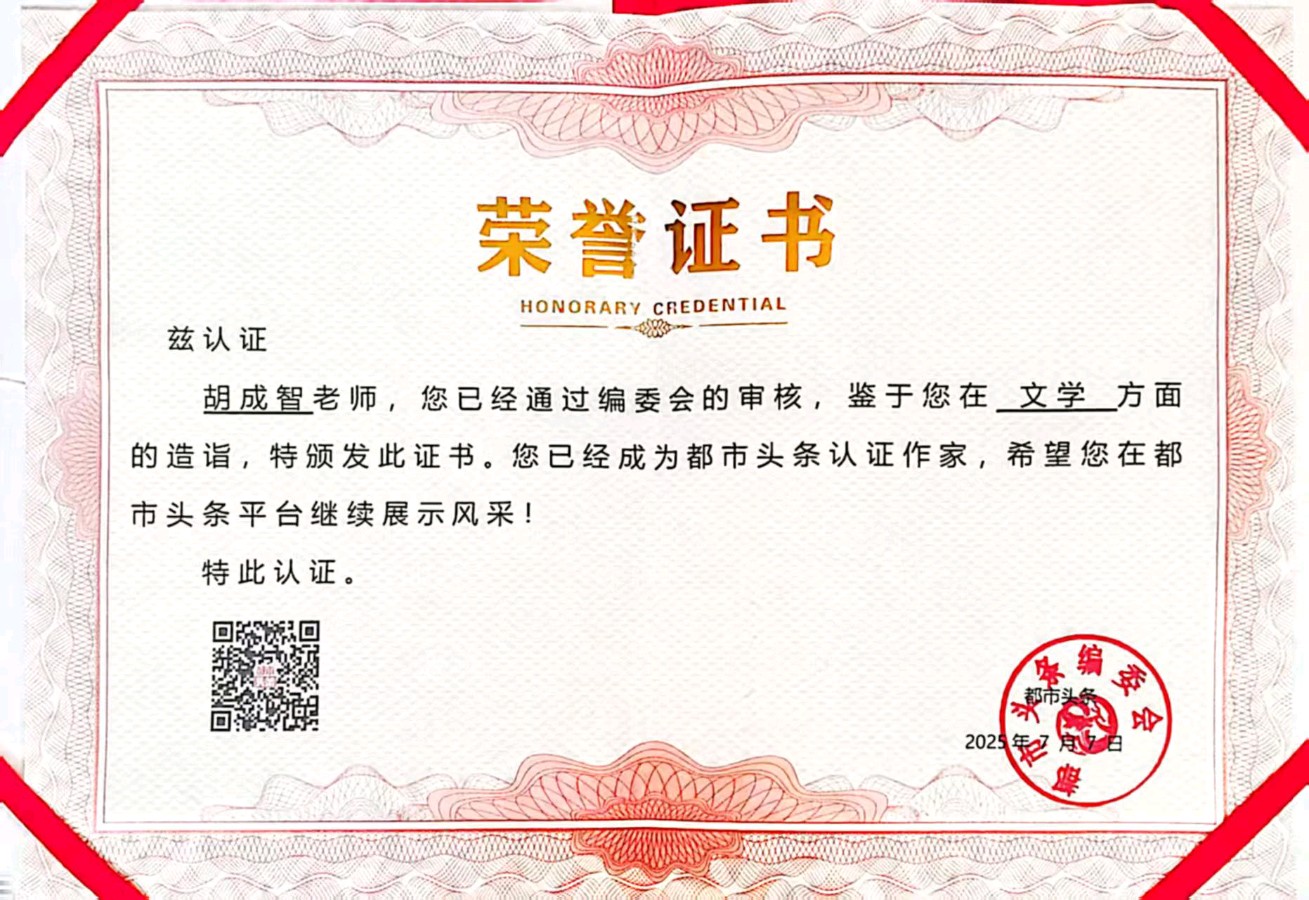

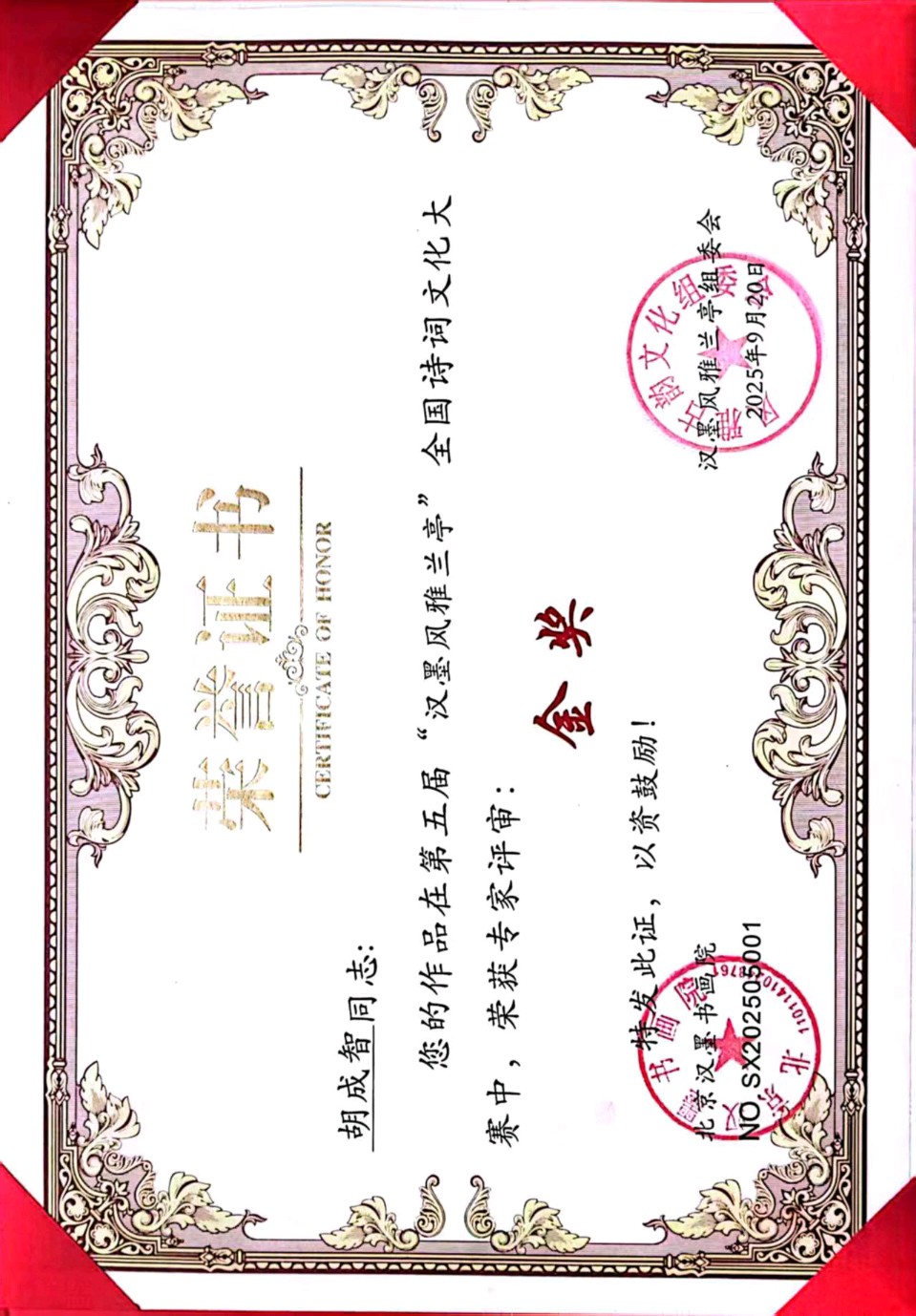

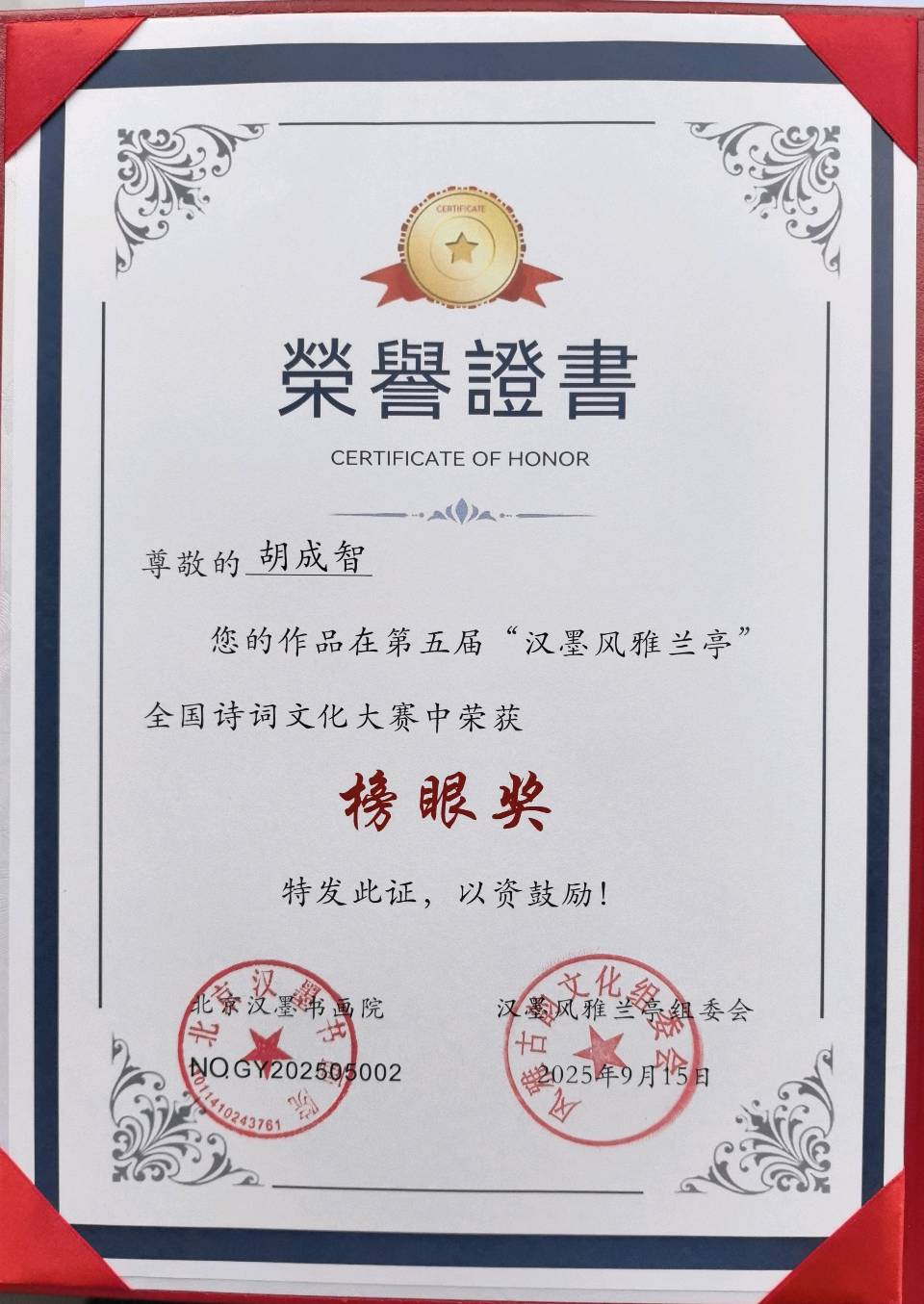

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获奖。

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点