精华热点

精华热点

一桃一李总关情

——记我的初中班主任王友中

文/杨海军

有种爱,不像亲情那么浓烈,却像小溪流进心田;不像爱情那么火热,却像冬天的小太阳暖烘烘。这就是老师对学生的爱。我最难忘的,是初中班主任王友中老师。

王老师个子不高,常穿一身洗得发白的蓝中山装,领口的扣子一丝不苟扣到下巴;浓眉下眼神很亮,往讲台一站,闹哄哄的教室立刻安静得能听见针掉。别看他外表严肃,心里却像慈父一样,爱学生像爱自己的命,爱教书像爱春天。

王老师就想做好一件平凡事:让学生喜欢、家长放心、领导信任、社会认可。他明白“肚里有墨水,人才有精神”,更知道“要给学生一杯水,老师得有一桶水”。他每年自己花钱订教育杂志,如饥似渴地学别人的好课、好方法,琢磨教学的门道,苦练基本功。这股子钻劲儿,让他的课越来越精彩,他也成了区里有名的“教学能手”。

谁能想到,点燃我文学火苗、打开我看世界窗户的人,竟然是这位拿着三角尺、教数学的班主任?

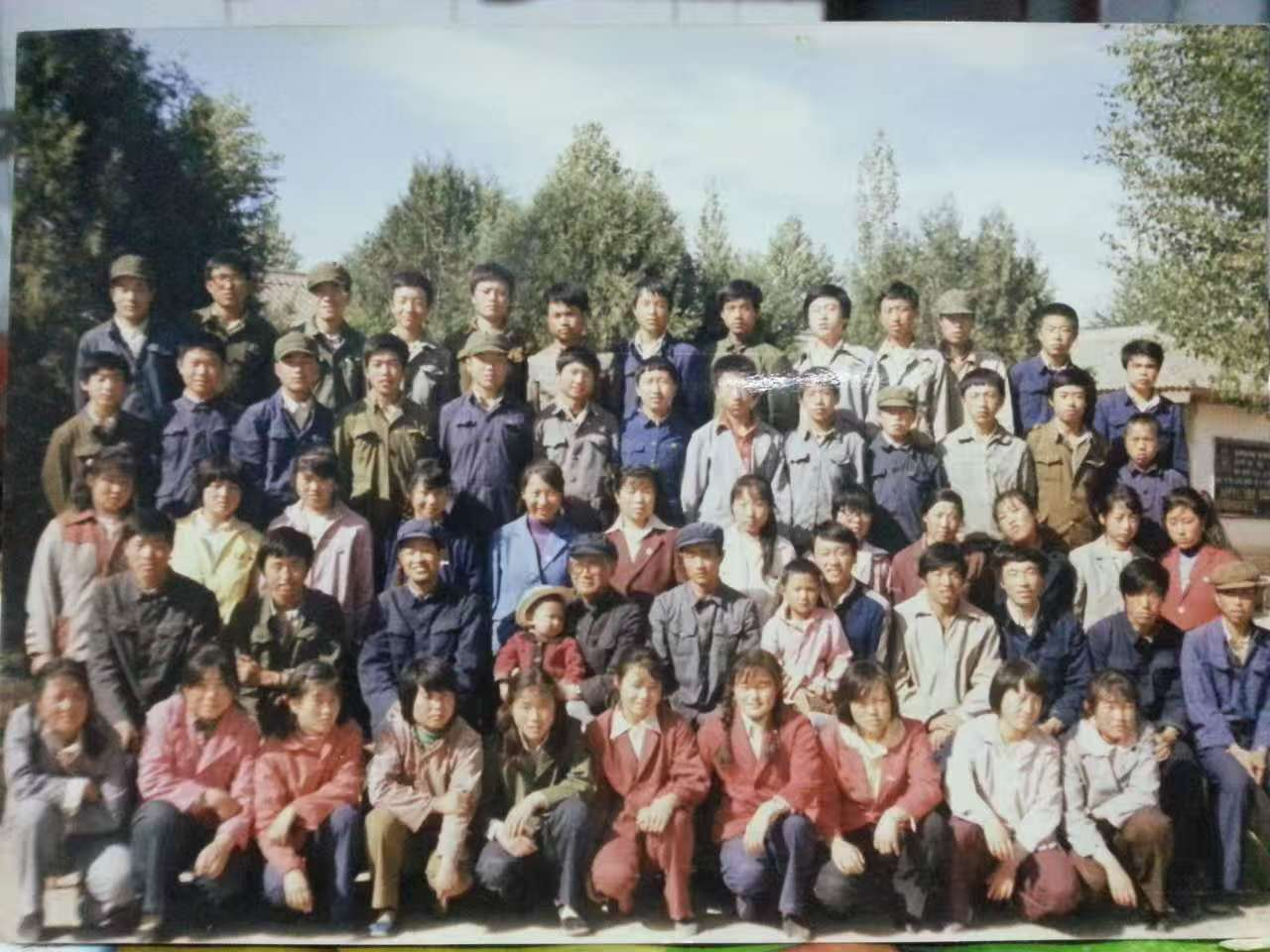

王老师懂得,教室的墙不是知识的边界。为了让我们爱上学习、热爱生活,他把课堂延伸到了更广阔的天地。他响应学校号召,把管班变成了我们成长的实践课:认真选班干部,每周雷打不动开班委会,总结问题,安排重点。他讲道理,重感情,带着大家干,师生关系特别好,带出了不少好学生。他这套管用的方法,让他带的馋口中学88届初中班,纪律变好了,学习劲头上来了,成绩也蹭蹭往上涨,硬是从后进变成了先进,样样工作都排前头。

他花心思最多的,是给我们开辟的文学“第二课堂”——这就像猛地推开一扇窗,外面世界的多彩、生活的滋味一下子涌进来,浇灌着我们干渴的想象力,点燃了探索的热情。

《新芽报》是这“第二课堂”的主阵地。在王老师的鼓励和支持下,我们自己动手:想题目、刻蜡纸、油印。搜肠刮肚写文章,天马行空画插图,收集乡里的新鲜事儿——每出一期小报,都像一场头脑风暴的狂欢。那带着油墨香、凝聚着大家心血的小报,是我们感受集体荣誉和创作快乐的地方,更是我们跳出课本,用想象去描绘心中世界的起点。报纸上那些稚嫩的字和画,是我们第一次试着给平凡日子加点诗意,给熟悉的山野涂上想象的色彩。它让我们相信,生活里藏着数不完的故事。班里因此更团结了,课外活动热热闹闹,每两周的文娱晚会,让大家亮出才艺,班级的心贴得更紧,更懂感恩。

这份对生活的观察和热爱,在运动会上找到了更热烈的表达。春秋季运动会,是班级荣誉的大比拼。在跑道上飞驰,耳边是震天的加油声,眼前是同学们拼尽全力的身影,汗水混着泥土味,这些都成了我后来写作的鲜活素材。它让我感受到生命的劲儿,明白了坚持和超越的意义。语文课上,当老师念出我写的充满真情的作文,那份挺起胸脯的甜蜜,一点不比在跑道上拿名次差。王老师打造的“第二课堂”,就这样用《新芽报》当笔,用运动会当墨,在我们青春的纸上,尽情挥洒着对生活的爱和对世界的好奇。

这份爱和好奇,很快飞向了更远的地方。我的第一篇通讯稿《馋口中学举行秋季运动会》在乡广播站播出了,“通讯员杨海军报道”的声音,一天三次响遍乡野,像惊雷震醒了沉寂的土地。那一刻,我清楚地感到,从《新芽报》里长出的想象力和对生活的热情,正乘着电波飞向远方。后来学校支持我们办《潮声》校报,课桌当案板,铺开蜡纸,铁笔划过沙沙响;油墨滚子碾过,字迹在糙纸上晕开——那冲鼻的墨香,比早晨的风还提神。这简陋的“编辑部”,就是我们梦想开始的地方。

对世界复杂性的认识和那份关心人的情怀,在一篇报道里突然清晰了,这背后,也有王老师教育智慧的滋养。他教法很活,知道有些学生缺爱,老一套“激将法”不管用甚至起反作用。他就换个思路,从真心关心入手,发现问题不急着批评,先“放一放”,从关心生活开始,等学生愿意说话了再慢慢引导。这种春风化雨的方式,也悄悄影响了我看世界和写世界的方式。

我写的第一篇人物通讯是关于老校长的:寒冬腊月,他踩着结满冰溜的羊肠小道,深一脚浅一脚,挨家挨户去劝回被爹娘叫去放羊的女娃回校读书。当带着油墨清香的报纸传到同学们手里时,我远远看见老校长独自站在操场白杨树下,粗糙的手指一遍遍、小心翼翼地摸着报上写他的那几行字,眼镜后面的眼眶有点发红。土屋里那点昏暗的油灯光,突然在我心里炸开一道亮——原来文字不只是纸上的墨,它是渡人的船,能把泡在苦水里的日子,一桨一桨撑到有光的地方。这震撼的领悟,正是王老师“第二课堂”和他育人智慧结出的果!它让我第一次摸到文字的温度和力量,也让我看到了书本之外,一个充满艰辛、挣扎但也饱含温情和坚守的复杂世界。这比任何课本都更深刻地教会我理解生活的分量和人性的光芒,从此,“记录人间冷暖”就刻进了我的骨子里。

多年后,当我写自传体小说《三中:饥饿的乐园与青春的微光》回忆那段岁月,当合上沾满黄土味的十二卷《山河路》百万字书稿,耳边仿佛又响起长长的汽笛声——那是文字铺成的轨道上,又一列满载人间烟火的火车正轰隆驶向远方。这支由王老师启蒙的笔,写过温暖的报道,分析过用心的工程,也承载过锥心之痛和无尽思念。那些“路桥杯”好新闻奖、全省新闻大赛一等奖、“文华杯”金奖等奖项,默默记着笔尖走过的悲欢长路。

谁能想到,当年手里那截短短的铅笔头,最后竟量遍了千里山河?师恩像大江大河,无声地滋养着生命两岸。王老师用几何题教会我探索世界的逻辑,更用他用心浇灌的“第二课堂”——那张放飞想象的《新芽报》、那场点燃生命激情的运动会、那盏照亮人性的油灯,以及他求真、务实、超越、创新的教育传承——为我打开了用文字建造的壮丽山河。正是这片天地,丰满了我们的想象,点燃了对生活的热爱,开启了对外面世界的好奇,最终练就了我对文学坚定的热爱与使命。我们那届学生是各行各业出人才最多的。

王老师的爱,是温暖的传递——学生在关爱里长成有知识、有品德、有担当的人,再把这份爱传给别人,回报社会。

就像风中的蒲公英种子,带着最初刻在蜡纸上的誓言,飞向下一个等待播种的荒野——那里没有标准答案,只有老师点亮的星光,在人生的长夜里倔强地亮着,像一片璀璨星河,永远闪耀,温暖每个角落,指引所有被点亮的灵魂,去找到自己独一无二的路。

杨海军,男,七十年代生,甘肃定西人,高级政工师,党校研究生,2001年加入甘肃省作家协会,出版有《春天恋歌》(2002年由甘肃人民出版社出版)、《问路宝天》(2009年由中国文联出版社出版)、《我的祖国河山游》、《洋芋花开赛牡丹(散文集)》、《酸刺烈焰(杂文集)》》等100多万字个人专著。