第六十三章:冬日暖阳

上海的冬天,以一种湿冷彻骨的方式宣告着它的来临。黄浦江上吹来的风,裹挟着水汽,穿透弄堂,钻进阁楼每一个缝隙。然而,与去年此时在病榻上瑟瑟发抖、濒临绝望的境况相比,今年的冬天,似乎多了一丝人间的暖意。

林望川的身体状况已稳定许多,虽然依旧比常人畏寒,但至少不再需要苏缱绻用体温去为他驱寒。他们的经济状况依旧拮据,但经过近一年的挣扎与调整,总算有了一套勉强维持运转的模式。林望川的翻译工作趋于稳定,苏缱绻持家也更加精打细算,偶尔的零工收入像意外的惊喜,点缀着清贫的日子。

一个难得的、有着明媚却毫无温度的冬日午后,阳光透过小窗,在金黄色的光柱里,无数微尘缓慢飞舞。林望川坐在窗边的旧椅子上,膝上盖着一条虽然陈旧却浆洗得干净的薄毯,正专注地翻译着一篇关于欧洲建筑思潮的评论。他的手指依旧算不上十分有力,但握笔已然稳健,字迹恢复了七八分从前的清秀,只是偶尔在笔画末端,还残留着一丝不易察觉的、显示着曾经虚弱痕迹的微颤。

苏缱绻坐在他对面,就着这宝贵的阳光,缝补着他一件肘部磨得极薄的毛衣。阳光勾勒出她低垂的眉眼和认真抿起的嘴角,针线在她手中灵巧地穿梭,发出细微的“窣窣”声。

阁楼里很安静,只有笔尖划过纸张的沙沙声,和针线穿过布料的细微声响。空气中弥漫着阳光晒暖灰尘的独特气味,以及一丝若有若无的、来自林望川墨水的微腥和蘇缱绻手中棉线的清香。

没有言语,却有一种难以言喻的安宁与和谐在静静流淌。这一刻,他们不再是挣扎于生存线上的逃亡者与病患,而更像是一对在平凡日子里,各自忙碌、相互陪伴的寻常男女。外界的风霜、未来的迷茫,似乎都被这方寸之间的暖阳暂时隔绝在外。

林望川偶尔会从稿纸上抬起头,目光掠过苏缱绻在阳光下发光的侧影,看着她专注穿针引线的模样,心中会泛起一片柔软的平静。而苏缱绻也会在他停笔思索的间隙,抬眼看看他,见他神色平和,便又安心地低下头去。

这冬日的暖阳,并不炽热,却恰到好处地温暖了这间陋室,也温暖了两人饱经沧桑的心。它仿佛是一个短暂的休止符,让他们在命运的交响曲中,得以喘息,感受这来之不易的、近乎奢侈的平静与温情。

第六十四章:年关细账

腊月的风一天紧似一天,空气中开始弥漫起一种节日前特有的、忙碌而又带着些许焦躁的气息。弄堂里,家家户户开始筹备年货,腌制咸肉,晾晒香肠,谈论着年夜饭的菜单和走亲访友的计划。这种热闹,与阁楼里的清冷形成了鲜明的对比。

苏缱绻将那个记录着日常开销的、边角已经磨损卷起的小账本摊在桌上,眉头微微蹙起。林望川也放下了笔,坐到了她对面。年关将近,他们需要仔细核算一下手中的余钱,看看这个年该如何度过。

账本上的数字,依旧显得单薄。虽然林望川近几个月的稿费收入相对稳定,但上海的物价,尤其是年节时的物价,总是不讲道理地上涨。房租、药费(虽然已减少,但仍需偶尔调理)、米粮、煤球……这些固定支出像一个个贪婪的窟窿,吞噬着微薄的进项。

“米还能吃到开春,煤球也还够用一阵子。”苏缱绻的手指在账本上划过,声音平静,“只是……这年……”

她的话没有说完,但林望川明白。过年,对于中国人而言,有着非同寻常的意义。它意味着团圆,意味着辞旧迎新,意味着最起码的仪式感。哪怕再穷的人家,也会想办法在年夜饭的餐桌上添一道荤腥,给晚辈包一个哪怕最小的红封。

而他们,在这举目无亲的上海,这个年,该怎么过?

“买一刀红纸吧,”林望川沉默了片刻,开口道,“我写几副春联贴上,总要点缀些喜庆。”他的字已经恢复得不错,写春联绰绰有余。

苏缱绻点了点头:“再称半斤五花肉,和青菜豆腐一起,也能做个暖锅。”暖锅,是江南一带年节里常见的吃食,汤汤水水,热气腾腾,寓意团圆温暖,花费也不算太大。

他们一项项地计划着,将有限的铜板,掰成几瓣来花。没有奢望,只有最朴素的、对“年”的敬畏和对“新”的期盼。这个计划出来的年,寒酸得让人心酸,却又透着一股在绝境中也不肯放弃对生活最后一点热爱的倔强。

核算完毕,苏缱绻合上账本,抬起头,正好对上林望川的目光。那目光里,没有因清贫而生的窘迫,只有一种历经磨难后的平静,以及一丝对她如此精打细算的、深藏的怜惜。

“会好的。”他忽然轻声说,像是在对她说,也像是在对自己说。

苏缱绻怔了一下,随即,嘴角微微弯起一个极淡的弧度,点了点头:“嗯。”

年关细账,算的是生计,品的却是相依为命的滋味。

第六十五章:除夕夜话

除夕夜终于在一片稀稀落落的鞭炮声中到来。弄堂里比往日喧闹许多,各家各户窗口透出的灯光似乎都格外明亮,空气中飘荡着饭菜的香气和孩子们的欢笑声。

阁楼里,也难得地有了一丝过节的气氛。那张旧书桌被擦得干干净净,靠墙摆放着。桌上,一盏油灯代替了平日昏暗的台灯,跳动的火苗将小小的空间照得暖黄。桌子中央,摆着那个小小的暖锅,底下炭火正红,锅里的汤汁咕嘟咕嘟地翻滚着,白色的蒸汽带着肉香和菜香弥漫开来。旁边是一碟切得极薄的五花肉,一碟碧绿的青菜,还有一小块老豆腐。这便是他们的年夜饭了。

门楣上,贴着林望川亲手写的春联。红纸黑字,笔力虽不及巅峰时期雄健,却自有一股清韧风骨,写的是:“岁月更新人不老,江山依旧景长春。”横批:“否极泰来”。这简单的十四个字,寄托了他们内心深处最殷切的期盼。

两人相对而坐,默默地吃着这顿极其简单的年夜饭。暖锅的热气熏得人脸颊发烫,驱散了冬夜的寒意。窗外,偶尔有更响亮的鞭炮声炸开,映得窗纸一亮。

“小时候在北平,”林望川放下筷子,望着跳动的灯焰,声音有些悠远,“除夕夜,家里会摆上满满一桌菜,祭祖,守岁,孩子们等着拿压岁钱……院子里会挂满灯笼,亮如白昼。”

苏缱绻也停下了筷子,静静地听着。她的眼前,仿佛也出现了嘉兴老宅那个空旷而冷清的年夜,父亲严肃的脸,满桌精致的菜肴却食不知味的场景。

“虽然热闹,”林望川顿了顿,目光从灯焰上移开,落在苏缱绻被热气熏得微红的脸上,“却总觉得,不如现在……安心。”

这句话很轻,却像一颗石子投入苏缱绻的心湖。她抬起头,撞上他深邃而温柔的目光。那目光里,没有了往日的沉重与焦虑,只有一种历经劫波后的平静,以及一种难以言喻的、将她紧紧包裹其中的暖意。

是啊,纵然繁华落尽,纵然清贫如洗,但此刻,这一方陋室,一锅暖食,一盏孤灯,一个彼此懂得、相互依偎的人,却比任何喧嚣热闹的过往,都更让她感到真实和安心。

她没有说话,只是拿起公筷,将暖锅里最后一片煮得恰到好处的肉片,夹到了他的碗里。

窗外,零星的鞭炮声依旧,而阁楼内,一片寂静,却暖意盎然。

第六十六章:新春伊始

大年初一的清晨,上海笼罩在一片难得的宁静之中。昨夜的喧嚣散去,只有地面上残留的红色鞭炮碎屑,提示着节日的余韵。阳光依旧清冷,却带着一种崭新的、洁净的气息。

林望川和苏缱绻都起得比平日稍晚一些。按照旧俗,年初一不劳作,不争吵,要说吉祥话。他们换上了虽然半旧、却浆洗得干干净净的衣衫。林望川是一件青灰色的长衫,苏缱绻则是一件藕荷色的夹棉旗袍,外面罩着那件陪伴他们许久的、林望川的灰色羊毛坎肩。

没有丰盛的早餐,只有昨晚剩下的暖锅汤,下了些面条,热乎乎地吃下去,也算应了“长寿”的景。

吃完早饭,两人一时无事。翻译的工作暂停了,苏缱绻也不必为生计奔波。他们不约而同地走到了窗边,并肩站着,望着窗外。

弄堂里比平时安静许多,偶尔有穿着新衣的孩童跑过,手里拿着小小的风车或糖人,脸上洋溢着无忧无虑的笑容。远处,城市的轮廓在冬日清澈的阳光下显得格外清晰。

“又是一年了。”林望川轻声感叹。去岁的今日,他还在那家廉价的旅馆里,挣扎在病痛的生死线上,前途一片漆黑。而今日,他虽依旧清贫,却已能站在这里,健康地呼吸,身边有她。

苏缱绻没有说话,只是微微侧头,看着他被阳光勾勒出的、线条已然恢复坚毅的侧脸。他的眼神不再灰暗,而是像这初春的天空,虽然尚有寒意,却已透出湛蓝的底色。

她知道,未来的路依旧不会平坦。生计的压力,身份的隐患,依旧像达摩克利斯之剑悬在头顶。但经历了生死,熬过了最艰难的寒冬,他们之间那种用生命验证过的羁绊,以及此刻这来之不易的安宁,都给了她一种前所未有的勇气。

新春伊始,万象更新。旧的苦难似乎真的随着除夕的鞭炮声远去了,尽管前路未知,但至少,他们携手走过了一个完整的四季轮回,并且,还活着,还在一起。

这本身,就是一个奇迹,一个足以让他们鼓起勇气,继续走下去的、最坚实的理由。阳光洒在两人身上,暖洋洋的,仿佛预示着,凛冬已过,春天,终究是来了。

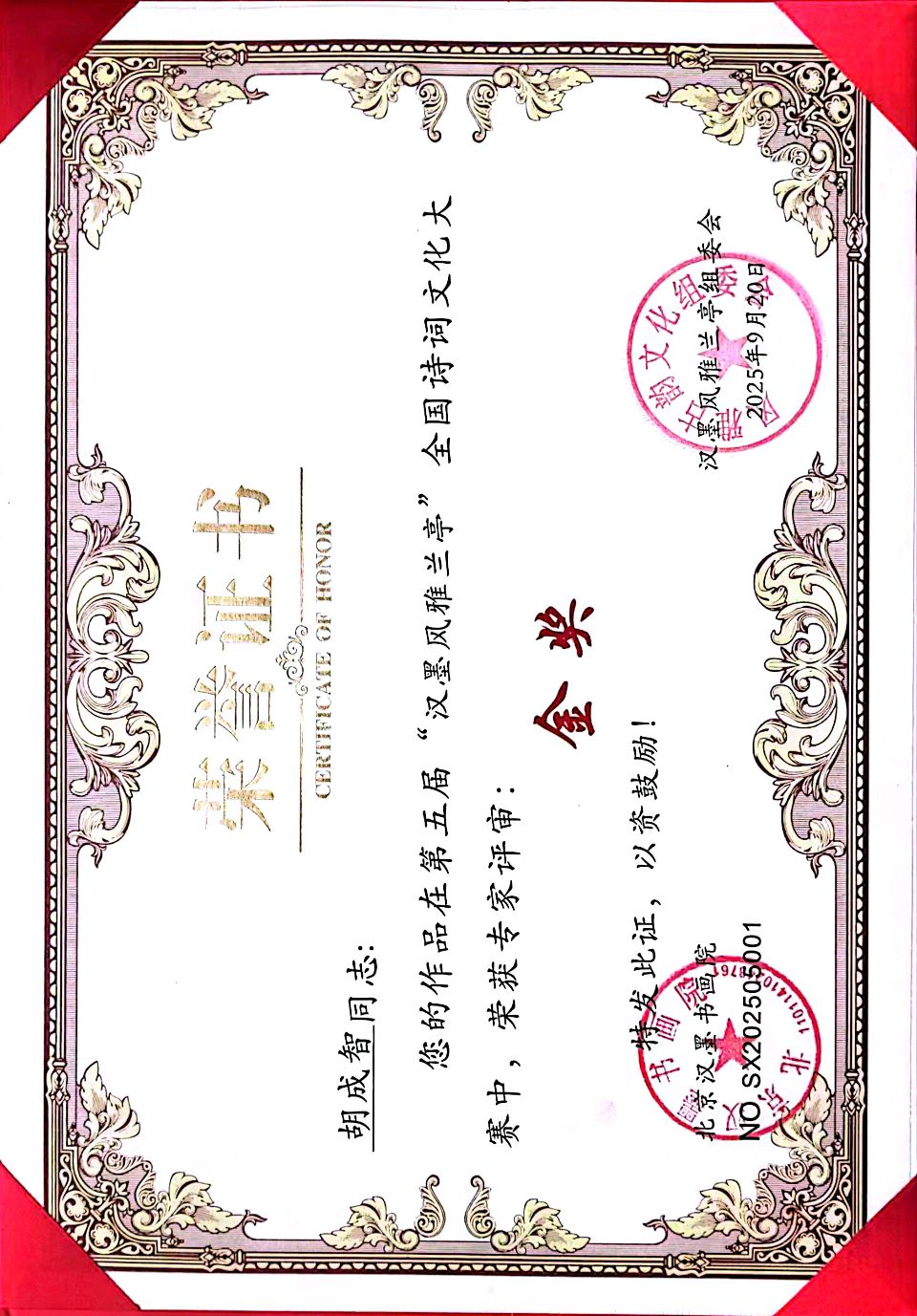

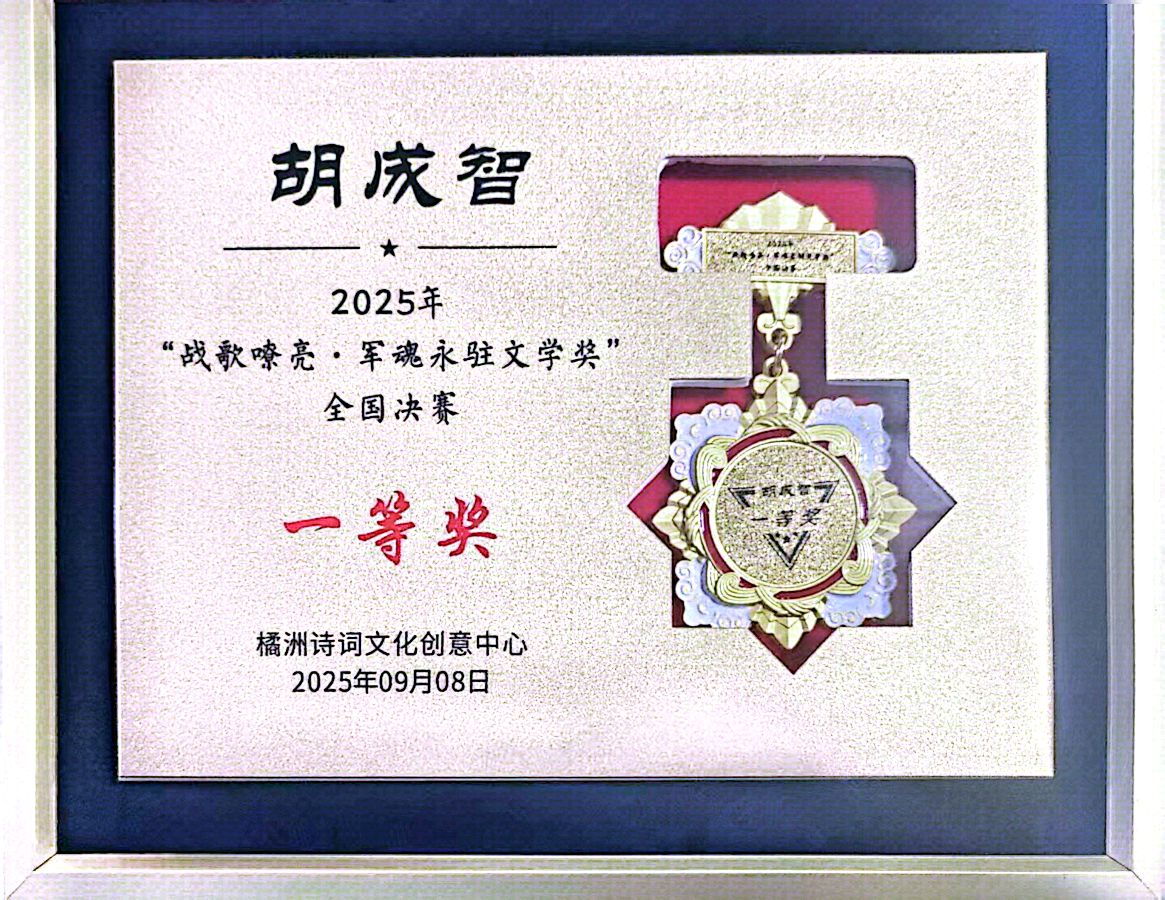

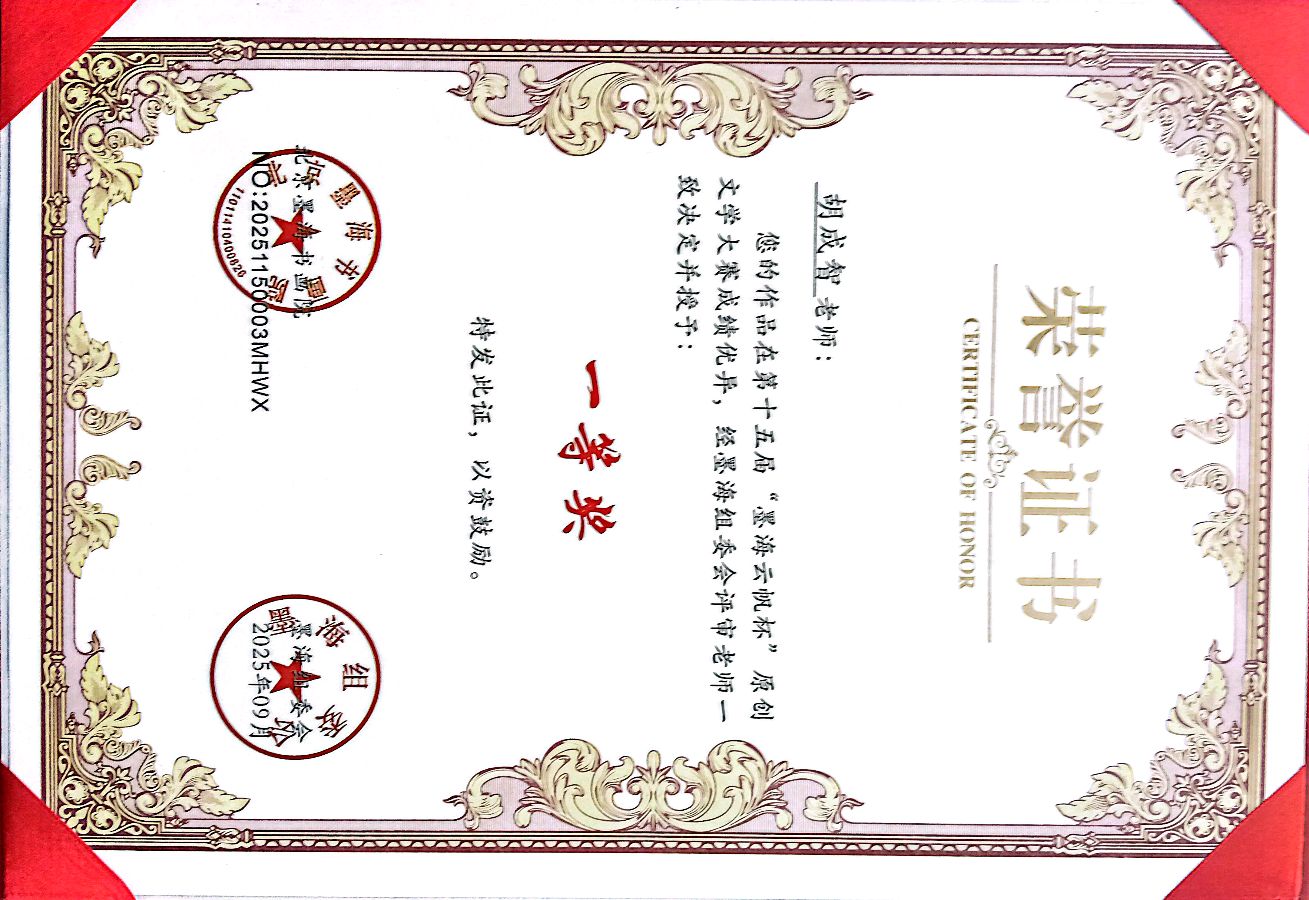

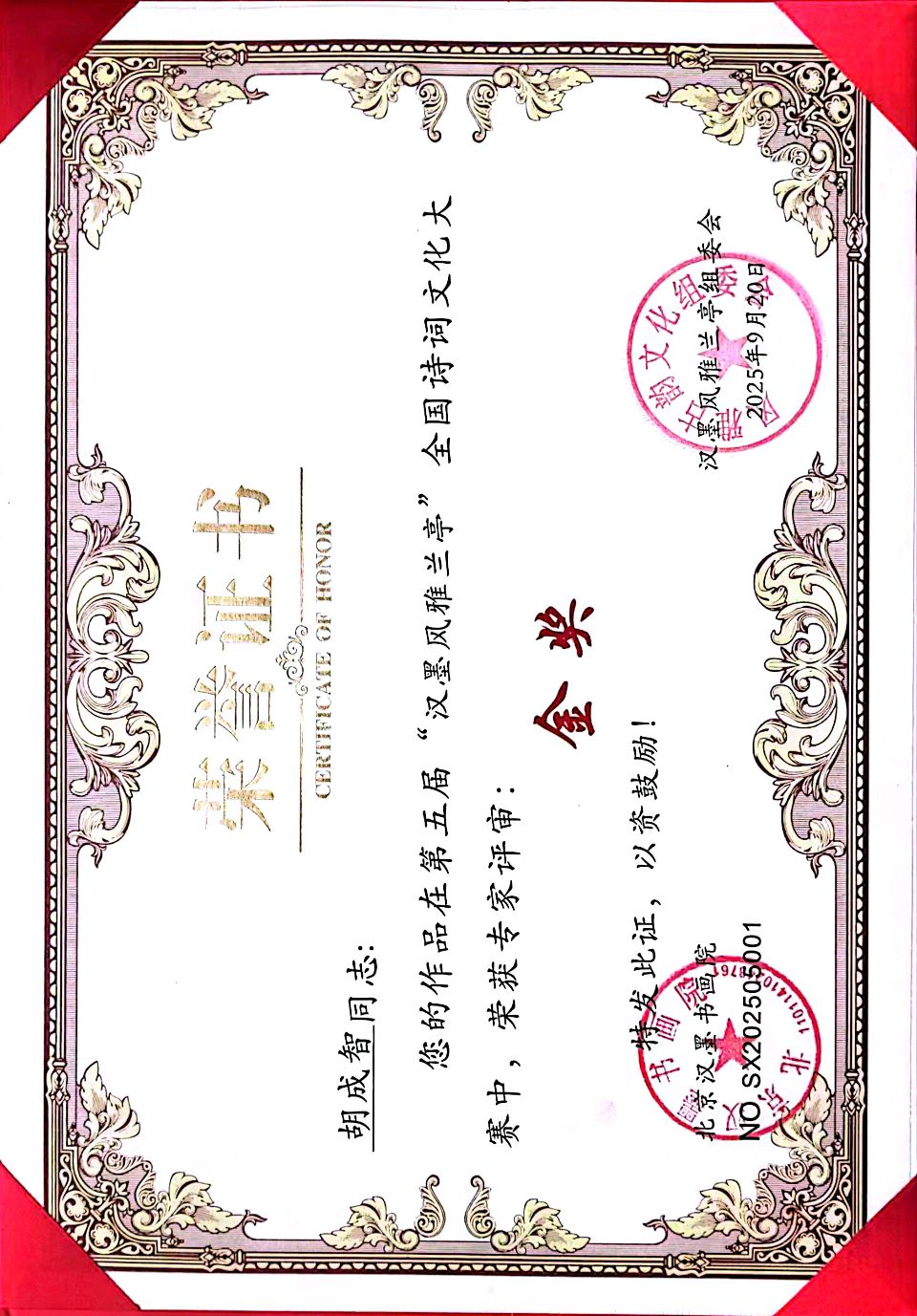

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获奖。

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点