第九十九章:父女深谈

阁楼里只剩下苏缱绻和她的父亲。空气凝滞,带着雨后潮湿的凉意,混杂着旧木和书籍特有的气味。苏景鸿没有坐下,只是负手站在窗边,望着楼下狭窄的弄堂,背影挺直却透着一丝难以察觉的疲惫。

“缱绻。”他开口,声音低沉,没有了方才在弄堂里的凌厉,“你可知,为父为何而来?”

苏缱绻站在他身后几步远的地方,双手紧张地交握在身前,指节泛白。她低声道:“女儿知道。是女儿不孝,让父亲担忧,令家族蒙羞。”

“蒙羞?”苏景鸿缓缓转过身,目光复杂地落在女儿脸上。她瘦了,脸色也不似在闺中时那般红润,但那双眼睛,曾经总是带着几分怯懦和顺从,此刻却亮得惊人,里面盛满了他不熟悉的坚定和一种……近乎野性的生命力。“你当真觉得,仅仅是‘蒙羞’二字吗?”

他向前走了一步,声音里带着压抑的情绪:“你母亲自你走后,便一病不起,终日以泪洗面。苏家虽非钟鸣鼎食之家,在嘉兴也算有头有脸。你这一走,流言蜚语,你可曾想过你母亲如何自处?可想过于家其他待字闺中的姐妹,日后如何议亲?”

这些话像鞭子一样抽在苏缱绻心上,让她脸色又白了几分,眼中涌上愧疚的泪水。“女儿……女儿对不起母亲,对不起家里……”她哽咽道。

“那你为何还要如此?!”苏景鸿的声音陡然提高,带着不解与愤怒,“那个林望川,他究竟给你灌了什么迷魂汤?让你连父母家族,连闺誉名声,统统都不要了?!”

苏缱绻猛地抬起头,泪水滚落,声音却带着一种破釜沉舟的清晰:“父亲!不是因为迷魂汤!是因为女儿在他身边,才觉得自己是活着的!”

她向前一步,情绪激动,话语如同决堤的洪水:“在嘉兴,在苏家,女儿是什么?是一件摆在多宝格上的瓷器,是一个必须循规蹈矩、不能行差踏错的符号!我不能有自己的喜好,不能有自己的想法,连读什么书,想什么事,都要符合‘苏家小姐’的身份!父亲,您可知道,女儿在那些日子里,心里有多憋闷,多绝望?”

她指着这间简陋的阁楼:“这里是很破,很穷。我们要精打细算每一个铜板,要担心明天的米粮。可是父亲,在这里,女儿可以畅快地呼吸!可以读自己想读的书,可以说自己想说的话,可以……可以爱自己想爱的人!不用再戴着那副温婉顺从的假面!”

苏景鸿震惊地看着女儿。这番话,是他从未听过的,也是他从未想过的。他一直以为给了女儿最好的生活,却不知在她心中,那竟是一座精致的牢笼。

“你……你便是为了这等虚无缥缈的‘自在’,便舍弃一切?”他的声音有些沙哑。

“对女儿而言,这不是虚无缥缈!”苏缱绻斩钉截铁,“这是女儿的血肉,是女儿的灵魂!父亲,您读过那么多书,难道不知‘生命诚可贵,爱情价更高,若为自由故,二者皆可抛’吗?”

这句被时下新派青年引为圭臬的诗句,从女儿口中说出,带着如此炽热而真诚的力量,让苏景鸿浑身一震,竟一时语塞。他看着女儿泪痕斑驳却目光灼灼的脸,第一次如此清晰地意识到,那个被他一直视为需要庇护、需要指引的小女儿,早已在他不曾留意的时候,长成了一个有着独立意志和炽烈情感的“人”。

阁楼里陷入长久的沉默。父女之间,那堵由礼教和代沟筑起的高墙,在这一刻,被情感的洪流冲开了一道深深的裂痕。

第一百章:文人相重

林望川站在弄堂口,春日暖阳照在身上,却驱不散他心底的寒意。他不知道阁楼上的父女谈话进行得如何,只能焦灼地等待着命运的宣判。

不知过了多久,吴太太从门里探出头来,神色古怪地朝他招了招手:“林先生,苏老爷请您上去。”

林望川深吸一口气,整理了一下衣袍,稳步走上楼梯。

阁楼里,气氛依旧凝重,但似乎少了些剑拔弩张。苏景鸿坐在房间里唯一那把像样的椅子上,苏缱绻则垂首站在一旁,眼圈红肿。

见到林望川进来,苏景鸿抬起眼,目光如古井深潭,看不出情绪。

“林先生,”他开口,语气平淡,“听小女所言,你亦是读书人?”

“晚辈不才,略通文墨。”林望川躬身回答。

“哦?”苏景鸿不置可否,目光扫过书桌上堆放的稿件和书籍,其中既有编译所的英文资料,也有摊开的《荒岛孤影》译稿,还有若干线装古籍。“编译所译员,通俗小说译者……倒是涉猎颇广。不知林先生于国学根基如何?可曾习过制艺?”

这话带着明显的考较意味。苏缱绻紧张地看向林望川。

林望川神色不变,坦然道:“晚辈幼承庭训,亦曾习八股,只是后来深感其禁锢思想,遂转而博览群书,尤好史籍与先秦诸子。至于功名,惭愧,止于秀才。”

“既知禁锢思想,为何又投身这为人作嫁的译事?”苏景鸿追问,语气犀利。

“译事亦可通中西,启民智。”林望川不卑不亢,“严几道先生译《天演论》,林琴南先生译西洋小说,皆是为我辈开眼看世界之先声。晚辈才疏学浅,不敢比肩先贤,但亦愿尽绵薄之力,引介西学,丰富国人文娱。且译书所得,亦是堂堂正正,赖以谋生,并无不妥。”

他这番话,既表明了自己的志趣和立场,又点出了翻译工作的价值,更暗指靠自身学识谋生并无辱没门楣。

苏景鸿沉默了片刻,忽然指向窗外:“你看这上海滩,华洋杂处,光怪陆离,与我中华千年礼教大相径庭。你与小女在此,可能守得住本心?不致迷失于这十里洋场的浮华?”

林望川顺着他的目光望去,看着弄堂里为生计奔波的人们,缓缓道:“苏先生,浮华与否,在于人心,而非地域。晚辈与缱绻在此,所求不过一隅安身立命之所,靠双手劳作,凭本心生活。外界纷扰,于我二人,不过是窗外风景。内心安宁,方是立身之本。”

不疾不徐,条理清晰,既回应了质疑,又表明了心迹。

苏景鸿凝视着林望川,眼前的年轻人,贫而不贱,困而不潦倒,言谈间自有风骨。他不得不承认,女儿的眼光,或许并非全无道理。那股咄咄逼人的气势,不知不觉间消散了几分。一种属于文人之间的、超越年龄与地位的、对才学与气节的隐约欣赏,开始在他心中萌生。

第一百零一章:条件与考验

阁楼内的气氛,因着林望川不卑不亢的对答而产生了微妙的变化。苏景鸿脸上的冰霜并未完全融化,但眼神中的审视少了几分尖锐,多了几分深沉的思量。

他沉吟良久,手指无意识地在椅扶手上轻轻敲击,终于再次开口,声音低沉而带着不容置疑的分量:

“林望川,你之言谈,尚有几分见识。缱绻之心意,我亦已知之。”他顿了顿,目光如炬,直视林望川,“然,空口白话,终难取信。你既言能凭自身为缱绻挣得安稳未来,我便给你一个机会,亦是一场考验。”

林望川心神一凛,知道关键的时刻到了。他挺直脊背,凝神静听。

“其一,”苏景鸿竖起一根手指,“你需在一年之内,于上海文坛真正立足。非是如今这般零散译稿,亦非仅靠一本通俗小说。需得在正经报章杂志发表文章,或译介有分量之西学著作,获得学界认可,有名有实。可能做到?”

这是一个极高的要求,意味着林望川需要在短时间内,从一名匿名的翻译工作者,转型为得到主流文化圈认可的知识分子。

“其二,”不等林望川回答,苏景鸿竖起第二根手指,“你二人如今之居所,实非久居之地。一年之内,需得凭自身之力,迁入体面宜居之所,不再仰人鼻息,寄居陋巷。”

这是对经济能力和生存实力的直接考验。

“其三,”苏景鸿的目光扫过女儿,又回到林望川身上,语气格外凝重,“在此一年之期内,你二人需谨守礼法,发乎情,止乎礼。未得父母之命,媒妁之言,不可越雷池半步。你可能担保?”

最后一条,关乎苏缱绻的名节,亦是苏景鸿作为父亲最后的底线。

三个条件,如同三座大山,沉甸甸地压向林望川。事业、经济、品行,面面俱到,苛刻而现实。

苏缱绻紧张地看着林望川,手心满是冷汗。

林望川迎着苏景鸿审视的目光,脑中飞速权衡。他知道,这既是考验,也是苏景鸿在巨大冲击下,所能做出的最大让步和给予的最终机会。拒绝,意味着彻底决裂;接受,则意味着接下来的一年,他将背负着巨大的压力前行。

但他没有退缩。他深吸一口气,目光坚定,向着苏景鸿深深一揖:

“苏先生所提条件,合情合理。晚辈……接受考验。一年之内,若不能达成先生所愿,晚辈无颜再见先生与缱绻,自当……远离。”

他的声音清晰而沉稳,带着破釜沉舟的决心。

苏景鸿深深地看了他一眼,未置可否,只是缓缓站起身。“记住你今日之言。”他最后看了一眼女儿,眼神复杂难明,终是拂袖,转身下楼而去。

阁楼内,只剩下林望川和苏缱绻,以及那沉甸甸的、关乎未来的一年之约。

第一百零二章:破镜难圆

苏景鸿的脚步声消失在楼梯尽头,弄堂里传来马车驶远的轱辘声。阁楼里陷入了短暂的寂静,方才那场激烈交锋的余波仍在空气中震荡。

苏缱绻仿佛被抽走了所有力气,踉跄一步,靠在墙壁上,泪水无声地再次滑落。这不是恐惧的泪,而是一种混合了巨大压力、短暂放松以及对父亲复杂情感的宣泄。

林望川走到她身边,轻轻将她拥入怀中。他能感受到她身体的微微颤抖。

“他……他还是不肯真正认可我们……”苏缱绻的声音带着哽咽。父亲提出的条件如此苛刻,更像是一种变相的拒绝。

林望川轻轻拍着她的背,语气沉稳:“不,缱绻,这恰恰说明,他在试着给我们机会。”他分析道,“若他决意不认,大可直接强行将你带走,何必多此一举,提出这一年之约?这三个条件,固然艰难,但条条都指向一个‘未来’,说明在他心里,已经开始考虑那个有我们二人的‘未来’了。”

他捧起她的脸,替她擦去泪水,目光坚定而温暖:“所以,我们更不能放弃。这一年,我们要证明给他看,证明给所有人看,我们的选择没有错,我们能够凭自己的双手,创造出属于我们的生活。”

苏缱绻看着他眼中不容置疑的信心和力量,心中的惶惑渐渐被驱散。是啊,父亲的态度已经松动,他们不再是完全孤立无援。剩下的,就是用行动去证明一切。

然而,她也清晰地认识到,父亲心中的某些观念,是根深蒂固的。他可以因为女儿的坚持和林望川的才学而退让一步,给予考验的机会,但那道由门第、礼教构筑起的无形之墙,恐怕很难在短时间内彻底坍塌。

破镜难圆。即便勉强粘合,裂痕依然存在。他们与原生家庭之间,那种毫无隔阂的亲密与理解,或许再也回不去了。往后的路,更多的需要依靠他们彼此扶持,独立前行。

但这种认知,并未让她感到沮丧,反而让她更加清醒和坚定。她握紧了林望川的手,用力点了点头。

“嗯,我们一起。”

窗外,暮色渐合,弄堂里亮起零星灯火。他们站在小小的阁楼里,如同站在人生的新起点上,前方是一年的艰辛考验,也是通往真正自由的,最后一段荆棘之路。

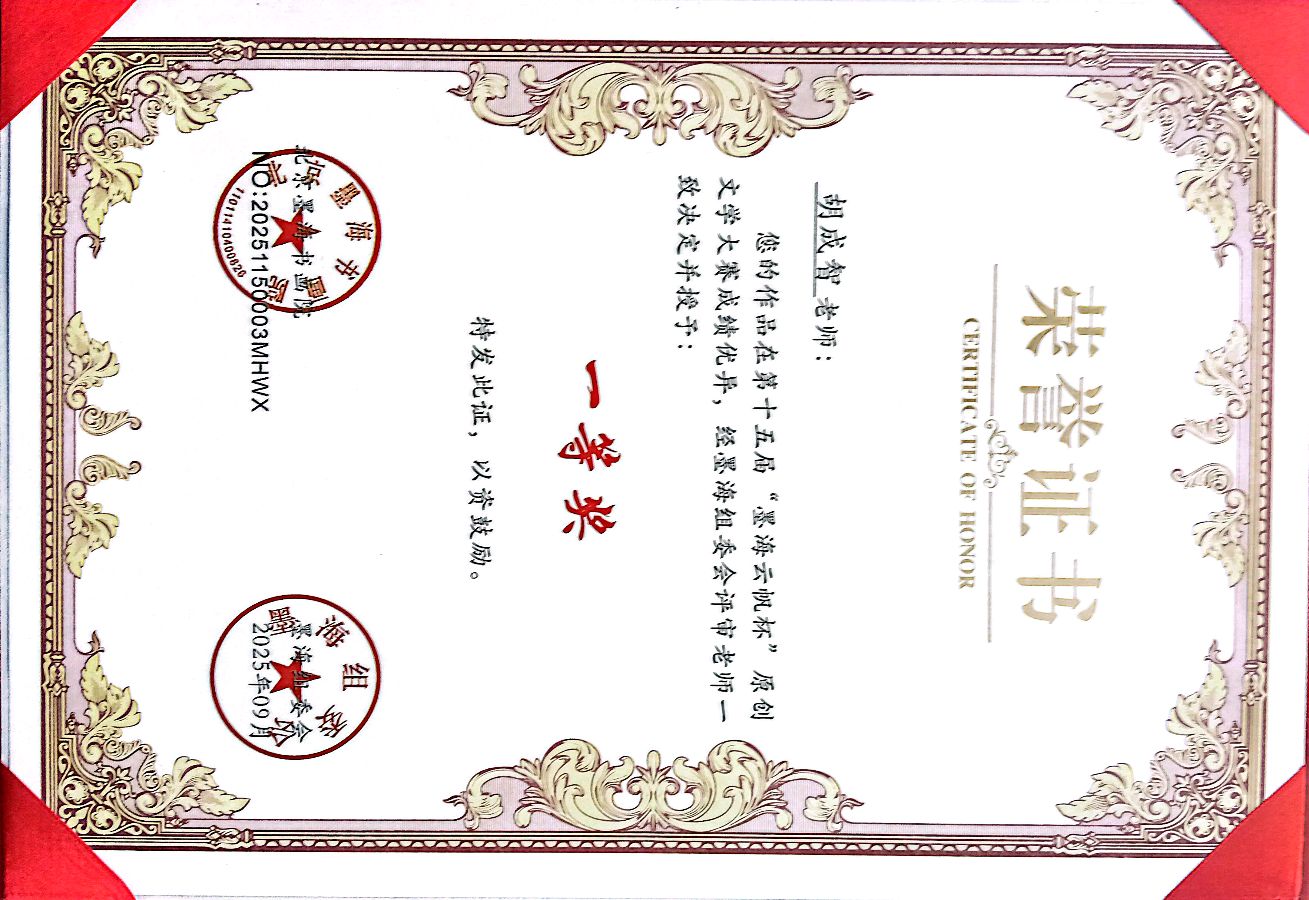

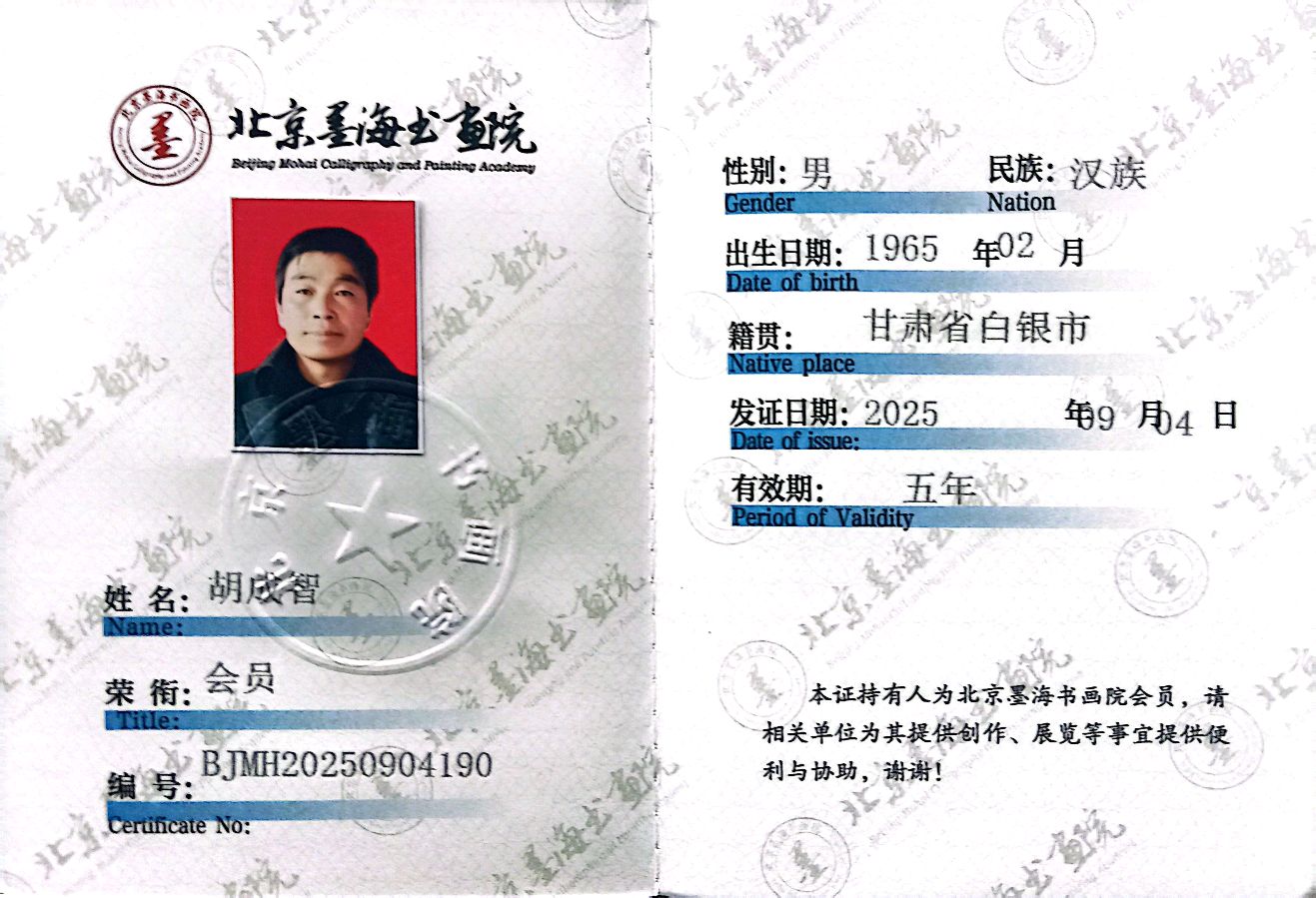

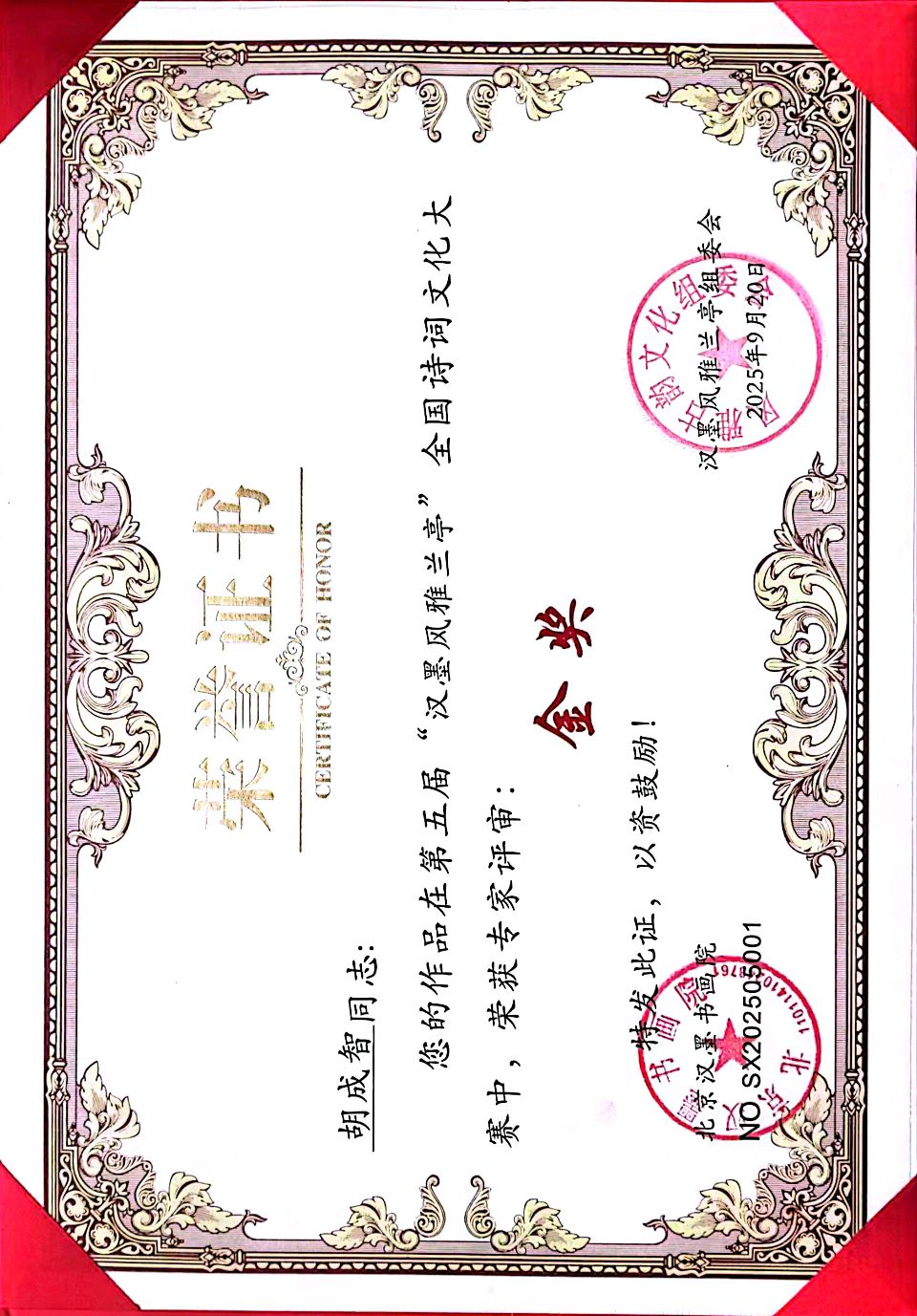

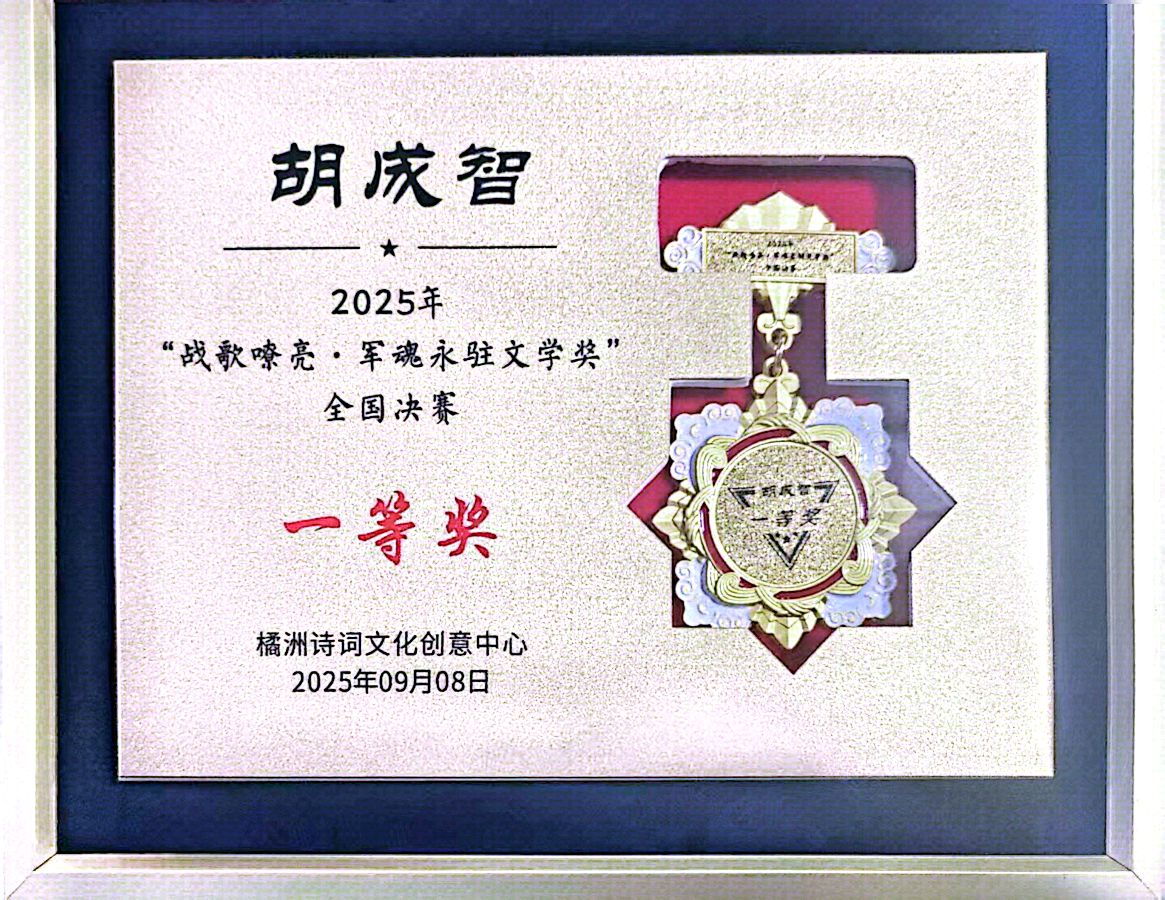

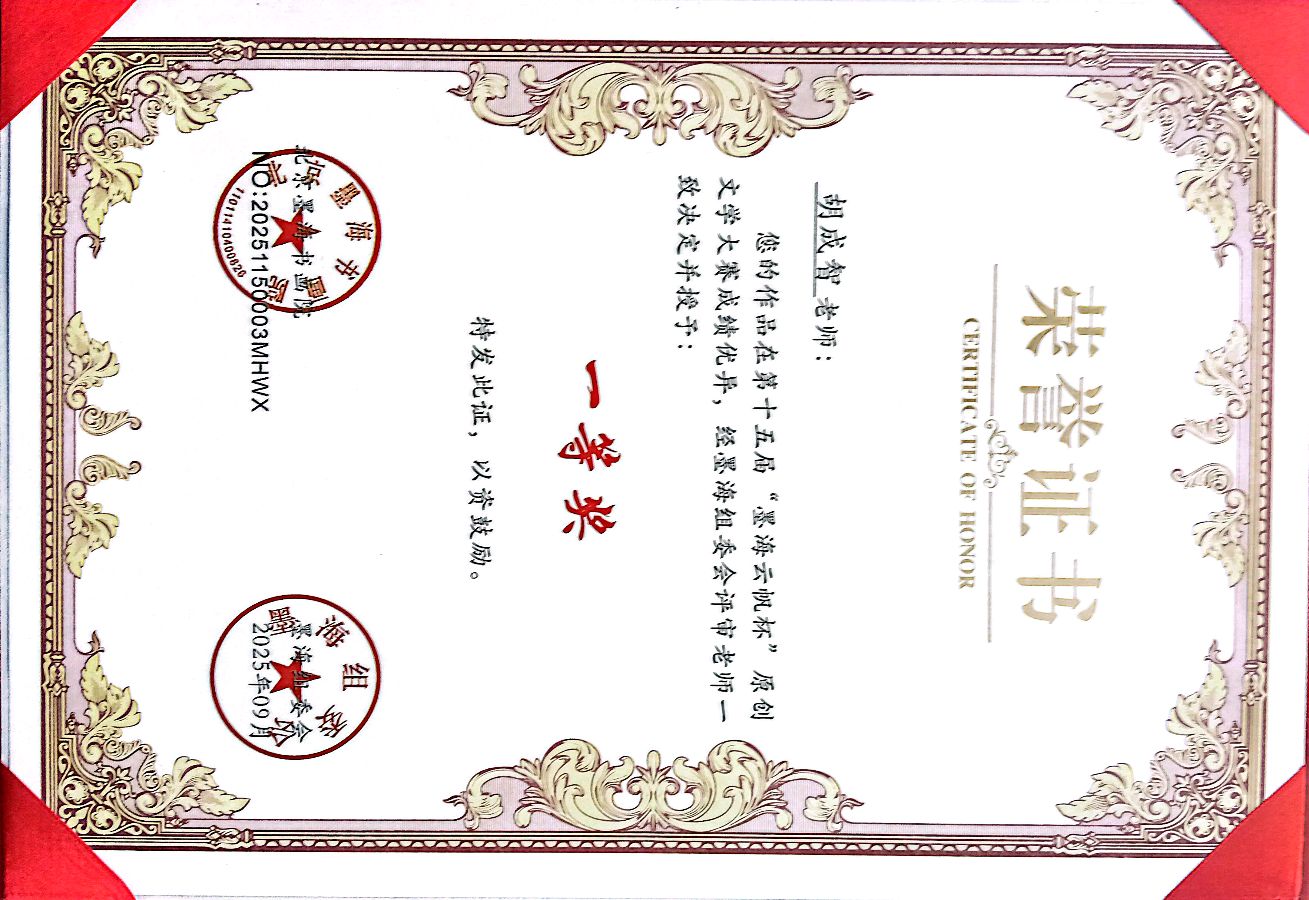

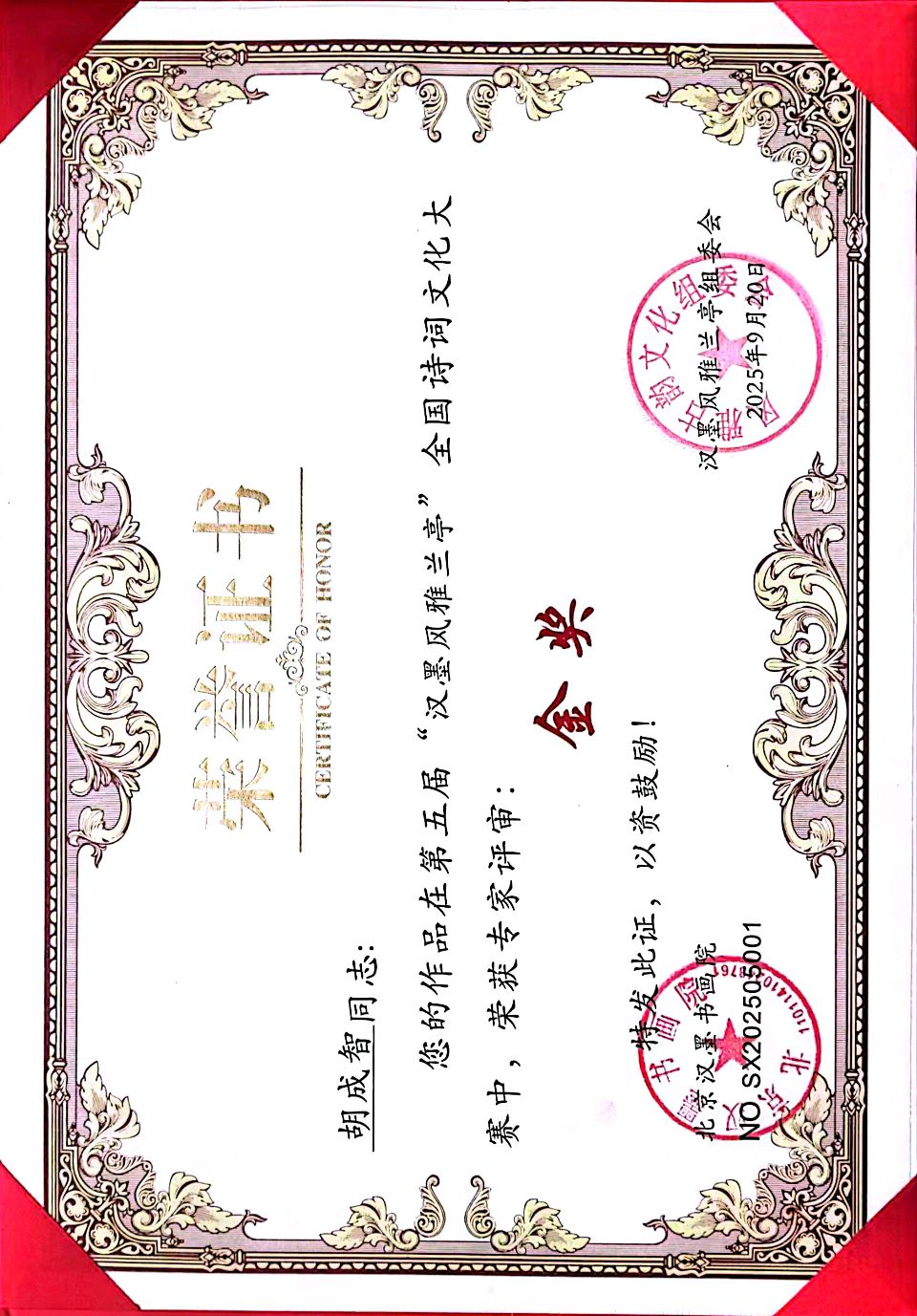

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获奖。

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点