---

第一百七十五章 波澜(再起)

"星火"初燃带来的荣耀与希望尚未完全沉淀,现实的"波澜"便已再次涌动,且此番风浪,远非昔日"陋规"所能比拟,它源自更深的利益纠葛与权力格局的变动,考验着陈烬余在顺境中的定力与智慧。

这"波澜"的源头,正是那个成功试点项目所带来的意想不到的"衍生效应"。项目的示范意义和上级的重视,使得省里决定加大投入,启动一个规模更大的"环省城小型实业与乡村电气化推广计划",而陈烬余,因其在试点项目中的卓越表现,被破格提拔为该新计划筹备处的技术负责人之一。这意味着更大的权力,更多的资源,也意味着他正式步入了省内实业建设的小小权力中心,不可避免地触碰到了更多、更复杂的利益网络。

首先发难的,是省建设厅下属的"官营"工程公司。此前小型试点项目,因规模小、时间紧,主要由委员会组织社会施工队完成,绕开了这家惯常承接政府工程的"嫡系"公司。如今,面对这块即将出炉、油水丰厚得多的大蛋糕,该公司岂能坐视?公司的负责人,一位与建设厅某实权处长关系密切、面色红润、眼神精明的中年男人,开始频繁"拜访"筹备处,话里话外强调大型工程的"专业性"与"安全性",暗示只有他们的公司才能胜任,并试图通过王股长(如今已是筹备处副处长)向陈烬余施压。

与此同时,一些闻风而动的私营厂商和材料供应商也如同嗅到血腥的鲨鱼,纷纷围拢过来。宴请、暗示性的"咨询费"、甚至直接送上门的"样品"……各种糖衣炮弹以或直白或含蓄的方式,考验着陈烬余的底线。他那位来自天津、家境优渥的大学室友,如今也在家族企业负责相关业务,甚至专门写信给他,言辞恳切地希望能"合作共赢"。

更微妙的是来自委员会内部的变化。随着陈烬余的迅速崛起,一些原本资历更老、却始终未能有所作为的同事,心态开始失衡。闲言碎语悄然流传,说他"年轻气盛"、"好大喜功",甚至隐晦地提及他背景简单(意指缺乏靠山),能上位不过是"运气好"撞上了政策风口。这种来自同一战壕的暗箭,往往比外部的压力更让人寒心。

面对这骤然掀起的"波澜",陈烬余感到了前所未有的压力。他深知,工程的招投标、材料的采购,必须公正透明,这不仅关乎项目成败,更关乎他的人格与理想。一旦开口子,他与那些他所鄙夷的"陋规"制定者有何区别?他搭建的"桥梁"岂非从一开始就建立在腐败的流沙之上?

但他也明白,完全硬顶并非上策,可能会使项目寸步难行。他需要运用智慧,在这利益的漩涡中,找到平衡点。他更加严格地制定技术标准和招标流程,一切以质量和性价比为准绳,并将流程尽可能公开化,接受监督。对于来说情施压者,他态度谦和,但原则问题寸步不让,反复强调"项目成败系于质量,不敢徇私"。他主动将可能涉及利益冲突的情况(如大学室友的接洽)向王处长和上级纪检部门报备,以示坦荡。

这新一轮的"波澜",让他深刻地认识到,理想之路并非一片坦途,成功本身就会带来新的、更复杂的挑战。他必须时刻保持警醒,既要拥有"破冰"的锐气,也要具备在风浪中"把舵"的沉稳与智慧。

第一百七十六章 秋水(长天)

就在陈烬余于事业的"波澜"中艰难把舵之时,生命中的那湾"秋水",也因时空的流转与心境的变迁,呈现出"长天"共色的开阔与沉静气象。他与秦雪梅之间的精神联结,并未因毕业后的分离而淡去,反而在书信往来中,愈发深邃和厚重。

秦雪梅毕业后,并未如一般文学院女生那样选择安稳的教职或文员工作,而是出人意料地加入了北平的一个民间教育社团,致力于平民教育和乡村建设,经常深入河北、山西等地的穷乡僻壤。她的来信,不再是校园里那种清谈式的思想交流,而是充满了田野的泥土气息与鲜活的生命体验。她描绘那些在贫困中依然渴望知识的孩童的眼睛,讲述如何在乡绅的阻挠和村民的疑虑中艰难地开办识字班,分析乡村社会结构的顽固与变迁的可能……她的文字,依旧优美,却多了几分沉郁的力量和扎根大地的坚实感。

陈烬余在回信中,则分享他在电力建设第一线的实践与思考。他不再仅仅谈论技术方案,更多地描述与基层官吏、施工队、作坊主、村民打交道的种种情状,倾诉他在理想推行过程中遇到的"陋规"与"波澜",以及他如何运用所学、坚守本心去应对的挣扎与感悟。他也谈及那个试点项目成功时,看到灯火照亮村庄、机器欢快运转时,内心那份难以言喻的激动与慰藉。

两人的书信,跨越千山万水,在空中交织。他们仿佛是两个在不同战线上并肩作战的战友,一个用教育启迪心灵,一个用技术赋能生活,共同致力于那个古老国度的新生。他们在信中探讨教育与技术的关系,争论改良与革命的路径,分享阅读新知的心得,也倾诉各自在艰苦环境中的孤独与坚持。这种交流,早已超越了男女情爱的范畴,升华为一种基于共同理想与深刻理解的、灵魂层面的共鸣与扶持。

一次,秦雪梅在信中写道:"烬余,读你信中所言,仿佛见你于泥泞中跋涉,于漩涡中周旋。有时想,我们这般努力,在这巨大而沉滞的国度里,是否真如蚍蜉撼树?然每当我看到那些乡民因认识几个字而眼中焕发的光彩,便又觉得,纵是萤火之光,亦有照亮方寸的价值。正如你所点燃的星火,虽微弱,却真实地改变了一些人的生活。这或许便是我们这代人,于这漫漫长夜中,所能做的,最实在的事情。"

这封信,让身处"波澜"中心、倍感孤独压力的陈烬余,瞬间湿了眼眶。他感到一种被深刻理解的慰藉,以及一种远方的、坚定的同行者所带来的巨大力量。他回信说:"雪梅,你说得极是。蚍蜉撼树,固然可笑,然若千万蚍蜉同心,未必不能松动土壤。你以教育播撒种子,我以技术引来源泉,我们虽路径不同,其致一也。这‘秋水’虽相隔千里,然共映‘长天’,知彼此同在,便足以慰藉风尘,砥砺前行。"

这"秋水共长天一色"的情谊,成为了陈烬余在现实斗争中,最为纯净和坚实的精神支柱。它让他知道,在这条艰难的路上,他并非独行。

第一百七十七章 问道(于己)

外部的"波澜"与远方的"秋水",最终都指向内心,促使陈烬余进行一场更为深刻、也更为痛苦的"问道于己"。随着地位的提升和责任的加重,他发现自己常常需要在不完美的选项中做出抉择,需要在理想与现实、原则与变通、孤傲与合群之间,寻找那条极其微妙的、可行的路径。这让他时而自信,时而困惑,时而对自己产生深刻的怀疑。

这场"问道"的核心,是关于"妥协"的界限。他深知,在"尘世"中做事,完全不妥协寸步难行。例如,在工程招标中,他坚持质量至上,但也需要考虑地方施工队的就业和稳定,需要在绝对最优和相对可行之间权衡;在与官僚系统打交道时,他厌恶形式主义和推诿扯皮,但有时也不得不遵循那些繁琐的程序,甚至说一些违心的场面话。每一次这样的"妥协",哪怕微小,都会在他心中激起波澜:这是否是对初心的背叛?是否在不知不觉中,自己也正在被这个系统所同化和腐蚀?

他回想起程先生"和"与"毅"的教诲。"和"是否意味着无原则的圆滑?"毅"是否意味着不近人情的固执?二者的边界究竟在哪里?他也想起沈先生"莫问收获,但问耕耘"的告诫,但当他看到那些因他的"耕耘"而受益的民众时,他无法不问"收获",并渴望这"收获"能更大、更广。这种渴望,有时是否会促使他采取过于急切、甚至可能偏离正道的手段?

深夜里,他常常独自一人,在宿舍那盏孤灯下,摊开日记本,进行严厉的自我剖析。他审视自己每一次决策的动机,拷问自己是否存有私心,衡量每一次"妥协"所带来的实际效果与付出的原则代价。他发现,绝对的纯洁在现实中并不存在,真正的考验在于,如何在泥泞中前行而不使自己变成污泥的一部分。

这个过程痛苦而漫长,如同一次精神的炼狱。但渐渐地,一种更为复杂和成熟的认知,开始在他心中浮现。他意识到,真正的"持志",并非僵硬地固守某个教条,而是在动态的实践中,始终保持对理想的忠诚和对底线的敬畏。"和"不是同流合污,而是为了更好地实现目标而采取的智慧策略;"毅"不是顽固不化,而是在核心原则上不可动摇的坚守。 妥协的界限,在于是否以牺牲最终目标和服务对象的根本利益为代价。

他想通了,与其纠结于每一次微小的"妥协"是否玷污了理想的纯粹性,不如将评判标准转向长远的结果——他的一切努力,是否最终让更多像他父母、像"杨柳村"村民那样的普通人,生活得更有尊严、更有希望?只要这个大方向没错,过程中的一些必要的、有限的、不触及底线的策略性调整,便是可以接受的,甚至是必须的。

这场深刻的"问道于己",让他摆脱了理想主义者常有的道德洁癖和行动上的束手束脚。他完成了一次重要的心态转变:从追求做一个"纯粹"的人,转向努力做一个在复杂现实中"有效"的人。他的内心变得更加坚韧、更有弹性,也更能从容地面对前行道路上必然存在的灰色地带与两难抉择。

第一百七十八章 归航

当内心的"问道"逐渐厘清迷雾,找到新的平衡点后,一种名为"归航"的深沉情感,便自然而然地在他心中升起。这并非物理空间上的回归,而是一种精神的溯源与情感的确认,是对来路的深刻回望与对生命之根的重新体认。这"归航"的渴望,首先指向那个他出发的起点——家。

他利用项目间隙的一个短假,回到了那条熟悉的陋巷。与上次归家相比,这一次,他的心境更为复杂。他带回了更丰厚的薪水,为父亲买了更好的药材,为母亲添置了新衣。家里的生活条件进一步改善,甚至请了一个远房亲戚偶尔帮忙照料,母亲脸上的愁苦几乎看不见了,取而代之的是满足与自豪。

父亲陈知书的变化更为显著。他的身体在药物的调理和心境的转变下,竟然奇迹般地维持住了,甚至能在家人的搀扶下,到巷口坐一坐,晒晒太阳。他看到儿子回来,不再仅仅是沉默的审视,而是会主动询问他工作上的事情,虽然问得不多,语气也依旧平淡,但那专注倾听的姿态,以及偶尔眼中闪过的、难以掩饰的欣慰光芒,都让陈烬余感到一种前所未有的温暖与释然。

一天傍晚,父子俩难得地坐在堂屋里,就着一壶清茶。陈知书忽然放下茶杯,看着儿子,用那依旧沙哑却清晰了许多的声音说道:"你做的那些事……给村里拉电,帮小厂子弄机器……巷子里的人都传,说你是‘万家生佛’。"他顿了顿,似乎在斟酌词句,"我这一辈子,读了些没用的旧书,困在这方寸之地,怨天尤人,一事无成。你……你走的路,是对的。比我有出息。"

这简短的、几乎是父亲一生中对他最高的肯定,让陈烬余瞬间哽住,眼眶发热。他意识到,这不仅仅是父亲对他个人的认可,更是两代人之间,那堵由时代、命运和性格筑成的厚厚冰墙,终于彻底消融的标志。这精神的"归航",让他找到了力量的最终源泉——家族的认可与传承。

与此同时,他与秦雪梅的通信,也进入了一个新的阶段。两人在信中,不再仅仅是交流思想与工作,也开始更多地谈及对未来的设想,对个人情感的期待。一种超越友谊的、更深沉的情感,在字里行间悄然流淌,虽未点破,却彼此心照。陈烬余感到,自己漂泊已久的心灵,仿佛也看到了一个可以停靠的港湾。这情感的"归航",让他对未来的人生,充满了更具体的温暖期盼。

第一百七十九章 定锚

经历了"波澜"的考验、"秋水"的滋养、"问道"的淬炼与"归航"的慰藉,陈烬余的精神世界仿佛完成了一次彻底的淘洗与重塑。那些外界的荣辱、得失、纷扰,似乎再也无法轻易撼动他的内心。一种前所未有的、名为"定锚"的沉静与力量,在他灵魂的最深处,稳稳地落下,使他无论面对何种风浪,都能保持方向的坚定与内心的从容。

这"定锚",首先是对自身价值的终极确认。他不再需要通过外界的奖项、领导的表扬或项目的成功来证明自己。他的价值,根植于他为之奋斗的事业本身——那千家万户因电力而亮起的灯火,那小小作坊因动力而提升的效率,那普通民众因此而改善的生活。这一切,便是他存在意义最坚实的证明。他清楚地知道自己是谁,要往哪里去,为何而战。

这"定锚",也是对处世哲学的最终成型。他找到了那条介于"理想"与"现实"、"原则"与"变通"之间的动态平衡线。他将以"敬"与"恒"持守造福民生的初心,以"和"与"毅"应对前行路上的复杂局面。他不会放弃理想主义的激情,但会以更务实、更智慧的方式去实现它;他不会同流合污,但会懂得在坚持底线的前提下,与不同力量周旋合作,寻求最大公约数。

这"定锚",更是对生命归属的清晰认定。他的根,深扎于那片生他养他、依然贫瘠却充满希望的故土;他的情感,系于那位与他灵魂共鸣、志同道合的远方知己;他的责任,在于用毕生所学,为这片土地和其上的人民,搭建起通往现代文明与更美好生活的桥梁。无论未来是风雨还是晴空,是坦途还是荆棘,他都已做好了准备。

站在个人命运的"彼岸"回望,那个从梧城渡口惶惑出发的少年,已然消失在水雾弥漫的过往。取而代之的,是一个眼神沉静、步伐坚定、内心拥有不可撼动"定锚"的成熟建设者。他成功地渡过了青春的激流,抵达了精神的"彼岸"——一个清晰、坚定、充满力量与责任的崭新起点。

然而,他也深知,个人的"彼岸"并非终点。对于积弱的家国与苦难的民族而言,真正的"彼岸"依然遥远。他的征途,才刚刚开始。带着这枚沉甸甸的"定锚",他将以更沉稳、更强大的姿态,再次启航,投身于那更为波澜壮阔、也必然更加艰难的时代洪流之中,为了那个照亮整个民族的、光明的"彼岸",继续他永不停歇的跋涉与奋斗。

(第四卷 《彼岸》中部 终)

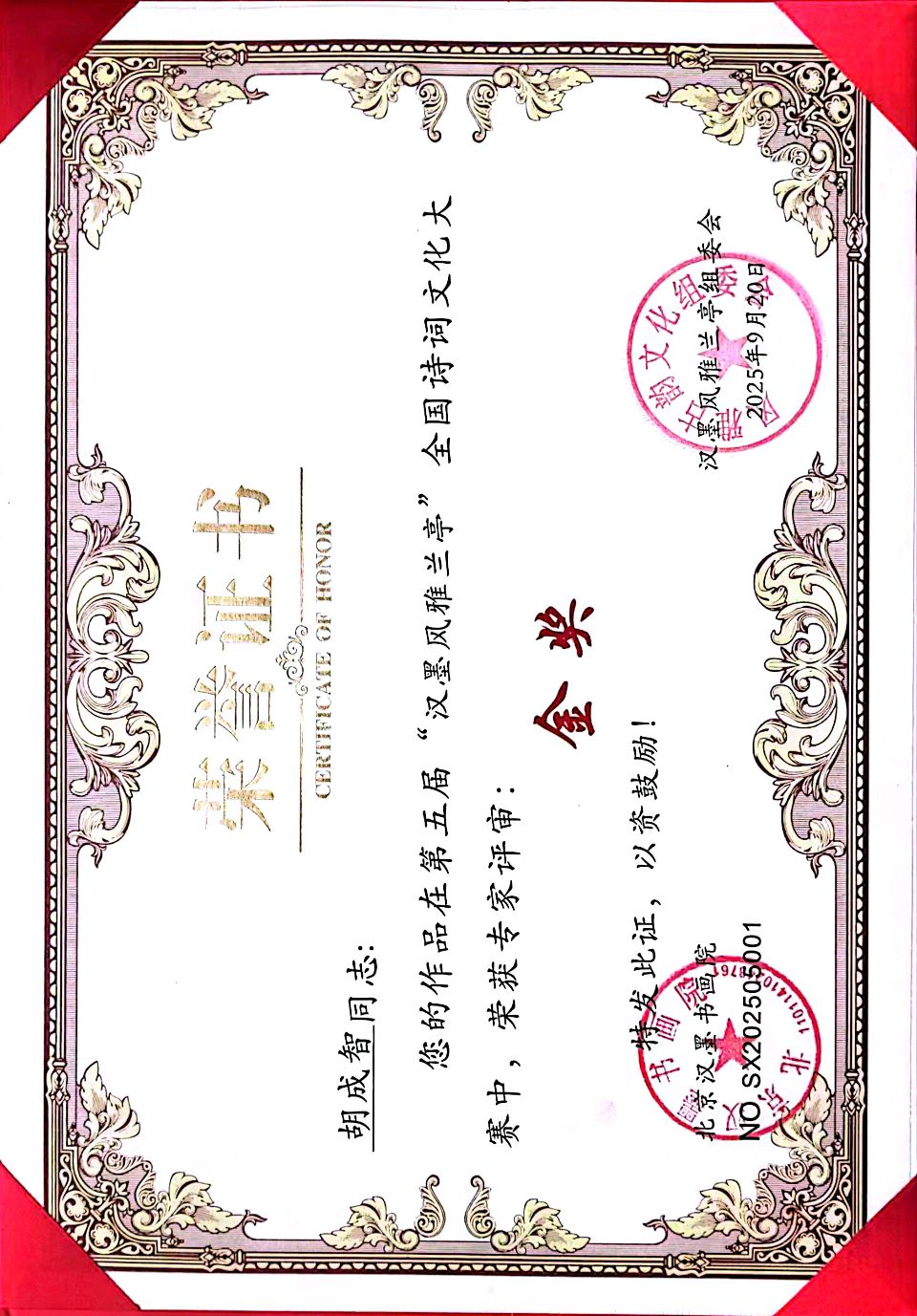

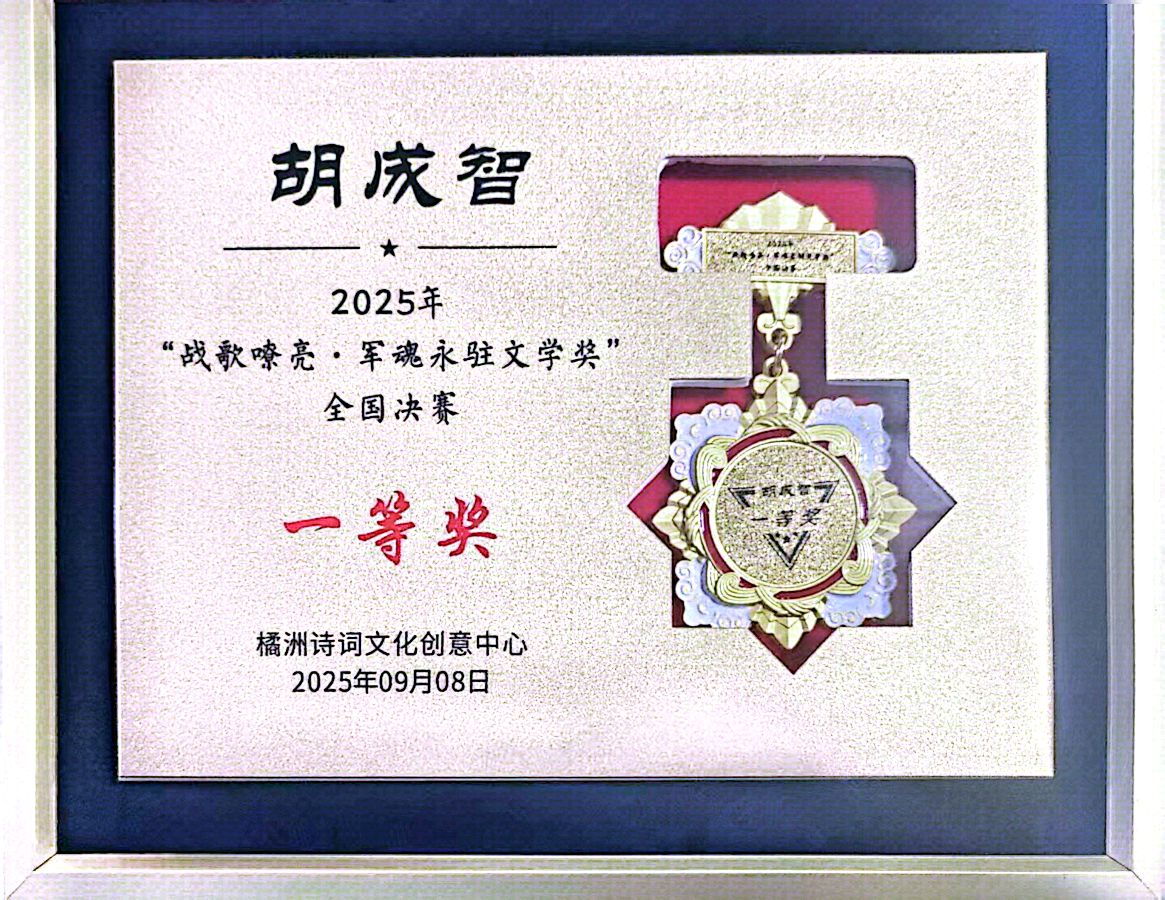

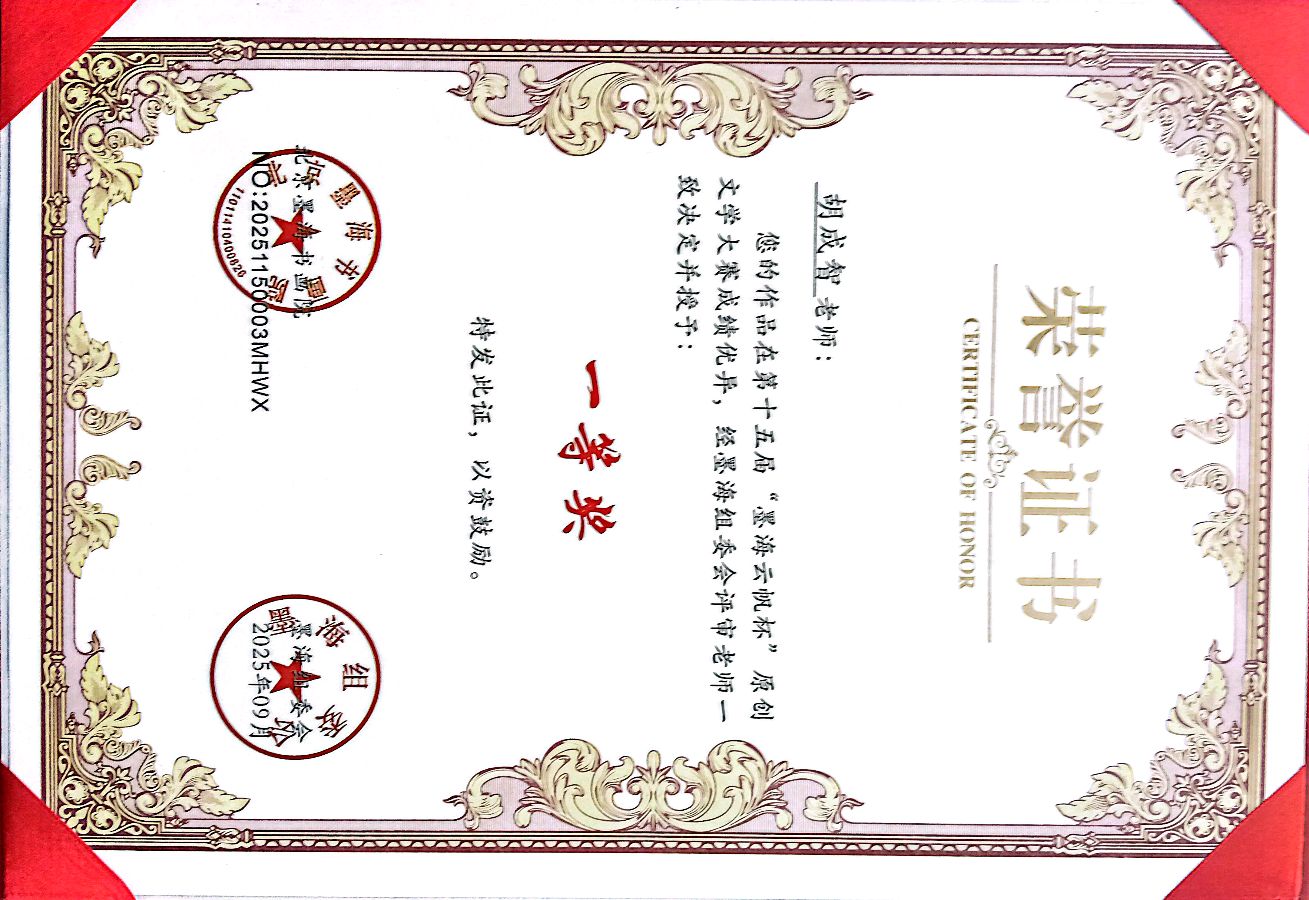

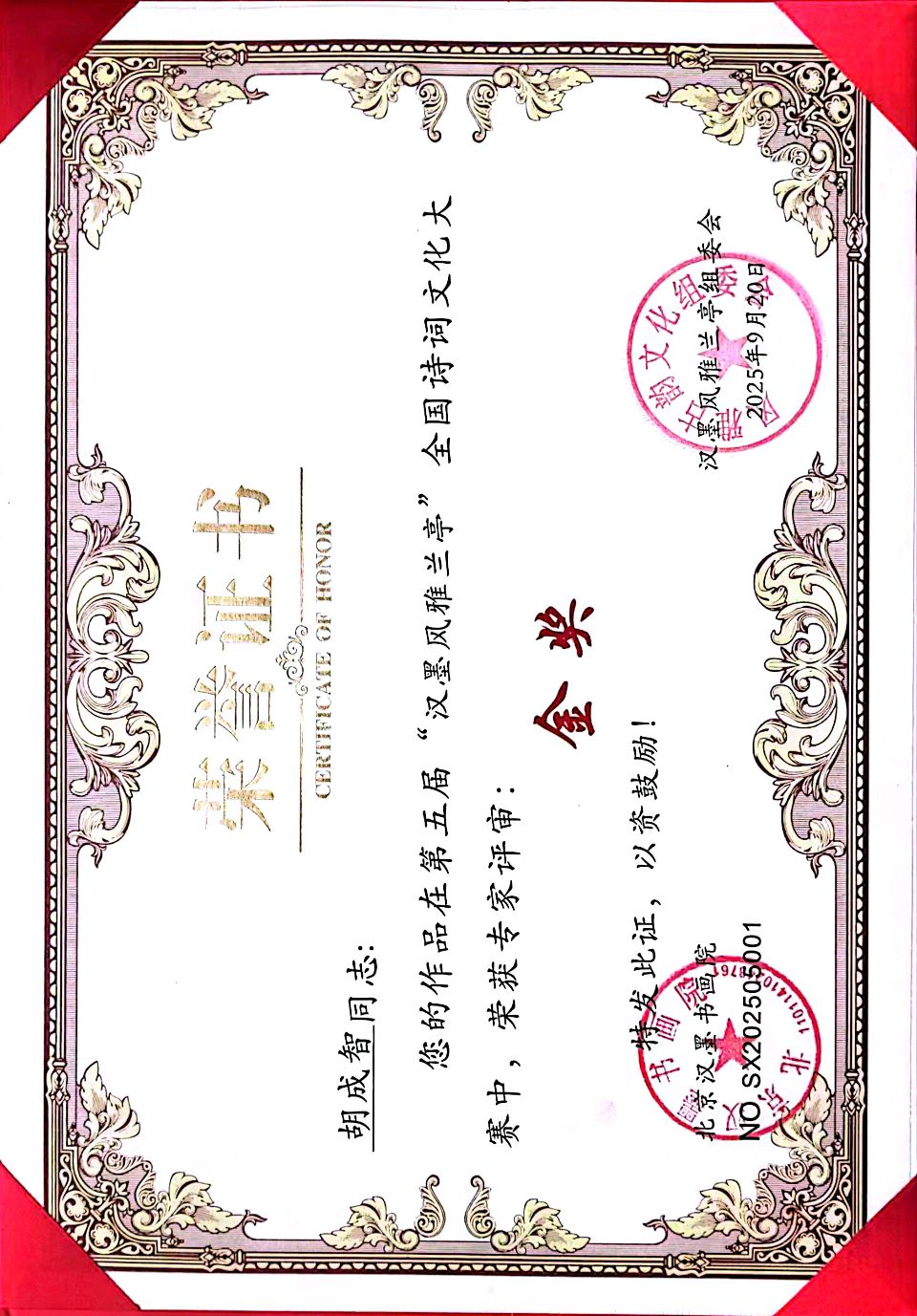

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获奖。

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点