第二十九章 分金义

窝棚里的死寂,比外面的寒风更刺骨。秦墨言闭目靠墙,胸膛微微起伏,下颌线绷得像拉满的弓弦。林清源蜷缩在对面,将脸埋在膝盖里,肩膀偶尔因压抑的抽泣而耸动。阿阮靠在两人之间的土墙旁,能清晰地感受到那无形却冰冷彻骨的裂痕。

她看着自己被仔细包裹的双脚,药粉带来的清凉感仍在,但心底却一片寒凉。林清源的话像一根针,扎破了她勉强维持的镇定。活下去……是啊,活下去是多么简单又多么艰难的愿望。为了活下去,人可以舍弃尊严,投靠仇敌吗?她想起西楼里那些当掉的物件,想起程太太离去时决绝的背影,想起荒野里倒毙的饿殍……活着,本身就已经耗尽了所有力气,哪里还顾得上什么气节?

可是,周先生临终前那灼灼的目光,秦墨言手中那支沉甸甸的旧钢笔,还有他刚才那句如同金石坠地的“与禽兽何异”,又像另一根更坚韧的丝线,拉扯着她的心。

她该站在哪一边?她又有资格站在哪一边?

就在这时,林清源猛地抬起头,泪痕交错的脸上一片狼藉,眼神却带着一种孤注一掷的疯狂。他看向秦墨言,声音嘶哑:“秦师兄,我知道你看不起我!你觉得我贪生怕死!可我不想像周老师那样……那样无声无息地死在这里!我想活!有错吗?”

秦墨言缓缓睁开眼,目光如古井深潭,看不到底。他没有看林清源,而是望向窝棚外灰暗的天空,声音低沉而疲惫:“想活,没有错。清源,我从未看不起想活的人。我只是……不能看着你,走错路。”

“那什么是正确的路?”林清源激动地反驳,指着外面,“跟着你,就是正确的路吗?弹尽粮绝,前有堵截后有追兵,阿阮姐姐伤成这样!我们还能撑几天?正确的路就是死路吗?”

秦墨言沉默了。他无法反驳。现实的残酷,像冰冷的铁钳,扼住了所有的豪言壮语。

林清源见他沉默,仿佛得到了某种鼓励,转向阿阮,眼神里带着一丝恳求,也有一丝不易察觉的蛊惑:“阿阮姐姐,你呢?你也不想死,对不对?跟我们……不,跟我走吧!我刚才看到那队人了,他们……他们有吃的,有车!只要跟着他们,我们就能活!”

阿阮的心猛地一缩。跟她走?林清源已经下意识地将她和秦墨言区分开了。

她看着林清源那双被绝望和渴望烧红的眼睛,又看向沉默如山、背影却透出无尽悲凉的秦墨言。一个声音在她心里呐喊:答应他!跟着有饭吃的人走!活下去!另一个声音却微弱而固执地响起:那支笔……那支笔代表的,难道仅仅是死亡吗?

她张了张嘴,喉咙干涩发紧,发不出任何声音。

忽然,秦墨言动了一下。他从怀里掏出一个小小的、干瘪的布囊,那是他们仅剩的最后一点食物——几块硬得像石头的杂面饼碎末,以及周先生药包里最后剩下的一点点药粉。他将布囊放在三人中间的地上。

然后,他又从贴身处,取出了那支暗红色的旧钢笔,紧紧握在手中,仿佛那是他最后的武器和信仰。

“清源,”秦墨言的声音异常平静,却带着一种诀别的意味,“人各有志,我不强求。这些吃的和药,你拿走大半。阿阮姑娘伤重,也需要……你带她一起走吧。”

他将布囊推向林清源的方向,自己只留下了极少的一点饼末,和那支紧紧攥着的钢笔。

林清源愣住了,看着地上那微不足道却代表着生存机会的布囊,又看看秦墨言手中那支在他看来毫无用处的钢笔,脸上血色尽褪,嘴唇哆嗦着:“师兄……你……”

阿阮也惊呆了。她没想到秦墨言会做出这样的决定。他将生的希望大部分给了想要背离的人,自己却选择了那条看似必死的“正确之路”。

这一刻,秦墨言那清癯而疲惫的侧影,在阿阮眼中仿佛骤然变得无比高大,也无比……孤独。

林清源猛地抓起那个布囊,像是被烫到一样,塞进自己怀里。他不敢再看秦墨言,也不敢看阿阮,低着头,声音含糊不清:“……对不住,师兄……我……我只是想活……”

说完,他像是害怕自己会后悔,猛地转身,踉跄着冲出了窝棚,身影很快消失在暮色渐合的荒野里。

窝棚里,只剩下秦墨言和阿阮。

死一般的寂静再次降临。

秦墨言依旧保持着那个姿势,握着钢笔,望着门外,仿佛化成了一尊石像。

阿阮看着他的背影,看着地上他留下的那一点点可怜的饼末,又低头看看自己包裹着的、依旧疼痛的双脚。

林清源带走了大部分食物和药品,也带走了她……原本可以选择的,那条看似更容易的“生路”。

现在,她只剩下一个选择。

是跟着那尊沉默的、手握无用的“笔剑”、走向未知死亡的“石像”?

还是,爬出这个窝棚,去追赶那个已经消失在暮色中的、带着食物的年轻背影?

她缓缓地,挪动了一下身体。脚底的伤口被牵动,传来一阵尖锐的痛楚。

这痛楚,却让她混乱的头脑,瞬间清醒了。

(第二十九章 完)

第三十章 未归人

痛楚像一根冰冷的针,刺破了阿阮脑中纷乱的迷雾。她看着秦墨言那仿佛与身后土墙融为一体的、孤绝的背影,又想起林清源逃离时那仓皇狼狈、甚至不敢回头的模样。

跟着林清源,或许真的能暂时活命。有吃的,也许还有相对安全的栖身之所。但那样的“活着”,是什么样的活着?是像她曾经在西楼里那样,仰人鼻息,战战兢兢?还是像那些投靠了伪军的人一样,背弃自己的根,对着曾经的同胞举起刀枪?

她想起了周先生。他本可以有机会独自逃生,却为了保护学生而受伤,最终为了不拖累他们,主动放弃了生机。他临终前紧握的,不是食物,不是金银,而是那支象征着信念和传承的旧钢笔。

“笔亦为剑”。

“薪火不可绝”。

这些话,此刻如同洪钟,在她心里轰然回响。活着,不仅仅是为了喘气,为了果腹。活着,应该像周先生,像此刻宁愿独自面对绝境也不肯折腰的秦墨言那样,有一点除了生存之外,更需要坚守的东西。

那东西,叫做“气节”,叫做“不屈服”。

她阿阮,一个卑微的女佣,不懂什么大道理,但她懂得感恩,懂得分辨善恶。是秦墨言在她最绝望的时候收留了她(尽管最初只是暂时的),是他在寒夜里给了她围巾,是他不顾自身疲惫为她清理包扎伤口,也是他,在最后时刻,将大部分生的希望让给了背离的人。

他守着他的“笔剑”和他的路。那么她呢?

她的“剑”,或许就是这双还能走路(哪怕疼痛)的脚,就是这颗还不肯向命运彻底低头的心。

她深吸了一口冰冷的、带着土腥味的空气,用手撑着地面,忍着脚底撕裂般的疼痛,慢慢地、极其艰难地,站了起来。

她的动作惊动了如同石像般的秦墨言。他缓缓转过头,看向她。他的眼睛里布满了血丝,深沉的疲惫之下,是难以掩饰的讶异,以及……一丝极其微弱的、连他自己都未曾察觉的期盼。

阿阮没有看他,她的目光落在窝棚外那片被暮色笼罩的、苍茫而危险的荒野。林清源的身影早已消失不见。

她挪动脚步,每一步都像踩在烧红的炭火上,锥心刺骨。但她没有停下,也没有走向门外,而是朝着秦墨言的方向,极其缓慢地,一步,一步,挪了过去。

最终,她在离他一步远的地方停下,因为疼痛和虚弱,身体微微摇晃。

她抬起头,迎上他复杂的目光,声音很轻,却异常清晰,带着一种破釜沉舟后的平静:

“秦先生,我……跟你走。”

秦墨言瞳孔微缩,握着钢笔的手指骤然收紧。他看着她苍白而坚定的脸,看着她因忍痛而微微颤抖的身体,看着她那双清澈眼眸中倒映出的、自己此刻定然十分狼狈却绝不退缩的身影。

千言万语,堵在喉咙口,最终只化作一个沉重而郑重的字:

“……好。”

没有多余的言语,没有感激涕零,也没有豪言壮语。只是一个选择,和一个承诺。

他弯腰,捡起地上那一点点可怜的饼末,小心地分成两份,将稍多的一份递给阿阮。

阿阮没有推辞,接过来,默默地、珍惜地小口吃着。粗糙的饼末刮过喉咙,带着泥土和绝望的味道,但她知道,这是他们继续走下去的、唯一的粮草。

吃完东西,秦墨言将水壶里最后几滴水倒出,两人分着喝了。

夜幕彻底降临,窝棚里漆黑一片,只有寒风穿过破洞发出的呜咽。

“今晚在这里过夜,明天天亮再走。”秦墨言低声道。

阿阮靠着墙壁坐下,将身体蜷缩起来,以保存体温。脚底的疼痛一阵阵袭来,让她无法入睡。

黑暗中,她听到秦墨言轻微的呼吸声。他也没有睡。

“秦先生,”她忽然轻声开口,打破了沉默,“那支笔……周先生的笔,很重要吗?”

黑暗中,秦墨言沉默了片刻,然后,她听到他摩挲钢笔的细微声响。

“嗯。”他应了一声,声音在黑暗里显得格外低沉,“它写下的,不只是字。”

阿阮不太明白,但她能感觉到那支笔在他心中的分量。那是一种她从未接触过、却在此刻深深吸引她的力量。

“我们会找到七星镇吗?”她又问,声音里带着一丝不易察觉的脆弱。

这一次,秦墨言沉默了更久。

“我不知道。”他最终诚实以告,声音里没有虚假的希望,只有一种直面现实的坦然,“但只要我们还在走,路就在脚下。”

只要我们还在走,路就在脚下。

阿阮在心里重复着这句话,仿佛从中汲取到了某种力量。她不再说话,只是将身体蜷得更紧,抵抗着寒冷和疼痛。

窝棚外,是茫茫黑夜,是未知的险途,是可能永远也找不到的七星镇。

窝棚内,是两个被同伴抛弃、伤痕累累、前途未卜的人。

但至少,他们选择了彼此信任,选择了同一条路。

那个选择了“更容易”生路的少年,或许已经找到了暂时的温饱。而这个窝棚里,这两个固执地走向“更艰难”前路的人,却守着一点微弱的、名为信念的火种,等待着或许永远不会到来的黎明。

夜还很长。而未归的人,还在路上。

(第三十章 完)

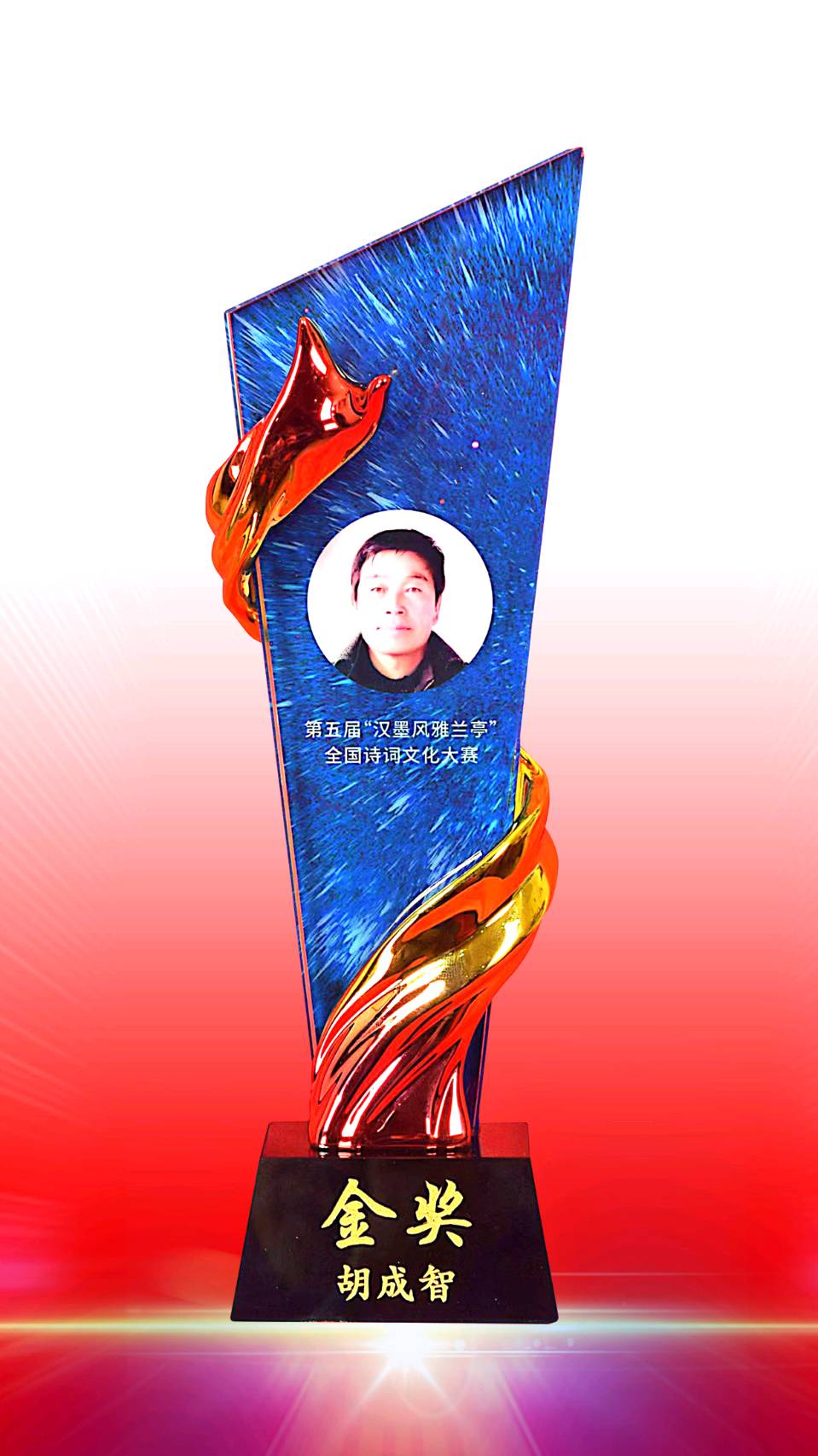

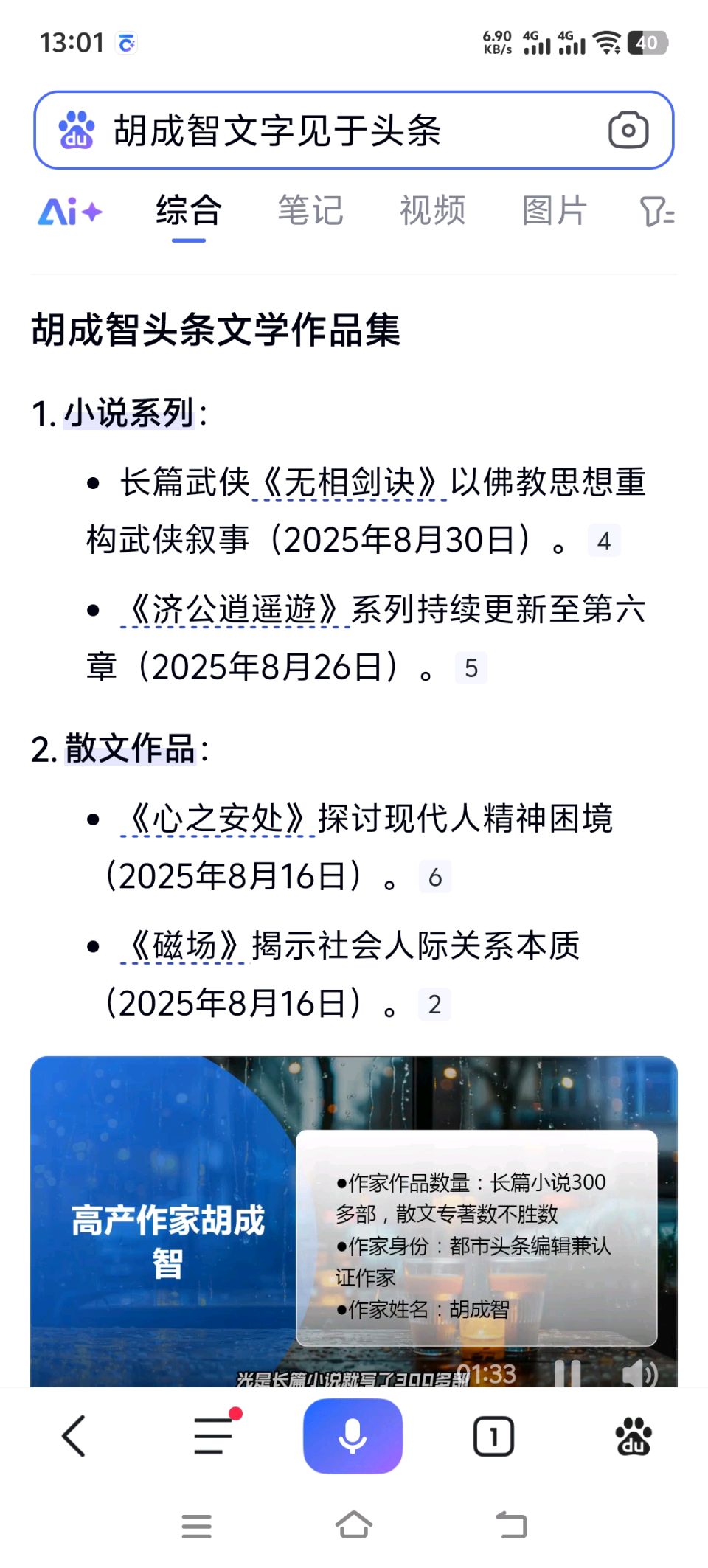

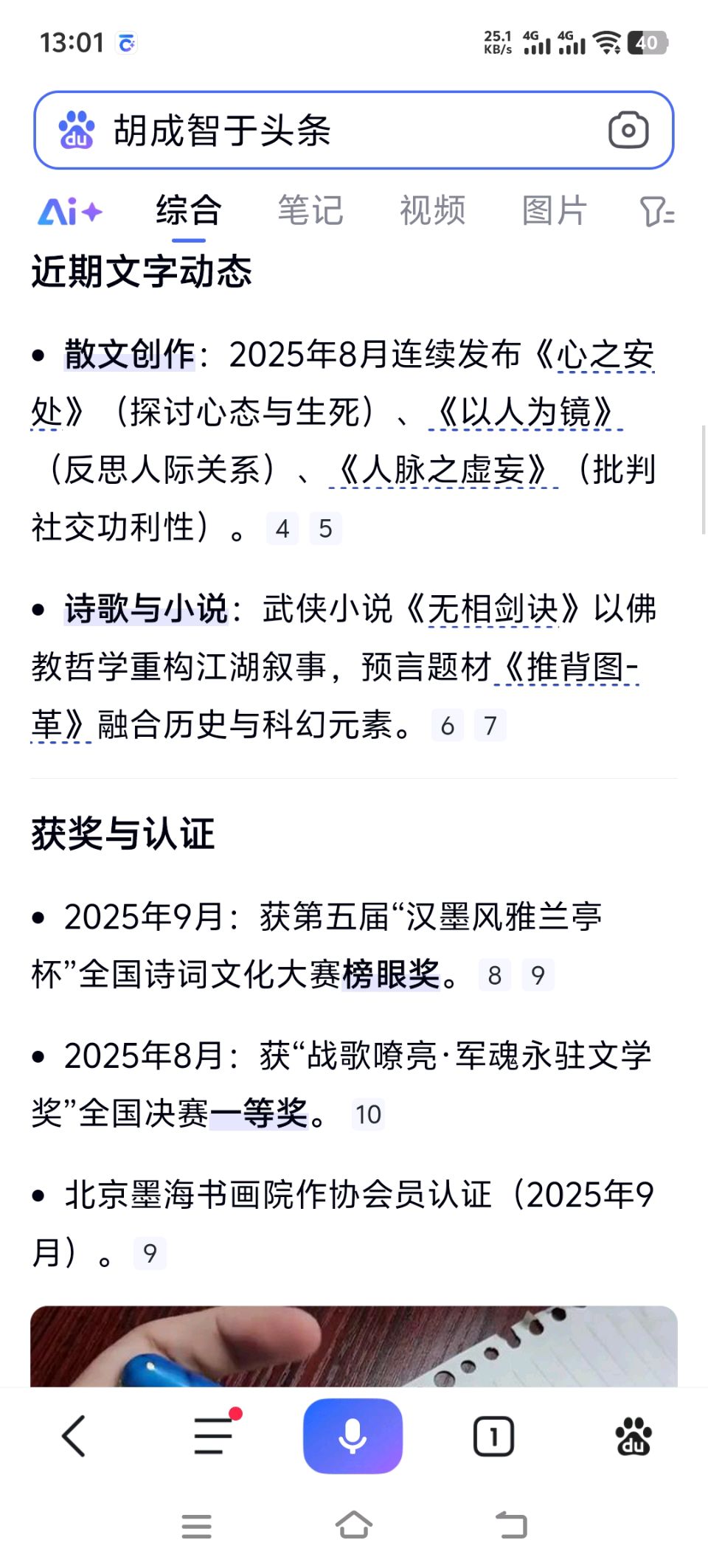

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获奖。

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点