第八十九章 案牍

郡守府衙的库房,光阴仿佛停滞。高高的窗户透进几束斜阳,照亮空气中飞舞的尘埃。沈知白埋首于堆积如山的卷宗之间,如同一个耐心的掘井人,在故纸堆中挖掘着可能与过往相连的蛛丝马迹。

那几份关于北方溃兵的卷宗,像投入心湖的石子,激起了层层涟漪。他利用整理归档的便利,开始有意识地留意所有与“北地”、“流寇”、“兵灾”相关的记录。动作必须小心谨慎,不能引起任何人的怀疑。

他发现,类似的记录并非孤例。近些年来,由于北方战乱,南下流窜的溃兵、难民引发的治安事件时有发生,大多记录简略,最终结果无非是“驱散”、“剿抚”或“不了了之”。关于黑水荡那伙溃兵,卷宗记载他们最终被郡守派出的官兵击溃,残部逃入邻郡山林,不知所踪。

线索似乎又断了。但沈知白并未完全放弃。他注意到,在处理这些事件的文牍中,偶尔会出现一个名字——郡守府的一位老刑名师爷,姓赵。据说这位赵师爷在郡衙任职多年,对地方上的三教九流、陈年旧案颇为熟悉。

或许……可以从这位赵师爷那里,旁敲侧击地打听一些情况?

这个念头让沈知白的心跳加快了几分。但这需要机会,更需要极大的勇气和技巧。他一个毫无根基的新晋书吏,贸然打听数年前的溃兵旧案,极易引人疑窦。

他按捺住心中的冲动,继续日复一日地进行着枯燥的整理工作。他将那些关于溃兵的卷宗默默记下归档的编号和位置,然后如同处理其他普通卷宗一样,将它们归入应有的类别之中。

案牍劳形,时光在指尖悄然流逝。但沈知白知道,他正在接近某个真相的边缘,哪怕那个真相可能依旧模糊,甚至充满危险。为了父亲,为了失散的家人,他必须耐心等待,抓住那可能稍纵即逝的机会。

第九十章 余晖

嘉杭城,林府后园。

夕阳西下,将天边的云彩染成一片绚烂的橘红与瑰紫。林慕云披着一件薄裘,独自坐在水榭中,望着池中那被落日余晖镀上一层金边的残荷。

他的手中,拿着一封刚刚由北方眼线送来的密信。信上的内容,依旧是关于在北方各地打探沈家消息的汇报,言辞谨慎,结果……依旧是一无所获。这样的信,他已经收到过太多太多,多到几乎已经麻木。

但今日,看着这绚烂却即将逝去的余晖,一种前所未有的、清晰的认知,如同冰冷的湖水,缓缓漫过他的心田——他可能,永远也找不到文谦兄了。

无论他是生是死,无论他葬身于北地的哪一片风雪,或是隐没于江南的哪一处烟雨,他们之间,恐怕已是阴阳永隔,或是人海茫茫,再无重逢之期。

这个认知,并没有带来撕心裂肺的痛楚,反而是一种深沉的、近乎绝望的平静。就像这落日,明知必然西沉,便也不再挣扎,只是安静地、壮烈地,燃烧完最后的光辉。

他缓缓从怀中取出那块焦黑的碎布,“安,北”二字,在夕阳的余晖下,显得格外刺目。

“文谦兄……”他对着那即将沉入地平线的落日,轻声低语,仿佛老友就在眼前,“我找了你好久……好久……可这天地太大,人世太纷扰……我终究……还是把你弄丢了……”

他的声音带着一种历尽沧桑后的疲惫与认命。

“若你已不在人世……黄泉路远,且慢行……待我料理完这俗世残局,便去寻你……向你当面……谢罪……”

“若你侥幸尚存……愿你……余生安稳,不再受这流离之苦……你守护的文脉,我林家……会替你……看顾……”

余晖渐渐收敛,最后一丝光亮也隐没在山峦之后。天地间陷入一片朦胧的暮色。

林慕云就那样静静地坐着,一动不动,仿佛与这水榭、这残荷、这沉沉的暮霭,融为了一体。他心中那持续燃烧了许久的、寻找的火焰,似乎也随着这落日,一同熄灭了,只留下一片冰冷的灰烬。

第九十一章 问迹

机会终于在一个看似寻常的午后降临。沈知白抱着一摞刚整理好的卷宗,前往刑名房交割。刑名房内,只有那位须发花白、眼神却依旧锐利的赵师爷独自坐在案后,正对着一份案卷蹙眉沉思。

沈知白放下卷宗,恭敬地行礼,准备退下。就在他转身之际,目光不经意地扫过赵师爷案头那份摊开的卷宗,上面赫然写着“黑水荡”三个字!

他的心猛地一跳,脚步不由得顿住。

赵师爷抬起头,看了他一眼,声音平淡:“何事?”

沈知白强自镇定,拱手道:“赵师爷,晚辈方才整理旧档,见数份卷宗皆提及‘黑水荡’一带曾有溃兵为患,心中有些好奇。晚辈北来途中,亦曾听闻此地凶险,不知……当年那伙溃兵,可曾尽数伏法?”

赵师爷浑浊的眼睛微微眯起,打量了一下沈知白,并未立刻回答,反而问道:“你是北地人?”

“是,晚辈来自临州。”

“临州……”赵师爷沉吟片刻,似乎在回忆什么,“那地方,前些年可是遭了大难。”他指了指案上的卷宗,“黑水荡那伙人,是北边退下来的败兵,凶悍得很,当年着实闹出不少乱子。官府围剿了几次,杀了一些,抓了一些,但总有几个滑溜的头目,趁乱跑了,至今下落不明。”

他顿了顿,看着沈知白,语气带着一丝告诫:“这些都是陈年旧案了,官府自有处置。你既是北地来的,更当谨言慎行,莫要过多打听这些事,以免惹祸上身。”

沈知白心中一凛,知道赵师爷看出了些什么,也是在提醒他。他连忙躬身道:“多谢师爷提点,晚辈只是随口一问,绝无他意。”

他不敢再多言,恭敬地退出了刑名房。虽然没有得到确切的线索,但至少证实了那伙溃兵的存在,并且确认仍有头目在逃。这让他更加确信,当初沈家在北上的遭遇,绝非偶然。

问迹虽无果,却更加坚定了他的某个念头。

第九十二章 孤诣

夜色深沉,柳条巷陋室。

油灯如豆,光芒微弱。沈知白没有像往常一样早早歇息,而是伏在那张摇摇晃晃的破桌上,铺开一张粗糙的草纸,提笔蘸墨。

他决定,凭借自己在府衙查阅卷宗和向赵师爷打听到的有限信息,结合父亲生前偶尔提及的碎片,尝试着将沈家北上途中遭遇溃兵袭击、船只失散、父亲重伤以及后续艰难南下的经历,尽可能详细地记录下来。

这不是为了诉苦,也不是为了博取同情。而是一种责任,一种交代。他要将这段家族劫难的历史,将父亲在那场劫难中所表现出的坚守与牺牲,用文字固定下来。哪怕这记录暂时无法公之于众,哪怕只是藏于陋室,也总好过随着时间流逝而彻底湮灭。

更重要的是,他隐隐觉得,这份记录,或许在未来某个关键时刻,能成为寻找失散家人、甚至是完成父亲“找到慕云”遗愿的一件信物。

笔尖在纸上沙沙移动。他写得很慢,很艰难。许多细节已经模糊,许多痛苦不愿回忆。写到父亲在冰冷江水中挣扎,写到那场焚尽芦苇荡的大火,写到父亲弥留之际的嘱托……他的泪水几次模糊了视线,不得不停下来,平复心绪。

他知道,自己文笔拙劣,见识有限,无法完全再现那段波澜壮阔又惨痛无比的历程。但他必须写下去。这是他对父亲的承诺,也是对沈家历史的负责。

窗外万籁俱寂,只有偶尔的犬吠和更夫梆子声传来。陋室内,孤灯只影,一个年轻人,正用他全部的心力与意志,在与遗忘和时间的赛跑中,艰难地镌刻着一段不应被忘却的记忆。

这或许是一次徒劳的“孤诣”,但对他而言,却是一次必须完成的精神仪式。

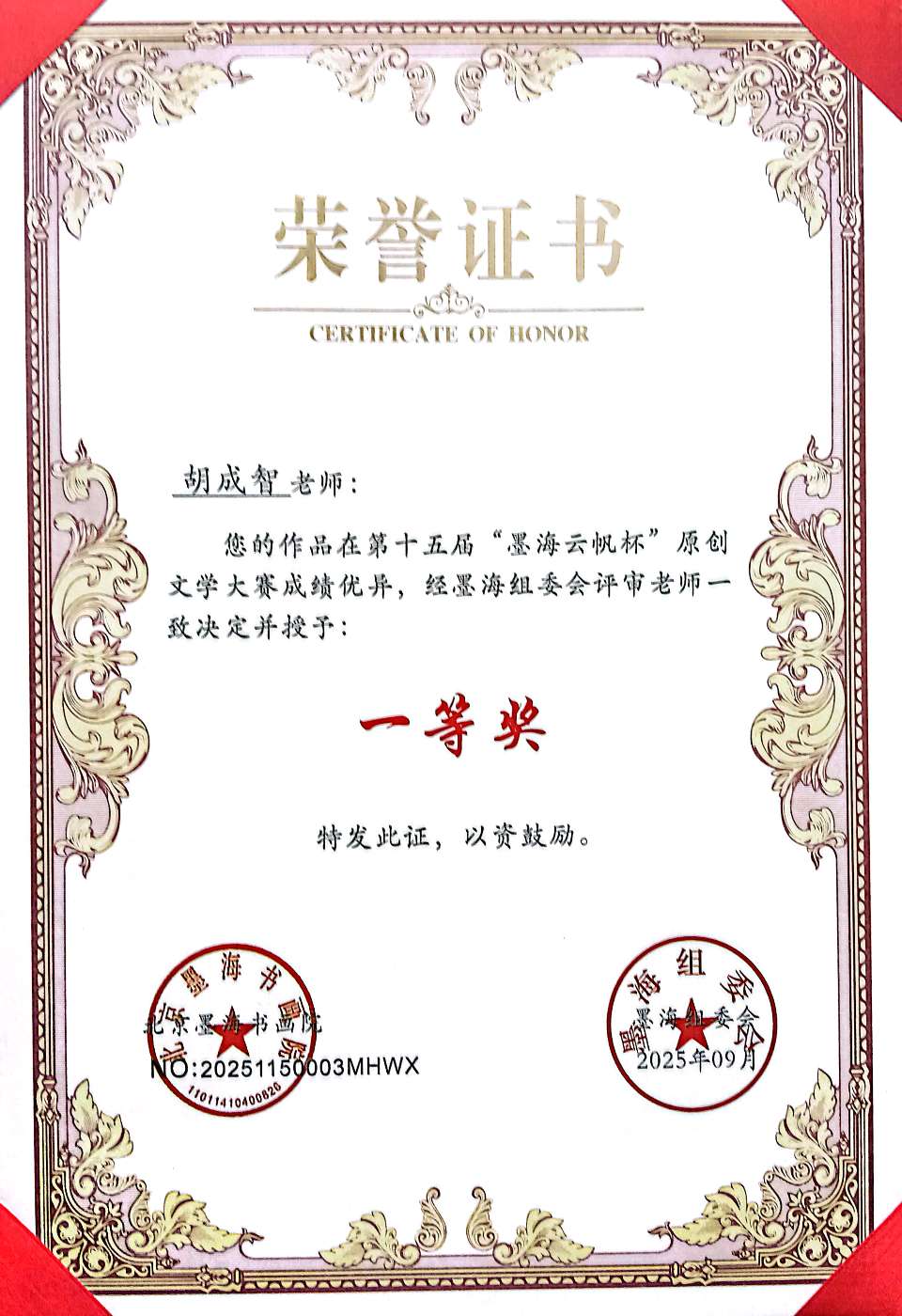

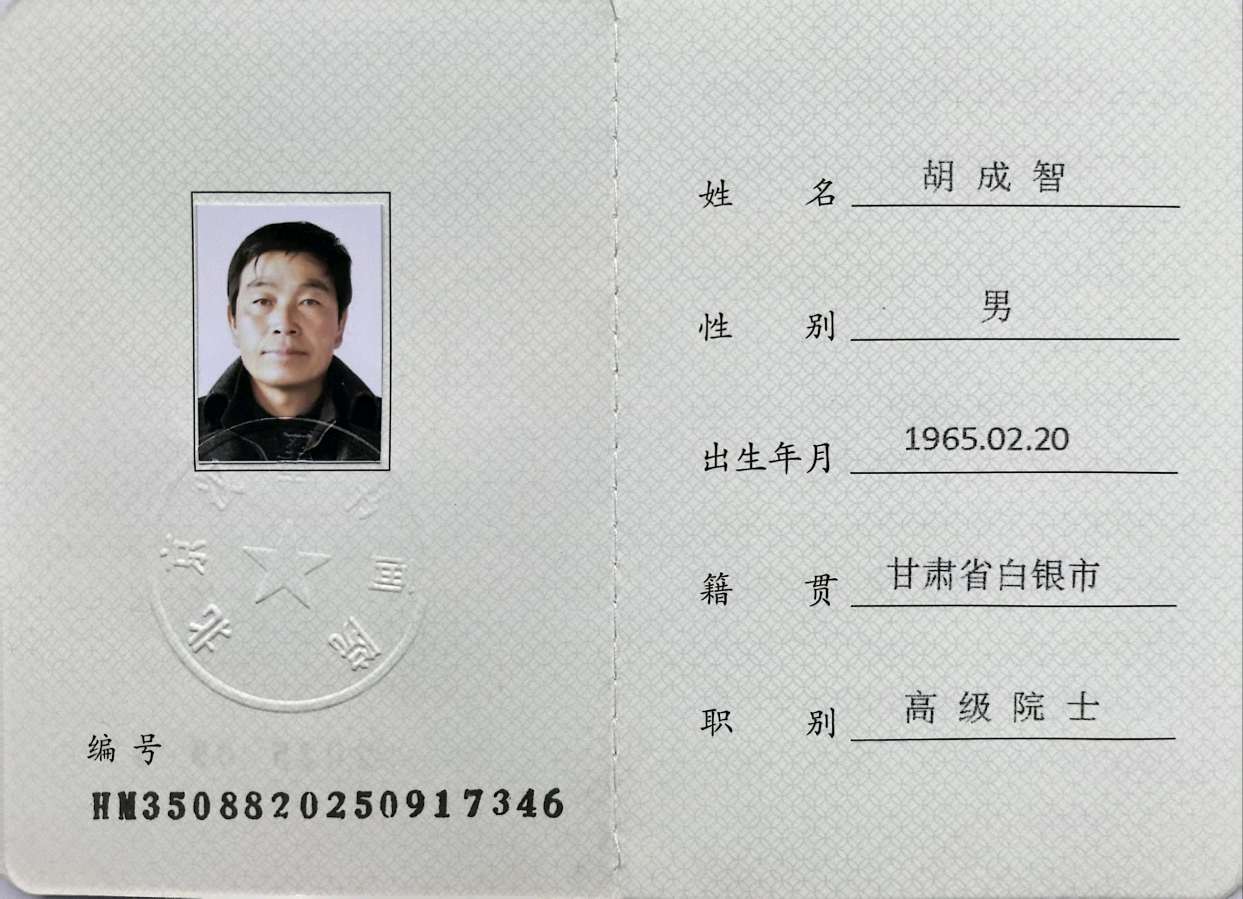

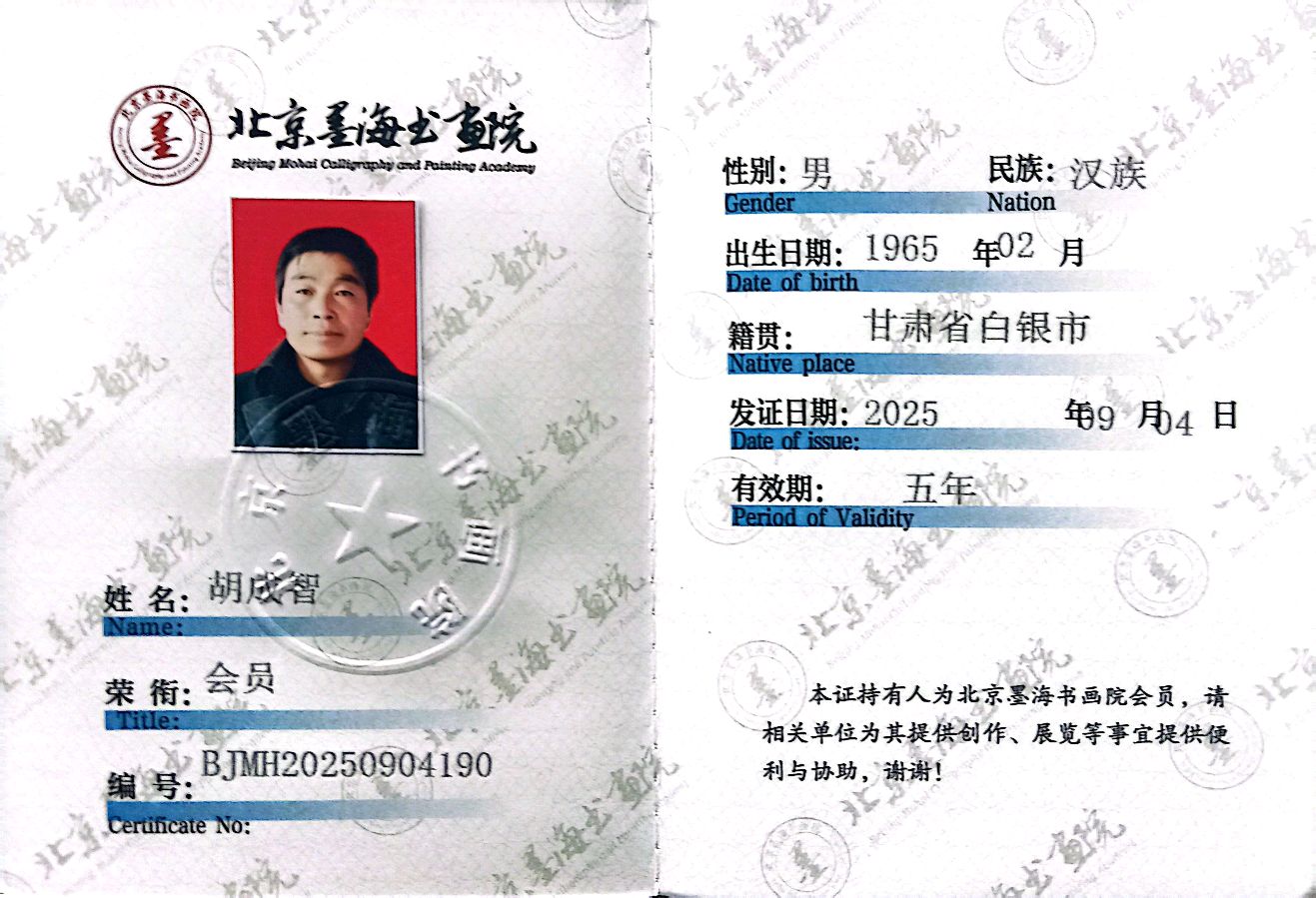

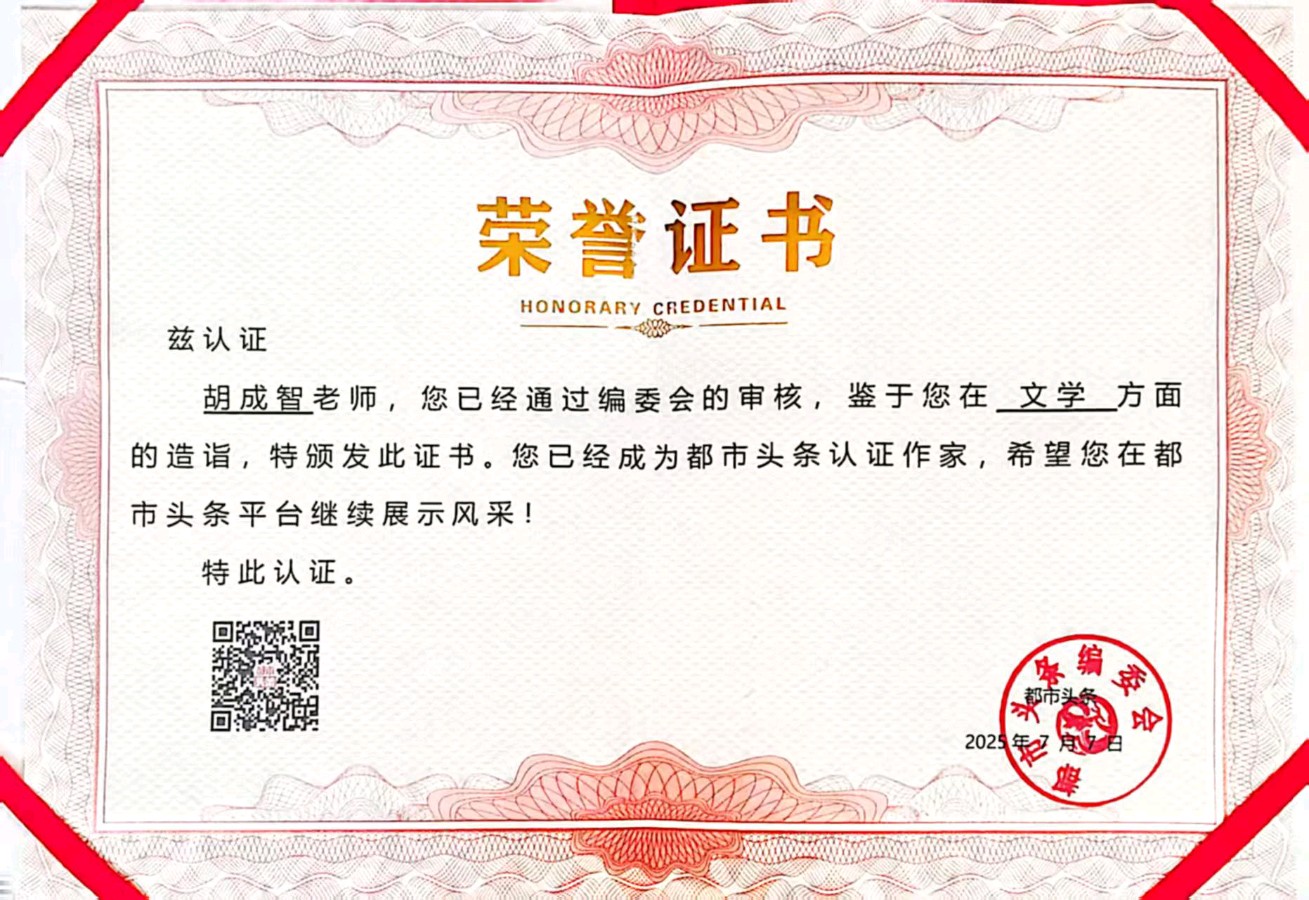

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获奖。

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点