第一百二十五章 暗涌

“文粹阁”高价求购宋末史籍及文天祥相关文献的消息,如同投入古井的石子,在郡城不大不小的文人圈子里漾开了涟漪。起初,人们只当是林家这位新家主附庸风雅,或是书坊另辟蹊径的生意经。但随着时间的推移,林家表现出的执着与阔绰,渐渐引来了一些真正的关注。

几位专攻宋史的学者被请去“文粹阁”鉴定一些送来的“疑似”残页,虽大多赝品或普通货色,但林家依旧礼遇有加,酬金丰厚。一些家中藏有相关书籍的破落士绅,也开始心动,暗中接洽。甚至有人传言,林家似乎在暗中打听数十年前北地临州沈氏藏书散佚的情况。

这些消息,通过不同渠道,零零碎碎地传到沈知白耳中。他表面不动声色,依旧每日在藏书楼埋首工作,但内心的压力与日俱增。林焕章此举,如同张网待雀,耐心十足。他既不逼迫,也不接触,只是营造出一种势在必得的氛围,让沈知白时刻处于一种被窥视、被围困的焦虑之中。

他知道,自己不能乱。越是这种时候,越要沉住气。他将更多精力投入到藏书楼的工作中,试图用繁重的劳动麻痹自己紧绷的神经。同时,他也开始更加隐秘地查阅与《守城录》、文天祥相关的所有资料,希望能从中找到增强这卷残卷分量的证据,或是应对林家可能发难的底气。

暗涌在平静的湖面下积蓄力量,等待着破水而出的那一刻。

第一百二十六章 故纸

这日,沈知白在整理一批捐赠来的、混杂不堪的旧书时,在一册毫无价值的坊刻类书封皮夹层里,意外地摸到几页折叠紧密、质地明显不同的旧纸。他心中一动,小心地将其取出展开。

纸张是上好的皮纸,年代似乎颇为久远,上面是用朱笔书写的小楷,字迹清劲,内容竟是一篇未曾见过的、关于文天祥在江西抗元时某一战役的详细评述!文中不仅引用了《守城录》中的观点,更对文天祥的战术抉择、尤其是其“以民心为城”的理念大加赞赏,其见解之深刻,眼光之独到,远超寻常文人泛泛之谈。

沈知白的心脏狂跳起来!他仔细辨认字迹和文风,虽无署名,但其笔意与之前在那本《宋史纪事本末》中发现的“青萝山房”散论极为相似!很可能是同一人所著!

这意外的发现,如同在黑暗的迷宫中又找到了一盏灯。这至少证明,在江南,并非无人理解文天祥与《守城录》的价值,甚至有人进行过相当深入的研究!这份“故纸”,若能与他手中的残卷相互印证,其价值将不可估量!

他强压下激动,不动声色地将这几页珍贵的散论收入怀中。这或许是未来,他在面对林家质询或发难时,一份重要的筹码,也是为父亲守护的这缕文脉,找到知音与传承者的希望所在。

第一百二十七章 疑云

林焕章坐在“文粹阁”后堂的雅间内,听着掌柜的汇报。连日来,虽有不少人送来各种所谓的“珍本”、“残稿”,但经过几位请来的老先生鉴定,大多是不值一哂的假货或普通抄本,并未发现真正与沈家那卷可能存在的《守城录》批注本相关的线索。

“家主,我们如此大张旗鼓,会不会……打草惊蛇?”掌柜小心翼翼地问道。

林焕章轻轻摩挲着手中的青瓷茶盏,目光深邃:“我要的,就是这‘惊蛇’之效。若他手中真有东西,见我林家势在必得,无非两种反应:要么更加死死藏匿,要么……便会想方设法,为其寻找更稳妥的出路,或是验证其价值。无论哪种,只要他动了,我们就有机会找到痕迹。”

他顿了顿,问道:“青崖书院那边,最近可有什么异常?尤其是那位沈书吏。”

掌柜回道:“据我们的人观察,沈书吏一切如常,每日往返于书院和住处,并无与外界可疑之人接触。只是……他似乎往藏书楼跑得更勤了,尤其常翻阅与宋史、兵家相关的典籍。”

“哦?”林焕章眼中闪过一丝精光,“看来,他也在做准备。是在寻找印证,还是在寻找……保护伞?”

他放下茶盏,吩咐道:“继续留意,尤其是他与书院中哪位山长、学者交往过密。另外,之前提到的那位‘青萝山房’的主人,查得怎么样了?”

“回禀家主,尚未有确切消息。‘青萝山房’似是几十年前一位隐士的斋号,其人踪迹飘忽,著述也多未刊行,流传极少,查找起来颇为困难。”

疑云层层笼罩,林焕章感觉,自己似乎正接近某个核心,但总隔着一层薄雾,看不真切。

第一百二十八章 孤灯

又是一个深夜。藏书楼内,月光被浓云遮蔽,只有沈知白桌前的一盏孤灯,散发着昏黄而温暖的光晕。

他没有整理书籍,也没有查阅资料,只是静静地坐在那里,面前摊开着两样东西——左边是父亲留下的那卷《守城录》残卷,在油灯下更显残破沧桑;右边是今日新发现的那几页“青萝山房”的散论,朱笔字迹在灯光下熠熠生辉。

两相对照,一种跨越时空的共鸣感油然而生。不同的笔迹,不同的时代,却都在诠释、赞叹着同一种精神——那种于危城绝境之中,依靠民心、坚守气节的不屈意志。

他伸出手指,轻轻拂过残卷上父亲留下的最后体温,又抚过散论上那不知名先贤的犀利笔触。孤独感依旧存在,但此刻,却仿佛有了一种依托。他并非一个人在战斗,在他的身前身后,有着无数可见或不可见的同道,在共同守护着这缕文明的薪火。

林家的压力依旧如山,未来的险阻依然未知。但看着眼前这灯光下的故纸与残卷,沈知白的心中,却渐渐生出了一股前所未有的平静与力量。

只要这盏灯还亮着,只要这些文字还在,只要这份精神不灭,那么,无论黑夜多么漫长,黎明终将到来。

他小心地将残卷与散论重新收好,吹熄了灯火,融入一片黑暗之中。但他的心中,却已点亮了一盏永不熄灭的孤灯。

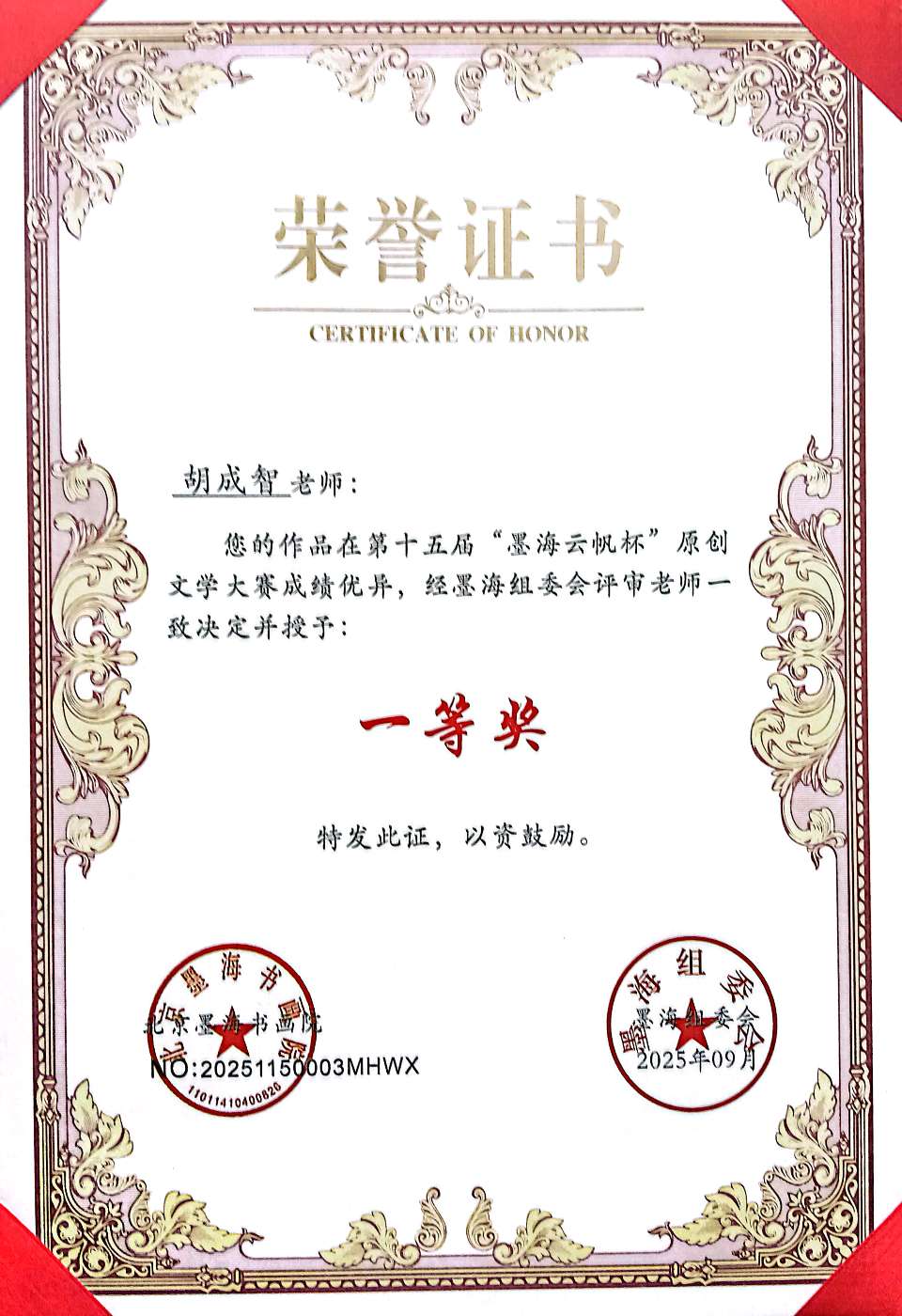

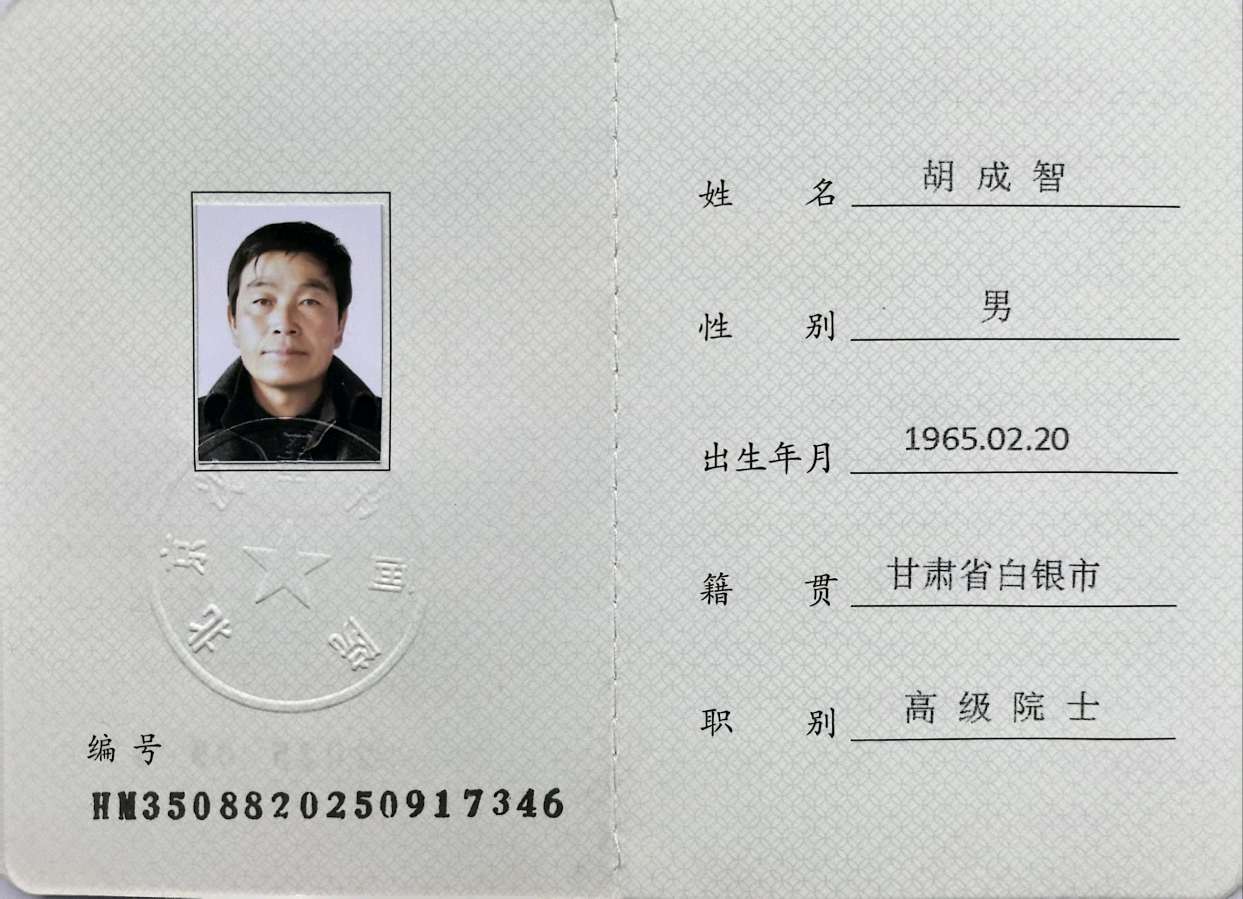

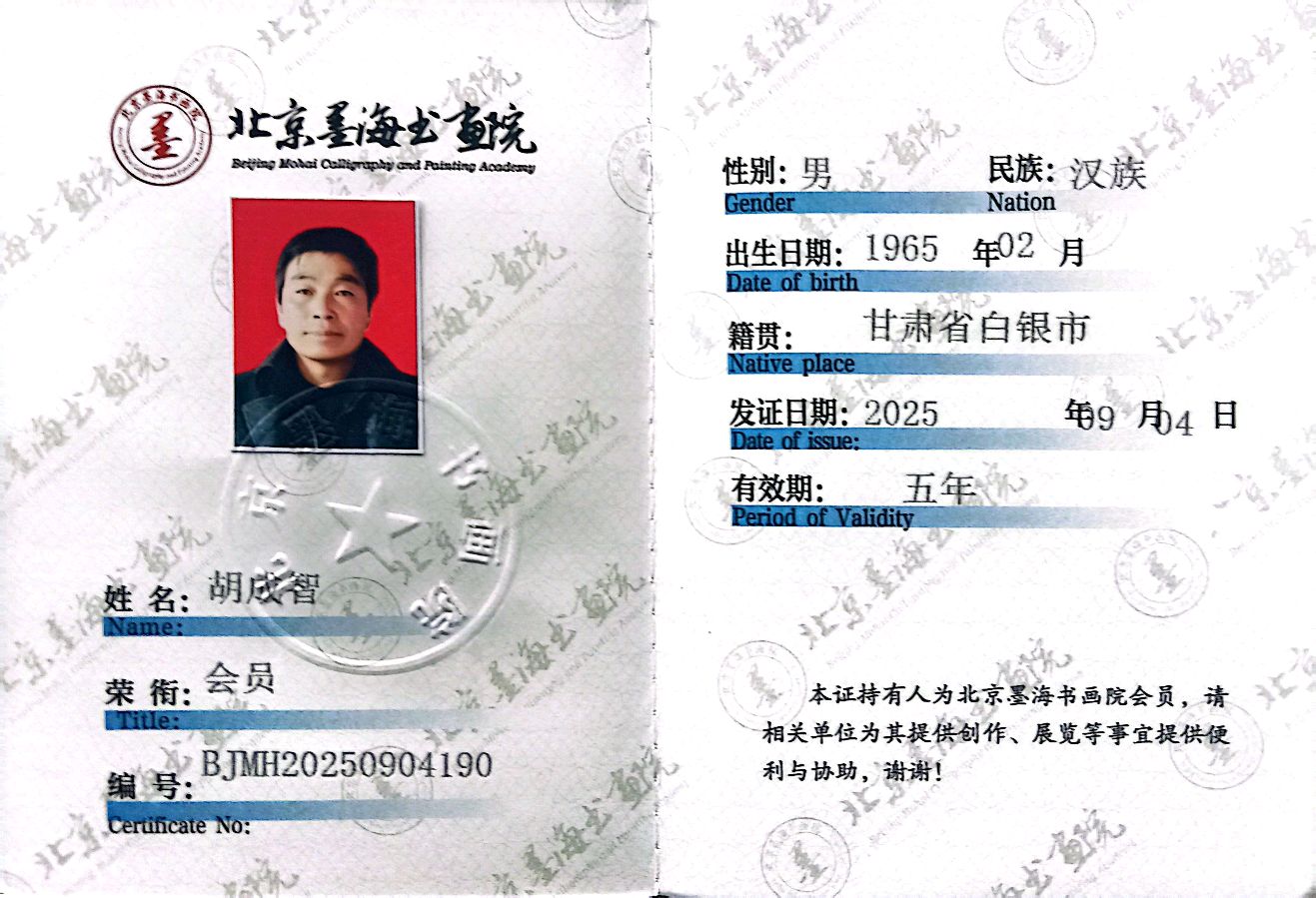

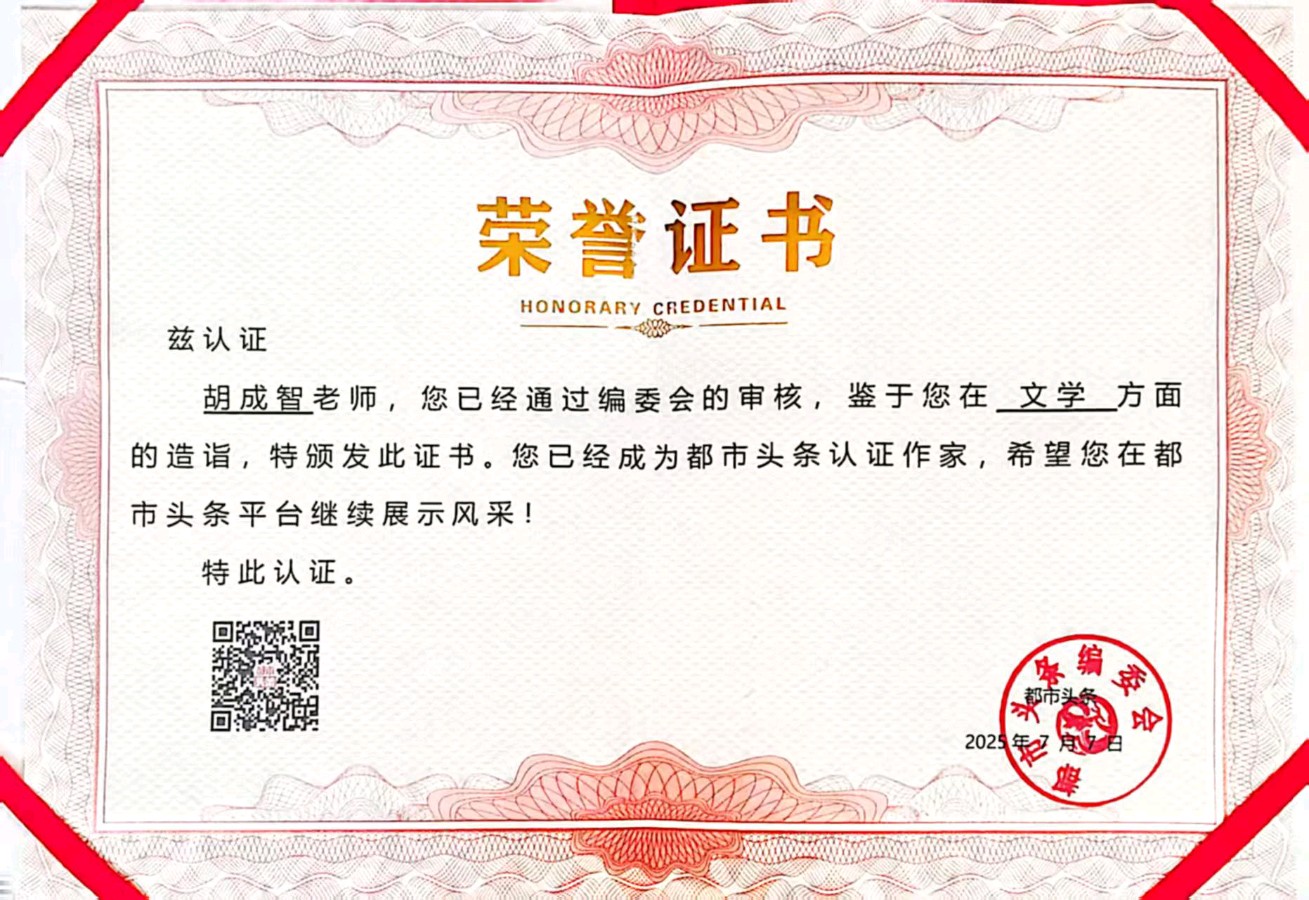

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获奖。

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点