第十九章:宁静的轰鸣

夜校的课程像一条涓涓细流,持续不断地冲刷着陈深认知的河床。那些公式、模型、理论,起初是冰冷而陌生的石子,随着反复的琢磨和实践,渐渐被冲刷得圆润,甚至开始闪烁出属于他自己的理解光泽。他开始尝试将课堂所学,应用于观察身边最微小的商业现象。

他不再只是麻木地穿梭于出租屋、教室和打工的新地点——一家大型仓储式超市的理货区。他开始带着一种研究的目光,审视这里的一切。为什么这个品牌的牛奶总是摆在货架最显眼的位置?为什么临期的商品会捆绑销售?为什么会员制的模式能牢牢锁住一批消费者?那些他曾经习以为常的超市布局、促销手段、人流走向,此刻在他眼中,都变成了活生生的、可以运用课堂知识进行解读的案例。

他甚至在休息时间,用廉价的笔记本和铅笔,偷偷画下超市的动线图,记录不同时间段的人流量和购物车里的商品种类。同事们觉得他古怪,他也只是笑笑,不多解释。这种主动的、带着思考的观察和学习,与过去在便利店那种被动承受的状态,形成了鲜明的对比。他不再是环境的奴隶,而是成了一个沉默的观察者和分析者。

然而,理论的滋养和实践的观察,并不能立刻改变他现实的处境。理货员的工作依旧繁重,需要搬运沉重的货物,长时间站立,收入微薄。身体的疲惫是实实在在的。每当深夜下班,拖着酸痛的身体回到那间狭小的出租屋时,那种来自物质层面的沉重压力,依旧会如同潮水般涌上,试图将他拖回绝望的深渊。

但这一次,情况有所不同。

当疲惫和沮丧袭来时,他不再像过去那样,任由自己被情绪吞噬,或是陷入无用的抱怨。他会强迫自己坐在那张旧书桌前,打开台灯,摊开笔记本。有时是整理夜校的笔记,有时是写下对白天观察到的商业现象的思考,有时,只是胡乱地写下一些盘旋在脑海里的、不成体系的念头。

这个过程,本身成为一种抵抗。

笔尖摩擦纸张的沙沙声,台灯昏黄的光晕,书本散发出的油墨气息……这一切,在他周围构筑了一个无形的、宁静的结界。外界的喧嚣、身体的疲惫、现实的窘迫,都被暂时隔绝在外。在这个结界里,只有他和他的思想。

他发现自己能够“跳出来”了。能够像一个旁观者一样,观察着自己当下的疲惫和窘迫,并清晰地认识到:这只是一种暂时的状态,是他在攀登过程中必然要承受的重量,而不是他生命的全部定义。

这种“跳出来”的能力,源于认知破壁后带来的内在距离感。他知道自己正在做什么,知道自己为什么要承受这些,也知道自己将要前往何方。尽管前路依旧模糊,但方向感本身,就是一种强大的力量。

一天夜里,他正在分析超市会员数据与普通消费者购物篮商品差异的假设,窗外忽然下起了暴雨,电闪雷鸣。巨大的雷声在城市上空炸响,震得窗户玻璃嗡嗡作响。若是以前,在这样的雷雨夜,他多半会感到一种被世界抛弃的、加剧的孤独和凄凉。

但此刻,他停下笔,静静地听着。

雷声轰鸣,狂暴而喧嚣,仿佛要撕裂整个夜空。然而,在他内心那片刚刚经历过清理和重建的“书房一隅”,却呈现出一种奇异的、前所未有的宁静。那是一种风暴眼中的宁静,是一种在确认了自身坐标之后,对外界纷扰的免疫。

他意识到,真正的轰鸣,并非来自外界的雷声,也不是来自“高楼”世界的喧嚣与诱惑。真正的、足以改变命运的轰鸣,恰恰发生在这种极致的宁静之中——是新的认知结构在脑海中建立时的轰响,是旧我剥落、新我生长时发出的、只有自己才能听见的碎裂与重组之声。

雷声渐歇,只剩下雨点敲打窗户的、连绵不绝的声音。陈深重新低下头,继续他的演算和分析。他的表情平静,眼神专注。

外在的世界依旧嘈杂,内在的攀登依旧艰难。但在这一方书桌的宁静里,他听到了自己生命中最响亮、也最充满希望的声音——那是沉默的、却足以撼动过往一切废墟的,成长的轰鸣。

第二十章:蓄势

春天在连绵的阴雨和偶尔探头的阳光中,悄然降临这座城市。空气中那股凛冽的寒意被一种温润的潮湿所取代,墙角砖缝里,不知名的野草顽强地钻出嫩绿的尖芽。陈深的生活,也如同这季节更迭,表面看似平静,内里却涌动着蓄势待发的暗流。

夜校的课程进入了更深入的阶段,开始涉及市场预测、数据建模和简单的商业计划书撰写。这些内容对逻辑思维和综合能力的要求更高,陈深感到了前所未有的挑战。但他没有退缩,反而激发出一种近乎痴迷的钻研劲头。他成了图书馆和免费阅览室的常客,利用一切碎片时间啃读那些艰深的参考书,在网上寻找公开的数据集进行练习。

同时,他对那家仓储超市的观察也变得更加系统化。他不再满足于简单的记录,开始尝试用课堂上学到的回归分析方法,去验证自己关于“促销活动对特定商品销量影响”的假设。没有专业的软件,他就用最笨的办法,在草稿纸上进行繁琐的手工计算。数字和符号填满了一本又一本廉价的练习册,手指时常被铅笔磨得发黑。

这个过程是孤独而枯燥的。没有同伴可以讨论,没有导师即时指点,所有的困难和解惑都需要他自己去面对和寻找。有时,一个模型的建立会因为一个微小的错误而前功尽弃;有时,一组数据的分析结果会与他最初的设想大相径庭,迫使他重新思考整个逻辑链。

挫败感时常来袭。尤其是在深夜,面对一堆杂乱无章的数据和毫无头绪的难题时,那种熟悉的、关于自身能力的怀疑便会悄然滋生——“你真的行吗?你一个理货员,妄想搞懂这些?”

但每当这时,周老师那句“墙破了,光才能照进来”就会在耳边响起。他会站起身,走到窗边,看着窗外沉睡的城市,或者只是简单地做几个深呼吸,让冰冷的空气清醒一下混沌的大脑。然后,他回到书桌前,将那些自我怀疑的念头像擦去黑板上的粉笔字一样,从脑海里清除,重新开始。

他不再将理货员的工作仅仅视为糊口的手段,而是将其变成了一个绝佳的、免费的实践基地。他利用理货的机会,仔细观察仓库管理的流程,思考其中的优化空间;他主动与不同部门的同事交流,了解采购、库存、销售各个环节的实际情况;他甚至鼓起勇气,向一位看起来比较和善的区域主管,提交了一份关于如何利用现有数据优化某些商品排面的简要分析报告——尽管那份报告石沉大海,没有得到任何回应。

他并不气馁。他知道,积累的过程,本就是沉默的,如同春雨润物细无声。他做的每一道习题,记录的每一组数据,进行的每一次思考,都是在为未知的未来,默默地添加一块基石,储备一发弹药。

他的外表依旧平凡,穿着洗得发白的牛仔裤和旧外套,穿梭在超市的货架之间。但在那平静的外表下,一种内在的、深刻的变化正在发生。他的眼神变得更加沉稳和专注,言谈举止间,那种因自卑而生的局促感渐渐消失,取而代之的是一种基于对自身学习能力和思考能力确认后产生的、低调的自信。

他不再急切地眺望远方,焦虑于何时才能抵达“高楼”。他深深地明白,此刻的“蓄势”,远比盲目的“起飞”更为重要。他像一名耐心的猎人,潜伏在知识的丛林里,仔细地擦拭着自己的武器,熟悉着猎场的环境,等待着那个或许会到来,也或许永远不会到来的机会。

他并不知道机会将以何种形式出现,也不知道自己储备的“势能”是否足够转化为改变命运的“动能”。但他唯一确定的是,当机会来临时,他必须保证自己已经做好了准备,至少,是尽了最大努力后的准备。

夜晚,台灯下。他合上一本写满演算过程的笔记本,封面上,他用工整的字迹写下了两个字:“蓄势”。

他走到窗边,推开窗户。春夜的风带着暖意和植物的清新气息涌入。远处,城市的灯火依旧璀璨,但那光芒此刻落在他眼中,不再带有压迫感,反而像是一片等待他去探索和理解的、浩瀚的星图。

他深吸一口气,感觉胸腔里充盈着的,不是妄自菲薄的怨气,也不是好高骛远的虚火,而是一种沉甸甸的、由知识和思考凝聚而成的、实实在在的力量。

势,已在暗处悄然蓄满。只待东风。

第二十一章:不再迎合

东风,并非总是以期待中的和煦方式到来。有时,它裹挟着料峭的春寒,以一场突如其来的考验为形式。

超市总部下发通知,为了提升员工“归属感”和“团队凝聚力”,将举办一次全区域的“企业文化分享会”,要求每位员工(包括理货、清洁等基层岗位)都必须准备一段简短的发言,分享自己“与公司共同成长”的感人故事或心得体会,并进行评比。

通知一下达,陈深所在的理货部门便弥漫开一种微妙的气氛。老员工们大多不以为然,嘟囔着“形式主义”、“尽搞这些虚头巴脑的东西”;几个年轻些的,则开始暗自琢磨,如何能讲出一个“漂亮”的故事,给管理层留下好印象。

主管特意把陈深叫到一边,脸上带着一种“我给你机会”的表情,压低声音说:“陈深啊,我听说你晚上还去上学,挺上进的。这次分享会是个好机会,你好好准备一下,讲讲你如何克服困难、努力学习,最终被公司文化感召,决定在平凡岗位上奉献青春……这样立意高,肯定能加分!说不定还能调到文职岗位试试。”

主管的话,像一把钥匙,试图再次开启陈深那扇曾经习惯于“迎合”与“讨好”的门。按照过去的模式,他可能会感激涕零地接受这个“指点”,然后绞尽脑汁,去编织一个符合期待的、充满了正能量和感恩色彩的“故事”。一个关于“深沟”青年被“公司大家庭”温暖和拯救的故事。

但这一次,陈深沉默着,没有立刻答应。

他回到嘈杂的理货区,耳边是叉车的轰鸣和同事们的闲聊。他靠在冰冷的金属货架上,内心进行着一场无声而激烈的辩论。

迎合吗?编织一个他们想听的故事?换取一个可能的、脱离体力劳动的机会?这似乎是条“捷径”。就像当初试图通过王磊融入那个圈子一样。

但,然后呢?

然后,他将再次戴上假面,将自己真实的挣扎、孤独的思考、以及在夜校灯下获得的那些宝贵的、试图看清世界本质的认知,全部隐藏起来,去表演一个温顺的、感恩的、符合“企业文化”期待的模板员工。他将再次把自己的价值,寄托在外部(这次是公司管理层)的认可之上。

他想起了蓝湾会所那杯辛辣的烈酒,想起了镜中那个陌生的、充满锈迹的自己。

“不。”一个清晰的声音从他心底响起,坚定而有力。

他意识到,真正的成长,不是学会更高明的迎合技巧,而是拥有说“不”的勇气。是敢于拒绝被定义,拒绝被塞进一个不属于自己的模子里,哪怕那个模子看起来金光闪闪,通往一条看似更容易的道路。

他感谢了主管的“好意”,但明确表示,他可能会讲一些自己真实的观察和思考,可能不会那么“感人”,但保证是真诚的。

主管愣了一下,眼神里闪过一丝不解和失望,摆摆手让他自己去准备。

分享会那天,会场布置得隆重而正式。西装革履的管理层坐在前排,后面是穿着各色工服的员工。一个接一个员工上台,大多讲述着如何被领导关怀、如何被同事帮助、如何在公司找到家一般温暖的故事,情真意切,引来阵阵掌声。

轮到陈深时,他深吸一口气,走上了台。灯光有些刺眼,他能感觉到台下无数道目光聚焦在自己身上。他的心跳有些快,但握着话筒的手,却很稳。

他没有讲感人的故事。

他开口,声音平静,甚至带着一点理货员特有的、未经修饰的质朴。他讲起了自己在夜校学习的数据分析,讲起了他利用工作便利,对超市顾客购物行为进行的一些简单观察和思考。他提到了一个具体的例子——关于如何通过分析销售数据和小范围调整货架陈列,可能潜在提升某些连带商品的销量。他没有夸夸其谈,只是平实地陈述了他的观察、假设和初步的、基于手算的推论结果。

会场出现了一阵短暂的寂静。这与前面那些充满感情色彩的发言格格不入。有人露出了疑惑的表情,有人交头接耳,前排的管理层中,有人皱起了眉头,显然觉得这个话题过于“技术化”和“不合时宜”。

陈深看到了那些反应,但他没有慌乱,也没有试图去弥补或解释。他平静地结束了自己的发言,微微鞠躬:“以上是我基于工作和学习的一些不成熟的思考,谢谢大家。”

没有热烈的掌声,只有一些稀稀拉落的、礼貌性的回应。

他走下台,回到自己的座位。周围的同事投来异样的目光,有同情,有不解,也有几分“看傻子”似的揶揄。

但他坐直了身体,内心一片平静,甚至有一种如释重负的轻松。

他不再需要掌声来确认自己的价值,也不再恐惧异样的目光。他选择了真诚,选择了展示那个正在用知识和思考武装自己的、真实的陈深,哪怕它看起来笨拙,不被理解,甚至显得有些“不合群”。

他或许失去了一次“迎合”上位者可能带来的机会,但他守住了 something more important —— 那条经过痛苦挣扎才重新连接上的、与真实自我之间的纽带。

他不再迎合世界。他开始尝试,让世界看到真正的他。哪怕,只是从一个微不足道的、甚至可能引来嘲笑的角落开始。

这安静而坚定的一步,比任何迎合的笑容,都更接近真正的强大。

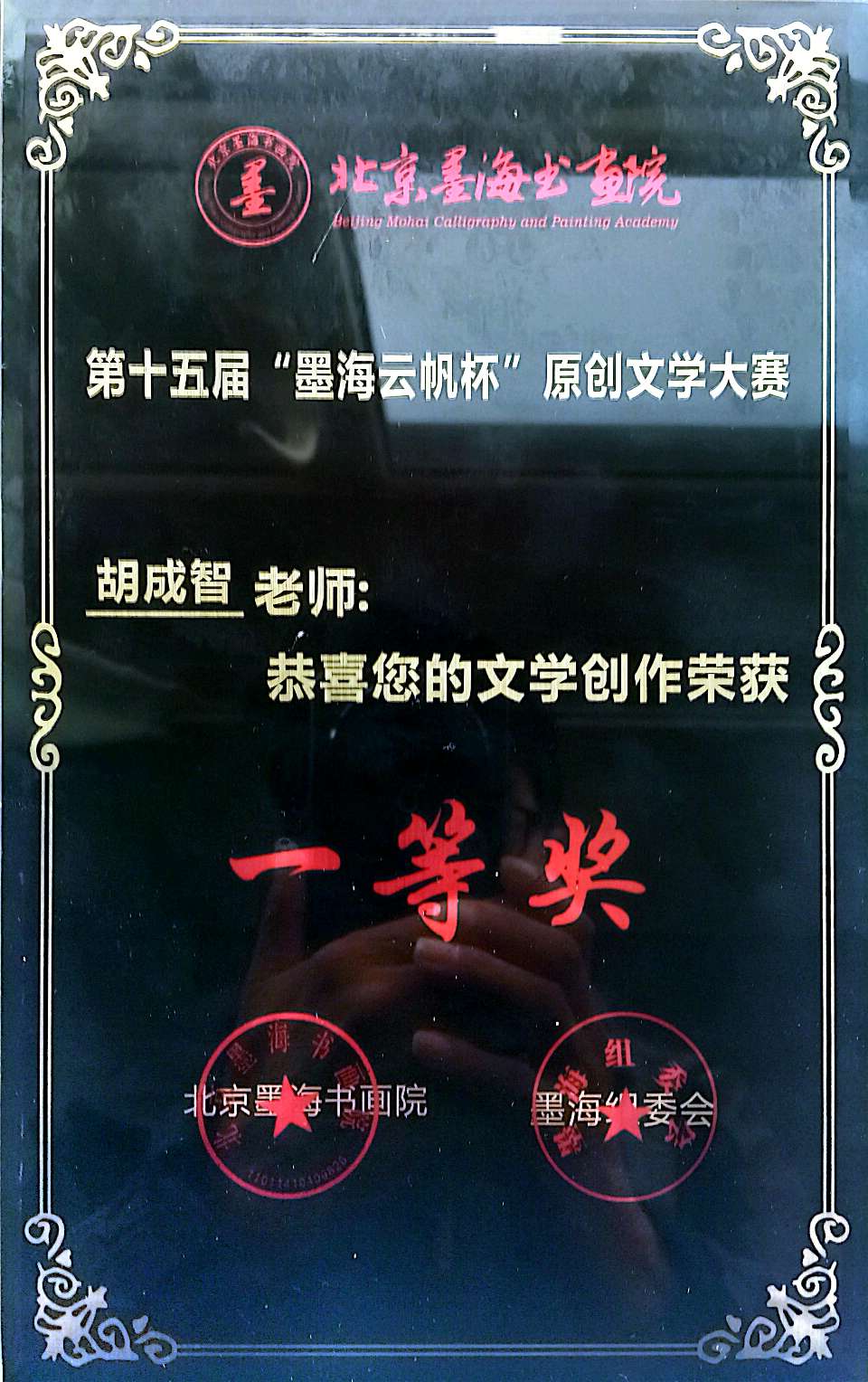

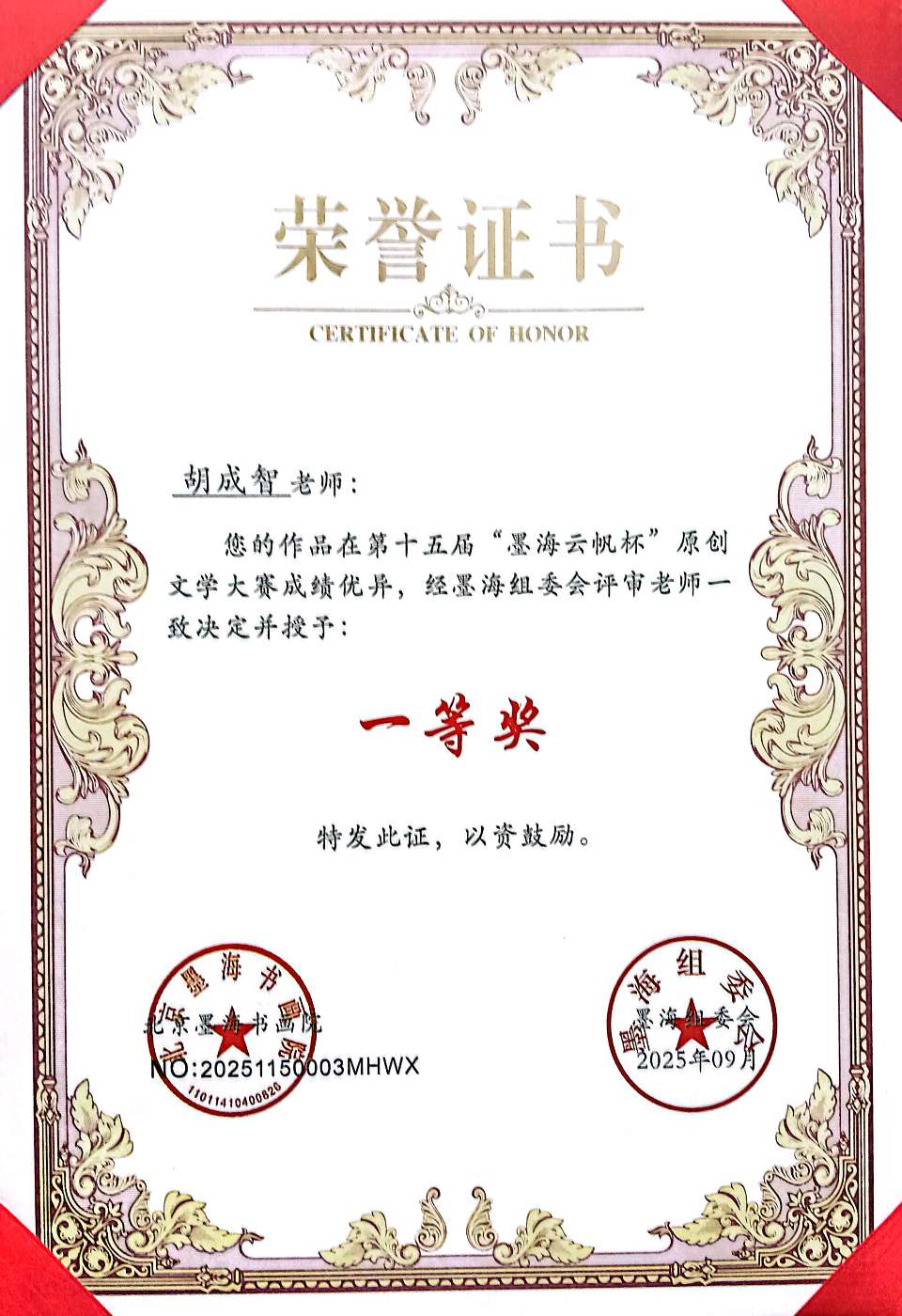

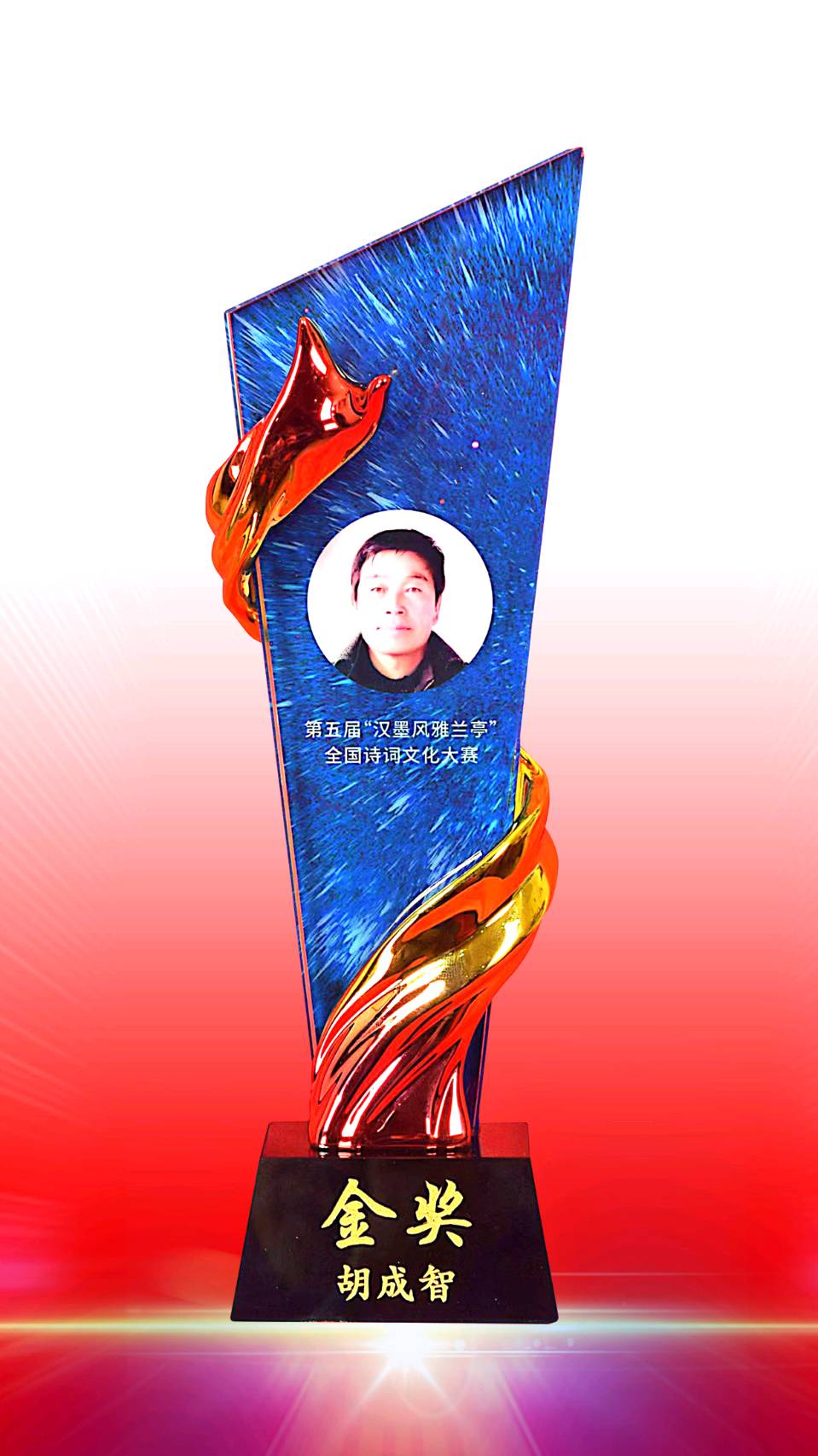

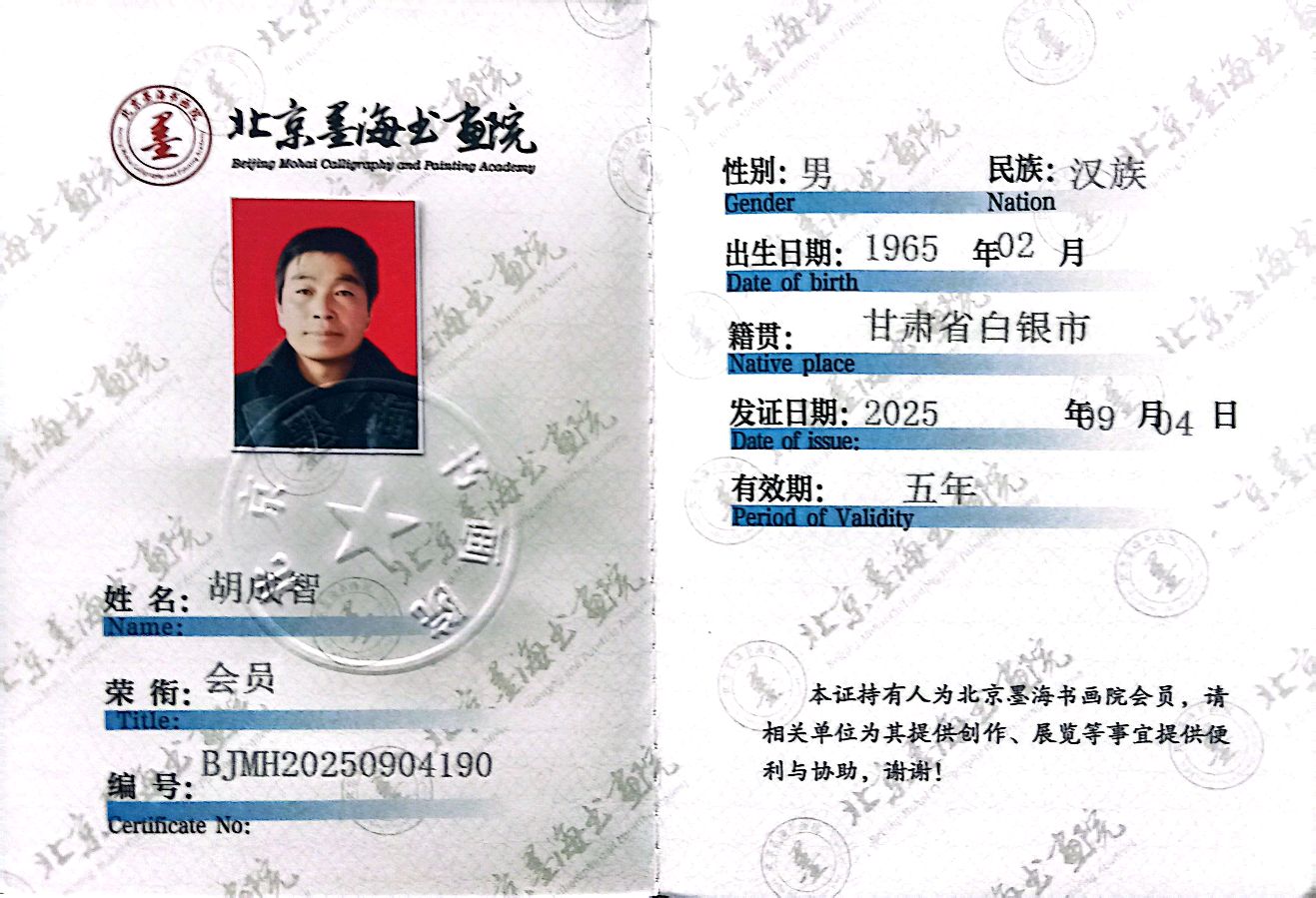

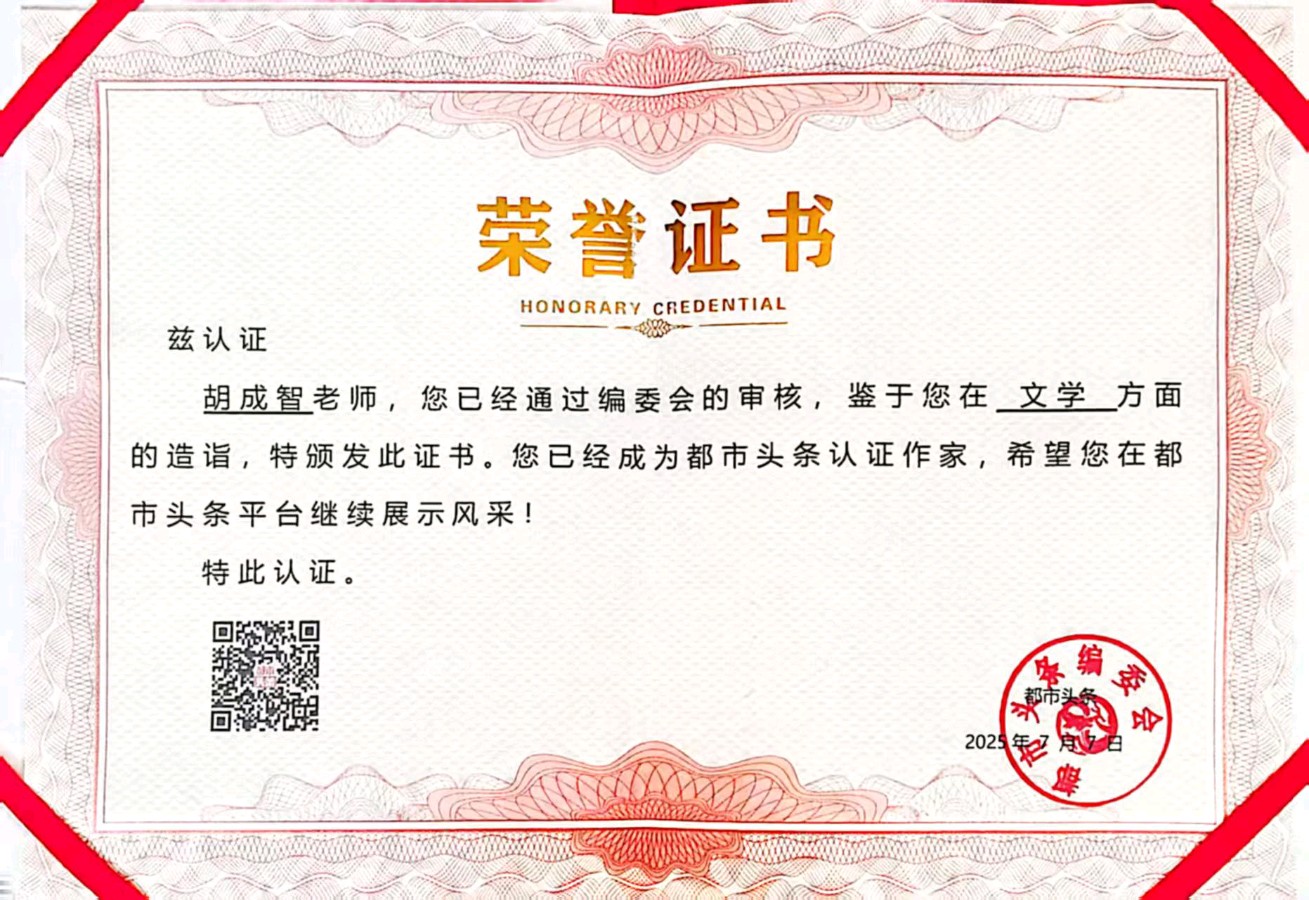

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获奖。

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点