第二十五章:清辉自照

启明数据分析工作室藏身于一栋老式写字楼的第五层,楼道昏暗,墙皮有些剥落,推开玻璃门,里面的景象却与外部形成反差。空间不大,被划分成几个紧凑的工位,墙上挂着几块白板,写满了复杂的算法公式和项目进度图,空气中弥漫着咖啡因和电子设备散热混合的独特气味。这里没有超市的喧嚣,只有键盘敲击声、鼠标点击声和偶尔低沉的讨论声。

陈深的第一天,赵先生简单介绍后,便将他交给了一位名叫李工的项目组长。李工是个话不多的技术骨干,丢给陈深一沓厚厚的项目资料和一堆需要清洗整理的原始数据,言简意赅地交代了任务和截止日期,便回到了自己的屏幕前。

没有热情的欢迎,没有循序渐进的培训,只有直接沉入具体工作的冰冷指令。陈深坐在分配给他的、堆满杂物的工位前,翻开那沓天书般的资料,看着屏幕上那些杂乱无章、如同乱麻的数据集,一瞬间,熟悉的眩晕感和自我怀疑再次袭来。这里的专业程度和节奏,远超夜校和他自己的小打小闹。

他深吸一口气,没有让自己沉溺于恐慌。他打开自己带来的笔记本,那里面记录着他过去所有的思考和尝试,像一本他自己编写的入门指南。他对照着项目资料,一点点啃食那些陌生的专业术语,在网上搜索相关的案例和解释,遇到实在无法理解的,他标记下来,选择在李工不太忙碌的间隙,带着问题和自己的初步理解去请教。

他的问题往往很基础,甚至有些笨拙。李工起初回答得有些敷衍,但很快发现,这个新人虽然起点低,但每次提问都经过思考,并且会在得到指点后,迅速举一反三,将理解应用到后续的工作中。李工的眼神里,渐渐多了一丝认可。

工作内容是枯燥且高压的。数据清洗如同在垃圾堆里淘金,需要极大的耐心和细致;模型建立则要求严密的逻辑和对业务场景的深刻理解。陈深常常加班到深夜,对着屏幕直到眼睛干涩发痛。他租住的房子离公司很远,末班公交车上,他经常累得靠着窗户就能睡着。

然而,与在超市理货时那种耗尽心力却毫无成长的疲惫不同,此刻的疲惫里,掺杂着一种清晰的、向上的牵引感。每解决一个技术难题,每完成一部分数据清理,每一点对业务逻辑的更深理解,都像在他认知的版图上点亮一小块区域。他能感觉到自己在以肉眼可见的速度吸收知识,提升技能。

他开始在项目中提出自己的想法。虽然有些想法因为经验不足而显得幼稚,但偶尔一两个基于他一线观察视角的建议,却能给陷入僵局的讨论带来新的突破口。他不再仅仅是任务的执行者,开始尝试成为问题的解决者。

一天深夜,办公室里只剩下他和李工。李工在处理一个棘手的数据异常,眉头紧锁。陈深做完手头的工作,没有立刻离开,他仔细研究了那个异常数据的模式和出现的上下文,结合自己之前在一线观察到的一些容易被忽略的细节,提出了一个可能的解释——并非数据本身错误,而是某个未被记录的线下促销活动导致的短期波动。

李工将信将疑,按照陈深的思路去核实,果然在一个不起眼的社区公告栏里找到了那场临时促销的信息。问题迎刃而解。

李工长长舒了口气,揉了揉发胀的太阳穴,看向坐在对面、眼带血丝却目光清亮的陈深,难得地露出了一个笑容。

“可以啊,陈深。你这接地气的经验,有时候比我们死磕数据还有用。”

这句简单的认可,比任何夸张的赞美都更有分量。它不是对他勤奋的安慰,而是对他独特价值的肯定。

陈深也笑了笑,没有多言。他关掉电脑,收拾东西准备离开。

走到窗边,他习惯性地停下脚步。窗外,城市已陷入沉睡,只有零星的灯火和流动的车灯,如同散落的星辰。玻璃窗上,隐约映出他自己的影子——依旧带着疲惫,但眼神专注而沉静,里面有一种东西,正在悄然凝聚,发出微弱却稳定的光芒。

那不是反射的霓虹,也不是遥望的“高楼”灯火。

那是他自身思考、学习、实践后,由内而外生发出的,清冽的辉光。

清辉自照。

他不再需要借助他人的光芒来确认自己的位置。他自己,已经成为了一座能够发光的、微小的灯塔。或许光芒尚弱,照亮的范围有限,但足以驱散他前行路上的黑暗,也足以让他看清,自己脚下这条由知识和能力铺就的道路,正在稳稳地向前延伸。

他转身,走入夜色。背影融入城市的黑暗,但那点自生的清辉,却在他身后,留下了一道短暂却清晰的轨迹。

第二十六章:破云而出

在启明工作室的三个月,像一场高强度的淬火。陈深如同一块被投入熔炉的生铁,在数据的火焰、逻辑的锻打和项目压力的冷却中,反复锤炼。他褪去了最初的生涩与惶恐,开始显露出被磨砺后的质地与锋芒。

他负责的社区超市库存优化项目进入了关键阶段。初步模型运行的结果与预期存在不小偏差,团队连续讨论了几个晚上,尝试了多种参数调整,效果均不理想。会议室的白板上画满了纠缠的思维导图,空气因焦灼和疲惫而凝固。赵先生和李工的脸色都显得有些沉重。

陈深一直沉默地听着,大脑却在飞速运转。他反复审视着那些异常数据,将它们与自己前期在一线走访各个社区超市时观察到的、未被量化记录的细节一一对应。那些看似无关紧要的现象——比如某个小区老年人口多,对特定品牌的日用品忠诚度极高;比如学校附近门店的零食销量在特定时段会有脉冲式增长;比如天气变化对某些生鲜品类的影响远比模型设定的复杂……

这些碎片化的“感性认知”,与冰冷的“理性数据”在他脑海中激烈碰撞。

就在讨论再次陷入僵局时,陈深站起身,走到了白板前。他的动作吸引了所有人的目光。

“赵工,李工,”他的声音因为连续熬夜而有些沙哑,却异常清晰,“我们是不是过于依赖历史销售数据本身,而忽略了一些影响数据的、动态的‘场外因素’?”

他拿起笔,在白板空处画了一个简单的示意图。“比如,我们模型假设需求是平稳的,但实际上一场突发的社区棋牌比赛,可能会导致附近门店的饮料和方便面销量在特定几天异常增高,这并非长期趋势。再比如,竞争对手一个微小的促销动作,就可能分流我们特定品类的客户,这种影响是即时且局部的,我们的模型延迟可能无法捕捉……”

他开始条分缕析地阐述他的观察,将那些曾被忽略的、“不标准”的线下因素,与屏幕上的异常数据点联系起来。他没有推翻现有的模型,而是提出了增加“动态环境变量校准层”的构想,试图将这些难以量化的“噪音”,通过规则和权重设置,纳入分析框架。

会议室里一片寂静。赵先生和李工对视了一眼,都从对方眼中看到了惊讶和深思。陈深提出的思路,跳出了纯技术的框架,引入了一种更贴近真实商业场景的、带有社会学视角的洞察。这恰恰是他们这些习惯于坐在办公室分析数据的人所欠缺的。

“继续说。”赵先生身体前倾,目光锐利。

陈深受到鼓励,更加流畅地将自己积累的所有观察和思考倾泻而出。他不再是那个提问的新人,而是在以一个专业参与者的身份,提出建设性的、可能破局的方案。他的话语逻辑严密,举例生动,虽然部分实现细节还需推敲,但核心方向令人眼前一亮。

讨论的方向被彻底扭转。团队围绕着陈深提出的构想,重新激发出热情,开始探讨技术实现的路径。

经过连续一周的奋战,融合了新思路的优化模型再次投入测试。当最终的报告生成,显示库存周转率预测准确度大幅提升,滞销品比例显著下降时,会议室里爆发出短暂的欢呼。

赵先生用力拍了拍陈深的肩膀,脸上是毫不掩饰的赞赏:“好小子!破局的关键一手!你这脑子,天生就是干这行的料!”

李工也对他竖起了大拇指。

那一刻,陈深站在同事们中间,感受着来自真正专业领域的认可,心中涌起的,并非狂喜,而是一种如同登顶后俯瞰来路的、混杂着疲惫的清明与壮阔。

他清晰地意识到,曾经笼罩在他头顶的、名为“自卑”、“迷茫”、“阶层壁垒”的厚重云层,被他用这几个月来一点一滴积累的知识、思考和不肯放弃的韧性,彻底凿穿了。

他破云而出。

不再是那只仓皇盘旋、哀鸣着“何枝可依”的乌鹊,他凭借自己的力量,飞越了曾经以为不可逾越的高度,看到了云层之上,更为广阔的天空。

这天空,并非没有风雨,但这里的风雨,是成长的洗礼,而非灭顶之灾。

下班后,他独自一人走在华灯初上的街道上。春末的风带着暖意,吹拂着他因为长时间思考而有些发烫的脸颊。他抬头望向天空,今夜无云,繁星闪烁,月光清冷地洒满人间。

他曾是深沟里仰望星月的人。

如今,他自身已具备了飞越深沟、沐浴星辉的能力。

破云而出,看到的不仅是新的风景,更是那个蜕变的、强大的、足以掌控自身命运的,新的自己。

第二十七章:山河入梦

项目成功的庆功宴后,生活似乎暂时回归了平静的轨道。陈深在工作室的地位悄然稳固,从需要时时提携的新人,变成了可以独立负责部分模块、甚至能在关键讨论中提供独特视角的正式成员。薪酬也随之有了实质性的提升,他搬离了那个终年潮湿阴暗的出租屋,租下了一个虽然依旧狭小,但至少窗明几净、带独立卫生间的小公寓。

物质条件的改善是实实在在的,但他内心却并未因此产生巨大的波澜。他依旧保持着近乎苦行僧般的生活节奏:公司、公寓、偶尔去图书馆或书店。消费欲望极低,最大的开销除了房租,便是购买专业书籍和支付网络课程的费用。他对衣着依旧不讲究,吃得也简单,仿佛所有的感官和欲望,都被那个名为“成长”的黑洞所吞噬,转化为了汲取知识的动力。

然而,一些微妙的变化,正在他沉睡的潜意识领域悄然发生。

他开始频繁地做梦。

不再是过去那些充满焦虑和压迫的噩梦——在迷宫中奔跑却找不到出口,在悬崖边摇摇欲坠,或是被无形的怪物追赶。那些梦,如同他过去生活的背景音,充满了无力感和恐惧。

现在的梦,色彩变得鲜明,意象也变得宏大而陌生。

他梦见自己行走在无垠的、起伏的黄色山峦之间,干燥的风卷起沙砾,打在脸上有粗粝的触感。阳光炽烈,将山的影子拉得悠长。他独自一人,却并不感到孤独,反而有一种踏实的、与天地对话的宁静。

他梦见自己伫立在一条奔涌的大江之畔,江水浑浊,挟带着泥沙的力量滚滚东去,发出低沉而永恒的轰鸣。水汽扑面,带着腥甜的土地气息。他望着那浩瀚的江面,感觉自己渺小如沙粒,内心却涌起一股想要随之奔赴远方的、难以言喻的冲动。

山。河。

这些他现实生活中从未真正亲近过的、只存在于书本和影像中的壮阔景象,如今却如此真实而频繁地闯入他的梦境,带着一种原始的、撼人心魄的力量。

他从这些梦中醒来,常常是深夜。窗外是城市沉睡的均匀呼吸,室内一片寂静。他躺在黑暗中,梦境中的画面依旧清晰,胸腔里还残留着那种面对山河时的、混杂着敬畏与向往的悸动。

他起初不解。为何是山河?

渐渐地,他似乎摸到了一点脉络。

那连绵的、沉默的、承载万物的山,是否像他正在构建的、日益厚重的知识体系和专业能力?坚实,可靠,是他安身立命的根基。

那奔流的、不息的、冲破一切阻碍的河,是否像他内心那股不甘沉寂、始终向着更广阔领域探索的生命力?汹涌,向前,带着无法阻挡的趋势。

“山河”入梦,或许并非偶然。这是他潜意识对自身内在状态最深刻的隐喻和映照。他的内心世界,不再是最初那片贫瘠荒芜、布满裂痕的废墟,也不再是只有一盏孤灯的书房一隅。它正在扩展,正在变得丰富而有力,拥有了山的沉稳与河的活力。

这是一种精神疆域的拓张。

他不再仅仅盯着眼前的代码和数据,不再仅仅思考如何解决下一个技术难题。他的视野,在不知不觉中,投向了更宏大、更根本的关于规律、系统和力量的存在。

一天周末的清晨,他在新公寓的窗前看书,阳光洒满半个房间。他抬起头,看着楼下公园里晨练的老人、嬉戏的孩童,看着远处街道上逐渐繁忙起来的车流。这一切,曾经是他渴望逃离的日常,如今落在他眼中,却仿佛都成了可以观察、可以分析、可以理解的,流动的数据和生动的场景。

他忽然想起很久以前,在天桥上看着车流,觉得自己像一枚无足轻重的铆钉。而现在,他感觉自己像是一个站在岸边的人,虽然自身并未投入水中,却已经能够看懂水流的走向,甚至开始思考,如何利用这水流的力量。

山河入梦,意味着他的格局,已在无声处,悄然改变。

他合上书,走到窗边,深深吸了一口清晨新鲜的空气。

前路依旧漫长,但他知道,他所攀登的,已不仅是职业的阶梯,更是内心的万水千山。而梦中的山河,正是他即将去探索和征服的,内在宇宙的壮丽投影。

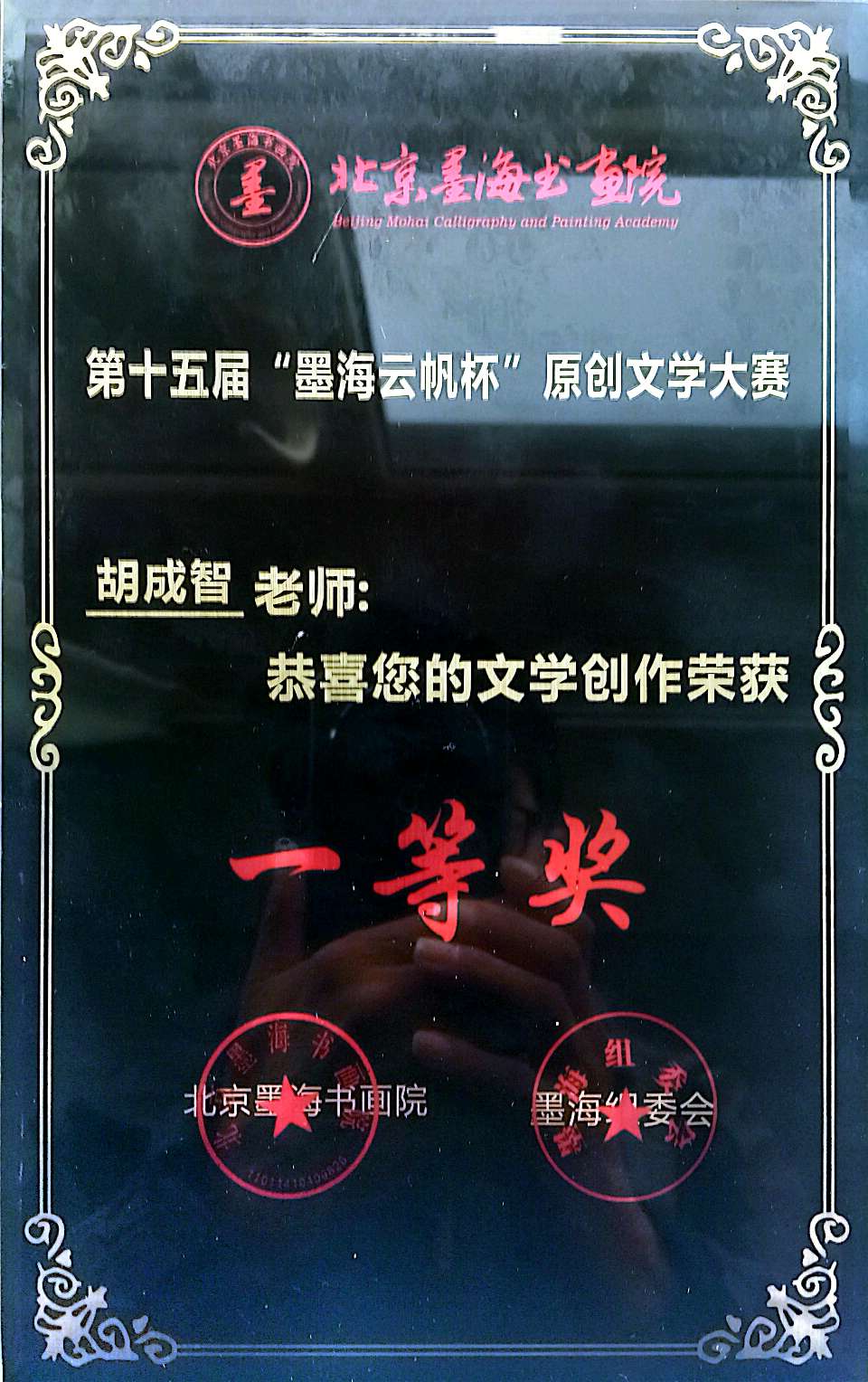

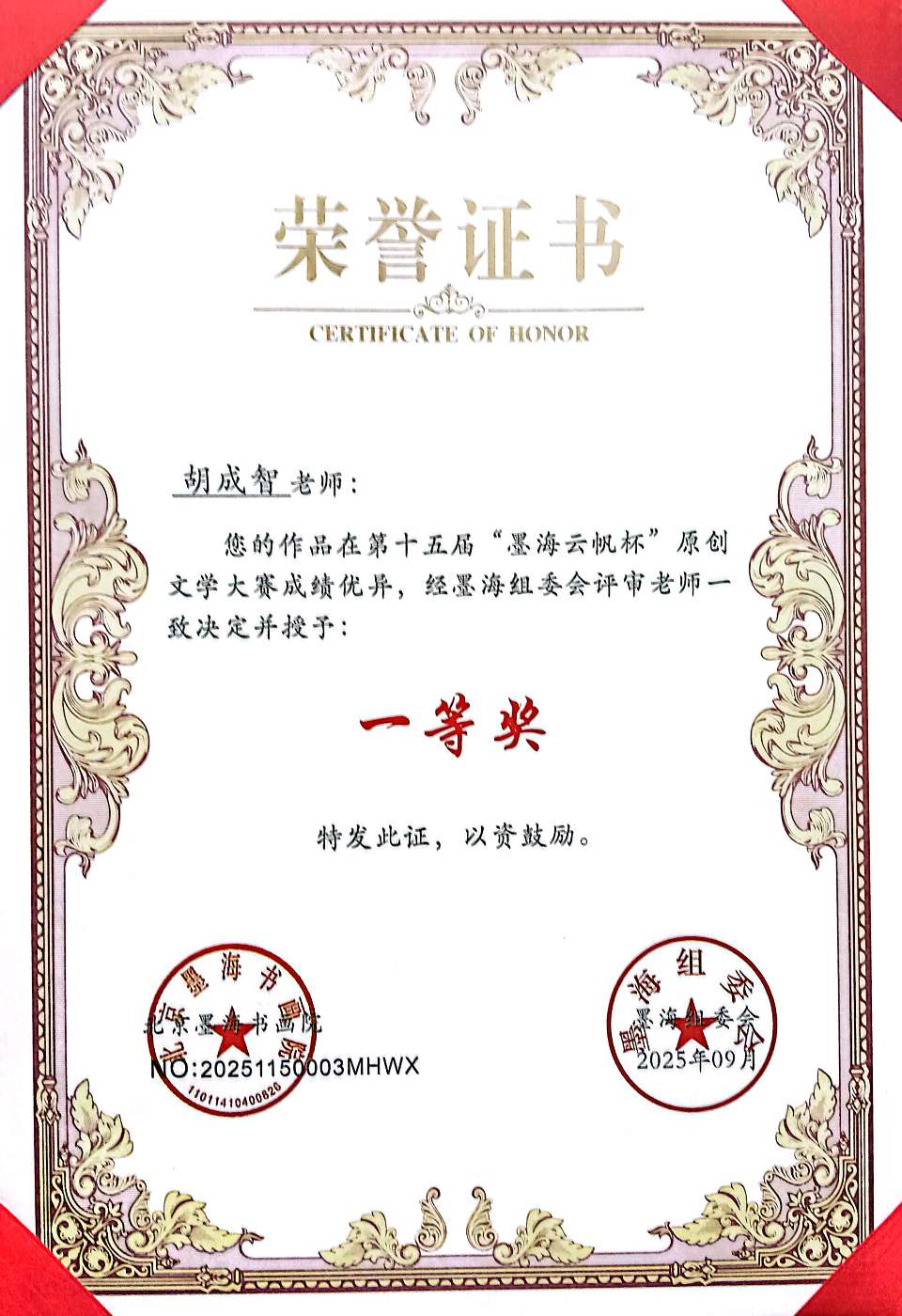

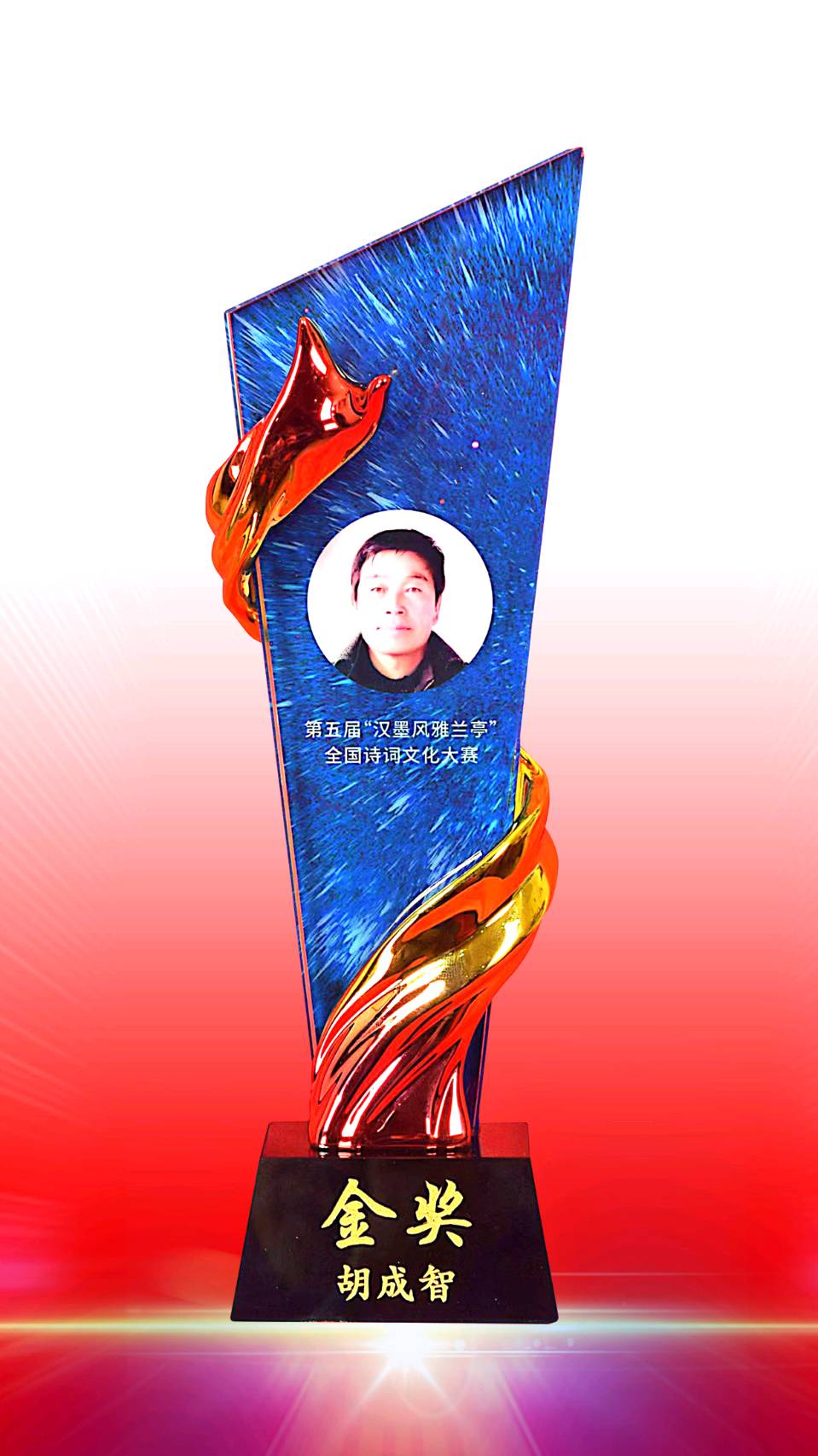

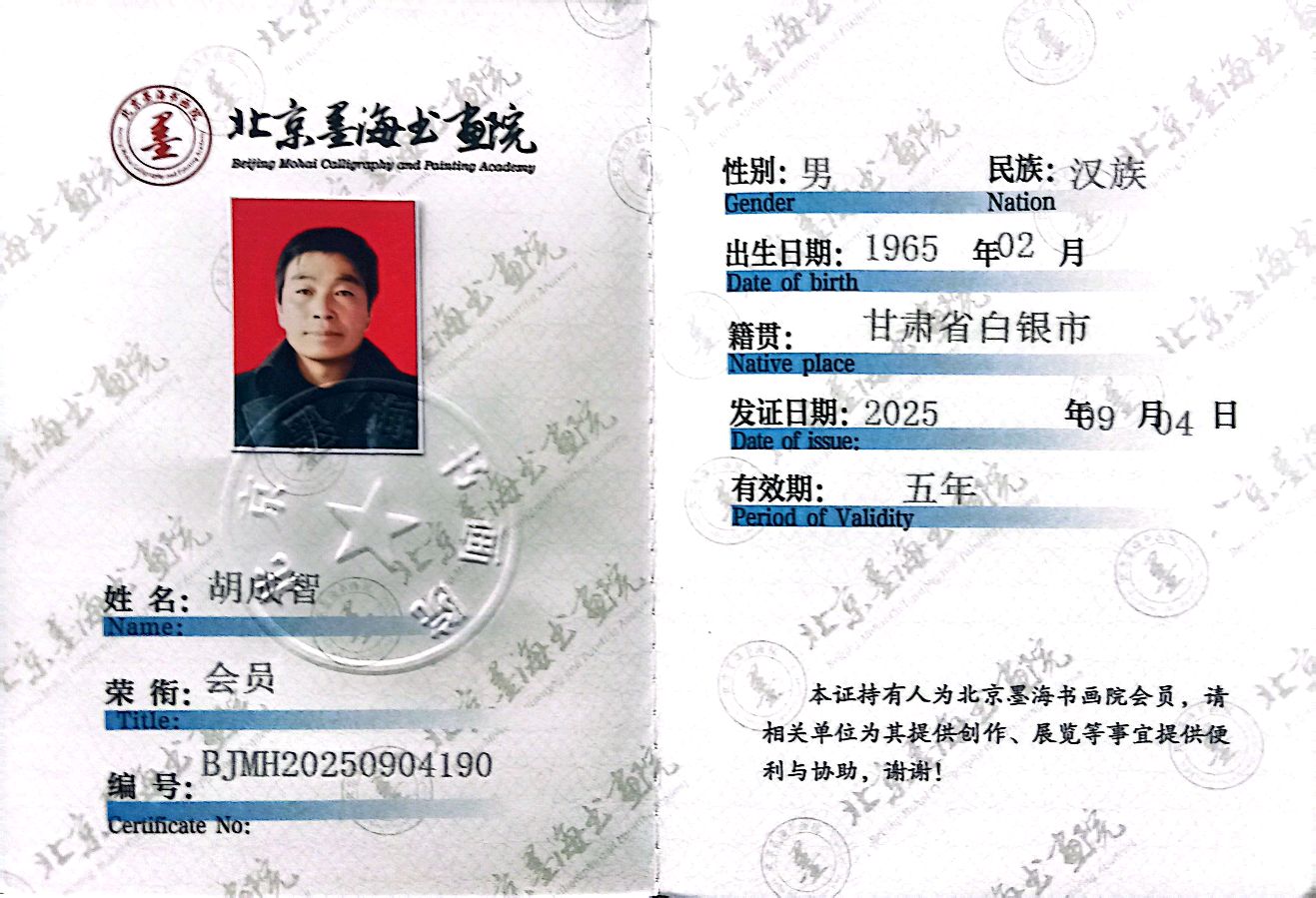

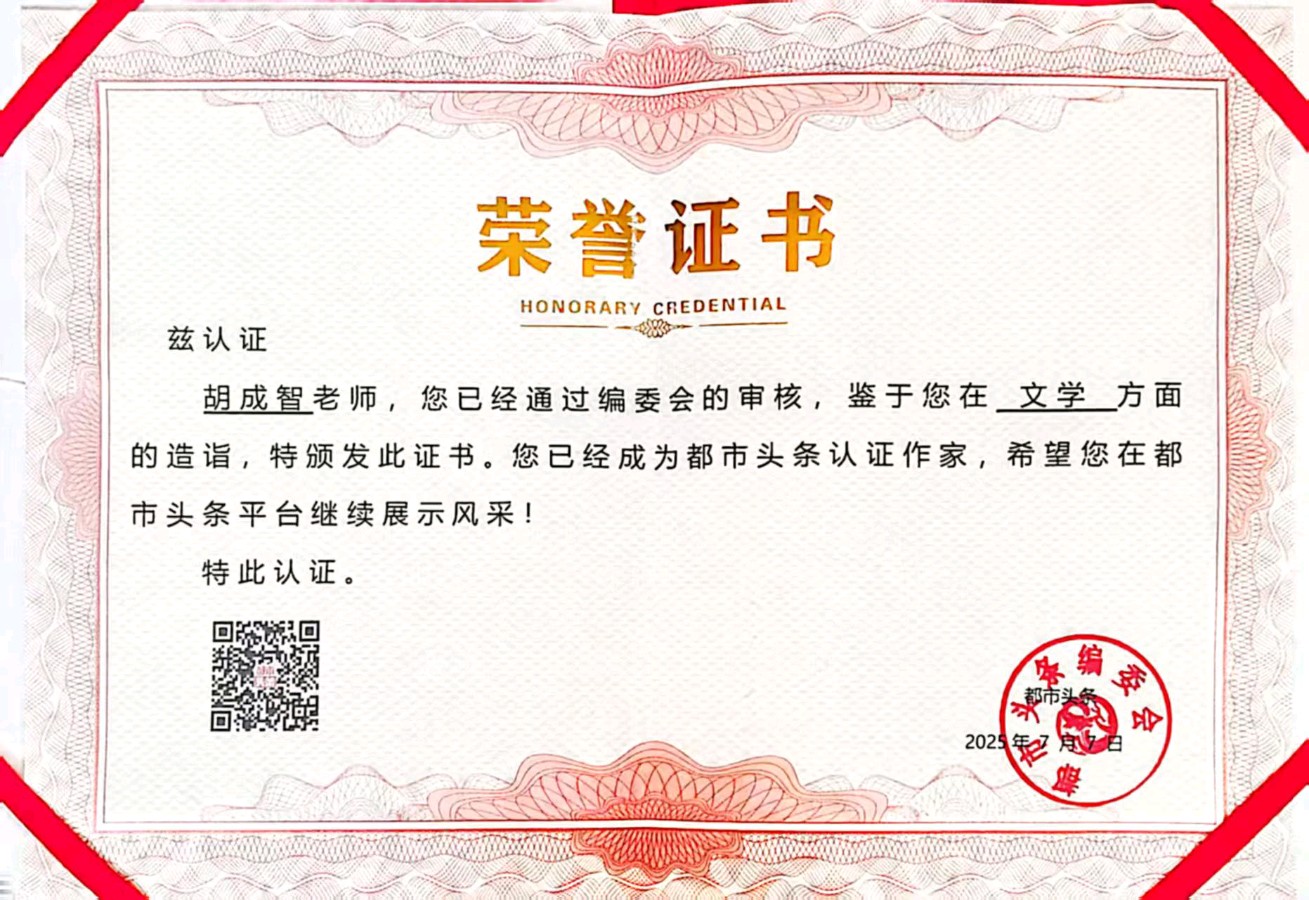

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获奖。

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点