第六章 弦音

亭子里的空气仿佛凝滞了,只剩下沈雁栖那句石破天惊的问话在袅袅茶烟中回荡。顾望舒能清晰地听到自己鼓噪的心跳声,撞击着耳膜。他从未与一个女子,尤其是初次深入交谈的女子,讨论过如此尖锐而宏大的话题。这超越了风花雪月,直指时代汹涌的暗流。

他搁在膝上的手微微蜷紧,指节有些发白。目光掠过她毫不退避的、带着审视与期待的眼睛,掠过她因微微前倾而更显专注的身姿,最终落在亭外那纷扬如雪的棠梨花上。那些花瓣,此刻在他眼中,不再是伤春悲秋的意象,而像是无数纷乱的、寻求出路的思想碎片。

“世道……”他开口,声音因紧张而略显干涩,他清了清嗓子,试图找回平日谈论诗文时的从容,“如今的世道,像一锅将沸未沸的水,表面或许尚有平静,内里早已是滚烫翻腾。旧屋将倾,人人皆知,却未必都愿意,或者都知道该如何去扶,如何去建新的。”

他停顿了一下,组织着语言,感觉自己的思维从未如此清晰又如此混乱过。“至于女子……受教育,争权利……”他抬起头,勇敢地迎上她的目光,“在下以为,此乃天经地义之事。人皆有心智,皆有抱负,何以因性别而锢之?《新青年》上所倡之独立人格、自由思想,无论男女,皆应拥有。只是……”他微微蹙眉,声音低沉了些,“这条路,荆棘遍布,道阻且长。非有极大勇气与坚韧,难以行走。”

他说完了,亭内一片寂静。沈夫人依旧闭目养神,仿佛未曾听见。而沈雁栖,只是静静地看着他,那双寒潭般的眸子里,光芒流转,像是投入了石子后漾开的、复杂的涟漪。她没有立刻赞同,也没有反驳。

良久,她才极轻地吁出一口气,目光转向远处层叠的屋脊飞檐,声音带着一丝不易察觉的飘忽:“顾公子能作此想,已属难得。这世上,多的是劝女子安分守己,以‘贤良淑德’为枷锁的卫道者。却不知,这‘分’与‘德’,本就是男子为女子划下的牢笼。”

她转回头,眼中那点锐利稍稍收敛,取而代之的是一种深沉的、近乎悲悯的神情:“你说荆棘遍布,道阻且长,确是实情。但若因前路艰难便裹足不前,那便永远只能困在原地。就像这园中的花,若怕风雨摧折,便永远无法绽放。”

她的话,像一根无形的弦,被轻轻拨动,发出清越而带着冷意的鸣响,直直撞入顾望舒的心底。他看着她,忽然觉得眼前这个少女单薄的肩膀,似乎承载着比她年龄沉重得多的东西。那份“沉静”之下,原来是如此汹涌的激流与不屈的意志。

“沈小姐……”他忍不住唤了一声,却不知该说什么。安慰?鼓励?似乎都显得苍白无力。他第一次感到,自己平日里引以为傲的诗书学问,在真实而残酷的现实面前,竟是这般无用。

就在这时,顾望晴举着一只刚捉到的、翅膀上带着金粉的蝴蝶,兴冲冲地跑回来:“雁栖姐姐,你看!多漂亮的蝴蝶!”

这突如其来的插话,像一颗石子投入深潭,打破了方才那近乎凝重的气氛。沈雁栖脸上那种深沉的神情瞬间褪去,她对着望晴露出一个温和的、属于少女的浅笑:“是很漂亮,小心些,别伤了它的翅膀。”

顾望舒看着这一幕,心中五味杂陈。她可以在瞬间从谈论家国天下的锐士,变回一个呵护弱小生命的温柔姐姐。这种反差,让她显得更加神秘而难以捉摸。

顾夫人也适时地回来了,脸上带着些许疲惫,但笑容依旧得体。她重新加入谈话,将话题引回了花花草草、衣裳首饰这些安全而琐碎的领域。

之后的赏花,便在一种看似融洽实则各怀心事的气氛中进行。顾望舒依旧陪在一旁,却很少再有机会与沈雁栖单独交谈。他只是在她偶尔投来的目光中,捕捉到一丝若有若无的、类似于“同道”的认可,这让他心头微暖,却又因那目光背后的沉重而感到一丝不安。

赏花宴终了,送走沈家母女,澄园渐渐恢复了平日的宁静。

顾望舒独自一人,又走到了那株棠梨树下。花瓣已落了大半,树下铺了一层细雪。他弯腰,从地上拾起几片完整的花瓣,摊在掌心。那花瓣柔软、冰凉,带着即将凋零的凄美。

他将花瓣紧紧握在掌心,仿佛想留住这一刻复杂难言的心绪。沈雁栖的话语,她的眼神,她那份与众不同的坚韧与清醒,都像这些花瓣一样,深深烙印在他的感知里。

他知道,有些弦,一旦被拨动,便再也无法回到最初的沉寂了。而他,已然听到了那弦音,清越,孤高,带着不容忽视的力量,在他的世界里,铮铮作响。

---

第七章 夜读

是夜,万籁俱寂。澄园的书房里,灯花噼啪一声轻爆,惊醒了对着书卷出神的顾望舒。

他面前摊开的,不再是《饮水词》,而是一本新近得到的《新青年》。上面的字句,他往日也曾读过,只觉得道理新颖,激荡人心,却总隔着一层,仿佛是在看别人的故事。可今日,在经历了与沈雁栖那番对话之后,这些铅字仿佛突然被注入了生命,变得鲜活而尖锐,字字句句都敲打在他的心坎上。

“……盖人类之进化,无非是摆脱奴性,争取独立人格之过程。女子亦为人,何以不能有独立之精神,自由之思想?”

他反复咀嚼着这段话,眼前浮现的却是沈雁栖那双清冽而坚定的眼睛。她不就是这段话最好的注脚吗?她那看似“冷”的性情,那份不合时宜的“大胆”,或许正是她挣脱“奴性”、追求独立人格的挣扎与表现。

一股热流在他胸中涌动。他忽然觉得,自己过往十九年的生活,虽锦衣玉食,虽诗书满腹,却像一只被豢养在金丝笼中的鸟,看到的只是方寸之间的天空,从未真正理解过笼外风雨的含义,更未曾想过这笼子本身是否合理。而沈雁栖,就像一只偶然掠过笼边的野雁,她的身影,她的鸣叫,让他第一次对笼外的世界,产生了如此强烈的向往与……愧疚。

愧疚于自己的安逸,愧疚于自己身为男子却对另一半世界的苦难与抗争如此隔膜。

他站起身,烦躁地在书房里踱步。紫檀木地板发出沉闷的声响。窗外的夜色浓稠如墨,只有几声遥远的犬吠,更添寂静。

父亲的话又在耳边响起:“过于特立独行,并非福气。”祖母的叹息也萦绕不去:“是福是劫,端看造化……”

他们都在担忧,都在告诫。他们看到的,是现实的风险,是世道的艰难。他们希望他安稳,希望他延续顾家的荣光,不要被“不安分”的因素所扰乱。

可是,“安稳”……顾望舒走到窗边,望着黑暗中自家院落井然有序的轮廓,那些飞檐斗拱,那些朱漆廊柱,此刻在他眼中,竟像是一座精美而冰冷的囚牢。他以往视为理所当然的一切,如今都变得可疑起来。

如果这“安稳”是以压抑天性、漠视不公、牺牲像沈雁栖那样的“独立精神”为代价,那这“安稳”还有什么意义?

这个念头让他自己都吓了一跳。这是对家族,对父母,对他所受全部教育的一种近乎叛逆的质疑。

他猛地推开窗,夜风带着凉意涌入,吹动了他额前的碎发,也稍稍冷却了他沸腾的血液。他需要冷静,需要更深入地思考。

他重新坐回书桌前,目光落在那些新派刊物和旁边一摞厚重的史书典籍上。一种前所未有的求知欲攫住了他。他不再是为了应付父亲的考校,或是满足个人的雅趣而读书。他是为了寻找答案,为了理解这个时代,为了理解沈雁栖,更是为了……重新定位自己。

他挑亮灯芯,展开一沓信笺,提笔蘸墨。他想要写点什么,不是诗词,而是一封信,一封或许永远不会寄出的,给沈雁栖的信。他想告诉她,他今日的震动,他的思考,他的……认同。

笔尖悬在纸页上方,久久未能落下。千言万语,堵塞在胸口,却找不到一个妥帖的开头。

最终,他只是在洁白的纸笺上,郑重地、一笔一划地写下四个字:

“同道中人。”

墨迹在灯下泛着微光。他看着这四个字,仿佛看到了那双清冽的眼睛,在黑暗中,与他遥遥对视。

这一夜,澄园的书房灯火,直至天明方熄。

---

第八章 微澜

赏花宴后,日子仿佛又恢复了以往的节奏。只是顾望舒的心境,已大不相同。他依旧去书房,却读得更深、更广;他依旧向父母请安,言行举止却多了一份不易察觉的沉静与疏离。

顾夫人敏锐地察觉到了儿子的变化。这日,她借着商议给老夫人做寿衣料子的由头,将顾望舒唤到房中。

“望舒,你近日气色似乎不大好,可是夜里睡得不安稳?”顾夫人打量着儿子,语气温和,带着试探。

“劳母亲挂心,儿子一切安好,只是近日读书有些入神,睡得晚了些。”顾望舒垂眸应答,神色平静。

顾夫人轻轻摩挲着手中一块宝蓝色的杭缎,状似无意地道:“那日赏花,我瞧着沈家小姐,学问是好的,模样也周正,就是……性子太强了些,言语间,颇有几分不让须眉的架势。这样的女子,做个朋友,谈论诗文自是好的,可若……”她顿了顿,没有说下去,但话里的意味已然分明。

顾望舒的心微微一沉。母亲果然看出了些什么,并且不甚赞同。他抬起眼,目光平静地看着母亲:“母亲,儿子以为,女子有才学、有见识,并非坏事。如今时代不同了。”

“时代再不同,这男女大防,阴阳调和之理总不会变。”顾夫人的语气稍稍严厉了些,“一个女子,若心气太高,锋芒太露,终究不是宜室宜家之相。你父亲与我的意思,是盼你能寻一位性情温婉、知书达理,能安心相夫教子的贤内助,而非……而非一个需要你去仰视,去辩驳的‘同道’。”

“仰视?辩驳?”顾望舒重复着这两个词,嘴角泛起一丝极淡的、带着涩意的笑,“母亲,若夫妻之间,只能一方俯视,一方仰望,而无精神上的平等交流,与盲婚哑嫁,又有何异?至于辩驳,若能以理服人,彼此增益,岂不胜过相对无言的沉闷?”

他这番话,说得不急不缓,却字字清晰,带着一种前所未有的坚定。顾夫人愣住了,她看着儿子,仿佛第一次真正认识他。那个一向温顺听话的儿子,何时有了这般棱角?

“你……”顾夫人一时语塞,脸上掠过一丝愠怒,但更多的是担忧,“你这是被什么迷了心窍?那沈家如今是什么光景?他父亲在官场上……罢了,这些不说也罢。总之,我与你父亲,断不会应允你与沈家小姐有超出世交之谊的往来!”

“母亲,”顾望舒站起身,深深一揖,“儿子并未有何非分之想。与沈小姐,也不过是数面之缘,谈论些诗文时局而已。母亲多虑了。”他语气恭敬,姿态却是不卑不亢。

顾夫人看着他,知道再谈下去也无益,只得挥挥手,疲惫地道:“罢了,你下去吧。记住为娘的话,我们总是为你好。”

“儿子告退。”顾望舒退出母亲的房间,走在回廊下,春日暖阳照在身上,他却觉得有些发冷。母亲的反对,在他的意料之中,却依旧像一块冰冷的石头,投入他本就波澜起伏的心湖。

这不仅仅是个人喜好的问题,背后牵扯的是家族观念、门户之见,以及对这个动荡时局的不同态度。他与沈雁栖之间,隔着的,不仅仅是几面之缘的距离,更是两个家庭,两种观念,甚至两个时代的鸿沟。

他感到一种深深的无力感。个人的情愫,在庞大的家族意志和现实考量面前,显得如此渺小,如此不堪一击。

然而,越是压抑,那份刚刚萌芽的情感就越是顽强。沈雁栖的影子,非但没有因母亲的警告而模糊,反而更加清晰地刻在他的脑海里。她的每一个眼神,每一句话语,都成了支撑他在这令人窒息的“安稳”中,保持清醒与反抗的精神力量。

这澄园平静的表面下,因着这一场不为人知的谈话,已然掀起了微澜。而这微澜,是否会逐渐扩大,最终演变成席卷一切的惊涛?顾望舒不知道。他只知道,自己已然无法回头。

---

第九章 尺素

几日后的一个清晨,顾望舒正在书房临帖,小厮长安探头探脑地进来,手里攥着一封信,神色有些鬼祟。

“少爷,门房刚收到的,说是给您的。”长安将信递上,压低了声音,“送信的人放下就走了,没说是哪家的。”

顾望舒心下诧异,接过信。信封是普通的毛边纸,上面没有落款,只写着“顾望舒公子亲启”几个字,字迹清秀挺拔,带着一股难得的筋骨,绝非寻常闺阁女子的柔媚笔体。

他的心猛地一跳,一个念头不受控制地涌了上来。他挥手让长安退下,关上书房门,背靠着门板,竟有些不敢立刻拆开。

会是……她吗?

他深吸一口气,走到窗边,借着明亮的晨光,小心翼翼地拆开信封。里面只有薄薄一页纸,上面是同样清峻的字迹,没有称谓,也没有落款,开门见山:

“前日园中一叙,闻君高论,如饮醇醪,回味至今。偶得友人处新刊《学衡》一册,内有论及白话诗与传统文化传承之文,观点颇新,思及公子或亦有兴趣,故冒昧荐之。若得空,可于城西‘清韵斋’书铺觅得。叨扰之处,望海涵。”

内容极其简短,克制,甚至带着几分公事公办的疏离。没有一句涉及私情,没有一丝暧昧痕迹。就像两个志趣相投的朋友,交流一篇好文章的信息。

然而,顾望舒握着信纸的手,却微微颤抖起来。一股巨大的、难以言喻的喜悦,像温暖的潮水,瞬间淹没了他。是她!一定是她!这字迹,这语气,这份不落俗套的交流方式,都带着鲜明的沈雁栖的印记。

她记得他!记得他那日的话!她不仅记得,还认同他,甚至愿意与他分享她认为有价值的东西!那“如饮醇醪,回味至今”八个字,在他眼中,胜过世间一切缠绵的情话。

这封信,像一道光,穿透了连日来笼罩在他心头的阴霾。母亲的警告,家族的阻力,现实的鸿沟,在这一刻,似乎都被这薄薄一页纸带来的力量暂时击退了。

他在书房里来回踱步,脸上是无法抑制的笑容。他反复读着那几行字,仿佛要从字缝里读出更多未曾言明的意味。

清韵斋书铺。他知道那里,一个不大起眼的旧书铺,却时常能淘到一些别处不见的书籍刊物,是许多不愿随波逐流的知识分子喜欢流连的地方。她选择这样一个地方作为信息的传递,其意味,不言而喻。

这是一种默契,一种属于他们“同道中人”的、心照不宣的默契。

他小心翼翼地将信纸折好,重新装入信封,然后打开书桌抽屉,将它珍重地放入一本厚厚的《昭明文选》夹页中。那里,还躺着他那夜写下的“同道中人”四字。

现在,这不再是他的独白,而是得到了遥远的、清越的回响。

他立刻唤来长安,吩咐道:“去,到城西清韵斋,看看有没有新到的《学衡》杂志,若有,便买回来。”

长安应声去了。顾望舒重新坐回书桌前,却再也无心临帖。他的心,早已飞出了澄园的高墙,飞向了那个名为“清韵斋”的书铺,飞向了那个写下这封简短尺素的、清冽而勇敢的少女身边。

这一刻,他无比确信,无论前路如何艰难,这份因精神共鸣而悄然滋生的情愫,值得他去守护,去争取。这封突如其来的尺素,像一粒火种,彻底点燃了他年轻生命里,关于爱情与理想的所有想象与勇气。

---

第十章 觅书

长安办事利落,不过一个多时辰,便带着一本略显陈旧的《学衡》杂志回来了。

“少爷,就这一本了,掌柜的说这书买的人少,就进了几本,这是最后一本了。”长安将书递上,脸上还带着奔跑后的红晕。

顾望舒接过书,指尖触及那粗糙的封面,心潮又是一阵涌动。他挥退长安,迫不及待地翻开书页。油墨和旧纸的气息扑面而来,他的目光急切地搜寻着,仿佛沈雁栖的身影就藏在这字里行间。

他找到了她提到的那篇文章,关于白话诗与传统文化。他逐字逐句地读着,思绪却不时飘远。她读这篇文章时,是怎样的神情?是赞同,是反对,还是若有所思?她推荐给他,是希望他认同文章的观点,还是希望引发他更多的思考?

这种隔着时空、通过文字进行的精神交流,让他感到一种前所未有的亲密与兴奋。这比任何花前月下的约会,都更让他心驰神往。

他将杂志仔细收好,与那封信放在一处。做完这一切,他忽然产生了一种强烈的冲动——他要去清韵斋看看。不是去买书,只是想去看一看,那个她可能也曾驻足、翻阅过书籍的地方。

这个念头一旦生出,便再也无法遏制。

午后,他向母亲禀告,说要去书店寻几本参考书。顾夫人见他神色如常,只当他是学业所需,并未多问,只嘱咐早些回来。

顾望舒独自一人,走出了澄园那扇沉重的朱漆大门。街道上车水马龙,人声鼎沸,与园内的静谧恍如两个世界。他沿着青石板路,向着城西走去,脚步轻快而坚定。

清韵斋果然如他所想,门面不大,藏在一条相对安静的街巷里。推开那扇吱呀作响的木门,一股陈年书卷特有的、混合着灰尘和霉味的氣息湧來。店内光线有些昏暗,书架高耸,直抵屋顶,上面密密麻麻地堆满了各式书籍,显得有些凌乱,却自有一种沉静的气场。

掌柜的是个戴着老花镜的干瘦老头,正伏在柜台上打盹,听到门响,也只是抬了抬眼皮。

顾望舒的心,没来由地跳得快了些。他放缓脚步,在书架间慢慢穿行。手指拂过那些或新或旧的书脊,目光却不由自主地搜寻着,仿佛在期待一个奇迹般的偶遇。

他当然没有遇到沈雁栖。这样的地方,一个大家闺秀,岂是能常来的?

他走到摆放新派杂志的区域,那里书籍相对整齐一些。他看到了《新青年》、《东方杂志》,也看到了寥寥几本《学衡》。他站在那里,想象着她或许就曾站在这个位置,低头翻阅着书页,神情专注,侧影美好。

仅仅是这样的想象,就让他心里充满了一种酸涩而又甜蜜的满足感。

他在店里盘桓了许久,最终什么也没有买。临走时,老掌柜忽然从眼镜片后抬起眼,看了他一下,慢悠悠地道:“这位公子面生,是来找书,还是……来找人?”

顾望舒心中一凛,面上却不动声色:“随意看看。”

老掌柜嘿嘿笑了一声,不再说话,又低下头去打他的盹了。

走出清韵斋,夕阳的余晖已将天边染成橘红色。顾望舒回头望了一眼那不起眼的店面,心中一片澄明。

他知道,从收到那封信,到踏入这间书铺,他已经踏上了一条无法回头的路。这条路,通往的不仅仅是一个少女,更是一个广阔的、充满未知与挑战的精神世界。

而他,心甘情愿,且义无反顾。

他转身,融入熙熙攘攘的人流,背影在夕阳下拉得很长。那身影里,有少年初尝情滋味的悸动,更有一种即将面对风雨的、沉静的决绝。

命运的针线,在尺素往来与这无声的寻觅之间,已然绣出了更加清晰而坚定的纹路。

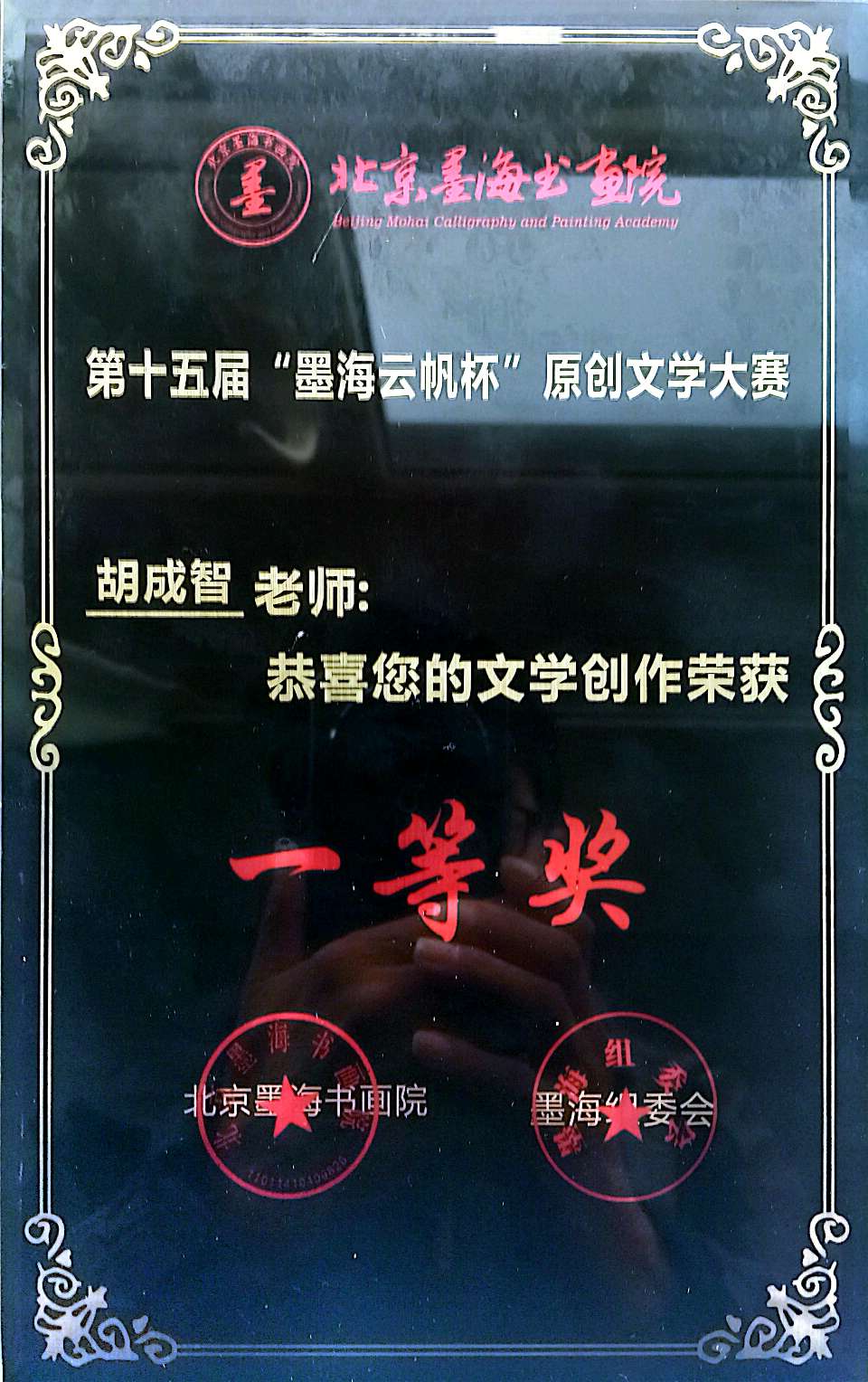

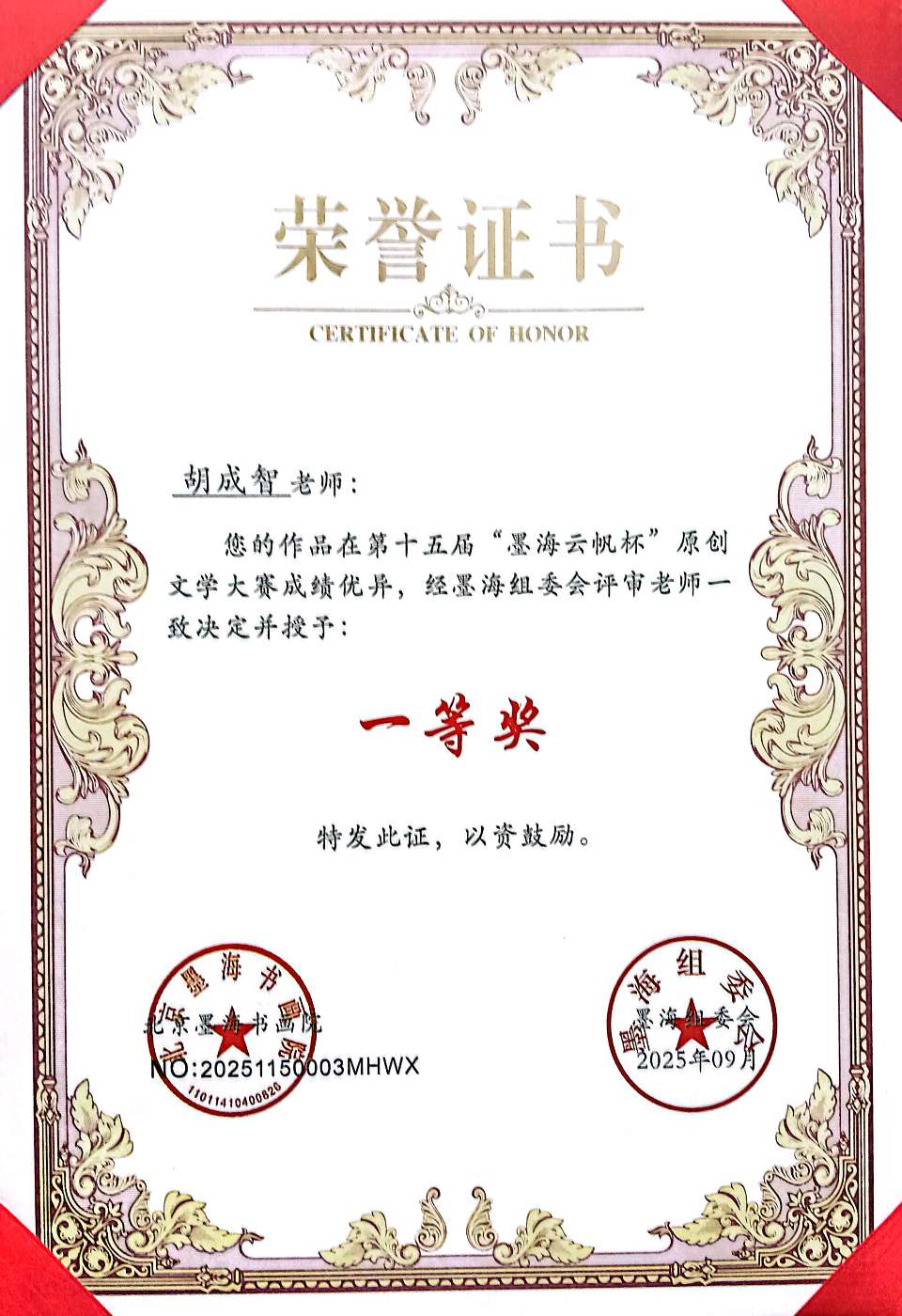

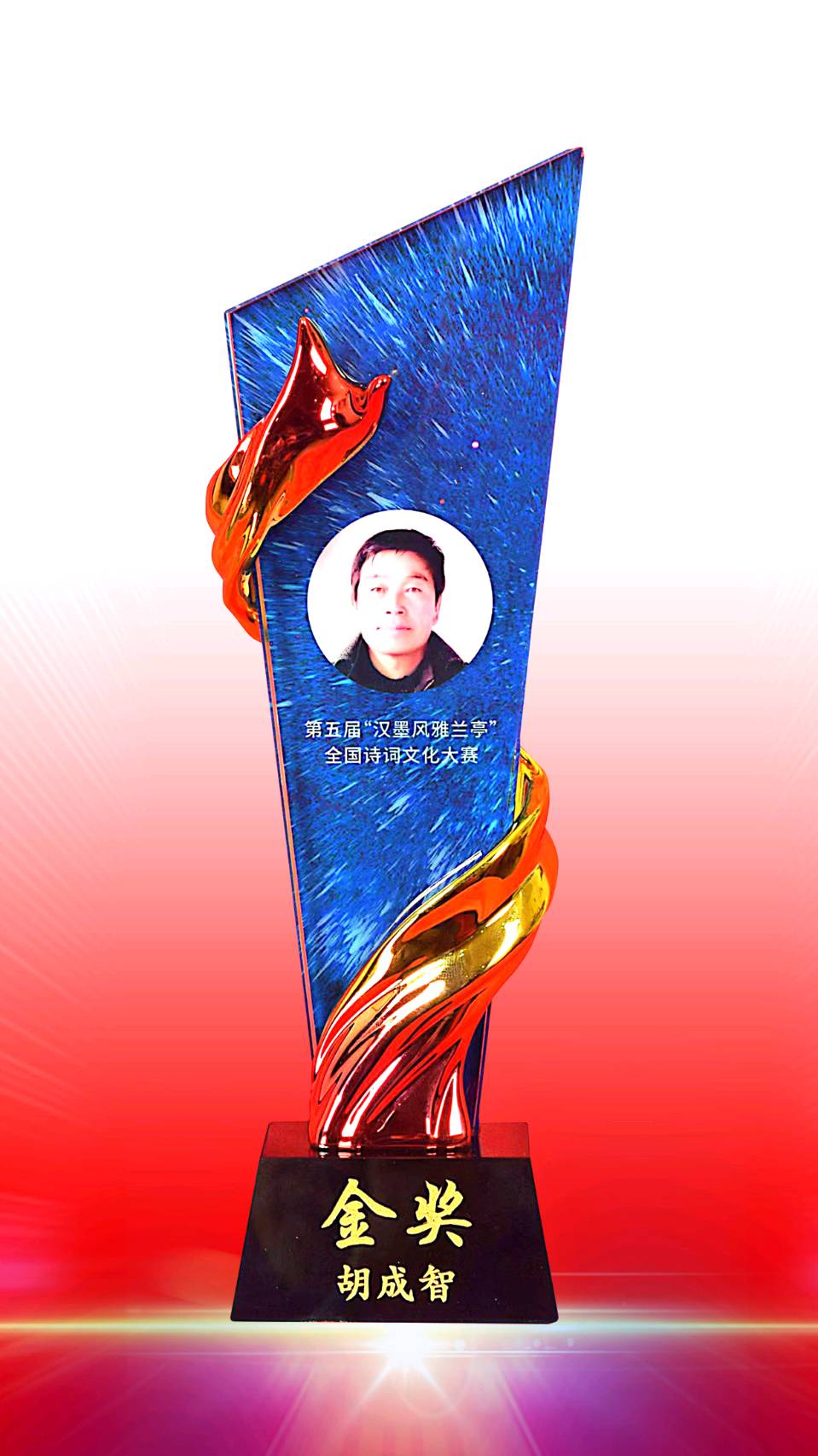

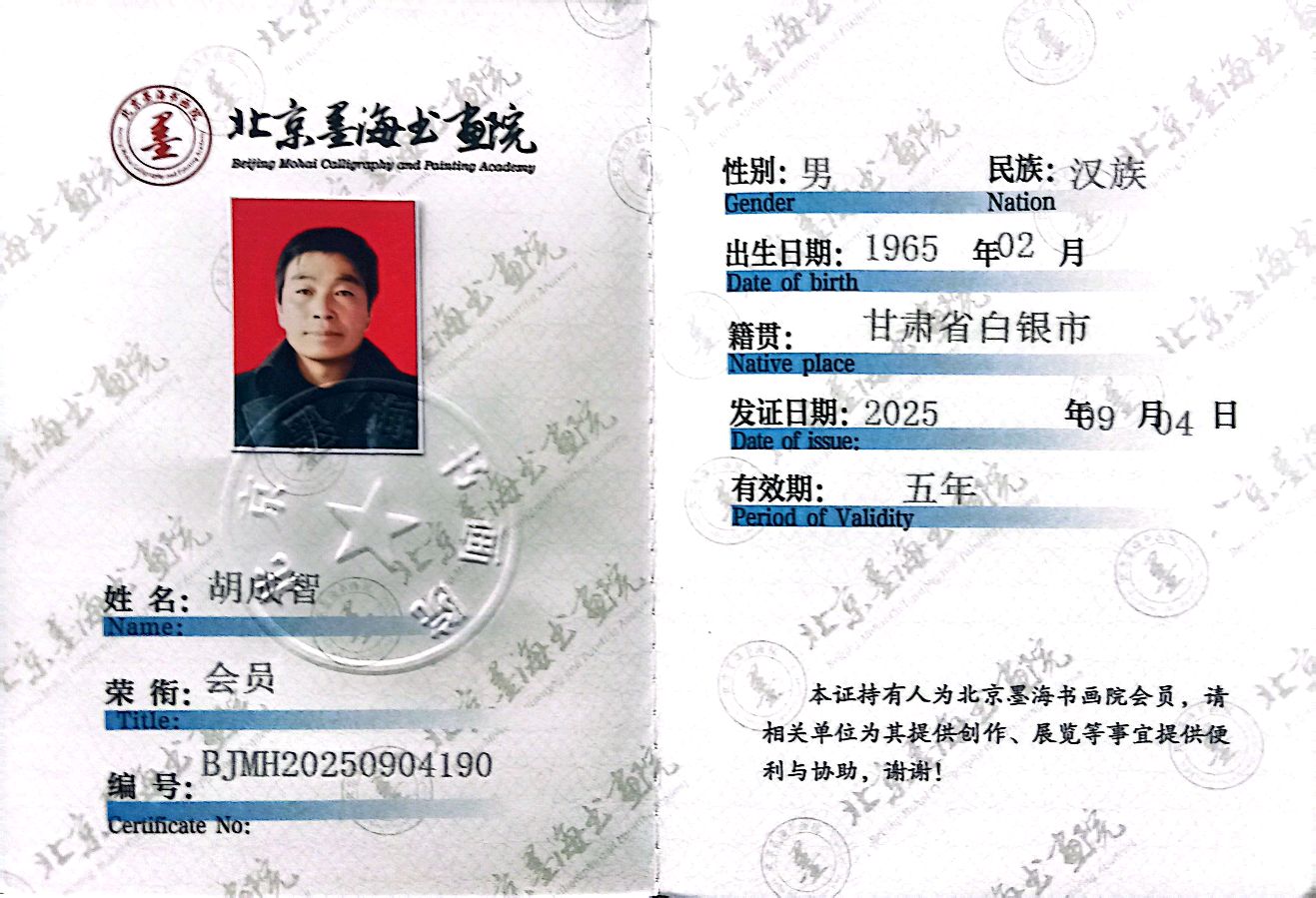

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词荣获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点