第五十一章 砥柱

钦差李文昌在灾区雷厉风行的举动,以及那封暗示“人为痕迹”的密信,如同投入滚油的火星,瞬间点燃了朝堂之下蓄积已久的矛盾。弹劾李文昌的奏折骤然增多,言辞也愈发激烈,从“苛待地方”升级到“构陷忠良”、“动摇国本”。更有甚者,开始将矛头隐隐指向朝廷的赈灾决策,暗示其“轻弃漕运根本”、“劳民伤财而无功”。

新帝面临着巨大的压力。他年轻,登基未久,根基尚浅,此次乾纲独断采纳“顺新流、先赈灾”之策,本就冒着风险,如今反对声浪如此汹涌,若处置不当,恐损及君威。

这日朝会,气氛格外凝重。几位御史联名上奏,痛陈李文昌在灾区“专权跋扈”、“滥用非刑”,导致地方官员人人自危,无心救灾,请求皇帝立即将其召回问罪。支持李文昌的官员则据理力争,强调非常之时需用非常之人,李文昌所为,乃为震慑贪墨、尽快安抚灾民。

双方在金銮殿上吵得不可开交,唾沫横飞,几乎要将殿顶掀翻。

新帝高坐龙椅之上,面色阴沉,手指紧紧攥着扶手,青筋暴起。他目光扫过下方争吵的臣子,最终,落在了一直沉默不语的顾望舒身上。

“顾卿。”皇帝的声音带着一丝不易察觉的疲惫与冷意,“你当日建言,以赈灾安民为先。如今李钦差在地方所为,引发如此大的争议,卿有何看法?”

瞬间,所有的目光都聚焦在顾望舒身上。那些弹劾者的目光充满了敌意与挑衅,而支持者的目光则带着期待与担忧。

顾望舒深吸一口气,出列,躬身行礼。他知道,此刻已容不得他再明哲保身。皇帝将他点出,既是询问,也是考验,更是要将他彻底推到台前,成为这场风波的中心。

他抬起头,目光平静地迎向御座,声音清晰而沉稳,回荡在寂静下来的大殿中:

“陛下,臣当日建言,乃是基于黄河改道,百万黎民身处水深火热之实情。赈灾如救火,迟延一刻,便多无数亡魂。李钦差奉旨行事,其是否有专权跋扈之举,臣不在其位,不敢妄断。然,臣闻其在灾区,开仓放粮,活人无数;查处贪墨,以儆效尤。此皆为了尽快稳定局势,使灾民得活,使朝廷恩泽得以下达。”

他顿了顿,目光扫过那些面露不屑的御史,语气转而铿锵:“至于所谓‘动摇国本’、‘劳民伤财’,臣实不敢苟同!国之本,在于民!民心思安,则国本固;民不聊生,则国本摇!此次水患,若处置不当,流民四起,盗匪滋生,那才是真正动摇国本!当下之急,乃是上下同心,全力赈灾,使生者有所养,逝者有所安。若此时忙于攻讦办事之臣,纠缠于细枝末节,而坐视灾情蔓延,臣恐……非社稷之福,亦非为臣之道!”

他这番话,没有直接为李文昌辩护,而是将问题提升到了“国本”与“民心”的高度,直指那些弹劾者不顾大局、舍本逐末。言辞恳切,掷地有声。

朝堂之上一片寂静。不少中立官员暗暗点头,觉得顾望舒此言在理。而那些弹劾者,则脸色铁青,一时语塞。

新帝看着顾望舒,紧绷的脸色稍稍缓和,眼中闪过一丝赞许。他需要的就是这样敢于在关键时刻站出来,替他稳住局面、阐明大义的臣子。

“顾卿所言,甚合朕心。”新帝缓缓开口,声音恢复了威严,“赈灾安民,乃当前第一要务!任何人,不得以任何理由,阻挠赈灾事宜!李钦差所为,是否得当,待其差竣回京,朕自有公断。在此期间,若有再敢妄议赈灾、攻讦办事臣工者,以贻误军机论处!”

皇帝一锤定音,带着不容置疑的杀伐之气。那些原本气势汹汹的御史,顿时噤若寒蝉。

退朝之后,顾望舒走在出宫的官员队列中,能感觉到无数道目光落在自己背上,有钦佩,有嫉妒,更有深深的忌惮与怨恨。

他知道,从今日起,他再也无法隐藏于幕后了。他已被皇帝亲手推到了这风口浪尖,成为了这汹涌政潮中,一根突兀而坚挺的砥柱。

能否中流击水,浪遏飞舟?他不知道。

他只知道,既然选择了站出来,便只能如这砥柱一般,承受八方来潮的冲击,直至……要么粉身碎骨,要么,稳住这即将倾覆的舟楫。

前路,唯有前行。

第五十二章 暗箭

朝会上的风波看似平息,但顾望舒深知,真正的危险往往来自看不见的暗处。他那一番“民心即国本”的言论,虽然暂时压制了明面上的反对声音,却也彻底将自己暴露在了敌对势力的靶心之上。

果然,不过数日,各种针对他的流言蜚语便开始在京城官场悄然传播。有说他当日那份治河方略的密折,并非其真才实学,而是剽窃了某位不愿透露姓名的老河工之论,欺君罔上;有说他与钦差李文昌早有勾结,此番一唱一和,是为了在灾区安插亲信,捞取政治资本;更恶毒的是,有人开始翻出他当年在江南的旧事,含沙射影地提及他与某位“沈姓女子”的过往,暗示其品行有亏,不堪居此清要之位。

这些流言如同毒蛇的信子,无声无息,却足以致命。尤其最后一条,更是精准地刺中了顾望舒内心最深的隐痛与禁忌。他可以忍受对他能力的质疑,可以承受政治上的攻讦,却无法容忍旁人将沈雁栖的名字,拖入这肮脏的泥潭之中加以玷污。

一股暴戾的怒火在他胸中翻腾,几乎要冲破那层冰冷的自制。但他知道,越是此时,越不能自乱阵脚。他若反应激烈,反而坐实了流言,更会为沈雁栖带去无妄之灾。

他强压下怒火,依旧每日按时到翰林院点卯,处理公务,神情淡漠,仿佛那些甚嚣尘上的流言与他毫无干系。只是在无人注意的角落,他的眼神会变得格外幽深冰冷,如同结了一层厚厚的寒冰。

他并未坐以待毙。通过那位通政司的旧交,以及一些在都察院中对他抱有同情或只是单纯厌恶此种下作手段的官员,他开始暗中调查流言的源头。线索若隐若现,最终指向了几个与定国公有千丝万缕联系的言官,以及一位因在“复故道”之争中利益受损而心怀怨恨的漕运系官员。

与此同时,他也加紧了与灾区李文昌的隐秘联系。他提醒李文昌注意自身安全,并暗示朝中有人欲对其不利,督促他尽快取得关于“人为痕迹”的确凿证据。他知道,只有拿到铁证,才能彻底扭转局势,给予对手致命一击。

这日深夜,他正在书房分析李文昌最新送来的密报(其中提及在溃堤处发现了疑似人为破坏的夯土层松动痕迹,以及几个关键河工离奇死亡或失踪),窗外忽然传来一声极其轻微的、如同石子落地的声响。

顾望舒瞬间警觉,吹熄了烛火,悄无声息地挪到窗边,透过缝隙向外望去。月色朦胧,庭院中树影婆娑,并无异状。但他心中那根弦却绷得更紧了。他知道,这绝非偶然。要么是有人投石问路,要么……就是警告。

他退回书桌旁,将那些密报迅速收入一个暗格之中。手指触碰到暗格深处那方早已失去温度的素帕时,微微一顿。

沈雁栖……她如今可还安好?这些肮脏的流言,是否也已传到了她的耳中?以她的性子,怕是只会付之一哂,更加疏远自己这个“麻烦”吧。

一种深沉的疲惫与无力感席卷而来。他以为自己站了出来,便能有所作为,却发现这官场的泥沼,远比他想象的更加污秽,更加令人窒息。明枪易躲,暗箭难防。他纵有砥柱之志,又能否在这无数冷箭的攒射下,屹立不倒?

他坐到椅子上,闭上眼,揉了揉刺痛的太阳穴。黑暗中,仿佛又看到了那个清冷决绝的背影,听到了那句“道不同,不相为谋”的判词。

或许,她是对的。他们本就不是一路人。

只是,他已无法回头。暗箭既发,便唯有迎头而上,直至一方彻底倒下。

第五十三章 惊变

就在朝堂上下因黄河水患和随之而来的政争而焦头烂额之际,一道来自西北边关的六百里加急军报,如同又一记沉重的闷棍,狠狠砸在了景和初年本就摇摇欲坠的朝局之上:鞑靼部联合瓦剌余孽,大举入寇,宣府镇外围堡寨多处失守,军民死伤惨重,边关告急!

消息传来,举朝震惊。新帝在乾清宫连夜召见内阁辅臣、兵部尚书及几位勋贵将领,灯火通明直至天明。京城的气氛瞬间变得空前紧张,九门加强了戒备,街市上巡逻的兵丁明显增多,一种大战将至的恐慌在民间悄然蔓延。

内忧外患,一齐爆发。朝廷顿时陷入了两线作战的窘境。国库本就因赈灾而捉襟见肘,如今又要筹措庞大的军费;能征善战的将领,大多在去年的宫变中或遭清洗,或受猜忌,一时间竟难以选出合适的统兵人选。

更令人忧心的是,朝中关于应对之策,再次出现了巨大的分歧。以定国公为首的勋贵集团主张调集京营精锐,由他亲自挂帅,北上迎敌,一举击溃来犯之敌,彰显天朝威仪。而以新任兵部尚书为首的部分文官则认为京营不可轻动,应倚重边镇现有兵力,采取守势,同时紧急从各地调拨卫所兵员驰援,并以议和作为辅助手段,避免国力过度消耗。

双方在御前争论不休,互不相让。定国公指责文官怯懦误国,兵部尚书则反唇相讥,指责勋贵好大喜功,不顾国家艰难。

顾望舒虽不直接参与军事决策,但作为皇帝近臣,也得以列席了一些高级别的议事。他冷眼旁观着这场新的争论,心中充满了忧虑。他深知,定国公急于挂帅,无非是想借此机会重新掌控军权,巩固自身地位;而兵部尚书的主张虽显保守,却也反映了国库空虚、兵力分散的现实。

然而,无论是哪一方,似乎都未能真正站在社稷存亡、边关军民生死的高度来思考问题。他们的争论,依旧充斥着权力的算计与派系的倾轧。

就在这僵持不下之际,一份来自宣府镇监军太监的密报,被直接送到了皇帝的案头。密报中详细描述了边关兵力空虚、粮草不继、士气低落的严峻情况,并隐晦地指出,此前拨付给宣府镇的部分军饷,似乎被层层克扣,未能足额发放到将士手中。

皇帝看完密报,脸色铁青,当场将茶杯摔得粉碎!

“蠢虫!国之蠢虫!”年轻的皇帝气得浑身发抖,“前方将士浴血奋战,后方竟有人如此贪墨!难怪边关糜烂至此!”

盛怒之下,皇帝做出了一个出人意料的决定:任命素以刚正清廉著称的都察院左都御史赵秉贞为钦差,兼任宣大总督,持尚方宝剑,总揽宣府、大同军务,全权负责抵御鞑靼事宜!同时,下令彻查军饷贪墨一案,无论涉及何人,严惩不贷!

这道旨意,如同一块巨石,投入本就波澜起伏的朝堂。任命一位文官御史总督军务,这是本朝罕见之举,无疑是对勋贵集团的一次重大打击,也显示了皇帝对军队系统的不信任。而彻查军饷贪墨,更是直接捅了马蜂窝,不知要牵连出多少盘根错节的利益关系。

顾望舒听闻此讯,心中亦是震动。他佩服皇帝的魄力,但也深知此举风险极大。赵秉贞虽有清名,但未必通晓军务,能否胜任?彻查军饷,更是牵一发而动全身,势必引来疯狂反扑。

果然,旨意下达后,定国公府一连数日大门紧闭,谢绝访客。而朝中关于此任命的非议之声,也开始悄然增多。

内忧未平,外患又至,朝局再次风起云涌。顾望舒感到,自己仿佛正站在一个不断加速旋转的漩涡中心,四周的暗流愈发汹涌,稍有不慎,便会被彻底吞没。

而这突如其来的边关惊变,又会将他这只已然无法靠岸的孤舟,带往何方?

第五十四章 抉择

赵秉贞被任命为宣大总督的消息,如同在滚沸的油锅里又泼入一瓢冷水,引发了朝野上下更剧烈的反应。勋贵集团的沉默之下是压抑的愤怒,而文官集团内部也并非铁板一块,有人为赵秉贞的任命叫好,认为这是抑制武人、伸张文治的良机,也有人担忧赵秉贞不谙兵事,恐误国殃民。

彻查军饷贪墨的旨意,更是在暗中激起了巨大的恐慌与抵抗。一时间,各种为相关官员开脱、或是攻击赵秉贞“刻薄寡恩、不堪重任”的奏折,开始或明或暗地流向通政司。

顾望舒身处风暴边缘,却能清晰地感受到那迫人的压力。他如今已被视为皇帝近臣,又是当日支持“先赈灾”策略的代表人物,自然而然地被划入了“帝党”和“清流”的阵营。不少官员看他的眼神,都带着一种复杂的审视,仿佛在掂量他在这新一轮权力洗牌中的分量。

这日,他奉命为皇帝起草一份激励边关将士的诏书。他引经据典,文采斐然,将忠君爱国、保家卫国的道理阐述得慷慨激昂。写完后,他亲自送至乾清宫。

新帝看过诏书,点了点头,表示满意。却并未让他立刻退下,而是屏退了左右,只留他一人在这空旷而森严的殿宇中。

“顾卿,”皇帝的声音带着一丝疲惫,手指无意识地敲击着御案,“如今内忧外患,国库空虚,朝中众说纷纭,朕……甚感艰难。”

顾望舒心中一凛,知道这并非普通的感慨,而是皇帝在向他这个“近臣”吐露心声,或许,也是一种试探。他躬身道:“陛下宵衣旰食,为国操劳,臣等感同身受。然多难兴邦,陛下英明神武,必能带领臣工,廓清寰宇,再造太平。”

皇帝摆了摆手,打断了他的套话,目光锐利地看向他:“顾卿,不必说这些虚言。朕问你,若朕欲让你离开翰林院,前往边关,襄赞赵秉贞军务,同时暗中协助他查证军饷贪墨一案,你可愿意?”

顾望舒脑中“嗡”的一声,几乎以为自己听错了!让他一个翰林词臣,去边关襄赞军务?还要暗中查案?这……这简直是闻所未闻!

他瞬间明白了皇帝的意图。皇帝对赵秉贞并非完全放心,需要派一个绝对忠诚、且有能力的心腹前去,既作为耳目,也可能在关键时刻起到制衡甚至替代的作用。而查证军饷贪墨,更是凶险万分,需要胆大心细、不为人注意的人选。

自己,无疑符合这些条件。翰林身份是很好的掩护,与军方无涉,不易引起猜忌;且自己近来表现出的“忠直”与能力,也赢得了皇帝的信任。

这是一次前所未有的机遇,也是一场九死一生的冒险。边关苦寒,战事凶险,查案更是如同在刀尖上跳舞,一旦身份暴露,或是查案触动了某些绝不能碰的势力,结局可想而知。

然而,若成功,便是擎天保驾之功,将来的仕途将不可限量。更重要的是,这或许是一个真正能做点实事,挽狂澜于既倒的机会!不再是困守书斋空谈,也不再是朝堂之上的勾心斗角,而是直面国家的危难,关乎万千将士和边民的生命!

无数念头在他脑中电光石火般闪过。他想到了刘御史的血,想到了黄河边流离失所的灾民,想到了沈雁栖那清冷而带着审视的目光,更想到了自己内心深处那未曾完全泯灭的、想要挣脱这污浊泥沼的渴望。

他深吸一口气,压下心中的惊涛骇浪,撩起官袍,郑重地跪倒在地,沉声道:“臣,顾望舒,蒙陛下信重,委以如此重任,虽肝脑涂地,亦不敢辞!愿往边关,竭尽驽钝,以报陛下知遇之恩!”

他的声音在空旷的大殿中回荡,带着一种破釜沉舟的决绝。

皇帝看着他,眼中闪过一丝复杂难辨的神色,有欣赏,有期许,或许,也有一丝不易察觉的利用与算计。

“好!”皇帝站起身,走到他面前,虚扶了一下,“顾卿请起。朕果然没有看错人。此事机密,除朕与赵秉贞外,不得再让第三人知晓你的真实使命。你回去准备一下,三日后,以翰林院巡查典籍、体察边情之名,秘密出发。”

“臣,领旨谢恩!”

顾望舒退出乾清宫,走在长长的宫道上,初夏的阳光照在他身上,却感觉不到丝毫暖意。他抬头望向北方,那是边关的方向,是血与火交织的战场,也是他命运的下一个转折点。

这一次,他不再是旁观者,也不再是摇旗呐喊者。他将亲自踏入那最凶险的漩涡中心。

是生是死,是荣是辱,皆在此一举。

第五十五章 北行

三日之期,转瞬即至。出发的前夜,顾望舒独坐书房,灯下检视着简单的行装。除了几件换洗衣物和必要的银两,便只有几本便于携带的兵书舆地与律法案例。那方素帕,被他从暗格深处取出,摩挲良久,最终依旧放了回去。此去凶险,他不能带着任何可能暴露软肋或牵连他人的物事。

窗外月色凄清,万籁俱寂。他提笔想给江南的父母写一封家书,踌躇半晌,却只写下“父母大人膝下敬禀,儿奉命外出公干,归期未定,望勿挂念”寥寥数语,封缄后置于案头。他知道,这封信在他离开后,自会有皇帝安排的人手“恰好”发现并送回江南。

他又想起沈雁栖。那个名字,那个身影,如今已成了他心底最深处一道不敢触碰的伤疤。此去边关,万里之遥,生死难料,或许……这便是永别了。一股尖锐的痛楚猝不及防地袭来,让他几乎无法呼吸。他闭上眼,强行将那翻涌的情绪压下。儿女情长,英雄气短。既然选择了这条路,便不能再有丝毫留恋。

翌日黎明,天色未亮,一辆看似普通的青篷马车已悄然停在顾望舒的官邸后门。他换上一身半旧的青布直缀,打扮成游学书生的模样,只带了那名绝对可靠、曾随他经历宫变风波的老仆顾忠,登车而去。

马车辘辘,驶出尚在沉睡中的京城。顾望舒掀开车帘一角,回望那在晨曦中显出庞大轮廓的城郭,心中百感交集。这座承载了他荣耀、挣扎、屈辱与侥幸的帝都,此刻在他眼中,竟有了一丝解脱般的疏离。

此行名义上是“巡查典籍、体察边情”,路线也经过精心设计,先向西北,再折向北,避开可能引起注意的直通官道。沿途所见,与京城的繁华截然不同。越往北,地势越发开阔荒凉,村落愈发稀疏,田地也显得贫瘠。时可见面有菜色的农夫在田间艰难劳作,或是拖家带口、衣衫褴褛的流民在官道旁踽踽而行,那是黄河水患留下的创痕。

顾望舒让顾忠将随身携带的干粮分给那些看起来最为困顿的流民,看着他们千恩万谢地离去,心中沉甸甸的。民生之多艰,庙堂之上那些高高在上的争论,显得如此遥远而空洞。

数日后,马车进入山区,道路愈发崎岖难行。夜宿在一处荒村野店,窗外山风呼啸,如同鬼哭。顾望舒拥着粗糙而带有霉味的被子,久久无法入眠。他想起皇帝那深沉难测的目光,想起赵秉贞那张古板刚正的脸,想起边关告急文书上那些触目惊心的字眼,更想起那隐藏在军饷贪墨背后的、不知延伸到何处的黑手。

前途茫茫,吉凶未卜。一种前所未有的孤独与压力,如同这沉重的夜色,紧紧包裹着他。

然而,在这极致的孤寂与压力之下,他那颗因长久算计而变得冰冷麻木的心,却仿佛被投入了一块燧石,撞击出些许微弱的火星。那是一种久违的、直面真实世界与巨大挑战时产生的、混合着恐惧与兴奋的战栗。

他不再仅仅是那个在翰林院中揣摩上意、在朝堂之上权衡利弊的顾侍讲。他将要去往一个完全不同的、更加粗粝也更加真实的世界,去面对血与火,阴谋与背叛,生与死。

马车在颠簸中继续向北。车辙碾过尘土,留下两道深深的痕迹,旋即又被风吹散。

北行之路,是一条不归路。而他,已然踏上了征途。

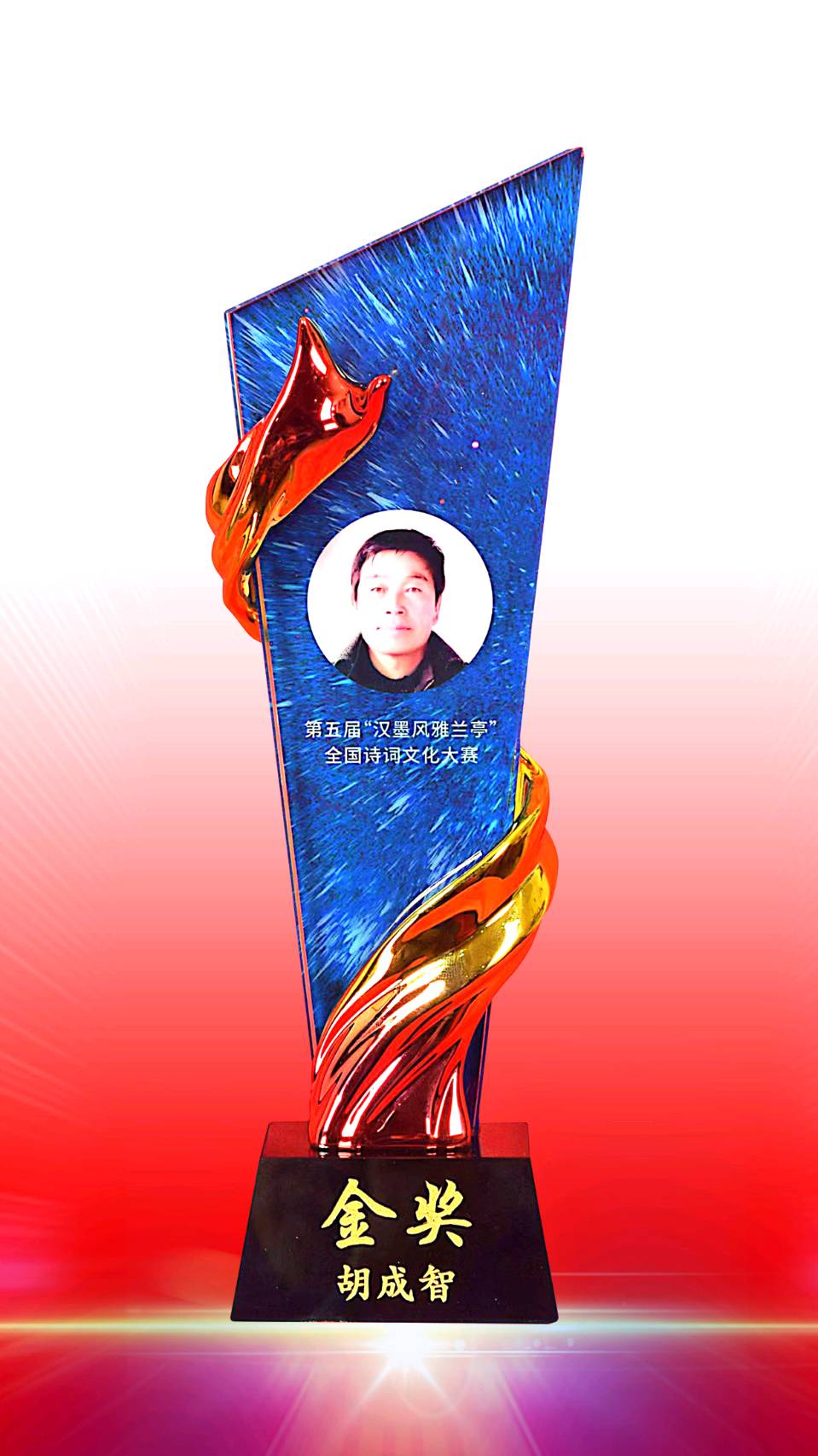

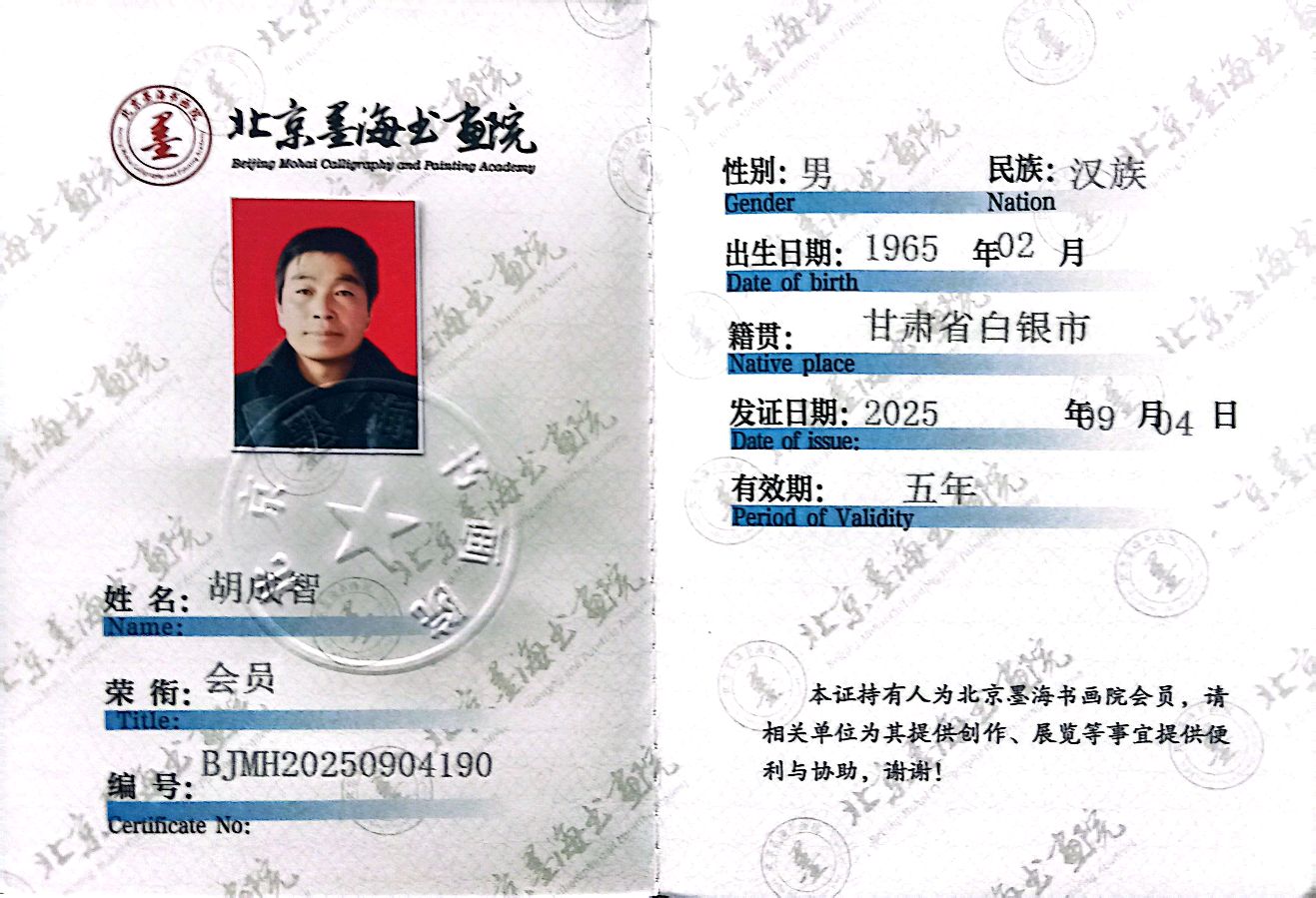

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词荣获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点