第一百零一章 暗查

夜雨涤荡了连日的闷热,也暂时冲刷了议事堂上的火药味。但顾望舒深知,表面的平静之下,暗查与反制的较量才刚刚开始。杭嘉湖道那些官员绝不会坐以待毙,他们必定在加紧销毁证据、统一口径,甚至可能反咬一口。

必须抢在他们前面!

顾望舒不再依赖官面上的渠道,那里面目不清,效率低下。他动用了自己最核心的力量——老仆顾忠,以及几位由顾忠暗中物色、背景干净、且对地方弊政深恶痛绝的低阶吏员和市井能人。这些人不显山不露水,却如同他延伸出去的触角,能探入官僚体系难以触及的角落。

调查分头进行。一路由顾忠亲自带领,目标直指杭嘉湖道衙门的钱粮师爷和几个关键库吏。顾忠以重金开路,辅之以利害分析,试图从内部撬开缺口。另一路则专注于那几起疑点重重的刑案,尤其是钱塘县的“争水械斗案”。调查者扮作游方郎中、货郎,潜入相关村落,暗中走访当事人亲属和知情乡民,搜集被官方卷宗忽略或掩盖的细节。

这是一场无声的战争,在杭州城的阴影里悄然进行。每一步都需如履薄冰,稍有不慎,便会打草惊蛇,甚至引来杀身之祸。

顾望舒坐镇官邸书房,如同运筹帷幄的将领,每日听取着来自不同渠道的密报,在巨大的浙江舆图上标记着各种符号和信息。烛光映照着他日益清瘦却目光锐利的脸庞。

数日后,顾忠那边首先传来了突破。一名掌管旧档的老吏,在威逼(暗示其过往些许贪墨之事已被掌握)和利诱(承诺事后保全并给予重酬)下,终于松口,透露了杭嘉湖道衙门有一本不入公账的“暗册”,记录了历年水利款项的真实流向和各方分润情况,此册由道员的心腹师爷秘密保管,藏于其外宅书房一处夹墙之内。

几乎同时,对“争水械斗案”的调查也有了惊人发现。据一位当时目睹械斗全过程、却因惧怕豪强而不敢作证的老渔夫透露,死者并非普通农户,而是当地一个张姓大户的家丁头目!械斗也并非简单的争水,而是张姓大户与另一李姓大户为争夺一片河滩地的归属而引发的冲突,双方皆雇佣了打手,死伤者多是这些豪强爪牙,普通农户只是被裹挟或被利用的幌子!而钱塘县县令,似乎与那张姓大户往来密切。

消息传回,顾望舒精神大振!这两条线索,一条直指水利贪墨的核心证据,一条则揭开了地方豪强勾结官府、欺压百姓的黑幕。若能拿到“暗册”,坐实贪腐;又能重审“争水案”,打击豪强气焰,他便能在浙江立下威信,真正打开局面!

然而,如何拿到“暗册”?强取必然惊动对方,只能智取。而重审“争水案”,则需绕过可能已被买通的钱塘县,直接由按察使司或巡抚衙门下令,这又需要确凿的证据和足够的理由,势必引发更大的冲突。

风险与机遇并存。顾望舒在书房中踱步,权衡着利弊。窗外,月明星稀,万籁俱寂,与他内心汹涌的波涛形成鲜明对比。

他知道,自己正站在一个关键的十字路口。进一步,可能海阔天空,也可能万丈深渊;退一步,则前功尽弃,继续在这泥潭中挣扎。

最终,他下定了决心。

他唤来顾忠,低声下达了新的指令:不惜代价,设法复制或盗取那本“暗册”,但务必确保行动隐秘,绝不能暴露。同时,加紧搜集“争水案”的旁证,尤其是找到那名老渔夫和其他可能存在的目击者,获取可靠口供。

暗查进入了最紧张、也最危险的阶段。无形的网,正在向着目标悄然收紧。

第一百零二章 惊变

就在顾望舒暗中布局,试图抓住杭嘉湖道贪墨和钱塘县枉法证据的关键时刻,一场突如其来的变故,打乱了他所有的计划,也将他卷入了一场更大的风暴之中。

浙东沿海传来八百里加急军报:大股倭寇趁夜突袭台州府沿海数个卫所,守军溃败,倭寇长驱直入,攻破台州府治临海县城,烧杀抢掠,知府殉国,军民死伤无数!倭寇掳掠后扬长而去,盘踞于沿海岛屿,气焰嚣张,东南震动!

消息如同晴天霹雳,瞬间击碎了江南的宁静与富庶表象。杭州城内,人心惶惶,流言四起。朝廷震怒,连下严旨,申饬浙江文武官员守土无能,命巡抚李汝华、总兵官等即刻调兵遣将,全力剿倭,收复失地,并严防倭寇流窜内犯。

整个浙江省的官僚系统瞬间被推到了风口浪尖。剿倭成了压倒一切的头等大事,所有其他政务,包括顾望舒正在暗中调查的水利贪墨和刑名冤案,都被迫暂时搁置。

巡抚衙门内,气氛空前紧张。李汝华焦头烂额,连续召集文武官员商议对策。然而,平日里勾心斗角的官员们,此刻更是互相推诿指责。文官埋怨卫所兵备废弛,武将指责地方供给不力,官员互相攻讦,难以形成统一有效的方略。

顾望舒作为分管军务的参政,自然也被推到了前台。他强压下对调查受阻的失望与焦虑,将全部精力投入到应对倭患之中。他仔细研究浙东沿海的舆图,分析倭寇的动向和可能的目标;他督促户部衙门紧急筹措粮饷,调拨军械;他甚至不顾文官身份,亲自前往杭州卫,视察兵备,鼓舞士气。

然而,他看到的景象让他心寒。卫所兵员缺额严重,在册兵丁多是老弱病残,毫无战斗力可言;库存军械锈迹斑斑,火器更是年久失修,能否打响都是问题;各级军官则多是纨绔子弟,贪生怕死,只知克扣军饷,毫无斗志。

这样的军队,如何能抵挡如狼似虎的倭寇?

更让他忧心的是,他敏锐地察觉到,在这场突如其来的危机中,某些人似乎看到了浑水摸鱼的机会。负责粮饷调拨的官员动作迟缓,似有意拖延;一些与海商、甚至可能暗中与倭寇有勾结的豪强,开始散布恐慌情绪,扰乱市场……

内忧外患,交织在一起。浙江的局面,已然到了崩溃的边缘。

顾望舒站在巡抚衙门的议事厅内,看着那些或惶恐、或推诿、或别有用心的同僚,心中充满了无力与愤怒。他空有满腔抱负和见识,却发现自己在这架腐朽而混乱的官僚机器面前,是如此的手足无措。

他连夜起草了一份紧急条陈,详细分析了当前危局,提出了集中兵力、扼守要冲、整顿后勤、严查内奸等具体建议,并请求朝廷速派援军,启用能征善战的将领。

然而,这份凝聚了他心血的条陈,在巡抚衙门的议事中,却被诸多官员以“不切实际”、“耗费过大”、“恐引起地方动荡”等理由,驳斥得七零八落。李汝华巡抚也是犹豫不决,难以决断。

惊变之下,人性的卑劣与官僚体系的颟顸,暴露无遗。

顾望舒感到一种前所未有的绝望。外有强敌入侵,内有蠹虫蛀空,这看似繁花似锦的江南,实则已是千疮百孔,危如累卵。

而他,又能做些什么?

第一百零三章 砥柱

台州失陷的噩耗与官场的混乱,如同两座大山,压在顾望舒的心头。条陈被否,建议无人采纳,他空有参政之名,却难以调动一兵一卒,改变这糜烂的局势。一种“知其不可为而为之”的悲壮,在他胸中涌动。

他不能坐视倭寇肆虐,百姓遭殃!既然官方渠道走不通,他便以自己的方式,尽一份力。

他首先将目光投向了杭州城的防务。尽管倭寇主力尚在台州,但难保不会有小股精锐流窜内犯,威胁省城。他不再理会官场上的扯皮,直接以参政的身份,强行介入杭州城的布防。

他亲自登上城墙,巡查每一个垛口,检查守城器械;他督促杭州知府和卫所军官,清点城内丁壮,编练民勇,分发简易武器;他甚至动用自己有限的职权,从藩库中紧急调拨出一批银两,用于加固城防和犒赏守城军民。

他的这些举动,自然引来了不少非议和阻力。杭州知府钱大人私下抱怨他“越权”、“多事”;卫所军官则阳奉阴违,行动迟缓。但顾望舒不为所动,态度强硬,甚至以“贻误军机、城破同罪”相威胁,强行推动各项措施。

与此同时,他将注意力转向了后勤与内稳。倭患一起,粮价飞涨,人心浮动,奸商豪强趁机囤积居奇,大发国难财。顾望舒雷厉风行,颁布临时法令,平抑粮价,严厉打击囤积行为。他亲自坐镇市场,处置了几起哄抬物价的案件,震慑了不法之徒。

他还格外留意城内的治安与谣言。他派出可靠人手,混迹于市井茶肆,监听舆论,及时辟谣,稳定民心。他甚至秘密调查了几家与海外贸易往来密切、背景可疑的商号,以防他们与倭寇里应外合。

在这些纷繁复杂的事务中,顾望舒展现出了惊人的精力与手腕。他不再是那个在议事堂上与人辩论的文人,而是成了一个事无巨细、亲力亲为的实干者。他每日只睡两三个时辰,奔波于城墙、衙门、市场之间,面容憔悴,眼布血丝,但眼神中的光芒,却愈发坚定。

他的所作所为,杭州城的百姓看在眼里。起初是观望和怀疑,渐渐地,变成了信赖与拥戴。人们私下议论,这位从京城来的顾参政,与其他只知道争权夺利、遇事推诿的官老爷不同,是个真心为民、敢于任事的好官。

甚至连一些原本对他抱有敌意的中下层官吏,在目睹了他身先士卒、不避艰险的作风后,态度也有所转变,开始配合他的工作。

顾望舒无形中,成了混乱局势下,支撑杭州城防与民心的一根砥柱。

然而,他心中并无丝毫轻松。他知道,自己所做的这一切,不过是勉力维持,延缓危机的爆发。真正的威胁,是盘踞在台州沿海的那股凶悍倭寇,以及这背后腐朽不堪的军政体系。

他就像一個试图用双手堵住堤坝裂缝的人,明知洪水滔天,却只能竭尽全力,能挡一刻是一刻。

砥柱中流,力挽狂澜?他不敢有此奢望。他只求问心无愧,只求在这至暗时刻,能为这满城百姓,多争取一线生机。

第一百零四章 暗涌

顾望舒在杭州城内雷厉风行的举措,暂时稳定了局面,但也让他成为了某些人更加忌惮和怨恨的目标。他强力平抑粮价,断了奸商财路;他整肃城防,让习惯了吃空饷、浑水摸鱼的卫所军官如坐针毡;他调查可疑商号,更是触动了某些与倭寇有暗中往来势力的神经。

暗涌,在暂时的同心御外之下,再次开始流动,并且更加凶险。

这日,顾望舒正在城头督促民勇操练,一名心腹属吏匆匆赶来,附耳低语,禀报了一个惊人的消息:有人在暗中散播流言,说顾望舒之所以如此“积极”剿倭,并非为了朝廷和百姓,而是想借机掌控兵权,甚至……与倭寇暗通款曲,欲行不轨!流言有鼻子有眼,声称顾望舒与某些被查的海商过从甚密,还曾私下接见过身份不明的“海上来人”!

这指控极其恶毒!在此倭患当头、人心惶惶之际,此类“通倭”谣言,足以瞬间将一个官员置于死地!

顾望舒闻讯,心中一震,一股寒意从脚底直窜头顶。他立刻意识到,这是对手针对他的致命一击!不仅是要阻挠他查案,更是要借倭患的由头,将他彻底置于死地!

“消息从何而来?”他强压怒火,沉声问道。

“源头尚不清楚,但传播极快,市井坊间已有议论,恐怕……恐怕也已传入巡抚衙门。”属吏忧心忡忡。

顾望舒面色阴沉。他知道,必须立刻反击,否则一旦谣言坐实,后果不堪设想。但他手中并无直接证据证明自己的清白,也无法立刻揪出幕后黑手。

他略一沉吟,立刻采取了行动。他首先下令,加派亲信人手,严密监控那几个被他调查过的可疑商号,以及与他们往来密切的官员,试图找到造谣的蛛丝马迹。同时,他亲自前往巡抚衙门,求见李汝华。

见到李汝华,顾望舒开门见山,将市井流言和自己的担忧坦然相告,并郑重声明:“下官身受国恩,唯知忠君报国,岂会行此大逆不道之事?此必是奸人见下官整顿城防、平抑物价,触及其利益,故施此毒计,欲陷下官于死地,并扰乱剿倭大局!望抚台明察!”

李汝华听着,面色变幻不定。他自然不太相信顾望舒会“通倭”,但流言可畏,尤其是在这敏感时期。他沉吟片刻,道:“望舒不必多虑,清者自清。本抚自是信你。然人言可畏,你近日还是……稍加收敛,避避风头为好。”

这依旧是和稀泥的态度,既不想深究,也不想全力支持顾望舒。

顾望舒心中冷笑,知道指望李汝华主持公道是不可能的了。他躬身道:“下官遵命。然城防之事,关乎满城生灵,下官不敢有丝毫懈怠。若因避嫌而置百姓于不顾,下官良心难安!”

说完,他不再多言,告辞离去。

从巡抚衙门出来,顾望舒感到一种前所未有的孤立。外有倭寇虎视,内有冷箭暗算,上官首鼠两端,同僚落井下石。他仿佛独自一人,在惊涛骇浪中驾驶着一叶随时可能倾覆的扁舟。

然而,越是如此,他骨子里那份倔强与不屈,反而被彻底激发出来。

想用谣言逼我退缩?休想!

他回到城头,更加投入地投入到防务之中,甚至比以往更加高调。他要用自己的行动,向所有人证明,他顾望舒,问心无愧!

暗涌愈发汹涌,杀机四伏。顾望舒知道,自己与那些隐藏在暗处的敌人的决战,或许会因为这场突如其来的倭患和恶毒的谣言,而提前到来。

他握紧了腰间的剑柄(虽为文官,佩剑以示决心),目光投向东南方向,那里是倭寇肆虐的战场,也是他命运的下一个转折点。

第一百零五章 抉择

“通倭”的流言如同瘟疫般在杭州城内扩散,尽管顾望舒以更加勤勉的公务和坦荡的态度试图自证清白,但怀疑的种子一旦播下,便难以根除。官场中观望的气氛更浓,一些原本支持他的官员也开始疏远,生怕被牵连。巡抚李汝华虽未明确表态,但态度明显更加冷淡,许多需要巡抚支持才能推动的事务,都变得窒碍难行。

屋漏偏逢连夜雨。就在顾望舒内外交困之际,前往台州前线督师的浙江总兵官轻敌冒进,中了倭寇埋伏,几乎全军覆没,总兵官本人仅以身免!败讯传来,全省哗然,恐慌情绪如同决堤的洪水,瞬间淹没了杭州城。倭寇气焰更加嚣张,甚至有传言说其下一步将直扑杭州!

杭州城内,人心彻底崩溃。富户豪商开始举家逃亡,市面萧条,物价飞涨,治安恶化,抢劫、纵火等案件频发。官府权威扫地,几乎失去了对局面的控制。

巡抚衙门内,乱作一团。李汝华面色惨白,手足无措,只会连连哀叹“如之奈何”。其他官员更是各怀鬼胎,有的主张弃城而走,保存实力;有的则暗中与城外联络,准备后路;还有的则干脆称病不出,躲在家里听天由命。

在一片绝望与混乱中,所有人的目光,不约而同地投向了顾望舒。这位一直以来力主坚守、并且实际承担了大量城防工作的参政,成了此刻杭州城唯一的、也是最后的希望。

是弃城逃命,还是坚守待援?抑或是……与城偕亡?

巨大的压力,如同实质般压在顾望舒的肩头。他独自一人站在巡抚衙门的廊下,望着庭院中慌乱奔跑的胥吏和天空中聚集的乌云,心中天人交战。

弃城?他是朝廷命官,守土有责。若弃城而逃,即便侥幸活命,也必遭朝廷严惩,身败名裂,更对不起这满城信任他、依赖他的百姓。而且,倭寇肆虐,若省城不保,整个浙西乃至江南都将门户大开,后果不堪设想。

坚守?以目前杭州城内这区区数千老弱残兵和缺乏训练的民勇,如何能抵挡凶悍的倭寇?援军遥遥无期,粮草弹药有限,城内人心惶惶,内奸未除……坚守,很可能意味着与这座千年古城一同玉石俱焚。

这是一个几乎看不到希望的抉择。

他想起了很多。想起京城辞别时徐阁老那意味深长的目光,想起老父在信中的殷殷叮嘱,想起沈雁栖那清冷平静的眼神,更想起那些在城头上用信赖目光看着他的普通士兵和百姓……

他缓缓闭上眼,深吸了一口带着恐慌与绝望气息的空气。

当他再次睁开眼时,眼中所有的犹豫与挣扎都已褪去,只剩下一种破釜沉舟的决绝与平静。

他整理了一下被风吹乱的官袍,毅然转身,大步走回乱作一团的议事厅。

厅内瞬间安静下来,所有官员都看着他。

顾望舒目光扫过众人,声音不大,却清晰地传入每个人耳中,带着一种不容置疑的力量:

“诸位同僚。”

“杭州,乃浙江省治,东南重镇,百万生灵所系!我等身受国恩,食君之禄,守土有责,岂可轻言弃守?!”

“倭寇虽悍,然我辈岂无血性?!城防虽弱,然民心可用!顾某不才,愿与杭州城共存亡!”

他顿了顿,目光如电,语气斩钉截铁:

“自即日起,全城戒严!凡有再敢言弃城、惑乱军心者,立斩不赦!凡有临阵脱逃、通敌卖城者,诛灭九族!”

“诸位,是留是走,自行决断。但若留下,便需听从号令,各司其职,与顾某……与这杭州城,共赴此难!”

话音落下,议事厅内一片死寂。所有人都被顾望舒这突如其来的、近乎疯狂的决绝震慑住了。

片刻之后,几位尚有血性的武将和低阶文官率先出列,拱手道:“愿随参政大人,死守杭州!”

渐渐地,附和的人多了起来。

李汝华看着眼前这一幕,嘴唇哆嗦着,最终也颓然地点了点头。

顾望舒知道,这只是暂时的凝聚。真正的考验,还在后面。

但他已然做出了选择。

与其苟且偷生,遗臭万年,不如慷慨赴死,问心无愧。

这或许是他人生中,最后一次,也是最艰难的一次抉择。

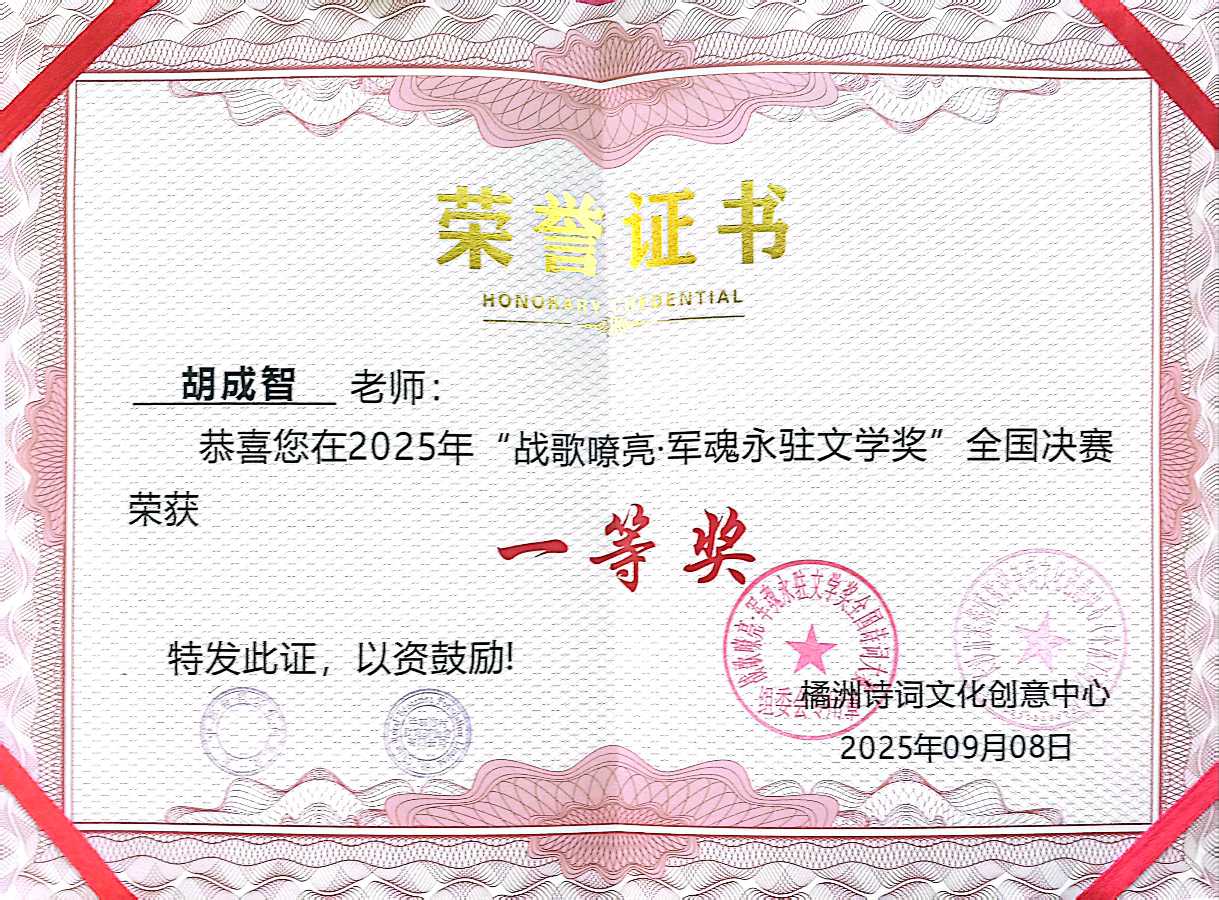

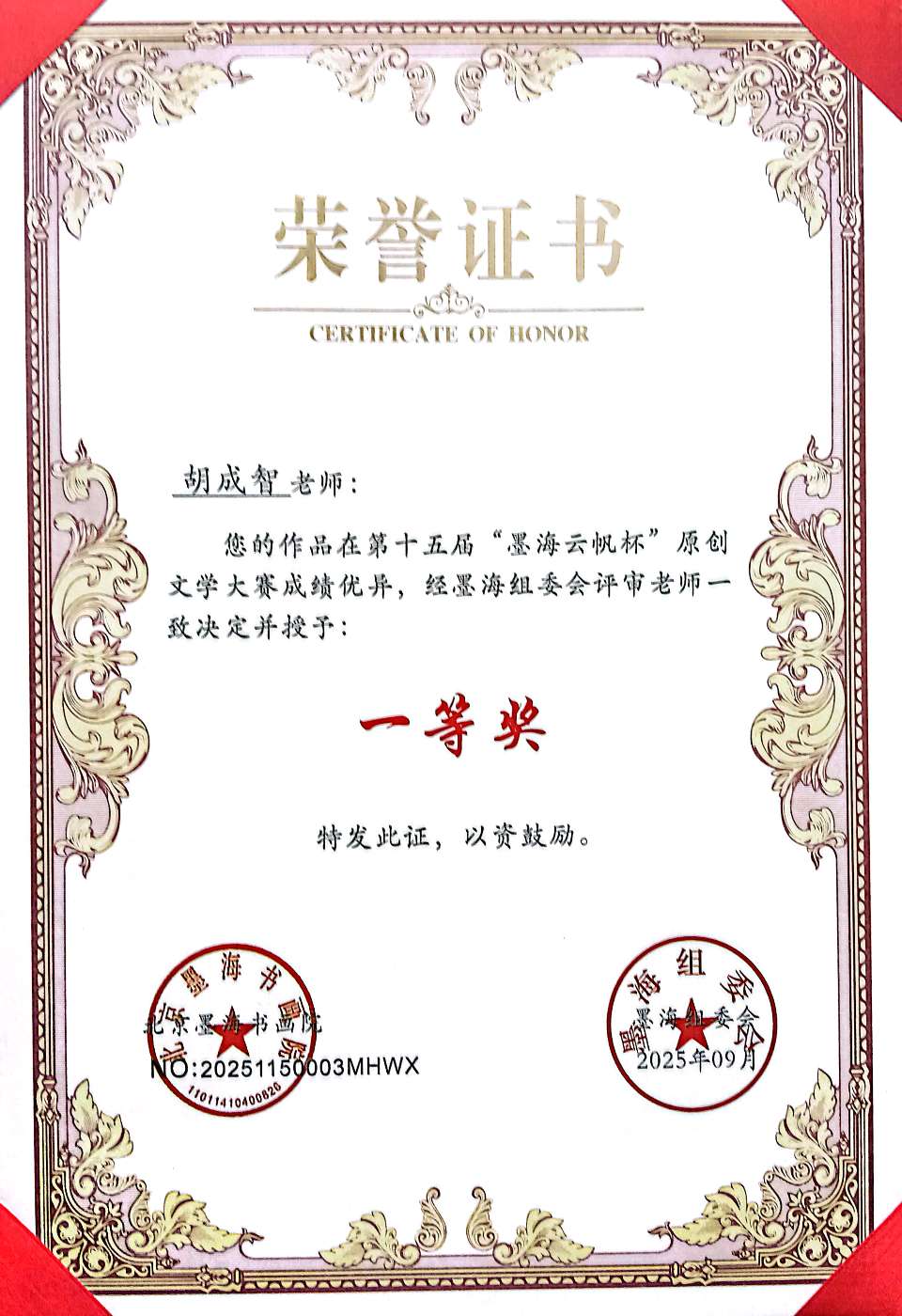

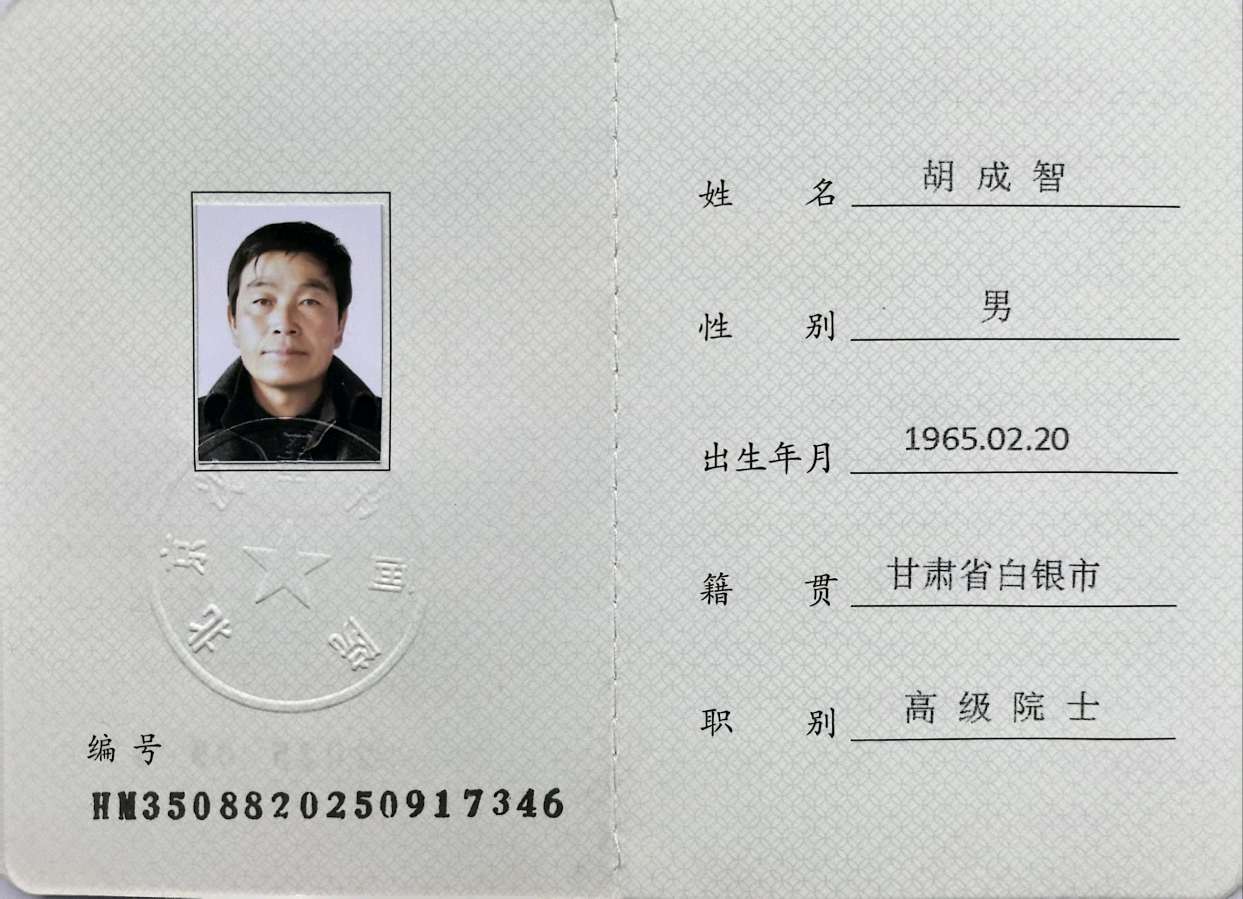

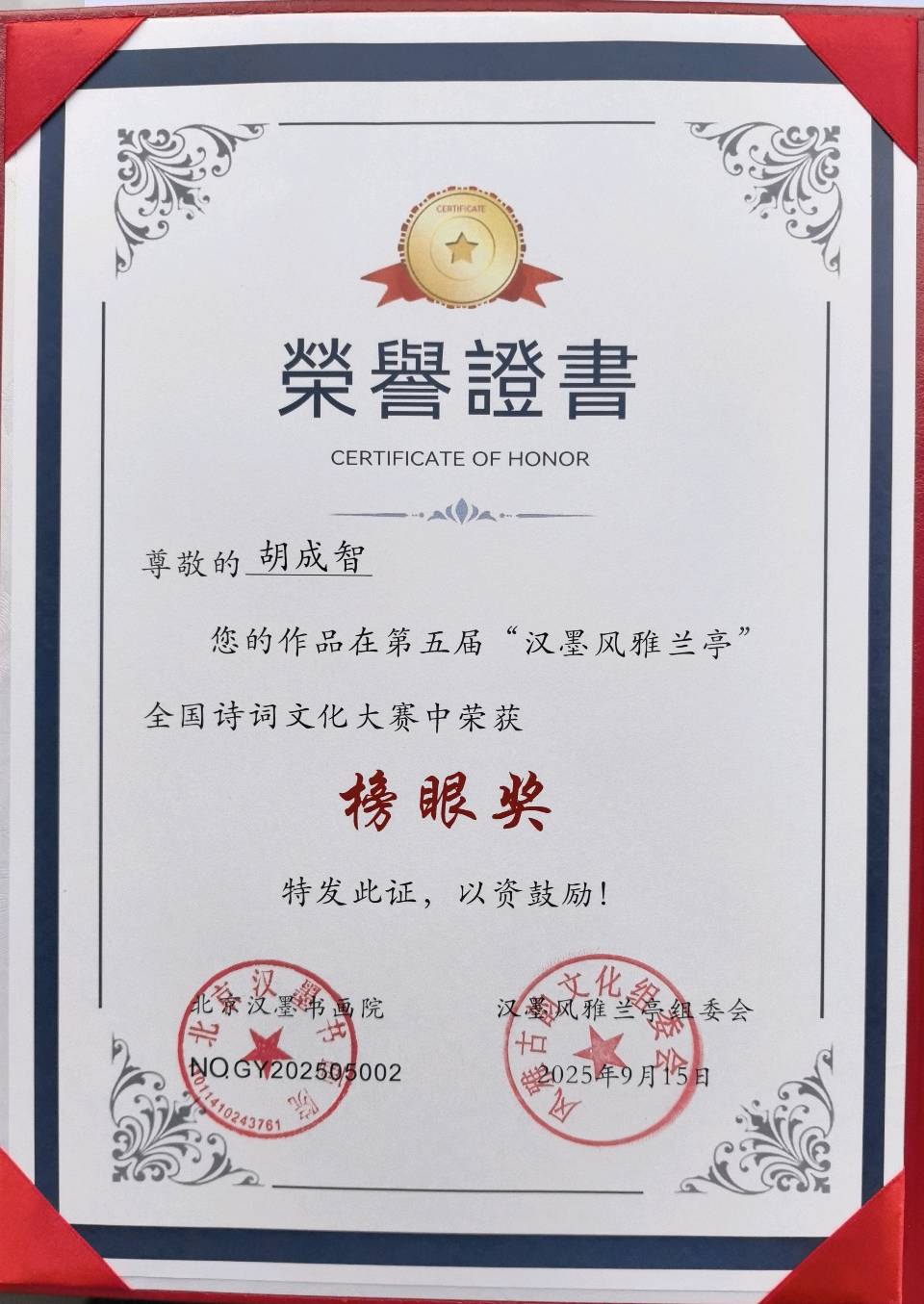

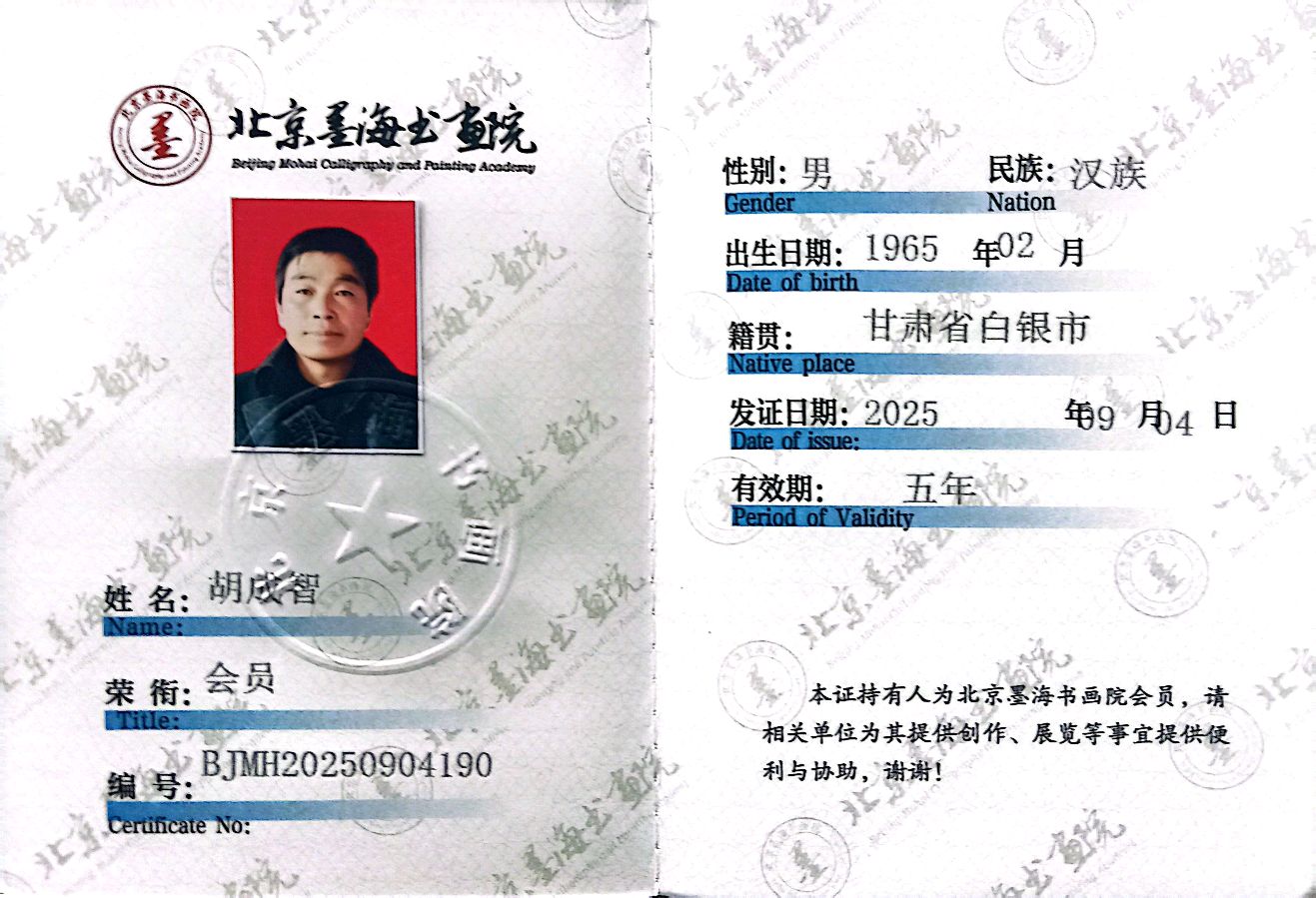

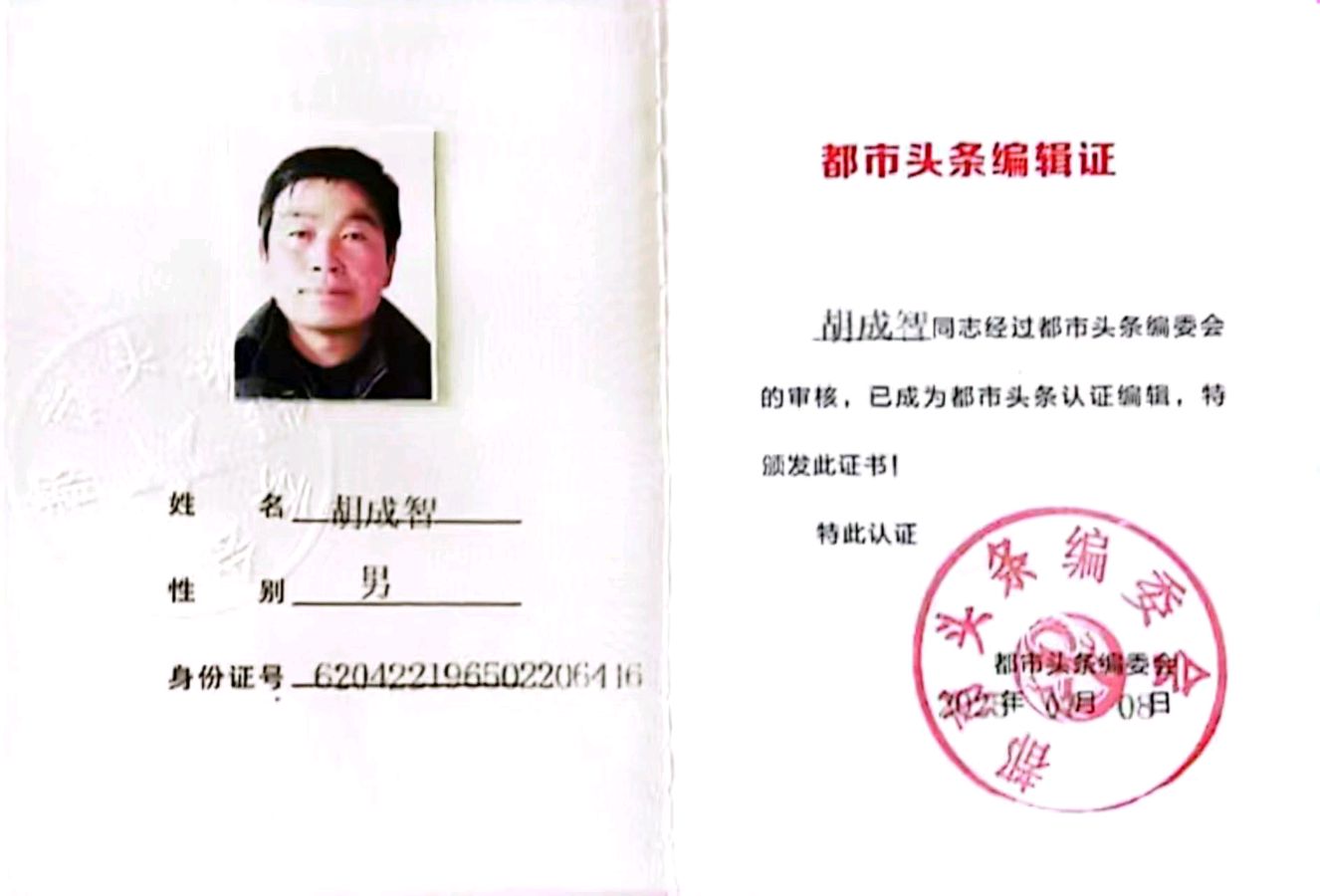

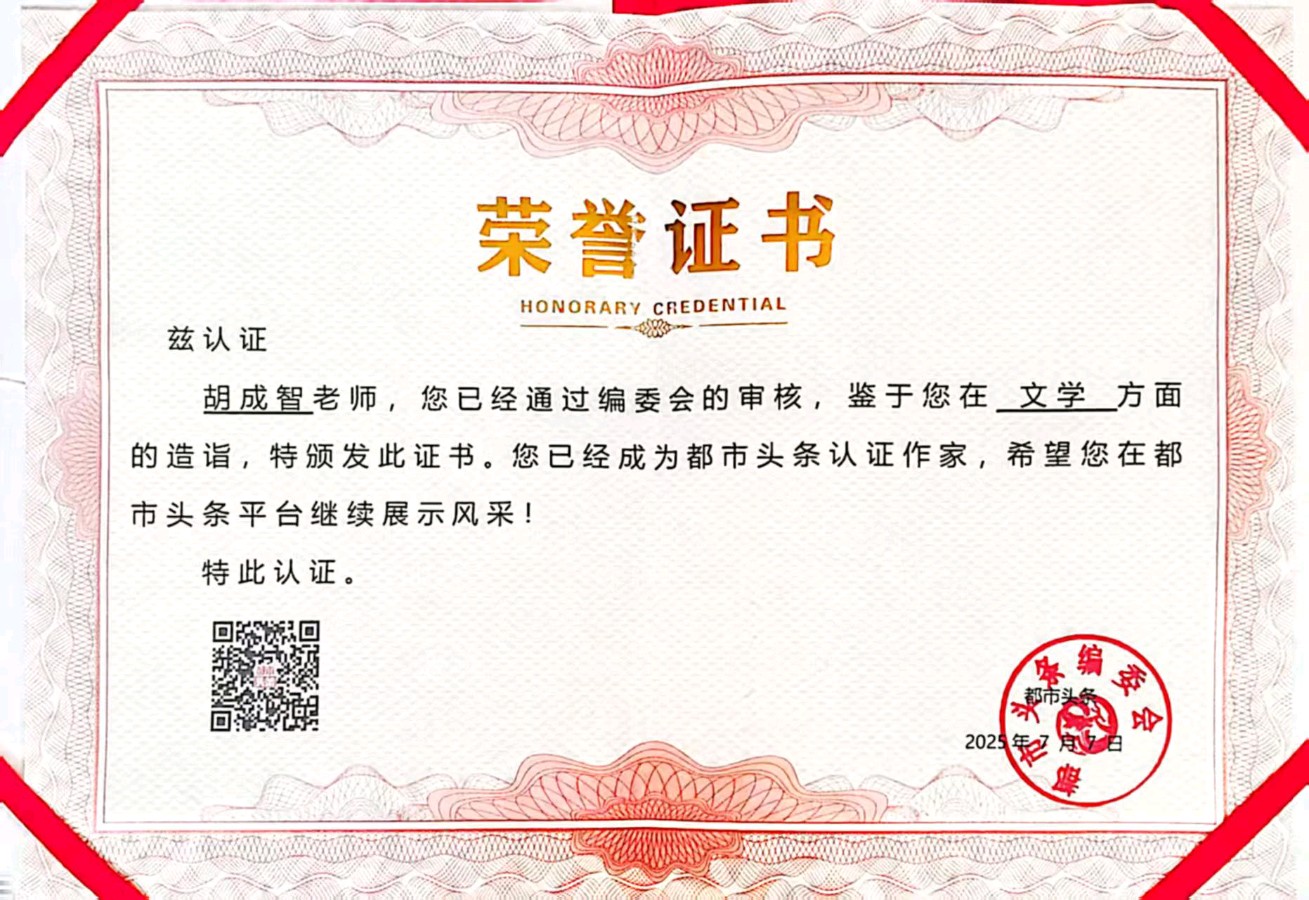

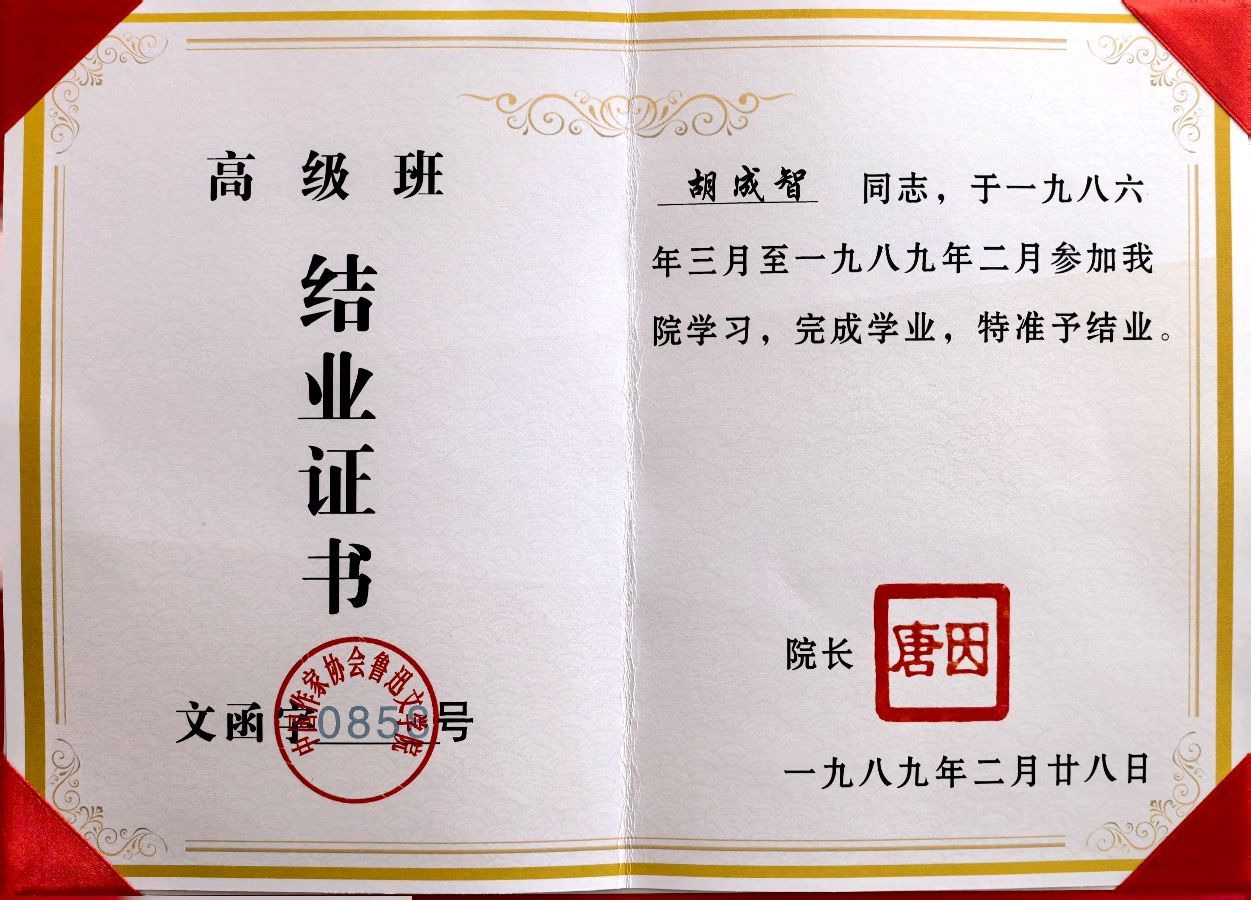

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词荣获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点