---

第一百一十六章 风波

顾望舒去意已生的消息,便如一滴冷水落入了滚油之中,噼啪作响,瞬间炸开了锅,以惊人的速度在杭州官场的每一个角落蔓延开来。这并非他本意泄露,他甚至未曾对任何人明确言说,但在这座遍布耳目的官场迷宫里,封疆大吏的一举一动,一个眼神,一声叹息,都足以被那些无处不在的暗探和嗅觉灵敏的“有心人”捕捉、放大、揣摩,最终拼凑出看似确凿的“真相”。

一时间,各方反应各异,如同戏台之上,生旦净末丑,纷纷亮出了自己的腔调。

那些早已将他视为眼中钉、肉中刺的官员,此刻自然是弹冠相庆,恨不得张灯结彩。私下里的聚会骤然多了起来,酒酣耳热之际,言语间充满了毫不掩饰的幸灾乐祸。“嘿,终究是呆不下去了吧?”“年少气盛,不知进退,合该有此一劫!”“浙江这潭水,岂是他一个愣头青能搅得清的?如今碰得头破血流,方知厉害!”这些议论如同阴沟里的浊流,在官署的回廊、后院的假山石间暗暗流淌,带着一股驱散不去的酸腐气味。

巡抚李汝华则显得颇为“惋惜”与“大度”。他特意在签押房召见了顾望舒,屏退了左右,言辞恳切得几乎能滴出水来。“望舒啊望舒,浙江正值多事之秋,正是用人之际,你这样的干才,何以轻言离去?”他抚着案上的青玉镇纸,语气沉痛,“前番守城,你居功至伟,朝野瞩目;后续整顿,虽有阻力,亦是锐意进取。些许误会,同僚间的龃龉,何必挂怀于心?本抚是绝对信重你的!”他说话时,目光紧紧盯着顾望舒,试图从那张平静无波的脸上找出些许松动。然而,顾望舒却清晰地看到,在那份刻意营造的“真诚”之下,李汝华的眼神深处,更多的是一种如释重负的轻松,仿佛终于要送走一个麻烦不断、打破官场默契的异类。

然而,也并非所有人都乐见其离。一些在守城之战中与顾望舒并肩作战、亲眼见识过他在血火危城中那份胆识与担当的中下层军官和吏员,闻讯后暗自叹息,心情复杂。他们怀念那个在城头与他们同食同寝、在箭雨中指挥若定的身影。甚至有几个性情耿直的军官,鼓起勇气,趁着夜色掩护,私下前往顾望舒那略显冷清的官邸拜望。没有丰厚的礼物,只有几句质朴却发自肺腑的不舍与敬意:“顾大人,您这一走,杭州……怕是又要回到从前了。”“大人保重!若有差遣,末将万死不辞!”此外,一些受过顾望舒恩惠、或是因他大力整顿吏治而稍得喘息之机的普通百姓,也通过各种曲折的渠道,或是托相识的衙役带话,或是在顾望舒轿马经过时远远地驻足凝望,表达着他们无声却沉重的挽留之情。

这日午后,秋阳慵懒,顾望舒正在书房内默默整理积存的文书卷宗,将它们分门别类,以便交接。空气中弥漫着墨香和一种即将离别的寂寥。门房老苍头轻手轻脚地进来禀报,说是有几位杭州府的耆老和颇有清名的士绅联名求见。

顾望舒有些诧异。他与这些地方乡绅素无深交,此刻他们前来,所为何事?略一沉吟,他还是整了整衣冠,道:“请他们到花厅奉茶。”

来的共有五位老者,皆是白发苍苍,面容清癯,衣着虽朴素,但浆洗得十分干净,态度更是不卑不亢,自有一股乡野清流的气度。为首一人,姓陈,是杭州府内有名的老儒,曾中过举人却不愿出仕,只在乡间教书育人,德高望重。他见到顾望舒,率先拱手,声音洪亮而沉稳:“老朽等人冒昧打扰参政大人清静,还望海涵。”

顾望舒连忙还礼:“诸位老先生言重了,快快请坐。”

众人落座,陈老先生也不拐弯抹角,开门见山道:“老朽等人今日唐突前来,实是因闻听大人或有去意,心中焦虑,不得不来。我等乡野之人,人微言轻,本不敢置喙朝廷人事擢升。然,”他话锋一转,语气变得激昂起来,“大人当日亲冒矢石,坚守杭城,力保城池不失,此功惠及全城百万生灵,妇孺皆知!大人莅浙以来,大力整顿吏治,革除积弊,虽因阻力重重,未能尽全功,亦使贪墨之辈稍敛气焰,奸猾之徒有所顾忌,市井坊间,风气为之一清!杭州百姓,非是木石,皆感念大人恩德!若大人因此等龌龊之事而离去,实乃杭州之大失,百姓之不幸!老朽等今日,并非为个人之前程,实是为杭州百万生灵计,恳请大人,三思而行啊!”

说着,陈老先生情绪激动,竟颤巍巍地站起身,与其他几位老者一同,便要躬身下拜。

顾望舒心中大震,疾步上前,双手稳稳托住陈老先生的手臂,不让他拜下去。他看着这些面容恳切、眼神真挚、皱纹里都刻着风霜与诚朴的老人,喉头像是被什么东西死死堵住,一阵酸热直冲眼眶。他原以为自己在浙江的这一番作为,最终只落得个灰头土脸、黯然收场的结局,却万万没有想到,在这官场的一片冰封之下,还有这样一股来自民间的、温热的泉水在流淌。他并非全然失败,至少,在这些最底层的、他试图守护的百姓心中,真切地留下了一点痕迹,一点念想。

“诸位父老!快快请起!此举真是折煞顾某了!”顾望舒的声音因激动而显得有些沙哑,他用力扶着几位老人,“顾某才疏学浅,德薄能鲜,守城御侮,乃守土官员之分内职责,不敢言功。整顿吏治,更是心有余而力不足,每每思之,深感惭愧。实在当不起诸位父老如此厚爱。”他深吸一口气,平复着翻涌的心绪,“至于去留之事,关乎朝廷规制,吏部铨选,并非顾某一己之私念所能决断。但诸位今日之言,情真意切,顾某……铭记于心,永世不忘!”

送走几位一步三回头、再三叮嘱“大人定要三思”的耆老,顾望舒独自一人回到书房,在那张宽大的黄花梨木椅上坐了许久。窗外,一株老桂树花开正盛,馥郁的香气随风潜入,却驱不散他心头的沉重。百姓们这质朴而炽热的挽留,像一股强劲的暖流,汹涌地冲刷着他因官场倾轧、同僚构陷而变得有些冰冷和僵硬的心田。但这温暖,同时也像一面无比清晰的镜子,照见了他此刻处境的尴尬与无奈。留下来?凭借着这份民望,或许能暂时慰藉这些淳朴的期望,但在上下一心排挤他的浙江官场,他已成孤家寡人,于大局,恐怕再难有丝毫作为。甚至,他的存在本身,就可能成为某些人眼中需要拔除的钉子,届时,这些今日前来表达善意的耆老士绅,难保不会受到牵连打压。

风波既起,便难平息。就在他于去留之间反复权衡,内心备受煎熬之际,一场早已酝酿、适时而来的弹劾,如同精准投下的巨石,将这潭本就浑浊的“去留风波”骤然推向了无可挽回的高潮。

都察院一位素以“风闻奏事”闻名的御史,突然上疏,弹劾顾望舒在浙江“虽有小功,然性倨傲,刚愎自用,操切从事,罔顾舆情,致使浙江官场人人自危,秩序不宁,地方怨声载道”。奏疏中更是指责他“借守城之名,安插亲信,把持权柄,排除异己,有结党营私之嫌”,最后义正词严地请求朝廷“为地方安定计”,将其调离浙江,另选“老成持重、通达政体”之臣接任。

这封奏折,显然是精心炮制、有备而来。通篇看似义正辞严,实则避实就虚,将顾望舒在浙江那些锐意进取、触动利益的作为,巧妙地歪曲成了个人品德与权力野心的问题。“刚愎自用”、“操切从事”、“结党营私”——这些字眼,如同淬了毒的匕首,无需确凿证据,便足以在清流舆论和上位者心中留下极坏的印象,尤其是在他早已引起朝中吕太师一系势力深深不满的情况下,其杀伤力更是倍增。

消息通过特殊的渠道,比正式的朝廷文书更早一步传到杭州。幕僚愤愤不平地将消息告知顾望舒时,他正临窗而立,望着庭院中那几竿在秋风中摇曳的翠竹。闻之,他只是嘴角微微牵动了一下,露出一丝淡漠而略带讥讽的笑意。他早已料到会有这么一天,区别只在早晚而已。这封弹劾,不过是那最后一根稻草,加速了他离开这泥淖的进程,倒也……干脆。

他不再犹豫,转身回到书案前,铺开素笺,研墨润笔,略一沉思,便提笔写下了那道请求调离浙江的奏章。言辞依旧恳切,既简要陈述了自己在浙江的守城、安民、整顿等工作,也坦然承认了遇到的巨大阻力与自己“才力不逮”的局限,并以“恐因己身之故,再起波澜,贻误地方”为由,恳请皇帝陛下另委贤能,主持浙局。

笔尖在纸面上划过,发出沙沙的轻响,仿佛在为这段充满血火、挣扎、抱负与无奈交织的浙江岁月,做着最后的注脚,预备画上一个带着遗憾却也决绝的句点。

---

第一百一十七章 辞行(扩写)

请求调离的奏章以六百里加急送出,如同离弦之箭,再无回头之路。顾望舒在浙江的时日,正式进入了倒计时。他主动将自己边缘化,不再过问任何具体政务,每日里只是静静地处理着繁琐的交接事宜,将一应文书、印信、钱粮账目整理得清清楚楚,同时,也开始吩咐老仆整理那本就简单的行装。

官场之上的反应愈发微妙,呈现出一种近乎荒诞的“热情”。那些往日里对他避之唯恐不及、甚至在背后使过绊子的官员,此刻却像是换了副面孔,纷纷提着礼物,带着“诚挚”的笑容前来“饯行”。言辞恳切,回忆往昔(尽管并无多少交集),祝福未来,仿佛是与顾望舒有着多年深厚情谊的至交好友。顾望舒心知肚明,这不过是官场惯例,人走茶凉前的最后一点虚伪客套,是维持表面和谐的必要表演。他并不戳破,也不动气,只是以一以贯之的淡然态度一一应对,收下那些无用的礼物,说着场面上的客套话,不置可否,内心却是一片冰冷的疏离。

他心中真正惦念的,并非这些官场同僚,而是那些在杭州城最危难的时刻,曾与他并肩作战,将生死置之度外的人,是那些用最朴素的行动给予他真诚敬意的普通军民。

他特意换了一身素净的常服,只带了两名贴身随从,悄然去了一趟城外新建的义冢。那里,背靠苍翠青山,面向广袤原野,数千座新立的墓碑整齐而肃穆地林立着,如同一个个沉默的方阵,长眠着那些为守卫杭州而献出生命的忠魂。秋风掠过松柏,发出呜咽般的声响。他在密密麻麻的墓碑中,找到了那块刻着“顾公忠之墓”的青石碑。他在墓前伫立良久,目光抚过那冰冷的石刻,仿佛能穿透黄土,看到老仆那张憨厚而忠诚的面容。他缓缓蹲下身,亲手用带来的小铲,为坟茔添上一抔新土,又洒下一杯清澈的烈酒,酒液渗入泥土,如同无声的泪水。没有焚香,没有祷告,甚至没有一句言语,只有无尽的哀思、深沉的告慰,以及一份“此仇此憾,尚未能雪”的沉重承诺压在心底。

他也依次去探望了几位在守城战中负伤致残、如今生活拮据的军官和民勇首领。他们的住所大多简陋,见到顾望舒突然来访,无不惊愕激动,挣扎着要起身行礼。顾望舒急忙按住他们,送上早已备好的一些银两和珍贵药材,仔细询问他们的伤势恢复情况,家中有何困难,并反复叮嘱他们定要好生休养。“杭州能守住,全赖诸位奋勇。望舒在此,代全城百姓,谢过诸位了!”他的话语,让这些铁打的汉子也忍不住红了眼眶,紧紧握住他的手,嘴唇翕动,却激动得说不出完整的话来,唯有那粗糙手掌传来的力度,诉说着一切。

这日午后,他处理完手头最后一批需要移交的文书,只觉得心头一阵空落。信步走出已开始显得有些空旷的官邸,不知不觉,竟又顺着熟悉的路径,来到了那座曾经历过最惨烈战斗的鼓楼之下。昔日战火纷飞、杀声震天、尸骸枕藉的城墙,如今早已修复平整,恢复了往日的宁静。只有细心观察,才能在那些新旧不一的墙砖上,找到尚未完全褪去的暗红色血迹,以及刀劈斧凿留下的深刻痕迹,它们如同铭刻在城市肌肤上的伤疤,无声却顽强地诉说着那段不容忘却的惨烈与悲壮。

他沿着宽阔的马道,缓缓登上城头。夕阳正以磅礴之势西沉,将漫天云霞染成一片瑰丽而悲壮的橘红色,也将他孤寂的身影在城砖上拉得很长很长,仿佛要与这古老的城墙融为一体。极目远眺,西湖波光粼粼,如同撒了万千金鳞;雷峰塔影绰约,静默地立于湖畔;整个杭州城郭,在暮色炊烟中,依旧美丽如一幅精心绘制的画卷。只是,在他此刻的眼中,这片醉人的美景之下,却深深掩藏着太多的悲欢、无奈、阴谋与牺牲。这份美,带着一种令人心碎的脆弱感。

“顾大人。”一个清冷而熟悉,曾无数次在他梦中萦回的声音,在不远处响起,打破了这片暮色中的宁静。

顾望舒身形控制不住地微微一僵,仿佛被这突如其来的声音定住了身形。他缓缓地,几乎是有些艰难地转过身。只见沈雁栖不知何时,也来到了这城头之上,就站在十余步外,依旧是那身素净得近乎寡淡的衣裙,晚风吹拂着她略显单薄的身躯和额角的几缕发丝,她的神情平静如水,看不出丝毫波澜,唯有那双深邃的眼眸,在夕阳余晖的映照下,闪烁着某种难以解读的复杂微光。

他没想到会在这里遇见她。自楼外楼那场开诚布公却又注定无果的谈话之后,他们便再无交集,尽管同处一城,却仿佛隔着千山万水。此刻在此邂逅,是巧合,还是……她也听闻了他即将离去的消息?

“沈先生。”顾望舒拱手,语气刻意保持着平淡与疏离,如同对待一位仅有数面之缘的普通故人。

沈雁栖缓步走上前,在他身侧约三步远处停下,与他并肩而立,同样望着城外的景色,沉默了半晌,才轻声道,声音如同这晚风一般,带着凉意:“听闻大人……不日即将离任?”

“是。”顾望舒的回答简洁有力,不带丝毫犹豫,“朝廷已有风声,调令不日当下。”

又是一阵令人窒息的沉默。只有秋风更猛烈地掠过垛口,发出呼啸之声,卷起几片枯黄的落叶,打着旋儿坠下城去。

“大人……此去,前程万里,望自珍重,保重。”良久,沈雁栖才微微侧过头,低声说道,声音轻得几乎要散在风里,依旧听不出什么明显的情绪,仿佛只是一句最寻常不过的客套告别语。

顾望舒心中却像是被什么东西猛地揪了一下,一股极其复杂的滋味汹涌地弥漫开来。有苦涩,有释然,有一丝难以言喻的怅惘与失落,更有无数被现实与往事紧紧封锁、无法宣之于口的千言万语。他看着她清瘦而坚毅的侧影,晚风吹动她的发丝,拂过她白皙的脖颈。家族的旧事,朝堂的纷争,暗中对她小心翼翼的守护,以及这世事如棋、变幻无常的无奈……所有的一切,都像沉重的巨石,堵在他的胸口,让他感到一阵阵的憋闷与疼痛。

最终,千回百转的思绪,到了嘴边,却只化作了一个最简单、最苍白的音节。他只是应了一声:“嗯。” 顿了顿,他几乎是本能地回了一句,“沈先生也请……保重。”

没有更多的言语,没有正式的告别,没有对过去的追问,也没有对未来的承诺。他们就像两条在命运的河道中偶然交汇的溪流,曾经的水流激荡已然平息,各自带着往事的泥沙与沉淀,默然分离,流向那不可知的、注定不同的远方。这城头一别,或许便是此生最后一面。

沈雁栖闻言,微微颔首,没有再看他,也没有再多说一个字,只是默默地转过身,沿着来时的马道,一步步,稳稳地向下走去。素色的衣裙在渐浓的暮色中轻轻摆动,那身影显得愈发单薄而决绝,渐渐地,融入了城墙的阴影之中,最终彻底消失不见,仿佛从未出现过。

顾望舒没有动,也没有出声挽留,只是独自立在城头,像一尊凝固的雕像,任由最后一丝天光从脸上褪去,直到夕阳完全沉入地平线,巨大的夜幕笼罩了整个大地,城楼上下亮起星星点点的灯火。

这一次,是真的要离开了。

告别了这座他用生命和热血守护过的城市。

也告别了那段从最初便深埋心底、注定永难释怀,也永难开花结果的情愫。

---

第一百一十八章 离杭(扩写)

朝廷的调令比顾望舒预想中来得还要更快。不过旬日工夫,吏部盖着朱红大印的正式文书便抵达了杭州:迁顾望舒为南京都察院右副都御史,命其即刻交割浙江一切事务,克日启程,赴南京上任。

南京都察院右副都御史,乃是正三品官衔,单从品级上看,似乎是从三品的浙江参政的平调,甚至略有升迁。但稍微了解朝廷权力格局的人都心知肚明,南京作为留都,自永乐北迁之后,其官僚系统虽与北京几乎对应,实则权力极其有限,多为安置闲散、养老、或被排挤出权力中心官员的所在,远离帝国的政治决策核心。这道调令,明升暗降的意味昭然若揭,显然是朝中吕太师一系势力运作排挤的结果,意在将这个不听话、爱惹麻烦的“刺头”束之高阁,让他远离实权,在留都的闲散中慢慢消磨掉锐气与影响力。

消息传出,杭州官场反应出奇地平淡,甚至在一些衙门角落里,隐隐流动着一种“终于送走了瘟神”的难以言状的轻松氛围。唯有那些曾受其恩惠、感念其德的军民百姓,闻讯后暗自叹息,却也无力改变什么,只能在茶余饭后,添几分对“顾青天”的怀念与对世道的唏嘘。

顾望舒对此结果,并不感到意外,甚至内心深处,反而生出几分释然。南京虽是闲职,远离漩涡中心,但至少彻底离开了浙江这潭令他身心俱疲的是非之地。或许,在那座古老而沉寂的城市里,他能得到片刻的安宁,也便于他跳出局外,更冷静地静观朝局风云变幻。

交割手续办理得异常顺利,几乎无人刻意刁难,反而处处行方便之门,仿佛所有人都心照不宣,迫不及待地希望他这位“麻烦制造者”尽快离开,好让一切恢复“正常”。

离杭那日,天色应景般地阴沉下来,细雨霏霏,将整个杭州城笼罩在一片迷蒙的水汽之中,更添几分离愁别绪。没有盛大的送行仪式,没有百官相送的场面,只有寥寥几位还算念旧、心中尚存几分正气的中下层下属,以及几位闻讯匆匆赶来的士绅耆老(包括那位陈老先生),聚集在顾望舒官邸那略显冷清的门前,与他做最后的告别。

“大人一路保重!山高水长,后会有期!”

“望舒兄,南京亦是六朝金粉之地,人文荟萃,望珍重万千!”

“顾大人,杭州百姓,会记得您的恩德的!您……定要保重啊!”

顾望舒身着常服,站在阶前,向众人一一还礼,神色平静如水,看不出丝毫的失落或愤懑。他最后回头看了一眼这座他居住了一年多、承载了太多记忆的官邸,庭院中那几竿他亲手抚过的翠竹,在细雨的冲刷下显得格外青翠欲滴,却再也给不了他初来乍到时那份虽前路未知却满怀期待的心情。

马车早已备好,行李简单得不像一位三品大员的行装,除了几大箱书籍和少许随身衣物,并无多少长物,真正是“两袖清风”。他最后望了一眼烟雨迷蒙的西湖方向,那里山水一色,空濛寂寥,正如同他此刻的心境,洗尽铅华,也看淡荣辱。

他不再犹豫,转身,利落地登上了马车,沉声吩咐车夫:“启程。”

车轮开始缓缓转动,碾过被雨水打湿、泛着青光的石板路面,发出单调而清晰的辘辘声响,驶向候潮门。街道两旁的店铺已经陆续开门,早起的行人撑着油纸伞匆匆走过,偶尔有人好奇地瞥一眼这队不起眼的车马,无人知晓,这马车中坐着的,正是数月前曾在这座城市生死存亡之际,带领他们浴血坚守、力挽狂澜的守护者。他曾是这座城市的英雄,如今卸任离去,竟是如此悄无声息,如同汇入江河的一滴水,未曾激起多少涟漪,便已远去。这世态炎凉,人情冷暖,在此刻显得如此真实而刺骨。

马车轻快地驶出高大的城门,毫不留恋地将那座熟悉而复杂的城市彻底甩在身后。官道两旁,是江南特有的连绵水田和成片的桑林,在迷蒙的雨幕中显得朦胧而静谧,充满了田园诗般的意境,却也掩盖了其下可能存在的民生艰辛。

顾望舒放松身体,靠在微微颠簸的车壁上,缓缓闭上双眼,任由思绪放空。出乎意料,心中并没有多少浓烈的离愁别绪,也没有多少针对具体人或事的愤懑不平,更多的,是一种经历过大起大落、大风大浪、看透世情百态后的近乎苍凉的平静,以及一种从骨子里透出来的、难以言说的疲惫。

浙江这一年多,是他整个仕途生涯中最为浓墨重彩,也最为艰难曲折、惊心动魄的一页。他经历了血与火的生死考验,见识了人性在极端状态下所能迸发出的最耀眼的光辉与最卑劣的黑暗,也深刻体会到了个人理想与庞大而腐朽的现实体制之间,那一道几乎无法逾越的巨大鸿沟。

他守住了杭州,赢得了巨大的声誉和民心,却也永远失去了视若亲人的老仆顾忠,彻底得罪了盘根错节的地方利益集团和朝中权臣,最终,只能在这看似“升迁”的调令下,黯然离场。

是成?是败?是得?是失?此刻的他,已不愿再去细想,去计算。

他只知道自己已经竭尽全力,俯仰无愧于天地,无愧于内心,更无愧于杭州城的百姓。

如今,前路转向南京,那是一座更加古老、也更加沉寂,充满了前朝旧梦与末世颓靡气息的城市。等待他的,将是另一种截然不同的、或许更为消磨意志的官场生态和生活节奏。

他不知道未来具体会怎样,那片历史的烟云深处隐藏着何种命运。但他知道,无论身处何地,位居何职,他依然是那个顾望舒。那个心怀天下、秉持公心、却又不得不在现实的铜墙铁壁上屡屡碰壁、步履维艰的顾望舒。这一点,永远不会改变。

马车在江南特有的、无边无际的缠绵烟雨中,一路向北,坚定而又孤独。离杭之路,既是一段充满无奈与伤痛的过往的终结,也是他跌宕起伏的人生的,又一段吉凶未卜的新征程的开始。

---

第一百一十九章 南下(扩写)

马车辘辘,离开了杭州地界,沿着官道一路向北,然后根据路程需要,折而向西,朝着南京方向迤逦而行。与当初奉旨南下、赴任浙江参政时的踌躇满志、意欲大展拳脚的心境截然不同,此次北上转任,顾望舒的心境已然苍凉、平静,甚至带着几分看透世事的淡漠了许多。

沿途所见的风物,也与富庶繁华、水道纵横的杭嘉湖平原渐行渐远。地势开始有了明显的起伏,出现了更多连绵的丘陵和低矮的山地。虽然依旧被划归在广义的江南地界,但无论是村镇的格局、建筑的样式,还是田间耕作的方式,都与浙江核心区域迥异。城镇规模普遍不如杭州繁华,甚至显得有些破败;乡村则显得更为古朴、闭塞,甚至能直观地感受到几分民生凋敝的气息。

顾望舒没有急于赶路,而是有意放慢了行程。时而下车步行一段,活动筋骨,也更真切地感受脚下的土地;时而会在沿途的驿站停留,与那些见多识广的驿丞、南来北往的商旅、甚至是田埂上歇脚的农夫攀谈几句,以一种卸下了封疆大吏包袱的、近乎普通旅人的视角,更深入地去了解这江南腹地、帝国粮仓的真实民情。

所见所闻,让他原本就沉重的心情,更添了几分阴郁。尽管此地远离沿海,未直接遭受倭寇的蹂躏,但朝廷为了应对北方日益吃紧的辽东战事而不断加征的“辽饷”,以及地方官府巧立名目的各种摊派、胥吏如狼似虎的催逼,依旧像一道道沉重的枷锁,死死地套在普通百姓的脖颈上。许多农户起早贪黑,辛劳一年,待到交完各项赋税,手里往往所剩无几,仅能勉强维持一家老小不被饿死。官道两旁,时可见面有菜色、衣衫褴褛的流民拖家带口,踽踽而行,眼神麻木而茫然,不知前路在何方。

“唉,这日子,真是一年不如一年喽。”一位在驿站旁搭着简陋草棚开茶摊的老者,一边用粗陶碗给顾望舒倒上一碗浑浊的茶水,一边望着官道上稀稀拉拉的行人,唉声叹气,“听说北边鞑子闹得凶,关外都快丢光了,这饷银怕是还得往上加。粮价一天一个样,衙门里的差役下来,比土匪还狠。我们这些小民,就快连这粥都快喝不上喽。”老者脸上的皱纹如同干涸的土地,每一道都刻满了生活的艰辛。

顾望舒默默听着,手中粗糙的陶碗传来温热的触感,他却感觉那热度无法传递到心里。他曾在庙堂之上,为这辽饷之弊与同僚激烈争辩;曾在边关帅府,为军费筹措而殚精竭虑;如今,行走在这帝国看似最富庶区域的民间,他才更深刻地、更直观地感受到,这庞大帝国看似依旧完整的肌体之下,所隐藏的深刻痼疾与沉疴,以及那无处不在的、令人窒息的疲惫感。这绝非一地一隅之问题,而是整个财政、吏治、军事系统性的、积重难返的危机。

这日,行至镇江府地界,前方便是浩瀚长江,需渡江而过。站在历史悠久的瓜洲古渡口,但见大江东去,烟波浩渺,水天一色,气象万千。江面宽阔,远比钱塘江更为壮阔,舟船往来如织,帆影点点,与运河那种人工开凿的、精致的繁忙相比,又是另一番自然造化的雄浑与磅礴。

登上官家安排的渡船,横渡这号称“天堑”的长江。江风猎猎,带着浓重的水汽,吹得他衣袍翻飞,啪啪作响。他独立船头,手扶船舷,望着脚下那浑黄的、奔流不息、仿佛蕴藏着无穷力量的江水,心中不由自主地涌起一股浩大而苍凉的历史沧桑感。

千百年来,多少英雄豪杰在此纵横捭阖,多少王朝兴替、金戈铁马在此上演?赤壁的烽火,采石矶的战役,都已成为过往云烟。而如今,他顾望舒,不过是这无尽历史长河中一朵微不足道的浪花,随着命运的波涛与朝堂的风向,身不由己地起起伏伏,个人的那点抱负、那点悲喜,在这亘古不变的江水面前,显得是何其渺小。

渡过这波涛汹涌的长江,便算是正式进入了南直隶的地界,距离目的地南京已经不远了。然而,顾望舒的心情并无多少即将抵达目的地的轻松或欣喜,反而愈发沉静,甚至带着一丝不易察觉的凝重。他知道,南京作为留都,虽有一套与北京对应的、看似完整的官僚系统,但实权早已被掏空,官员多是被排挤、养老、或等待渺茫起复机会的失意之人。那里的官场,或许少了几分浙江那种直面生死、刀刀见血的血腥与直白,但那种盘根错节的关系网、那种暮气沉沉、得过且过、以及在风雅掩饰下的钩心斗角,其消磨人意志的威力,恐怕犹有过之。

他这“戴罪之身”(至少在朝中吕太师等势力眼中),来到这留都的清水衙门,会面临怎样的局面?是就此被这潭死水同化,沉沦下去,消磨掉最后的锐气?还是能在这一片沉寂之中,寻得一丝缝隙,激起一点属于自己的波澜?

他不知道,前途一片迷雾。

但他已然做好了充分的心理准备。无论是何种境遇,顺境也好,逆境也罢,甚至是更为可怕的平庸与沉寂,他都将以一颗平常心,坦然面对。浙江的经历,早已将他的

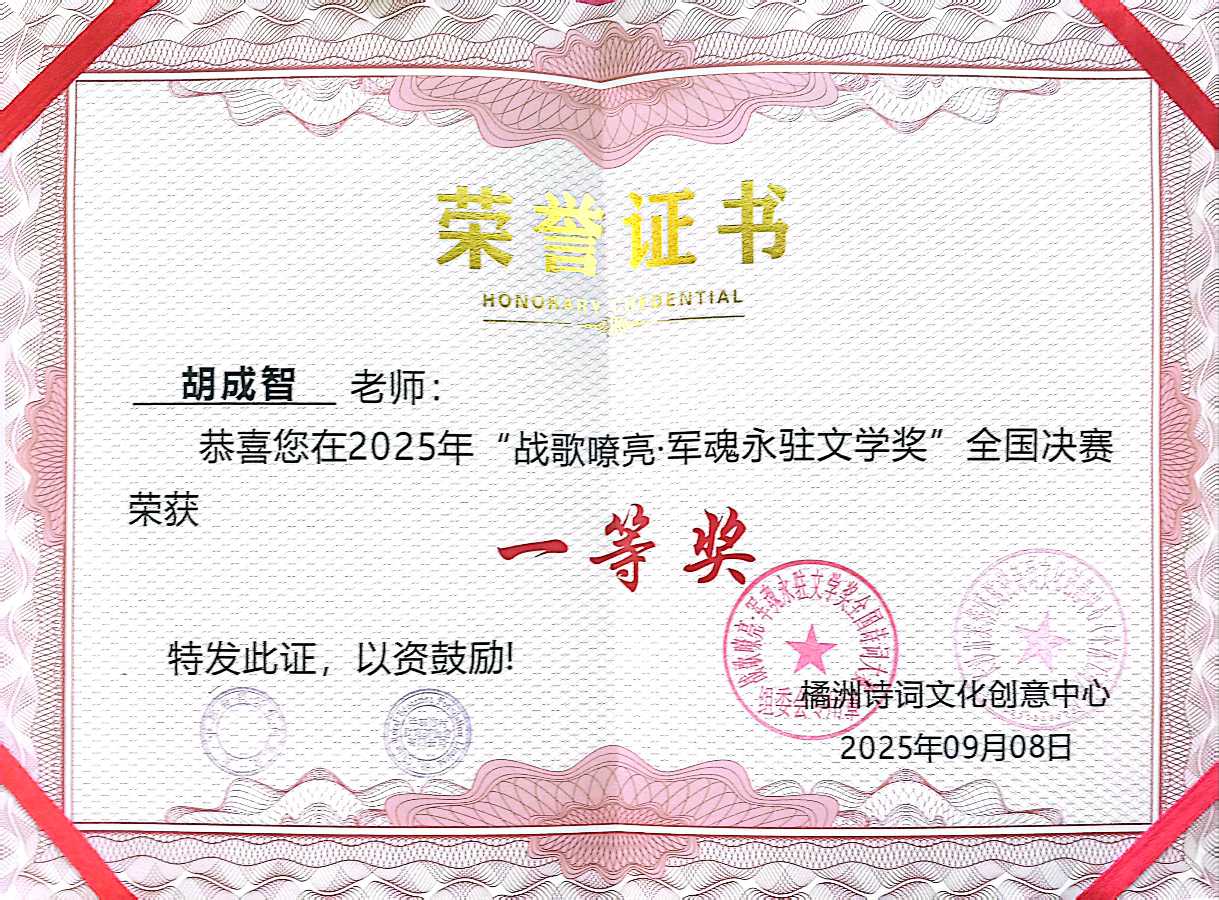

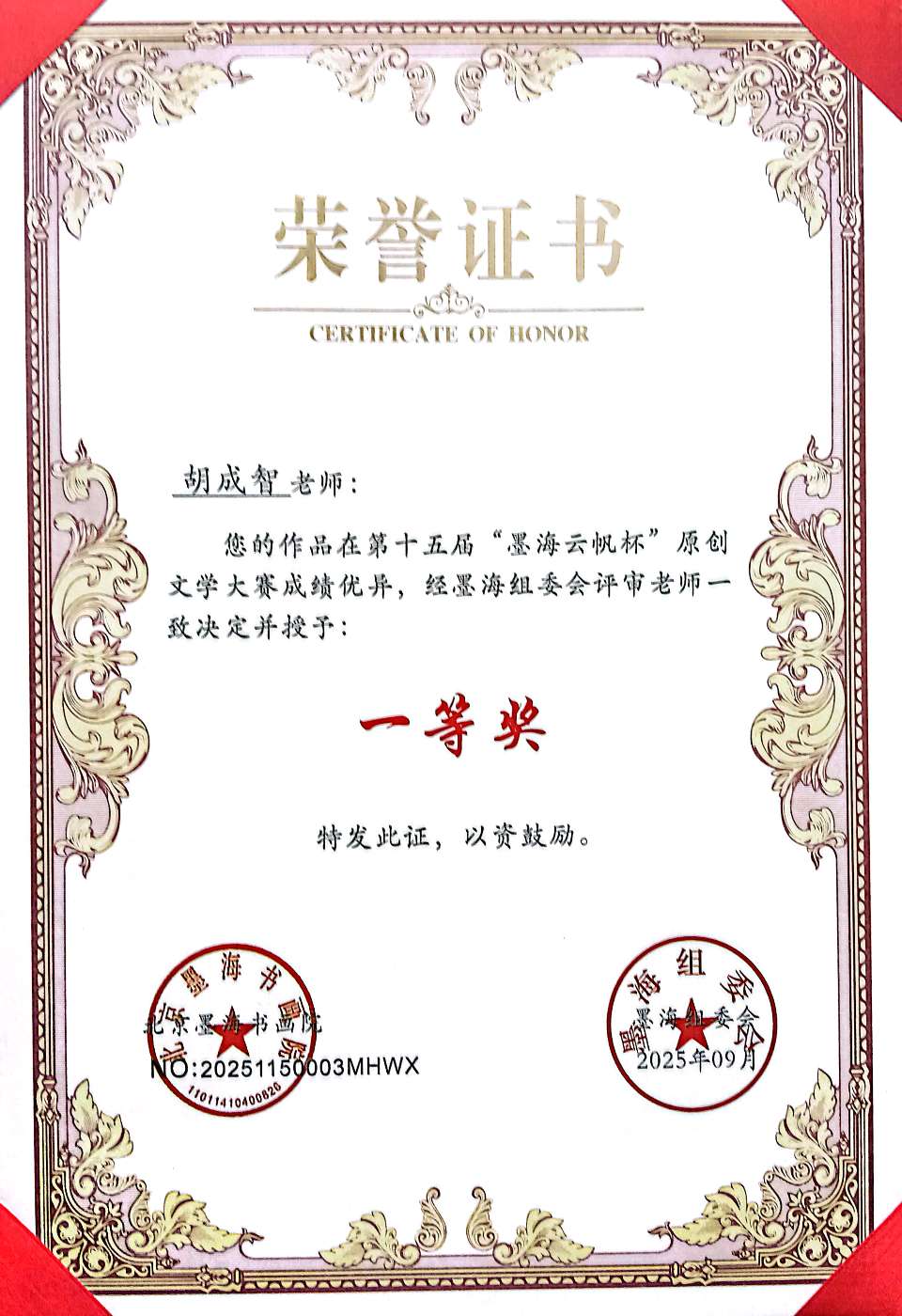

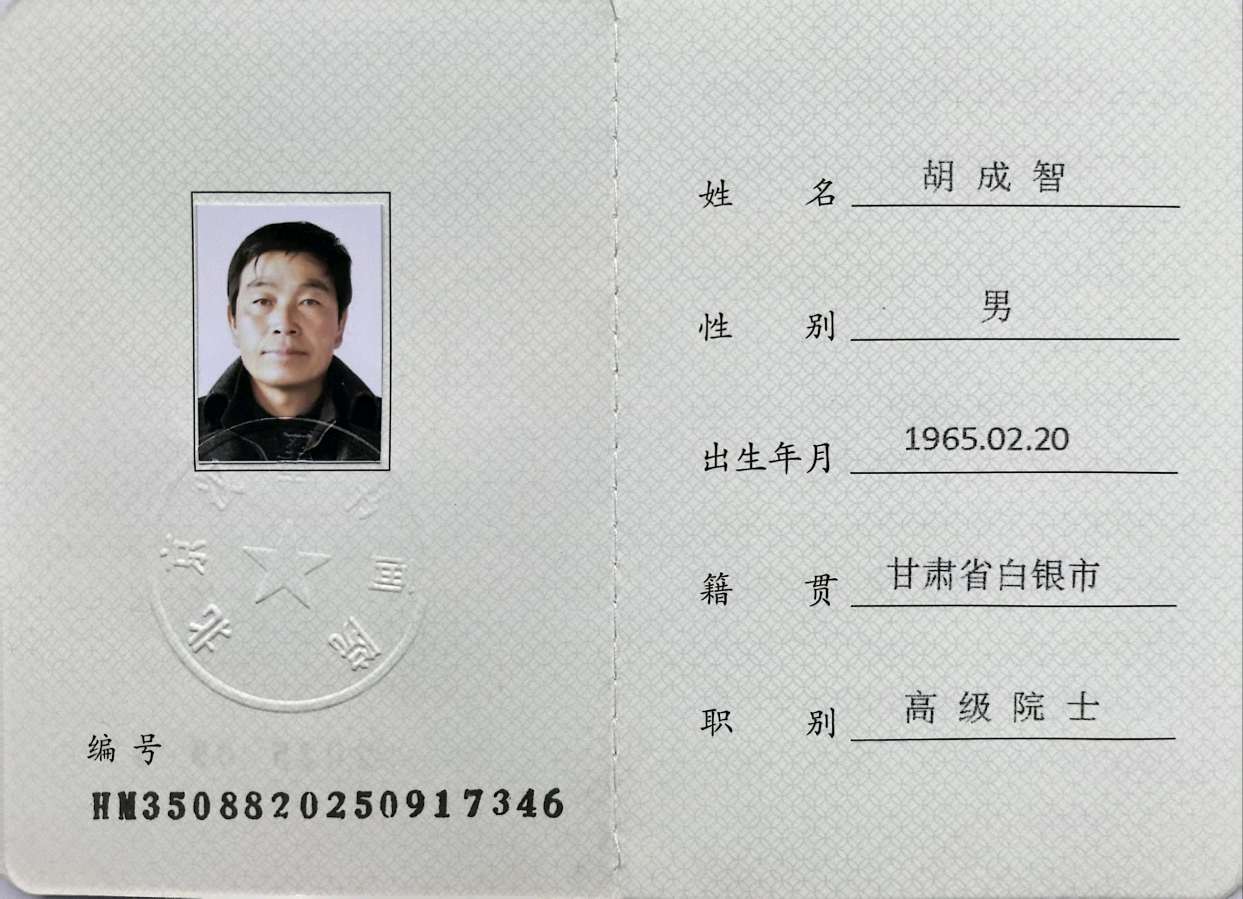

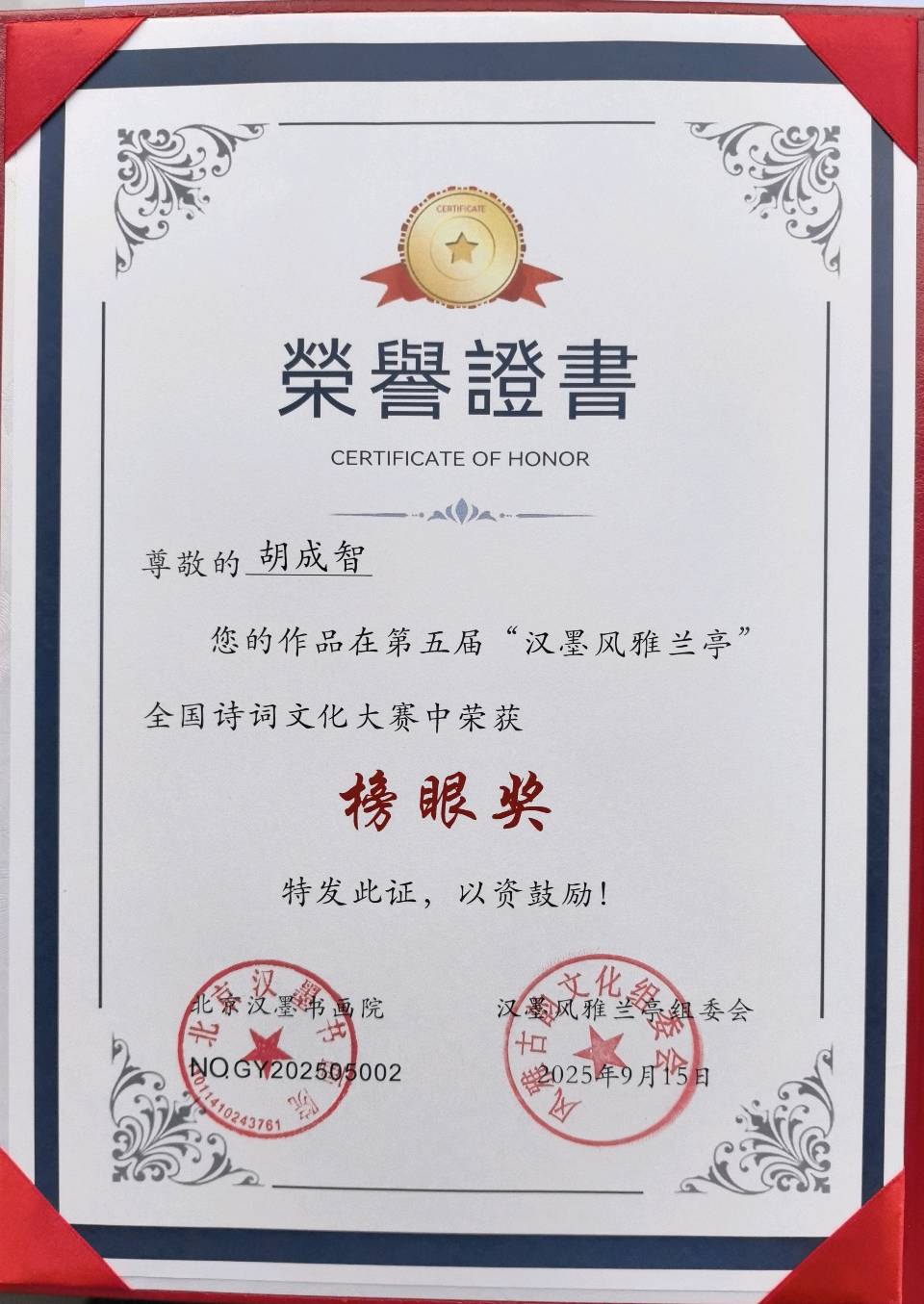

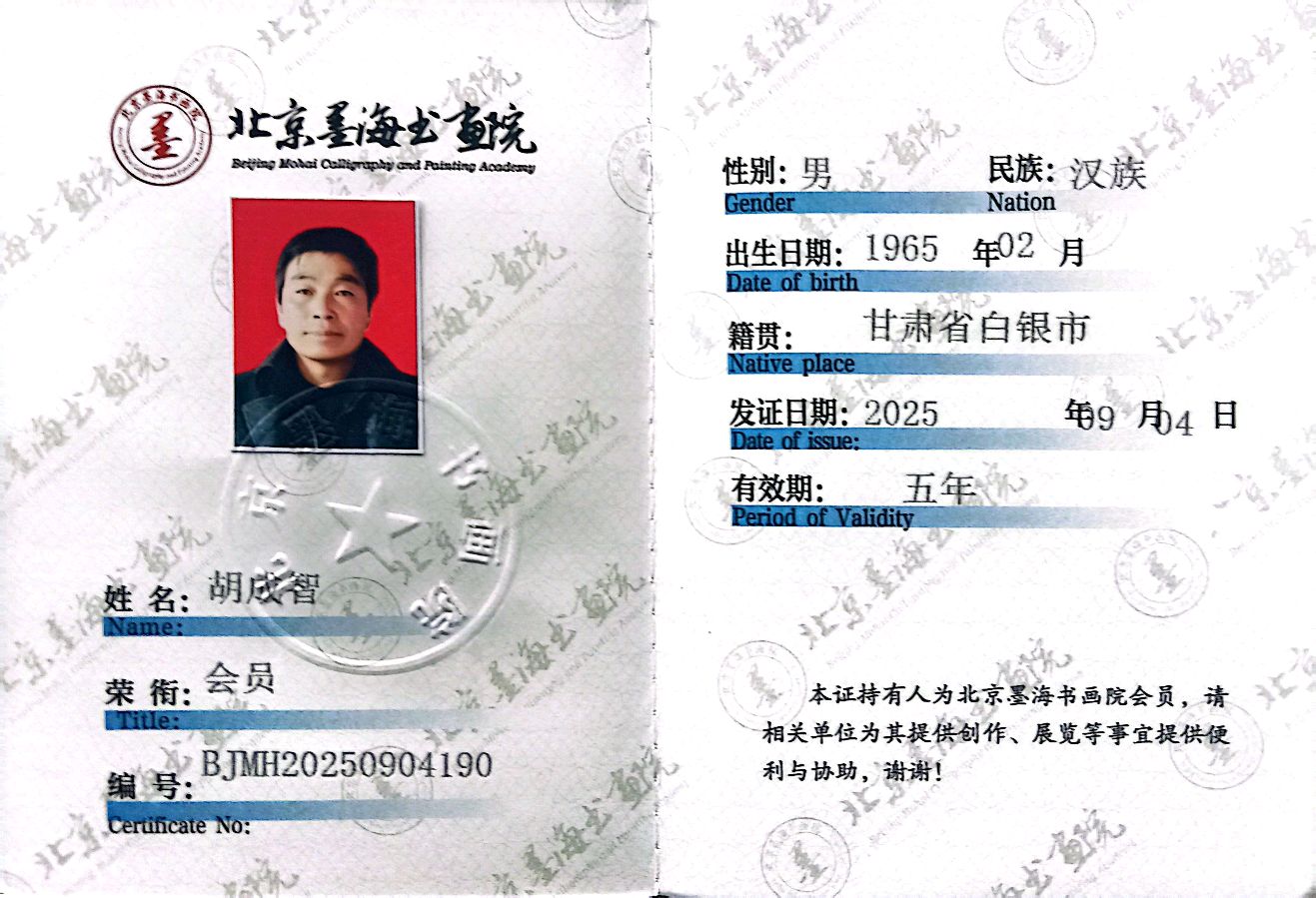

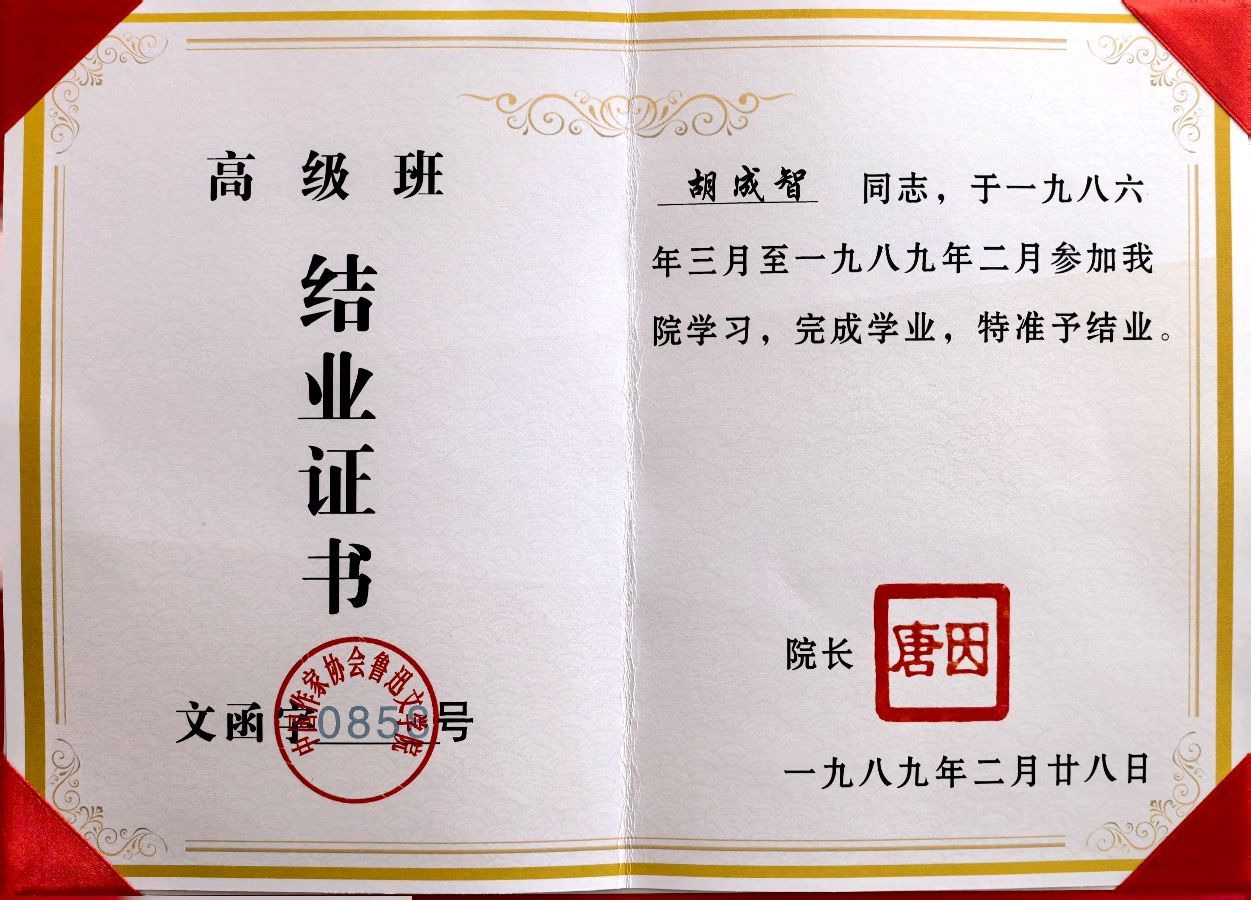

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词荣获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点