精华热点

精华热点

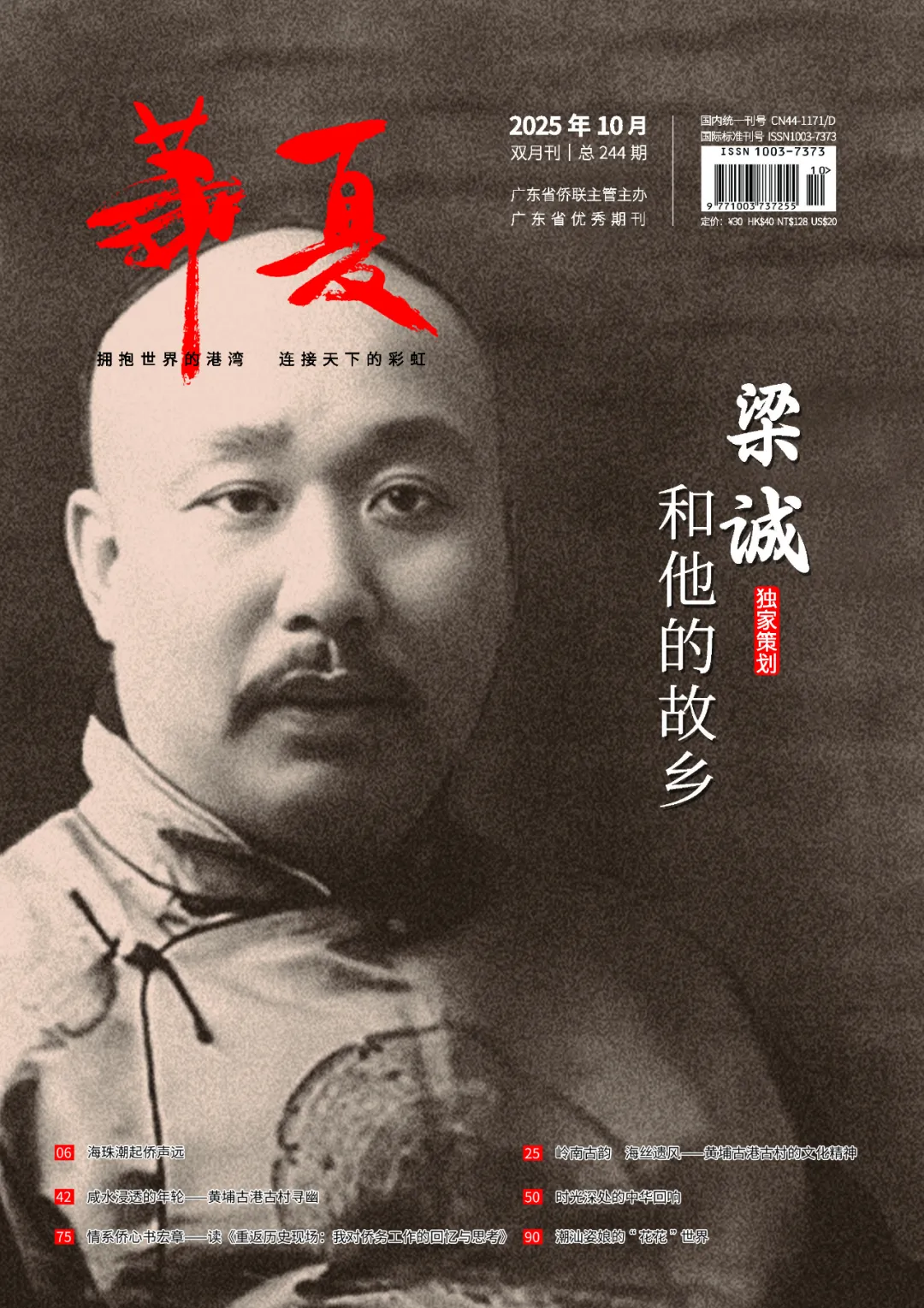

梁诚出生于黄埔村一个富商家庭,家族世代参与对外贸易。1875年,12岁的梁诚考取第四批留美幼童,赴美就读于菲利普斯学院,主修修辞学与几何学,并成为校棒球队主力。1881年,因清政府保守政策,梁诚中断学业被迫归国。回国后,梁诚进入总理衙门任职,后随张荫桓出使美国、英国,历任驻美使馆参赞、驻德公使等职。1903年至1908年,梁诚以三品卿衔出任驻美国、秘鲁、古巴等国钦差大臣,成为晚清外交核心人物。1904年,梁诚在与美国国务卿海约翰就庚款还金会谈中,首次提出核减、退还庚款的要求。经数年交涉,成功追回1196万余美元,促成清政府设立游美学务处及清华学堂(清华大学前身),开启“庚款兴学”先河。1905年,梁诚揭露美国合兴公司违约转让股权,经两年谈判收回铁路筑路权,被湖广总督张之洞赞为“奇伟之功”。任驻美公使期间,梁诚积极保护华侨权益,如1906年旧金山大地震后募款赈灾,并揭露华工被虐,改善侨民处境。1911年辛亥革命爆发时,梁诚任驻德公使。1912年,梁诚响应陆徵祥呼吁,联合驻英公使刘玉麟奏请朝廷速颁诏旨决定共和;是年,梁诚辞官回乡。

革命浪潮中的抉择

1911年辛亥革命爆发时,梁诚正任清政府驻德国公使。面对政权更迭,他未立即表态效忠新政府,而是以“使臣之责”优先保障留德学生的安全。他将使馆产业抵押借款,维持学生生计直至妥善安置,方才离任返国。这一举动被德国《法兰克福报》称为“超越政治的道德坚守”。

1912年,48岁的梁诚携家眷回到黄埔村。村中晃亭梁公祠的族老回忆:“公使归来时,只带了三口樟木箱,内装洋文书稿与各国勋章,却将朝廷赏赐的金银悉数分赠村中贫户。”他选择与母亲同住于洪字堂祖屋,每日清晨至村口码头散步,与渔民闲谈,乡人称其“无半分官威”。

书斋中的精神远征

梁诚晚年藏书逾万册,尤重西方政治经济学著作。岭南大学捐赠档案显示,1913年他向该校捐赠327册英文图书,其中81本留有批注。在亚当·斯密所著的《国富论》页边,他写道:“富国之本在民智,民智之开在教育,教育之兴在破除蒙昧。”更引人注目的是他对严复翻译的《天演论》的反思——扉页题字“物竞非为相残,乃求并进之道”,展现他对达尔文主义的本土化诠释。

私塾改革:连接传统与现代

面对村中私塾仍以“四书五经”为主的保守教学,梁诚自费编写《新式蒙学课本》,将数学、地理融入粤语童谣。一份1914年的手稿记载了他的创新教案:“计桡数而知分数(龙舟划桨数计算分数),测水速而习方程(珠江潮汐流速推导方程式)。”他还资助扩建村塾,增设格致(物理)、体操课程,并聘请留日学生任教。此举引发保守乡绅反对,梁诚在族议中直言:“今日之孩童,若不通晓寰宇大势,他日何以保我乡土?”

香港寓公与未竟之志

1915年,因广州政局动荡,梁诚举家移居香港。他在铜锣湾的寓所成为流亡知识分子的沙龙,康有为、容闳等人常在此聚议。一份未寄出的致容闳信札残篇透露他的心境:“吾等皆文化混血儿,此生功过,当付后世评说……惟愿教育火种不灭。”

此时他着手编写《留美指南》,系统梳理美国教育制度与文化差异。手稿大纲显示,该书计划包含“学科选择十要”“跨文化交际戒律”等章节,甚至详细记录波士顿气候对岭南学子的适应建议。可惜因肺癌恶化,他仅完成三章便搁笔。

临终嘱托与遗产传承

据梁碧莹所著的《梁诚与近代中国》所记载,梁诚于1917年1月12日在香港去世,享年53岁。临终前,他紧握长子梁广照之手嘱托:“勿忘兴学之志,家财可散,书不可弃。”他的藏书后由岭南大学接收,成为该校早期西学馆藏核心;私人日记与外交文书则因战乱散佚,仅存零星片段于广州市档案馆。

清华血脉与庚款遗泽

梁诚促成的庚款退款直接催生清华学堂。截至2023年,清华大学校史馆仍陈列他的照片与外交文书复制件,新生入学第一课必访此展区。更深远的影响在于,他开创的“退款兴学”模式被英国、法国效仿,推动20世纪上万中国学子赴欧美留学,胡适、竺可桢等皆得益于此。

黄埔村的文化基因重塑

2017年梁诚逝世百年之际,晃亭梁公祠举办纪念座谈会,清华大学校史馆副馆长金富军坦言:“若没有梁公,清华的诞生或将推迟数十年。”而今,该祠堂已成为清华校友名人故里行定点,每年接待数百名学子寻根。村中私塾旧址改建的“梁诚教育纪念馆”,复原了他的数学教案与棒球手套(仿制品),通过虚拟现实影像技术重现留美幼童生活场景。

跨国记忆与家族传承

梁诚曾孙梁嘉邦2011年首次返乡时感叹:“太爷的事迹让我明白,爱国不仅是宏大叙事,更是日常坚守。”梁氏家族至今保留“教育反哺”传统:梁嘉邦在美国创办华人教育基金会,资助贫困华裔子弟;梁诚孙女梁景华任香港大学历史系教授,专注近代外交史研究,2022年出版《梁诚书信集注》填补学术空白。

棒球外交的现代诠释

梁诚少年时期的棒球经历持续发酵:2021年,菲利普斯学院设立“梁诚杯”中美青年棒球赛,赛场出土的19世纪花岗岩本垒板,经检测与黄埔村石材成分一致,疑为梁诚当年携带的“故乡石”。美国体育史学者约翰·卡特在《跨太平洋的曲线球》一书中专章分析:“梁诚将体育竞技的规则意识融入外交谈判,这种‘公平竞争’精神恰是弱国外交的破局之道。”

口述史中的温情瞬间

年迈的黄埔村船娘苏阿婆回忆:“梁公晚年常坐我的渡船,给细路仔(小孩)发薄荷糖,教他们用英文数桅杆。有次暴雨,他脱西装裹住落水孩童,自己着单衣归家。”此类民间记忆,与官方档案中的“外交家”形象互补,勾勒出更具人情味的梁诚。

梁诚墓原址已湮没于黄埔长洲岛山上,但航标灯闪烁处,恰是当年天宝行商船出海的航道。他的生命轨迹印证:真正的爱国者,从不在时代浪潮前退却,即便归隐田园,仍以教育为舟、文化为楫,为民族复兴铺设暗礁中的航路。

今日,当清华学子在“梁诚奖学金”资助下赴美深造,当黄埔村孩童在虚拟现实影像中触摸历史,这位晚清外交官的遗产,早已超越时空界限,成为文明对话的永恒灯塔。

[参考文献:《梁诚晚年手札辑录》,岭南大学捐赠档案(1900—1920)等]

吴耕渔(广东省作家协会会员)

END