精华热点

精华热点

黄埔村位于今广东省广州市海珠区琶洲街道东南面,建村于北宋年间,毗邻海上丝绸之路的始发地黄埔古港,形成了独特的“村港一体”历史面貌,也成为广州乃至中国历史上最具世界影响的区域之一。

历史变迁

明清时期,黄埔洲和琵琶洲还是珠江上的两座小岛,由于扶胥港淤积既久,外港逐渐转移到了黄埔洲和琵琶洲一带水域。明代实行海禁政策,不准外国贡舶驶入广州内港,只许其停泊在黄埔,在此建有码头、税口,此地正式成为广州的外港。清康熙二十四年(1685年),清政府设立江、浙、粤、闽四大海关,因广州黄埔港濒临南海,粤海关在黄埔村设黄埔挂号口,主要负责对欧西诸国的贸易事务。黄埔挂号口,由黄埔税馆、夷务所、买办馆和永靖营等机构组成。可以说,当年与贸易相关的机构基本在黄埔村。

1757年,清政府独留粤海关“一口通商”,广州成为当时唯一的对外贸易口岸。所有来华的欧美商船首先在粤海关澳门关部行台领取牌照,雇请买办和引水,然后由中国引水导入黄埔古港停泊,丈量船只交纳关税,最后才能进入广州城进行贸易。粤海关明文规定“凡载洋货入口外国商船,不得沿江湾泊,必须下锚黄埔,并不得在别地秘密将商品销买”。“一口通商”使得黄埔古港迅速崛起,对世界经济和文明传播起到了重要作用,在对外贸易史上有举足轻重的地位。

黄埔村得益于毗邻中西交往频繁的著名港口,使得村民在耳濡目染中吸收了西方开拓进取的进步精神,无形中开阔了视野。他们身处黄埔,却放眼世界。当中有被清政府、日本、俄国委任为驻新加坡领事的“黄埔先生”胡璇泽;有逆势开行的十三行行商天宝行创始人梁经国及他的子孙七代名人;有为收回多付庚子赔款作出重大贡献的爱国外交家梁诚;有与詹天佑同期的为中国铁路、公路建设作出贡献的工程师胡栋朝;有在1922年当陈炯明叛乱时,为孙中山的安全和脱险立下功劳的“永丰舰”舰长冯肇宪;有为发展中国制糖工业作出贡献的冯锐。工农兵学商,行行有精英,在中国近现代史上形成了奇特的“黄埔村现象”。

今天的黄埔古港已经看不到昔日港口码头的繁荣景象,但依然保持着古朴的底蕴。与之比邻的黄埔村,大约北宋年间开始形成村落,因黄埔挂号口的设立成为中西文化荟萃之地。村内现存大量的历史文物建筑,包括古祠堂、古民居、家塾、宫庙等,具有明显的岭南建筑风格特色,砖雕、木雕、灰塑、镬耳屋及青石板路亦随处可见。近年来,黄埔村接连被评为中国传统村落、中国古村落、广东十大美丽乡村、广东最宜居村落。

保护传承

黄埔古港古村优秀的历史文化受到了各界专家学者和政府部门的关注,也在一次次的重要活动中得到深入保护与广泛传播。2002年,黄埔古港遗址及黄埔村早期历史建筑被评为市级文物保护单位。2006年,瑞典国王和王后来到黄埔村,为“哥德堡号”纪念雕塑揭幕。2009年,海珠区政府正式启动了黄埔古港古村历史文化景区保护工程。2012年,广州市黄埔古港古村研究会成立。2014年,美国“中国皇后号”首行中国260周年代表团来黄埔古港交流访问。2017年,南粤古驿道定点大赛总决赛在黄埔村举办。

黄埔古港景观区的建设

2006年,以瑞典“哥德堡号”仿古船重访广州为契机,广州市政府、海珠区政府斥资建设了黄埔古港景观区,包括古港公园、黄埔古码头、粤海第一关纪念馆及村头广场4个功能区。瑞典国王卡尔十六世及王后西尔维娅抵达广州的第一站就来到黄埔古港,为“哥德堡号”纪念雕塑揭幕并签名留念。此次“哥德堡号”的重返之旅,不但推动中瑞贸易的深入发展,而且使黄埔古港再次名扬海外,其深厚的历史文化价值也重新为世界所认识,吸引了众多海内外同胞的关注与到访。

粤海第一关纪念馆是黄埔古港景观区内的核心景点,是一座历史类型纪念馆。纪念馆内固定开设“流淌的辉煌——‘一口通商’与黄埔古港”专题展览,由“海上丝路通四海”“‘一口通商’下的广州”“‘哥德堡号’与广州”“繁忙的黄埔古港”“黄埔遗韵展新姿”五大部分组成,向观众展示广州2000多年的海上贸易发展进程和17世纪至19世纪中国“一口通商”时期广州黄埔古港的辉煌历史。馆内还设置了多个互动区域,每年暑假定期举办海上丝绸之路主题的闯关活动,深受中小学生欢迎。

黄埔村升级改造

2008年,时任广东省社会科学院院长张磊、时任中山大学副校长陈春声、中山大学历史系教授刘志伟、原中国科学院华南植物研究所所长梁承邺、广东省社会科学院历史所研究员李庆新等5人联名致信时任广东省委书记汪洋,提出建设一个包括黄埔村在内的“村港一体”历史文化景区。汪洋批示要重视对黄埔古港古村的保护和利用;时任广州市委书记朱小丹立即指示有关部门,并拨出专款,由海珠区组织实施保护性开发工作。

2009年至2011年,海珠区顺利完成了黄埔古港古村一期改造工程,包括道路改造工程、立面整饰工程、景观绿化工程、古建筑修缮工程和水利河道工程等五大部分。工程共加固和整饰居民房屋310套约13万平方米;铺设三线下地、市政供水管线共计3000米,道路铺装麻石路面共计2万多平方米;完成北帝庙、黄埔公园2个公园的改造、10余处绿化小景的修建和7个水体的整治;完成13栋古建筑的修缮;建成黄埔古村人文历史展览馆等。治理后的黄埔古港古村景区已现雏形,大批游客纷至沓来。

在黄埔古港古村一期改造工程中,黄埔古村人文历史展览馆的设立是一重要文化项目。该项目选址黄埔村梁氏宗祠后座,馆内设有大型固定展览“黄埔古村人文历史展览”,整个展览自始至终皆以石板路贯穿,用青砖石脚、镬耳屋这些特色建筑突显岭南水乡文化。展览形式多样,除了有传统的图片、实物、模型,还加入动画视频、3D幻影成像、电子互动地图等多媒体展示方式,分“建村本源”“中西汇点”“水乡风情”“史册英才”“黄埔与世界”五大部分展现黄埔村文化历史发展的脉络。

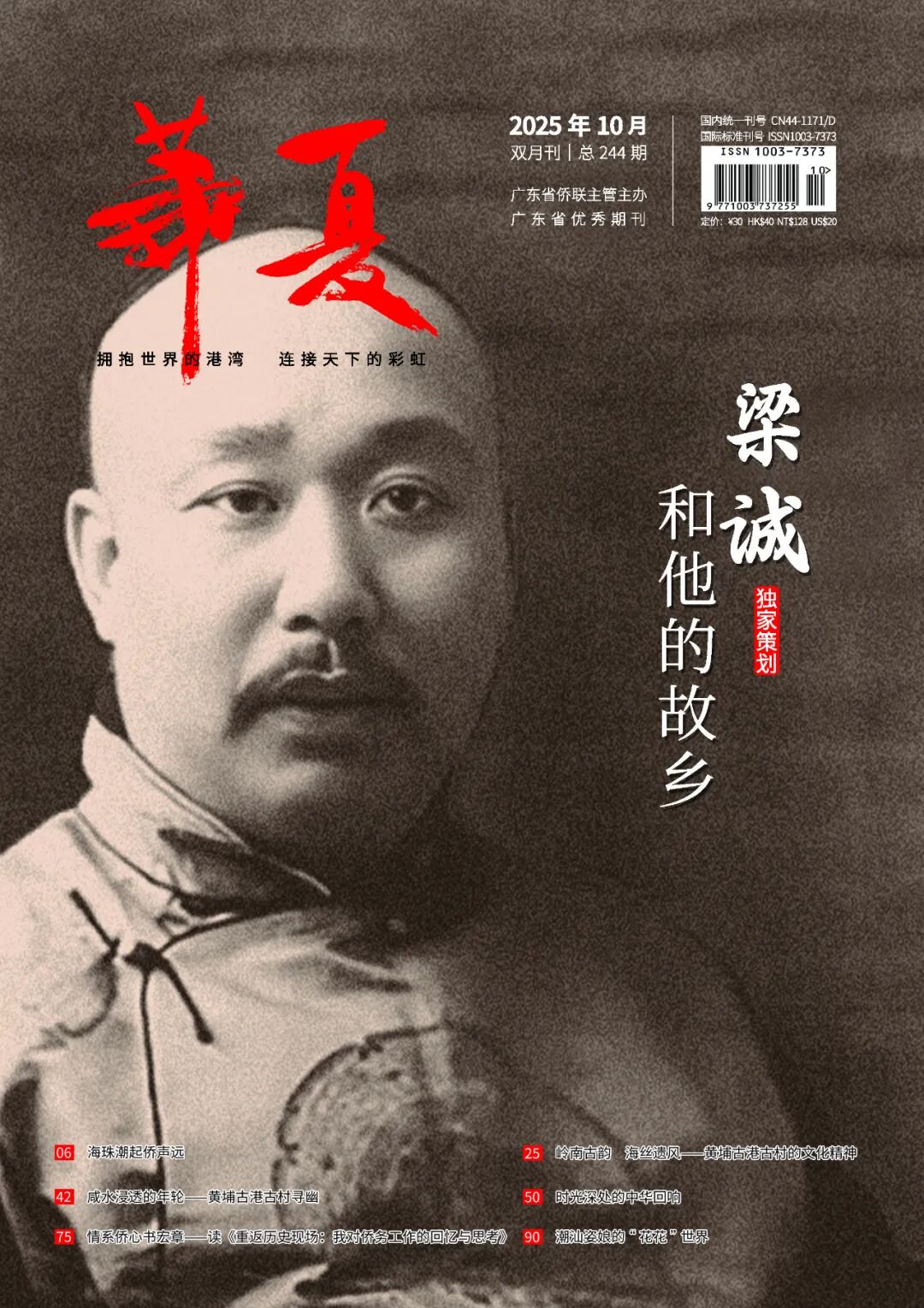

梁诚相关研究与展示

2011年11月,梁诚曾孙、加拿大华人梁嘉邦回到黄埔村寻根,广州市社科联、市侨办,海珠区和中山大学举办了“纪念梁诚座谈会”。会上,中山大学梁碧莹教授、朱卫斌教授等专家学者介绍了关于梁诚的历史研究成果,并呼吁在黄埔村建立梁诚纪念馆。会后,梁嘉邦向海珠区捐赠了一批珍贵的梁诚照片影印件及文字材料。

2017年12月23日,由广州市黄埔古村文化传承促进会主办的梁诚先生逝世100周年纪念座谈会在黄埔村举行。清华大学校史馆、广州文物部门相关单位、广州黄埔村梁氏宗亲会和社会各界知名人士20余人参加。会上,清华大学校史馆副馆长金富军表示,梁诚是近代著名的外交家,在中美交涉超索庚子赔款退还过程中发挥了重要作用。美国退还的第一期庚子赔款用于清华的建设,饮水思源,我们不能忘记前辈先贤在困难情况下筚路蓝缕之功,要继承和发扬梁诚爱国、自强的崇高品质。金富军向黄埔村赠送了两份梁诚致外务部函的复制件,以及《清华大学一百年》《清华大学档案精品集》等校史出版物。

2020年,黄埔古村人文历史展览馆通过网络直播的形式,参与清华校友名人故里行“家国君子”主题文化活动,为清华校友线上讲述了清华大学重要奠基人梁诚生平。自此,清华校友多次组织“黄埔村文化寻根”活动,借此回望救亡图存路上清华大学诞生的历史背景与使命担当和家国情怀。寻根活动,不仅让清华学子感受到了广州与清华的特殊渊源,宣扬了梁诚的爱国主义精神,同时也扩大了黄埔古港古村的影响力。

梁诚的一生跌宕起伏,他以开放的胸襟、包容的态度、低调务实的作风,在窘境中始终坚持为国家、民族谋利益,竭尽所能的宝贵精神一直激励后代发愤图强。经过多年的积累与研究,2021年,黄埔古村人文历史展览馆推出了“逆水行舟——爱国外交家梁诚生平事迹展”专题展览,展览包括“早期的历练”“外交的风采”“晚年的贡献”三大部分,通过图片、档案、实物及多媒体视频等,深入解读梁诚的一生,弘扬梁诚“外交救国”的爱国主义精神,激励国人不忘初心,为实现中华民族伟大复兴而奋斗。

文化价值

南宋时期,黄埔村已是“海舶云集之地”;1757年至1842年,清代“一口通商”时期,外洋船舶在该村办理卸货、通关和回程手续,形成“夷舟蚁泊”的景观,瑞典“哥德堡号”、美国“中国皇后号”等著名商船都曾停泊于此,是近代中国唯一的对外贸易口岸。有专家曾指出,黄埔村是广州作为“一带一路”重要节点城市的关键点,也是海上丝绸之路的发祥地之一,对世界经济发展和文明传播起到了重要作用,对促进中国与西方经济文化交流至今仍产生着深远影响。

独领风骚的历史地位

据黄启臣所撰《清朝时期的古黄埔港》文章中数据统计:从粤海关开始统计入口商船的清乾隆十四年(1749年)算起,到第一次鸦片战争前夕的清道光十八年(1838年),进入广州贸易的外国商船共5390艘,其中大部分是从黄埔口岸进入广州的,这里实际为贸易全球化提供了一个平台。黄埔古港最兴旺时,同时锚泊的外国商船曾达6个国家共86艘之多。十三行到黄埔村一带江面帆影绰绰,往来穿梭,十分壮观,连外国人都惊叹说:“珠江上船舶运行忙碌的情景,就像伦敦桥下的泰晤士河,不同的是,这里还有大帆船,在外国人眼里没有比排列在这长达几里的帆船更为壮观的了。”黄埔古港见证了广州海上丝绸之路的繁荣,有着悠久的对外贸易历史和深厚的对外文化交流底蕴。它不仅仅是广州的黄埔古港,更是中国的黄埔古港、世界的黄埔古港。

中西荟萃的文化源流

开村近1000年的黄埔村,在岁月积淀中形成了自身具有岭南特色而又独具一格的民风民俗。黄埔村有大小街巷100多条,这些街巷的名字多带有“仁、和、善”,潜移默化地传播着中华民族的传统美德。春节的拜年、元宵的花灯、清明的祭祀、三月三北帝诞、端午扒龙舟、中秋拜月等节庆活动传承至今,年复一年地维系着一代又一代村民的精神寄托。而黄埔村这一方水土,在第一次鸦片战争以前,又是绝大部分来华外国商人主要生活和交往的区域。因此,这里成为他们了解中国,感受中国文化,甚至向西方传播中国文化的地方。而大量外国商品和外国文化也是从这里进入中国,开始向岭南地区,乃至全国各地传播。黄埔村一带俨然成为中西文化荟萃之地,也成为中西文化交流传播的桥头堡。

开拓进取的爱国精神

“村港一体”是黄埔古港古村的重要特点,村为港提供了环境和条件,港为村提供了发展的机遇和辉煌,彼此交相辉映,共同构成完整的“黄埔故事”。在这样的人才培养环境中,黄埔村涌现出一大批“敢为天下先”,率先走出国门的有识之士,他们在中国近代经济文化转型中发挥了重要的作用。

这当中,有清华大学重要奠基人、爱国外交家梁诚,他在清末国力最为衰弱时,凭着卓越的外交知识维护国家民族的权益,使得美国退还多收的庚子赔款,用于派遣学生赴美留学;与族人梁庆桂、梁广照收回粤汉铁路筑路权;制止不人道的美国、墨西哥《华工条约》,改写“弱国无外交”的局面。人称“黄埔先生”的胡璇泽不但在新加坡经营名为“黄埔”的大型公司,而且富而思源、不忘根本,经常接济当地的贫困人家,资助流落街头无家可归的侨胞返乡,还曾同时担任清政府、俄国及日本驻新加坡领事。他既是中国第一位驻外领事,又是国际外交史上难得的一身兼三国领事的外交官。难能可贵的是,故乡的强大凝聚力和振兴祖国的迫切愿望,令这些从黄埔村走出来的历史名人纵使身居异地,仍然心系黄埔,心系中国,让向海而生的优良家风流传至今。

独具特色的侨乡风情

黄埔村是广州少有的自成一格,具有乡村侨乡与都市侨乡双重特点的典型侨乡。在黄埔村各大姓氏的华侨中,胡氏多数南下新加坡、马来西亚一带,冯氏倾向东渡日本,梁氏族人则往往选择前往更遥远的美国。在外侨胞的数目与日俱增,如今已颇具规模。据统计,今黄埔村户籍村民为3000多人,旅居海外及港澳台的乡亲达1446人,比例接近50%。华侨人数占村民总数的比例如此之高,在广州各个村落中,实属罕见。

在黄埔村的文物建筑中,有不少兼具中外建筑特色。如具有西洋建筑风格特色的驻墨西哥公使梁询的故居、具有东洋建筑风格特色的旅日华侨楼、具有南洋建筑风格特色的民居容安等,无不蕴含着深厚的传统文化底蕴和优良的华侨文化基因。

华侨组织作为联系侨乡与海外华侨的重要纽带,如今在黄埔村已益发成熟,身处海外的黄埔村华侨一直关注着祖国的发展,牵挂着家乡的近况。1985年,黄埔华侨港澳同乡联谊会成立,此后每年均举办周年庆典,加深海外乡亲对故乡的归属感。黄埔华侨港澳同乡联谊会还团结海内外乡亲为黄埔村做了不少有益工作,为黄埔村的建设作出贡献。

黄埔古港古村的历史变迁和保护传承,包含着丰富多彩的历史文化资源和民俗风情,既见证了17世纪至19世纪广州辉煌的发展,又深刻体现出海洋文化与岭南文化的交融,是海上丝绸之路的重要历史文化遗产。透过黄埔古港古村这一窗口,一方面有利于传播海上丝绸之路的历史文化,扩大海丝文化影响力,传承和弘扬海丝精神;另一方面也有利于激发公众尤其是中小学生对国家的热爱、认同感及自豪感。

易琳(粤海第一关纪念馆、黄埔古村人文历史展览馆馆长)

END