第三十四章:远目

山势渐缓,林木稀疏,脚下的路不知不觉间宽阔平坦了些许。锦如意识到,她可能即将走出这片盘桓已久的连绵山区。空气中湿润的泥土气息淡去,取而代之的是一种更为干燥的、带着尘土和未知气息的风。

她爬上一座不高的山岗,停下脚步,极目远眺。

眼前,是一片广袤而陌生的平原。时值初夏,田畴阡陌,绿意盎然,与身后苍莽的山岭形成了鲜明的对比。更远处,地平线上,隐约可见一座城池的轮廓,灰蒙蒙的,像一头蛰伏的巨兽。有官道如一条土黄色的带子,蜿蜒穿过田野,连接着远方,路上可见如蚂蚁般细小的、移动的人影和车马。

风从平原上吹来,带着禾苗的青气、尘土的燥热,还有一丝若有若无的、属于人间烟火的复杂气息。这气息,与她长久以来习惯的山野清寂截然不同。

她就那样静静地站着,如同一棵扎根在山岗上的枯树,任由山风吹拂着她褴褛的衣衫和干枯的头发。目光掠过那一片生机勃勃的绿野,掠过那条通向未知远方的官道,最终落在那座遥远的、模糊的城池影子上。

那里有什么?是另一个蕴玉山房般的牢笼?是另一段颠沛流离的苦难?还是……别的什么?

她不知道。

心中一片异常的平静。没有对未知的恐惧,没有对新生的渴望,甚至没有一丝好奇。只是一种纯粹的“看见”。看见天地之辽阔,看见前路之茫然。

她想起了很多。想起蕴玉山房里精致的窗棂和破碎的琉璃,想起慕瑜弹琴时微闭的双眼和忘机寺里古井无波的眼神,想起福叔李妈临终前的面容,想起河边那株挂着雨珠的野草,想起山村村民感激的目光……无数画面、无数面孔,如同破碎的琉璃片,在她脑海中闪烁、旋转,最终又都沉淀下去,归于一片混沌的底色。

这些都远了。无论是爱是恨,是恩是怨,是繁华是凋零,都成了身后模糊的风景。如同这身后的群山,看似巍峨连绵,一旦走出,便也渐渐矮小,终将消失在地平线下。

她不再属于那里,也不再被那里所束缚。

她的过去,仿佛被一场大火烧过,又被一场大雨浇透,只剩下冰冷的灰烬和一片空茫。而未来,则如同眼前这片广阔的平原,空旷,未知,充满了各种不确定的可能,却也同时,空无一物。

她只是站在那里,一个被命运掏空了所有、只剩下最基本生命本能的躯壳,站在过去与未来的交界处。

远目。

目之所及,是空间上的遥远,也是时间上的疏离。

她没有思考下一步该去哪里,那座城池是否是她落脚的目标。这些似乎都不再重要。重要的是,她站在这里,还能看,还能走。

阳光有些刺眼,她微微眯起了眼睛。平原上的风比山风更显燥热,吹在脸上,带着微微的刺痛。

她缓缓地低下头,看了看自己那双早已磨得不成样子、沾满泥污的草鞋,又抬起手,看了看掌心那些粗糙的老茧和纵横交错的纹路。

这双手,这双脚,这个人,还要继续走下去。

走向哪里?不知道。

去做什么?不知道。

只是这具身体里,那点残存的、如同野草般顽强的生命惯性,还在推动着她,向前移动。

她最后望了一眼身后苍翠的、正在逐渐远去的山影,然后,转过身,面向那片广阔的、充满未知的平原。

步伐,依旧缓慢,却异常稳定。

她走下山岗,踏上了那条尘土飞扬的官道,融入了那些细小的、向着远方城池移动的人流之中。

身影单薄,步履从容,像一个回家的倦客,又像一个初临的旅人。

只是她的行囊里,没有期待,也没有恐惧,只有一片被岁月和苦难洗涤过的、近乎透明的空无。

第三十五章:澄明

踏入平原,走近那座城池,周遭的景象愈发清晰,也愈发嘈杂。官道上车马辚辚,尘土飞扬,夹杂着商贩的叫卖、脚夫的吆喝、以及各种难以辨别的喧嚣。路旁的田地里有农人在劳作,汗水滴落在泥土里;更远处,城池的轮廓越来越大,灰色的城墙、高耸的城门楼,都透着一股沉重而压抑的气息。

锦如随着人流,慢慢地向前移动。她低着头,尽量避免与任何人对视,将自己缩在那身破烂的衣衫里,如同水滴汇入河流,毫不起眼。

然而,与以往那种彻底的麻木和封闭不同,这一次,她的感官似乎是打开的。她能清晰地听到车轮碾过路面的辘辘声,能闻到空气中混合着的汗味、牲口味、食物香气和尘土味,能感受到周围人群散发出的那种为生计奔波的、焦躁而又充满韧性的生命力。

这些声音、气味、感觉,如同无数条细微的溪流,涌入她曾经一片死寂的心湖。湖面依旧平静,未曾掀起波澜,但却似乎不再那么冰冷和空洞,而是有了一些……内容。

她不再试图去屏蔽这些外界的“干扰”,也不再执着于内心的痛苦或虚无。她只是允许这一切流过她,感知着,却不附着任何情绪或评判。

就像一面蒙尘许久的古镜,被时光和风雨悄然擦拭,虽然镜面依旧布满划痕,映照出的影像扭曲模糊,但那层厚重得令人窒息的尘埃,似乎正在一点点地剥落,露出底下一点点冰冷的、属于镜体本身的澄澈。

这种状态,并非喜悦,也非平静,更像是一种极度疲惫后的清醒,一种在放弃所有挣扎后的、奇异的“看见”。

她看见一个孩童因为得到一块麦芽糖而露出的纯粹笑容;她看见一个老农望着庄稼时眼中既期待又担忧的复杂神色;她看见城门口兵卒对行人粗鲁的盘查;她也看见墙角乞丐空洞而麻木的眼神……

这世间百态,喜怒哀乐,生老病死,依旧如同上演了千万遍的戏剧,在她眼前流转。

而她,只是一个偶然路过此地的观众。不投入,不抽离,只是看着。

她随着人流走进了城门。城内的景象更加纷繁复杂,店铺林立,人流如织,叫卖声、讨价还价声、车马声混杂在一起,形成一股巨大的、嗡嗡作响的声浪,冲击着她的耳膜。

她在一家生意兴隆的茶馆外驻足。里面说书人声音洪亮,正在讲述一段前朝英烈的传奇,听客们时而唏嘘,时而叫好。那激昂的语调,那热血的故事,曾经或许能让她心潮澎湃,但此刻,她只是静静地听着,如同听风声雨声,心中没有任何涟漪。

她继续向前走,在一个卖炊饼的摊子前,她用身上仅剩的最后一枚铜板,买了一个热乎乎的、散发着麦香的炊饼。她拿着饼,走到一处相对安静的城墙根下,慢慢地吃着。

饼很粗糙,甚至有些硌牙,但带着粮食本身朴素的香甜。

她一口一口地吃着,目光落在城墙脚下石缝里长出的一丛青苔上。阳光透过街巷的缝隙,斑驳地洒在青苔和她自己沾满尘土的鞋面上。

没有想起慕瑜,没有想起过往的苦难,也没有思考未来的去向。

只是吃着饼,看着光,感受着食物填充胃囊带来的微弱暖意。

一种前所未有的、极其简单的“在”。

仿佛她这个人,这片光,这口饼,这丛青苔,这本喧闹而又各自存在的世界,在此时此刻,达成了一种短暂而和谐的共存。

没有意义,没有目的。

只是如此。

当她吃完最后一口饼,拍掉手上的饼屑,重新站起身时,她感到一种奇异的轻盈。不是身体上的,而是心灵上的。那些曾经沉重地压在她心头的爱恨、执念、恐惧、虚无,似乎并没有消失,但它们失去了重量,变成了背景里一片模糊的、遥远的噪音。

她抬头,望了望被高墙切割成狭长一条的天空,天色湛蓝,有几丝白云悠然飘过。

然后,她低下头,继续向前走去。步伐依旧缓慢,眼神却不再空洞,而是像那雨后的天空,洗去了浓重的阴霾,虽然依旧空旷,却透出一种近乎透明的、冰冷的澄明。

这澄明,并非悟道,并非解脱,只是一个生命在经历了极致的黑暗与虚无之后,所能抵达的、最本真的状态——

无所依凭,亦无所畏惧。

只是走着,看着,存在着。

第三十六章:空山

锦如在城中漫无目的地游荡了数日。她睡过破庙的角落,栖过桥洞的阴影,也曾在夜深人静时,蜷缩在某户人家屋檐下,听着里面隐约传来的、属于“家”的声响,内心却波澜不惊。

她不再乞讨,当身上最后一枚铜板耗尽后,她便靠着捡拾一些别人丢弃的、尚可入口的食物残渣度日。她像一道无声的影子,穿梭在这座繁华与贫穷并存的城池的缝隙里,观察着,感受着,却从不融入。

她的身体似乎到达了一种新的平衡,极度瘦削,却带着一种枯草般的韧性。她的眼神,那抹在离开山区时初现的“澄明”,愈发稳定下来。那是一种洞悉了生命底色后的平静,一种放弃了所有幻象后的清醒。

她看到绸缎庄里衣着光鲜的太太小姐们挑剔着布料,看到粮店前为米价争吵的贫苦妇人,看到酒楼里醉生梦死的富商,也看到暗巷中为半个馒头扭打在一起的流浪儿。

这一切,在她眼中,都成了流动的景象,如同山间的云岚,聚散无常,并无本质的不同。

最终,在一个雾气弥漫的清晨,她走出了这座城池的另一道城门。没有留恋,也没有告别。

她并没有走向另一片人群聚居地,而是下意识地、遵循着某种内在的指引,偏离了官道,走向了一片看起来荒芜人烟的、起伏的丘陵地带。

这里的山,与她之前穿越的险峻群山不同,山势平缓,植被稀疏,裸露着大片的黄土和岩石,显得格外空旷、寂寥。空气中弥漫着干草和尘土的气息。

她沿着一条几乎被荒草淹没的小径,向上攀登。脚步沉稳,呼吸均匀。越往上走,人迹越是罕至,天地间仿佛只剩下她一个人,和这片沉默的、亘古如斯的山野。

终于,她登上了这片丘陵的最高处。这里有一小片相对平坦的坡地,坡地上散落着几块巨大的、被风雨侵蚀得圆滑的岩石。视野极其开阔,可以望见来时那座城池如同一个灰色的模型,镶嵌在广袤的平原上,更远处,是天地交接的、模糊的线条。

风很大,吹得她单薄的衣衫猎猎作响,干枯的头发在风中狂乱地飞舞。但她站得很稳,像脚下那些扎根于岩石缝隙里的、不知名的灌木。

她找了一块背风的大石头,坐了下来。没有去看远处的风景,而是将目光投向了眼前这片荒芜的、空寂的山坡。

坡上只有稀疏的、枯黄的野草,在风中瑟瑟抖动。几块顽石沉默地伫立着,表面覆盖着干枯的苔藓。没有鸟鸣,没有虫唱,只有风穿过石缝和枯草时,发出的、永恒的、低沉的呜咽。

空山。

不见人迹,不闻人语。只有天,地,风,石,和草。

一种难以言喻的、巨大的安宁,如同温润的湖水,缓缓地将她包裹。这安宁,不同于忘机寺里那种刻意求取的死寂,也不同于流浪途中麻木的虚空。这是一种与这荒芜天地融为一体的、充满了生命张力的寂静。

她缓缓地躺了下来,背靠着冰冷的岩石,面朝着高远、湛蓝、空无一物的天空。

身体极度疲惫,精神却异常清醒。

她不再去思考任何问题。关于慕瑜,关于过去,关于未来,关于生命的意义……所有这些困扰了她大半生的问题,在此刻,都失去了重量,像天上的浮云,来了,又散了,不留痕迹。

她只是感受着身下坚硬而真实的土地,感受着吹拂在脸上的、带着土腥味的烈风,感受着阳光透过眼皮带来的、一片温暖的红色光晕。

一种前所未有的、彻底的放松,弥漫了她的全身。

她仿佛听到了这座空山的心跳,缓慢,有力,亘古不变。而她自己的心跳,也渐渐地,与这山的脉搏,合而为一。

没有喜悦,没有悲伤,没有拥有,也没有失去。

只有存在。最原始、最本质的存在。

如同这山,这石,这风。

不知过了多久,夕阳西下,将天空染成一片瑰丽的橘红色,也给这片荒凉的空山披上了一层温暖而悲壮的光辉。

锦如依旧静静地躺着,睁着眼睛,望着那变幻的色彩。

当最后一抹余晖即将隐入地平线时,她极其缓慢地、几乎是无声地,吁出了一口气。

那气息悠长,轻缓,仿佛将她生命中所有的沉重、所有的纠葛,都随着这口气,吐还给了这苍茫的天地。

然后,她闭上了眼睛。

嘴角,似乎浮现出一丝极其微弱的、难以察觉的弧度。那并非笑容,更像是一种……终于到家了的、疲惫而安然的表情。

空山寂寂,暮色四合。

唯有风声依旧,如诵如诉,萦绕在这具似乎已然与山石同化的、安静的躯体周围。

(全文终)

后记:灰烬中的舍利

当最后一个字落定,我独坐良久,窗外已是夜深。锦如、慕瑜、青筠、福叔、李妈……这些在笔下挣扎沉浮了数十万字的魂灵,终于得以安歇。而我的心,却像被一场漫长的秋雨洗过,潮湿,清冷,满是落叶的余味。

这不是一个关于救赎的故事。至少,不是世俗意义上那种苦尽甘来、破镜重圆的救赎。锦如没有等来慕瑜的幡然醒悟与回归,没有迎来命运的华丽转身,甚至没有找到一个可以称之为“家”的归宿。她最终抵达的,不是幸福,而是“空山”。

这“空”,是幻灭,是放下,是万念俱灰后的沉寂,却也是剥离所有外在附着物后,生命本体那一点不增不减、不垢不净的“在”。如同被烈火烧灼后的草木,化为灰烬,融于泥土,看似消亡,却或许在更深的层次上,与天地达成了某种和解与同一。这何尝不是一种更深刻、更近乎本质的“富有”?她最终“放下”的,是那执着于“拥有”(无论是房子、爱情还是身份)的自我,从而触及了“存在”本身那片无边无际的虚空。这虚空,吞噬一切,也容纳一切。

陈慕瑜,这个曾怀抱理想的文人,在时代的巨碾下,理想碎为齑粉,勇气消磨殆尽,最终在佛门中寻求心灵的逃遁。他的“放下”,夹杂着太多的幻灭与懦弱,与锦如历经所有、主动选择的“空”,有着云泥之别。他是悲剧的,他的悲剧在于从一种执(理想)跳入了另一种执(空寂),并未真正解脱。

而苏青筠,她是另一极的象征,是燃烧的火把,是决绝的行动者。她或许代表了另一种形式的“执着”——对理想、对信念的至死不渝。她的道路同样艰难,甚至更为壮烈,但她的灵魂,是否就如她所表现的那般坚定无碍?她面对慕瑜的最终选择与锦如的悲惨境遇时,那瞬间的沉默与复杂,或许也泄露了她内心不为人知的迷茫与代价。

这三位主角,仿佛构成了一个诡异的循环:慕瑜从“有”(理想、家庭)走向“空”(虚无、逃禅),锦如从“有”(婚姻、身份)被迫走向“空”(流浪、放逐)再抵达某种“空”的澄明,而苏青筠则始终在“有”(行动、使命)中燃烧。三种人生,三种对“拥有”与“放下”的诠释,在时代的洪流中碰撞、碎裂,没有赢家。

写作的过程,如同一次漫长的跋涉。我试图用文字去触摸那些极致的痛苦——被背叛的痛,失去一切的痛,信仰崩塌的痛,以及漫长而无意义的苦难。我努力让细节充盈,让心理纤毫毕现,不是为了渲染悲情,而是为了逼近真实。在那样一个大厦将倾、个体如蚁的时代,悲欢离合都带着一种被放大的、惊心动魄的残酷。

感谢您,能陪伴至此,读完这部沉郁顿挫的史诗。它或许不够“美好”,不够“治愈”,它只想诚实地展现,人在命运与时代的夹缝中,可以如何被摧毁,又如何能在被摧毁的废墟上,凭借那一点近乎生物本能的顽强,以及偶尔掠过心头的、微弱的慈悲与连接,重新找到一种与这个世界、与自身和平相处的方式——哪怕这种方式,是如同“空山”般的沉寂。

人生实难,大道多歧。但愿我们都能在各自的“蕴玉山房”与“空山”之间,寻得那一刻内心的“澄明”,无论那澄明,是来自于拥有,还是最终来自于放下。

掩卷长思,惟愿岁月静好,现世安稳。

—— 您的讲述者,于癸卯年深秋

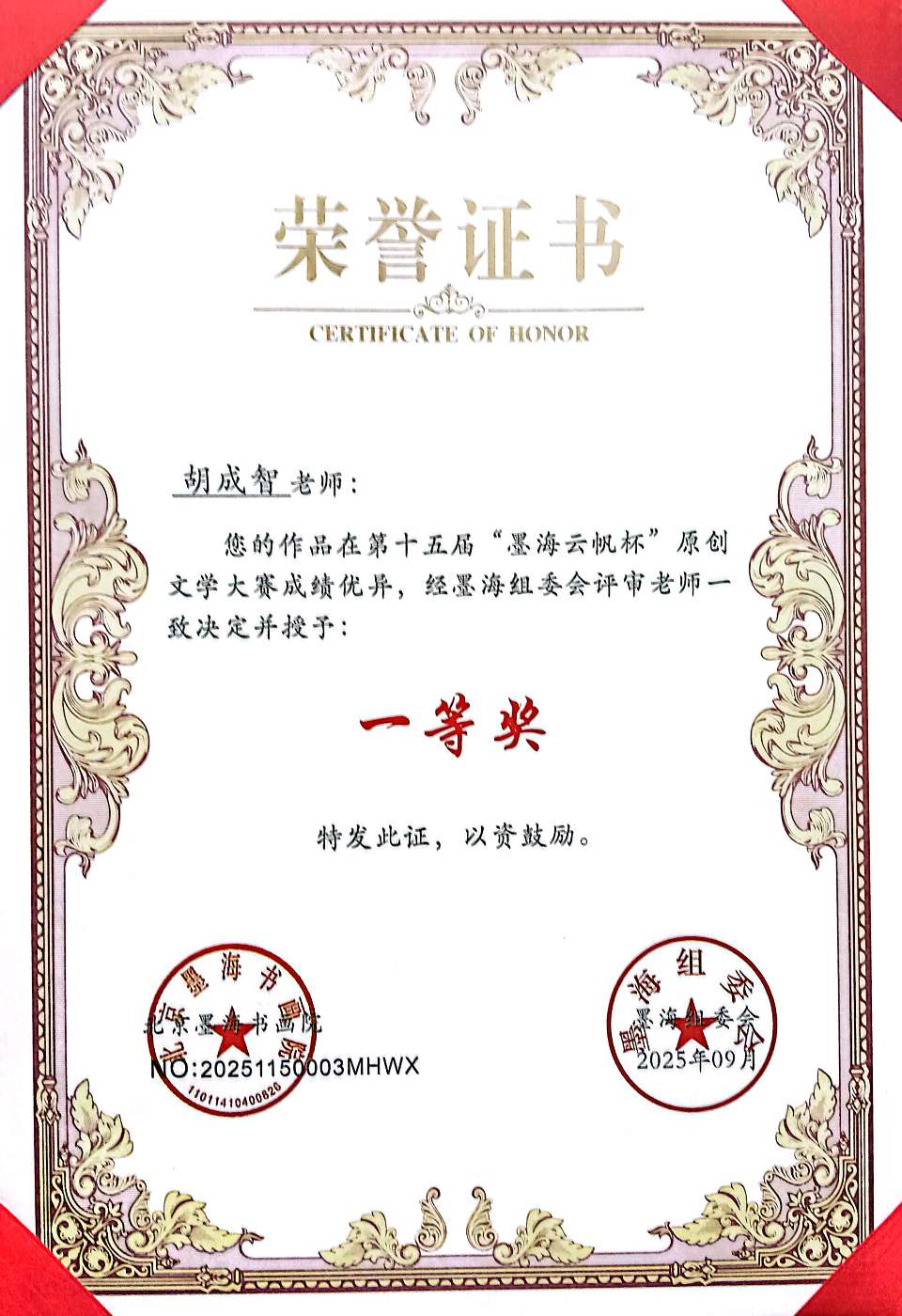

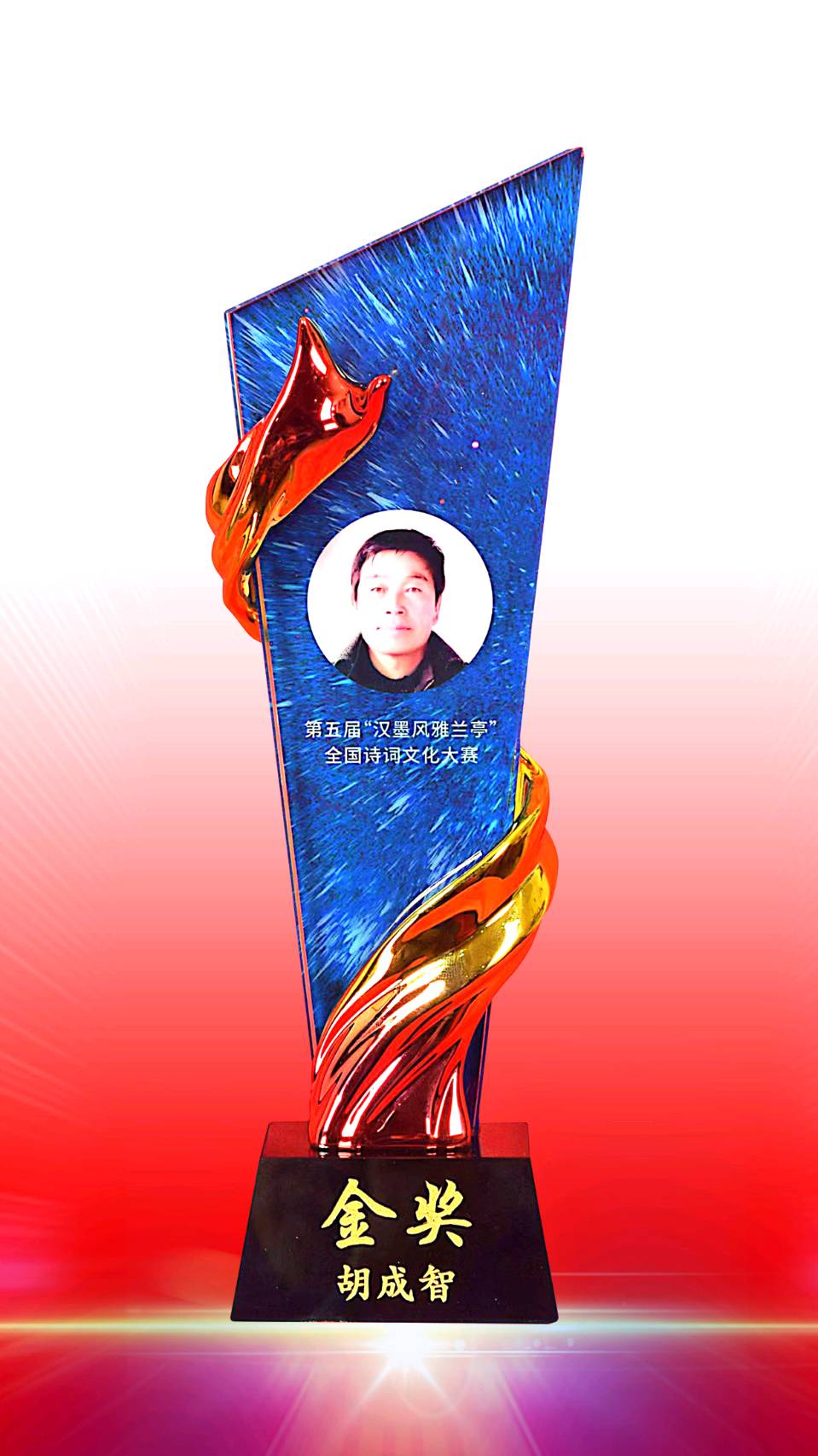

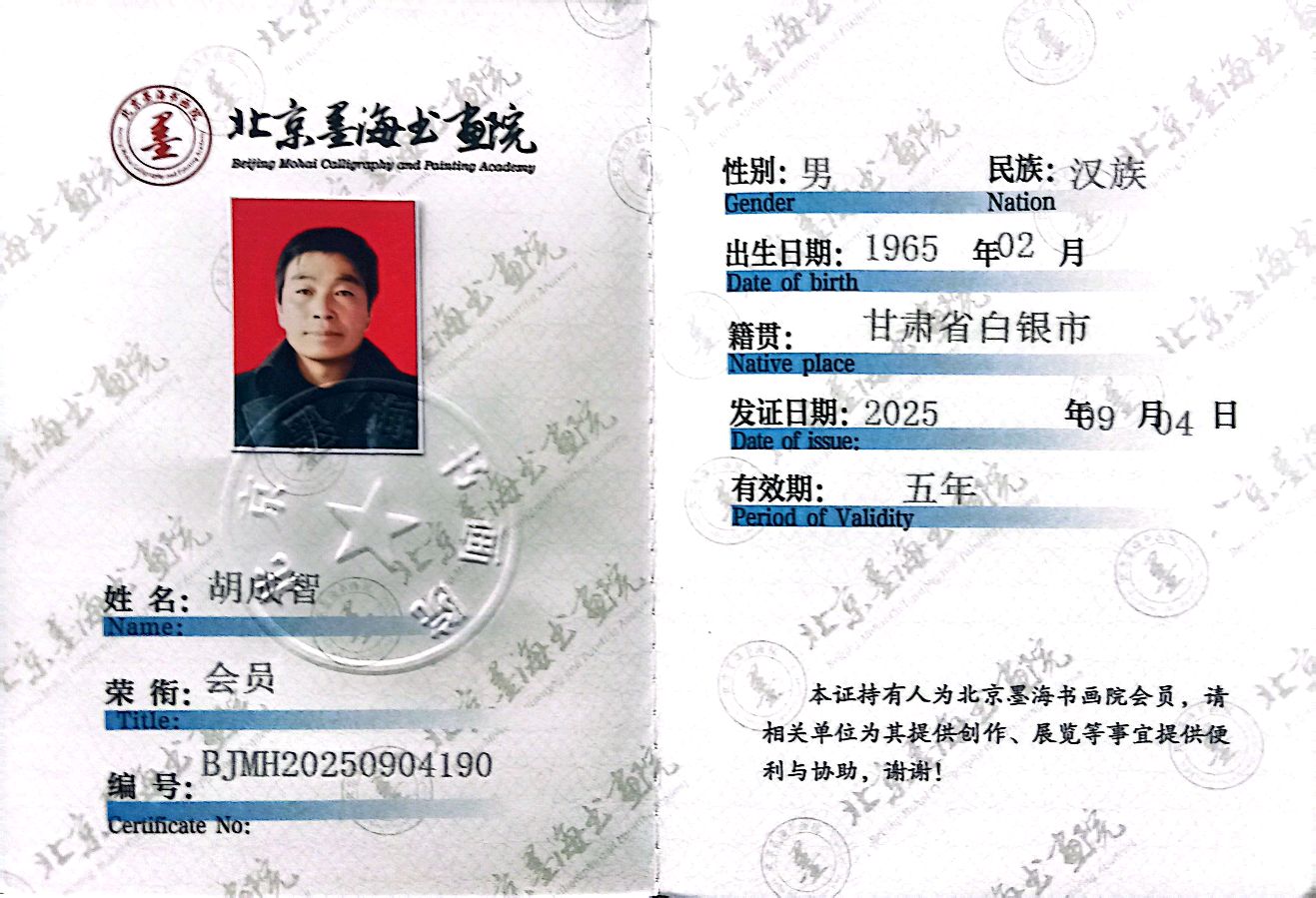

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词荣获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点